“革命人永远是年轻”

作者简介:王慧骐,中国作协会员,出版有个人专著二十余部,曾任《风流一代》副总编辑、江苏文艺出版社副社长兼《东方明星》杂志主编、新华报业传媒集团图书编辑出版中心主任。

1

陈建国是我熟悉的老朋友,他是苏州人,出生于1956年。1970年随父母下放,去了盐城所辖射阳县的一个乡村,那年他15岁还不到。在乡下待了六年,较多时间都在队里干农活,还做过生产组长。有一年年终结算,村干部都傻眼了,他居然有三千七百多个工分,成了全队数一数二的强劳力。

倒也不是生得有多强壮,十六七岁的城里娃瘦瘦条条的能有多大力气?应当说,一个不服输的“拼”字在陈建国少年的身躯里撒了种子落了根。

读书他也一样“拼”。下放之前在苏州,正碰上“文革”,初中没能好好读,下放一年后,他自己跑到一所农村中学找校长,苦苦哀求要读书,校长被他感化了,同意他插班读。从他住的那个村里每天要蹚四条河来回九里地,他硬是咬着牙坚持了下来。最后全县高中毕业统考,这个21岁的苏州知青竟获得了让许多老师都惊诧的数学第四名、语文第一名的优异成绩。

他考上了南京工学院(即后来的东南大学)土木工程系。读书的时候他或许并未想到此生会与建筑、建设结下不解之缘。毕业后他重返故乡苏州,工作的第一站是苏州新型建筑材料厂,从技术员开始干起,参与和承担了一系列的产品创新与技术改造。第一线的实践他又及时转化为科研论文,拿到《中国建筑》等专业刊物上发表。

随后的两三年里,在企业面临的几次重大困难面前,他表现出的胆识与魄力,令他在这个亏损了十几年的企业里崭露头角,逐渐为大家所认可,从而走上一厂之长的领导岗位。

其后不长的时间里,他果断决策,产品打了翻身仗,使企业扭亏为盈。

2

他的业绩与才能引起了市委组织部有关领导的重视与赏识,1983年2月,27岁的陈建国被任命为共青团苏州市委书记。

在这个岗位上,他风风火火干了六年,带领苏州团员青年创下了团工作历史上的若干个敢为人先的“第一”:上世纪八十年代苏州第一家引进柯达彩扩设备的摄影图片社在他手上成立;当时为海内外所注目的苏州青年旅行社在他手上启动;设施先进的苏州市青少年活动中心在他手上建成;培养团干部人才的省青年管理干部学院苏州分院在其任期内迁址创建;以团办实体所获效益发展团的事业,在推广种植青年林、建造便民候车亭、举办读书活动、科技创新、青年文化节等方面都走在了全国的前列,被团中央树为典型。团中央为此在苏州召开了全国性的现场交流会,陈建国在会上做主题发言……

1988年全国举行首届“中国共青团五四奖章”评选,陈建国作为团干部破例获奖受到表彰,时任团中央主要领导点名让他在北京人民大会堂的会议上发言,他很荣幸地从当时的党和国家领导人习仲勋手上接过奖章。

挟着一股共青团干部特有的青春活力,1989年,33岁的陈建国调任苏州市建工局(后改制为苏州市建筑管理局和苏州建筑控股集团)局长、党组书记。他所面对的是一支极其庞大的队伍:国有企事业单位有40多家,建筑行业管理单位近800家,人员近200万的建筑大军。其特点是点多线长,流动分散,面广量大。

他带领全系统员工筚路蓝缕,苦战三年,使行业全面止亏。进入第五年,实现了“行业形象好、企业实力强、职工收入高”的目标。

针对当时的市场状况,他大胆提出了富有创新精神的工作思路:“以社会主义市场经济模式重塑建筑业形象,以发展外向型经济壮大建筑业综合实力,以提高资金、智力密集度来提高建筑业整体素质。”在全国范围内,他率先筹建公开、公平、公正的大市场,率先推行企业重组、股份制改造、一业为主多元经营等多项措施,进而很快形成了“大进大出大循环,大联大协大发展”的可喜局面。当时的建设部主要领导到苏州考察后,对他们的做法给予充分肯定,并邀请陈建国在全国建筑行业管理会上交流经验,还请他去建设部给司局长们上了一堂“苏州建筑业改革与发展”的专题党课。

1997年秋天,干了八年建工局局长的陈建国被建设部领导看中,动员他去北京工作。他接受了这一建议,拿着苏州市委组织部的介绍信去往建设部政策研究中心报到。一年多以后,他受建设部领导委托,充分利用苏州在长三角地区独特的区位优势,在苏州筹创了建设部建筑业信息咨询中心,意在为全国建筑业提供政策、技术、法规、培训、管理等方面的服务。

陈建国被提名任这个中心的理事长,当时在他旗下拥有数十位国内建筑界享有较高声望的高级专家。从那以后,他带领着这支专家队伍走南闯北,足迹遍布全国各地。

这个中心看起来只有几十号人,但身后有千军万马,其能量在于可对各种资源进行整合,从而做成别人想干而又力不能逮的事情。与方方面面打交道,凭的是开放的设计理念、不落俗套的规划方案,还有全方位协调的能力、与时俱进的专业知识以及踏实严谨的工作作风。由于这个中心落地苏州,这些年苏州的城市发展和经济建设也近水楼台地得到了许多实质性的帮助和推进。太仓港的启动与开发,石化城、矽谷城等多个巨额投资项目的引进,苏州工业园区高教园环境的打造和西交利物浦、港大思培等教育机构相继入驻,苏州城市轨道交通的建设,等等,许多世人瞩目的工程项目上都有着陈建国和他那支专家团队若干的心血与智慧的投入。

3

对陈建国一路所历风雨征程,我能如数家珍,是因为作为一名媒体人,我一直未曾中断对他的关注。1988年、1996年、2005年,我都对他进行过专访。

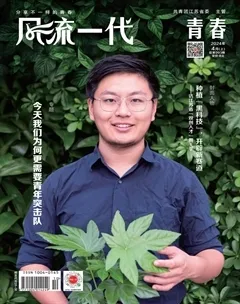

2023年底,恰逢《风流一代》杂志(原《江苏青年》杂志)创刊70周年,我再度回访陈建国。他已走过了67岁的年华,头上也有了白发,但生命之神依然眷顾他。

和我的交流中,他的思维乃至语速仍如当年一般快捷、精彩。虽已退出工作岗位,但时常还会为诸如政府招商引资、开发方案论证报批、企业资质升级和承揽项目等方面的工作劳心费力,义务帮助相关单位和部门出主意、想办法,或亲自出面在一些关键点上使把劲。

谈到在共青团工作的那段岁月,他的脸上不时掠过激动与欢欣的神情。他对我说,一个人的一生中能有一段从事共青团工作的经历,那是非常幸运的。年轻、不保守、想干事,浑身有使不完的劲,那样的一种生命状态,带到以后所有的日子里,你会觉得自己一直就不会老。

他的这番话深深感染了我。我为此生得遇这样一个激情充沛、一直努力向上、不断创造辉煌的朋友而骄傲和自豪。

记得在几次老团干聚会的场合,陈建国最爱唱的一首歌是李劫夫作词作曲的《革命人永远是年轻》。我感觉,他正是用自己勤勉而奋斗的一生,为这首经典老歌做了最好的诠释。

(编辑 郑儒凤 zrf911@sina.com)