重庆传统风貌区街巷空间品质测度研究

李运星 刘家琳

(1.西南大学园艺园林学院,重庆 400715;2.重庆市潼南区生态环境局,重庆 402660)

随着城市更新进程的推进,重庆传统风貌区逐渐经历了不同程度的改造,然而当下更新现状缺乏量化评价和精细管控。街巷作为传统风貌区最主要的公共空间,是衡量空间品质的重要切入点。选取重庆传统风貌区共149个样点,采用街道空间品质测度方法,基于街景图像量化空间客观特征和主观感知评价,并将两者进行统计学分析。结果发现,重庆传统风貌区的围合感营造较好;更新改造可以大幅度提升通透性、整洁协调度和意象化。得到显著影响主观感知评价的空间客观因素有:界面密度、宽高比、绿视率、天空开阔度、围合度、传统风貌建筑、原生树木、文物及历史建筑、色彩饱和度、色彩明度、业态数量以及改造强度。研究旨在通过空间客观特征的优化来提升主观感知,从而实现街巷空间品质的优化。

传统风貌区;街巷空间品质测度;多元逐步回归分析;重庆;城市更新

伴随中国对城市历史文化遗产的保护逐步成熟,全国多个城市补充拓展了“传统风貌区”地方概念,并颁布实施了相关保护法规、条例[1-2]。重庆近年来尤其重视传统风貌区的保护、利用与更新工作,将传统风貌区定义为“历史遗存较为丰富,能够比较完整、真实地反映重庆一定历史时期传统风貌或者民族、地方特色,并具有一定规模的地区”[3]。2015年《重庆市主城区传统风貌保护与利用规划导则》划定出20个传统风貌区;2018年《重庆市历史文化名城名镇名村保护条例》明确了对传统风貌区的保护规定[3];2022年《重庆市城市更新技术导则》将传统风貌区更新作为推进城市更新行动的重要一环[4]。重庆主城作为热点旅游地,其传统风貌区景观备受关注,然而对于这类区域的更新方式目前仍缺乏针对性指引,部分案例更新后备受争议。

目前,关于传统风貌区的研究多聚焦历史文化价值[2]、构建评价体系[5]、社区参与和治理[6]等方面,多采用实地调查与访谈、AHP层次分析、案例对比等方法。近年来,街道空间品质测度方法得以广泛应用,基于基础地理信息数据可获得街道长度宽度、POI等指标数据,基于街景图片利用机器学习可快速大量地识别建筑、绿化、天空等要素占比,该方法通常将物质空间客观定量识别与人本视角下主观评价相结合,实现从人本角度精细化量化评价[9-10]。测度对象可以大到一座城市片区[6],也可以小到胡同这一类历史地段[10]。相较于历史文化名镇、历史文化街区,传统风貌区内单体建筑的历史文化价值多偏低,而其街巷空间是骨干组成部分,聚焦街巷空间品质测度与优化的研究对于传统风貌区的振兴尤为关键。然而关于传统风貌区更新后,其街巷空间品质测度的系统性量化研究仍欠缺,影响街巷空间品质的关键因素尚不明确。

故本研究以重庆传统风貌区为研究对象,采用街道空间品质测度的方法,量化传统风貌区街巷空间品质的客观特征和主观评价,采用多元回归分析[11-12]探索影响街巷空间品质的主要影响要素,以期为传统街巷空间的更新提供客观有效的参考与指导,助力后续更加科学精准的管控和规划设计。

1 研究方法

1.1 研究对象及样点选取

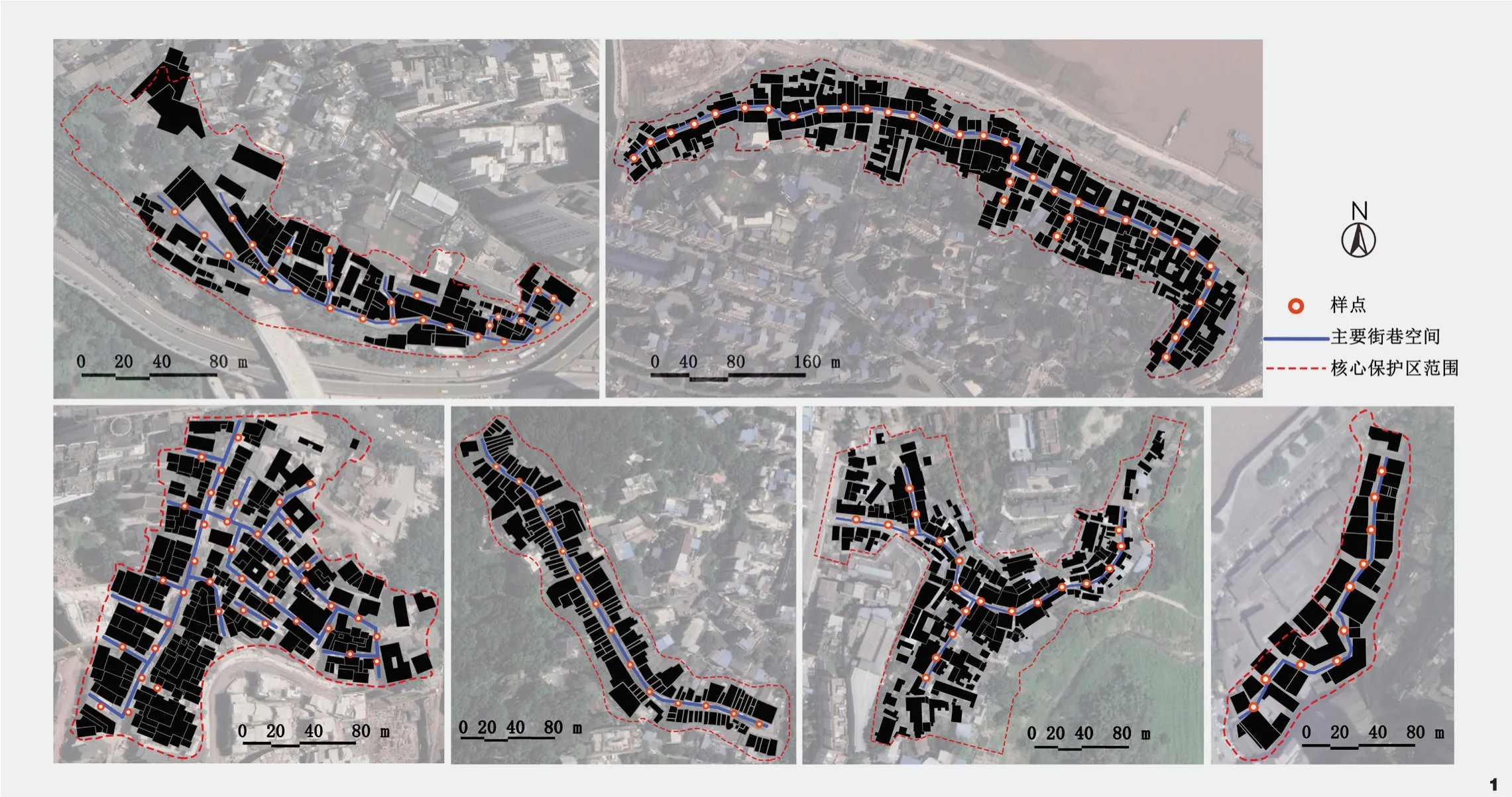

依据《重庆市主城区传统风貌保护与利用规划导则》,本研究对象为具有街巷空间属性、主要呈现传统巴渝风貌建筑特色的6个传统风貌区,其空间形态、资源条件、改造更新方式具有差异性和典型性,包括十八梯传统风貌区、山城巷历史文化风貌区、黄桷垭老街、鱼洞老街、同兴老街以及木洞老街区域。在各研究对象核心保护区范围内设定研究样点,根据外部模数理论[13],每20 ~25 m的间隔大小取一样点,最终所取样点共计149个(图1)。

图1 研究样点选取Fig. 1 Sample point selection

1.2 街景数据获取及处理

图2 获取的街景图像示意Fig. 2 Schematic of the acquired street view image

1.3 街巷空间品质测度指标构建

1.3.1 空间客观特征指标选取及量化

空间客观特征指标选取街巷界面形态特征、场地资源特征、业态特征、色彩特征以及改造特征,以求获取多维度数据(表1)。街巷界面形态特征中,包括街道界面形态量化采用的经典指标[18-19]、近年来基于图像语义分割技术的常用指标以及能反映重庆特色的坡度[10-12,16,20];选取场地资源特征是基于传统风貌区这一特殊性质;选择业态特征是为了解建筑空间属性和街巷功能[22];选取色彩特征是因为色彩包含丰富的视觉美学信息,能客观反映社会人文状况[23];选择改造强度是为了从更新方法上研究[24]。

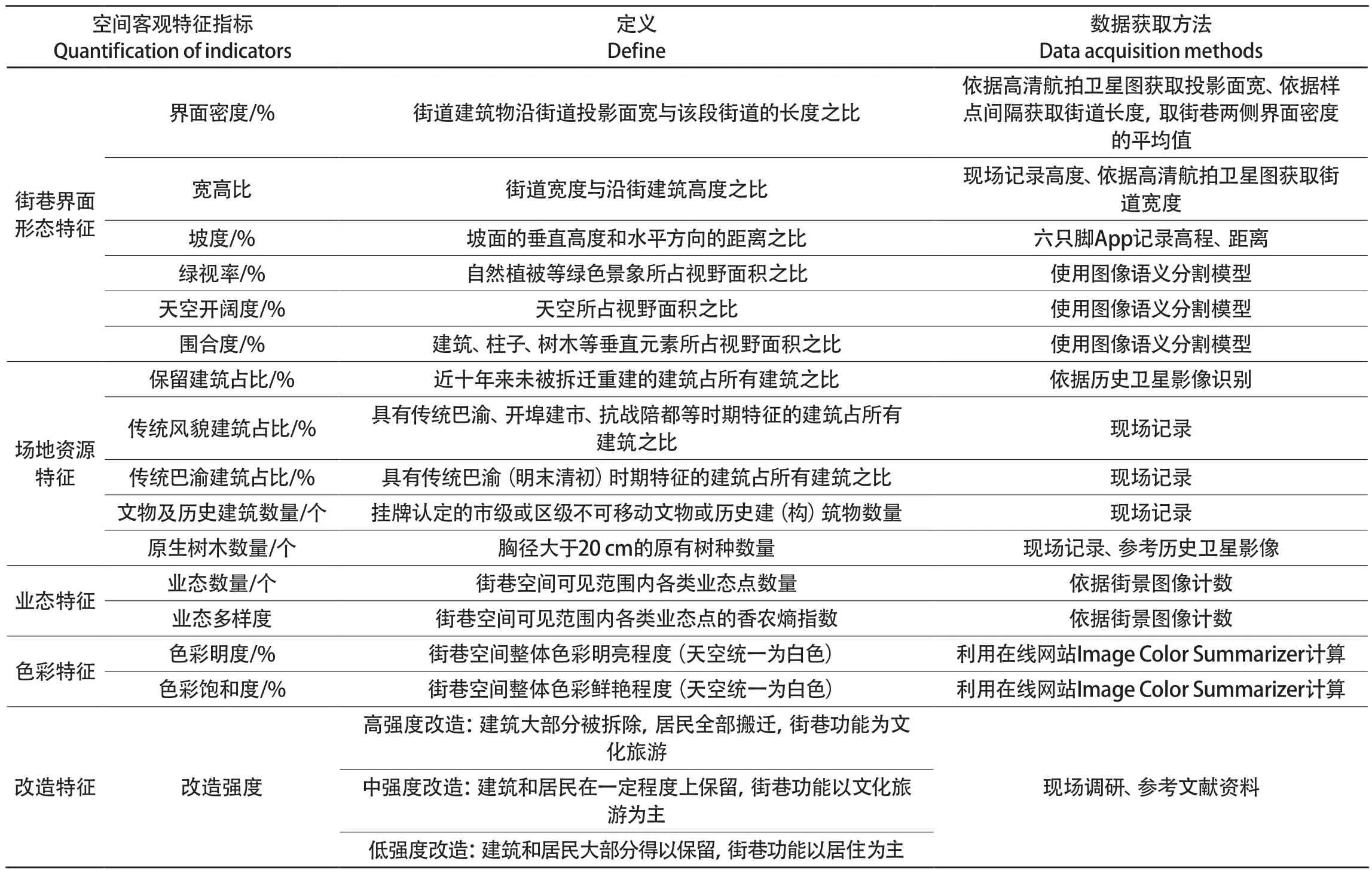

表1 空间客观特征指标选取及量化Tab. 1 Selection and quantification of indicators of spatial objective characteristics

其中,图像语义分割是采用基于ADE_20K数据集和FCN全卷积网络训练的城市影像语义分割模型,对街景图片数据中的客观空间特征进行分类识别和占比统计。该团队开发的模型在分割街道场景方面准确率表现较好[25],得到广泛运用[26-30]。为进一步保证数据准确性,若图像识别出来的未知对象超过10%,则进行人工判别。识别结果示例如图3。

1.3.2 主观感知指标选取与量化

本研究主观感知指标采用了Ewing等[31]构建的城市设计质量评价体系,包括围合感(enclosure)、人性化尺度(human scale)、通透性(transparency)、整洁度(tidiness)、意象化(imageability)5个评价因子,该城市设计质量评价体系已被证实为是一种有效方法[10,31-32]。围合度指街巷空间被建筑物、墙壁、树木和其他垂直元素在视觉上所界定的程度;人性化尺度即街巷空间塑造考虑人的尺度和感知体验的程度;通透性指在街巷空间内部能超越街道边缘、感知到人群活动或者景象的程度;整洁度根据实际情况和研究目的延伸为整洁协调度,即街巷空间环境整洁、风貌协调美观的程度;意象化指在街巷空间中可识别出具有代表性或真实性较高的重庆传统风貌特征的程度。

邀请具有传统街巷景观相关研究背景的数位专家对149个样点的街景照片进行5项主观感知评分。利用街景图片打分能够与空间客观指标得到的数据基本相呼应,有利于之后与客观特征结合分析。将主观评价的5项指标按得分分为低、中、高三个品质等级,对应的得分分别为0分、1分、2分。打分前统一标准供专家参考。最终各样点主观感知评价取数位专家打分的平均值。

1.4 数据分析方法

使用SPSS 26.0进行数据分析。用Cronbach’s α对主观感知评价信度系数进行信度检验,α系数显示为0.634,大于0.6,说明信度可接受。将主观评价数据按照分类变量进行方差分析,分析不同改造强度的传统风貌区是否具有显著性差异;将空间客观特征的连续型变量与主观评价数据进行Spearman相关性分析,最后将空间客观特征中具有显著差异的分类变量和显著相关的连续型变量作为自变量、主观感知评价作为因变量纳入多元逐步回归模型,进一步探究空间客观特征对主观感知评价产生的影响。通过检验,模型观测值之间相互独立(Durbin-Watson检验值为1~2);学生化残差与未标化的预测值之间的散点图证实残差的方差齐;相关因子的VIF均<2,无多重共线性问题;残差近似正态分布,表明多元逐步回归分析结果成立。

2 研究结果

2.1 街巷空间品质测度结果

2.1.1 街巷空间客观特征测度结果

在3台恒温箱分别设置30、40 和50℃温度,分别选取大、中、小种子50粒,装进烧杯内,倒入清水浸种处理2.5 h。

街巷空间客观特征测度结果表明,界面密度>80%的占比较大,建筑布局紧凑;宽高比在0.75左右居多,偏向于近人尺度;街巷空间多为3%~10%的缓坡,具有一定地势变化;绿视率普遍较低,以0 ~13%居多;围合度区间在32%~90%,开合变化较为丰富;天空开阔度普遍较低,<12%占大多数。对于场地资源特征,各样点建筑有保留也有拆除,传统风貌建筑占比较大,而传统巴渝建筑有不同程度的占比,文物及历史建筑较少,部分样点保留有原生树种,每个样点的业态多样度较低,业态数量范围为0 ~9,街巷空间色彩明度范围为41%~64%,色彩饱和度范围为6%~42%(图4)。

图4 街巷空间客观特征测度结果的直方图Fig. 4 Histogram of the results of the spatial objective characterization of the street space

2.1.2 街巷空间主观感知测度结果

街巷空间主观感知测度结果表明,围合感评价集中在1.5左右,通透性在1.25 ~1.50占比较大,人性化尺度在0.75 ~1占比较大,人性化尺度、整洁协调度和意象化范围在0 ~2之间,各样点评分跨度范围大(图5)。这说明研究对象的围合感评价普遍较高,而人性化尺度得分偏低,有待改善。各样点之间在整洁协调度和意象化的打造上存在的差异性显著(P<0.001),值得进一步研究。

图5 街巷空间主观感知测度结果的直方图Fig. 5 Histogram of the results of the subjective perception measure of street space

2.2 空间客观特征对主观感知评价的影响结果

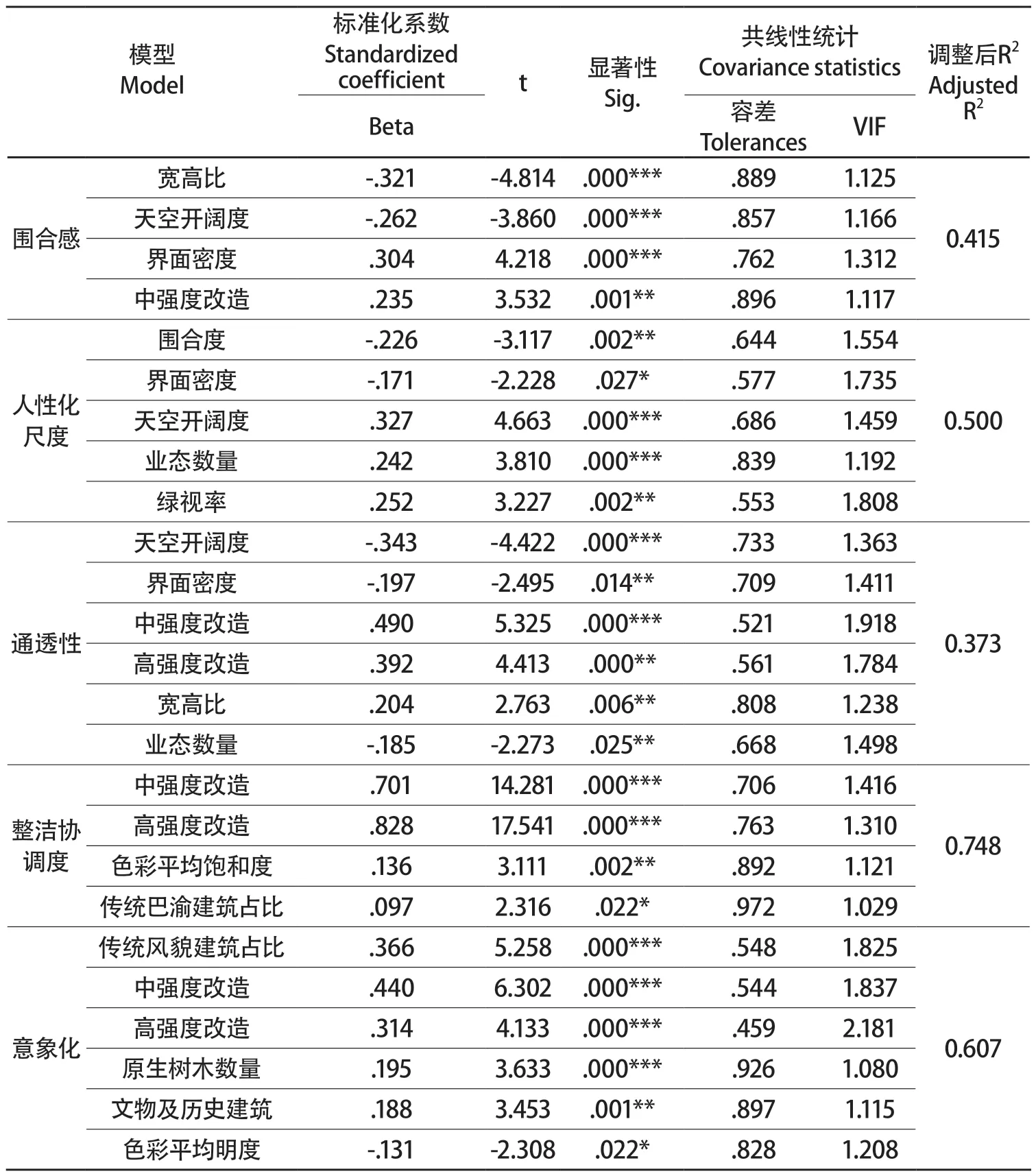

多元逐步回归分析结果如表2,模型表明:(1)围合感受界面密度正向影响,受宽高比、天空开阔度负向影响;相较于高强度改造,中强度改造正向影响围合感。(2)人性化尺度受天空开阔度、绿视率、业态数量正向影响,受围合度、界面密度负向影响;改造强度对人性化尺度感知没有显著影响。(3)通透性受天空开阔度、界面密度、业态数量负向影响,受宽高比正向影响;相较于低强度改造,高、中强度改造正向影响通透性,且中强度改造正向作用更大。(4)整洁协调度受色彩饱和度、传统巴渝建筑占比正向影响;相较于低强度改造,高、中强度改造正向影响整洁协调度,且高强度改造正向作用更大。(5)意象化受传统风貌建筑占比、原生树木、文物及历史建筑正向影响,受色彩明度负向影响;相较于低强度改造,高、中强度改造正向影响意象化,且中强度改造正向作用更大。

表2 多元逐步回归分析结果Tab. 2 Results of multiple stepwise regression analysis

3 讨论

3.1 街巷界面形态对主观感知的影响

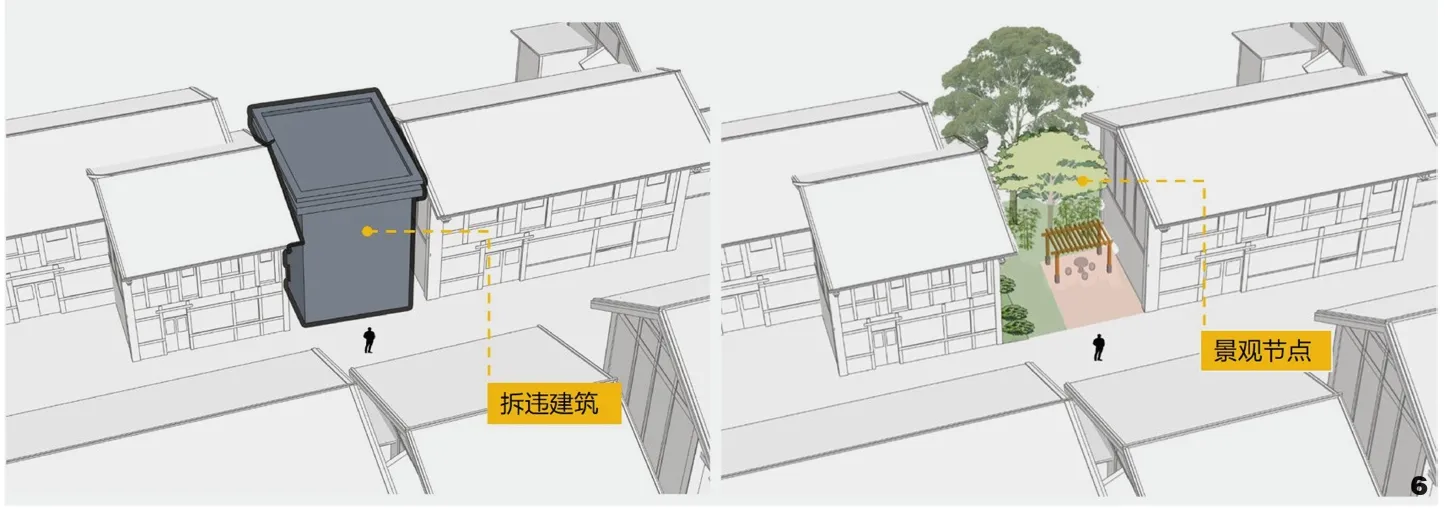

界面密度正向影响围合感,负向影响通透性和人性化尺度。界面密度的增加能增强空间的界定,提升街道连续性,但不利于感知人群活动。故界面密度应取值在一定范围内,不宜过低或过于密闭。而重庆传统风貌区界面密度普遍较高。前人指出,最适宜的街道空间的界面密度一般为70%~85%[19]。因此在保证70%以上界面密度的同时,对于建筑布局过于密集(界面密度>85%)的街巷,可适当设置开敞的景观空间,满足通透性和人性化尺度的需求,达到既存在线性围合空间,又提供开敞节点的良好效果,形成张弛有度的景观序列(图6)。

图6 界面密度优化示意Fig. 6 Schematic of interface density optimization

宽高比正向影响通透性,负向影响围合感。应将宽高比取值在合适的范围内,满足人群活动感知和空间界定的要求。根据本研究测度,很多样点具有偏小的宽高比,但仍取得了较好的空间品质,印证了生活性街道需要更强围合性的观点:有学者在D/H最佳比例为1~2的经典理论基础上提出近人尺度的城市街道空间宽高比宜控制在0.75 ~2[34]。依据测度结果,宽高比在0.4 ~1.5时通常有较好的主观感知,故传统风貌区街巷空间的宽高比可控制在0.4 ~1.5,创造丰富的空间体验,增加空间变化的趣味性(图7)。

图7 不同宽高比可创造丰富的空间效果Fig. 7 Different aspect ratios can create rich spatial effects

绿视率正向影响人性化尺度,高绿视率能给人舒适的感受,还能将周围的商业氛围带动起来,起到聚集人群的作用[15],但由于传统风貌区空间受限等原因,测度结果表明绿视率较低。应着力提升街巷空间的绿化水平,增加绿量感知。传统街巷可根据地面宽度选择提升绿视率方法。在道路宽度<3 m时,以攀援类、垂枝类藤本以及小型盆栽为主,提升垂直绿化水平;当道路宽度在3 ~6 m时,增加灌木和大型盆栽,当道路宽度>6 m时,则可以适当种植乔木(图8)。

图8 提升绿视率的方法Fig. 8 Ways to enhance visible green index

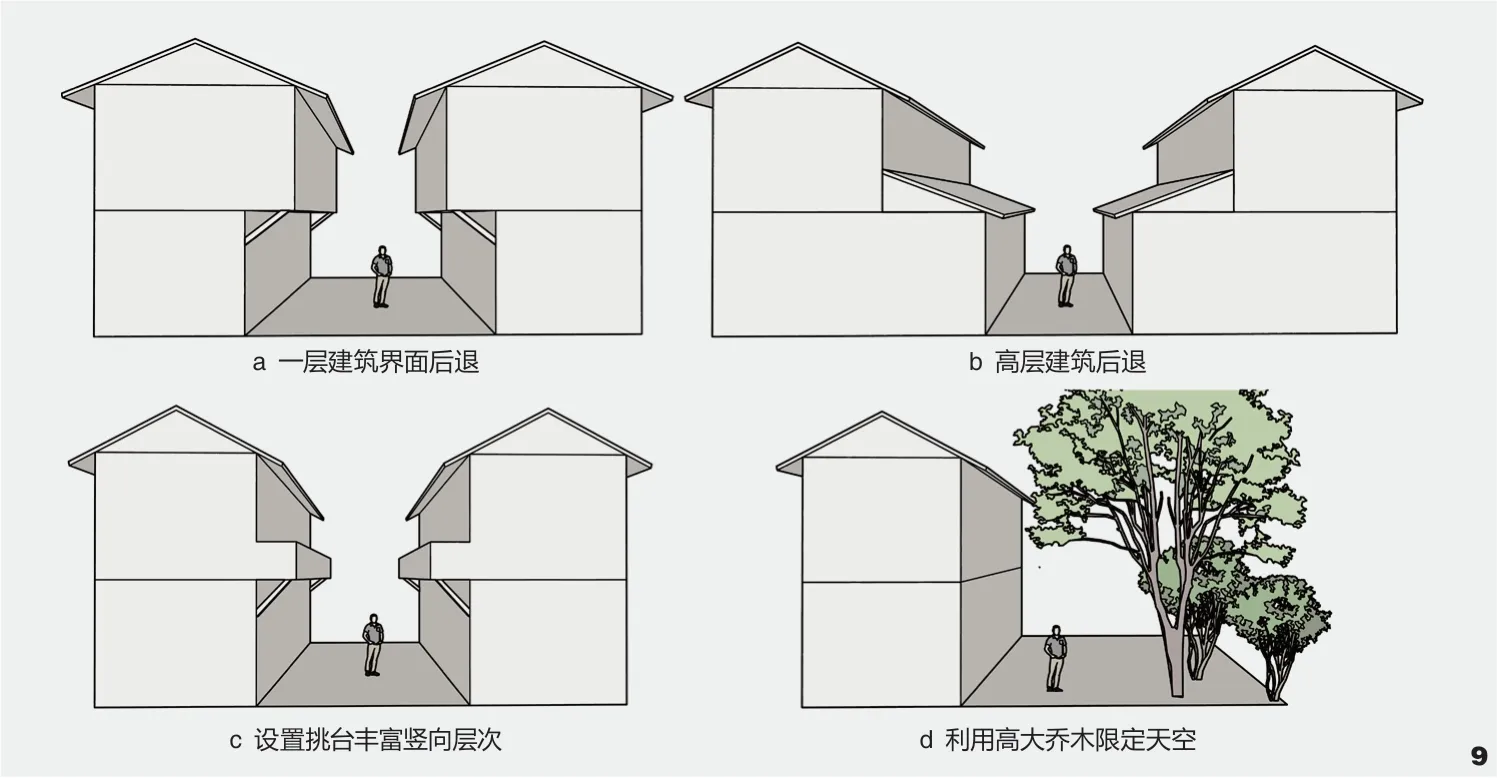

天空开阔度正向影响人性化尺度,负向影响通透性和围合感。这说明开敞的空间给人以舒适感[34],但天空占比增加将降低对围合空间的感知,也可能给人无趣感受[35]。围合度负向影响人性化尺度。围合度高代表视野内垂直元素占比大,水平空间和天空则相应被挤占,意味着人可活动的空间小,同时视野被受限,故不利于人性化体验。可以发现,围合度和天空开阔度有一定的联系。传统街巷空间应平衡好围合度和天空开阔度,保证横向空间和一定量的天空感知(图9)。

图9 优化围合度、界定天空开阔度的方法Fig. 9 Method of optimizing enclosure and limiting sky view factor

3.2 场地资源特征对主观感知的影响

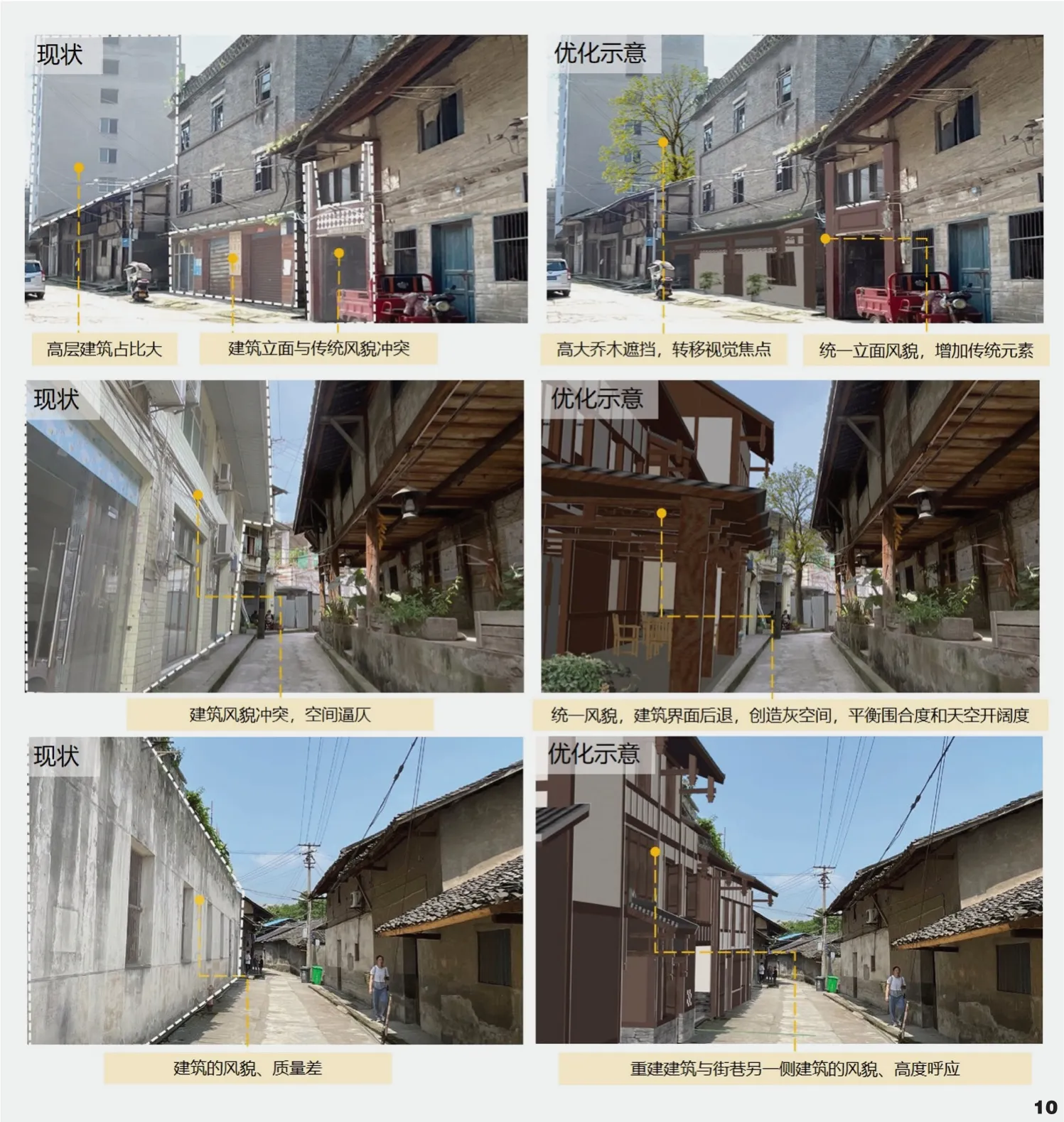

传统风貌建筑占比正向影响意象化,说明本土建筑是意象化的重要贡献者[37];在本研究对象中,部分传统风貌区具有传统巴渝、开埠建市、抗战陪都等各时期特征的建筑,同样具有较高的意象化评价。正如《威尼斯宪章》中所着重指出的真实性,是指文化遗产所处的整个历史过程中每个时期的叠加,而不只是最初的真实性[38]。故不一定要将建筑还原到传统巴渝风貌才能提升意象化,在建筑风貌还原时要尊重历史发展的痕迹。传统巴渝建筑占比越大整洁协调度越高,说明将建筑统一为同一时期的风貌可在视觉感知上更加协调;若普通建筑需要协调风貌,则可以优先考虑使用与周边传统建筑风貌一致的元素。在居住类传统风貌区中,存在很多与传统风貌冲突的建筑,严重影响意象化和整洁协调度,故应加强建筑品质的优化,注重传统风貌特征的还原(图10)。

图10 优化建筑风貌示意Fig. 10 Schematic representation of optimized architectural landscape

文物及历史建筑正向影响意象化,证明了保护文物以及历史建筑在传统风貌区中的重要性。传统风貌区内的文物及历史建筑原本就稀少,在对其进行全面保护的基础上,宜对其进行一定程度的利用和活化,营造成为一个场所的地标象征,成为意象化的关键组成部分,从而实现对历史文化价值的展示与传承。原生树木正向影响意象化,其独具特色的树干树枝以及树冠对空间的阴蔽,是对一个地方记忆的存续,能够增添意象化的感知。故涉及传统风貌区对树木应尽量保留,移栽需经专家论证和征求公众意见[39]。

3.3 业态对主观感知的影响

业态数量正向影响人性化尺度,负向影响通透性。业态数量的增加可以为使用者的出行与生活带来便利,从而增加人性化感受。值得注意的是,在相关性分析中显示业态与通透性是正相关,而结合其他因素共同作用反而是负向影响。业态在一定程度上可反映街巷的功能,增加街巷活力[40],使人群活动更容易感知,而回归分析表明,提升通透性的关键不在于业态数量的增加,影响更大的因素为界面密度、宽高比以及天空开阔度。因此,对于业态的打造还需更注重业态本身的质量。对于文旅类传统风貌区,优先选择能体现地方特色的零售、餐饮、娱乐等业态,注重文化展示与宣传;避免过度商业化,不能取代原有社会交往场所。对于居住类传统风貌区,要充分了解当地居民的意愿和诉求,利用好当地的文物及历史建筑,将部分建筑改建为居民需要的公共活动中心、服务中心等,注入多元化功能,丰富、便利居民生活(图11)。

图11 传统风貌区中的良好业态Fig. 11 Good businesses in traditional districts

3.4 色彩对主观感知的影响

街巷空间色彩受建筑色彩的影响较大,提升色彩明度负向影响意象化,因此建筑色彩不宜过于明亮,古朴的色彩更有利于意象化的提升。重庆传统建筑吊脚楼大多就地取材,材料本来的颜色和质感突出自然美,色彩朴实素雅;墙面颜色为白色,穿斗结构为木本色,门窗为木本色或者浅褐色或枣红色;建筑整体颜色暗淡,朴素低调[41]。故建筑在修缮改造中,应把控材料色彩选择,适当降低明度,复原材料本色,体现传统风貌古朴自然的特点。色彩饱和度的提升能够对整洁协调度产生积极影响,原因在于传统风貌建筑中木材或竹编占比较大,其色彩饱和度相较灰白色系高,这从侧面反映传统巴渝建筑占比的增加可以提升协调度;另一方面,艳度较高的色彩往往来自高密度业态的招牌和装饰,其能反映管理维护水平,促进整洁协调。在色彩把控中,招牌和装饰可以使用高饱和度颜色,使人在整体基调古朴的街巷空间中产生眼前一亮的感觉,丰富街巷空间的色彩,但也要控制好度,不应与建筑色调冲突,保证街巷空间色彩协调美观(图12)。

图12 推荐色彩Fig. 12 Recommended colors

3.5 不同改造强度对主观感知的影响

低强度改造保留了原住民和大部分建筑,仅对少部分建筑进行了修缮改造。其优势在于改造成本较低,在围合感和人性化尺度方面与中、高强度改造并无太大差异;同时商业化程度低,保留了大量原住民,有一定的生活气息;但目前的微更新方法难以挽救传统风貌被破坏严重的老旧街巷,尚存有大量传统民居仍处于危房状态,亟待修缮;也存有大量与传统风貌冲突的建筑和立面元素;街巷空间整体在通透性、整洁协调度、意象化方面较为欠缺。因此,低强度改造的传统风貌区首先要重视危房的修缮,充分保护和利用传统风貌建筑、文物及历史建筑;重点整治建筑立面,弱化破坏风貌的冲突元素,加强管理;还可以尝试增加公共空间场所,营造灰空间,更新或增设街道家具,丰富原住民的社会交往活动。

中强度改造属于“小规模、渐进式”更新,街区以整治改造为主,通常保留原住民;高强度改造则属于“大规模、整体式”更新,除了必须保留的文物及历史建筑外,其余建筑为整体重建,原住民也大量外迁[24]。在高强度改造和中强度改造之间,若建筑条件现状允许,应尽可能选择中等强度的改造,即尽量保留原有建筑,对其风貌进行统一;建立原住民与街巷空间的情感纽带,延续原住民的生活习惯。在协调风貌的过程中,要避免拙劣仿照,注重传统建筑特征的重现,丰富建筑形式;同时可以追求人性化尺度的提升,增加绿植、街道家具,营造景观空间节点。对于建筑拆除重建,需要谨慎选择。若选择高强度改造,虽然可以为整洁协调度带来更大正面效果,但在意象化、通透性和围合感这三个方面,还需注重如何还原真实性和生活气息,遵循原有街巷空间肌理,避免同质化。

4 结论

本研究采用街道空间品质测度方法,对经过不同改造程度的重庆传统风貌区的街巷空间进行量化评价,得到空间客观特征与主观感知评价量化结果,并以空间客观特征为自变量、主观感知评价为因变量进行多元逐步回归分析,得到影响5类主观感知评价的显著客观空间特征,从提升5类主观感知评价的角度为优化街巷空间品质提供理论支撑。

研究表明:重庆传统风貌区在围合感方面普遍营造良好,人性化尺度方面的提升需要进一步关注。界面密度、宽高比、绿视率、天空开阔度、围合度、传统风貌建筑(含传统巴渝风貌建筑)、原生树木、文物及历史建筑、色彩饱和度、色彩明度、业态数量、改造强度对街巷空间品质均有不同程度的影响。

基于以上影响因素,可总结为宏观原则、中观布局、微观设计以及后期运营管理4个方面,对于传统风貌区街巷空间品质优化提出如下建议:(1)明确传统风貌区不能变味的更新原则,谨慎选择高强度改造。(2)合理布局,精准把控街道界面形态。控制界面密度和宽高比在合适范围内;增加绿视率的感知,平衡好围合度与天空开阔度。(3)保护和利用现有资源;最大化保留修缮传统建筑,统一风貌不协调的建筑,重建仿古建筑注重真实性和特色性;把控建筑的材料色彩选择,业态的招牌不应与建筑色调冲突。(4)可持续发展需要高质量业态,也需要提升公众的意识和参与度,实现多方主体共同运营和维护。

对于未来研究,可扩充主观感知测度的人群覆盖面,从游客、居民等视角进行全方位测度评价。

注:文中所有图表均由作者自制/摄。