不见之目: “真实电影”与“直接电影”概念辨析

王玲玲 李朝晖

目前,我国纪录片界通常以“真实电影”这一名词囊括“真理电影”与“直接电影”两个不同的子类。事实上,“真实电影”与“直接电影”在起源上尽管存在相通之处,却有着不同的制作方式与美学主张:“直接电影”与“真实电影”是世界纪录片的两大重要派别,它们都以直接记录手法为特征,强调以拍摄和记录真实生活的方式追求紀录片影像的力量,但它们之间也在是否要让拍摄者介入被记录事件、在画面中出镜,或促成各种事件的发生等方面有所区别。[1]

作为在20世纪五六十年代被提起的电影理念,“真实电影”与“直接电影”在启示多年的事件中不仅独立发展,影响了诸多纪录电影的创作;也相互交融和碰撞,加深了人们对纪录片手法与纪录片本质的理解;其中的理念不断地发展更新,甚至影响到故事片创作。本文将从“真实电影”与“直接电影”这两个相互缠绕的纪录电影类别出发,探究真实记录与虚构手法在电影拍摄中的使用、故事电影对相关概念的理解和发展,以及元电影对这两种手法的反映和表达。

一、真实之问:“真实电影”的理念源流与创作实践

“真实电影”这一概念在20世纪50年代末被提出,是一个以直接记录手法为基本特征的电影创作流派。在当时受到直接影响的包括法国真实电影运动和美国直接电影运动,代表人物有法国的让·鲁什、弗朗索瓦·莱兴巴赫、马利奥·吕斯波利,美国的戴维·梅斯尔斯和阿尔倍特·梅斯尔斯兄弟、理查德·利科克和唐·阿伦·彭尼贝克、怀斯曼等。[2]这一电影创作潮流的倡导者自言他们的灵感来自苏联电影导演吉加·维尔托夫强调电影是摄像机和创作者的共同体的“电影眼睛”主张、“电影眼睛”派的“电影真理报”上的理论,以及维尔托夫主导的一系列“电影眼睛派”实践。[3]

吉加·维尔托夫在20世纪二三十年代拍摄了《电影眼睛》(1924)、《世界的六分之一》(1926)、《持摄影机的人》(1929)、《热情·顿巴斯交响曲》(1931)、《列宁的三首歌》(1934)等一系列由生活即景组成的新闻片。其中一些早期的即景式影片素材在1920年被剪辑成一部具有一定结构的长片,维尔托夫挪用当时苏共中央机关报《真理报》的名称,将这部影片称为《电影真理报》(Кино-Правда在汉语中可译作“真理电影”),而“真实电影”(Cinéma-vérité)实际上就是“电影真理”这一俄文词汇的法语翻译。[4]“真实电影”作品和“电影真理报”在制作方式上同样以直接拍摄的真实生活为主要内容,不事先写剧本与启用非职业演员,影片由固定的导演、摄影师与录音师三人完成;而二者在艺术上的不同之处则在于“真实电影”的事件更完整与单一,比起“电影眼睛派”片段式和碎片式的“惊鸿一瞥”更具有情节性与故事片的特质。

“真实电影”作为一种制片方式直接拍摄真实生活,排斥虚构,在没有事先编写剧本的情况下以普通人作为采访对象,在影片剪辑时也由导演亲自剪辑底片,最大程度上排除人为痕迹对“真实”表达的干扰。在“真实电影”的代表作《夏日纪事》(让·鲁什/埃德加·莫兰,1961)中,让·鲁什也像维尔托夫一样将摄影机搬到了街头;但与单纯观看街头景象的维尔托夫不同,让·鲁什手持配有16mm的胶片加上同步录音功能的轻便手持摄像机,与社会学家埃德加·莫兰一起主动进入人群中发问,以“你幸福吗”这一后来成为街头访谈标志性问题的问句,介入到纷纷扰扰的20世纪60年代法国街头,让街头上的工人、非洲移民、中产阶级知识分子、大屠杀幸存者、学生、封面女郎等形形色色的人物谈论他们故事和期待。在这一街头采访下,埃德加·莫兰得到的回应千奇百怪,正如人世间千奇百怪的人生那样。影片的前半部分以随机的街头采访为主,后半部分则是将重点放在一些人生经历特别与众不同的受访者身上,导演将一辈子可能不会碰到的人聚集在一起谈话观看电影,并拍摄下他们的反应。观众看到了在访谈后摄影机又记录了他们生活中短暂的片段。2012年中秋、国庆双节前期,央视推出的“记者走基层”系列采访,再次向摄影机前的民众以“你幸福吗”进行发问[5],与半个世纪前的“真实电影”遥相应和。在法国,这些“真实”的记忆片段囊括了消费社会与消费主义观念下工人与大机器时代的战争、刚果和阿尔及尔独立运动在法国本土引发的价值观之争、移民生活的困苦与艰辛等等,而中国在节庆期间的采访提问,则在欢乐祥和的节日氛围中为影片带来真实的美感,以及普通人真实的幸福。尽管这次采访并未剪辑成电影成片,但在新时期、新的国际形势下,中国仍然呼唤着讲述中国故事、传播中国声音、展现中国形象的“真实电影”出现,并与其他纪录电影形式一道承担起推动中华优秀传统文化更好走向世界的使命。

不可否认的是,“真实电影”镜头前的个体是真实的,但“真实电影”能在何种程度上见证并记录真实的问题依然悬而不决。一方面,《夏日纪事》以在当时看来十分具有创新意义的“街访”形式诠释了纪录片客观性的不可能之处,即让他们记录下自己在拍摄这部影片时的样子,导演想在展示社会万象的同时也将纪录片的制作过程透明地展现出来;但另一方面,采访者的引导与出镜也有可能让被采访的个体在明确的镜头存在前产生无意识的表演因素,而电影本身也因为结构方法被诟病,通过简短的采访展现广阔的人生和社会也有符号化人物之嫌;尤其是受访者看到自己的影像通过摄影机再现时,这一事实明显干扰了他们在摄影机前的反应,连受访者都说不清楚自己在摄影机前的表现是最真实的反应,还是潜意识的角色扮演行为。从这一意义上说,埃德加·莫兰和让·鲁什尽管尽最大可能来保证影片对“真实”的重现,但他们在追求真实性上仍然失败了;但从另一角度出发,“真实”本身就是捉摸不透的。“真实电影”作为一个流派的更大意义在于它为一般的故事片创作提供了一个保证最大限度真实性的拍摄方法,同时对“真实”这一概念提出诸多疑问:电影中的真实性是什么?朴素的记录手段与制作手法能否保证真实?被采访者的即兴表演与即兴讲述的文本内容有几分可信?在“电影之眼”介入的情况下,被拍摄对象能表现出几成真实?尽管未能完全解决这些电影史上的终极问题,但在对“真实”提出的发问仍然可以引导观众看到在真实场景下被拍对象的情绪和文本反馈;而导演把上下文有机地组织起来,作为对视觉人类学的影像样本和历史文档的呈现及对电影形式的试探,这一关于真实的实践本身无疑是完全“真实”的。在这一点上,“真实电影”的影响是深远的。

二、直接之力:开放影像与自由阐释引发的争论

“真实电影”重复并以纪录片形式强调人类艺术史对“真实”的“真实再现”的发问,并将这一问题抛向更多人。尽管完成真实命题超出了单一艺术门类所能解决的问题范畴,但这并不影响更多的纪录片创作者从“真实电影”“跌倒”的地方继续前进。在法国的“真实电影”运动进行得如火如荼之际,20世纪60年代的美国和加拿大地区在导演介入的拍摄模式之外另辟蹊径,提出另一种强调导演置身事外,不干涉事件进行的“真实电影”,这些具有不同拍摄主张的纪录片也被称为“直接电影”(Cinéma direct)。[6]“直接电影”指以写实主义电影风格拍成的纪录片,与“真实电影”摄制有许多共通处,如以真实人物及事件为素材、客观纪实的技巧及避免使用旁白叙述等,在中文语境中有时也被视为“真实电影”的一个子门类。“真实电影”与“直接电影”的最大差别,在于提出摄影机是安静的现实记录者,它就像“墙壁上的苍蝇”[7]一样以不干扰和刺激被摄体为原则;无论是摄影机还是摄影机后的导演,绝对不能以任何形式去干扰被拍摄对象或主动介入被摄环境,不能通过任何形式的干扰让被拍摄对象出现重复性动作;即使为此错过了应该被拍摄下来的重要瞬间,也不应该违背“直接记录”原则而试图以搬演、摆拍等形式去重现它。

在对法国“真实电影”真实性揭露缺陷的弥补以外,“直接电影”还承担着对格里尔逊式(阐释型)纪录片进行颠覆的任务。[8]在英国纪录电影之父格里尔逊的艺术主张中,作为一种大众媒介的纪录片肩负着公众教育的社会责任,要以纪录片为工具忠实地记录、报告、揭露社会的现实问题。[9]在《漂网渔船》(英国,1929)中,以一艘出海捕鲱鱼的普通渔船为跟踪拍摄对象,以社会学视角展示渔夫们捕捞鲱鱼的过程,并展现当时的英国鱼市,蒙太奇、叠化和镜头并置等艺术手法的运用呈现出导演对英国先进渔业的骄傲;《格兰顿号拖船》(1934)则把注意力放在主题上,不再侧重于美学形式的结合,只通过建构声音场域来引导对画面的诗意阐释,同时在对社会观察基础上对现象进行有意识和直接的评判。在这两部纪录片中,导演以一种引导观众的宣教风格直接进行批判和赞美,旁白或解说替代现实影像占据影片的主导地位,用一种权威人士的口吻发出旁白;而纪录片的影像资料被当作解说的图示。在二战后,曾在战争中发扬宣教作用的格里尔逊式纪录片成为新一代创作者直接反抗的对象[10],罗伯特·德鲁、理查德·利科克等纪录片人提出“直接电影”的主张,要求将客观性最大化,以直接拍摄的影像主导影片,拒绝一切形式的评论、采访和解说,不带有一丝主观介入;在画外音的缄默与影像的开放性中,将诠释的主动权留给观众。

尽管在诠释上保持着自由开放的视角,但“直接电影”的客观记录不是盲目选择的,理解开放不等于没有主题,如果用客观记录的手法创作纪录片,作品并不能上升到隐喻层次,那在一定程度上就算不上是观察式纪录电影了;加之拍摄手法的要求,“直接电影”的导演必须能准确地发现事件与预见戏剧性过程,在拍摄过程中全程手持摄影机处于紧张状态,等待非常事件的发生。这样的拍摄手法要求摄制动作敏捷与当机立断,苛刻的条件为影片的拍摄题材造成较大限制,因此,纯粹意义上的真实电影的作品很少,其主题也时常引发争议。以在1957年威尼斯电影节上获得最佳短片奖的《疯癫大师》(法国,1955)为例,这部人类学主题纪录片由西非的加纳作为人类学考察的成果记录带回欧洲,影片中展现的暴力事件可能引起观众不适,但导演用冷静的视角全程旁观,完成了对加纳原始人完成仪式的宝贵记录,这毫无疑问是一份珍贵的实物资料,应当在作为档案记录资料的用途外作为来自过往的留存之物好好珍惜;但影片公开放映时却引发观众们的眩晕状况。由此,该片导演认为“《疯癫大师》作为一部特别有力的作品脱颖而出,因为它的主题和方法中包括了危险的投射、模仿和嬗变”[11]。一场通过银幕发生的集体活动引发的集体出神状态映射出观众们迷失自我,以及集体受困于某个未知而强大的事物现状,意外地揭发出“真实的”人类志记载以外的另一层“真实”。

党的十八大以来,中国广大纪录电影工作者发挥“直接电影”的力量,用真实光影、真实故事书写了生生不息的人民史诗。

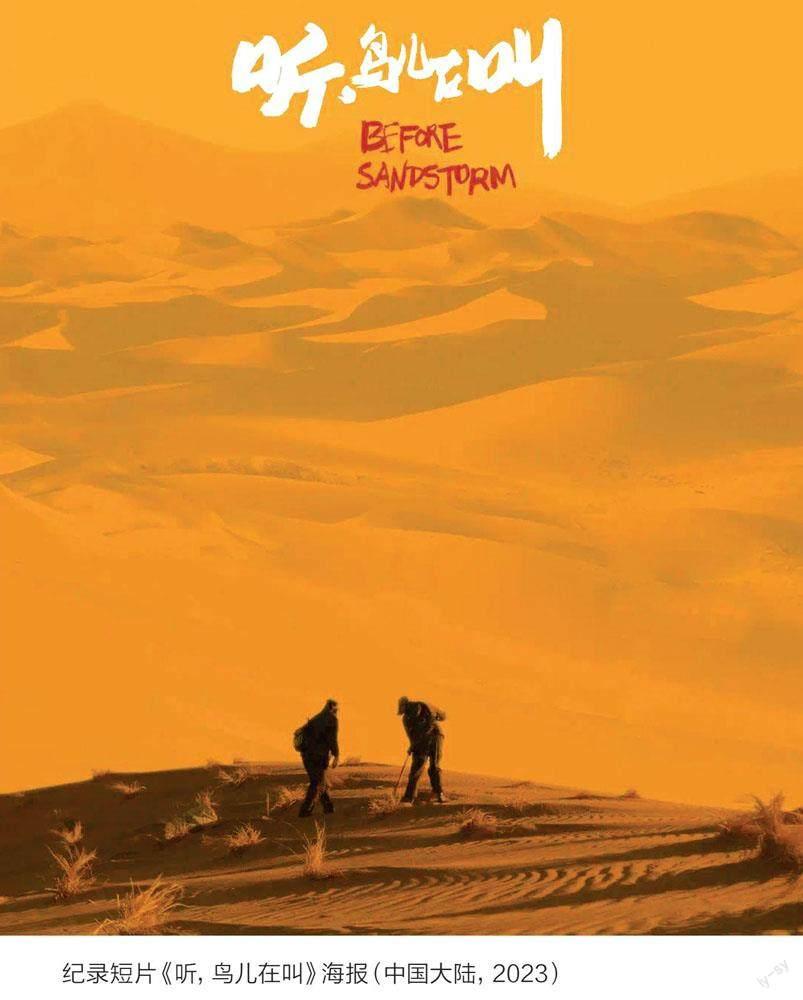

在《历历如画》(陈东楠,2023)中,导演将镜头对准深圳著名“油画村”大芬村的农民画家们。在深圳政府新的政策驱动下,大芬村油画正在摆脱工业化、低附加值的批量复制,迈向中国美术的集体原创道路。影片围绕着大芬村的十四幅画作进行了一场田野调查,同时也举办了一场画展,以文字记述采访片段,以固定镜头记录画作的最终归宿,探索艺术,商品和社会现实之间层层缠绕的交互作用。导演通过极具设计感与美感的静态镜头设计,将画作放置于不同的日常生活场景之中,展现出大芬村的画工们在瞬息万变的环境中不断学习进步和新时代崭新的精神风貌。纪录电影《听,鸟儿在叫》(中国大陆,2023)则来到中国的西北部腾格里沙漠南缘之中,这里位于陕甘宁三省交界处,摄制组与62岁的老年、57岁的老朱等植树人朝夕相处,忠实地记录下他们从早到晚起床、撒草、压草、挖沙、种苗、唱歌、聊天的日常情景,显示出植树人们普通但极为坚韧的生命力。导演将一切“表演”与“摆拍”的成分从影片中剔除,让重复工作在影像中形成一种与西北黄土对照的节奏——沉默、沉稳而有力,通过动作与对话和种树人无限延伸的人生形成了强烈的对比。在镜头前的漫天风沙中,扎根于此的种树人们以西北民歌信天游的高亢嗓音“旁若无人”地唱着“南风不受北风的气,唱个花儿宽我的心”,人和空间之间的关系被轻易地建立起来。这批优秀的“直接”作品成为忠实讲述新时代中国故事、展现真实可信中国形象、弘扬中国精神、彰显中国力量的重要载体,在聚人心、暖民心、强信心方面发挥了重要作用。

三、不见之目:“真实电影”与“直接电影”的比较与反思

通过对“真实电影”与“直接电影”基本概念及其代表作的述评,可以发现“真实电影”与“直接电影”的最大区别在于导演或创作者介入的程度和方式。如果从影片拍摄的角度来看,“直接电影”冷峻有如人类学的观察,不作任何评论;而“真实电影”则赞成拍摄者的介入与摄影机的存在,會配以大量并不客观的旁白叙述事件,创作者有时会与拍摄对象直接进行对话,甚至往镜头方向引导他们。相比之下,“直接电影”似乎是更为“客观”或接近“真实”的记录方式,因为作者在记录过程中完全不做任何干预,亦指创作时不会有既定立场;但在创作者拍摄数百小时的片段后,剪辑本身依然会间接地反映出其潜意识中想反映的现实。如果从观众的接受角度来看,人类的情感会在观赏“直接电影”时引发对事情无声的评论甚至批判,但在“真实电影”却以直接引导的方式不断提醒人们要站在更高、更远的位置去观察,并指示人们只留意重点,忽视画面外非重要的信息。在此意义上,“真实电影”反而更容易比“直接电影”做到“客观”叙事,因为观众可以通过导演的提示,站在全然不同的位置去观察角色生活。换言之,电影并不可能完全客观,也不存在完全意义上的“真实”电影。问题在于,从电影眼睛学派开始的、对摒除人造痕迹干预的努力,意义究竟何在?“电影眼睛”所看到的如果不是“真实”又是何物?

在“直接电影”与“真实电影”之间,也存在着另一类还未得到确切命名的纪录影片。在这些影片中,被记录者明确知晓导演和摄影机的存在,却不以为意地继续他们的生活,在“无演绎”的情况下展现自身;而导演同样尽最大可能展现他所认知的现实;尽管这一过程可能并不客观。例如,在中国导演王兵的《铁西区》三部曲中(2003),由于导演在拍摄外完全融入被拍摄者群体中,因此被拍摄者在摄影机前无比自然地表露出他们真实的生活状态和心声。在沈阳铁西区的几个场景中,工人们旁若无人地聊天、打牌、喝酒、抽烟、说粗话、吹奏萨克斯、捞鱼、看电影、唱卡拉OK、看雨……留下了珍贵的时代影像。与“真实电影”与“直接电影”不同,《铁西区》以一种兼具“真实”和“直接”的方式展现出东北老工业区内工人们身上旺盛蓬勃的生命力。这样的拍摄方式不把摄影机当作负担,而当成可以启发内部真实的媒介。尽管此类纪录片在西方学者主导的研究中并未获得学术上的标准定义,但由于创作者可以“在场”并通过影片之外了解被拍摄者,因此也可以从被拍摄者内心深处挖掘更深层次的主观真实。导演同时以“人类学”与“人类”的眼睛观察世界,既置身事外又处在被拍摄者的意识中,从而为“真实”的展现留下新的开放讨论空间。

纪录片不仅是对观念与历史情景的描述,更是源于深刻情感与责任的一次书写。无论是“真实电影”还是“直接电影”,其中的真实都无法单纯地依赖拍摄手段来保证,单纯、僵硬且模式化的记录形式并不能带来如现实世界一般纯粹的表现。例如由新周刊局外人出品制作的纪录短片《妈妈的漫长战争》(夏军青,2023)就别出心裁地将镜头对准“紫丝带妈妈”这一群体,即婚内或婚后孩子抚养权被判归一方孩子却被對方藏匿起来的一个群体。导演以跟拍的方式拍摄记录了两位妈妈寻找孩子的艰辛过程。具有杂志社与电视从业背景的导演和制片人以纪实视频的方式关注社会小众议题和普通人的故事,以“局外人”视角从人物故事中看到生活更多的可能性,从而得到“破局”的启示与勇气。这部纪录片篇幅较短,加之为了保护未成年人信息,并未过多提及关于孩子生活的内容,但其中对“紫丝带妈妈”在寻亲过程中言语、动作、神态的展现已然触动人心。“判断一个运动镜头的好坏,首要的不是看它运动得是否流畅,而是看它为什么要运动,一个摇镜头重要的不是摇得匀不匀,而是摇的动机是否深刻、准确。现在有很多纪录片热衷于去讲一个悲欢离合的故事,如果仅仅是这样的故事,而没有和大的文化背景、时代背景、民族命运相关联的话,其实是背离了纪录片的本原。因为故事片其实更好看,更能让人动情。”[12]在形式意义上,“真实电影”与“直接电影”为纪录片的真实性划下底线,把纪录片的真实性与历史使命联系在一起,它强调记录者的立场和道德良心在纪录片中的重要地位,它是创作者某一视角下的真实,而并不代表“绝对的真实”——后者并不存在于任何记录当中。

结语

在拍摄手法和理念之外,“真实电影”与“直接电影”的关键在于对“纪录”与“虚构”的看法存在根本分歧。前者认为纪录电影应该以“电影眼”的凝视主动地去“挖掘”更多深刻真实;后者则认为纪录电影应该恰如其分地完成对“真实”的纯粹视觉记录。换言之,二者对“真实”层次的理解不同,因此对电影眼睛所见的视域也存在区别。无论“见”或“不见”,都是为了穿透冗余看到唯一的“真理”本身。

纪录片的最大意义在于它比一般剧情片的创作更能在最大限度上保证写实性,但纪录片是否是一个客观媒介让人们进行多种视角观察,仍然是电影史遗留的疑问。在缺乏导演的指引时,纪录片观众若非对主题有足够认知,很大可能只会观察到主题的表征而不能对主题进行深入的反思。机位选择和剪接本来就会破坏完整的真实,绝对客观“真实”只存在于概念当中。纪录片表现“真实”的关键在于它不是表现真实或者不真实,而是通过选择性的“不见之目”表现真实和不真实之间的关系。

参考文献:

[1][6][9]聂欣如.纪录片研究[M].上海:复旦大学出版社,2010:35,102-103,78.

[2]李稚田.电影语言:理论与技术[M].北京:北京师范大学出版社,2010:315.

[3]许南明,富澜,崔君衍.电影艺术词典(修订版)[M].北京:中国电影出版社,2005:107.

[4]邵牧君.西方电影史概论[M].北京:中国电影出版社,2008:16.

[5]央视网.CCTV记者走基层系列[EB/OL].(2012-09-29)[2023-12-28].http://news.cntv.cn/special/shipinzhuanti/bxxs/.2012.9.29.

[7][英]约翰·伯格.看[M].刘慧媛,译.桂林:广西师范大学出版社,2015:40.

[8][10][美]达德利·安德鲁.电影是什么![M].高瑾,译.北京:北京大学出版社,2019:113,115.

[11][法]马塞尔·马尔丹.电影语言[M].何振淦,译.北京:中国电影出版社,1992:170.

[12]吕新雨.纪录中国:当代中国新纪录运动[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003:15.

【作者简介】 王玲玲,女,河北承德人,河北民族师范学院文学与传媒学院讲师;

李朝晖,男,河北承德人,河北民族师范学院文学与传媒学院院长、副教授,主要从事高等教育研究、区域文化研究。