半干旱区湿地固沙屏障功能及其区域作用案例分析

刘 蕤,高传宇,韩冬雪,李 晓,王国平

(1.中国科学院东北地理与农业生态研究所,中国科学院湿地生态与环境重点实验室,吉林长春 130102;2.中国科学院大学,北京 100049)

沙漠化是干旱、半干旱地区普遍存在的现象,全球约有60%以上的国家和地区被沙漠化所困扰,土地沙漠化是当今世界所面临的亟待解决的问题之一。近年来,随着气候变化、干旱、人口迅速增长、水资源过度开采与污染等自然因素和强烈的人类活动干扰,以风沙活动为主要标志的土地退化过程,即沙漠化过程日益严重,对人类生产生活造成了恶劣的影响[1]。目前,对于如何有效防治沙漠化、如何固定未移动沙丘,从而避免沙漠化持续扩张,已经开展了大量研究,湖泊[2-3]、绿洲[4]等天然屏障以及防护林[5]、沙障[6]等人造屏障对防治沙漠化、防止沙丘扩张具有正面效应。然而,关于湿地生态系统固沙屏障功能的研究尚且较少。

湿地可提供固碳、调节气候、调蓄洪水、净化水质等生态系统服务功能[7],具有较高的生态系统服务价值[8],充分利用湿地的价值对于区域生态环境的可持续发展具有重要意义。发挥湿地的固沙屏障功能可有效防止沙漠化扩张,并固定周围未移动沙丘使其免成沙源。基于湿地构建区域生态屏障,可引导区域环境良性循环,有利于实现区域可持续发展。

对于远距离沙丘或湿地周围地表沙丘而言,其释放时的作用力主要是风力与地表土壤颗粒之间的相互作用。气流对于土壤颗粒的作用力有两大类,一类是与气流方向一致的拖拽力,一类是沙尘垂直向上的升力。土壤颗粒为了保持稳定状态,往往会产生与上述两种力相反的惯性力,其中最重要的就是与垂直向上升力相反的颗粒物自身重力、相邻颗粒间的作用力以及颗粒与其他表面直接的黏附力3 种惯性力[9]。沙尘搬运与沉积的气候动力学研究表明,粉砂级沙尘主要通过近地面气流进行短距离悬移,在沙尘暴事件中只能上升到近地表几厘米或几米的高度;20~70 μm 粒级组分的沙尘可以完成短距离悬移方式的搬运,在近距离的下风向区域形成沉积;黏土级以下的细粒沙尘,则以高空长距离悬浮为主要搬运方式,可能会上升到几千米以内的任意高度而进行远距离搬运,被高空气流带到下风向广泛的区域进行沉积。搬运而来的沙尘沉积在湿地中,使得湿地土壤砂粒含量明显增加,说明湿地承载了一部分迁移而来的沙尘[10]。生态环境良好的湿地生态系统往往抗风蚀能力强,通过湿地植被、土壤和水体以及三者之间的耦合作用,对沙尘进行捕获和沉降,并固定周围未移动的沙丘,可作为受沙漠化影响区域中的天然屏障,减缓沙漠化发展的趋势,对防止沙漠化发展具有十分重要的意义[11]。

本文综述了湿地植被、土壤和水体的固沙屏障功能,研究了近20 年来松嫩平原湿地的面积变化,综合分析了该区湿地对于固定周围未移动沙丘并捕获迁移沙尘所起到的重要固沙屏障作用。

1 湿地的固沙屏障功能

1.1 湿地植被的固沙屏障功能

在半干旱地区,湿地植被的存在对于固沙具有正面影响。半干旱区湿地往往承载着较高浓度的悬沙输入,因湿地植物具有良好的捕沙能力,使得细颗粒沙尘更容易在湿地中沉积,典型的湿地植被均可表现出此类现象,例如,芦苇丛生的盐沼湿地、红树林湿地[12-13]等。湿地植被利用茎、叶拦截并黏附空气中及悬浮于水中的细颗粒沙尘,使得颗粒沙尘脱离悬浮状态,这一过程可以阻滞一部分沙尘。随着太阳照射、风吹等自然过程,黏附在茎、叶等植物组织上的沙尘含水量下降,自然掉落到湿地的明水面中,形成沉积物。新进入的沙尘又会再次重复黏附脱落的过程,从而实现对沙尘的累积捕获。同时,湿地植被经历生长死亡的过程也可实现对沙尘的沉积。新生长的植被可以重复黏附脱落的过程,而植被枯死倒伏后,附着的沙尘可直接随植被自然沉降,形成沉积物。植被捕获沙尘是一个动态循环过程,相比于沉淀作用,细颗粒沙尘的沉积主要来自于植被的诱捕作用,由植被主导的沉积机制可捕获并沉积较大量的沙尘[14]。由于生长环境等的区别,湿地植被具有形态各异的植被种类和形状,这使得对沙尘沉积的研究难度大大提升。合理范围内排布植被可对沙尘沉积产生正向作用。在有植被生长的静水水体中,用植物细秆总截面积占植被覆盖区域面积的比例来描述植被面积密度,当植被面积密度大于0.071 m2/m2或沙尘粒径大于0.2 cm 时,沙尘的沉降速率明显受到植被的影响,与无植被相比,沙尘的沉降速率出现不同程度的减小,且沙尘粒径越大、植被密度越大,沙尘沉降速率减小的幅度越大;在相同的植被密度下,细茎植被对沙尘沉降速率的影响程度稍大一些,泥沙沉速变快[15]。

湿地植被捕获并沉积沙尘后,会持续产生消波作用以稳定捕获的沙尘。植株高度和水流对植被单位距离的消波效率均有很强的影响。当植株未被淹没时,水流的入射波越大、植物的生长宽度越宽,对波浪产生的削减作用越强;当水深足够淹没植物时,植物群落则会直接发挥高效的消波作用[16-17]。对于水流而言,其受植被类型影响,间接影响消波作用,进而影响沙尘颗粒的固定及再悬浮过程。水流紊动是水质点做紊乱无序运动的一种水流状态[18],不同植被类型对水流波高和流速的影响程度不同,因此对水流紊动的削弱程度不同。湿地中的植被大致可分为刚性植被和柔性植被,刚性植被在水流的冲击下不易改变原始形态,对水流的阻力不随植被柔韧度的改变而改变,可保持相对硬性的条件以抵抗水流,能够对水流产生较强的阻力;柔性植被在水流冲击作用下会产生弯曲从而呈现流线型,使得植物对水流的阻力明显减小[16]。通过影响水流阻力,水流紊动发生变化,削弱的紊动使已悬浮的颗粒沙尘更易发生絮凝,并遏制其再悬浮[19];同时,紊动削弱导致水体容纳悬浮泥沙的能力下降,对泥沙的捕获量降低[20-21]。

除了以消波作用固定捕获的沙尘外,湿地植被以抗风蚀形式固定周围未移动的沙丘也是其固沙屏障功能的一种表现形式。在自然状态下生长的原生植被可以有效抵抗风蚀,分散在地面上的灌木与乔木可以为抵御风蚀提供帮助[22-23]。生长茂密的植被增加了下垫面的粗糙程度,能防止气流直接作用于地面,使近地表风速下降,削弱了风对松散土壤的吹扬作用,改变了沙尘流的侵蚀和沉积规律,植被形态(株高、孔隙度、冠层宽度、叶面积等)和植被密度是影响风蚀的关键因素[24-25]。沙源是发生沙化的前提[26-27],植被利用发达的根系,促成土壤团聚体的形成,改变了土壤的结构和组成,将位于表层的土壤牢牢固定,使土壤更加紧实[28],裸露土地面积减少[29],削弱了湿地成为沙源的可能性。孢粉记录、水文记录等资料证明,湿地植被演替受当地水文条件的控制[30],水文条件变化后,湿地与地下水的水力联系受到影响,地下水储量下降,由于无法对地下水进行及时补给,湿地植被逐渐演变成了中生甚至旱生植被,植被覆盖度降低,地表蒸发作用大大加强,加剧了土壤沙漠化的进程,使得原有能抵御沙地扩张的湿地生态系统变成了沙源,影响区域生态环境[31]。

1.2 湿地水体的固沙屏障功能

除了湿地植被对沙尘具有屏障功能外,湿地水体本身同样具有固沙屏障功能。对于远距离沙丘或者湿地周围的近距离沙丘,风的动力作用可使沙丘的土壤颗粒摆脱惯性力,实现迁移搬运(图1)。由于风提供的动力条件有限,短程悬浮和变相跃迁是风扬粉砂和细砂常见的搬运方式。在风力作用下,沙尘被搬运至湿地,由于湿地水体上层空气水汽丰富,沙尘附着于水汽之上,重量增加而自然下降到湿地水体表面,而后在重力作用下自然沉降到湿地底部,形成沉积物。可见,湿地水体可通过对沙尘与粉尘产生永久性的捕获作用[33],从而达到固沙效果。

图1 粉尘风力搬运与沉积动力模式示意图[32]Fig.1 Schematic diagram of dynamic mode of dust wind transport and deposition[32]

1.3 湿地土壤的固沙屏障功能

除了湿地水体能直接捕获沙尘外,湿地土壤本身比较湿润,可抗击土壤侵蚀,达到间接固沙的效果。风蚀是导致半干旱区土地沙漠化的首要因素,湿地土壤水分可直接影响风蚀。在对土壤风蚀的研究中,学者们将沙粒开始运动的临界风速命名为起动风速,其直接影响输沙量的大小,而输沙量作为量化风沙危害的重要指标,对于分析土壤颗粒迁移具有重要意义。据研究,输沙量与实际风速和起动风速之差的三次方成正比[34],提高起动风速,可以大大降低输沙量。因此,土壤颗粒水分含量越高,其起动风速越高,输沙量越低,土壤越不易发生风蚀。湿地土壤颗粒的含水量对于起动风速和输沙量的影响机制比较复杂,常通过分析土壤颗粒的受力情况来评估其起动机制。野外实验发现,当气流通过疏松颗粒组成的床面时,土壤颗粒往往会受到来自迎面的阻力,即拖拽力和重力的作用[35-36]。湿地土壤中的水分会使土壤颗粒之间产生黏附力,在毛细管作用下产生的毛细管力会增加土壤颗粒之间的黏附力,使颗粒之间出现高内聚力,湿地土壤的凝聚力增强,可抵抗住拖拽力与重力的作用,使土壤颗粒不易被风吹动[37],可见,具有高含水量的湿地土壤其抗风蚀能力也相应较高[38]。对含沙土壤的风洞模拟实验显示,土壤抗风蚀能力变化的含水量阈值为2%,当含水量小于2%时,土壤抗风蚀能力变化较大;当含水量大于2%时,土壤抗风蚀能力趋于稳定;随着土壤含水量的变化,土壤的风蚀率会出现缓变与陡变交替出现的动态超稳定平衡状态[9,39]。当水分补给减少,土壤含水量下降,原本可抵抗风蚀的土地会变成沙尘源,例如,当土地退耕时,人为将土壤水分补给切断,加之气候干旱,土壤中原有的水分被快速消耗,地表裸露,空气中粉尘状的颗粒物比例上升,逐渐形成了新的沙源与沙尘暴贡献源[40]。

2 湿地固沙屏障功能的区域贡献

松嫩平原位于中国东北部,属于温带大陆性半湿润半干旱季风气候[41],年降水量为350~450 mm[42],盛行西风。基于独特的地理气候条件,松嫩平原西部景观类型多样,分布着广袤的湿地群,其中最主要的湿地类型是芦苇(Phragmites australis)湿地[43]。芦苇湿地对于来自内蒙古沙地的大部分风扬沙尘具有固沙屏障作用,当沙尘迁移至芦苇湿地时,被水汽黏附,并在重力作用下自然沉降,形成沉积物。湿地中大面积生长的芦苇具有较强的固沙屏障功能,芦苇根茎发达坚韧,纤维含量高,属于刚性植物,迁移而来的沙尘被芦苇黏附,然后在太阳照射及风吹下脱落,形成沉积物,随着芦苇的生长,附着的泥沙也可直接沉降。作为刚性植物的芦苇还能对水流产生较强的阻力,增强水流的紊动,进而提高水体容纳及沉降沙尘的能力。同时,茂密的芦苇增加了下垫面的粗糙程度,其发达的根茎使土壤更加紧实,不仅削弱了近地表风速,还减轻了风对地表土壤的吹蚀。芦苇种群生长区域的土壤含水量往往较高,高含水量的土壤凝聚力强,使得土壤抗风蚀能力增强,避免了成为沙源的可能性,体现了芦苇湿地的固沙屏障功能。

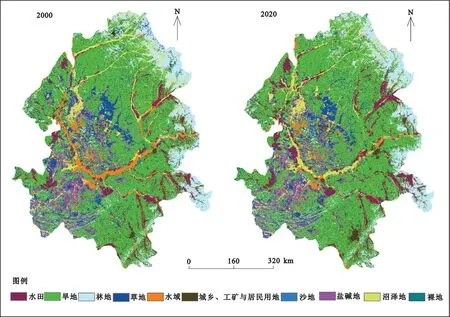

然而,近20 多年来,伴随着人口迁移,松嫩平原西部进行了大面积的土地开垦活动[44-45],不合理的土地利用使松嫩平原西部土地沙漠化的程度逐渐加强[46-47],成为了沙漠化控制的关键区域[48],土壤中的细粒和营养物质受到吹蚀,沙粒堆积,肥沃土壤发生贫瘠化和粗粒化[49],沙漠化风险加剧。利用中国多时期土地利用/土地覆盖遥感监测数据集(CNLUCC)中的数据[50],对2000—2020 年松嫩平原土地利用类型的变化进行研究,结果表明,2000—2020 年,旱地面积由113 000 km2增加到115 000 km2,增加了2 000 km2;水田面积由13 700 km2增加到16 900 km2,增加了3 200 km2;沙地面积由246 km2增加到250 km2,增加了4 km2;沼泽湿地面积由13 600km2增加到14 000km2,增加了439 km2(图2)。随着国家对沼泽湿地资源和生态环境的重视,采取了一系列沼泽湿地及其生态环境的恢复与保护措施,湿地面积逐步恢复,生态环境得到有效治理。湿地面积的增加使湿地“捕集”沙尘的能力增强,随着湿地植被覆盖率的增加,地表粗糙度不断增加,使得沙尘的起动条件增强,结束了土壤暴露期,减少了地表沉积物的供应时间,在一定程度上固定了周围未移动沙尘并避免其成为沙源。

图2 2000年和2020年松嫩平原不同土地利用类型的变化Fig.2 Changes of different land use types in the Songnen Plain from 2000 to 2020

过去20年间,除林地、水域、盐碱地之外,松嫩平原西部其他土地利用类型均呈现增加趋势,其中水田面积增加幅度最大。尽管沼泽湿地面积在过去20 年呈波动变化,但湿地的固沙屏障功能对于固定流沙,避免沙漠化扩张一直发挥着重要的作用[42,51]。利用沉积盘实验对松嫩平原西部沼泽-沙地过渡区表层沉积物通量、砂和黏土含量以及沉积物的地球化学特征进行研究,发现泥沙沉积量随着采样点与沙丘中心线之间纵向距离的增加而减小,湿地为捕获沙尘构建了一个沙尘陷阱,表明沼泽湿地和沙地的交替分布可能会阻碍土地沙化[51]。选择位于松嫩平原的乌兰泡、尖底泡、大布苏泡和波罗泡4处芦苇湿地作为研究对象,研究了松嫩平原西部湿地-沙漠过渡区不同生态系统的土壤特性,并利用判别分析法分析了湿地土壤的历史来源,发现湿地-沙漠过渡区的湿地受到风蚀的强烈影响,周围生态系统(尤其是沙漠)的沙尘沉积并储存在这些湿地中,由于芦苇湿地的存在,沿自西至东与研究区风向相同的方向,土壤砂含量逐渐减少,黏土含量逐渐增加,说明湿地斑块在其中充当了自然缓冲区,减少了风蚀对东部生态系统的影响,起到了一定的固沙屏障功能[42]。

在松嫩平原,湿地群与黑土带镶嵌分布,黑土带有机质含量丰富,土壤肥力高,适合作物生长,是中国东北地区最主要的粮食生产和畜牧业基地之一[52],是国家粮食安全的“压舱石”[53]。在松嫩平原西部湿地与沙地相间分布的自然地理条件下,湿地充分发挥了屏障沙漠化发展的生态功能,对东北平原总面积约1 100 万公顷的黑土带起到了一定的保护作用。充分发挥湿地的固沙屏障功能,将松嫩平原西部生态环境导向良性循环,对于该地区乃至整个东北地区经济社会和生态环境的可持续发展都具有重要意义。

除了松嫩平原,还有部分地区认识到了湿地固沙屏障功能的重要性,并充分利用湿地的固沙屏障功能对当地受沙漠化影响的区域进行管理。例如,近年来,随着内蒙古西部居延海湿地的恢复,居延海地区的生态环境得到改善,避免了湖盆干涸成为沙源,在一定程度上减少了起沙量,起到了固定流沙,防止沙漠化的屏障功能[54]。在甘肃省民勤盆地的恢复研究中也得到了类似结论,民勤盆地恢复过程中形成了4块较大的湿地,并在低洼处形成了一些小面积湿地,在荒漠风沙区,形成了一些以湿地为中心的微域性生态屏障,对于当地气候调节、改善生态、阻止沙漠扩展起到了重要作用[55]。由此可见,湿地的固沙屏障功能对于减轻沙尘入侵,构建生态屏障区,维护区域经济社会可持续发展具有重要作用[56]。

3 结论与展望

湿地植被、水体和土壤以及三者之间的耦合作用均可产生固沙屏障功能,其能够沉降沙尘并固定未移动沙丘,防止沙漠化持续发展。尽管松嫩平原西部湿地面积在过去20 年间呈波动变化,但其始终具有固沙屏障功能。松嫩平原盛行西风,其间镶嵌分布的芦苇湿地对于来自西部内蒙古地区的远距离沙尘起到了重要的屏障作用,从而保护东部的草地、耕地等免受风沙影响,对于区域生态环境和经济发展具有重要意义。

湿地的固沙屏障功能对于受风沙影响区域的作用逐步被认识,但目前的认识仍比较薄弱,相关研究较少。定性了解湿地固沙屏障功能的作用机制,定量评估湿地中的泥沙沉降通量及对周围沙丘的固定程度,从而进一步衡量湿地生态系统未来的固沙屏障能力,并结合生态屏障区分析其可产生的生态服务价值是未来的一个研究方向。同时,修正风蚀方程模型(REWQ)在评估生态系统防风固沙功能的时空变化格局方面已经得到了广泛应用,将其与小尺度的实验室模拟实验相结合可以对湿地固沙屏障功能进行更好的描述。未来应充分利用湿地固沙屏障功能对耕地、草地等产生的保卫作用,构建小区域生态屏障区,形成微域性生态屏障,从而达到调控区域气候,防止沙漠化扩张,避免土地进一步沙化,引导当地生态环境良性循环的效果。