洱海流域生态网络构建与分析

杨 迈,郑 毅,李晓琳,欧朝蓉,杨秀彪,孙仕仙*

(1.西南林业大学云南省高原湿地保护修复与生态服务重点实验室,云南昆明 650233;2.云南开放大学,云南昆明 650032;3.西南林业大学生态与环境学院,云南昆明 650233;4.西南林业大学地理与生态旅游学院,云南昆明 650233)

洱海作为云南省第二大淡水湖,是典型的高原湖泊湿地。洱海生物资源丰富,环境优美,具有较高的科学研究价值,对于维持区域生态系统的稳定具有重要作用。洱海流域集自然景观和人文景观于一体,是国家级自然保护区和历史文化核心区,具有供水、发电、农业灌溉、渔业、航运、调节气候、生态旅游等多种生态服务功能[1]。近年来,随着周边城镇的快速发展以及建设用地的增加,洱海流域生态保护空间的面积骤减,生境斑块破碎化程度加剧,景观连通性逐渐下降[2],流域的景观格局发生了重大改变,导致物种扩散难度加大,湿地生态系统服务功能下降,湿地生态安全面临巨大威胁[3]。

生态网络构建是当前生态修复研究的热点之一,通过对重要生态源地的识别以及生态廊道的提取[4],将区域内分散的生境斑块连接为紧密联系的网络格局模式[5],能够为物种在斑块间的交流、迁徙提供便捷的通道[6],从而提高生态系统的调节能力,可见,利用景观要素构建生态网络有着重要的理论与实践意义[7]。前人对生态网络构建的研究,大多是基于模型的应用,并且局限于单一人为要素[8],例如,通过构建科学合理的南昌市生态网络,寻找模型中存在的问题并提出优化对策[9];提取厦门市重要生态源地时仅局限于人口密度高的区域,模拟构建其生态走廊[10]。随着城市的发展和演变,其生态网络构建亦受到生态、人为和社会因素的影响,目前的相关研究多是针对城镇化区域合理开发和规划土地,构建城市区域生态网络的研究更多地考虑包括建筑、城市道路在内的廊道提取,例如,结合城市发展需求构建了新乡市的城市生态网络空间[11]。当前,鲜有基于流域尺度的湿地潜在生态廊道的研究,对于高原湖泊流域,尤其是洱海流域景观生态网络构建的研究还比较缺乏。此外,现有研究多侧重景观破碎度以及景观格局的变化,忽略了不同重要性程度的生境斑块在整体景观生态廊道连接中的作用。

基于流域尺度构建高原湖泊景观生态网络,对于湖泊流域湿地的科学管理与规划以及自然资源的合理利用具有重要意义。利用形态学空间格局分析方法(Morphological Spatial Pattern Analysis,MSPA),从景观结构分析、景观要素类型、景观格局变化3 个方面进行科学分析[12-13],再利用最小阻力模型(Minimum Cumulative Resistance,MCR),从自然生态资源要素和人为影响两方面进行分析[14],能够得到物种在不同生境斑块之间迁移的最小成本距离,从而确定最适宜迁移路径。MCR模型可根据不同的研究区域和背景构建不同的生态阻力面,但其具有一定的主观性[15],因此,同时引入MSPA 模型,科学识别生态价值高、连通性强的核心区生境斑块[16],从而避免了只选取面积较大和生态阻力较小的核心区作为生态源地,而忽略了其他斑块的生态连通作用[17]。

洱海流域作为大理州的重要生态、文化和经济中心,其生态环境问题治理迫在眉睫,改善生境斑块之间的连通性,优化生态网络结构,能够为流域内物种的生存提供重要栖息地和重要迁移通道。本研究通过MSPA 和MCR 模型对洱海流域2000—2022 年的景观格局变化进行分析,确定不同生态阻力因素之间的权重比例[18],分别建立影响物种生存和迁徙的生态阻力面并进行分析[19],识别生态源地并对生态源地重要性进行等级划分[20],最后提取生态廊道,并模拟潜在生态廊道,构建洱海流域生态网络。研究结果能够为有效保护和恢复洱海流域生态环境提供科学依据,也可为流域的生物多样性保护及生态环境的可持续发展提供基础数据。

1 数据与方法

1.1 研究区

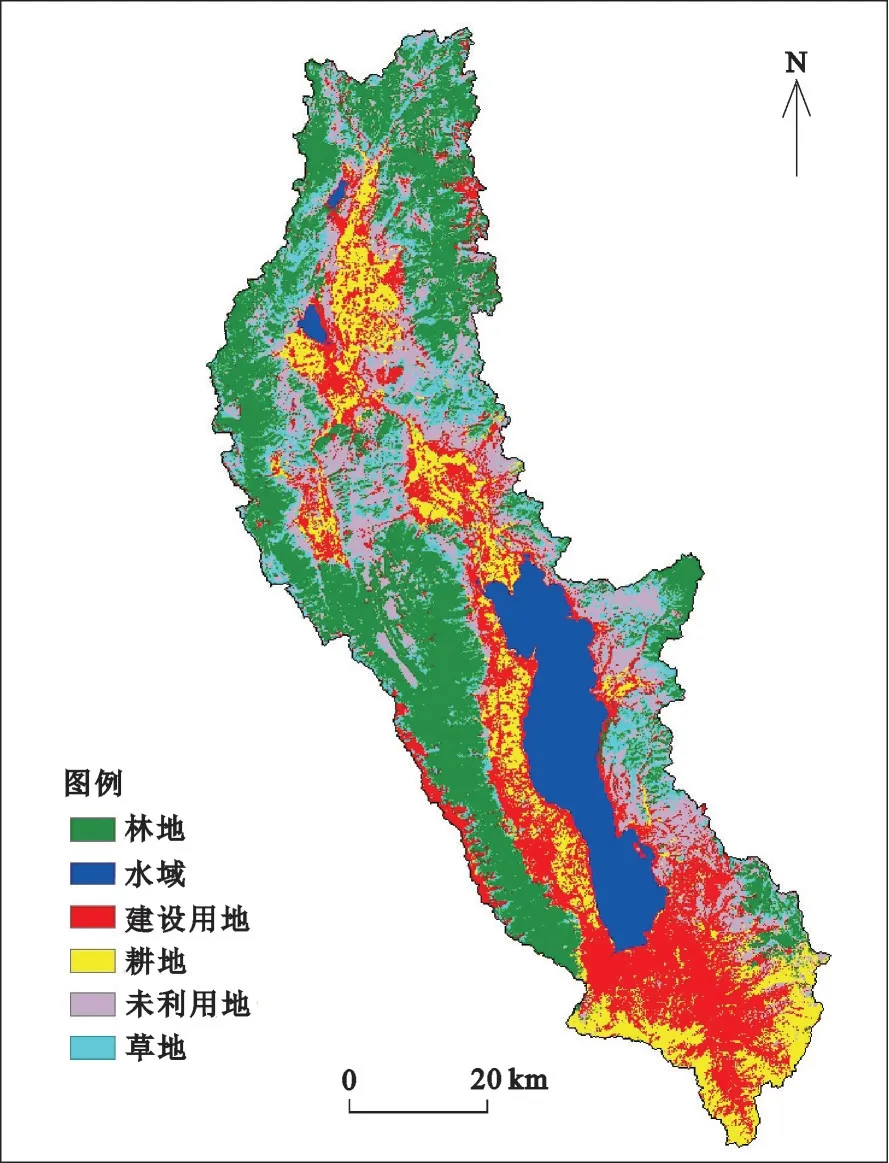

洱海流域(25°36′N~25°58′N,100°05′E~100°17′E)地处大理州,位于云南境内的澜沧江、金沙江和元江三大水系分水岭地带,属澜沧江-湄公河水系,流域面积2 565 km2。洱海属亚热带湖泊,湖面全年水温在1~20 ℃之间,终年不结冰,水温季节变化明显,雨季较低,旱季较高,营养状态为中营养型,属于典型的内陆断陷盆地,南北长,东西窄(图1)。

图1 洱海流域土地利用类型图Fig.1 Land use type map of the Erhai Lake basin

1.2 数据来源

数据主要来源于大理市地理空间数据云(http//www.gscloud.cn/)2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和2022 年5 个年份的土地利用数据、分辨率为30 m的Landsat8 OLI的卫星遥感影像数据和全球数字高程系统的分辨率为30 m 的大理市DEM 高程数据、云南省、大理州以及洱海流域矢量边界数据。经过查阅相关文献[21-22],对2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和2022 年的遥感影像分别进行辐射定标、大气校正、影像裁剪等预处理工作,并利用遥感图像分类算法中的最大似然分类法进行土地利用类型要素的提取;结合Google Earth对解译的土地利用数据进行精度验证,总体精度达到85%以上,满足本研究的需要。

1.3 基于MSPA模型的景观格局变化分析

MSPA 模型可以科学地分析景观格局的结构和变化,提取出生态质量好、连通性较高的生境斑块,识别出生态源地[23]。根据洱海流域的土地利用数据,将林地、草地、湿地等自然要素作为前景值,其余要素作为背景值,经过二栅格化处理后,利用Guidos Toolbox 软件,采用八邻域方法[24],进行MSPA 分析,共提取出7 种景观要素类型,分别分析2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和2022 年洱海流域的景观格局变化。

1.4 重要生态源地的识别

MSPA方法用于分析常用的景观连接指数,包括整体连通性指数(ⅡC)[25-26]、可能连通性指数(PC)[27]、斑块重要性指数(dPC)[28]等。参考相关文献,结合洱海流域实际情况,采用斑块重要性指数,提取面积排名前10 的核心区斑块作为生态源地,将斑块连通阈值设置为1 000 m,连通概率为50%,运用Conefor 2.6软件,计算其景观连接指数,通过斑块重要性程度识别生态源地[29]。计算公式为:

公式(1)~(3)中,n为斑块的数目;ai和aj分别为斑块i和斑块j的面积;AL为景观要素的总面积;lij为斑块i到斑块j的最短路径;p*ij为物种在斑块i和斑块j间扩散的最大概率;PCremove表示斑块剔除之后剩余斑块的整体指数。IIC反映了斑块间的连通性程度,PC反映了斑块间连通的可能性,dPC通过PC的变化衡量各个斑块对维持连通性的重要程度。

1.5 基于MCR模型的生态网络构建

生态阻力面分析是洱海流域构建生态网络的前提,能够为识别生态源地和构建生态廊道提供基础数据。

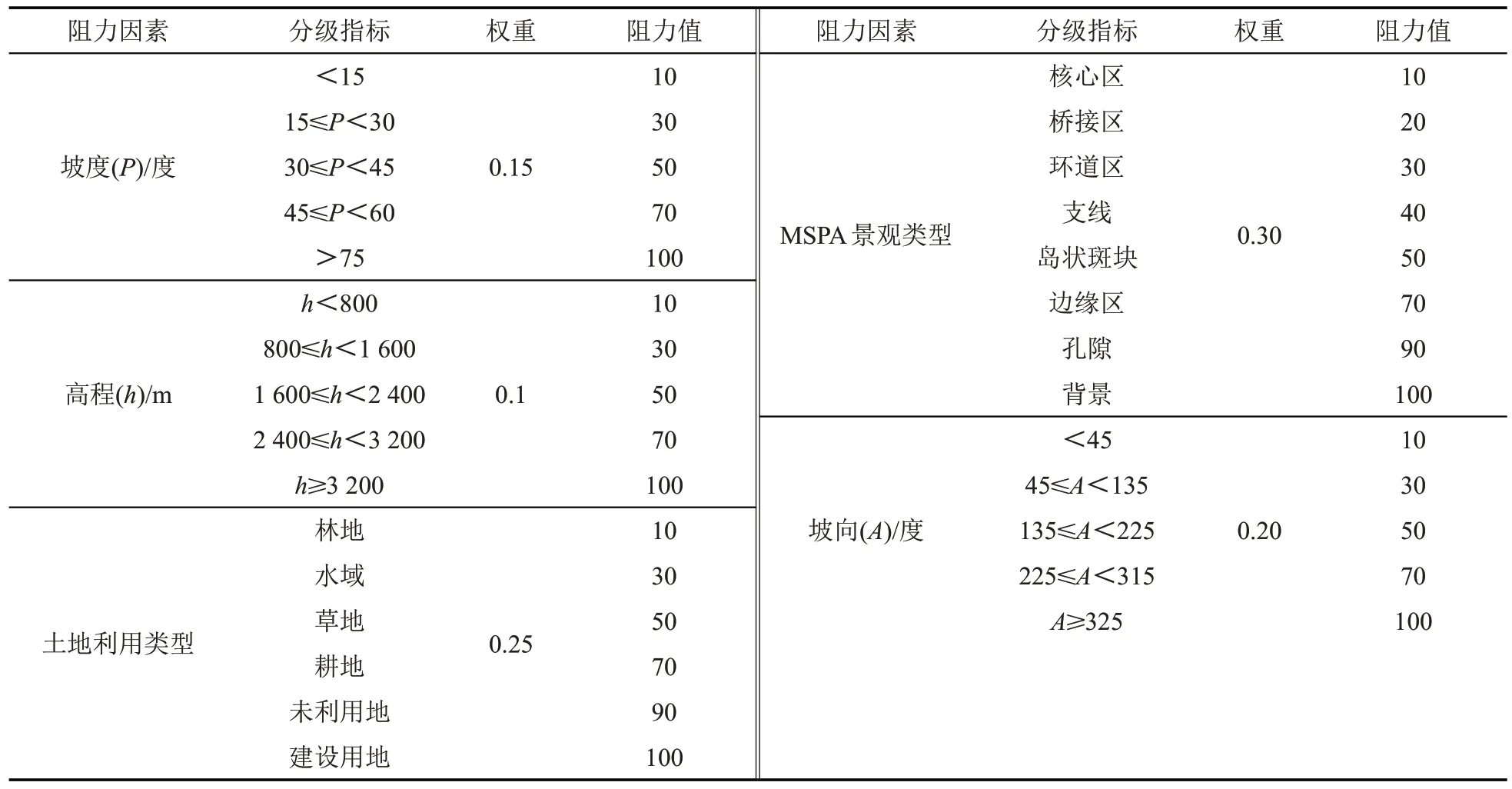

1.5.1 单因素阻力面构建

高程和坡度影响洱海流域物种活动范围的大小[30];坡向受太阳辐射和降水的影响[31],并通过影响植被覆盖率间接影响物种的迁移阻力[32]。利用MSPA 模型对洱海流域的景观格局变化进行分析,并结合洱海流域的土地利用类型,从地形、地势、气候条件等角度分别进行综合因素阻力面和单因素阻力面的构建[33]。根据已有研究并结合洱海流域实际情况,对各单因素生态阻力面赋值[34-35](表1),利用最小累积阻力模型(MCR)计算起始生态源地和目标生态源地的最短有效距离[36],确定物种迁移的最佳路径。其中,MCR 模型公式如下:

表1 洱海流域生态阻力因子赋值表Table 1 Assignment table of ecological resistance factors in the Ehhai Lake basin

公式(4)中,MCR表示从该生态源地到其他生态源地的最小阻力累积值;∫为MCR与变量Dij和Ri之间呈正比关系的函数;Dij为物质或能量从生态源地j到生态源地i的空间距离;Ri为生态源地i表面的阻力值;min表示生态源地i到其他生态源地之间累积阻力的最小值。

1.5.2 综合阻力面构建

结合参考文献[33-36],分析高程、坡度、坡向、土地利用类型和MSPA模型5个单因素阻力面对洱海流域的影响,得出各单因素阻力面的阻力权重系数(表1),建立综合阻力面,构建方程如下:

公式(5)中,VCR为第i个矢量栅格单元的生态安全指数;Rij为第i个栅格单元的第j个指标的生态安全指数;Wi为第i个指标的权重。

1.5.3 生态廊道提取

重要生态廊道维持流域生态系统功能的正常运行[37],潜在生态廊道起到整体连接的作用[38]。合理选取生态廊道是构建生态网络的主体[39],利用ArcGIS 软件中的成本距离和成本路径工具,计算生境斑块间的成本回溯链接,模拟10 个生态源地间的最小累积阻力路径,提取重要生态廊道,构建潜在生态廊道。

2 结果与分析

2.1 基于MSPA模型的洱海流域景观格局变化分析

2000—2022 年,除桥接区面积增加了5.9%、支线面积增加了3.6%之外,洱海流域其他5 种景观要素类型的面积都呈一定的下降趋势,其中边缘区和岛状斑块下降较大,分别为13.5%和10.2%;核心区作为重要生态源地的最大分布区,降幅为5.5%;孔隙和环道区面积的变化相对较小,分别下降了1.7%和2.8%。洱海流域的生态空间面积不断缩小,林地、草地和湿地逐渐退化,重要核心区以及周围边缘地区遭到严重侵蚀,导致生境斑块的破碎化程度增加,景观连通性下降,各斑块之间物种的物质、能量和信息交流比较困难,使生态系统整体调节能力下降,对洱海流域的生态安全造成威胁(图2)。

图2 2000—2022年洱海流域景观格局变化Fig.2 Changes of landscape pattern in the Erhai Lake basin from 2000 to 2022

2.2 洱海流域景观连通性分析

洱海流域景观要素总面积为122 668.02 hm2,其中核心区面积为103 996.8 hm2,占景观要素总面积的84.77%。在洱海流域西部和北部,核心区分布在喜洲古镇、洱海湿地公园等地区,呈聚集性分布,数量较多,面积较大且较稳定;在洱海流域东部,核心区分布在双廊古镇等未被高强度开发的自然生境区域,数量稀少且分散,景观破碎化程度高。洱海流域的桥接区面积为764.73 hm2,占景观要素总面积的0.62%,如苍山山脉和楚大高速公路两侧的生态林带等,是连接生境斑块的廊道,占比极少,整体连通性较低。边缘和孔隙的面积相对较小,分别为9 993.78 hm2和4 079.7 hm2,占景观要素类型总面积的8.14%和3.32%,区域斑块整体上较为分散,稳定性不高,抵抗外界干扰和恢复的能力弱。支线面积为2 074.86 hm2,占比为1.69%,其生态网络的连通性容易受到干扰。岛状斑块面积为1 058.4 hm2,占比为0.86%,散布在研究区内,如金梭岛、南诏风情岛等,可作为生物临时栖息地。环道区面积为699.75 hm2,占比为0.57%,是物种迁徙中的捷径,环道数量占比低,表明物种迁徙活动阻力较大。

2.3 基于最小阻力模型的生态阻力面构建与分析

在生态网络构建研究中,经常将土地利用类型和MSPA 景观类型作为阻力因子[37],由于洱海流域的地形地貌、气候环境等复杂多样,将高程、坡度、坡向等因素同时作为阻力因子来构建生态网络。洱海流域中部海拔较低,以湿地为主,但其周围多为林地、高山及丘陵沟壑,海拔较高,故洱海流域的高程、坡度阻力从中间向四周不断升高,其中西部地区阻力值最高。不同地区的坡向形成不同的降雨、气温等气候环境条件,造成生态阻力差异,坡向阻力面中间阻力低,西北部较高,东南部最高。洱海流域土地利用类型阻力面和MSPA景观类型阻力面的阻力值均在四周较低,在南部最高。结合5 个单因素阻力面和综合阻力面的权重占比,洱海流域综合阻力值呈现北部低南部高、中部高四周低的特征,阻力值较低的区域位于喜洲镇、湾桥镇、银桥镇等洱海流域周边地区,这些区域商业开发程度相对较低,林地、湿地资源丰富,因此阻力值较低;在大理古城旅游区、下关市中心商业区等经济开发区,建设用地集中、交通网络发达,生境斑块遭到严重破坏,连通性下降,阻碍了物种之间物质、能量和信息之间的交流,因此该区域生态阻力较大(图3)。

图3 洱海流域单因素阻力面和综合生态阻力面构建Fig.3 Construction of single factor resistance bases and comprehensive ecological resistance base

2.4 生态网络构建与特征分析

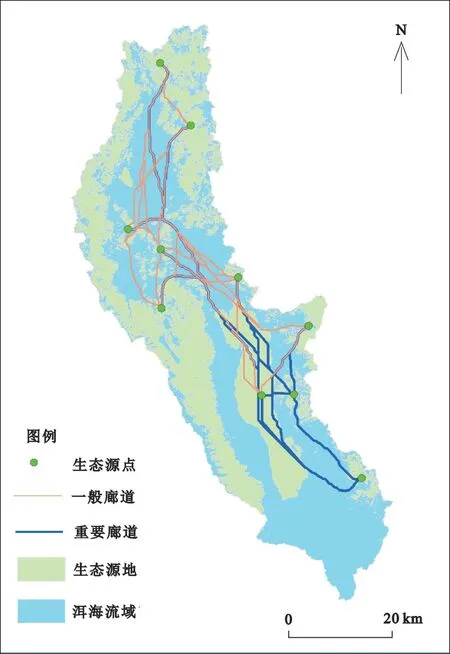

通过计算10个生态源地间的最小累积阻力路径,共提取出15条重要生态廊道,主要分布在与洱海流域西北部、东部和中部连接的喜洲古镇、湾桥镇、凤凰半岛等生态环境质量较好、生物多样性丰富的林地、草地和湿地分布区域,这些区域物种间的交流阻力比较小。但是洱海流域东西与南北之间相互孤立,存在一定破碎化现象,生态要素流动性弱,应在西部和北部建造小型或中型岛状斑块充当临时栖息地;沿双廊古镇、海东镇到南部的洱海湿地公园,廊道分布形式单一且分散,破坏了研究区的整体连通性,容易受外界干扰导致廊道断裂,难以恢复到正常水平,应在该区域构建潜在生态廊道,增强潜在廊道的质量。建议对重要生态廊道进行重点保护与管理,利用潜在生态廊道进行洱海流域生态断裂点修复,增加其整体连通性,维持洱海流域的生态功能平稳运行(图4)。

图4 洱海流域生态廊道分布Fig.4 Distribution of ecological corridors in the Erhai Lake basin

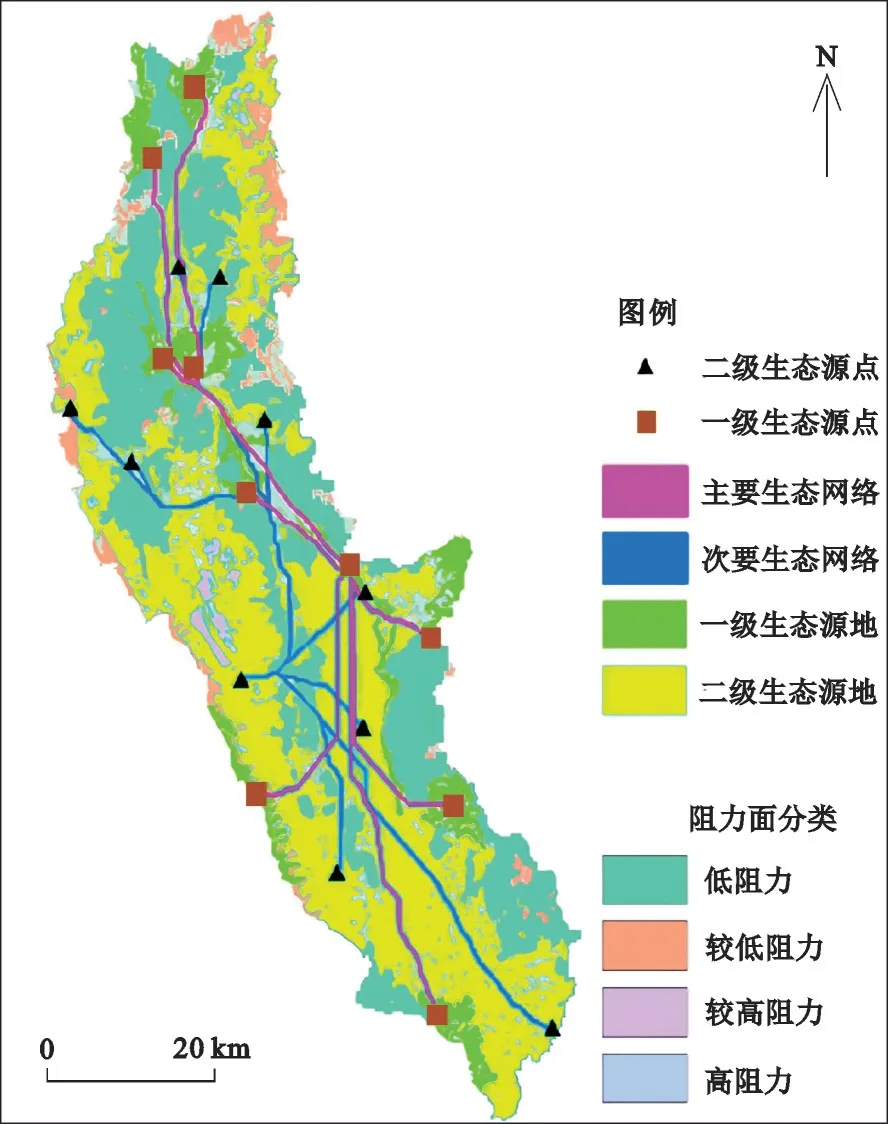

2.5 生态网络特征重要性分析

结合相关文献和洱海流域的实际面积,选择1 000 m 作为距离阈值,概率设为0.5[28],根据景观连通性指数值对洱海流域生态源地进行等级划分,由表2 可知,MSPA 模型分析中的10 个生态源地的斑块重要性指数值(dPC)在0.02~95之间,将dPC>0.5 的生境斑块划分为重要生态源地,其中dPC>4为一级生态源地,集中分布在洱海流域东部和南部的洱海湿地公园、挖色镇、海东地区等,虽然核心区面积相对较小,但生态环境质量较好,景观连通性好,说明生态源地的重要性程度并不直接取决于斑块面积的大小。通过退耕还林、植树造林、增加自然保护区和湿地公园数量等方式增加一级生态源地面积,增强生境斑块之间的景观连通性,扩大自然要素之间的联系,维持洱海流域的整体生态系统功能;将0.5<dPC≤4划分为二级生态源地,主要分布在上关镇、喜洲镇、下关镇沿线的南部地区,斑块相互孤立,人为开发强度大,导致该区域生境斑块的生态环境遭到破坏,景观连通性较弱,生态系统功能不稳定。应增加二级生态源地的数量,促进各生态源地之间的连通性,保证斑块中物种之间的物质、能量和信息交流,维持流域的南北景观连通性,保护洱海流域的生物多样性,减少城市发展带来的负面影响(图5)。

表2 洱海流域生态源地的斑块重要性指数值Table 2 Patch importance index value of ecological source area in the Erhai Lake basin

图5 洱海流域重要生态源地识别Fig.5 Identification of important ecological sources in the Erhai Lake basin

3 讨论

在运用MSPA模型进行洱海流域景观格局变化分析时,结合相关参考文献[18-19]和流域实际情况,选择30 m 作为最佳尺度构建生态网络来维持小型斑块之间较好的连通性是否最佳还有待进一步考证,后续研究可选择不同尺度进行对比分析,提高其科学性。将流域距离阈值设置为1 000 m是否符合实际建设和规划的标准,应该进行实地考察。对于全开垦和半开垦的耕地以及不同开发程度的城市区域,应根据实际考察情况进一步划分为自然景观要素或人为景观要素,更细致科学地区分不同类型景观生态阻力面的权重系数以及所占比例,优化生态网络构建格局。

以往研究多从省域、市域进行单一尺度的城市生态阻力面构建[37-38],或将大型自然公园或林地等自然保护区直接作为核心生境斑块[28],忽略了其他斑块在生态网络中的作用。综合生态阻力的分析对于科学构建生态网络和生态廊道,维持景观连通性具有重要意义。本研究区域包括自然流域和城市建设区,不仅把土地利用类型现状、MSPA模型、高程和坡度作为阻力因子,还结合潜在阻力因子——坡向进行分析,不同区域的坡向不同,光照和水热条件也存在一定差异,间接导致植被类型和植被覆盖度的差异,从而对不同生境斑块间的物种迁移造成不同阻力的影响。在后续研究中,可根据研究区域内的实际生物种类、数量、分布范围等影响物种生存、繁殖、迁移阻力等的间接因素作为阻力因子考虑,不断完善研究框架和方法体系。

环境污染、城市发展、生物栖息地锐减等一系列问题导致洱海流域生物多样性下降,生境斑块缩减和断裂,景观连通性下降,景观格局呈现支离破碎的状态,严重影响流域生态的可持续发展。通过构建生态网络,对生境斑块的空间质量和阻力进行分析,识别重要生态廊道和生态源地并模拟潜在生态廊道,将流域的生态要素连通起来形成彼此联系的网络格局模式,合理保护重要生态源地,增加生态廊道数量。为了抵抗生境破碎化对生物多样性带来的影响,可着重增强景观连通性,从而为洱海流域的生态健康和可持续发展提供科学指导。

以往对湖泊流域生态网络构建的研究中,一般通过加强河流与其源头的联系来进行生态廊道的提取。洱海流域的洱海湿地通过旁支水系连接周围地区,其分支河流也具有生物迁徙通道的功能,且生态廊道的建设会改变流域土地利用的类型和结构,导致生态环境和格局的改变[8]。事实上,具有运动路径作用的较宽走廊不一定比相对较窄的走廊更能促进物种迁徙,重要生态廊道的作用应该侧重于将物种的生存空间和土地利用类型相结合,平衡生态环境保护与城市发展建设的矛盾,在对洱海流域生态环境破坏最小的前提下发挥其最大的生态系统服务价值。

4 结论

基于MSPA 模型和MCR 模型,对洱海流域景观格局的变化进行分析,建立生态阻力面,识别生态源地,提取生态廊道,构建景观生态网络。结果表明,核心区面积在洱海流域所有景观要素类型中占比最大,为84.77%,土地利用类型多为林地。洱海流域南部核心区逐渐减少,至2022 年基本消失,这间接反映了人类活动对生态环境的负面影响。洱海流域的景观分布格局存在失衡问题,但主要生态阻力因子为MSPA 景观类型和土地利用现状及其类型,对生境斑块之间物质、能量和信息的流动影响比较强。在洱海流域东部和南部地区,由于人为开发强度高,生态阻力较大,景观破碎程度高、景观连通性差;西部和北部地区,人为破坏程度小,还未进行大规模开发,其生态阻力较城市中心区域低,自然生境斑块保存较完好,景观连通性较高。

相对于城市生态网络,高原湖泊生态网络的构建需要考虑自然因素和人为因素的双重影响,应加强与洱海流域中部湿地连接的喜洲古镇、湾桥镇、凤凰半岛等自然生境斑块与下关镇为代表的城市建设区域的景观生态连通性。生物迁徙的重要生态廊道对湿地、林地、草地等起着重要的连接功能,生态廊道宽度和长度的设置应该以洱海湿地及其周围区域的生物多样性保护为重点。从双廊古镇出发,沿海东镇到洱海流域南部的湿地公园存在多个潜在生态廊道,连接着高密度的建设用地和零星分布的自然生境斑块,应加强对其中的生态断裂点的修复和重建,增加生态利用空间,提高流域资源利用效率。

MSPA模型分析中的10个生态源地的斑块重要性指数值在0.02~95 之间,在所有划分的重要生态源地中,一级生态源地集中分布在洱海流域东部和南部地区,生态环境质量较好,景观连通性好;二级生态源地主要分布在上关镇、喜洲镇和下关镇沿线的南部地区,斑块景观连通性差,生境斑块质量较差,人为开发强度较大。