《滚滚长江》之生生不息

陈松平

水是生命之源,河流是人类文明的血脉。世界四大古代文明均诞生在大河流域。

一次次石破天惊的考古发掘证实:长江流域是中华文明的发祥地之一——我们的祖先在长江两岸栽植了世界上最早的水稻、饲养了家畜,还建造了世界上最早的木结构房屋,编织了世界上最早的丝织品,甚至还修筑了宏大的城市及水利工程,形成了国家。

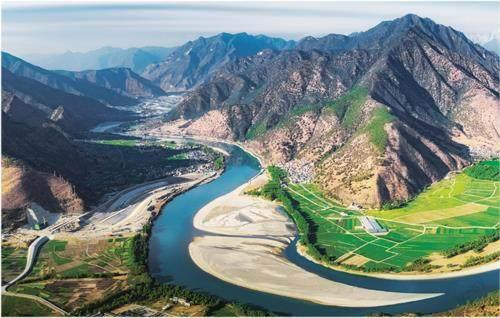

千百年来,长江以水为纽带,连接上下游、左右岸、干支流,带来灌溉之利、舟楫之便、鱼米之裕,滋养着中华民族世世代代繁荣兴盛。

啊,长江,生生不息的长江。

这充满活力的生命之江,她以甘甜的乳汁、丰饶的物产,哺育着流域儿女,男耕女织、渔歌唱晚,在大江上下造就了一片片富饶的鱼米之乡;她以博大的胸襟、温暖的怀抱,庇佑着天下游子,不分彼此、一江共饮,在大江南北筑起了一座座宁静的安栖之所……她与滔滔黄河一起托举了辉煌灿烂的中华文明。

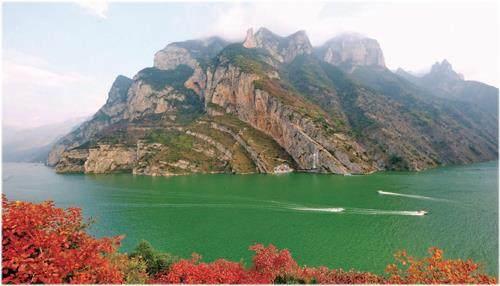

人猿揖别

1985年10月,长江三峡两岸的黄栌、乌相等树叶被染红,峡巅谷底均被红霞笼罩,起伏的山峦如同披着红色鳞片的巨龙在飞舞,壮观的景色让人陶醉。

在红叶最为艳丽的巫峡段,一支扛着各种仪器和工具的科学考察队来不及欣赏峡江美景,行色匆匆地往一个叫龙骨坡的地方赶。这支由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员黄万波领衔的科考队,刚刚从一名长期挖掘龙骨(动物化石)做中药的赤脚医生那里,获悉了一个重要线索:重庆市巫山县大庙镇龙坪村龙骨坡的一个洞穴里有大量龙骨。

果然不虚此行!科考队在龙骨坡的洞穴堆积层里,发掘出一颗人类门齿和一段人类下颌骨,颌骨上带有两个牙齿。从牙面磨蚀程度可以看出来自老年女性,姑且称之为“巫山母亲”吧。一年后,又在此处发掘出3枚门齿和

段带有2个牙齿的下牙床化石,这些来自一名“巫山女孩”。

在前后多次考古发掘中,黄万波与同事们在发掘“巫山母亲”和“巫山女孩”的同一层位,还发现了加工和使用过的石器工具,以及箭猪、剑齿象、犀牛、大熊猫等动物化石,这在世界古人类发掘史上是前所未有的。特别值得一提的是,龙骨坡洞穴中发現了大量集中堆放的动物后腿骨化石,表明当时“巫山母亲”和“巫山女孩”所在的族群已经使用工具狩猎;而如今被视为国宝的大熊猫,则是这些远古人类的主要食物之一。

学术界将巫山龙骨坡发现的远古人类定名为“直立人巫山亚种”,称之为“巫山人”。经过国内外有关科研机构的各种测试和研究,巫山人生活在距今约204万~201万年。

这是一个石破天惊的大发现!巫山人横空出世,不仅填补了我国早期人类化石的空白,也震惊了国际古人类研究学界。

我们是从哪里来的?从古到今,人类的起源都是人们最感兴趣也最具争议性的话题。一直以来,东方有女娲造人说,西方有上帝造人说,直到19世纪英国科学家达尔文大胆地提出进化论,认为人是从猿进化而来的,才开启了科学探索人类起源的大门。此后经过一个多世纪的研究与争论,国际古人类学界普遍认为:现代人类起源于非洲,直立人在亚洲生活的时间最早不超过100万年前。

但是,巫山人的出现表明,在遥远的过去,距今200万年前,就有古人类在长江边过着使用石制工具狩猎的原始生活。这个事实彻底动摇了国际古人类学界“非洲起源”和“亚洲直立人不超过100万年前”的论断。美国的《科学》杂志称:“巫山龙骨坡的新发现,将要改写人类演化的历史。”

无独有偶。发现巫山人10年后,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的一个野外考察队,在湖北建始县高坪镇麻札坪村一个山洞中,又发掘出3枚古人类牙齿化石。经检测和研究,这些牙齿化石距今215万~195万年,属于人类的早期成员,被命名为“建始直立人”,简称“建始人”。

值得注意的是,建始人与巫山人,不仅生活在大致相同的年代,他们的发现地,也只相距80千米。这足以证明,在200万年前长江刚有雏形的时候,气候温暖的三峡地区就是人类起源地之一。

直立人是人属的一个种类,是旧石器时代早期的人类,也是现代人的祖先。巫山人与建始人的发现,为我国寻找人类起源提供了十分宝贵的资料,填补了我国人类发展史上从猿到人进化过程中直立人这一关键环节的空白,足以证明中国人的发展具有本土连续性,对于中国乃至东亚旧石器时代考古研究和探讨人类的起源,均具有十分重要的意义。

考古发掘的事实证明,距今200万年前,人类就在长江流域实现了“人猿相揖别”。国际古人类学界因此也把关注的目光投向了中国,投向了长江。美国《奥秘》杂志刊文指出,到目前为止,三峡是世界上独一无二的研究人、猿分野的地域,即使是著名的非洲奥杜威峡谷也无法与三峡相比。因为,巨猿和巫山人、建始人共同生活在一起,足以说明在长江和三峡尚未形成之前,猿人及其祖先就栖息生存在那里。

长江流域地域广袤,气候湿润,水源充足,物产丰富,非常适合远古人类的生存与发展,是人类理想的繁衍生息之地。巫山人遗址的发掘者黄万波先生根据多年的研究提出:发生于中新世末上新世初的喜马拉雅造山运动,改变了亚洲大陆上正在形成中的人类的活动半径及体质结构,而三峡所在的渝东鄂西正是寻找早期人类化石的理想地区之一。人类在200万年前就出现在亚洲,出现在中国的长江三峡地区,这有可能揭开人类起源之谜。我们有理由相信,中华民族的祖先,黄种人的祖先,就是从三峡高地走出来的。长江三峡地区的一系列考古发现,构成了一段完整的人类进化史,支持了中国人类连续进化学说,为人类起源多元学说提供了重要依据。中国的长江三峡一带,很可能是世界上早期人类的发源地之一。

随着那些怀揣好奇心与敬意的考古工作者近一个世纪以来的辛勤工作,在一次次石破天惊的发掘中,曾被埋于洞中和地底的长江先民生活图景重见天日。一系列重大考古发现,更是充分证明了长江流域是中华民族古人类的起源和演化之地。

在距今200万~100万年前的旧石器时代早期,长江流域就是巫山人、建始人、元谋人、郧县人、和县人繁衍、生息和演化的一方胜地。其中,距今170万年前的元谋人还懂得使用和保存火种,这应该是长江流域第一批懂得用火的人,也是目前已知世界上第一批用火的人。此外,远古人类还在长江流域创造了贵州黔西观音洞文化和湖北大冶石龙头文化。

在旧石器时代中期,湖北长阳、安徽和县都有这一时期的古人类遗存发现。

在距今5万~1万年的旧石器时代晚期,长江流域古人类文化遗址的分布已相当普遍,长江上中下游各省市都发现古人类的足迹。从遗址所处的地理位置看,既有山区洞穴,又有丘陵岗地,还有平原湖区。这表明,古人类已由山地走向平原,人类活动的范围大大扩展。

流淌在天地间的长江泽被万里,生生不息的江水年复一年地为人类生存发展带来了各种便利。在这里,长江先民们拿起粗糙实用的石器工具,奋力拉开了中华文明演进的第一道大幕;举起熊熊燃烧的自制火把,点亮了中华文明璀璨的第一缕曙光。

文明之源

水是生命之源。

自然而然,作为水之载体的河流,就成了人类文明的血脉。

自古以来,人类逐水而居、依水而兴。纵观人类文明史,无论是中华文明,还是古埃及文明、古巴比伦文明、古印度文明等,无一不是在大江大河流域内孕育诞生,无一不是得益于水的滋养而发展壮大。长江与黄河、尼罗河、幼发拉底河与底格里斯河、印度河与恒河……这些大江大河在铸就民族性格和决定国家兴衰变迁中发挥着重要作用,成为各民族繁衍生息的摇篮和行吟浅唱的圣地。正所谓“水流到哪里,历史的刻石就标注在哪里”,因此它们才以“母亲河”而著称。

应该是上天的恩赐,在这些“母亲河”中,长江的自然地理条件最为优越。长江源头高耸的雪峰冰川和上游的横断山脉,牢牢挡住了来自太平洋的暖湿季风,将其“封印”在长江流域里内循环,因而产生了充沛的降雨和地表水,加上充足的光照和积热,形成地球上少有的亚热带降雨丰富地段。充沛的淡水与丰富的热能,使长江流域非常有利于农业生产和人类生活,有利于文明产生和发展。

事实上,经过旧石器时代200万年漫长岁月的进化,到了距今约1万年前,勤劳聪慧的长江流域的先民们已经开始在雨量充沛、气候温暖的长江两岸渔猎捕捞、栽种水稻、饲养禽畜.纺织丝麻,过上了自给自足的定居生活,拥有了不断壮大的聚落(人类各种形式的聚居地的总称),组建邦国,一部分人从农业生产中分离出来,烧制陶器、冶炼青铜、雕琢玉石、主持祭祀……为了抵御自然灾害和保卫劳动成果,建造了巨大的水坝长堤,修筑了结实的城池宫殿。

城市的出现是人类社会进入文明时代的标志之一。距今约5000年前的新石器时代晚期,随着长江先民们聚居和生活场所面积的扩大及建筑技术的提高,长江中下游进入城市文明的崭新阶段,出现了数十座或大或小的城池,石家河古城、良渚古城是其中重要的代表。

石家河古城遗址位于湖北天门市石家河镇境内,1954年兴修水利工程勘探时发现,1987年开始发掘,是长江中游新石器时代规模最大、保存最为完整、等级最高的都邑性城池。这座南北、东西各有1000多米、呈不规则长方形的古城,面积竟然高达120万平方米,以新石器时代至青铜时代聚落人口来换算,城内可居住3万~5万人口,是我国目前发现的同时代古城中面积最大的,1000多年后的商王朝第一个都城西亳,面积也不过才190万平方米。古城防卫体系由城墙、城壕和外围台岗共同构成,现存城垣西边的壕沟宽达60~80米,可以想象当时的城高池深,有着良好的防御能力。修筑如此规模的古城,在当时绝对是庞大的工程,可见当时社会已具备很强的组织动员能力。

石家河古城内部,有明显的功能分区,包括大型祭祀场所、专业制陶作坊、玉石器加工场所等。出土的磨光黑陶与蛋壳彩陶,制作精美,表明陶器生产呈规模化、专业化趋势;玉器更是技法精湛,普遍采用的圆雕、透雕、减地阳刻、浅浮雕线刻等工艺,代表了史前我国乃至东亚地区玉器加工工艺的最高水平;发现的铜器残片和铜绿石,是我国早期金属冶炼遗存之一。

相邻石家河古城的地区,同时还发现6座古城,有面积超过20万平方米的湖北石首市走马岭古城、湖北荆门市马家垸古城,还有一些5万~8万平方米的小城,这些城池周围又分布着大大小小的聚落,其稠密程度堪比今天江汉平原上星罗棋布的城镇和村庄。

远古先民们筑城时的号子声、手工作业时的敲打声、耕种时的吆喝声……虽然已随时光消散,但他们创建的文明遗迹,深埋地下数千年后,再次出现依然惊艳了世人。根据考古发掘的实证,学者们判断,石家河文化是距今5000年至4000年千余年间长江中游地区社会和文化发展的最高文明代表,当时的江汉一洞庭平原,以石家河古城为中心,逐渐形成了超级城市一大中型城市一小型城市一普通聚落四级聚落等级体系。其中城市是贵族和祭司等神职人员的居住区,也是各类手工作坊、貿易市场、集会广场的所在地,平民因农业生产等原因则居住于城市周围的小聚落,当洪水等自然灾害或战争来袭时,城市也摇身一变成为平民的保护区。这说明当时的社会已是一个城乡有别、阶层不同、分工各异的金字塔结构的文明国家形态。

石家河文化的影响范围很大,以两湖平原为中心,东起大别山南麓,西至三峡地区,北达南阳盆地,南抵洞庭湖沿岸,以其鲜明的自身特征,兼容外向的文化品性,在区域间互动中扮演了重要角色;大约在距今4300年达到鼎盛,曾一度强势外扩;与周边文化特别是中原文化频繁互动、交流互鉴,将稻作农业、磨光黑陶、城池营建等技术传至黄河两岸,对中华文明产生了深远影响,成为中华文明起源的重要区域。

石家河古城是长江中游地区史前文明中心,良渚古城则是长江下游地区史前文明中心。

良渚古城遗址位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇内,虽然著名考古学家施昕更先生1936年就发现了良渚文化遗址,但良渚古城直到70年后才被发现。2006年6月,为保护良渚文化遗址,要将保护区内农民外迁安置,在为他们选址新建住宅的过程中,为妥善起见,良渚文化遗址工作站的考古队依例对建屋点地下及周边地区进行勘探。

这次勘探有了意想不到的收获:在一片稻田下,考古队发现了一条南北走向的古河道,内有许多良渚晚期的陶器碎片。随着发掘工作深入展开,城墙出现了,内外壕沟出现了,祭坛出现了,宫殿出现了,外围水利工程出现了……一座始建于5300年前的古城呈现在世人面前。浙江省文物考古研究所发布的《杭州市余杭区良渚古城遗址2006~2007年的发掘》一文显示:良渚古城的范围南北长约1800~1900米、东西宽约1500~1700米,总面积约290余万平方米。其布局大致呈正南北方向,从保存较好的东南角看应为圆角长方形。城墙底部普遍铺垫石块作为基础,其上再用较纯净的黄色黏土堆筑而成,底部宽度多在40~60米。

良渚古城是在长江下游第一次发现这一时期的城市,也是同时代面积最大的古城,比400个现代足球场还要大,其宏大的建筑规模与精良的营造技术,反映出当时的先民已经有了很强的社会管理和组织动员能力。良渚古城拥有我国最早的三重城市格局,最外面是面积约800万平方米的外郭,向内是由城墙包围出的近300万平方米的内城,再往中间才是约30万平方米的宫殿区。宫殿区所在的莫角山,是一处由人工堆筑而起的高地,其顶部又堆筑起3个近“品”字形排列的台基,堆筑高度由内而外逐次降低,显示出明显的等级差异,加上宫殿、城墙、外郭三重同心的布局,国家形态的都城气象,在这里已经崭露头角。可以说,这也是我国古代都城的宫城、王城、外郭三重结构之滥觞。

良渚古城是在一片浅水沼泽上拔地而起的,其兴旺与丰富的水系不无关系。粮食种植需要水灌溉,手工业的技术交流和产品运输也需要水道参与交通。为此,除了本身的河道之外,人们还在原本的水系基础上开挖了不少人工河道。古城外郭以内的河道,大多数都不是天然水道。而这些人工河道的长度,叠加起来已经达到3万多米。古城中的百姓都是夹河而居,他们在沼泽上堆起高地,石头堆砌起河岸,用竹篱笆、竹编精心编织成优美的护岸。这种生活模式,如今仍然能在绍兴、乌镇、周庄找到踪迹。良渚古城,可谓江南水乡的源头。

水系发达也会带来洪水灾害。良渚古城西北部分布着由11条水坝和长堤组成的宏大而完整的外围水利工程,其控制范围达100平方千米。这是我国迄今为止所发现的最早的大型水利工程体系,更是世界上最早、规模最大的防洪水坝系统,比“大禹治水”还要早1000年。中华民族的治水史,也从4000年前“大禹治水”提前到了5000年前的“良渚文化”。

2019年7月,“良渚古城遗址”被列入世界遗产名录,标志着中华民族5000年文明史的实证,被联合国教科文组织和国际主流学术界广泛认可。世界遗产委员会认为:良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑,并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态,印证了长江流域对中国文明起源的杰出贡献,符合世界遗产真实性和完整性要求。

岁月无声流逝,5000多年前生活在石家河、良渚等地的先民们,容颜躯体早已湮没于历史尘埃中,但他们亲手缔造的一个个长江流域史前文明高峰,一直闪耀着绚丽的光辉,永远镌刻在中华文明的起源处。

青铜往事

1954年,百年不遇的特大洪水席卷长江流域,中游重镇武汉被洪水围困近百天,人们在武汉北郊盘龙湖畔一个叫王家嘴的地方取土筑堤抗洪时,发现了一座青铜文明时代的古老城池——盘龙城。

这座大水冲出的惊世古城,夯土遗下的城基累累叠叠。经过1974年以来的历次大规模考古发掘,盘龙城遗址宏阔的城池、豪华的宫殿、专业的手工作坊,以及精美的青铜器、玉器、陶器等出土文物,穿越3500年的光阴重现于世人面前。其中1989年10月发现的特大青铜圆鼎,高达85厘米,口径55厘米,重24.36千克,是迄今所见商代早期最大的铜圆鼎,其最薄之处壁厚仅为0.5厘米,铸造工艺在早商时期实属精湛。

盘龙城是长江流域发现的第一个大规模青铜文明遗址。此后,在长江上游成都平原又发现了被誉为“比秦代兵马俑更不同凡响的青铜文明”的三星堆遗址,在赣江和湘江流域也发现了吴城等青铜文明遗址。这说明,虽然新石器时代上游大溪、中游屈家岭一石家河、下游良渚等文化,因洪水、海侵或外敌入侵等目前尚无法确证的原因消失了,但长江流域并未沉沦:进入青铜时代,这片土地上的文明再次崛起并走向鼎盛。

青铜器是人类进入文明社会的标志之一。我国历史上的青铜文明时代,贯穿夏、商、周三代,直至秦汉。青铜时代,长江流域已显露繁荣,特别是巴蜀文化、荆楚文化、吴越文化这三朵大放异彩的文化之花,对长江文明乃至中华文明产生了巨大影响。其中楚国在春秋战国时期的崛起,更是长江文明史上的一座里程碑,楚文化在中华文明发展史上具有举足轻重的地位。

从“筚路蓝缕”到“问鼎中原”,这两个因楚国而产生的成语,就是楚国跌宕起伏、波澜壮阔的立国、发展、崛起过程的见证。

商末周初,来自长江流域的楚部落在首领鬻熊的率领下,追随周武王伐纣。但西周初期分封诸侯时,周武王并没有对楚人首领进行分封。直至周成王親政后,才赐给鬻熊的四世孙熊绎一个封地不超过50里的子爵爵位,于丹阳(位于汉江支流丹江下游,在今河南省淅川县境内)建立楚国政权。楚国立国之艰辛,在《左传·昭公二十年》中有明确记载:“昔我先王熊绎,辟在荆山。筚路蓝缕,以处草莽:跋涉山林,以事天子。”筚路是荆条编成的柴车,蓝缕是破旧的衣服。也就是说,作为一国之君的熊绎穿着破烂的衣裳,拉着用荆竹编成的柴车,带领族人开垦荒山、辛勤耕作,还要在崎岖的山路中往返跋涉,为周天子效力办事。

富有进取精神的楚人,在胸怀“王不加位,我自尊耳”抱负的国君带领下,继承先祖筚路蓝缕精神,于春秋战国的大争之世里,奋力开拓,参与群雄逐鹿,走上扩张之路,南下吞并江汉、湖湘,西出进击云贵、巴蜀,东扩占据吴越之地,从原本的蛮夷小邦一跃成为雄跨江、汉、淮三江之地的泱泱大国,两度饮马黄河,强势问鼎中原,跻身“春秋五霸”“战国七雄”之列。鼎盛时期的楚国疆域包括今湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江6省全部,以及陕西、河南、山东、广东、广西、四川、重庆、贵州、云南等省(区、市)的部分区域,几乎囊括大半个中国,是当时地域最广阔、实力最雄厚的诸侯国,有“地方五千里,带甲百万,车千乘,骑万匹,粟支十年”之煊赫声势。这也为后来秦汉建立大一统国家奠定了基础,为多元一体的中华文明历史进程作出了重大贡献。

楚国的崛起,除了融入楚人血液的筚路蓝缕精神之外,当然更得益于滚滚长江的滋养。

人类的生产与发展,离不开经济活动,而人类的经济活动,一直与河流密切相关。在农耕社会,长江流域纵横交错的水系,为农作物栽培种植提供了充足的灌溉水源,为商贸往来和文化交流提供了便捷的水运交通。雄踞长江南北的楚国,既拥有丰富的矿藏物产,又具备发达的运输水网,还有层出不穷的能工巧匠,焉能不兴?

比如铜器的生产,楚国有包括当时天下最大的铜矿——铜绿山(位于今湖北大冶市)在内的十几座铜矿,背靠优质资源,从采掘、冶炼到锻造、焊接各个环节,在春秋中晚期便已全面超越吴越,也超越了中原,居列国之首。著名的曾侯乙墓中出土了4640余件青铜礼器、乐器、兵器、车马器,重达10吨之巨,消耗的铜、金、錫、铅等金属约12吨。这些青铜器物造型之复杂,纹饰装潢之精美,世所罕见。通过现代科学鉴定,在其制作工艺上,综合使用了浑铸、分铸、锡焊、铜焊、雕刻、镶嵌、铆接及熔模铸造技术。这当中最令世界惊艳的,并不是编钟,而是一件青铜尊盘,尊与盘的口沿均饰以蟠虺透空花纹,玲珑剔透、层次分明。令人吃惊的是,该尊盘为失蜡法铸造,它是我国目前发现的最早采用失蜡法铸造的青铜铸件,铸造工艺达到先秦青铜器制作技术的最高峰,反映了中国古代科技的杰出成就。

“楚地千里,饮马黄河,问鼎中原”的霸业,也将原本只是边缘文化的楚文化推向辉煌和极致,发展成为中华主流文化之一。在楚国长达800余年的发展历史长河里,楚人创造了绚烂多彩的荆楚地域文化,不仅青铜冶炼和铸造水平居于领先地位,而且丝织刺绣技术也后来居上,还有木竹漆器流光溢彩、老庄哲学独树一帜、屈子文学独领风骚、编钟音律动人心弦、荆楚成语鲜明生动……楚文化不仅与中原文化比肩而立、竞趋争先,而且很多方面可与同处于鼎盛时期的古希腊文化媲美。其实,当时楚国的青铜冶炼和锻造工艺及漆器制作,都早于希腊而处于世界领先地位。楚人的土木技术也达到了当时世界建筑艺术的最高水平,其他如数学、天文、历法、医学等,也都走在当时世界的前列。

灵动奔放的长江,赋予楚人浪漫的气质和张扬的想象力。以楚文化为代表的长江文明,在与黄河文明同台争辉中,互相影响,逐渐融合,促进中华文明进一步发展。

一江共饮

唐天宝十四年(755年)年末,一场蓄谋已久的叛乱直指长安。听闻安禄山、史思明指挥叛军“渔阳鼙鼓动地来”,唐玄宗李隆基“惊破霓裳习习衣曲”,仓皇南逃至四川。

在这场被称为“安史之乱”的事件中,大唐盛世迅速中道衰落。随后绵延百年的内乱外患,让黄河流域一次次沦为战场,“人烟断绝,千里萧条”。为逃离战火,中原的豪门望族和平民百姓大举南迁至长江流域寻求庇护。被裹挟在人群中的李白目睹了这纷乱年代中百姓迁徙的惨状,不禁忧伤长叹:“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉。”

唐代安史之乱引发持续一个世纪的动荡中,约有250万中原人口向长江流域迁徙,形成我国第二次人口南迁的浪潮。而第一次,就是李白诗中“永嘉”所指代的西晋“永嘉之乱”。

政治腐败导致的“八王之乱”,使西晋朝廷权威尽丧,匈奴贵族刘渊趁机建立分裂政权“汉”,打开了“五胡乱华”的魔盒。西晋永嘉五年(311年),匈奴武装攻破西晋首都洛阳,俘虏晋怀帝司马炽,在中原地区大肆杀戮,史称“永嘉之乱”,西晋政权随之灭亡。草原游牧骑兵入侵中原引起中原人巨大恐慌,一支由宗室门阀和衣冠土族为首的逃亡大军浩浩荡荡向南奔去,《晋书·王导传》称“中州士女避乱江左者十之六七”。此次大规模南迁一直持续至南北朝时期,共有近百万人口到江南定居,当时流传的歌谣“永嘉世,九州空。余吴土,盛且丰”,反映了人们对江南的向往与认同。

历史总是惊人的相似!北宋靖康二年(1127年),金国攻破北宋首都东京汴梁(今河南开封市),掳走包括徽宗、钦宗父子二帝在内的几乎整个皇族,以及朝臣、后宫、匠人3000余人,北宋政权灭亡,史称“靖康之变”。宋徽宗第九子康王赵构称帝后迁都临安(今浙江杭州市),开启南宋政权,大批皇族、军队、官僚、士大夫及百姓也成规模地南迁至江南地区,形成了我国由北往南的第三次移民潮。《宋史·食货志》称“高宗南渡,民之从者如归市”,前后有150万至200万中原人民随着迁徙到南方,临安因此很快就发展为一个百万人口的大城市。

从西晋的“永嘉之乱”,到唐代的“安史之乱”,再到北宋的“靖康之变”,历史在一次又一次重演——每当中原地区遭受刀兵战祸、生灵涂炭之际,长江都会张开强健宽厚的臂膀,将南下避乱的人们揽入博大温暖的怀抱。

其实,长江自古就有接纳与包容的传统。春秋战国时期,楚国在扩张过程中兼并了那么多中小国家后.其民族政策也是比较开明的。当时,中原诸国的民族政策是“兼人之国,堕其城郭,焚其钟鼓,布其资财,散其子女,裂其土地”,可谓相当残忍。楚国的政策却是“兼人之国,修其四廓,处其廊庙,听其钟鼓,利其资财,妻其子女”。

这种开放的胸襟、开明的气度,进一步促进了南北经济文化的交流和融合。一旦中原大地受到游牧铁骑的冲击,长江流域不仅是南渡人们的缓冲后方,更重要的是为他们提供了休养生息的物质基础,让他们在这相对安稳的庇护之地扎下根来,生儿育女,开枝散叶,开创新生活。

“我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。”这是北宋词人李之仪在家人相继离世、自己又遭贬谪的人生至暗时刻,写给身边不离不弃的红颜知己杨姝的爱情词章。虽然作者当年表达的是真挚爱情,但今天用来描述长江流域广大人民的生活,也挺恰当。

2023年1月公布的第11次全国人口普查结果显示,我国总人口约为14.1亿,其中有5亿多人民生活在长江流域,也就是说,我国有超过1/3的人在“共饮长江水”。

共饮一江水的人们,天然与水亲近,自然洋溢着人与大江共生共存的富足感与幸福感。浩荡江水塑造了江边人豁达疏朗的性情,在大江上下,一年四季都能看见有人在江边戏水、观水,在江中游泳,其中的欢乐只有江边人才能体会,这份幸福快乐是生生不息的长江之恩赐。

正如《长江之歌》所唱的那样:“我们赞美长江,你是无穷的源泉;我们依恋长江,你有母亲的情怀。”