“燕王喜殳”铭文补释及相关自名问题研究

杨烁

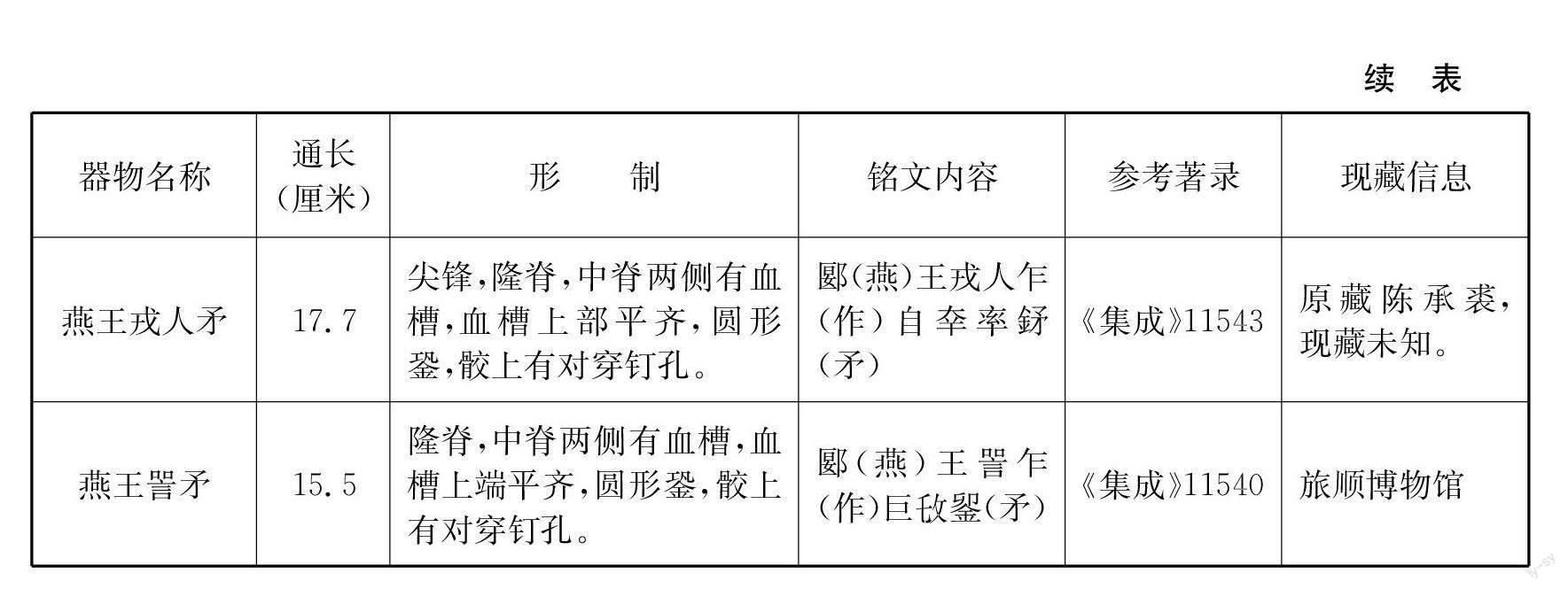

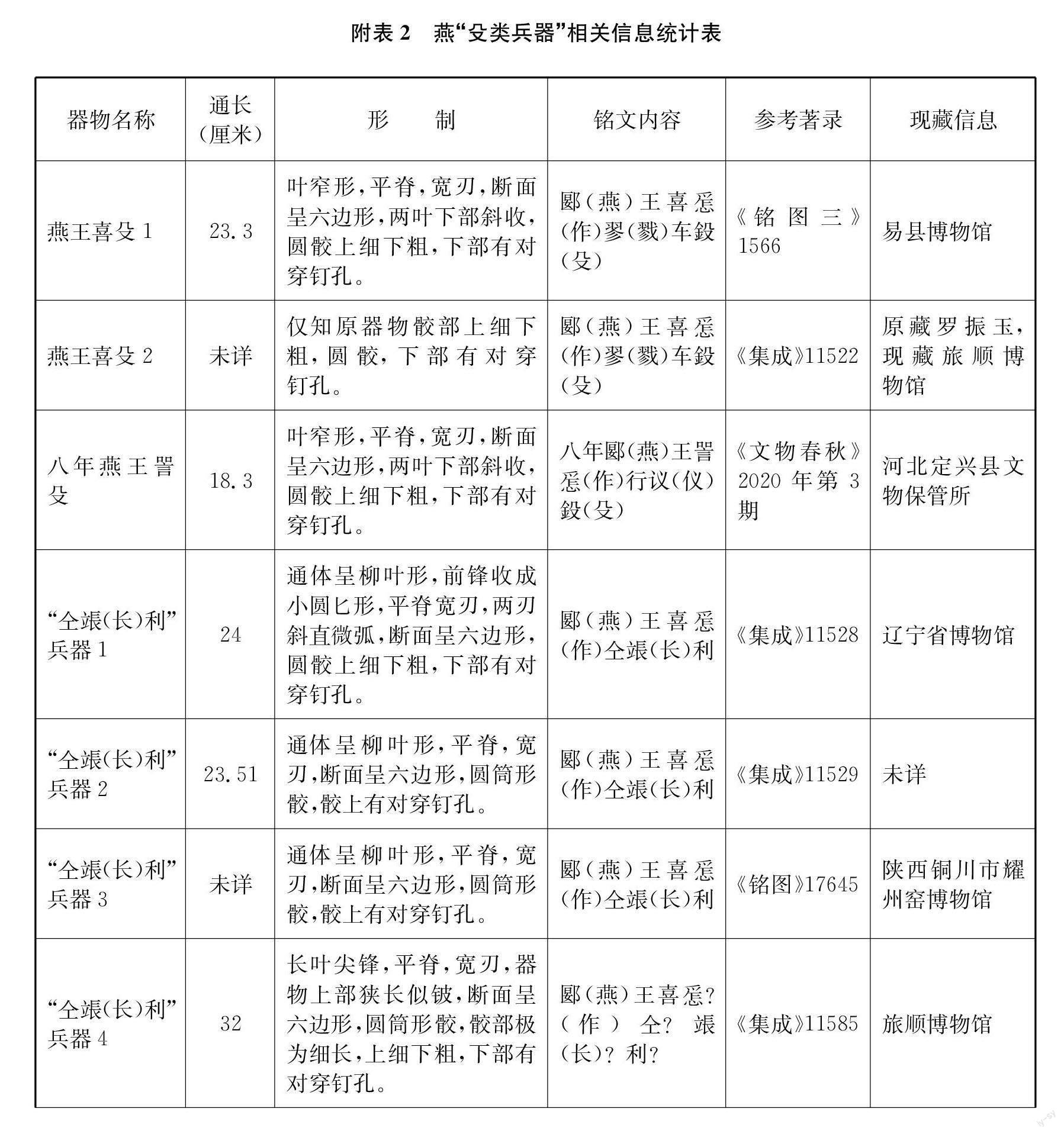

摘 要: 本文对《商周青铜器铭文暨图像集成三编》第四卷1566号与《殷周金文集成》11522号所著录的两件燕王喜时期同铭兵器内容进行了补释,将《殷周金文集成》11522号原释为“廪”的字改释为“车”,将两器铭文中原缺释的字补释为“翏”。最后,结合战国晚期相关兵器的形制,对燕国“殳类兵器”进行了探讨与研究。

关键词: 燕王喜殳 翏 类别 燕殳类兵器

吴镇烽先生编著的《商周青铜器铭文暨图像集成三编》(下文简称“《铭图三》”)第四卷1566号著录一枚燕王喜时期带铭兵器

吴镇烽: 《商周青铜器铭文暨图像集成三编》,上海: 上海古籍出版社,2020年,第四卷,第210页。(图1)。

此器出土于河北省易县燕下都遗址高陌村田野,原藏河北省易县燕下都文物保管所,现已移交易县博物馆作为常设展品展出。《铭图三》将其定名为“燕王喜矛”,对其尺寸与形制的介绍为:“通高23.3厘米,叶窄形,脊棱突起,断面呈六边形,两叶下部斜收,脊旁有两道血槽,圆骹上细下粗,下部有对穿钉孔。”骹部铸铭文七字,吴镇烽先生释文为“郾(燕)王喜GF8A6(作)车鈠”。这件器物拓本原著录于《燕下都新出土文物集拓》梁章凯编辑,文雅堂制作: 《燕下都新出土文物集拓(原器拓本)》,北京: 艺友斋出版,1998年。(下文简称“《燕集拓》”)原器拓本“兵器类”第三号(图2)。从原物图片及拓本来看,此器应为刺兵,宽刃,平脊,且脊旁并无两道血槽。

《殷周金文集成》(下文简称“《集成》”)11522、《商周青铜器铭文暨图像集成》(下文简称“《铭图》”)17646著录一枚旅顺博物馆所藏燕王喜时期带铭兵器(图3)。

此器目前只见骹部拓本,未知原器具体大小及形制纹饰。《集成》《铭图》将其铭文释为“郾(燕)王喜GF8A7(授)廪”。后吴镇烽先生“商周金文通鉴”系统已依从董珊、陈剑先生释“GF8A6(作)”的观点董珊、陈剑: 《郾王职壶铭文研究》,《北京大学中国古文献研究中心集刊》第3辑,北京: 北京大学出版社,2002年,第29—54页。将《铭图》原释文中的“GF8A7(授)”字改释为“GF8A6(作)”,正确可从。通过对比可知,此器铭文内容及文字字形与上举《铭图三》1566所录器物铭文完全相同,推知形制也应相同。铭文中旧释为“廪”的“”字应改释为“车”,原缺释的“”字当释为“鈠”。“鈠”字见于字书,《玉篇》:“鈠,器也。”《广韵》:“鈠,小矛也。”从《铭图三》1566所录器物大小来看,其在燕国刺兵类兵器中算是大器。且“鈠”字出现时代较晚,结合战国时期燕国兵器自名用字多加义符“金”的情况,两器铭文中的“鈠”应为“殳”字异体,系兵器的自名用字。《铭图三》1566、《集成》11522所录两器铭文中“车”上一字字形分别作“”“”。此字诸书缺释,我们认为此字应释为“翏”。战国文字中“翏”及从“翏”之字习见:

翏: (包山193) (上博一·孔26) (《陶汇》3·787)

: (上博七·君甲9) (上博七·君乙8)

综上,两器铭文应改释为:“郾(燕)王喜GF8A6(作)翏车鈠(殳)。”

“翏车鈠(殳)”在战国题铭中系首见,下面我们对其含义略作分析。徐文龙先生曾撰文指出《铭图三》1567号所录“燕王戎人矛”铭文中原释为“萃釱”的“”应改释为“翏”,正确可从。徐先生又認为“翏”当读为“戮矛”,“戮”训为“杀”,“翏(戮)(矛)”即“杀矛”,即用来击杀之矛。徐文龙: 《战国题铭零释(五则)》,《中国文字研究》第35辑,上海: 华东师范大学出版社,2022年,第42—47页。徐在国师在《东周兵器铭文中几个词语的训释》一文中指出东周兵器铭文中兵器自名之前的“卯(茆)”“散”“?汏 ”“GF8A8”“锗”均应训为“杀”“击”“斫”之义。徐在国: 《东周兵器铭文中几个词语的训释》,《古汉语研究》2005年第1期,第65—67页。如此,两枚兵器铭文中的“翏”当读为“戮”,训为“杀”。同时,先秦戈类兵器题铭内容中习见“车戈”,即兵车配套用戈,“车殳”疑与其相类。“戮”与“车”均为兵器自名“鈠(殳)”的前缀修饰定语。“翏(戮)车鈠(殳)”即应用于燕国兵车的击杀之“鈠(殳)”。

从辞例位置与内容来看,除了上举一种可能性外,“翏车”也有可能是燕国的一种兵车名称。何琳仪先生曾对燕国兵器铭文中自名用字之前的各类兵车名进行总结与考证,可参看何琳仪: 《战国文字通论(订补)》,上海: 上海古籍出版社,2017年,第117—118页。若依此说,“翏车鈠(殳)”即“翏车之殳”,《铭图三》1567号“燕王戎人矛”铭文中的“翏”即“翏车之矛”,二者均为燕国兵车“翏车”的配套兵器。不过目前我们尚未在传世文献中发现“翏车”为兵车的证据,因此本文仍以前说为主。但无论是哪种情况,两件自名为“鈠(殳)”的兵器与燕国兵车有关是可以确定的。

韩智慧、杨艳成先生曾发表《定兴县文物保护管理所藏八年郾王GF8AF铜戈、铜矛》一文,文中公布了一件带铭“八年燕王GF8AF刺兵”(图4),两位先生将铭文径释为“八年郾王GF8AF造行议(仪)”,将器物定为矛。韩智慧、杨艳成: 《定兴县文物保护管理所藏八年郾王GF8AF铜戈、铜矛》,《文物春秋》2020年第3期,第91页。该器物铭文中有“行议”二字,学者多读为“行仪”,如此,该器物的使用或与燕王仪仗相关。前文已经指出燕国兵器铭文中旧释为“造”的字当改释为“作”,末字原文缺释且未公布图片,从辞例来看应属兵器自名。后杨艳成先生向我们提供了原器物图片,末字字形作“”,此字虽因磨损不甚清晰,但仍可看出左旁从“金”,右旁上部圈状笔画明显。“”与《铭图三》1566铭文中的“”字形结构相同,也应隶定为“鈠”,释为“殳”。两件不同时期的兵器除大小略有差异外(两器通长相差5厘米),自名与形制完全相同,显然应归为同一类器物。

两件器物自名为“鈠(殳)”,这在燕国兵器乃至战国兵器自名中都极为少见。吴镇烽先生将器物定为“矛”,可能是根据器物为刺兵形制而笼统地归入“矛类兵器”,也可能是认为这类器物的自名与实物存在差异,属于器物自名混用或代称情况。我们知道,两周时期青铜器的器物自名有些时候确实较为混乱,陈剑先生在《青铜器自名代称、连称》一文中曾对这种现象进行详细分析,可参看。陈剑: 《青铜器自名代称、连称》,《中国文字研究》第1辑,南宁: 广西教育出版社,1999年,第335—370页。不过,需要指出的是,虽然战国时期燕国兵器自名复杂而繁多,但几乎不存在自名混乱或代称的现象。相反,各种兵器的自名用字细致而严格,即使在同一类别兵器中,随着形制的细微改变也会出现不同的专属自名。例如战国燕戈类兵器自名用字计有“戈”“锯”“鉘”“鍨”四种,徐战勇先生曾发表《关于燕式戈三种称谓的探讨——兼与〈燕下都〉作者商榷》一文,文中根据《燕下都》一书所著录的带铭燕戈,详细分析了燕国“锯”“鉘”“鍨”三种自名戈属兵器的形制区别,认为其区别主要在于戈内形制,“即胡上有一突刺,戈内上有刃者统称为锯;胡上有两个突刺,戈内末端呈斜线,下角有缺口,内上无刃者称鉘;胡上有两突刺,戈内末端呈圆弧形,下角有缺口,内上无刃者称鍨。这三种称谓只是对造型不同的戈的叫法”。徐战勇: 《关于燕式戈三种称谓的探讨——兼与〈燕下都〉作者商榷》,《文物春秋》2006年第2期,第31页。结合《集成》所录不同时期的带铭燕戈形制来看,其说总体是正确的。需要补充的是,自名为“锯”“鉘”的燕戈亦偶见胡上无突刺者,但数量极少,参看《集成》11226、11220。此外,燕国戈类兵器有明确自名为“戈”者,如《集成》11111及《铭图》17034、16692,形制多为直援,援上脊旁无血槽,胡上无突刺,戈内无刃,其样式大多朴素规整,应为燕国“戈”的基本造型。此外,学界过去常常将燕国扁茎铍类与矛类兵器自名用字看作一字,释作“釱”,后董珊先生将两类器物自名用字分置,将燕国铍类兵器自名用字释为“釱”,矛类兵器自名用字径释为“矛”。董珊: 《战国题铭与工官制度》,博士学位论文,北京大学,2002年,第86、95页。沈融先生也同意将二者自名分置,指出“战国晚期燕国青铜矛大多自名‘”,沈融: 《中国古兵器集成》,上海: 上海辞书出版社,2015年,第275页。又进一步指出“‘釱燕国特有的兵器名,实指铜铍”。沈融: 《中国古兵器集成》,第308页。我们认为将二者自名分置正确可从。从字形来看,燕国矛类兵器自名用字所从往往作“”(燕王职矛《集成》11525)、“”(燕王职矛《集成》11518)等形,为矛之象形,而扁茎铍类兵器自名用字往往从“”(燕王喜铍《集成》11614)、“”(燕王喜铍《集成》11617),两类字形区别明显。此外,从具体形制来看,燕国各时期习见的自名为“(矛)”的兵器形制多呈突脊,脊旁带有血槽,且器物总体长度大部分在15厘米左右,与上文自名为“鈠(殳)”者明显有别(参看图5,各器相关数据参看附表1)。

综上可知,燕国兵器自名有着极为严格的规定,因此基本可以排除两件自名为“鈠(殳)”的戟刺形兵器属于“器物代称”现象。我们知道,“殳”在先秦时期曾为“五兵”之一,使用极为广泛。《说文》:“殳,以杸殊人也。《礼》:‘殳以积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,车旅贲以先驱。从又,几声,凡殳之属皆从殳。”《考工记·庐人》“击兵同强,举围欲细,细则校;刺兵同强,举围欲重,重欲傅人,傅人则密,是故侵之”,贾公彦疏:“以殳长丈二尺而无刃,可以击打人。”《释名·释兵》:“殳,殊也,长丈二尺而无刃。”从传世文献可知,“殳”是一种没有锋刃的杖形长兵,用于兵车。但从出土实物来看,“殳”这类兵器实物确极为少见,曾侯乙墓出土的“曾侯GF8A9殳”明确自名为“殳”,其形制呈三棱形矛状,其下连有一粗棘刺形铜箍,间隔35厘米处,又设有一细棘刺形铜箍。此类兼具刺杀与锤击功能的三棱狀“殳”在安徽、湖北、湖南等地的战国墓葬也有少量发现,这使我们得以首次了解“殳”这种兵器的实物形貌。自名为“鈠(殳)”的燕国兵器可用于兵车,正可与传世文献相合证。但是其在形制功用上显然已与传世文献所记之“殳”不同,同时其也与兼具刺杀与锤击功能的三棱状“殳”有所不同。纵观战国兵器,源流不同而命名相同的情况较为少见,但从前文所举燕戈类兵器自名情况可知,燕国许多兵器的自名自有来源,自成系统。因此,战国晚期燕国的“鈠(殳)”也可能自有其源流,具体问题应具体分析。

此外,我们还注意到燕王喜时期有一类铭文中包含“仝GF8AA(长)利”的刺兵可以与自名为“鈠(殳)”的燕刺兵相联系。目前铭文完整清晰者共发现三件,即《集成》11528(图6)、《集成》11529(图7)、《铭图》17645(图8),《集成》《铭图》整理者均将三器定为“矛”。董珊先生在其《战国题铭与工官制度》一文中认为《集成》11585(即图9,《集成》定为“铍”)一器的铭文和形制同于以上诸器。董珊: 《战国题铭与工官制度》,第96页。

吴镇烽先生针对此器也指出:“旧称矛,形制与同时期通行的矛不同,而与铍大小相若,故改称铍。”吴镇烽: 《商周青铜器铭文暨图像集成》,上海: 上海古籍出版社,2012年,第33卷,第184页。可见吴先生已对此类器物的归类定名有所思考。我们细审《集成》11585一器拓本后发现其铭文内容中清晰可辨者有“郾王喜”三字,不过除大小不同以外,其形制细节确与其他三器相同,董珊先生释文或有所据,故本文暂依董文将其归为“仝GF8AA(长)利”刺兵,以作参考。何琳仪先生曾就此类刺兵指出:“‘仝,同‘全,疑读‘辁或‘輲。《穆天子传》‘是曰壶輲注:‘輲,音“遄”,速也。与“遄”同。所谓‘仝GF8AA(长)利,大概就是矛的别称,意谓矛头长而锋利。”何琳仪: 《战国文字通论(订补)》,第119页。沈融先生也指出:“‘全长,从所处位置来看应该同配属对象相关,具体含义不可强求。最后一字为‘利,兵器名。此矛形制是‘郾王款青铜矛中比较特殊的一种,同时也是尺寸最大的一种,《殷周金文集成》著录的两件都属于燕王喜,铭文完全相同,当属燕国最晚的青铜矛形制之一。”沈融: 《中国古兵器集成》,第277页。董珊先生则指出铭文中包含“仝GF8AA(长)利”的燕国兵器较为特殊:“郾王喜时代还有以‘利来命名的三件铍类兵器: 铍二: 郾王喜乍仝长利(《集成》11528、11529)。铍: 郾王喜乍仝长利(《集成》11585)。以上三器形制相同,均有銎可以纳长柲,其器身截面都是六边形,这跟常见的燕国戟刺的截面形状不相同,因此属于铍类兵器。上举最后一件较前两件大很多。它们的自名‘利也是形容词用为器名,这跟燕王喜釱以‘釱(銛)用为器名的情况类同。”董珊: 《战国题铭与工官制度》,第96页。

此类器物铭文中“仝”字的释读尚难决断,本文暂作硬性隶定。结合燕国兵器自名用字习惯来看,我们认为将“GF8AA(长)利”看作对兵器整体特性的描述要优于看作器物专有自名。此外,最值得注意的是,几件“仝GF8AA(长)利”兵器与上举两件明确自名为“鈠(殳)”的燕刺兵除大小偶有差异以外,在形制细节上完全相同(见附表2),

由此我们怀疑铭文中包含“仝GF8AA(长)利”的特殊型刺兵很可能就是燕国的“鈠(殳)”。由于目前我们所能见到的两种燕国刺兵数量较少,且无法了解各自加柲后的形制全貌,因此我们暂且根据已见实物的形制数据将燕国“仝长利”刺兵与自名为“鈠”者归为一大类。当然,前文已经指出,燕国兵器自名与形制之间的联系是非常紧密的,即使是同一类兵器(如戈类兵器),局部细微的变化也会改变自名。因此也不能完全排除“仝长利”刺兵在使用细节或加装木柲以后,属于一种与燕国“鈠”相似兵器的通称。为了行文方便,也为了便于与其他器物区分,我们暂以二者中可以确定无疑的自名用字将其径命名为“殳类兵器”。其具体形制可总结为: 通体呈较窄的柳叶形,宽刃,平脊,脊旁无血槽,器身截面呈六边形,有细长銎,骹部细长,可用于兵车,器物长度大部分在24厘米左右,总体属于偏大型的一类刺兵(具体形制与相关数据参看附表2)。

董珊先生曾据“仝长利”刺兵形制有銎可以纳长柲,且其器身截面均为六边形,将其直接定为“铍”。从器身截面来看,燕国“殳类兵器”确与同时期自名为“釱”的扁茎型铍形制相似,二者的主要区别在于木柲的安装方式。从长度方面来说,四件兵器中《集成》11585(图9)一器如确为“仝长利”刺兵,其通长已达32厘米,虽与其他几器悬殊较大,但与自名为“釱”的扁茎型铍长度相当(参看图10,燕王喜铍一,通长32厘米;燕王喜铍二,通长31.5厘米。实测数据源自《燕集拓》“兵器类”四、五号原器拓本,原拓本目录部分误定两器为“剑”),这很可能也是董珊先生将“仝长利”刺兵归入“铍类兵器”的原因。

战国时期确曾出现过“有銎式铍”,因其有銎,所以很长一段时间内学界都将其误定为“矛”,如1955年湖南长沙市城南区左家公山(今属天心区)战国墓(M1478.1)出土的一件刺兵(《集成》11474),其大小形制为通长39.7厘米、叶长27.3厘米、柄长11.6厘米、銎径2.1~3.6厘米,状似匕首而较大,通身窄长,后有格,骹部扁圆,銎口平,无钮,有对穿钉孔。此器旧称“宜章矛”或“宜章剑”,吴镇烽先生對此指出:“此器形似匕首而较长,纵后有格,又有銎孔可装柄,此当为铍,称矛称剑均不妥。”吴镇烽: 《商周青铜器铭文暨图像集成》,第33卷,第5页。我们认为吴先生的观点可从。不过,就目前已有材料来看,战国时期有銎铍普遍流行于楚地,流行时间较短,沈融先生对此曾有专文介绍,可参看。沈融: 《有銎铜铍刍议》,《文物世界》2002年第3期,第61—62页。而同时期燕国及北方诸国普遍流行的则是扁茎型铍,且在同时期战国各国兵器中,燕国“殳类兵器”的形制比较独特,因此燕国的“殳类兵器”与曾流行于楚地的“有銎式铍”是否有着相同的来源且是否可以径归为一类仍有待研究。在没有更多的实物证据以前,我们认为将燕国的“殳类兵器”单独看作一类特殊型刺兵要更好。

由于目前燕“殳类兵器”出土数量极少,可资对比的材料还非常有限,因此尚不能完全确定其具体来源。此外,传世文献记载各类刺兵在木柲的形制和尺寸上是有所区别的,而现在所能见到的此类兵器木柲与附着物都已腐朽不存,暂无法从兵器总体形制或使用方法上进行更进一步的对比研究。相信今后随着考古实物材料的增多,相关问题能够得到进一步的研究与解决。

补记: 本文初稿曾请吉林大学许世和先生斧正,许先生告知在其正在写作的博士学位论文《战国有铭兵器的整理与研究》中也对战国时期燕国自名为“鈠”的刺兵的自名与形制关系进行了讨论,观点不乏与本文相同者。此外,许先生告知,《集成》11523所录“燕王喜矛”铭文中过去未释的自名用字“”也应隶释为“鈠”,其形制完全符合燕国“殳类兵器”的特征。我们认为其说可从,补记于此。

另,《有铭青铜兵器图录》一书“矛殳”部分11号著录的一件燕王喜时期刺兵,其形制、铭文与自名也比较特殊,值得关注。原书释铭文内容为“郾王喜造萃釱”。我们曾指出其铭文中的所谓“造”字作“”,当径改释为“作”。“作”下一字“”漫漶不清,不可释。再下一字“”当改释为“麋”。“麋”下一字字形图片作“”,为自名用字,从“金”,从字形来看,此字并非燕国“铍类兵器”专用自名“釱”。最近,《辽宁省博物馆藏金石文字集萃》一书第86页公布一件与其年代、铭文内容相同,形制相近的所谓“燕王喜剑”辽宁省博物馆编著,刘宁主编: 《辽宁省博物馆藏金石文字集萃》,北京: 文物出版社,2021年,第86页。。二者均为长型刺兵(前者通长20厘米,后者通长26.5厘米),凸脊,脊旁均有两道上尖下宽的兰叶状血槽,二者唯一不同处在其末端装卸部分,一为銎孔而另一件为短茎。据两器铭文,“麋”字上一字“”“”或为“卒”字,读为“萃”。两器铭文中的自名用字“”“”是同一个字,右旁疑从“GF8B0”,可隶定为“GF8B1”。“GF8B1”,具体释义待考,当是此类刺兵的专有自名。这也从侧面支持了本文的战国晚期燕国兵器形制与自名之间密切对应,且极为丰富与复杂的结论。我们认为导致这种现象的原因可能有二: 一是这些形制自名不同且极具地域特色的燕国兵器,自有其历史发展来源,部分兵器自名与形制可能早就存在,且不排除部分兵器为燕地所独创。二是战国晚期燕国一直处于风雨飘摇之中,所谓“穷则思变”。为了适应战争的需要,体型较大、杀伤力较强、杂糅不同兵器形制特点的一些新型兵器应运而生,这也直接导致了战国晚期燕国兵器自名用字的增多。

附记:小文初稿先后得到徐在国师、吴良宝先生、许世和先生、陈宣阳先生的指点与帮助,谨致谢忱!匿名审稿专家也提出了许多宝贵的意见与建议,在此一并致谢!

(责任编辑: 田颖、杨珂)