流域生态环境治理体系构建研究

——以南流江为例

姜代炜,谭太恒,陈婉莹,唐长增

(1. 广西壮族自治区自然资源信息中心,广西 南宁 530023)

生态环境监测是生态环境保护的基础,是生态文明建设的重要支撑[1]。近年来,随着位置服务[2-3]、边缘感知[4]、物联网[5-6]和云雾计算[7]等技术融合发展,生态环境监测正在向立体化、实时化、智能化方向发展[8-12],生态环境监测支撑能力明显加强。当前生产、生活污水排放飙升,河流污染已成为生态环境治理的一个重要问题。针对该问题,相关部门开展了长江、黄河、珠江等七大流域的生态环境监测工作,组建了覆盖面广的稀疏水质站点监测体系[1],建立了综合性较强的流域生态环境管理平台[13-17],在水环境、水生态和水资源“三水共治”方面取得了较好的工作成效[18]。由于流域具有空间跨度大、监测时间持续长、污染来源复杂等特性,流域生态环境总体监测服务供给不足、支撑水平有待提高的局面没有改变[19],在精准监控、科学预警与协同治理等方面还有进一步完善的空间。本文以广西南流江为例,开展流域生态环境治理体系建设,从时空信息角度构建流域生态环境监测、模拟、预警和治理的全链条技术栈,为流域生态环境监管赋能,提供可借鉴的中小流域生态环境治理经验。

1 流域生态环境治理体系建设

流域治理是区域统筹、部门合作、协同推进生态环境治理的重要场所,现代流域治理逐渐从单一要素向全要素、全过程、全流域协同治理模式转变。运用系统论思想,以水环境改善和水生态修复为目标,构建水污染整治、水资源利用和水生态保护有机结合的流域治理体系;以信息协同为纽带,理顺流域上下游与执法主体的衔接关系,推动流域治理由“九龙治水”向“系统治水”升维,形成“三水统筹”治理格局。

1)建立“天—空—地—人—网”流域立体监测技术手段。利用遥感、物联网、位置服务等技术手段进行全流域要素监测,获取水色、水温、pH 值、总磷、总氮、蓝绿藻等水环境、水生态参量信息。

2)建立水生态健康和水环境总量控制评价指标。评估流域水生态承载力,确立水环境质量基准指标,明晰污染削减与水环境总量控制的关系。

3)建立水循环时空模拟和水环境风险预警系统。空间识别重点风险源,对水环境进行时空模拟和风险预警,为日常监管、依法查处水污染提供支持。

4)建立流域点面污染源防治和水生态修复耦合的多元治理模式。划分流域生态功能区,优化生产生活空间布局,重点开展流域工业污染控制、农业面源治理和生物技术工程,系统性修复水生态。

2 总体思路

南流江流经玉林、钦州、北海3 市6 县,是广西南部独流入海河流中流程最长、流域面积最广、水量最丰富的河流[20],需要综合考虑治理主体、治理对象、治理工具与治理过程之间的有机联系,以时空信息流贯通立体监测、精细管理、预报预警和协同治理全过程,形成流域生态环境治理闭环,南流江流域生态环境信息化治理思路为:

1)扩充现有监测装备,立体监测流域生态环境,集成基础地理信息、水文水质、污染源等数据,构建流域时空信息数据库,重建流域三维实景,提供多维度时空信息服务,解决“数出多门”“标准不一”“难以共享”等问题,实现流域信息的统一存储、统一管理、统一应用和统一展示。

2)结合多源时空信息,通过流域水污染总量控制指标对污染源、水环境容量和水环境风险等进行时空分析,构建多模态水质时空演化模型,计算水环境的纳污承载力,以GIS 可视化手段提供点面源污染分析、水质预报预警和环境治理决策等服务。

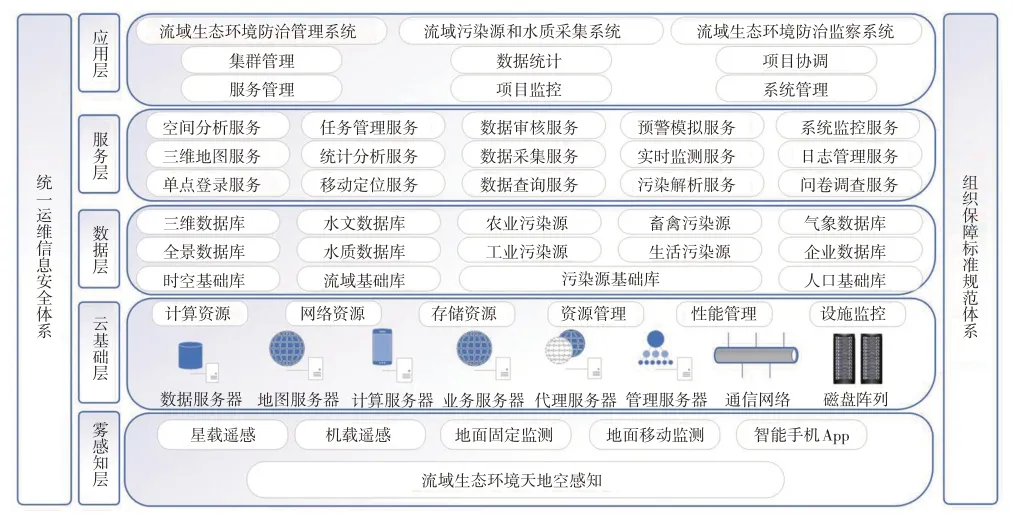

3)开发边缘端应用系统,为管理者提供流域环境直观展现、水环境质量精准预测、生态环境科学决策的管理系统,为调查者提供污染源精确发现、环境污染事件查处的监察系统,协同开展流域生态环境治理工作,构建全流域生态环境治理体系。南流江生态环境治理系统总体架构见图1。

图1 南流江生态环境治理系统总体架构

3 关键技术

3.1 多层次立体监测

扩充现有装备,合理布设流域防污设施,构建立体监测体系,多层次采集流域治理对象信息,整体掌握流域水资源分布、污染源情况等。

1)建立星载遥感、机载遥感、地面自动监测站和和移动监测设备等多层次立体监测体系,大范围获取国产高分辨率遥感影像,中范围获取无人机航空影像,小范围获取水文、水质和污染源数据,兼顾周期性、应急性和实时性监测,通过有线或无线网络数据传输,将流域治理对象纳入到整体监测视野中(表1)。

表1 南流江生态环境监测方式

2)使用空间分析方法合理布设自动监测站、污水处理厂和垃圾处理站等防污设施,划定流域畜禽限养区、农药化肥严管区,在密集养殖区建立粪污集中处理中心,提供高精度、定量化的产品服务。

3)规范数据采集、加工和建库流程,构建流域时空数据库,实现多源时空数据的有效整编。其中,App 采集端重点调查工业废水、生活污水和畜禽养殖等信息,质量合格后传入污染源数据库中。

3.2 多维度流域对象精细管理

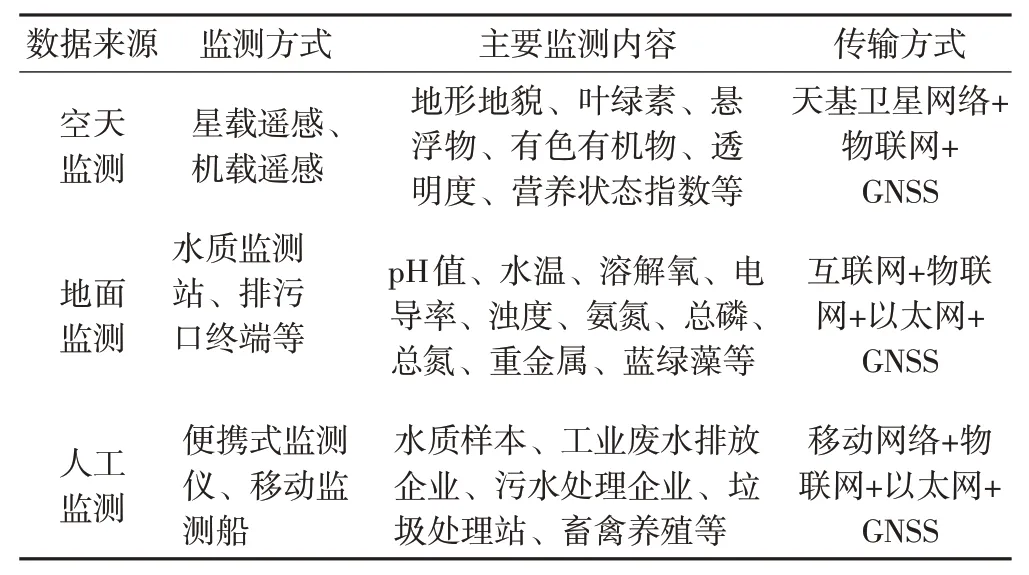

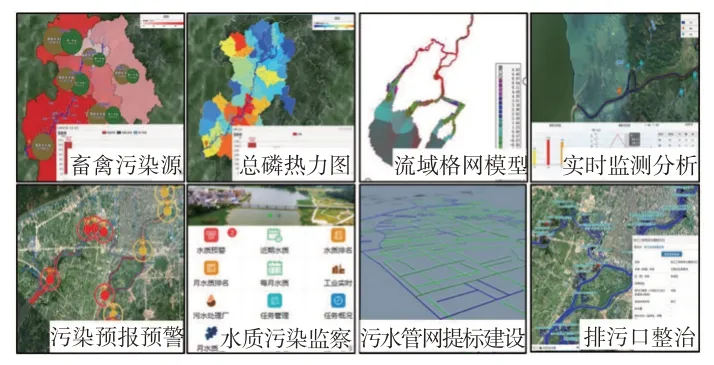

集成基础地理信息、水文水质和污染源等数据,阐释多类型时空数据的语义关联和时空尺度约束关系[21],为流域生态环境精确画像(图2)。

图2 南流江多维度精细管理

1)利用基础地理信息构建地形级、对象级流域管理单元;基于空间数据组织,解决数据规模过大引起的图形冲突、属性不一致和版本迭代等问题;基于空间数据索引,以流数据的方式进行网络传输,采用多级网格模型重建南流江三维实景。

2)顾及自动监测站的空间表达需要,对物联网设备进行识别和认证,通过控制层、传输层汇聚至三维实景,“一张图”展示联网监测终端,实现对物联网终端的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

3)针对重点目标、重大污染源,开展全景影像、倾斜摄影测量工作,以二三维一体化方式展示重要河段、防污设施和畜禽养殖等信息,提供点面源污染分析、水质预报预警和环境治理决策等服务。

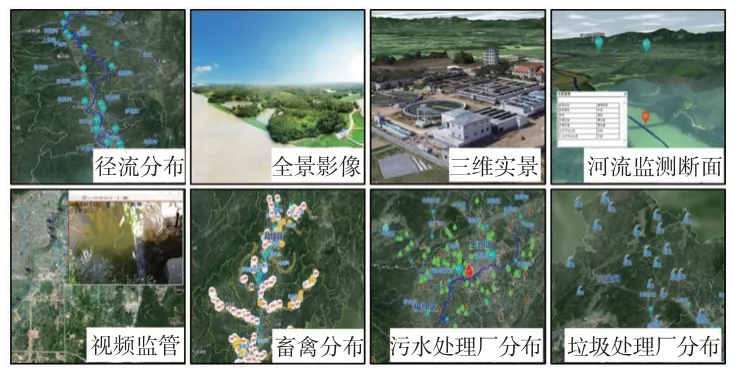

3.3 多模态水质时空模拟与预警

为描述水体中污染物随时间、空间的运动变化规律,国内外学者利用河流水文、流体动力学等理论进行了大量水质模型研究工作[22](表2),并应用于水质模拟评价、预报预警等领域,随着实时监测数据的丰富、空间并行计算能力的增强,以Delft3D、SWAT为代表的空间插值方法弥补了传统水质模型的缺陷[23-26],较大程度地提升了污染物组分的时空计算精度。

表2 常用水质模型

1)根据《第一次全国污染源普查工作手册》的相关标准,换算工业废水、生活污水、畜禽养殖和农业面源等污染系数,建立南流江水污染总量控制指标体系。

2)结合地形因子、水文因子、气候因子和实时监测数据等,采用空间插值构建多模态水质时空演化模型,核算水环境容量和纳污承载力,以时空演化的视角模拟流域污染物的空间分布、历史过程和演变趋势等,识别优先管控的河段和污染因子,进行水质污染溯源分析,为监管者制定环境风险评估、治理决策和污染事故处突方案,提供水环境预警与决策支持服务。

3)建立污染实时发现、信息上传下达、任务快速执行和治理全程监督的协同工作机制,当系统触发水污染预警时,能及时地将相关信息传递给执法人员,执法人员依法查处环境污染事件。南流江水污染精准治理应用见图3。

图3 南流江水污染精准治理

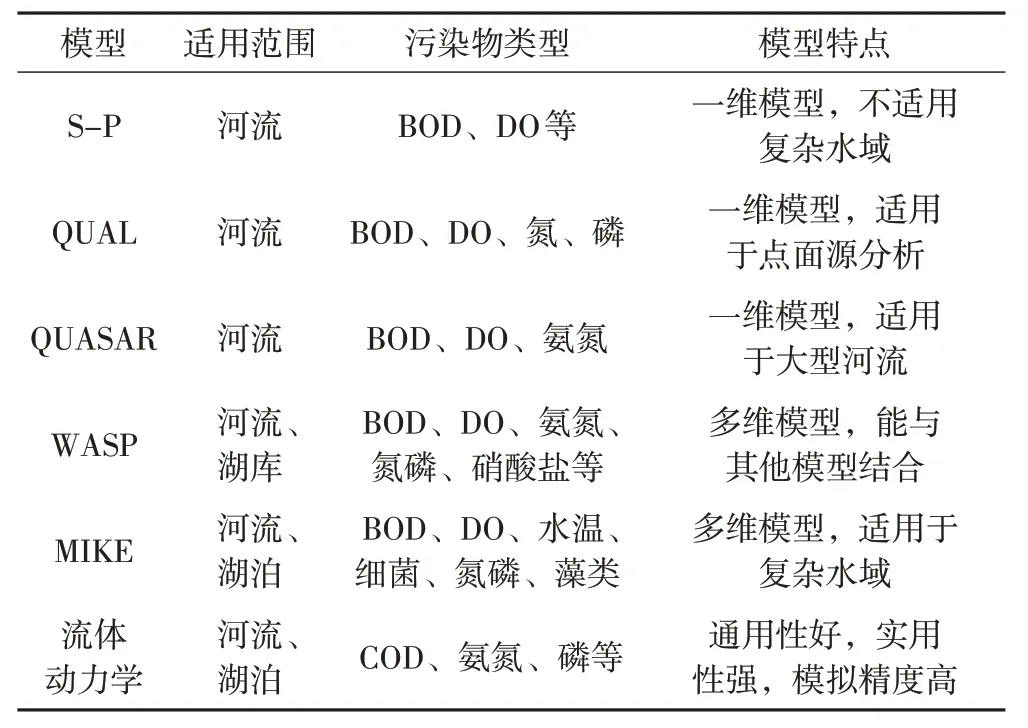

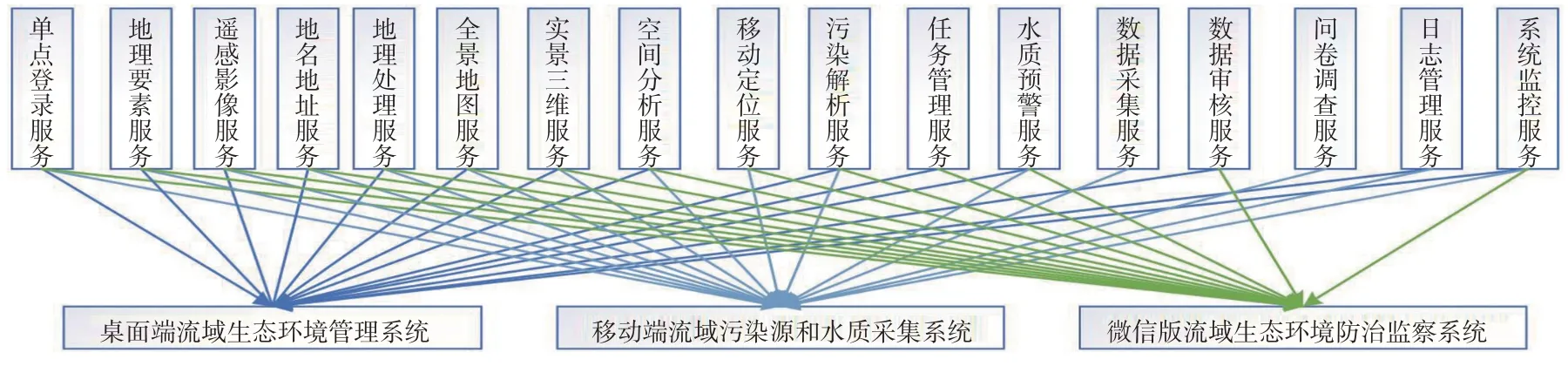

3.4 多类型信息服务切分与聚合

为满足多维度、多场景和多功能的应用需求,采用微服务架构对流域信息服务进行拆分与聚合(图4),提高信息服务的利用率和整体质量。

图4 系统信息服务切分与聚合示意图

1)在服务端将大型单体应用切分为细粒度、灵活组装的服务,服务间通过轻量级通信机制相互协作,利用“天地图·广西”地理信息服务引擎进行信息服务发布,根据信息服务访问的多寡动态调整计算资源,扩充单个微服务集群的规模,不会因单一数据或功能失灵而导致系统整体宕机。

2)在边缘端按业务需求调用信息服务,将分散、简单的细粒度服务聚合成复杂、具有新功能的信息服务,灵活组装应用系统,即便有新的信息服务需求,也能反馈给服务端开发新的服务,系统能从服务链中挑选可用信息服务,保障应用层业务的连续性。

4 实践效果

通过应用生态环境管理系统、微信版污染防治监察系统、污染源和水质采集系统App等,工作人员共采集相关企业231家,畜禽养殖点26 129个,在40条干支流设置监控点位110个,全面掌握流域水质变化、污染排放和治理情况。系统一旦触发水污染预警,立即锁定污染源范围,派出水污染防治攻坚队伍协同作战,依法查处污水、养殖场乱建等环境违法行为。

南流江横塘国家考核断面水质从2018年年初的劣Ⅴ类提升至2019年12月的Ⅲ类,水质持续好转,110个自动监测站点中江口大桥近4 年来平均水质断面监测情况见表3,各项指标均在Ⅰ~Ⅲ类之间。

5 结 语

为较好地配合南流江生态环境治理工程,通过南流江生态环境治理系统建立区、市、县、乡4 级协同机制,对流域生态环境进行精细管理,建立了一批污水处理厂、养殖废弃物收运合作社和有机肥加工厂,整体治理效果明显提升。该模式已推广至广西钦州江、九洲江流域。同时,流域生态环境治理是一项长期任务,更是一项复杂的系统工程,需要多方面着手才能治本清源。

1)对工业废水排放严重的企业进行重点整治,提高工业废水处理设备的使用率,安装环保部门规定的在线联网水污染物自动监测设备,严查私设排污口、超标排放物的环境违法行为。

2)对城镇污水处理厂进行提标改造,提高污水处理厂进水量,提升污水处理厂运行负荷率,减少城镇径流污染物的排放量。

3)划定流域畜禽禁养区和限养区,杜绝粪污和沼液直排现象,对传统养殖场进行生态养殖模式改造,在密集养殖区建立粪污集中处理中心,将粪污转化为有机粪肥,提高流域畜禽粪污综合利用率。

4)开展农业面源污染防治工程,划定农药化肥严管区,建设初排径流水回用系统、水田生态沟渠和面源拦截生态沟,推广有机肥和生态农药的使用。