粮食主产区的新型城镇化与粮食安全

——基于土地规模化经营中介效应检验

华 坚,杨梦依,曹慧敏

(河海大学 商学院,江苏 南京 211100)

0 引言

“民为国基,谷为民命”,粮食安全是关乎国计民生的重要问题,2022年的中央一号文件再次强调要牢牢守住保障国家粮食安全的底线。粮食主产区作为我国的特殊功能区,其耕地面积占全国的60%以上,粮食产量占全国总产量78%以上。在粮食主产区的积极努力下,我国粮食产量已连续多年保持在6.5亿t以上,然而实现我国的粮食安全仍存在诸多现实方面的挑战(朱晶等,2022)。一方面,城乡二元结构阻碍了农村剩余劳动力以及其他生产要素在城乡之间的流动,不利于劳动力要素再配置以及农业现代化发展;另一方面,我国小农经营格局的长期存在和土地流转市场的不规范,成为制约粮食专业化、规模化经营的瓶颈(吴振方,2019),农村呈现出种粮比较收益低、土地撂荒严重、区域粮食调配效率低下以及资源环境约束日益强化等特征。新型城镇化摒弃了之前一味扩张城镇规模以及粗放式发展的方式,是传统城镇化的转型升级,有利于促进生产要素自由流动(武前波,2020;张晓旭,2022)、推动城乡互补协调发展(李兰冰等,2020;程明等,2023)以及支持科技创新(范柏乃等,2020),逐渐成为粮食主产区城乡二元结构变革和农业生产方式转型的关键。党的十九大报告中指出要以新型城镇化战略为抓手,以要素市场化配置为重点,健全土地流转规范管理制度,强化规模经营管理服务,实施好国家粮食安全战略。基于此,进一步厘清新型城镇化对于粮食安全的影响以及土地规模化经营在其中的角色,对我国粮食安全的长治久安具有重要现实意义。

城乡休戚与共,互为依托。一般认为,城镇化的快速推进会通过掠夺耕地、水资源、劳动力等基本生产要素对粮食安全产生威胁 (冷智花等,2014),但也有观点认为,城镇化诱导农业技术变迁(赵丽平等,2016),并促进剩余劳动力转移,避免农业过密化和内卷化,保障粮食安全。随着新型城镇化成为政府报告中的发展战略的重要组成部分,新型城镇化对粮食安全的影响的研究日益丰富。已有研究认为,新型城镇化的发展进一步加强城乡间的统筹协调,缓解城乡二元结构矛盾,而城乡融合发展的互惠机制促进农民增收、农业发展和农村稳定,为粮食综合发展能力的提高创造条件(张亨明等,2021)。同时,我国农业发展所面临的最大困境是分散化、细碎化的小规模经营(柳凌韵等,2017),而新型城镇化以“人”为核心(魏后凯,2016),成为缓解我国面临粮食规模化经营诸多约束的关键路径,具体表现为新型城镇化吸引农业人口进行非农就业并成为户籍人口(徐美银,2016;史桂芬等,2021),为土地流转提供契机,顺应乡村振兴背景下现代化农业道路的发展,形成土地规模化经营(胡凌啸,2018;徐志刚,2023),有效保障粮食安全。

综上所述,已有研究仍存在以下不足:1)尽管学者大多认同规模化经营对于粮食安全的重要性,也肯定新型城镇化对于规模化经营的促进作用,但往往仅停留在逻辑推演层面,较少对规模化经营量化并将其纳入新型城镇化对粮食安全的影响机制研究中;2)各地区自然禀赋和经济、社会、文化差异客观存在,但现有研究大多以全国或者整个粮食主产区为例展开研究,其结论的现实价值有所欠缺。基于此,本文根据新时代新型城镇化的内涵将其分为人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、空间城镇化4个维度,深入探析粮食主产区的新型城镇化影响粮食安全的逻辑框架,并以土地规模化经营为切入点,分析其可能存在的中介作用,为城乡联动平衡发展背景下保障国家粮食安全提供决策参考。

1 理论分析与研究假设

基于国务院所发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》以及《“十四五”新型城镇化实施方案》,本文将新型城镇化界定为具有中国特色的特定历史背景下的城镇化,是在坚持以人为本的基本原则下,以改善民生和转变社会结构为根本目标,力求解决城乡二元结构以及空间资源优化等发展问题,最终实现人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化以及空间城镇化四维一体的发展目标。人口城镇化是指新型城镇化坚持以“人”为核心推进新型城镇现代化建设,促进非农转移人口就业。经济城镇化是指新型城镇化依靠城市的集聚功能,推动经济发展从粗放式发展向集约式发展转变,形成与城市相适宜的强竞争力产业集群,进一步促进产城融合。社会城镇化是指新型城镇化提升城镇发展的硬件设施和环境,吸引人才、资金、技术等要素集聚,促进城乡间要素自由流动,打破城乡二元结构。空间城镇化是指新型城镇化注重土地建设开发边界,严格保护优质耕地资源与高标准农田,同时注重市场调控,加强城市间以及城乡间的互通互联,以实现区域协同发展。

粮食安全是囊括生产安全、流通安全和消费安全的综合概念(高帆,2005;杨翠红等,2022),本文从生产、流通、消费3个方面界定粮食安全。其中,粮食生产安全是指既要充足、高效、稳定地保证国内粮食供给,又要贯彻绿色发展理念实现可持续生产。粮食流通安全是指保证粮食的顺畅通达,具体包括收购、储存、运输等。粮食消费安全是指每个人都有经济实力买到足够满足基本需求的粮食。新型城镇化是包含人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化以及空间城镇化四维一体的综合性发展概念,其发展过程中带来的劳动力转移、经济发展与产城融合、城乡要素流动、土地建设与市场调控等对粮食生产、流通和消费各个层面的安全产生影响。同时,新型城镇化推动规模聚集、促进土地流转所形成的土地规模化经营,可以实现规模经济、降低交易成本、优化要素配置,在新型城镇化影响粮食安全的路径中发挥中介作用。新型城镇化对粮食安全的影响机制及土地规模化经营的中介作用如图1所示。

图1 新型城镇化对粮食安全的影响机制及土地规模化经营的中介作用Fig.1 Mechanisms of the impact of new urbanization on food security and themediating effect of land-scale land scaling operation

1.1 新型城镇化对粮食安全的直接影响

1)人口城镇化加速劳动力转移影响粮食安全。人口城镇化下,随着非农就业机会增多以及城市功能完善,农村劳动力向城镇转移(王春光,2013),在劳动力总量不变的条件下,粮食生产劳动力供给不足,且劳动力老龄化加剧,不利于粮食生产安全。但根据技术诱致性变迁理论,人口城镇化也会引致粮食生产趋向节约劳动力,进而诱致技术变迁,促使耕、种、收等替代劳动力的机械作业水平不断提升,提升粮食生产、流通效率,对粮食安全产生有利影响。同时,农村劳动力向城市转移也在一定程度上增加了粮食的消费需求。

2)经济城镇化推动经济发展与产城融合影响粮食安全。经济城镇化加快了资本、技术下乡(周飞舟等,2015),促使粮食生产、流通领域积极采用现代化的农业科学技术和管理技术,促进粮食高效生产并且提高流通效率,且在经济城镇化过程中粮食产业与非农产业交叉融合,推进粮食的深度开发和转化增值 (李云新等,2017),保障了生产、流通、消费相关利益主体的利益,有利于保障粮食安全。但以侵占耕地、掠夺自然资源、高污染排放为特点的粗放竞争发展也为粮食安全带来了不利影响,例如粮食主产区本身工业生产、流通技术不发达,其经济发展仍遵循自然资源投入和无视环境污染的发展模式,掠夺原本用于农业生产中的人、财、物等要素,会使得区域内有限的耕地和水资源等自然资源难以保障,危害粮食安全。

3)社会城镇化促进城乡要素流动影响粮食安全。社会城镇化下,城乡间信息、知识和资本的转移和传播,农村的生产、生活方式在城市思想的影响下发生转变(汪发元等,2019),农户得以选择更先进、更安全的生产、流通方式,生活与消费水平也得到提升。且随着城乡交流频繁,也会促使农户经营理念发生转变,引发传统农业向现代化改造,积极加大资本、科技等现代生产要素投入,推动粮食产业转型升级,有效保障粮食安全。但社会城镇化也可能导致城乡居民消费结构转变,使粮食总需求量增加,加大粮食安全压力。

4)空间城镇化开发土地建设、发挥市场调控影响粮食安全。一方面,空间城镇化强调在空间开发中落实耕地和永久基本农田划定界限、生态保护红线和城镇开发边界,并着力完善交通基础设施建设,保障粮食生产、流通安全;另一方面,空间城镇化下,不同层级的城镇(城乡)统筹协调发展,有效发挥市场调控,实现人、财、物在空间中不断流动,畅通粮食产销区域间信息传递,有利于减轻市场信息不对称性,精准获取消费者的粮食需求,保障粮食消费安全。

据此,认为粮食主产区的新型城镇化对粮食安全的积极影响显著大于其所带来的消极影响,总体来看对粮食安全有保障作用,因此提出待检验的假设1。

假设1:新型城镇化能直接促进粮食主产区的粮食安全水平。

1.2 土地规模化经营的中介效应

1)新型城镇化可以推进土地规模聚集促进土地流转,是促使土地规模化经营的重要外驱力。一方面,在新型城镇化的背景下,城乡融合发展对城乡分割格局重构,土地综合整治,推进规模聚集,使零散土地规整形成大规模的高产稳产基本农田,促进土地规模化经营;另一方面,在新型城镇化发展过程中,大量农村剩余劳动力从农村向城镇转移,极大降低农地需求,农民更倾向将土地租借给有生产意愿和能力的经营者进行生产经营(Kung,2002;熊成喜等,2010),如此这般可有效促进土地流转,提升土地规模化经营。土地规模化经营也成为缓解新型城镇化所带来的大量农地抛荒等问题的重要手段(徐保根等,2014;胡晴等,2017)。

2)土地规模化经营有利于保障粮食安全。土地是粮食生产的关键要素,其流转和集约化利用影响着粮食安全。土地规模化是指在一定的适合的环境和适合的社会经济条件下,土地、劳动力、资金等各生产要素最优组合和有效运行,并取得最佳的经济效益(张小洁等,2012)。土地规模化经营有利于实现规模经济、降低交易成本、优化要素配置,是粮食生产、流通、消费各方面安全的保障。a.土地规模化经营可以实现规模经济保障粮食生产安全。土地规模化经营推动技术、要素、设施等实现共享,促进粮食产业内部规模经济的实现,提高了粮食的生产效率。b.土地规模化经营可以降低交易成本保障粮食流通安全。土地规模化经营使农业产业和农户在空间上的规模集中以及协同发展,促进了粮食生产区域的连片专业化与组织化(罗必良,2017),提高了经营农户的抗风险能力,并且规模化经营的“新型职业农民”在市场上更具有议价能力,其交易成本显著低于细碎化经营的传统农民,使得粮食市场的价格更具有稳定性,粮食市场的流通效率显著提高。c.土地规模化经营可以优化要素配置保障粮食消费安全。土地规模化经营优化了土地、资本、劳动力等要素在粮食生产中的要素配置比例(蔡昉等,2016),规模报酬的上升提高主产区农民的种粮积极性(李红莉等,2021),继而降低了粮食的零售价格,提高了消费者的粮食可获取能力,保障了粮食的消费安全。

据此,本研究认为粮食主产区的土地规模化经营可能在新型城镇化与粮食安全之间发挥中介效应,因此提出假设2。

假设2:粮食主产区的新型城镇化可以推动土地规模化经营,而土地规模化经营可以提高粮食安全水平。

2 研究设计

2.1 变量选取与衡量

2.1.1 被解释变量

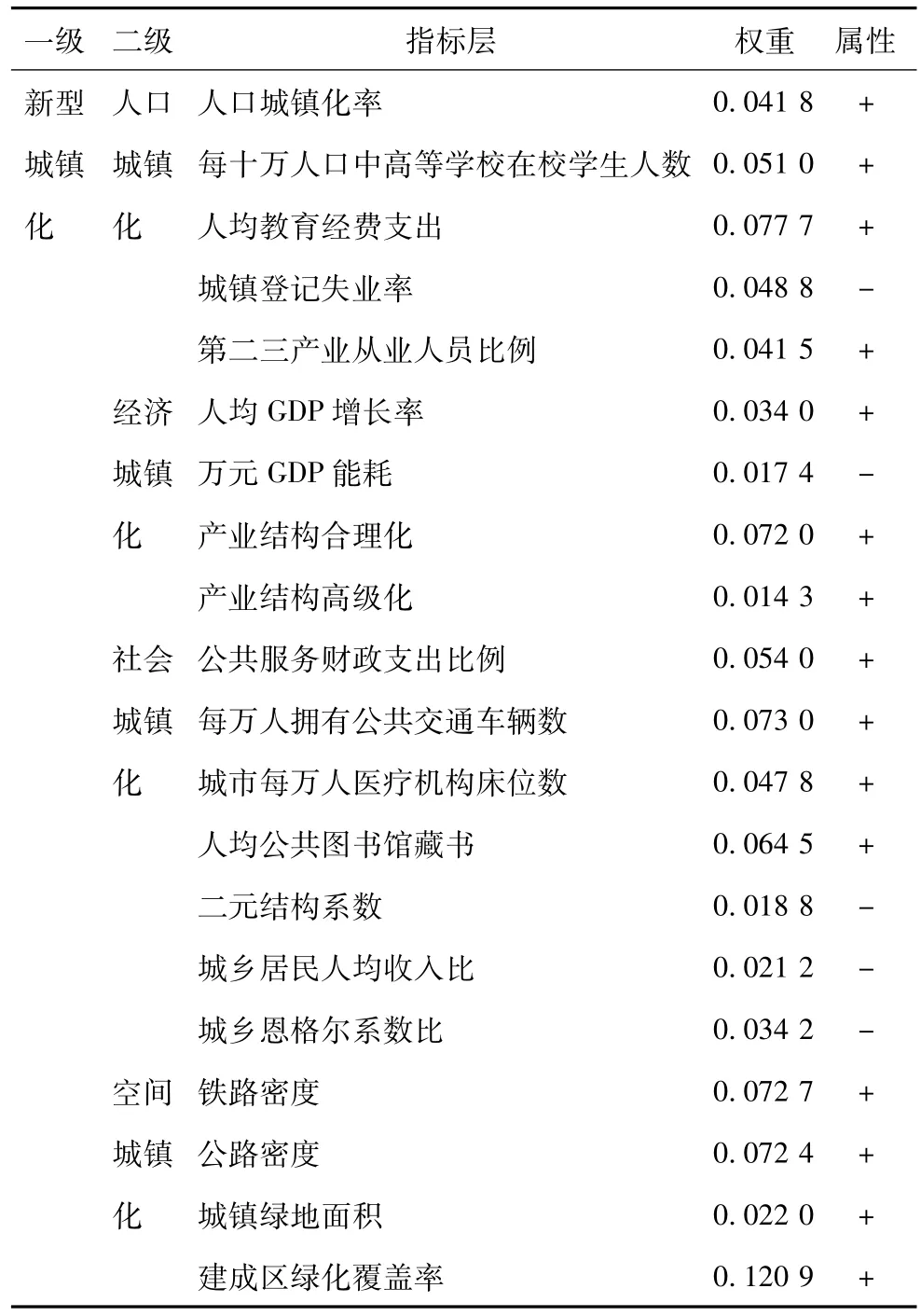

粮食安全(FOOD)。按照联合国粮农组织对粮食安全的定义,从粮食的生产、流通和消费3个子系统来构建粮食安全综合评价指数。参考高帆(2005)、杨磊(2014)的研究,基于生产充足高效、供应稳定的理念选取指标,在粮食生产安全方面,选取的指标包括反映粮食生产充足高效的粮食作物播种面积和粮食单位面积产量,以及反映粮食生产稳定性的粮食产量波动率;在粮食流通安全方面,选取的指标包括衡量粮食流通数量的粮食周转量、粮食进出口额,以及衡量粮食流通效益的粮食零售价格指数;在粮食消费安全方面,则从居民的粮食消费需求以及居民粮食购买能力进行衡量,具体指标包括人均粮食消费量、恩格尔系数以及农村居民人均可支配收入。利用熵值法计算指标权重,具体指标及其权重如表1所示。

2.1.2 解释变量

新型城镇化(URBAN)。基于内涵,并参考袁晓玲 等 (2017)、卓 德 雄 等 (2018)、赵 玉 等(2020)的研究,从人口、经济、社会以及空间4个维度选取指标对新型城镇化进行测度。具体指标如表2所示。

表2 新型城镇化的综合指标体系构建Table 2 Construction of comprehensive index system of new urbanization

2.1.3 中介变量

土地规模化经营。一般认为,对土地生产要素进行大面积集中化经营的土地规模化是破解农业现代化困局的重要路径选择之一(冀名峰,2018),选取劳均耕地面积表征。

2.1.4 控制变量

为了使模型更加稳健,本文还参照闫周府等(2021)、张露等(2018)的研究,选取财政支农水平、机械化水平、灌溉水平和对外开放程度作为控制变量。财政支农水平(SUPPORT):财政对粮食产业的补贴,一方面完善粮食配套基础设施,另一方面对粮食生产人员的生产意愿有所影响,用农林牧渔财政支出占公共财政总支出的比重来表征粮食主产区的财政支农力度。机械化水平(EN):农业机械设备的推广应用有效改善粮食生产条件,推动实现粮食规模化、集约化生产,保障粮食安全,用粮食生产机械总动力的自然对数表示。灌溉水平(IRRA):灌溉水平的提高有效缓解粮食生产中的水资源的硬约束,用有效灌溉面积与耕地面积的比例进行衡量。对外开放程度(FDI):农业全面对外开放的格局下,跨国粮商通过资本、技术等手段参与我国粮食市场的竞争,其对我国本土粮食市场和粮食安全存有一定影响。采用外商直接投资,即当年实际使用外资金额的自然对数表示。

2.2 研究对象与数据来源

本次研究对象是2007—2021年我国粮食主产区(包括13个粮食主产省)的新型城镇化及粮食安全。之所以确定2007年为研究起点,1)基于数据的可得性,如财政支农、城市建设等数据均从2007年开始;2)2007年的十七大报告将新型城镇化列为“新五化”范畴。因此本文认为2007年为城镇化由数量向质量转变的起点。所用数据资料均来自各省份统计年鉴以及《中国农村统计年鉴》,部分缺失数据用插值法进行处理。表3为各变量的总体描述性统计。

2.3 模型设定

针对理论假设1构建计量经济模型(1),以分析粮食主产区的新型城镇化对粮食安全的影响。

式中:FOODit为被解释变量粮食安全水平;URBANit为核心解释变量新型城镇化发展水平;Xit为控制变量;μi为表示非观测的个体固定效应;ε1it为随机误差项;i和t分别为地区和时间。对式(1)进行Hausman检验,检验结果为0.000 1,因此采用固定效应模型。

假设2提出,粮食主产区的新型城镇化通过促进土地规模化经营,进而提高粮食安全水平,可能存在“新型城镇化-土地规模化经营-粮食安全”的作用途径,采用温忠麟等(2014)的中介效应检验方法,基于假设2构建以下两个模型,其中SCALEit表示土地规模化经营水平。

检验程序具体如下:

1)根据构建基准回归模型(1)首先考察粮食主产区的新型城镇化对粮食安全的综合效应,检验回归系数α1是否显著,如不显著则停止中介效应检验;若显著为正,则假设1成立,可进行步骤二、步骤三。

2)用土地规模化经营对新型城镇化进行回归,检验回归系数β1是否显著。

3)把新型城镇化和土地规模化经营水平同时作为解释变量对粮食主产区的粮食安全进行回归,关注系数δ1和δ2大小及显著性,若β1和δ2显著,但δ1不显著,即说明土地规模化经营在粮食主产区的新型城镇化与粮食安全之间存在完全中介效应;δ1显著则说明存在部分中介效应;若β1和δ2中至少有一个不显著,则须通过Sobel检验继续验证中介效应是否存在。若存在中介效应,则假设2成立,反之不成立。

3 计量结果分析

3.1 新型城镇化对粮食安全的影响分析

3.1.1 单位根检验

为了避免伪回归,首先要对面板数据进行平稳性检验。由于所用的面板数据属于非长面板,因此利用ADF检验方法。表4报告了ADF检验方法下对面板数据单位根的检验结果,P值均小于0.05,为平稳序列。

表4 单位根检验Table 4 Unit root test

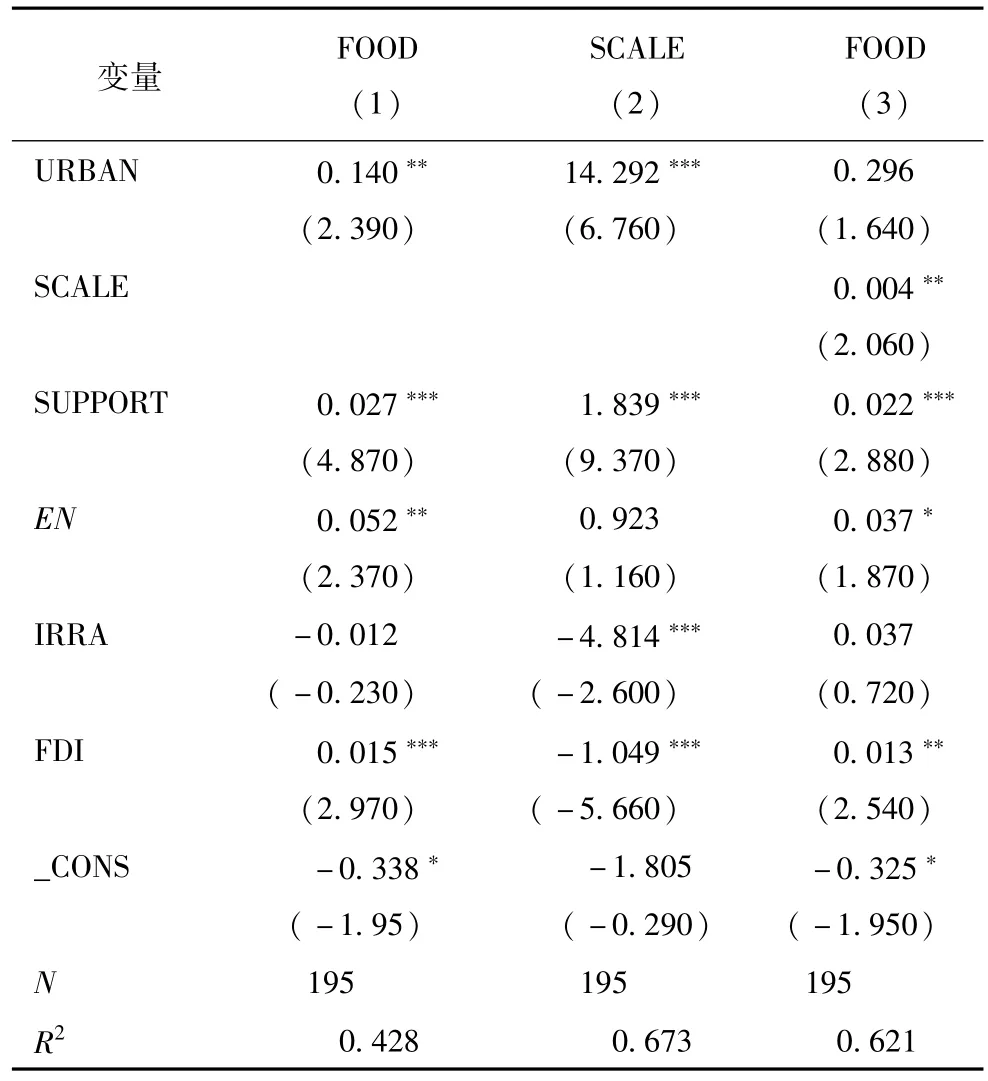

3.1.2 基准回归

表5中列1和列2报告了新型城镇化对粮食安全的回归结果。其中,列1是没有添加控制变量的估计结果,列2是加入了影响粮食安全的控制变量估计的结果,可见R2有所增加,粮食主产区的新型城镇化对粮食安全也在5%的显著性水平上呈现正向影响,所以假说1得到验证。从现实情况来看,在新型城镇化的助力下,粮食主产区的城市群以及城乡间的交通运输网络进一步完善,土地、劳动力及资本等要素流动加快,资源配置效率得到帕累托改进。从农民层面来看,新型城镇化保障农民收入水平,主产区的城乡收入差距自2007年的2.845降低至2019年的2.312,呈下降趋势,激发其经营积极性。其次,粮食主产区大多为传统农业耕种区域,新型城镇化中的工农部门发展成为农业发展方式转变的主导力量,如在江苏、山东、河南等粮食主产区所建设的农业科技示范园区,加速了科技在“三农”领域的应用和成果转化,促使我国农业科学进步贡献率突破60% (农业农村部科技发展中心,2021),真正做到“藏粮于技”。

表5 新型城镇化对粮食安全的影响实证结果Table 5 Empirical results of the impact of new urbanization on food security

列2中的控制变量回归结果为:财政支农水平(SUPPORT)、机械化水平(EN)与对外开放程度(FDI)表现出显著的正向影响,灌溉水平(IRRA)的影响并不显著。财政支农力度是粮食主产区粮食安全水平提高的重要驱动力。国家通过种粮直补、农资综合补贴及良种补贴等方式引导农业生产经营活动收益,激发主产区农民扩大生产的积极性。机械化为粮食安全提供重要技术劳动支持,有利于为粮食生产、流通创造有利条件。对外开放在一定程度上刺激了粮食生产、流通与消费,促进国内粮食产业转型升级,对粮食安全产生一定正向影响。

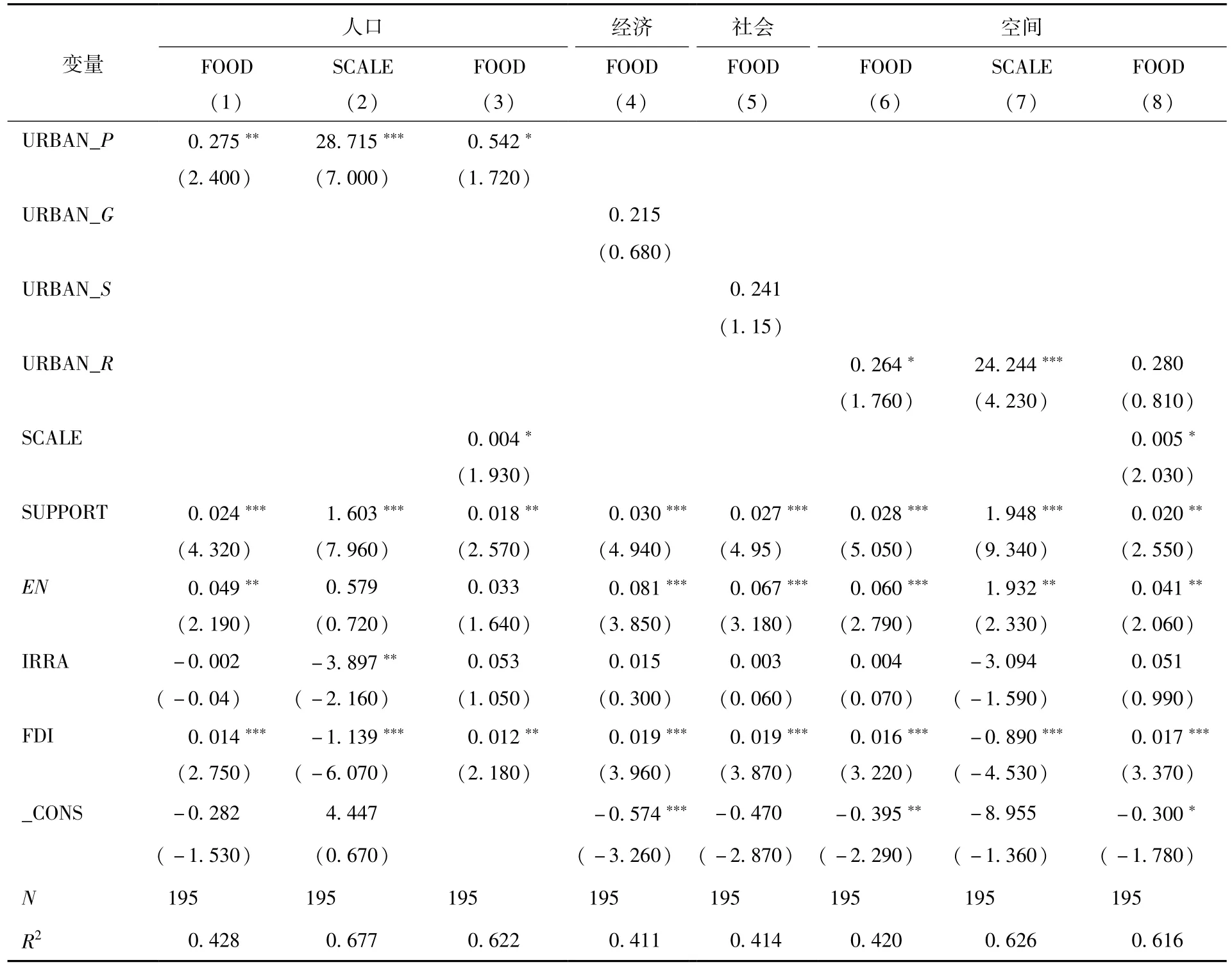

3.1.3 分维度回归

考虑到新型城镇化不同维度对粮食安全的影响可能存在差异,根据新型城镇化定义按照人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、空间城镇化进行分维度回归,结果如表6所示。可以看出,人口城镇化和空间城镇化对粮食安全的影响产生显著的正向影响,而经济城镇化与社会城镇化则对粮食安全的影响不显著。人口城镇化方面,随着人口城镇化进程的不断加快,农村劳动力转移,劳动力和土地、资本等其他生产要素在粮食生产中的要素配置比例得到优化,重新形成较高的粮食生产资源配置效率,为粮食安全提供有利条件。空间城镇化方面,交通网络的逐渐完善促使粮食领域资源合理配置。从现实背景来看,我国“两横三纵”城镇化战略格局已基本形成,涵盖了粮食主产区中的大部分区域。且空间城镇化基于生态文明理念下所制定的“永久基本农田红线”,大大遏制了主产区近年来耕地“非粮化”的现象,为粮食安全提供了保障。而经济城镇化方面,虽然经济城镇化依托于城市的聚集效应有助于农业科技创新,但在现实实践过程中,工业和农业经济回报率差异巨大,地方政府有动力选择粗放式经济发展,这使得其对粮食安全的影响并不显著。社会城镇化下,城乡资源流动快、联动性强,有利于提高粮食产业链优势,但随之上升的消费结构也会对粮食安全产生压力,社会城镇化对粮食安全影响的显著性不强。

3.1.4 内生性处理

为了克服粮食主产区的新型城镇化与粮食安全互为因果引起的内生性问题,参考Arellano et al.(1995)等研究,使用系统GMM模型验证新型城镇化对粮食安全的影响,利用新型城镇化的滞后一期作为工具变量,结果如表5中的列3所示,可以看出,系统GMM模型的回归结果与面板模型回归结果一致,即模型通过内生性检验。

3.2 土地规模化经营的中介效应检验

以上研究表明,粮食主产区的新型城镇化对粮食安全有正向的影响,但基于前文的理论研究,新型城镇化还可能通过土地规模化经营影响粮食安全。根据前文估计结论,已验证基准回归中新型城镇化的系数α1在5%的显著性水平上显著,按中介效应检验程序,第二步中的新型城镇化的系数β1为14.292,在1%的显著性水平上显著,说明粮食主产区的新型城镇化推动了土地规模化经营。表7中的列3显示,新型城镇化的系数不显著,土地规模化经营的系数显著,表示新型城镇化对粮食安全的影响完全是通过土地规模化经营来传导,存在完全中介效应。在贯彻新发展理念下,现代农业综合配套改革稳步推进,2019年粮食主产区耕地流转面积为2 778.55万hm2,占承包总耕地面积的42.17%,新型农业经营主体应运而生,其依靠土地规模化经营所带来的生产经营优势,成为粮食主产区近年来稳粮增粮的主力,保障粮食安全。

表7 中介效应检验结果Table 7 Test results ofmediating effect test

表8的1—8列报告了不同维度的新型城镇化对粮食安全影响的中介效应检验结果。可以看出,人口城镇化与空间城镇化促进土地规模化经营进而保障粮食安全。在人口城镇化中土地规模化经营发挥部分中介作用,在空间城镇化中土地规模化经营发挥完全中介作用。在人口城镇化下,农村剩余劳动力的转移缓解粮食主产区普遍人多地少的压力,并在土地流转的政策引导下,为粮食产业化、土地规模化经营提供契机,很多种粮大户将闲置抛荒的土地加以利用,有效提高粮食安全。在空间城镇化下,城乡时空距离缩短,土地资源得到合理配置,对生态环境的治理加强也使得耕地“非粮化”的现象被遏制,有效推进土地规模化经营,为粮食生产提供优良的土地资源条件,平衡生态安全与粮食安全。

表8 分维度中介效应检验结果Table 8 Test results of themediating effects by dimensions

4 结论与建议

基于2007—2021年粮食主产区内13个省份的数据,探究新型城镇化对粮食安全的影响,并以土地规模化经营为切入点,构建“新型城镇化—土地规模化经营—粮食安全”的中介效应检验模型,分析新型城镇化对粮食安全的作用机制。结论如下:1)从整体来看,粮食主产区的新型城镇化对粮食安全有显著的促进作用,并且土地规模化经营在新型城镇化对粮食安全的作用过程中存在中介效应;2)从分维度来看,人口城镇化与空间城镇化对粮食安全产生显著的正向影响,且土地规模化经营在其中发挥部分或完全的中介效应。根据以上结论提出如下建议。

首先,坚定不移地推动新型城镇化在粮食主产区的发展。实证结果表明粮食主产区的新型城镇化对粮食安全有积极作用,因此应在保障粮食安全的前提下,从人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化以及空间城镇化4个层面充分发挥新型城镇化对粮食安全带来的保障作用。其次,土地规模化经营在新型城镇化对粮食安全的影响过程中发挥中介作用,应利用新型城镇化所带来的土地规模化经营优势,推动土地整治与规模集聚,缓解农地抛荒,并建设大规模高产稳产农田,为主产区粮食安全提供有利条件。最后,基于新型城镇化内涵,从所构建的新型城镇化各维度,即人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化以及空间城镇化4个维度因地制宜促进粮食安全。a.坚持以人为本,促进农村剩余劳动力有效转移,促进土地适度规模经营,注重培育新型农业经营主体,通过改善制度环境降低土地交易成本,提升农地资源配置效率和粮食产业的专业化、集约化水平实现粮食产业规模经济。b.促进经济高效发展,引导非农资本进入粮食产业,同时引导社会资本参与粮食生产项目建设,增强非农产业对粮食生产的反哺和带动作用,缓解粮食企业、种粮大户、家庭农场等的资金约束。c.增强社会功能,破除城乡二元结构,借助城市对农村的辐射带动能力,稳步推进现代农业综合配套改革,发展粮食领域新业态。d.优化城镇空间开发,坚守耕地保护红线,提高耕地生产能力鼓励复垦复种,减少耕地细碎化现象促进土地规模化经营,为粮食安全提供基础保障。