国际视域下的族群恐惧政治化:类型、机制及其治理

王 军 李 靓

(中央民族大学 中国民族理论与民族政策研究院,北京 100081)

一、族群恐惧研究的价值

恐惧作为人性的一种构成维度,是人类个体或集体所具有的一种因“害怕”而产生的心理状态与情感体验,它由神经质或忧虑的主观体验、生理变化、颤抖和紧张等外部效应以及逃离或避开某种情境的倾向四个部分组成[1]。人类的终极恐惧是死亡,亦即本质恐惧。2000多年前,亚里士多德就将恐惧定义为“一种由于想象有足以导致毁灭或痛苦的、迫在眉睫的祸害而引起的痛苦或不安的情绪”[2]。在传统社会与现代社会中恐惧均广泛存在,恐惧的对象既有自然的,也有社会的,因此,段义孚认为,恐惧是“无边的”[3]。族群恐惧自然也在这一“无边的”名单之中,它可以被视为一种出于对其他族群的“害怕”而引起的负面情绪,其本质表现在于其他族群可能致使自身族群灭亡。

弥漫于全球政治中的恐惧也广泛存在于族群冲突诸领域,成为了冲突中的一种“文化背景”及政治现象。人类历史上出现过的种族屠杀、种族灭绝、种族清洗、族群战争、兼有民族主义特质的恐怖主义袭击、针对移民或特定少数族群的恐惧症等事件中,恐惧无疑是关键性构成要件。早在1944年,里兹勒就将“集体不安全感”视为恐惧的社会心理学关键词[4]。群体关系、情绪和进化生物学则是近年来西方学界理解和解释族群恐惧的三种主要进路。而族群恐惧成为族群冲突的核心解释变量则相当晚近,其总体上呈现下列特征。

首先,冷战期间,有关族群冲突、民族主义的作品鲜有对恐惧要素深入挖掘者。譬如哈罗德·伊罗生的《群氓之族:群体认同与政治变迁》一书,被认为是从社会心理层面阐释民族冲突的代表作。凯杜里、盖尔纳、安德森、史密斯、霍布斯鲍姆、格林菲尔德、查特吉等则较少讨论其心理维度。略有例外的是,格林菲尔德对民族主义的阐释带有鲜明的社会心理学色彩,她所注重与重点挖掘的“尊严”与“羡恨交织”两个概念,后者与恐惧心理联系紧密,但其间的机理和事实呈现尚缺系统阐释[5]。尽管未专门论述恐惧,但康纳在探讨族群民族主义时提出了非理性因素在其中的重要性:对于共同血缘的信仰将人类分成“我们”和“他们”[6]。这一逻辑为诠释族群恐惧提供了心理前提。

其次,族群冲突往往与多种心理机制相伴,任何单一路径的解释都是不充分的,而现有族群关系的心理阐释中,学界最为聚焦的是偏见、歧视、仇恨等核心概念(1)代表性文献如OLIVER CROMWELL COX. Race prejudice, class conflict, and nationalism[J]. Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts,2011(2):169-182; BRAM SPRUYT, JOLANDA VAN DER NOLL. The “Islamized Stranger”: on “chronic” versus “contextual” salience in the measurement of anti-Muslim prejudice[J]. Political Psychology,2017(6):977-989; ERAN HALPERIN. Group-based hatred in intractable conflict in Israel[J]. The Journal of Conflict Resolution,2008(5):713-736; NORMAN M. NAIMARK. Fires of hatred: ethnic cleansing in twentieth-century Europe[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2002.。具有相当广泛性的恐惧尽管与其交织,但往往隐藏其后。例如,族群仇恨与族群恐惧之间在心理机制上无法实现精确的切割,在很多情况下,族群仇恨的前提或基础来自于族群恐惧,这种恐惧多指向族群暴力威胁(存在的或建构的),而一旦威胁中的暴力成为现实(尤其是以无差别方式实施的暴力),族群恐惧则会转化为族群仇恨,而族群仇恨又触发了导致冲突升级的复仇愿望[7]。与族群恐惧相比,族群仇恨更多地体现出与(复仇)行为的关联性。鉴于暴力威胁和已发生暴力之间的差异,族群仇恨在成因上比族群恐惧更为直接,在现象上比族群恐惧更加凸显,在情绪表达上比族群恐惧更为强烈。正因如此,族群恐惧研究反而被相对忽视。

第三,冷战结束后,一些学者开始在广义民族问题研究(包括族群冲突与移民问题)中发掘恐惧的意义与价值。沃达克所著的《恐惧的政治:右翼民粹主义话语分析》一书,很大程度是移民恐惧的副产品。该作品的特点是从话语角度分析欧美民粹民族主义的崛起、构成与机理,特别聚焦于恐惧的话语制造,进而将微观的恐惧话语与恐惧的政治过程中的工具维度淋漓尽致地加以展现,但该作品对恐惧心理的情感结构分析和心理进程分析着墨不多。鲍曼对移民恐慌及其机理进行了颇具特色的讨论,该文的风格接近学术散笔,思想性强但学理阐释的系统性偏弱,其所使用的一系列概念(道德恐慌、安全化、表演者社会)和研究线索值得深度挖掘。有学者将族群冲突整体性地直接归因于恐惧,进而将遏制恐惧作为冲突治理的核心要件[8];也有学者从仇恨叙事层面讨论族群冲突,而恐惧属于支撑仇恨概念的次级因素[9];还有学者结合卢旺达大屠杀个案,从威胁心理角度解读群体间冲突,而恐惧是威胁心理的核心[10]。不过,这些还只是对恐惧与民族冲突之间复杂关系的某个切片或联系形成解释。

第四,目前,学界在“犹太恐惧症”和“穆斯林移民恐惧症”方面的丰富成果,可为未来研究提供基础。在犹太恐惧议题方面,美国学者克劳斯·费舍尔的《强迫症的历史:德国人的犹太恐惧症与大屠杀》一书,详尽阐述了德国犹太恐惧症的古代起源、变迁,以及历史性悲剧后果——大屠杀。 该书展示了对犹太人的偏见和仇恨如何演化为大屠杀行为,产生大屠杀关键要素是犹太恐惧症制度化的过程与方式,以及政治极端主义蓄意将这一恐惧升级为国家意志和国家规划,希特勒在其中扮演关键角色,国家与社会实现了合谋。在伊斯兰恐惧症研究方面,不仅出版了一些专著,还创办了《伊斯兰恐惧症研究》期刊。该议题领域初步形成了偏见解读、种族主义解读、去殖民主义解读三种重要的研究取向[11]。

总体来看,当前族群恐惧研究主要有三方面不足。一是对世界民族问题中恐惧本体的分析不足,现有研究未将恐惧作为明确的研究对象,缺乏内向的分层分类分析,要么将恐惧与恐惧文化作为一种叙事手段、修辞手法而缺乏精准内容,要么往往将恐惧作为偏见、仇恨等观念的衍生物[12];二是有的研究对恐惧过于悲观,拔高了恐惧在族群冲突演进中的地位,有将恐惧作为本质主义归因的倾向,缺乏对其影响因素的精准定位;三是对恐惧作为自变量与因变量及其作用尚缺乏系统性分析路径。

鉴于此,笔者拟将恐惧引入世界民族问题研究中,在分析对象上主要聚焦群体恐惧而非个体恐惧现象,即聚焦于民族(族群)、种族群体之间或显或隐的恐惧,以及上述群体与国家(政府)之间的恐惧,笔者将其定义为族群恐惧。笔者无意分析其具体心理感受,而是将其置于公共领域与国家治理范畴,或者说将其定位于社会以及国家-社会关系之中,为政治体系所催生、容纳、利用和治理,进而可以用恐惧政治(化)来界定它。

学界相关讨论,多将恐惧作为政治的工具来对待。相对这些狭义恐惧政治的研究,笔者认为,族群恐惧既有客观的、天然的,亦有建构和工具色彩。笔者更多地关注政治体系对于恐惧的应对、刺激、容纳、利用、治理等行为。笔者尝试首先对世界民族问题中的族群恐惧作类型学分析,然后重点讨论政治体系与政治进程中族群恐惧再生产的主要动力,最后从治理难度与治理线索层面对上述群体恐惧与恐惧政治作出评价归纳。

二、族群恐惧的类型

在政治心理学研究中,对情绪进行精准测量通常被认为存在客观困难[13]。但这并不意味着无法通过一些关联概念、话语和行为对恐惧的程度、差异进行概括和表达。在中英文语境中,最高级的恐惧可界定为恐怖(terror)状态,而最底层的恐惧则多表现为焦虑(anxiety)(2)牛津词典的释义表明,terror是一种“极端的害怕”,anxiety是“对即将发生的不好的事情的紧张和担忧”。菲雷迪对此评论道,尽管焦虑与恐惧在概念上经常相互重叠、互换使用,但也有人力图将两个概念区分开来。如恐惧具有“自主化”和“客观化”特征,即必须附着于某种明确的特定威胁之上,而焦虑则不然,它“不附着于他物”且“自由漂浮”。。一般而言,fear意义上的恐惧通用性更强,能更广泛呈现恐惧范围与程度的差异。正因如此,恐惧政治在英文表述中多使用politics of fear。针对民族问题刺激形成的群体恐惧或包含浓厚族性因素的族类群体恐惧,笔者尝试结合恐惧的范围大小、强度高低,以及刺激恐惧生成冲突事件的烈度强弱,将族群恐惧分为五类:整体性恐怖、局部性恐怖、事件性恐惧、事件性焦虑、弥散性焦虑。其中,整体性恐怖、局部性恐怖均为双向的恐惧;事件性恐惧为单向的恐惧,即冲突受害方对施害方的恐惧;在事件性焦虑和弥散性焦虑中,单向和双向的恐惧兼而有之。

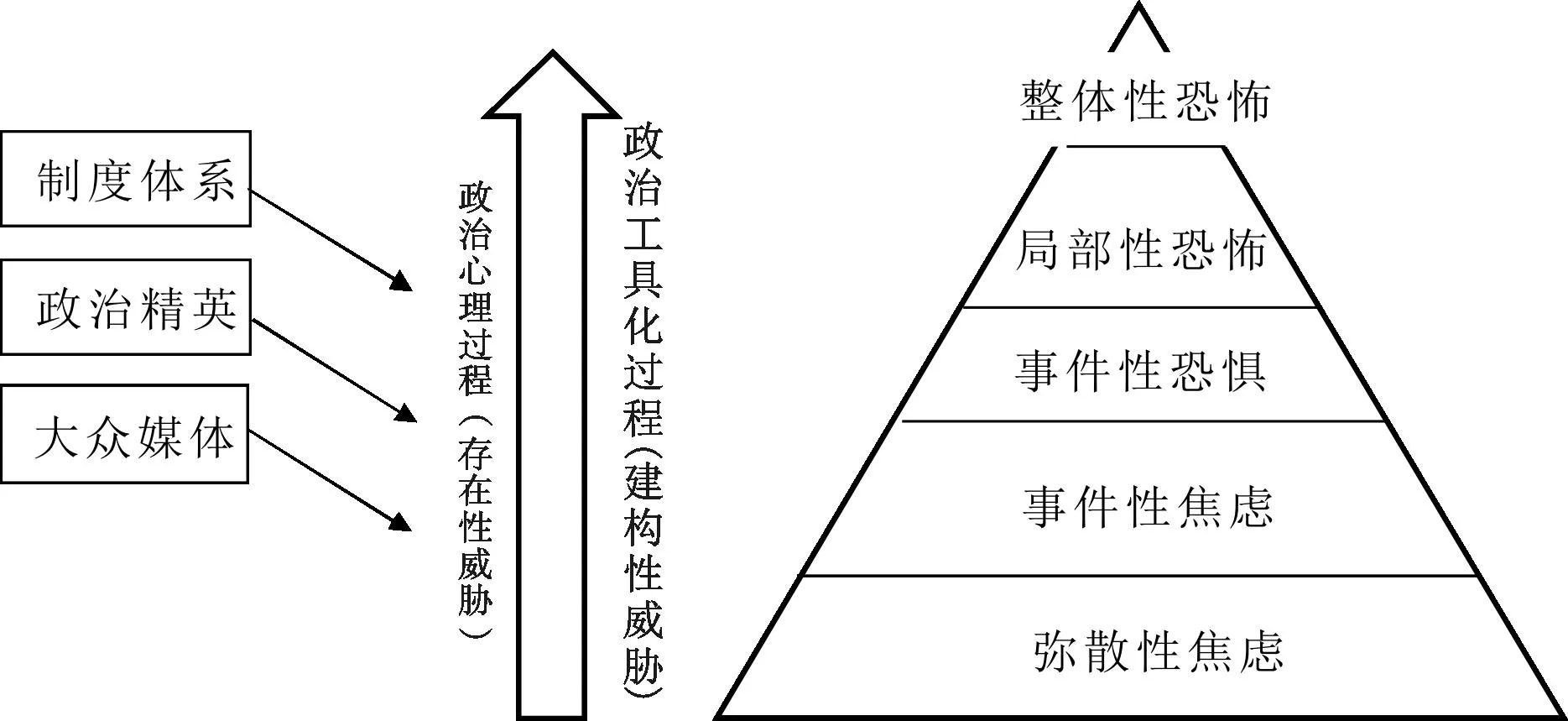

如果从成因层面进行分类,还可分为由存在性威胁形成的族群恐惧和由建构性威胁形成的族群恐惧,两者都存在于政治体系和政治进程之中,前者的政治化多体现为一种政治心理过程,后者的政治化则更多地包含政治工具化过程(对应狭义的恐惧政治)。根据这种分类标准,应当树立的基本问题意识是,在科学区分的基础上,探析从弥散性焦虑到整体性恐怖,各类型恐惧的范围和烈度在何种条件下、以何种方式螺旋式上升或下降?其具体的心理分层过程如何辨识?与之对应的恐惧话语表达有何特点?政治精英、制度体系与大众媒体在恐惧感知和认知中分别起到何种作用以及如何起作用?这在不同类型的恐惧政治中有何异同?在政治工具性机制方面,需要研判的问题是,如何分析政治精英对族群恐惧工具性利用的动因及其操作机制。

笔者以图1表达对于族群恐惧及其政治化过程的分类:

图1 族群恐惧及其政治化过程分类

结合图1类型学分析,可以归纳出族群恐惧五个方面的特征。

其一,整体性恐怖程度最高,但在族群政治中发生概率最低。其原因是这类族群恐惧需经由处于“塔基”的弥散性焦虑在两种机制的作用下螺旋式上升。在整个族群恐惧的“金字塔”体系中,处于“塔尖”的整体性恐怖往往与种族屠杀、种族灭绝与种族清洗等极端暴力行为有关,并伴随始终。这类族群恐惧及其政治化现象源于结构性历史记忆,也可能源于族群精英的操控。

其二,弥散性焦虑程度最低,却是恐惧政治生成的基础。它是一种低烈度恐惧,既可能是“金字塔”上层进一步衰减的后果,也可能是日常族群焦虑的习惯化,而后者指向未来,成为焦虑型预期,是低级且模糊化的族群恐惧。从恐惧文化与恐惧政治角度看,它为应对威胁与管理不确定性提供了颇具悲观主义色彩的文化背景,也为政治工具性机制化奠定了基础。 正如叶礼庭所言:“在20世纪,人类普世性的理念,更多停留于恐惧而非希望之中,更多停留于对人类作恶能力的恐惧而非对人类行善能力的乐观,更多停留于人类对同类的狼性,而非人们做自己历史创造者的想象。”[14]

其三,恐惧政治的政治工具性机制的运作建立于政治心理过程机制之上。若无群体存在的且可能升级的“害怕”作为心理基础,政治工具性机制不存在发挥的空间和前提;同样,一旦政治工具性机制参与政治心理过程机制,则会加速族群恐惧的升级,两者无法相互剥离。因此,笔者将两种机制在上图中用箭头的一体两面来表示。

其四,恐惧政治的政治心理过程和政治工具化过程的动力主要来自制度体系、政治精英和大众媒体。它们在现代社会中共同作用,塑造着两种机制的形态。

五种恐惧政治各自具有不同的重点和难点。试以事件性恐惧和弥散性焦虑为例,前者由于涉及民族因素的恐怖主义事件数量特别多,且个案之间差别甚大,因而具有多样性,需要进行多维比较(3)前述恐怖主义事件数据库相关信息说明,恐怖主义组织类型多样,民族主义者或民族分离主义者在该数据库中作用最为显著,说明族类群体恐惧(对该群体的恐惧以及该群体自身的恐惧)是突出现象,但该次级类型的组织本身是由非常复杂的因素驱动的,恐惧与群体、组织、外部环境的关系均需要个案挖掘,也可进行横向比较。与此同时,比较还需要在族性之外(其他非民族主义类别的恐怖组织)展开。。后者的重点与难点在于,由于它并不直接指向现实事件,而是指向未来事件,心理动力与政治动力也显得更为模糊与弥散,这要求我们提供一种更为宽松的分析架构,以充分探索各种可能性。笔者无法对上述问题一一解答,而是重点阐述上述群体恐惧如何成为一种政治现象(亦即恐惧政治的形成机理)以及如何治理之。

三、族群恐惧政治化的机制

在族群恐惧政治化过程中,安全机制、记忆机制、政治传播机制、身份政治机制、意识形态赋值机制甚为重要。

(一)群体恐惧的安全机制

恐惧包含了复杂的安全要素,在本体叙事与问题治理方面可直接转化为政治社会安全议题。这一安全机制包括多样的安全困境、安全化与安全价值化等。

安全困境本是国际关系学中十分重要的术语与理论,它是指无政府状态下,自助的理性主义国家往往从最坏情况出发,将竞争对手或敌人的防守性举措视为进攻性行为,而其自认为是防守性的回应行为在对方看来则是进攻性行为。当事双方威胁感知、恐惧感知及其后续行为形成恶性螺旋,最终不仅无法解决恐惧与安全问题,反而可能导致高烈度武装冲突。这一过程中,恐惧是基本要素(对他者的恐惧以及对自身安全的恐惧)且能够升级。波森首先用安全困境来分析国内民族冲突。在特定时间、范围与条件下,国家内部会出现国家失能的(准)无政府状态,国家与民族之间、民族与民族之间可能出现前述国际关系中的安全困境[15]。从参与主体看,可区分出族类群体之间的安全困境,以及政府与特定族类群体之间的安全困境。上述五类群体恐惧中,整体性恐怖、局部性恐怖中存在着高烈度的、实质性安全困境,在事件性恐惧类别中,实质性安全困境可短时间、小范围存在。在事件性焦虑、弥散性焦虑类别中,实质性安全困境是稀缺的,但建构性安全困境的条件与机理颇为丰富,或者说,这种焦虑、恐惧与安全化和安全价值化相缠绕(4)这里将安全困境作实质性与建构性安全困境之区分,实质性指的是确实存在存在性安全威胁,而建构性突出强调的是,存在性安全威胁事实上并不明显,但相关主体有意无意地将其视为存在性威胁。。

1.整体性恐怖中的安全困境。在整体性恐怖中,屠戮、清洗与灭绝行为大多是单向的,但并不排除双向屠杀。从政治心理过程看,当事国家与被屠杀群体之间、相互屠杀的群体之间、被屠杀民族与施害民族之间在冲突过程中产生了明显的、高浓度的安全困境,双方或三方之间存在强烈的恐惧感、强烈的存在性威胁感知,当然其间也不乏基于此之上的建构性恐惧与建构性威胁感知。它们往往是或远或近的偏见、仇恨、恐惧、敌意在现代特定环境与机理下的转型升级,是弥散性焦虑经过复杂的传导机制而演化出来的整体性、极端性恐惧与极端性恐怖行动。也就是说,整体性恐怖所指涉的极度恐惧心理,是与仇恨心理、敌意、极度绝望感、极度压抑感混合共生或伴生的。作为一种顶格性的恐惧,它是在过程中形塑而成的。质言之,事件前、事件中、事件后的恐惧在烈度和范围上有差别,各关联主体之间的恐惧关系往往是双向恐惧,但各主体之间的恐惧存在级别与类别差异。

2.局部性恐怖中的安全困境。在局部性恐怖中,内战中的政府与族类群体武装力量之间在冲突过程中产生了程度不一的实质性安全困境,参与方之间在战场环境下形成了双向的、局部性的恐怖认知,当事方之间存在浓烈的存在性威胁感知。但战场外场域和间接关联的族类群体之间并非如此,那种心理状态往往是或远或近的偏见、仇恨、恐惧、敌意在较小范围与群体内的转型升级,是弥散性焦虑等经过复杂的传导机制而演化出来的局部性、极端性恐惧与行动。也就是说,局部性恐怖是由极度恐惧心理在局部区域与部分参与群体中形成的,它也是与仇恨心理、敌意混合共生或伴生的。作为一种弱化版的顶格性恐惧,它同样具备过程性机制,也就是说,内战前、内战中、内战后战场内外的恐惧以及参与群体内部的恐惧在烈度和范围上有差别,各关联主体之间的恐惧关系往往也是双向恐惧,但各主体之间、群体内部的恐惧存在明显的级差。

3.事件性恐惧中的安全困境。涉及民族、种族因素的恐怖主义事件在后冷战时期高发,但只有特定事件能够上升到国家安全角度来看待,典型的如“9·11”事件等。“9·11”事件之后,美国将反恐行动上升为反恐战争,进而视恐怖主义为国家安全的头号威胁,这一安全化逻辑在全球甚为罕见。西班牙等国也是在涉及民族因素的暴力极端事件局部高发后才将其由社会安全稳定议题升级为国家安全议题,但它在国家安全议题排序中并不特别靠前。因此,对于事件性恐惧类别中的安全困境需要仔细甄别。比较吊诡的情形是其中理性的悖论与恐惧悖论的叠合。新的安全困境螺旋或恐惧螺旋就产生了。当然,这远非事实的全部,在国内社会中由于国家强在场,克服安全困境和恐惧螺旋的机制和措施很多。因此,在大多数事件性恐惧类别中,安全困境的浓度较低、作用范围有限。

一般而言,事件性焦虑与弥散性焦虑中不存在明显的安全困境。一方面是因为仇恨类暴力事件或进一步引发弥散性焦虑的非暴力事件所造就恐惧的浓度和烈度的即时性;另一方面是因为当事国家大多数情况下可以为这些关联群体整体上提供包括安全在内的基本公共产品,因而不需要从传统的国家安全层面加以考虑。近年来,学界、政府、社会力量开始将其安全化,或开始从安全价值化角度思考上述事件和状态,进而泛化了恐惧的安全逻辑,加剧了群体恐惧建构进程。

(二)族群恐惧的记忆机制

在现代社会,群体恐惧被各种行为主体言说、记忆是司空见惯的。然而,哪些包含恐惧要素的事件能够进入全球、一国或地方政府的制度化仪式之中,则要仔细厘定和权衡(5)传统社会中,恐惧也可以作为政治统治的驱动力,它一方面依靠严刑峻法的硬恐惧来获得统治力,另一方面则将恐惧的升华表现如朝圣和巫术等礼仪制度化而获得影响力。现代政治在合法性来源和治理思路上均出现了变化,恐惧进入现代治理体系的路径和方式也与以往不一致。。整体上说,上述恐惧类别中,暴力烈度越高的事件,越容易进入涉及记忆与治理的政治体制之中——专门的纪念日、纪念馆、博物馆、教科书是最为重要的载体。比较而言,大屠杀事件最容易进入制度化的记忆体系中。大屠杀事态出现后,受害者群体出现整体性恐怖,它常常通过社会的历史记忆建构而被习惯化,积淀为一种恐惧文化。上述恐惧叙事与恐惧记忆还通过复杂的政治传播机制,衍生出复杂且令人喜忧参半的后果:从积极层面说,恐惧记忆政治化通过制度化的方式和仪式容纳与聚焦历史上的恐惧,在反思与和解驱动下治理当下或未来的极端恐惧或歪曲性恐惧;从消极层面说,恐惧记忆的政治化则可能成为民族分离势力或其他政治投机分子的工具(伊拉克库尔德人的“安法尔行动”叙事和记忆堪为代表)。

卡蒂奇认为:“种族灭绝承认倡议是一个以身份为导向的项目,源于作为一个脆弱的民族群体的经历所产生的被灭绝的恐惧,以及生活在被驱逐、流亡和分裂中的记忆。”[16]饱含恐惧的“种族屠杀”叙事与记忆,既成为新的身份建构的营养,也为民族问题国际化提供了新的议题和话语素材。首先,哈拉布贾事件和“安法尔行动”成为了连接库尔德侨民的一个重要情感纽带。其次,在欧洲库尔德侨民的努力下,包括英国在内的多国承认“安法尔行动”为“种族灭绝”,一定程度上实现了“种族灭绝”话语及恐惧叙事的国际化,这是库尔德地区的一种政治资源。该地官方文件中曾多次提及犹太人与亚美尼亚大屠杀事件,因为大屠杀叙事是两个民族实现独立建国的重要工具与推手。若条件允许,与“安法尔行动”有关的叙述和记忆,可以被用来证明分离主义的主张具有正当性。

(三)族群恐惧的传播机制

在族群恐惧的再生产与扩大再生产过程中,媒介传播和政党政治均是重要推手,而且两者往往杂糅在一起。诸多研究表明,各类媒体常常传达公众的关注焦点、表达公众的焦虑与恐惧,并大事渲染。这一机理也可在民族类议题中出现。从现象层面说,目前全球媒体弥漫的仇恨言论可谓颇具代表性。2019年6月18日,联合国秘书长古特雷斯宣布启动一项打击仇恨言论的行动计划[17]。古特雷斯说,该行动计划将协调联合国各机构,加强联合国与私营部门、民间团体和媒体的合作,使用多种方法识别、预防和打击仇恨言论。2020年5月20日,古特雷斯又发表视频讲话,呼吁全球共同阻止与新冠肺炎疫情有关的仇恨言论,他指出,网上和街头的排外情绪高涨。

媒体参与报道、制造与扩大族类群体恐惧症,成熟的理论工具是道德恐慌论。道德恐慌论来自美国社会学家斯坦利·科恩1972年所著的《民间恶魔与道德恐慌:青年摩登派和摇滚族的创造》一书。他通过分析亚文化中的“摩登派”和“摇滚族”现象,阐述了“道德恐慌”的文化内涵。科恩认为,“道德恐慌”是一种社会过程,是在一定的情境中某种事件、个人或群体显现出来被界定为对社会价值和社会利益构成威胁的一种感知[18]。这一社会过程包含了对特定群体的误解,呈现了由相应事件引发多主体通过媒介互动,进而呈现恐惧的社会建构过程,是一种去政治化的微观过程解读。鲍曼使用科恩的道德恐慌论来分析欧洲移民恐慌,说明媒介和传播在族群恐慌建构中扮演了重要角色。

斯图亚特·霍尔等人通过引进葛兰西的文化霸权理论、马克思主义的阶级关系分析以及种族和后殖民主义研究的相关理论资源,把道德恐慌研究引向了更为宏观的文化政治批判,将其视为“文化霸权危机”的一种表征,即试图通过对道德恐慌形成机制的社会分析来追寻其观念和政治社会根源,及其在特定历史情势中的政治和意识形态功能[20]。换言之,在恐慌的微观建构过程中,还有“看不见的手”在起作用,也就是说,前述微观互动进程中的主体事实上深受西方社会文化霸权的影响。正是通过国家-社会的连接机制,西方媒体非共谋性地与主流意识形态形成了亲和。霍尔等人将分析对象还拓展到了黑人群体,这一双重拓展对族群恐惧阐述具有启示意义。

在阐释群体恐惧通过媒介传播过程建构和传播政治化机制时,还需注意到信息化时代的新变化。譬如,民族主义类恐怖组织的“媒介化生存”和恐惧再生产方式。如果说尼葛洛庞蒂提出的“数字化生存”,揭示了一种由“比特”构成的、由“计算”决定的人类生存方式,越来越多的恐怖组织则以各类媒介(包括大众媒体、社交媒体等)作为自身存在和发展的一种工具[21]。一方面,恐怖组织利用媒介“以行动作宣传”。因应媒介自身的议程设置特性,恐怖组织以接二连三、精心策划的恐怖行动吸引大众媒体报道和社交媒体热议,在此情形下,由媒介营造的恐惧心理就在社会中散布开来。而且,大众媒体出于激烈的行业竞争及对传播效果的追求,往往热衷于描写恐怖行动造成的对公共环境的破坏和对人精神及身体的伤害,进而制造了意料之外的恐惧后果,其效果有时甚至超越了恐怖组织自身的预期,结果是恐怖组织的“存在感”有所增强。另一方面,恐怖组织直接通过社交媒体散布能够引发恐惧的信息,它们或是谣言,或是对政府的攻讦,或是自身的暴行。马里盖拉所编写的《城市游击战迷你手册》就充斥着大量相关内容,如“每个人都可以参与神经战,其目的是在民众和当局之间散布谣言,从而造成政府方面的紧张、失信、不安全、不确定和担忧的气氛”[22]。因此,政府在确定媒体恐惧内容审查、监控的范围和强度时,不乏自由、民主、权利等意识形态的“包袱”;而媒体自身的传播需求,却往往突破社会稳定和国家安全的限度。可见,对于国家、媒体与民族主义类型恐怖组织三者之间关于恐惧话语的塑造机制,还具有广阔的研究空间(6)施莱辛格认为,对于媒体、政治暴力和国家之间的辩证性互动的系统性研究才刚刚起步。参见PHILLIP SCHLESINGER. Media, state and nation: political violence and collective identities[M]. London: Sage Publications, 1991.。

(四)族群恐惧的身份政治

与其他恐惧类似的是,涉及民族因素的群体恐惧,既是意识形态纷争的对象、国家治理的对象,又是国家治理的手段(恐惧是一种控制的艺术)。民族因素的复杂性与这一多重政治属性叠加,使得该类恐惧面貌复杂、内容多维。群体恐惧深嵌于多样的身份政治过程之中,成为群体身份政治构建的重要环节与内容。

第一,国家对恐惧之回应与治理,往往强化了某种身份政治,诱导了新的恐惧再生产机制。“9·11”事件后,不但美国迅疾剧烈回应,诸多西方国家也制定了超出常规的应急性政策予以回应。以澳大利亚为例,虽远在万里之外,该国社会对恐怖主义甚为焦虑、担忧,恐惧感与沮丧感十分明显,澳大利亚政府迅速对潜在的恐怖主义威胁作出严厉回应,尽管该国恐怖主义实质性威胁较小。除积极成果外,该国反恐公共政策产生了始料未及的恐惧后果,即它使得社会主流族群对穆斯林的歧视和诋毁增加(穆斯林移民成为恐怖主义者的替代性对象,亦即新的恐惧对象)。澳大利亚的反恐政治塑造了新的社群恐惧,体现了“替罪羊”与族群恐惧的身份政治逻辑。除此之外,在澳大利亚涉及族类群体的恐怖主义治理过程中还产生了四类恐惧:恐怖主义行为带来身体伤害的恐惧、新的安全环境与安全规范下失去市民自由的恐惧、政治恐惧、感觉不安全的恐惧[23]。

如果说澳大利亚过激的恐怖主义回应政策造成新的恐惧螺旋和身份政治还易于理解,北爱尔兰冲突中对于族群恐怖主义与族群暴力冲突的防守性回应(始于1969年的“和平墙”修筑)所触发了新的恐惧再生产,则更加耐人寻味。1969-1998年,北爱尔兰持续爆发族群暴力冲突,民族主义的恐怖主义事件高发,至少导致3600人死亡,超过40000人受伤,几乎占北爱尔兰总人口的3%[24]。冲突各方于1998年签署《受难日协定》后,北爱尔兰爆发的恐怖主义事件减少、族群政治暴力的烈度和范围均有所下降。在后期的冲突治理与恐惧治理过程中,蜿蜒在贝尔法斯特新教族群与天主教族群社区之间以阻止暴力行为的“和平墙”扮演了重要角色。颇为诡异的是,和平墙在一定程度上阻止了暴力行为,但它不仅制造出了新的冲突界面——即暴力冲突经常发生在和平墙附近(有统计数据显示,在政治暴力导致的死亡数中,三分之一发生在和平墙250米以内,85%出现在和平墙1000米以内),而且导致了新的恐惧断层线和恐惧螺旋。和平墙象征着两个社群的隔离,北爱尔兰新教族群与天主教族群两个群体还在和平墙上涂鸦各种图案与文字,这表现为一种叙事的对抗。从暴力行为到符号表达层面,对立的“自我”与“他者”沿着线性的墙壁得以充分彰显,潜在地将对立的它共同体视为病态的、无法控制的对象。随着暴力衰减,群体之间的恐惧不再是担忧身体攻击和语言攻击,而是担心对自己群体的不忠诚。“他者”的威胁和恐惧更多地成为建构性的产物,但它仍然顽强地存在着,“和平墙”转而成为北爱尔兰社群分化、隔离、猜忌、恐惧、不信任的固化的象征性符号[25]。这说明,族群恐惧符号化后,消除族群间恐惧、建立族群信任任重道远。

第二,当群体恐惧卷入政治过程之中,必然面对诸多政治社会势力和形形色色的意识形态,并为其所审视与赋值。在分析当代欧洲的移民恐惧动因时,鲍曼用了《伊索寓言》中“野兔与青蛙”的故事作为隐喻比较:“我们虽然生活在恐惧之中,但还没有必要选择死亡。”(7)一群兔子常常被各种肉食动物追杀,它们只要看到其他动物接近就会立刻逃跑。有一天它们看见一群野马惊慌失措地跑过,于是陷入极度恐惧之中,跑到一个湖边,无路可逃,决定跳湖自杀,自杀过程中惊起一群青蛙跳入水中。见此,一只兔子说,原来还有动物怕我们兔子,看来情况还没有糟糕到要跳水自杀的地步。参见齐格蒙特·鲍曼. 门口的陌生人[M]. 姚伟,等译.北京:中国人民大学出版社, 2018:12.在自然界丛林法则中,恐惧是常态,在肉食动物威胁下,野马、兔子、青蛙等物种处于恐惧链条之受害者一端,但他们自己也是恐惧传播链条的参与者和干扰者,恐惧还能沿着环境、身份和传播链条而被放大,通过对比反思,那些自认为是处于最坏境况的群体(兔子),其实并非如此糟糕。在鲍曼看来,当前的欧洲移民问题也包含了类似逻辑,他把难民比喻为兔子(习惯性地被其他人类动物讥讽、责备、非难,被否认自身的价值,感到被冒犯和压迫,同时因为无法过上当地人的生活,也被自己的良心和道德法庭谴责、嘲笑和羞辱)。但意料之外的后果是,那些以为自己是社会最底层的被抛弃的本地人,发现另一个比他们还要低下的群体,这是让人“灵魂得救的幸事”[26]。这就是说,本地族群中部分弱势群体和弱势阶层人群,其实也具有“野兔”的恐惧心理认知,但恐惧沿着身份传导之链条并非如此喜剧化或简单化。因为恐惧一方面可以与其他心理状态结合,如怜悯、或仇恨;另一方面可以与不同意识形态相结合,进而会形成不同的认知状态与治理方案。但它的的确确激起了多重自我-他者的关系认知和相关行为。其中,鲍曼最为关注的是,兔子的恐惧心理能够解释最近大规模移民到来激起的各种自恋癖、种族主义、极端民族主义政党和运动何以取得史无前例的成功,以及为什么一些奉行强硬外交政策的领导人在选举中取得惊人的成绩。

从政治学角度说,除了族群、宗教、性别等社会身份外,意识形态对人的政治身份的规定性尤为重要。也就是说,意识形态是赋予恐惧再生产进程中的关键要素。对此,在有关德国人历史悠久的犹太恐惧症议题上,费舍尔有一段非常精彩的论述:对于许多德国人来说,犹太人问题(犹太人恐惧与排斥)一直是当下的——启蒙者要提升犹太人,使得他们成为优良公民;浪漫主义的民族主义者要他们皈依日耳曼民族的价值观及民族精神;自由主义主张社会同化的人建议通婚,保证更高程度的对人类价值观的忠诚,而非仅仅对犹太人的宗教、家庭或民族社群的忠诚;19世纪后期具有种族倾向的民族主义者,要把他们驱赶到犹太人强迫集中居住区,剥夺他们的公民权利,或者甚至灭绝他们[27]。

第三,恐惧情感与意识形态偏好相结合,型塑了国家不同的恐惧处置和回应性公共政策。美国奥巴马、特朗普两任总统对于群体恐惧应对方式彰显了其间的差异性。在反恐议题上,新自由制度主义底色鲜明的奥巴马,2017年发表告别演说时回顾了任职期间对恐怖主义的打击,他说:“当我们屈服于恐惧时,民主也会崩溃。”[28]而新保守主义特征显著的特朗普,则在2018年的一次会议中要求强化与移民有关的法律,他声称:“你不知道那些(来自墨西哥的)无证移民有多坏,他们不是人,而是动物。”[29]两任总统对于群体恐惧的不同回应,体现了意识形态偏好对于恐惧处置和回应政策的差异性。在社会舆论方面,美国查普曼大学2018年的调查数据显示,“极其保守”者对于“移民比美国公民更容易犯罪”持“非常同意”或“同意”的占45%,而持同样态度的“极其自由”者只占1.3%;对于“移民将疾病带入美国”这一观点,持“非常同意”或“同意”的前者占65%,后者占12%[30]。

一方面,左与右的意识形态差异导致恐惧政治应对分歧。当代西方国家中,意识形态连续谱越偏左,对于移民、难民的接纳度、宽容度越高。持右翼立场者通常的观点是:正是自由主义者基于“人人生而平等”的理念,对难民、移民等的宽松接纳政策,引发各类社会问题、造成群体恐惧的泛滥。出于对恐惧等消极情绪的低宽容度,他们更倾向于以驱逐、拒绝等强硬手段抵制难民、移民的涌入,而一旦产生事件性恐惧甚或局部性恐怖,恐惧将有可能转化为愤怒,冲突和战争难以避免[31]。反过来,持左翼立场者也经常对右翼立场的恐惧政治应对高压措施——如监听监控等措施损害了公民权利和自由而提出抗议。

在欧盟,右翼民粹主义政党及其政客以保护“欧洲认同”的名义发表反移民言论、制定反移民政策并逐渐在一些国家形成主流,这使得对移民的恐惧政治和仇恨政治“惊人地增长”,加剧了社会对于移民的弥散性焦虑[32]。在政治信息传播中,只有既让人们害怕威胁事件的严重性和可能性,又让他们意识到传播者具有解决之道并有能力实施,恐惧信息才能更有说服力[33]。因而,不少持右翼立场的政客利用这一恐惧心理机制,热衷于建构耸人听闻的“移民威胁论”以达到特定政治目的。

在加拿大,保守派指责皇家骑警和安全情报局对恐惧的控制作用被“加拿大人过于喜爱的公民自由和宪法权利所破坏”,甚至建构恐惧症话语,提出“加拿大是恐怖分子的机会之地”,呼吁对穆斯林移民采取更强硬的措施,而保守派圈子之外的观点则认为这是一种过度反应和“优先级的错位”[34]。加拿大保守派的恐惧症话语建构,表现为一种对于“恐惧诉求”的塑造,即将社会对特定族类群体的恐惧加以利用和操弄而成为一种政策工具。

在美国,恐惧是一种基本的政治心理,美国人甚至“对恐惧上瘾”,因此选举政治中能够吸引选民的政治信息与这种恐惧心理密切相关[35]。基于社会认同理论,有学者发现,美国认同程度强烈的人比美国认同程度较低的人更有可能在选举中将移民威胁观念和对移民的恐惧转化为对特朗普的支持[36]。

另一方面,以恐惧应对恐惧的立场统一。意识形态差异塑造了不同的族群恐惧认知,但这种差异也会在某种情况下达成共识,即将群体恐惧作为一种政策工具。这通常体现为现代国家以恐惧作为对涉及民族因素的分离运动或恐怖活动(通常在产生事件性恐怖之后)的一种“以恐惧制恐惧”“以暴制暴”的回应方式。

从韦伯到米格代尔,政治理论家们在对现代国家进行定义时都没有忽略暴力的作用和地位(8)韦伯视“理性的国家”为“垄断合法暴力和强制机构的统治团体”,米格代尔认为国家是一个权力场域,其标志是“使用暴力和威胁使用暴力”。参见马克斯·韦伯. 经济与社会(下卷)[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1997:730;乔·S.米格代尔. 社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成[M].李杨,郭一聪,译.南京:江苏人民出版社,2013:16.。暴力与恐惧正是一枚硬币的两面,对于涉及民族因素的分离运动或恐怖活动,对其使用暴力或威胁使用暴力,属于国家合法性框架下的一种措施甚或是权利。在这种暴力形成的恐惧之下,分离运动和恐怖活动面临的成本大幅提升。

当代大多数西方国家结合国情和族群情况的实际,采取建立巩固国家认同、防范狭隘族类群体认同的融合类政策措施,以降低族类群体之间以及族类群体对于国家的恐惧。许多西方国家的政策实践,事实上体现了自由主义的民族主义的一些观点和主张,旨在提升社会凝聚力,尊重族类群体中个人的文化权利、按个人而非族类群体的福利分配、“先成员后忠诚”的政治义务观等[37]。欧盟越来越多成员国采取了相似的制度和机制,包括确保移民合法居住权,促进族类群体的平等获得就业、住房、教育和政治参与权利的措施,平等的入籍和公民政策,打击族群歧视、种族主义和仇外心理等[38]。然而,意识形态中左与右的此消彼长,一定程度上取决于真实的族群恐惧类型的强度,强度越大,意味着恐惧建构的基础就越深厚,恐惧话语生产和传播的空间就越广阔,偏右意识形态的主张也就更能占据政治舞台的显著位置。

四、族群恐惧政治化治理的难度与线索

族群恐惧的治理是人类共同面临的难题,从人的根本心理机制观察,它事实上只能缓解而无法根除。

一是族群恐惧是一种心理本能,是面对实质或建构性的威胁群体的一种“贪生”反应。只要存在现实、潜在或建构的群体威胁,恐惧心理就不可能消失,而前者是恒常的。霍布斯甚至将恐惧作为社会建构的一种基石,他认为人如果没有恐惧,就会更急迫地被支配人所吸引而不是被社会所吸引。在此意义上,他将恐惧视为“大规模的、持久的社会的起源”,而恐惧是“对未知的恶行的各种预测”[39]。

二是由“相对剥夺感”导致的族群恐惧频发。默顿将“相对剥夺感”的存在视为一种社会问题,他提出:“这一社会问题已被看作是,社会中所存在的事物与这一社会中功能显著的集体实际希望(而非幻想)的事物存在之间的重大的、非意愿的不一致。”[40]群体“相对剥夺感”带来的心理落差,除了引发被剥夺群体的沮丧、羡恨交织、怨恨、愤怒等负面情绪之外,由之产生的恐惧亦是一种副产品。这种恐惧分布于各群体之中:被剥夺群体因对未来的悲观预期而产生恐惧;当被剥夺群体的愤怒、怨恨等激烈情绪经动员转化为带有暴力性质的行为时,会引发其他群体的恐惧,这种恐惧的类型往往根据暴力行为的强度而不断上升,甚至会达到局部性恐怖的程度。如尼日利亚北部恐怖组织“博科圣地”制造的恐惧就与“相对剥夺”现象密切相关[41]。

三是消极的族群恐惧工具化现象难以消除。这一现象体现于两个层面:一是在西方选举制游戏规则下,一些政党、政客在民粹主义、右翼思潮甚或种族主义等意识形态驱动下,利用选民对于特定族群的恐惧,将群体恐惧工具化以赢得选票或达到其他政治目的,但有些恐惧是现实的,有些则是人为建构的;二是民族分离、独立运动中处于冲突力量对比中相对弱势一方将历史上的恐惧工具化,以其悲情和创伤底色自证行为的合理性和合法性,从而实现自身政治诉求。尽管有批评认为在选举中激起选民包括恐惧在内的情绪违背了民主程序的理性原则,但“恐惧诉求”机制在其中的作用与正面的情绪激励同样都是显而易见的[42]。因此,只要群体恐惧具备政治价值,这种消极现象就难以消除。

四是社交媒体的不断发展为族群恐惧的传播提供空间。除恐怖组织通过社交媒体传播自身主张、招募组织成员甚至“以行动作宣传”外,普通用户也主动或被动地卷入恐惧信息的网络传播之中。此外,社交媒体还可以成为将群体恐惧转换为暴力行为的召集平台。2019年,新西兰克赖斯特彻奇枪击案发生后,当年的G20峰会签署发布了《关于防止利用互联网从事恐怖主义和助长暴力极端主义的声明》,敦促各类社交媒体禁止用户利用其平台为恐怖主义和暴力极端主义提供便利[43]。这表明各国越来越重视社交媒体的恐惧信息治理,也意味着它已成为世界性难题。关键原因在于,一方面,与传统媒体不同,社交媒体的把关机制是后置的,即用户生成内容后平台方能对其进行审查,在这一时间差中,恐惧信息已产生了一定的传播范围和效力。另一方面,恐惧信息的传播者不断“发明”新的暗语以躲避这种审查,也加大了治理的难度[44]。

五是移民、难民问题短期内难以得到缓解,导致恐惧政治长期化、常态化。集中爆发于2015年的欧洲难民危机还在延续,难民的大量涌入为欧洲各国群体恐惧的滋生蔓延带来了驱动力,“三I问题”(Islam、integrity、immigration)成为欧洲各国恐惧政治的治理对象。除了对于国内经济发展、社会秩序、福利分配、民族认同等受到移民/难民影响的恐惧之外,“三I问题”安全化带来的恐惧是更棘手的治理挑战。2017年发布的《欧洲难民危机》报告显示,因为对于“伊斯兰国”恐怖分子随难民潮渗透进欧洲的恐惧,安全问题已经成为关于难民问题政治讨论的中心议题[45]。

尽管族群恐惧并不必然导致暴力行为,但却是国家安全、社会心态、繁荣稳定的重要影响因素。超过社会承载能力的恐惧会损害安全、破坏团结、瓦解共识、形成分裂。因此,族群恐惧治理无异于通过持续的调控和调节实现一种“静不稳定”——将恐惧控制在可控范围内以保证政治和社会的稳定(9)“静不稳定”来自于航空工程术语,采取“静不稳定”设计的飞机由于气动中心在物理重心之前,所以非常灵活,但却是传统机械操控所无法控制的,因为这需要时时刻刻不间断地对各种舵面进行大量的细微调整以保持飞机稳定。其内在原理与恐惧治理有相通之处。。这极大地考验着人类的政治智慧和技巧,对话语表达和治理技术都提出了新要求,也考验不同国家与政党自我调适与整合的能力。

针对族群恐惧、恐惧政治治理的难度,可尝试因循下列线索开展治理:

其一,限定族群恐惧层级。如果说族群恐惧心理因恒常的现实、潜在或建构的群体威胁而无法根除,对其进行治理的意义正在于将这种恐惧限定在社会心理和社会能够承受的范围之内,即避免发生大范围、高烈度的恐惧,更妥善地治理小范围、低烈度的恐惧,防止其螺旋上升。

其二,针对“相对剥夺感”导致的族群恐惧,应更多地注意安全、权利、发展等领域公共产品的合理族际分配。“相对剥夺”事实上关乎一种公共产品获取和社会阶层跃迁可能性的“机会结构”(opportunity structures)[46]。正如韦伯所指出的:“政治经济学的任何工作都只有以利他主义为基础才可能。”[47]因而衡量这种分配合理性的标准在于:是否结合族群实际,以弥补资源禀赋、发展状态等差距为出发点,以公正、平等地维护、促进少数人权利为途径,以保证族群政治的和谐稳定为根本目的,从而化解被剥夺群体的恐惧。

其三,在实践中持续磨合国家与社交媒体之间的关系,积累族群恐惧信息治理经验。这其中可分为两个层面。第一,应以可信、可达的官方信息遏制社交媒体的恐惧传播。与具备严格的层级化把关机制且强调中立、理性、客观、真实等价值观的传统媒体相比,个人化的社交媒体使得信息的不确定性和非理性成分前所未有地加大,这使得在面对社会之中的族群多元化情形时,社交媒体更容易传播、生成群体恐惧,甚至有意无意地制造恐惧谣言,在根本上这与确定的权威信息的相对失语和缺位有关。当然,社交媒体本身也是这种信息传播平台,这构成了网络空间的话语竞争。第二,社交媒体自律与他律相结合。社交媒体尽管并非是近年来才出现的新生事物,但网络信息传播仍因超越民族国家主权边界而仍是各国普遍面临的治理难题,在时刻生成的海量数据中辨识或明或暗的群体恐惧信息难度也越来越大。一方面社交媒体自身应当完善传播规则,阻止恐惧信息传播;另一方面国家需要从法律、道德、经济等层面开展多渠道的社交媒体治理。根本来说,对于社交媒体的恐惧信息治理难题,体现了民族国家在应对新传播技术及其带来的全球性问题的困境,即国家政治面对全球政治的一种力不从心。在这一层意义上而言,治理线索会通过不断地磨合而逐渐清晰。

其四,在国内国际族群恐惧治理路径之间形成有机结合。对于现代社会的恐惧政治,鲍曼开出的药方是找到(或建构)一种路径“将权力和政治重新合并在一起”,这样就可以使政治免于沦为由各种力量角逐的竞技场,权力则可以通过制定稳固的远期规划彻底解决恐惧工具化的顽疾,但困境之一在于“缺乏工具使政治重掌权力”,之二则是导致恐惧工具化的基础问题(如移民和难民)是全球性的,地区化、国家化的方案无助于解决问题[48]。鲍曼提出了一个充满理想主义的设想,而又悲观地分析了其间的困境,这使得实现这种设想成为一种“不可能完成的任务”。或许这也从侧面表明,群体恐惧工具化治理的难度并非结构性的,而是根源性的,它与笔者提出的第一种治理难度紧密相关,即恐惧会被作为一种无法克服的心理机制而被利用。就欧洲言,这种根源性又体现为笔者提出的第五种治理难度。沿着鲍曼提出的困境,可能的治理线索首先是注意对真实的恐惧和建构的恐惧、与安全相关的恐惧和不具备安全属性的恐惧进行科学、精准的识别和区分,以立法等社会自我纠偏机制防止有限的治理资源被错置,后者对于族际关系、社会心态、社会稳定的危害性往往更甚于真实的群体恐惧;其次是在国际关系层面,西方的群体恐惧的盛行可谓相关国家和地区不合理、不公正的地区战略和政策所酿的苦果,相关行为应得到国际社会的有效制衡,同时持续推动难民治理机制升级转型,开展移民、难民问题的跨区域甚至全球治理,减少移民、难民的形成,以期从根源上解决群体恐惧。

族群恐惧和恐惧政治治理中存在的一个悖论在于:群体恐惧无异于一种“心魔”,如作为弥散性焦虑的恐惧,人们通常对其缺乏自觉意识,但一旦提及它就意味着激活它,甚至成为一种“自我实现的预言”。越是在族群恐惧治理进程中强调恐惧,恐惧反而会实现自我再生产,这背离了群体恐惧治理的初衷,反而“越治理越恐惧”。因而,选择“治标”“治本”还是“标本兼治”就成为族群恐惧治理中必然作出的一种选择。一种可能的方式是,将群体恐惧治理置于更宏大的国家建设规划之中,将族群恐惧“润物细无声”地溶解于族类群体多样性与国家建设所要求的同一性之间的辩证应对之中。在族类群体作为政治竞技场主体的场景中,个体的命运与族类群体的命运高度相关甚至紧密绑定。族群恐惧反映了族类群体间关系及族类群体与国家间关系的不确定性,而根源在于这种不确定性中所蕴含的族类群体自身前途和命运的不确定性。这种不确定性越大、与暴力的关联度越高,群体恐惧的强度越大。从国家角度说,群体恐惧直抵国家核心利益,因为它关乎族群政治的稳定乃至国家安全,通过妥善的渠道和方式将群体恐惧置于可控、安全的范围之内是恐惧治理的目标,而根本目的在于建立起和谐的族类群体间关系及族类群体与国家间关系。

笔者提出了“族群恐惧”这一学术概念,并尝试对其进行科学解释。为此,依据范围与烈度的差异,我们将族群恐惧分为整体性恐怖、局部性恐怖、事件性恐惧、事件性焦虑、弥散性焦虑五类,在成因上提出了由存在性威胁形成的族群恐惧和由建构性威胁形成的族群恐惧两类,两者分别对应政治心理过程和政治工具化过程两种族群恐惧的政治化过程,并从五个维度对恐惧政治化的形成机理进行了分析,还对当前族群恐惧治理进行了概要性归纳和评价,试图提供一种以群体恐惧为核心的民族冲突阐释框架。

从政治心理学角度审视,族群恐惧、恐惧文化、恐惧政治与恐惧治理有潜力成为阐释世界民族冲突的关键性概念。笔者提出的涉及民族因素的恐惧政治现象研究的问题意识自有待进一步深入探究,与之相关联的政治心理学视域的问题领域亦亟待开拓:在民族冲突中,恐惧与愤怒、悲伤、失落等其他相关情绪类型之间存在何种关联机制,甚或与更为复杂但尚未得到充分阐释的“羡恨交织”之间有何关联?恐惧情绪如何影响冲突主体对于冲突进程的认知,进而形塑相应行为?在实践中,我们时常看到西方国家政府首脑就民族历史遗留问题进行道歉,消减族群恐惧是其中的应有之义,但效果往往差强人意。由其引发的问题是,族群恐惧治理进程如何容纳其他结构性因素才能达到最佳效果?这些问题有待持续深入的研究,以丰富族群恐惧这一学术概念的支撑体系。

只要族群冲突存在,族群恐惧就不会消失。亚里士多德说“恐惧使人思考”,因为人一旦对事情绝望,就没有思考的余地[49]。这表明,族群恐惧现象及其治理为族群政治设置了新的议程,为世界民族问题研究拓展了新的领域,为族群冲突治理铺设了新的路径。恐惧的反面是希望,无论是学术研究还是政策实践,都应当对关联族群恐惧的理论和现象投入更多的关注目光。