社会学如何把物质“请”出来?

——以消费社会学中的“社会物质性”为例

王 宁

一、引言:社会学中的物质隐身与物质转向议题

大概从20 世纪六七十年代开始,西方社会科学领域出现了文化转向。以消费社会学和市场营销研究为例,学者们把注意力集中在物质产品的文化含义上,商品被看作表达某种社会和文化意义的符号。在消费社会学领域,波德里亚在《消费社会》中宣称,我们所消费的不是物体(objects),而是代表某种意义的符号。消费既不是物质实践,也不是对“富裕”的心理体验,而是对符号进行操纵的系统化行动①Baudrillard J., Selected Writing, edited by Mark Poster, Cambridge, UK: Polity Press, 1988, pp. 44, 21-22.。为了变成消费的对象,物体必须变成符号。我们消费的不是商品的物质性,而是它的符号含义,消费者以追求符号差异化的方式被整合到消费社会中②Baudrillard J., Selected Writing, edited by Mark Poster, Cambridge, UK: Polity Press, 1988, p. 22, 41.。在市场营销领域,则出现了消费文化理论的研究流派,侧重研究商品对消费者所具有的文化含义以及相关体验③Arnould E. J., Thompson C. J., “Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research”, Journal of Consumer Research, 2005, 3(4), pp. 868-882.。

毋庸置疑,不论是波德里亚,还是消费文化理论的学者,都不否认物质(matter)或物质性(materiality)在消费生活中的作用。但他们对商品的物质性的承认,更像是从经验生活立场对物质及其物质性的作用的承认,而不是在理论框架上的承认。在他们看来,商品的物质性只是作为一种消费生活背景和前提,并没有在他们的理论系统中找到对应的位置。可以说,在他们的理论中,物质隐身了。有必要指出的是,波德里亚从符号的角度来看待物质,在当时属于重要的前沿理论创新。当然,出于创新的驱动,他把注意力倾注在物质的符号上,也是可以理解的。但在“符号转向”以后,消费社会学理论对物质及其物质性的长期“无视”,则是一种过犹不及。

在文化转向中,作为实体和功能的物质只被消费社会学或行为学当作前提和背景,物质及其物质性则未被纳入社会学理论体系。这种对物质和物质性的理论轻视会对社会学,尤其是消费社会学的理论解释力造成一定的削弱。我们不能仅仅依据商品的符号意义来解释人们的消费品购买,也不能仅仅依据消费者的趣味(布迪厄认为它具有社会区分的符号意义)来解释消费品选择。消费者其实常常依据商品的物质性能来选择商品。例如,如果某款洗衣粉洗涤效果很差,不论广告如何赋予它以什么符号意义,也不会有消费者购买。

拉图尔试图扭转社会学者对物质的“偏见”,他尝试把物质看作在社会学理论中具有解释力的概念。他质疑过往的社会学为“无物体(object)的社会学”①Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 73, 82.,并试图把物质整合到社会学理论中。在他看来,社会学理论不能无视物质及其物质性对人的行动的影响作用。物质及其物质性不能仅仅是社会生活中的前提,而必须是社会生活本质属性的一个方面。

在拉图尔看来,物质进入社会领域并不限于以下三种方式:马克思的物质基础决定论、布迪厄的物质作为反映社会区分的镜子论、戈夫曼的物质作为行动的舞台背景论。它们各自都正确,却难以充分解释人(humans)和非人(nonhumans)的纠缠②Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 84.。物质进入人们的社会行动过程,并具有能动性。有没有物质,人的行动的效能是有差异的③Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 71.。尽管物质在社会生活中无处不在,过往的社会学者却不愿提及物质④Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 73.。之所以如此,是因为他们害怕陷入技术决定论,但他们却因此陷入了社会决定论⑤Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 84.。

在拉图尔等一批学者的努力下,在过去的20 年里,西方社会科学出现了“物质转向”⑥Barad K., “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2003, 28(3), pp. 801-831; Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford: Oxford University Press, 2005; Orlikowski W. J., “The Sociomateriality of Organisational Life: Considering Technology in Management Research”, Cambridge Journal of Economics, 2010, 34(1), pp. 125-141; Magaudda P., “When Materiality ‘Bites back’: Digital Music Consumption Practices in the Age of Dematerialization”, Journal of Consumer Culture,2011, 11(1), pp. 15-36; Baron F. L., Gomez R., “The Associations between Technologies and Societies: The Utility of Actor-Network Theory”, Science, Technology & Society, 2016,21(2), pp. 129-148.。国内学者也注意到这种变化⑦郑作彧:《物-人关系的基本范畴:新唯物主义社会学综论》,《社会学研究》2023 年第2 期;戴宇辰:《“物”缘何行动?——拉图尔的“物之社会学”考察》,《社会学评论》2023 年第2 期。。消费社会学者应该反思过去过于侧重商品符号和文化,进而在理论上“轻视”物质及其物质性的做法,重新把物质“请”出来。但消费社会学请出物质的方法不必雷同于拉图尔的行动者网络理论,而是要有自己的一套理论逻辑。本文的目的,是试图从重构结构与能动的关系来探讨在消费社会学理论上“请”出物质的可能性。

二、从结构-能动的二重性理论到结构-物质-能动的三角关系理论

自20 世纪70 年代以来,结构和能动的关系成为社会理论领域的热门话题。之所以如此,是因为学者们对以往侧重宏观结构的社会理论(如结构-功能主义)和侧重能动性或微观行动(如符号互动论、常人方法论)的社会理论之间无法融合的缝隙和对立的不满。因此,一些学者(如吉登斯、鲍曼、布迪厄等)试图在理论上建立结构与能动之间的内在联系。例如,吉登斯认为,结构和能动(structure and agency)是社会理论的核心问题。结构和能动是一种二重性关系,而不是决定与被决定的关系。行动主体或能动者(agents)的行动不但受到结构的约束,而且也在再生产或改变结构。结构不但是行动的结果,而且也是行动的媒介①Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan,1979, pp. 4-5.。

但是,在结构和能动的关系中,物质处于何种地位,学者们常常语焉不详。有时,物质被包括在基础结构的概念中(如马克思的“经济基础”概念);有时,物质则被排除在结构概念之外(如列维·斯特劳斯)。在吉登斯那里,结构是系统的结构属性②Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan,1979, p. 66.。系统存在于时空中,而结构则不存在于时空中,因为它是一种虚拟的秩序(the virtual order)③Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan,1979, p. 71.,它只有通过人的实践时刻才被例示或实例化出来;结构如同语法规则,存在于人们的大脑中,只有通过实际的言说实践才得以实例化。吉登斯进一步指出,结构不仅包括规则,而且包括资源;结构是规则和资源的组合;这些资源可以进一步区分为“权威性资源”和“配置性资源”④Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan,1979, p. 66, 93.。很显然,配置性资源包括物质在内。但是,如果把结构看作由规则和资源(包括物质)所组成,那么,其中的物质明显同结构作为虚拟秩序的界定相矛盾,因为物质不是虚拟的。

吉登斯明显地意识到这个矛盾,因此,他强调,他所说的“资源”,是一种“能力”(capacity),而没有明确地说它包括物质实体。在他的结构概念中,之所以要在“规则”之外再加上“资源”,是为了“强调权力对社会理论的中心地位”,而“权力不是对一种状态的描述,而是一种能力”⑤Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan,1979, p. 68.。如果说物质是实体的,不能作为“虚拟的秩序”的“结构”概念,那么,“能力”可以是虚拟的。把“虚拟”的、作为“能力”的“资源”放到“结构”中,就避免了物质实体与作为虚拟秩序的结构的矛盾。以这种方式,物质实体其实是被巧妙地从“结构”中脱身了:物质成为“能力”背后隐身的、类似于康德所说的“自在之物”。我们看见的是能力,但我们看不见物质,因为它与虚拟的结构是矛盾的。但是,在物质“不在场”的情况下,物质与能力之间的因果关系,就变得无从考察了。

没有物质的结构概念是有局限的。例如,物质的短缺或丰裕,直接影响了结构的类型。结构的变迁,不但与人的能动性构成辩证的联系,而且也与物质构成内在的联系。结构是要通过人的行动施行出来的,而施行需要物质的手段。不仅如此,物质手段的进步也导致行动能力(能动性)的提高,从而可能导致结构的改变。脱离了物质的结构概念既不能解释自身的变化,也无法充分解释行动主体能动性的变化。例如,技术产品作为一种物质,不但导致结构的变化,而且也导致人的能动性的变化。假如结构概念排除了物质,它如何解释技术对社会结构和人的能动性的影响?

围绕技术与社会结构的关系以及技术与人的能动性关系,学术争论进而出现。一派学者坚持技术的决定性作用。例如,马克思认为,蒸汽机的发明导致了资本主义的产生。在他那里,技术革命导致了社会结构的改变,并因此导致人的能动性的改变。但是,另外一派则坚持社会建构论立场,认为技术本身是社会建构的产物。技术对社会结构和行动的影响作用本身是被社会所建构的。例如,韦伯认为,是文化价值观而不是蒸汽机,导致了资本主义的产生。蒸汽机不过是一种新的价值观实施到一定阶段的结果。

为了超越技术决定论和社会建构论的对立,一些学者从其他学科那里汲取营养,提出了第三种立场——可供性立场。他们从生态心理学家吉布森(Gibson)那里借鉴了“可供性”(affordance)概念,但对其含义进行了社会学的改造。他们认为,物质并不决定人的行动,而只是为人们提供“行动机会”。一方面,没有必要的物质,某些行动变得不可能。例如,我们不能在无水的池子里游泳,不能用肉眼看穿人的内脏,不能凭双手在天空飞翔。在这里,相应物质的缺乏,使得这些行动没有可能发生。另一方面,即使物质为某种行动提供了可能性,从可能到现实还取决于行动主体的能动性。如果他们没有感知到这种可能性,或者不愿利用这种可能性,这种行动就依然不能发生。例如,中国的五星酒店的游泳池可供人们游泳锻炼,但许多旅客却不利用这种机会。所以,物质并不决定行动,而只是为行动提供可能性。物质可供人们从事某种行动,但这并不意味着该行动必然发生①Hutchby I., “Technologies, Texts and Affordances”, Sociology, 2001, 35(2), pp. 441-456; Bloomfield B. P., Latham Y.,Vurdubakis T., “Bodies, Technologies and Action Possibilities: When is an Affordance?”, Sociology, 2010, 44(3), pp. 415-433.。

但物质本身却是被结构所约束的。结构不同,人造物质的档次、质量和数量就不同。例如,轿车可供人们以更快的交通方式流动。但在中国的计划体制时期,轿车被严格限制于特定群体使用,并不是所有的人都可以享用轿车。只有在市场体制中,驾驶私人轿车的可供性才摆脱了计划体制的约束而被释放出来。所以,物质的可供性本身是受到结构的影响的。在这个意义上,物质在结构和能动中扮演了中介角色。

物质对行动主体的能动性的影响不可被忽略。物质本身既具有社会性(物质产品传递了生产组织的意图,反映了生产者和消费者的社会互动),又具有物质性(从而为人们提供“行动机会”)。因此,在社会生活中,技术产品的“社会性”和“物质性”是纠缠在一起的②Bloomfield B. P., Latham Y., Vurdubakis T., “Bodies, Technologies and Action Possibilities: When is an Affordance?”,Sociology, 2010, 44(3), p. 429.。的确,在社会科学研究中,物质对行动的影响被反复提及,但如何把物质整合到社会理论中,却依然是悬而未决的。有鉴于此,我们可以试图对吉登斯结构与能动关系的社会理论进行重构,从而把物质对结构和行动的影响作用整合到理论中。相应地,吉登斯的结构与能动的二重性理论就演变为结构-物质-能动的三角关系理论(图1)③关于结构、物质和能动的三角关系更早的讨论,参见王宁:《美感穿插实践与日常生活的美感化——音乐消费工具、可供性与音乐消费革命》,《山东社会科学》2018 年第10 期。。

图1 “结构-物质-能动”三角关系理论

在图1 中,下端显示的是吉登斯所讨论的结构化理论。结构和行动不是前者决定后者的关系,而是二重性关系。一方面,结构是行动的媒介。结构既约束(constraining)行动,又促使特定行动得以发生;结构对行动具有使动性(enabling)。另一方面,结构又是通过行动主体的能动性而得到再生产或改变的。行动主体的实践是结构存在的载体,没有这个载体,结构就成了无源之水、无本之木④Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan,1979, pp. 1-8.。在“结构-物质-能动”的关系中,物质介入了结构和能动的辩证关系中。结构之所以能够约束能动,在一定程度上是由于它所支配的资源的有限性。结构之所以能促使能动者的行动的发生,在一定程度上,是因为特定的结构对应了特定的物质资源,而特定的物质资源为能动者提供了特定的行动机会。所以,结构和能动的二重性,是物质介入其中的二重性。

图1 的左上端显示的是结构和物质的关系。依据拉图尔的“人和非人的纠缠”概念①Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 84.和奥利考斯基的“实践中的纠缠”(entanglement in practice)概念②Orlikowski W. J., “The Sociomateriality of Organisational Life: Considering Technology in Management Research”, Cambridge Journal of Economics, 2010, 34(1), pp. 125-141.,我们可以把结构和物质也看成是一种纠缠的关系。这种与物质相纠缠的结构,就不是吉登斯所说的“虚拟的秩序”,而是一种与物质相互交织的结构。例如,门禁作为一种结构,既体现为一种对进入大院的通行权的监控制度,又体现为围墙和大门等具有物质性的物质。二者相互纠缠,不可分离。

“纠缠性”概念强调了结构和物质的相互影响,并避免了决定论陷阱。一方面,物质并不决定结构,但构成结构变化的诱因。例如,地理环境的变化导致社会结构的变迁,矿物质的枯竭诱导资源型城市的社会结构的改变;再比如,新的技术促使新的社会结构的形成,如马克思所说的蒸汽机导致资本主义生产方式的形成。之所以物质只是构成结构变迁的诱因,而不是决定因素,是因为物质对结构的影响受到行动主体的能动性的中介作用。行动主体的能动性不同,相同的物质环境对结构的影响作用也就不同(这为引入物质可供性提供了窗口)。另一方面,物质,尤其是人造物质,是结构导致的结果。以技术产品为例,它是创新的产物,而创新往往受到结构的影响。在传统的威权型社会结构中,创新往往被认为构成主流秩序和权威的威胁而遭到压制,而在现代的民主自由型社会结构中,创新往往得到激励,因此,大量的创新得以涌现,技术革命因此得以发生。而技术革命反过来又诱导社会结构的变化③Goldstone J. A., “Cultural Orthodoxy, Risk, and Innovation: The Divergence of East and West in the Early Modern World”,Sociological Theory, 1987, 5(2), pp. 119-135.。

图1 的右上端显示的是物质和能动的关系。一方面,物质承载和传导了结构对能动的影响力,因为物质是结构所导致的结果(如技术产品),因此,物质对能动性的影响的终极根源是结构,物质只是在其中扮演了中介角色,构成结构和能动之间的中介变量。物质具有社会性(物质是社会结构的产物和折射)。另一方面,物质本身也对行动主体的能动性产生影响。这种影响体现为可供性,即:物质为行动主体提供行动机会。这说明,在一定程度上,物质对行动的影响在于它的物质性。但物质并不决定行动主体只能采取一种行动(存在多种行动的选择),也不决定该行动一定发生。行动主体是否利用物质所提供的行动机会,取决于行动主体的能动性。以物质作为中介和物质本身的可供性来处理物质和能动的关系,就既能摆脱决定论陷阱,也克服了唯意志论倾向。所以,物质对行动有影响作用,但不是决定作用,物质既是结构的影响作用的传导者和中介者,又以其物质性为行动者提供特定行动机会。物质的中介性和可供性构成超越技术(物质)决定论和唯意志论的第三条路径。

不论物质是作为中介,还是作为可供性,物质都同时具有社会性和物质性。一方面,由于其物质性,特定时期的物质为特定的行动提供了可能性(可供性)。而从可能到现实,则取决于行动者的能动性。另一方面,物质是结构的影响作用的传导和中介,是社会结构影响的结果。在这个意义上,物质具有社会性。物质嵌入在社会结构中,并与社会结构一起(纠缠性),构成对能动的约束性和使动性。

上述“结构-物质-能动”的三角关系理论有助于我们克服拉图尔所批评的“无物体的社会学”的立场,从而把物质从社会学理论的幕后请到社会学理论的前台来。无物质的社会学立场囿于社会学的理论自洽,无法给物质一个恰当的理论位置。然而,在研究实践中,学者们把物质从社会学理论的前门驱逐出去以后,却常常被研究者从经验研究的后门中“走私”进来。之所以如此,是因为对人的行动的解释,客观上离不开物质的影响作用。

三、给结构和能动“注入”物质

物质介入性意味着物质是结构和行动之外的第三个因素(在结构和行动的关系中发挥中介作用)。但这只是一种情形,物质介入还包括其他两种情形:一种情形是物质“注入”结构中,另外一种情形是物质“注入”能动中。物质“注入”结构意味着,当我们讨论结构的时候,不能不把物质带入其中,不能不考虑人与物质的关系结构,即围绕物而形成的关系结构。人和物的关系结构,可以叫作人-物组合结构。同样,当我们讨论物质“注入”能动的时候,不能不考虑物质对提升能动性的作用。带入了物质的能动性和没有带入物质的能动性,是有差异的。例如,用机关枪的士兵的战斗力,胜过用大刀的士兵;“一夫当关,万夫莫开”说的则是阵地作为物质对提升战斗力的重要性。可见,在注入了物质的情形下,“结构”概念和“能动”概念都需要加以重构。而注入了物质的结构和能动,则不再是原来意义上的结构和能动,而是具有社会物质性的结构和能动。

(一)从无物质的结构到有物质的结构:人-物组合结构

如前所述,吉登斯所说的结构是一种虚拟秩序,不存在于时空中,只有通过实践才在时空中实例化。而物质是存在于时空中,因此,物质概念实质上是与这样的结构概念矛盾的,因而难以被整合到吉登斯的结构概念中。但是,在现实中,结构常常与物质发生难以分割的纠缠关系。在许多情形下,我们所说的结构,往往是围绕某种物质而形成的社会关系结构。例如,产权制度就是一种围绕物质而形成的社会关系结构。而产权制度在近代西方经济增长中发挥了重要的作用。产权结构就是一种“人-物组合结构”。马克思在《资本论》中所说的“生产关系”,其实就是一种围绕生产工具所展开的社会关系结构,因此,它也是一种“人-物组合结构”。在这种人-物组合结构中,拥有生产工具所有权的人获得了对缺乏生产工具的劳动者的剩余劳动进行剥削的能力。中国历史上的土地革命,就是试图推翻过去围绕土地而结成的社会关系结构,并用新的围绕土地而形成的社会关系结构(土地国有制结构)来替换它。当代中国的经济发展也在很大程度上与围绕土地而形成的社会关系结构有关。例如,在1994 年的财政分权的背景下,土地国有制结构以及中央把地方的土地出让收入交给地方政府,这才使得地方政府得以施行土地财政。而土地财政让地方政府获得了物质资源以推动基础设施等投资项目的展开,从而促进地方经济的发展。

“人-物组合结构”不但包括围绕物质而形成的社会结构(社会关系结构),而且也包括围绕人而形成的物质结构,即物质化的技术结构。例如,我们与传统消费品的组合,是一种人和物的直接组合。但在电气化时代,我们与家用电器的组合,就不仅仅是我们与家用电器的组合结构,而且是我们与电力供给公司的组合结构(依赖其电力供给)。我们与智能手机的组合,则涉及我们与更多的背后支持系统的组合。这种技术结构折射了人与人的社会关系结构,如消费者与生产者的互动关系结构。因此,我们与物的组合的技术结构,反映了我们围绕物而形成的社会关系结构。

人-物组合结构不同,人们的行动能力也就有差异。例如,不同的人-物组合的社会结构(如产权结构)导致不同的劳动生产率。同样,不同的人-物组合的技术结构也导致不同的行动能力。例如,使用智能家居的消费者的行动能力大大超越使用传统物质产品的消费者的行动能力。把上述两个方面结合起来,我们可以把消费行动作为因变量,并用人-物组合结构作为自变量来对其加以解释。而人-物组合结构则是社会物质性的体现。

(二)从能动到施行

在西方的思想史中,行动或能动往往是由人的意图驱动的行动。为了显示与这种单一维度的“有意识的意图驱动的行动”的区别,吉登斯把能动看成是分层级的,既有反身监视(意图性行动),也有合理化(为行动进行解释,提供理由),还有无意识的动机、认知和情感等①Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan,1979, pp. 56-58.。尽管如此,在西方的背景下,行动主要还是意图性行动。在这里,行动概念所侧重的是主观意图,而行动所利用的物质手段(material means)则是外在于行动的因素。行动者在行动或能动中,既可以利用物质手段,也可以不利用物质手段。

与意图性行动概念不同,马克思的劳动概念强调了行动过程的物质性。他在《资本论》中所说的劳动作为一种行动,乃是物质劳动。尽管马克思也肯定了脑力劳动的存在,但他所侧重分析的,主要还是物质劳动(即使是脑力劳动也涉及肉身的物质性,如神经系统的物质性)。而物质劳动是包含了行动者的肉身物质性和工具物质性维度的。事实上,在马克思那里,生产力作为一种生产行动能力,体现的就是劳动主体性和物质性的结合过程。马克思的劳动概念为我们给能动或行动概念注入物质性铺平了道路。

到了拉图尔那里,能动所具有的物质性得到进一步的承认。不但人具有能动性,而且非人(物质)也具有能动性(agency)。在这个意义上,物体(objects)也是行动体(actant)②Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford: Oxford University Press, 2005,pp. 63-86.。为了表达人的能动和非人(物质)的能动的组合效应,有学者提出用“施行”(performance)或“施行性”(performativity)来表达人和物的纠缠而导致的行动效应③Barad K., “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2003, 28(3), pp. 801-831.。为了表达物质性在行动效果上的作用,我们可以用“施行”或“施行性”来表达注入了物质性的行动概念④Barad K., “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2003, 28(3), pp. 801-831; Callon M., “What Does It Mean to Say That Economics Is Performative?”,in Donald MacKenzie, Fabian M., Lucia S. (eds.), Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics,Princeton: Princeton University Press, 2007, pp. 311-357; Muniesa F., The Provoked Economy: Economic Reality and the Performative Turn, New York: Routledge, 2014; 王宁:《现实的社会建构与观念的多维施行》,《江海学刊》2023 年第3 期。。不同于主观意图驱动行动或能动,施行不但包括主观意义(目的和动机)的因素,而且也包括物质性在其中的作用。施行意味着行动目标的形成能力和落实能力。而要使目标得以落实,离不开物质性(如工具)的作用⑤Barad K., “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2003, 28(3), pp. 801-831; Callon M., “What Does It Mean to Say That Economics Is Performative?”,in Donald MacKenzie, Fabian M., Lucia S. (eds.), Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics,Princeton: Princeton University Press, 2007, pp. 311-357.。

从施行的角度看,不但行动的过程和结果受到物质性的约束,而且行动的主观意义形成也受到物质性的影响。一方面,缺乏必要的物质性,人们不会形成相应的主观动机、意图或目的。例如,天生体弱的人不会形成做短跑运动世界冠军的动机,因为他们不具备短跑运动所需要的身体条件(肉身物质性)。在城市高峰期出行堵车是常态的情况下,驾驶员难以形成飙车的想法,因为交通条件(情境物质性)不允许。在武器(工具物质性)大大落后于敌国的条件下,一个国家往往不会主动进攻敌国,而是采取防守战略,因为它们缺乏进攻的必要的物质性。另一方面,缺乏必要的物质性,即使人们形成了某种超越物质条件所能支持的动机、意图或目的,这些行动也常常难以达成目的。乌托邦在某种程度上属于这种情形。

施行或施行性概念源于英国语言哲学家奥斯丁(他说的“performance”和“performativity”被国内分别翻译成“述行”和“述行性”)。但其含义后来发生了变化,“述行性”的译法应替换为“施行性”⑥王宁:《现实的社会建构与观念的多维施行》,《江海学刊》2023 年第3 期。。施行性就是把某种想法、观念或理论落实为客观现实的过程①Muniesa F., The Provoked Economy: Economic Reality and the Performative Turn, New York: Routledge, 2014, p. 15.。一方面,施行包括目标形成过程。为了确保目标的现实,人们往往依据物质条件来形成相应的动机、意图和目的。另一方面,施行包括目标的实现过程。要实现某个目标,就需要借助各种物质性,包括肉身物质性、情境物质性和工具物质性。可见,从施行的角度看,行动过程同时具有主观性(韦伯认为,如果行动是朝向他人,并以这种朝向为指导,它就具有社会性)和物质性。不论是在目标的形成上,还是在目标的实现过程中,主观性和物质性大都有一个是否匹配的问题。就目标形成来说,人们所形成的目标必须有对应的物质性的支撑。如果人们在缺乏必要的物质性的情况下,却形成了超越有限的物质性所能支持的目标,那么,该目标常常就难以实现。“唐·吉诃德斗风车”描述的就是这种情况。反过来,如果人们有很充裕的资源,却只形成很低的目标,则造成物质性所能提供的多样性机会的浪费。“资源的诅咒”说的就是这种情况。

四、“人-物”组合结构与消费施行

本文所说的物质(matter),主要是人造物质或物质产品,而不是自然物。如果野生水果是自然物,那么,人种水果就是人造物或物质产品。在社会生活中,物质总是人-物组合结构中的物。人-物组合结构不同,人们的消费施行也不同。人-物组合结构可以区分为人-物组合的技术结构(围绕人而形成的物质结构)和人-物组合的社会结构(围绕物而形成的社会关系结构):人-物组合的技术结构指的是人和物的技术结合模式;人-物组合的社会结构指的是人们围绕物所结成的社会关系模式。消费施行指的是人们在日常生活中形成消费生活愿景、目标、观念和实现消费生活愿景、目标、观念的过程。与之相联系,消费施行力则是指消费施行的能力,即把消费愿景、目标和观念落实为客观现实的能力。消费施行力分别受到人-物组合的技术结构和社会结构的影响。

(一)人-物组合的技术结构与消费施行

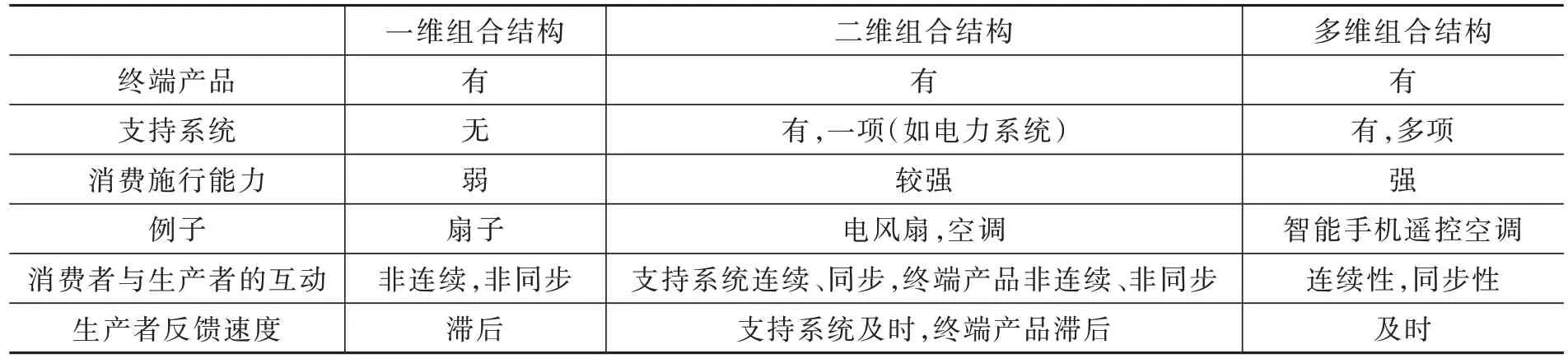

人-物组合同时具有其社会结构和技术结构,二者相互联系、不可割裂,二者均是社会物质性的体现。这里先讨论人-物组合的技术结构(社会物质性的第一种体现),然后再讨论人-物组合的社会结构(社会物质性的第二种体现)。所谓人-物组合的技术结构,指的是人和物的组合因其物质产品的技术复杂度的不同而形成的特定的人-物组合模式。物质(物质产品)作为人造产品,是特定的技术水平的结果和外显。具体来说,依据物质产品的技术复杂度,人-物组合的技术模式有一维组合、二维组合和多维组合等模式。

所谓一维组合模式,指的是人和物在单一的维度上进行组合。例如,当我们在使用消费品的时候,并不需要其背后的支持系统。我们要使用菜刀,直接拿起来就可以切菜;我们要使用杯子,直接拿起来就可以喝水;我们要使用毛巾,直接拿起来就可以擦汗。在这一类人与物的组合情形中,物质产品本身足以支持我们施行某种生活功能,而无需背后的支持系统。这种与支持系统无关联的产品,可以称为“自足型产品”。借助这种产品,消费者提升了消费施行能力(如切菜、喝水、擦汗等)。然而,这种消费施行能力的提升只限于有限的范围。可以说,在传统社会,由于产品的技术复杂度不高,人与物的组合基本上都采取了一维组合模式。

这并不意味着“自足型产品”就无需与系统发生关联。如果我们把生产也看作一个系统(它包括生产工具、技术和管理),那么,自足型产品和生产系统就发生了联系。但是,自足型产品只是在其被生产过程中与系统(生产系统)发生关联,因为它是生产系统所生产的产品。一旦产品被生产出来、进入消费领域以后,它和生产系统就只有很少的联系了(如售后维修等少量联系)。在离开生产系统以后,消费品本身足以辅助我们消费施行,提升我们在履行生活功能上的能力,而无需背后的消费支持系统的支持。

在这种一维的人-物组合模式中,人与物形成了技术性的互动关系结构。人购买和使用物,物满足了人们施行某种生活功能的需要。但这种互动只是表象。事实上,人与物的互动,不过是消费者和生产者互动的一种另类形式。生产者根据人们的生活功能履行的需要,来生产产品。在这个意义上,生产者是他人导向的(这让物质产品生产行动具有社会性)。物成为生产者和消费者互动中的一个中介环节。但这种互动在某种意义上是一次性或间断性的。产品进入消费领域以后,虽然一些消费者会对生产者进行产品使用情况的反馈,大体来说,消费者与生产者的互动就基本结束。不过,生产者则还会依据销售情况来改进产品,从而与消费者进行间接互动。这种一维的人-物组合模式限制了生产者和消费者互动的连续性和同步性。这种消费者和生产者互动的非连续性和非同步性意味着生产系统对消费者使用产品情形的反馈(如改进产品)的相对滞后。而这种滞后在一定程度上削弱了消费者的消费施行(产品未能及时改进导致消费施行能力难以及时提升)。

伴随着现代化,尤其是电气化社会的来临,大量消费品的使用离不开背后的支持系统,例如,家用电器产品的消费就离不开电力系统的支持。没有电,冰箱、洗衣机、微波炉、空调等家用电器都无法使用,高层建筑的电梯也会瘫痪。与家电产品类似,其他一些产品(如水龙头、煤气灶、汽车、固定电话)的使用也离不开背后支持系统的支持,如自来水、天然气、汽油、电信设施等供给系统。正是由于背后支持系统的支持,我们的消费施行能力才大大高于传统自足型产品所带来的能力。

在人与这一类物组合的技术结构中,由于产品的技术复杂度比自足产品的高,人与物的组合模式发生了变化,形成了人-物组合的二维组合模式。我们在使用或消费这一类物质产品时,不只是在使用物本身,而且在使用其背后的支持系统(它具有社会物质性)。离开了背后的支持系统(电力系统、自来水系统、燃气系统、电信系统等),这一类物就无法使用。因此,消费者其实是在两个维度上与物进行组合。第一个维度是人与终端产品的结合,如消费者使用家用电器、煤气灶、水龙头、汽车、固定电话机等;第二个维度则是人与终端产品背后的支持系统的结合。这一类系统也是物质的(具有社会物质性),它通常被称作“基础设施”。因此,消费者是在与两个不同维度上的物(终端产品和基础设施)进行组合。

不但终端产品是社会性和物质性的统一,而且终端产品背后的支持系统也是社会性和物质性的统一。一方面,它是一种基础设施,具有物质性;另一方面,它是一种社会生产组织系统,因为基础设施的供给和运作离不开社会组织,因而具有社会性。二者的融合让这些支持系统具有社会物质性。消费者不但在利用支持系统的物质性,也在利用支持系统的社会性,而这种利用是持续性的。因此,在这种人-物技术组合的二维模式中,生产者与消费者的互动不再是一次性或间断性的,而是同步性和持续性的。但这种互动不是面对面互动,而是匿名的、功能性互动。在生产者的功能得以正常履行时,消费者甚至都可能忘记支持系统的存在(所以这种互动是一种隐性的功能互动)。但是,一旦支持系统无法正常履行其功能(如停电),消费者就会意识到支持系统的重要性。支持系统作为生产者也会及时对消费者的需求作出反馈(如尽快恢复供电)。但是,在终端产品(如电饭锅)上,消费者与生产者的互动,大致沿用了一维组合结构中的互动方式(非同步、非连续)。同时,生产者对消费者的反馈,也是滞后的。

随着数字与通信技术革命的来临,我们进入了人-物组合的多维模式。在数字化时代,我们使用智能手机、电脑等终端产品或设备,除了离不开电力基础设施的支持外,还依赖数字与通信技术等各项数字基础设施的支持。在现代社会,这一类产品被制造出来、进入消费领域以后,其消费功能的发挥依赖背后的多项支持系统(电力系统、无线互联网系统、平台系统、应用系统)。一旦离开这些支持系统,智能手机等终端产品就无法使用。我们在使用某个数字化终端产品时,同时还在多个维度上与各种支持系统进行组合,如电力系统、互联网系统、平台系统、应用系统等。这是一种人与物的多维组合模式。同样,这些支持系统同时具有社会性和物质性,即社会物质性。

不同于二维组合的技术结构,在多维组合的技术结构中,围绕终端产品,生产者和消费者的互动发生了变化。在多维组合的技术结构中,终端产品的生产者也可以借助数字技术和互联网系统,与消费者进行及时的、同步的互动。例如,生产者可以通过在网上与消费者互动而进行有针对性的产品设计(如小米手机)。同时,如果消费者对终端产品有什么不满,可以及时在网上反映出来,生产者可以及时作出反馈,根据消费者的意见而对产品进行及时的调整和完善。所以,在多维组合的技术结构中,消费者不但与支持系统生产者的互动是同步和连续的,而且与终端产品生产者的互动也是同步和连续的。

上述三种人-物组合的技术结构与消费施行的关系如表1 所示。

表1 人-物组合的技术结构与消费施行

不论是在二维组合模式,还是在多维组合模式中,消费者都不仅仅与终端产品组合,而且同时与终端产品背后的某个或多个支持系统组合。与自足型产品不同,这种依赖背后支持系统而发挥其功能的终端产品,可以被称为“系统依赖型产品”或“依赖型产品”,即依赖支持系统而获得消费功能的产品。消费者在使用依赖型产品时,不但是在消费该产品,而且也是在消费其背后的某个或多个支持系统。

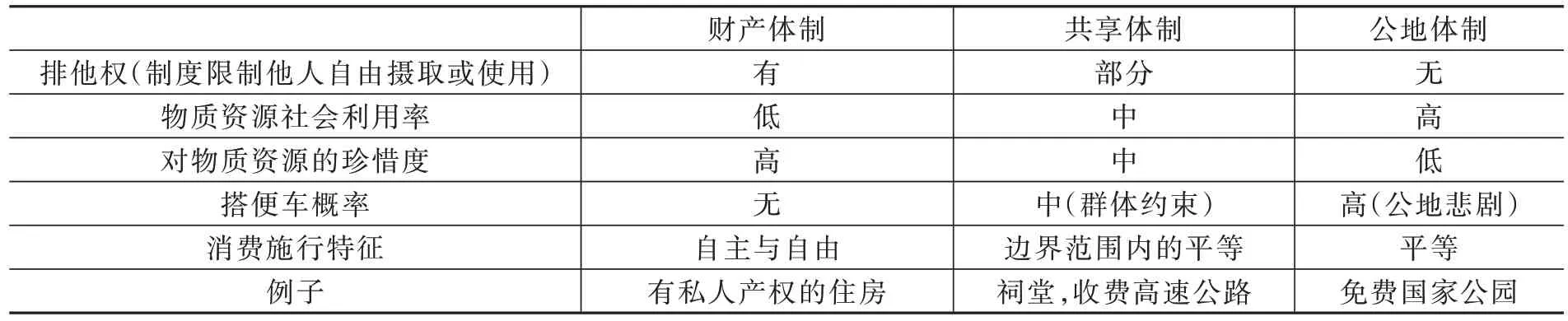

(二)人-物组合的社会结构与消费施行

从消费社会学角度看,人-物组合的社会结构涉及消费品的所有权体制或产权结构。依据人与消费品组合的社会结构,可以把人-物组合模式区分为三种类型:财产体制、共享体制和公地体制①Barnett J. M., “The Illusion of the Commons”, Berkeley Technology Law Journal, 2010, 25(4), pp. 1751-1816.。所谓财产体制,主要是指私有产权体制,个人拥有对消费品的私人产权或所有权。私有产权是一系列制度化权利的组合,包括:(1)使用的权利,(2)转让的权利,(3)排他的权利②Snare F., “The Concept of Property”, American Philosophical Quarterly, 1972, 9(2), pp. 200-206.。私有财产权被认为是个人自由和自主性的保障,是个人权利的保护之墙③Nedelsky J., “Reconceiving Autonomy: Sources, Thoughts and Possibilities”, Yale Journal of Law and Feminism, 1989, 1, pp. 6-36.。财产体制作为人-物组合的社会结构,排斥了他人对自己财产掠夺和占用的风险,因为它受到法律的保护。基于财产体制,消费者可以任意支配自己的消费品,并通过这种自主支配权显示个人的自由和自主。从这个角度,财产体制提高了个人任意支配自己的消费品的自由。例如,在住房商品化以后,中国居民在自己的房屋内,想什么时候用卫生间就什么时候使用。但在过去的筒子楼中,卫生间是共用的,如果卫生间被占用,我们就需要等待。在这种情形中,我们的消费自由受到了共享体制的约束。

从社会学角度看,财产体制属于一种社会排斥机制。但它只是二级机会市场的社会排斥机制。在人人都有参与市场竞争、获取财产的机会上,市场并不排斥人们参与(一级机会市场上的社会包容机制)。但是,一旦人们获得财产以后,该财产就对他人具有了法律意义上的排斥性(二级机会市场上的社会排斥机制)。对于具有获取正义的财产来说,这样的排斥并没有贬义。但是,在财产的剩余使用容量没有被充分利用的意义上,这样的社会排斥机制就具有负面效应,因为财产体制带来了消费品剩余使用容量的浪费。人们并没有充分使用自己的消费品,导致一些消费品处于闲置状态。消费品的这种潜在可使用、但客观上没有得到使用的功能或容量,就是消费品的剩余使用容量①Benkler Y., “Sharing Nicely: On Shareable Goods and the Emergence of Sharing as a Modality of Economic Production”, The Yale Law Journal, 2004, 114(2), pp. 273-358.。由于财产体制导致的权利边界,他人在未经所有人同意的情况下,不可染指或使用他人的财产。这就导致了这些剩余使用容量的浪费。共享体制则有助于减少这样的浪费②王宁:《分享经济的社会建构》,《中国社会科学》2021 年第11 期。。

所谓共享体制,指的是共享使用权体制,分为两种情况:一种是基于共有财产基础上的共享使用权③Ostrom E., Burger J., Field C. B., et al.,“Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges”, Science, 1999,284 (5412), pp. 278-282.。例如,在村里,人们对祠堂拥有共同财产权,因此拥有共享使用权。大伙搭伙吃饭,也属于共享产权基础上的共享使用权体制。另外一种是没有共有财产权,但可以共享使用权。例如,在俱乐部,人们缴纳相同的年费,可以共享俱乐部的产品和服务。在高速公路上,人们只要交了过路费,就可以共享高速公路的使用权④Frischmann B. M., Infrastructure: The Social Value of Shared Resources, Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 25.。Zipcar 平台向公众提供的共享汽车服务,也属于这种只有共享使用权而没有财产权的情况⑤Bardhi F., Eckhardt G. M., “Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing”, Journal of Consumer Research,2012, 39(4),pp. 881-898.。

就前一种情形来说,共享体制的主要问题在于“搭便车”行为。大家在分摊了共享产品相同成本的情况下,一些人可能存在“多吃多占”的动机。共享体制要能够延续下去,取决于共同财产的拥有者群体能够杜绝这种搭便车行为⑥McDonnell E. M., “Budgetary Units: A Weberian Approach to Consumption”, American Journal of Sociology, 2013, 119(2),pp. 307-350.。就后一种情形来说,共享体制面临的主要问题是对所使用的消费品爱护不足的问题。对于私有财产,人们往往会珍惜,但是,对于缺乏产权、只有共享使用权的消费品,人们的爱惜之心就会减弱⑦Bardhi F., Eckhardt G. M., “Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing”, Journal of Consumer Research,2012, 39(4),pp. 881-898.。共享体制有助于提高消费品剩余使用容量的利用率,减少其浪费,但有时难以避免“排队”现象(如在高峰期,物品无法同时满足大家共同使用的需要,迫使后来者要等候他人使用完毕后再使用)。在这个意义上,它导致消费自由的下降。

当下流行的共享经济属于非财产权意义上的共享使用权的社会-经济模式(使用者对所使用产品没有产权)。它是一种非所有制的消费类型,侧重的是产品的剩余使用容量的充分利用。而要达到充分利用,就可以借助市场交换的方式,以低于同类产品市场交易价格的方式而得到市场化利用。而市场化利用就是社会化利用。共享经济也可以采取社会合作方式来共享消费品的剩余使用容量。例如,借助沙发客平台(Couchsurfing),我们可以免费让他人使用家里的沙发,既减少了他人旅行居住成本,也让自己获得了社交机会⑧王宁:《分享经济是一种改良运动——一个“市场与社会”的分析框架》,《广东社会科学》2018 年第2 期;王宁:《分享经济的社会建构》,《中国社会科学》2021 年第11 期。。

所谓公地体制指的是那些处于无具体所有者,同时客观上无法做到排他性使用的消费资源(排斥成本大于排斥收益)。公地包括自然公地和人造公地。公共空地、河流、湖泊、荒地等,均属于自然公地。由于任何人都可以对其进行使用,因此,公地体制也可以被称为非排斥性消费体制。在排斥成本大于排斥收益的情况下,某些资源往往采取公地体制。公地体制所蕴含的风险是“公地悲剧”⑨Hardin G., “The Tragedy of the Commons”, Science, 1968, 162(3859), pp. 1243-1248.,即人们追求私人短期利益的最大化,而损害了公地可持续使用的长期利益①Ostrom E., Burger J., Field C. B., “Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges”, Science, 1999, 284(5412),pp. 278-282.。例如,在草原上,人们过度放牧,导致草原的沙漠化,就属于这种公地悲剧。自然公地的体制提高了人们对消费资源自由使用的能力,但也面临公地悲剧的风险。人造公地则是人为制造出来的公地。如知识公地,它属于新公地的一种,是通过公地化(commoning)实践形成的。知识一旦被发表出来,就变成公地,人们可以自由地从公开渠道获得这些知识。维基百科、开源代码等以数字和互联网为依托的知识公地,让人们更方便地获得免费知识。这种人造公地提高了人们低成本(或无成本)获取知识的能力。它所面临的问题是“搭便车”:人们只去摄取免费公共品,但不为公地的延续和扩展做贡献(如在开源软件等知识公地中,只使用知识,不贡献知识)。

共享体制和公地体制都属于社会包容体制。不过,共享体制是一种有边界的社会包容,而公地体制则是一种开放的社会包容。作为社会包容机制,共享体制和公地体制构成财产体制的有益制衡,但共享体制和公地体制存在着“搭便车”难题和效率难题。因此,尽管它们作为包容体制有助于社会整合,但却不足以为财富的增长提供足够的动力。

人-物组合的社会结构约束了人们在某些方面的消费施行能力,但释放了人们在其他某些方面的能力。不同的组合结构激励不同类型的消费施行,同时也约束另外一些类型的消费施行。例如,要提高某些消费品(尤其是低频使用率产品)的低障碍获取能力,从而促进消费者使用权的平等,公地体制和共享体制比财产体制更有效。但它可能造成人们对消费品或服务的不爱惜(如共享单车、免费医疗)。要提高对消费品的爱惜和维护能力,提高消费品保护效率,财产体制则更有效。同时,财产体制在一定程度和范围内为个体的自由和自主提供保障,提高了自我保护、自我依赖和自我地位提升的能力。但财产体制也容易促成个体与个体之间的差异,引致社会不平等。不仅如此,财产体制的排斥性客观上会导致一些消费品的剩余使用容量未能得到充分利用,从而造成浪费,加重私人消费在环境可持续方面的负面效应。

上述关于人-物组合的社会结构与消费施行的关系,在表2 中作了直观和扼要的概括。

表2 人-物组合的社会结构与消费施行

总体来看,财产体制提高了消费品使用上的个体自由,而共享体制和公地体制则提高了消费品使用上的社会平等。任何一个社会既需要自由,也需要平等。因此,为了自由和平等的均衡,消费体制应该让财产体制、共享体制和公地体制形成一个合理的比例,避免过度倚重某种体制而抑制其他类型体制必要的生存空间。

五、结语:迈向“社会物质性”范式

在以往的社会学理论体系中,物质的地位是模棱两可的。在社会学家看来,物质可以被看作因变量,但不能成为自变量,因为自变量必须是社会性的。如果物质要成为自变量或中介变量,其概念必须进行社会学的改造,从而变成具有社会学性质的概念。于是,物质被看成符号、信息或文化载体,从而被纳入社会互动和社会关系中。

应该承认,过往社会学界对物质概念的这种社会学改造并无不妥。赋予物质以符号或文化元素的身份,是把物质纳入社会学理论术语体系中的一个途径。但是,社会学界在成功地从符号、表征和文化的角度对物质进行了社会学改造以后,却未对物的物质性本身进行社会学定位。然而,物质性其实对人们的行动具有不可忽略的约束力或赋能。

但问题在于如何对物质性进行社会学的定位。仅以物质性本身作为引发社会行动的充分原因,明显无法让人信服,因为物质性本身是受到社会因素影响的。

要对物质性进行社会学的定位,并不是要退回到常人认知的解释水平,即依据生活经验常识来承认物质对社会行动的影响作用,而是要提升到社会学理论的解释水平上去。要达到这个目的,就要把物质性和社会性结合起来,把社会性和物质性看作相互纠缠的①Barad K., “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2003, 28(3),pp. 801-831; Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory,Oxford: Oxford University Press, 2005, p.84; Orlikowski W. J., “The Sociomateriality of Organisational Life: Considering Technology in Management Research”, Cambridge Journal of Economics, 2010, 34(1), pp. 125-141.。而物质性和社会性的结合,就是社会物质性②Orlikowski W. J., “The Sociomateriality of Organisational Life: Considering Technology in Management Research”, Cambridge Journal of Economics, 2010, 34(1), pp. 125-141.。社会物质性范式不是孤立地侧重从物质性来解释社会行动,而是从物质性与社会性结合的角度来解释社会行动。

接下来的问题在于,物质性与社会性如何结合。本文试图从三个角度对物质性和社会性的结合进行分析。第一,本文重构了吉登斯的“结构与能动的关系”理论,把结构与能动的二重性理论,转化成“结构-物质-能动”的三角关系理论。第二,在此基础上,本文分别对结构和能动进行物质化改造。就结构来说,放弃结构是一种“虚拟秩序”的观点③Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, London: Macmillan,1979, p. 71.,而把结构看作包含物质的结构。为了体现这种结构观,文章提出了人-物组合结构,分别包括人-物组合的技术结构和社会结构。第三,本文进一步重构了能动概念,把能动看作与物质纠缠在一起的能动。

在社会物质性范式中,物质不是独自对某种社会现象产生影响,而是与社会性纠缠在一起而共同对该现象产生影响。可见,“社会物质性”范式在恢复了物质性对社会现象的解释力的同时,并没有陷入庸俗唯物论(物质决定论)或技术决定论。之所以如此,是因为物质产品本身的多寡和质量是与社会结构相联系的。不同的社会结构会有不同的物质产出。同时,物质对行动者的赋能,并不是决定论性质的,而只是为行动者提供了可供性④Gibson J. J., “The Theory of Affordances”, in Shaw R., Bransford J. (eds.), Perceiving, Acting, and Knowing: Toward an Ecological Psychology, Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1977, pp. 67-82; Gibson J. J., The Ecological Approach to Visual Perception, New York: Psychology Press, 1986.,即提供行动机会⑤Bloomfield B. P., Latham Y., Vurdubakis T., “Bodies, Technologies and Action Possibilities: When is an Affordance?”,Sociology, 2010, 44(3), pp. 415-433.。这样的机会是否被利用,取决于行动者的能动性。

值得注意的是,强调物质性在社会学解释力中的不可缺乏性,并不意味着我们轻视认知、观念、精神和价值的作用。然而,仅仅强调观念的重要性而忽视物质的作用,观念等主观因素反而失去了重要支撑。人的认知、观念等主观因素的提升,离不开技术等物质手段的作用。而把观念转变为客观现实的过程则是施行,而施行离不开物质的帮助。因此,社会性、物质性、观念性和施行性是相互交织、相互作用和相互促进的。