从吉祥文字纹看汉代着装风尚

陈寒蕾, 王树金, 夏添

(1.北京服装学院 美术学院,北京 100105;2.深圳技术大学 服饰技术学院,广东 深圳 518118;3.湖南工程学院 纺织服装学院,湖南 湘潭 411104)

《春秋左传正义·定公十年》记载:“中国有礼仪之大,故称夏,有服章之美,谓之华。”汉代以前,皇帝的服饰上绣(绘)有天地、自然之象的图案,其中十二章纹经过演变并确定为服饰等级的象征。至汉代,文字图符在物质文化生活中俯拾皆是,大量铭文铜镜、青铜器、漆木器、瓦当、画像石题记上装饰着吉语文字,字体包括篆书、鸟虫书、隶书。同时期,吉祥文字也被作为服饰纹样。在人们向往美好生活的社会背景下,汉代服饰彰施五色并饰以吉语,吉祥文字纹成为织绣品重要的装饰图案之一。汉代纺织品上的吉祥文字纹应是受到了同时期甚至早期瓦当、铜镜等吉祥文字纹样影响而出现。笔者通过梳理出土服饰实物,纵、横向剖析汉代纺织品上吉祥文字纹的装饰特征及文化内涵,进而探析汉代着装风尚。

1 吉祥文字纹类型及装饰艺术特征

1.1 追求富贵类装饰文字

“贵富”“富贵”类文字是早期西汉铜镜的典型装饰内容。如淮南市博物馆馆藏西汉早期博局铜镜上铸有篆书“大乐贵富,得所好”[1],陕西历史博物馆馆藏西汉四乳草叶纹镜上铸“长贵富,乐无事”铭文[2]。到了新莽、东汉时期,这种表达“富贵”愿望的铭文铜镜愈来愈多,如山东博物馆馆藏的东汉神兽纹镜,其铭文有“富且昌,宜侯王,师命长生如石,位至三公,寿如东王父西王母仙人,子立至公侯。”[3]将富贵、长生、官爵、子孙绵延诸多世俗祈愿融合于一身。

汉代,“富贵”主题文字纹在纺织品中主要饰于随葬衣衾、袍服、手衣、足服、棺饰、妆奁包裹等。目前,已知最早的饰“富贵”主题文字纹的纺织品有西汉初期马王堆1号墓出土的灰麻布包裹层、3副手套、锦饰内棺上的贴毛锦缘饰、“信期绣”绢夹袱上的“千金”绦(见图1)等,这说明早在西汉初期,先民已将吉祥文字应用在纺织品上。中国丝绸博物馆收藏了一件东汉时期对鸟对兽“宜王”文字织锦袍、一双对鸟对兽“宜王”文字织锦蔓草纹刺绣袜,从纹样图案特征看应当出土于新疆地区。从文字纹位置来看,由于“千金”“宜王”两个字的组合单元使纹样较窄、短,以其为纹样的二方连续式重复提花组织织物呈现条状。此类绦带常被用作服饰的缘,或拼缝连接不同面料,可遮挡手工缝纫工艺的瑕疵,起到装饰美化作用。

图1 “千金”绦纹样

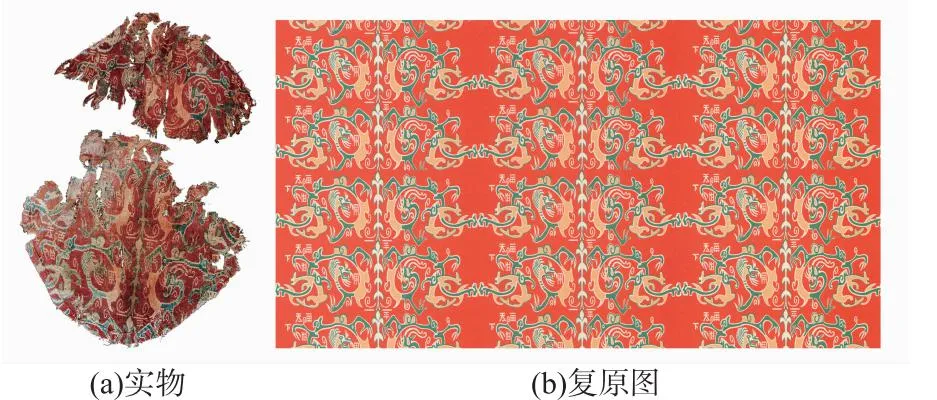

中国丝绸博物馆馆藏一件“恩泽”锦,由5块相同的织锦残片拼缝而成[4],把左边一块平移到左边第2块的右边,纹样可以完整拼合,并且通过铭文内容可知其顺序为“恩泽下岁大孰宜子孙富贵寿”。尼雅墓出土一枚汉镜铸有“君宜高官”铭文[5],属于典型的中原汉式铜镜;山普拉墓出土汉镜铸“宜家长贵”篆字[5]。织锦与铜镜装饰同类吉祥文字,证明了二者的共时性,这也是汉文化在西域地区传播的典型物证。

1.2 希望安乐类装饰文字

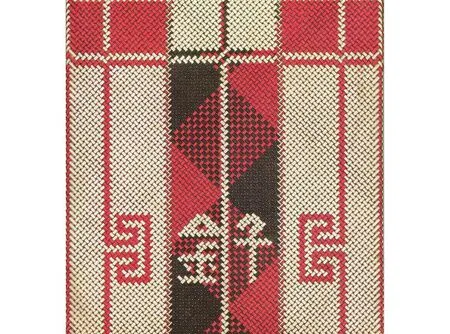

汉代纺织品上常见有“安乐”“长乐”“如意”“吉祥”等文字纹,考古实物主要见于长沙、尼雅、楼兰遗址。如西汉马王堆3号墓竹笥里褐色菱纹绮丝绵袍残片中有竖排篆书文字“安乐如意长寿无极”[6];东汉尼雅8号墓出土男尸锦枕,系用一整幅“安乐如意长寿无亟(极)”织锦[7]裁制而成;民丰县北沙漠古遗址还出土一件“万世如意”铭文锦袍[8];尼雅遗址1号墓出土的东汉织锦女裤,在云气神兽纹之间从右至左饰有“长乐大明光”文字[9];新疆维吾尔自治区博物馆藏一件织锦织有“大长乐明光承福受右”汉字铭文[5];还有一件绿地“长乐明光”锦(见图2)[10]。

图2 “长乐明光”文字锦

北京服装学院民族服饰博物馆馆藏一件征集自青海的“长乐明光”锦残片(见图3);1913年斯坦因在新疆楼兰古城附近发现“长乐明光”文字织锦残片;1980年在楼兰古城考古发掘一件“长乐明光”文字织锦,图案以动物纹为主体,其间排布“长乐明光”4字,寄寓吉祥,纹样疏密有致,色彩富丽。据比较,这3件“长乐明光”织锦残片的纹样、铭文内容及排布规律近乎一致,应是同一作坊织造的文字纹织锦[11]。

图3 “长乐明光”文字锦残片

1.3 祈求长寿类装饰文字

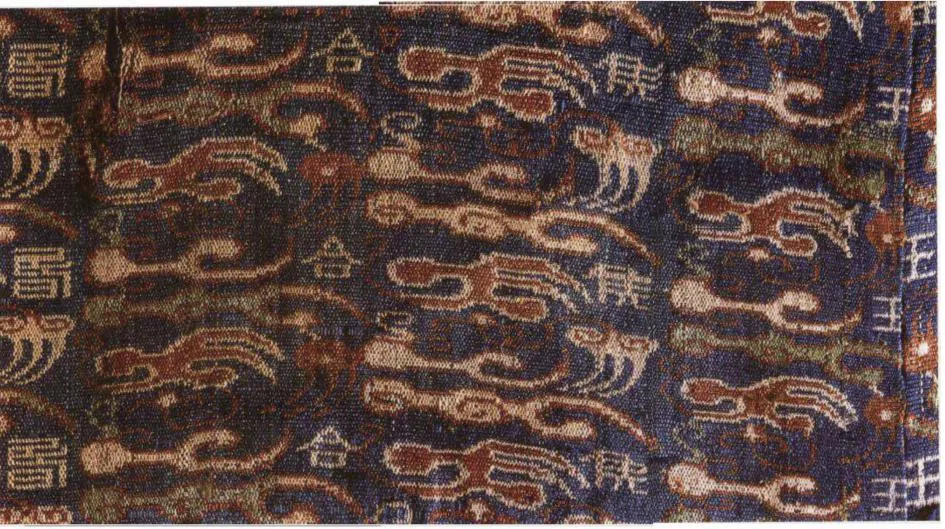

关于祈求健康长寿、长生久视的吉祥文字纹织锦也有不少考古发现。尼雅遗址431号夫妻合葬墓出土的织锦衬袖残片(见图4),其变形云纹、瑞兽纹间隙织有隶书“延年益寿大宜子孙”字样[5]。与其纹样、铭文一模一样的织锦,还见于中国国家博物馆藏一双东汉高靿锦袜,这双袜子应当也是431号夫妻合葬墓中出土。

图4 “延年益寿大宜子孙”文字织锦残片

此外,1913年,英国人斯坦因在古楼兰东汉墓中发现了“延年益寿”文字织锦、“延年益寿大宜子孙”文字织锦等诸多残片;1931年,瑞典人F·贝格曼在罗布泊地区采集到“延年益寿大宜子孙”文字织锦;加瓦艾日克墓地出土“延年益寿长葆子孙”锦等[12];还有一个红地织锦小残片,上饰“万年益寿”文字(见图5)[10];莫斯科博物馆收藏有米努斯辛克奥格拉赫提古墓出土的“益寿大”锦和“延年益寿”锦的残片;蒙古诺因乌拉匈奴墓出土了“新神灵广成寿万年”文字织锦、“群鹄颂昌万岁宜子孙”文字织锦残片[13]等,这些文字锦佐证了汉文化“延年益寿”“葆生后嗣”观念在“丝绸之路”沿线地区的广泛传播。

图5 “万年益寿”文字织锦

1.4 庇佑亲人类装饰文字

尼雅遗址8号墓男主人袍服衣襟即用“延年益寿长葆生孙”锦、“安乐绣文大宜子孙”锦镶边。此外,笔者发现不少织锦铭文中有保佑 “二亲(父母)”“兄弟”“子孙”等直系亲属的吉祥语。如尼雅遗址出土一双锦手套(见图6),织有“世毋极锦宜二亲传子孙”文字[14],其形制与马王堆汉墓出土的手套相似,据此推测,图6中手套当源自西汉初期。

图6 “世毋极锦宜二亲传子孙”文字锦手套

中国丝绸博物馆藏有两件“岁大孰常葆子孙熙兄弟茂盛”锦,云气动物锦中织入吉祥文字,把当时人们对得道升仙、荫及子孙的渴望表达得淋漓尽致。在尼雅出土有相似的织物,其铭文为“恩泽下岁大孰常葆子孙息兄弟茂盛无极”。

在铜镜之中,也常见有关庇佑“二亲”“兄弟”“妻子”“子孙”的吉祥语,如中国国家博物馆馆藏一枚柏氏神人车马铜镜,镜上铭文有“长保二亲天力(利)”字样,上海博物馆藏有一新莽铜镜,其上铭文有“长保二亲及妻子”[15]。孝敬父母双亲,尊重爱护兄弟姐妹,荫泽子孙,这些都是汉朝大力提倡和宣扬的“父慈子孝,兄友弟恭”儒家思想的直接体现。

1.5 祝愿国泰民安类装饰文字

新疆维吾尔自治区博物馆馆藏尼雅出土的“五星出东方利中国”锦护膊闻名于世(见图7)[5],它可与墓中出土的“讨南羌”锦缀合,经中国丝绸博物馆研究与复织,可知其完整铭文是“五星出东方利中国,讨南羌,四夷服,单于降,与天无极”。柯岑基金会藏有一件五色锦,汉字为“中国大昌,四夷服,诛南羌,乐安定,与天毋疆”[16]。这两件织锦上骈俪对仗的谶言,既映射了统治王朝希望国家强大昌盛、各族人民和睦相处、社会永远安定的美好祝愿,又是平民百姓期盼美好生活的写照。楼兰L.C墓地发现的东汉“永昌”锦残片[17],虽只存了“永昌”二字,仍可窥见时人希望国家永远昌盛的美好愿望。

图7 “五星出东方利中国”文字锦护膊

在汉镜中也常见此类祝语铭文,如长沙伍家岭墓出土西汉“中国大宁”铜镜,镜缘一周铸有52字吉祥铭文:“圣人之作镜兮,取气于五行。生于道康兮,咸有文章。光象日月,其质清刚。以视玉容兮,辟去不羊(祥)。中国大宁,子孙益昌,黄常(裳)元吉,有纪刚(纲)。”[18]广西壮族自治区博物馆馆藏东汉鎏金博局镜上铸有“中国大宁宜孙子”铭文[19];武汉博物馆一枚馆藏汉镜上有铭文“青盖作镜四夷服,多贺中国人民富,云雨时节五谷熟。”此外,远在东南沿海的香港汉墓也发现了类似的吉祥语铭文砖,李郑汉墓出土了多件物品带有模印“大吉番禺”“番禺大治历”等隶书文字。经专家考释,“番禺”是地名,“大吉番禺”是指“祝颂番禺好运”,“番禺大治历”寓意相近,指“祝愿番禺平安”[20]。织锦与铜镜等载体中呈现的该类文字都表达了人们希望国家安宁、子孙昌盛、人民富足、风调雨顺、五谷丰登的美好心愿,也证明该类吉语是汉代流行的文字纹装饰主题之一。

2 汉代吉祥文字纹之着装风尚成因探讨

2.1 祈求富贵、安乐文字与汉代儒家思想

两汉时期疆域空前辽阔,政府急需更多官吏治理国家,而选官标准基本依据儒家思想,并倡导“学优则仕”。人们把追求荣华富贵、官至公卿、爵至王侯等作为目标。因此,儒家学说得以广泛传播,即便在遥远的西域都护府等地,亦深受其影响。《史记·货殖列传》记载:“千金之家比一都之君,巨万者乃与王者同乐。”“富贵”包括经济财产上的“富足”和社会地位上的“尊贵”双重含义。拥有“千金”“巨万”财富是“大富”,获封“王侯”“高官”属“大贵”,二者兼有就是“富贵”或“贵富”。人们把这种美好愿望直接用吉祥文字装饰在铜镜、服饰上,如此则可日日看到,或者以此为奋斗目标时时自我鼓励。

两汉时期社会稳定,人们希望永远过上平安快乐、吉祥如意的美好生活。儒学家桓谭《新论·辨惑》中提出“五福”之一即为“安乐”。受其影响,很多汉朝瓦当、铜镜上都出现了类似铭文,并将其美好祝愿织入纺织品,成为当时纺织品中常见的一类吉祥文字装饰题材。

2.2 祈求长寿文字与道家文化思想

先秦至秦汉时期,受道家思想的深刻影响,人们追求与天地日月同寿、永远长生不老,甚至成仙。两汉时期国家统一、社会稳定,人们生活得到极大改善,加上汉初的黄老思想、新莽和东汉时期谶纬思想大肆流行,以及受到汉武帝追求长生不老的影响,上行下效,“延年益寿”“与天相侍”“日月同光”“千秋万岁与地毋极”“万年益寿”等吉祥文字开始大量出现在瓦当、铜镜上。受此影响,纺织品也出现了此类祈求长寿的吉祥文字装饰。

2.3 庇佑亲人文字与繁衍生息理念

两汉时期,政府为了增强国力,重视子嗣、希望人口增殖、重男轻女等生育思想成为主流[21],这种思想在织锦铭文中有着众多体现。如斯坦因和F·贝格曼分别在古楼兰东汉墓罗布泊地区发现了“韩仁绣文衣右(佑)子孙无极”文字锦[12],中国丝绸博物馆藏有一套“长葆子孙”锦缘绢衣裤[22],新疆维吾尔自治区博物馆藏有尼雅遗址出土“德宜生子”文字织锦帽[2],以及新疆文物考古研究所藏有尼雅出土“宜子孙”文字织锦衣、“千秋万岁宜子孙”锦枕[7]、 “安乐绣文大宜子孙”文字织锦[16]。汉朝重视子孙繁衍的思想,至少可追溯到东周,显然是受到了周礼的影响。如战国楚季苟盘、申公彭宇簠、父簠与父匜均有铭文“子子孙孙永宝用之”。楚王媵邛仲钟亦有铭文“子子孙孙永保用之”。子孟有“子孙永寿用之”铭文等[23]。

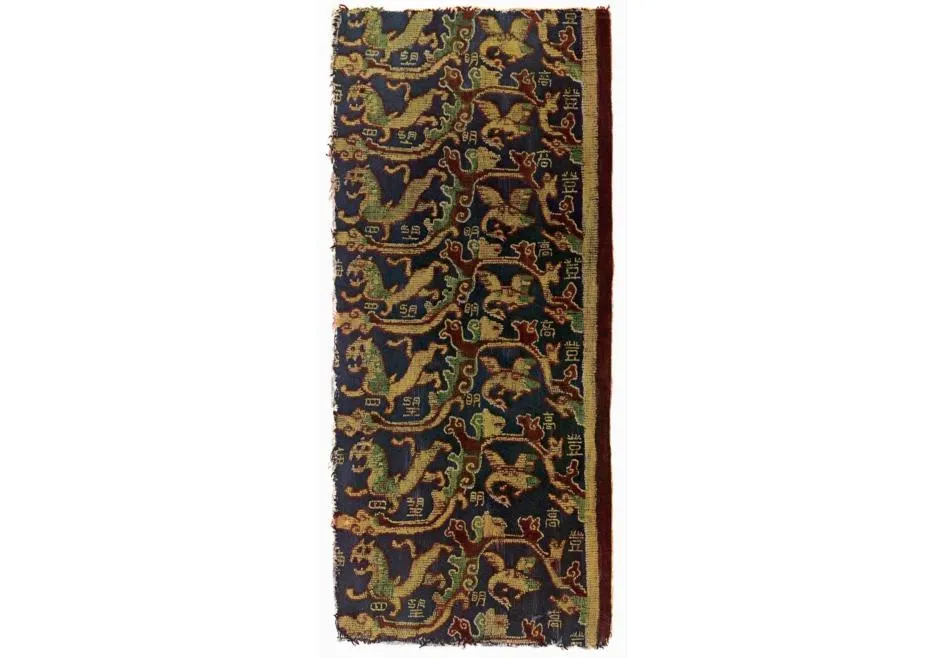

多生子孙的前提就是要男女婚配。婚姻是生育的前提,所以汉朝人非常重视婚姻家庭问题,主张婚姻以时。《礼记·昏义》云:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也。故君子重之。”[21]尼雅遗址出土隶书“王侯合昏(婚)千秋万岁宜子孙”锦衾(见图8),表现出汉朝上层贵族祈求延年益寿、荫葆子孙的心态[24]。这里的“王侯”,恐非实指被封为王或侯的爵位,而是前文所论希望如“王侯”般富贵。

图8 “王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦衾局部

2.4 祝愿国泰民安文字与中华文明多元一体格局

汉朝长期国家统一,人们的心中已经形成了胸怀天下、家国一体的情怀。这种情怀在织锦文字纹中时有展现。如楼兰故城出土一件织有“望四海贵富寿为国庆”的东汉织锦(见图9)[17]。此锦右侧边缘已残,根据青地“望四海登高明”锦残片[10](见图10)判断,二者图案纹样和文字极其相似,据此可补充前者织锦的文字并释读为:“登高明,望四海,贵富寿,为国庆”,这也是祝福国泰民安类吉语。柯岑基金会藏有“出宝太平风雨时天下”锦残片(见图11),9个汉字穿插于动物之间[16],显然残片铭文不完整,余字可释读为“出,宝太平,风雨时,天下”。从大量西汉初期“汉并天下”铭文瓦当[2]来看,“天下”一词含义可以等同于“国家”。

图9 “望四海贵富寿为国庆”文字锦

图10 “望四海登高明”文字锦

图11 “出宝太平风雨时天下”文字锦

根据相关史料与研究成果[25-28],两汉时期天下一统、社会长期稳定、中央日益集权,且儒家倡导的大一统思想在汉境内得到推广,全国各地区、各人群,包括西域各族,对大汉王朝政权与儒家思想文化逐渐认可与认同,最终形成了“家国情怀”。织锦装饰文字中出现了“四海”“天下”“国庆”等流行词语,是中华文明多元一体格局形成的最直接证据。

2.5 文字纹锦与多元融汇的着装风尚

汉代织锦上的吉祥文字纹随着经锦提花技术的普及与推广成为一种固定范式,即经线显花,单元纹样较短,纬向循环纹样的长度数倍于经向单元纹样高度,在舞人、茱萸、云气、祥禽、瑞兽、忍冬蔓草间隙缀以吉祥文字纹横列终幅。从鸡鸣枕、衾、覆面等随葬用具到袍、裤、袜、鞋、靴、帽、手套等服饰,再到佩囊、镜衣、梳袋等配饰都由吉祥文字锦制成。新疆地区汉墓中的墓主人不论男女,周身服饰品纹饰相和谐,相近构图的云气动物纹如水波流动,构成云气、山峦,配以蓝、绿、黄、绛、白五色,形成繁密而华丽的程式化锦纹。这种以波折起伏的云气动物纹填字的织锦装饰方法沿袭久远,其对汉晋至隋唐时期吸收外来文化的联珠纹锦的环形骨骼填字装饰也产生了深远的影响,如:部分隋代圆形联珠纹锦开光内外也见“胡”“胡王”“贵”“富”“昌”“天王化生”等字,是汉文化融汇了佛教文化、波斯萨珊王朝艺术的产物。在中国境内曾考古出土过12—14 世纪的异文锦袍[29]。从汉经晋唐到宋元,历经千百年的中外服饰跨文化的交流,彼此之间相互学习、借鉴,汉朝以文字作为服装的一种时尚装饰风格,极有可能通过丝绸之路影响到了中亚、西亚地区的服饰。

这种做“加法”的装饰艺术独在汉晋蔚然成风,笔者认为,①用锦装敛填圹的丧葬制度使然,如《后汉书·邓寇列传》记载了邓弘(东汉经学家)初疾病,遗言悉以常服,不得用锦衣玉匣。弃用“锦衣玉匣”而以常服装殓并非主流,云气波折的铭文锦不论用于袍、裤大身还是领缘、袖缘、底摆缘,或是用于手套的掌部、指部,都塑造了整齐循环纹样的华贵装饰效果。因此,目前大量出土的汉代铭文锦是丧仪用锦装饰制度使然。②五行五色观念与谶纬、道家、儒家思想互动的产物。从色彩看,绝大多数铭文锦经线色彩配伍采用了五行五色,塑造了服饰的五色变化。西汉以降,道家乘云、乘蹻羽化成仙的信仰催生了云气纹中的祥禽、瑞兽、羽人形象以及祈求长生久视的文字。世俗的生育主导思想演化为庇佑亲人与繁衍生息的吉语。儒家经世、治世的哲学促成了祈求富贵安乐、祝愿国泰民安的符号。随着纬向提花技术的成熟,依赖经线显花的吉祥文字纹锦也趋于衰落,逐渐退出历史舞台。

3 结语

笔者通过横向比较吉祥文字纹装饰特征发现,两汉时期儒家思想主导选任官吏,在学优则仕的思潮下,人们追求财富与社会地位,又在长期稳定的社会格局下希冀平安喜乐,促成了服饰中的富贵、安乐文字纹。先秦秦汉时期的道家、黄老思想占据主导地位,新莽、东汉时期的谶纬思想流行,祈求长寿的文字纹映射了民众追求长生久视的愿望,庇佑亲人文字展现了汉代重视子嗣繁衍、婚姻和合的生育主导思想。铭文锦中的“四海”“天下”“国庆”直接验证了全国各地区、各人群,包括西域各族对大汉王朝的政权逐渐产生了认同,同时对儒家思想文化亦表示出广泛的吸收,最终形成了“家国情怀”。文字纹锦的“加法”装饰艺术在汉晋时期的流行源于用锦装敛填圹的丧葬制度以及五行五色观念与谶纬、道家、儒家等多元文化融汇的着装风尚。