中部地区人口与生态系统服务价值时空演变特征与协调性研究

孔祥梅,陆 林,任以胜,蒋伟峰,李冬花

(1.安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖 241002;2.安徽师范大学 经济管理学院,安徽 芜湖 241002)

0 引言

党的二十大报告指出,人与自然和谐共生的现代化是中国式现代化基本特征之一,尊重自然、顺应自然、保护自然是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。21 世纪以来,地球进入“人类世”[1,2],人类干扰因素对陆地生态敏感性的影响增加[3],并产生不同程度的环境胁迫。不同形式的人类活动也直接或间接地对生态系统产生正向或负向影响[4-6]。人口作为人类活动的行为主体,是影响人类活动强度与生态系统服务的基础要素与关键变量[7],生态系统服务价值是评价生态环境变化的主要指标之一[8,9]。因此,通过人口与生态系统服务价值间的时空协调性,探究人类活动与生态环境间作用关系,是促进人—地协同、推动人与自然和谐共生的中国式现代化进程的重要内容。

人类活动指人类为满足自身生存与发展,对自然界采取的各种可能形式的开发、利用和保护的行为或活动[10]。生态系统服务(Ecosystem Services,ES)指生态系统功能直接或间接为人类提供的产品或服务,是人类生存及生活质量的重要保障,是人类从自然界获取的福祉[11,12],包括供给、支持、调节、文化等多项作用[13]。生态系统服务价值(Ecosystem Services Value,ESV)则将生态系统与环境为人类提供的各种效益以直观经济价值形式进行展示[14]。人类活动与生态系统服务价值间的相互作用已成为社会关注的热点话题和学界研究的重要课题。目前国内外有关人类活动与生态系统服务价值关系的研究主要集中在城镇化[15,16]、旅游活动[17,18]、经济发展[19,20]、生态补偿[6,21]、退耕还林[22,23]等方面。研究方法上,多通过构建指标体系对人类活动进行表征[24,25],利用当量因子法[26,27]、功能价值法[16]等对生态系统服务价值进行核算,采用空间自相关、耦合协调度模型、空间回归模型等探讨二者关系[28-30]。研究单元有城市群、流域、经济带等[28,31-33]。人口作为人类活动的主体,通过不同形式的人类活动影响土地利用方式转变,进而引起生态系统服务价值变化。同时,由于各区域自然地理环境条件、资源开发力度及利用方式不同,且多项生态系统服务间的关系存在此消彼长的权衡与相互增益的协同作用机制,生态系统服务提供的作用类型、总价值也存在较大差异。因此,有可能导致区域内人口与生态系统服务价值间的不协调或冲突等问题。但是,已有研究或忽视了作为人类活动主体的人口这一要素,或仅将其作为人类活动的评价指标之一,忽略了人口与生态系统服务价值间的关联性,难以阐明人口与生态系统服务价值的时空关系与协调性。因此,需进一步厘清人口和生态系统服务价值的时空演变特征与二者协调性。

中部地区是重要的人口集聚区,也是南水北调中线工程水源地,位于长江、黄河、淮河等河流中上游,拥有鄱阳湖、洞庭湖和巢湖等大型湖泊,具有较高的生态战略地位,是重要的生态腹地、生态承载区和生态产品生产基地,同时也是长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展的重要承载区。但中部地区依然面临人地关系紧张、生态系统退化等问题,生态保护与环境治理任务依然繁重[34]。2016年12 月,国务院审议通过《促进中部地区崛起规划(2016—2025 年)》。2021 年4 月,中共中央、国务院发布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》指出坚持绿色发展,打造人与自然和谐共生的美丽中部。党的二十大报告提出促进人与自然和谐共生,促进中部地区加快崛起。因此,立足中部地区人地关系高质量发展整体性视角,利用地理集中度、空间自相关、空间错位指数等方法,研究区域内人口、生态系统服务价值空间分布、变化特征,并分析二者间的协调性,丰富人类活动与生态系统服务相互作用的研究内容,推动中部地区的高质量发展,促进区域协调发展。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

中部地区地理位置为24°29'—40°44'N、108°22'—119°37'E,国土总面积达1.028 ×106km2,包括山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西6 个省,共87 个市(含省直辖县级行政区),约占全国陆地总面积的10.7%(图1)。

第七次全国人口普查数据显示,中部地区总人口达3.65 亿,占全国总人口的25.26%。2021 年,中部地区6 省GDP为25.01 万亿元,占全国GDP总量的21.87%。中部地区承东启西、连接南北,是全国重要的能源原材料基地、粮食生产基地、现代装备制造及高技术产业基地,是中部崛起、中部地区高质量发展等众多战略的交汇区,同时拥有长江中游城市群、中原城市群等国家级城市群及其他国家级城市群中的众多城市。中部地区生态文明建设示范区的战略定位,使其在全国生态文明建设中发挥了先行、支撑与承载作用,但其生态绿色发展格局依然有待巩固。

1.2 数据来源

本研究使用的数据包含土地利用数据、水系数据、高程数据、行政区划数据、社会经济统计数据等。其中,土地利用数据、水系数据源于中国科学院资源环境科学与数据中心(https:/ /www.resdc.cn)。考虑人口统计口径一致性,人口数据源于各省、市全国人口普查主要数据公报中的常住人口数据。高程数据源于地理空间数据云(http:/ /www.gscloud.cn)。行政区划数据源于国家基础地理信息中心(http:/ /www.webmap.cn)。粮食产量与市场价格数据源于省、市统计年鉴及全国农产品成本收益资料汇编。涉及行政区划调整的以相应年份相应地级市统计数据为准。

1.3 研究方法

1.3.1 生态系统服务价值评价

基于谢高地等提出的生态系统服务价值化方法[35],采用徐丽芬等提出的以农田为基准的生态系统服务当量修订法[36]。2000—2020 年间全国、中部地区年平均单位面积粮食产量分别为5.08t/hm2、5.29t/hm2,得到中部地区生态系统服务价值当量因子修正系数为1.04。2000—2020 年中部地区年平均粮食产量为5 290kg/hm2,年平均粮食收购价格为1.82 元/kg,1 标准单位生态系统服务价值当量因子经济价值是现有农田单位面积提供食物生产服务经济价值的1/7[14],进而测算中部地区1 标准单位生态系统服务价值当量因子为1 375.4 元/hm2。进一步得到中部地区单位面积生态系统服务价值系数表(表1)。中部地区各市生态系统服务价值的计算公式为:

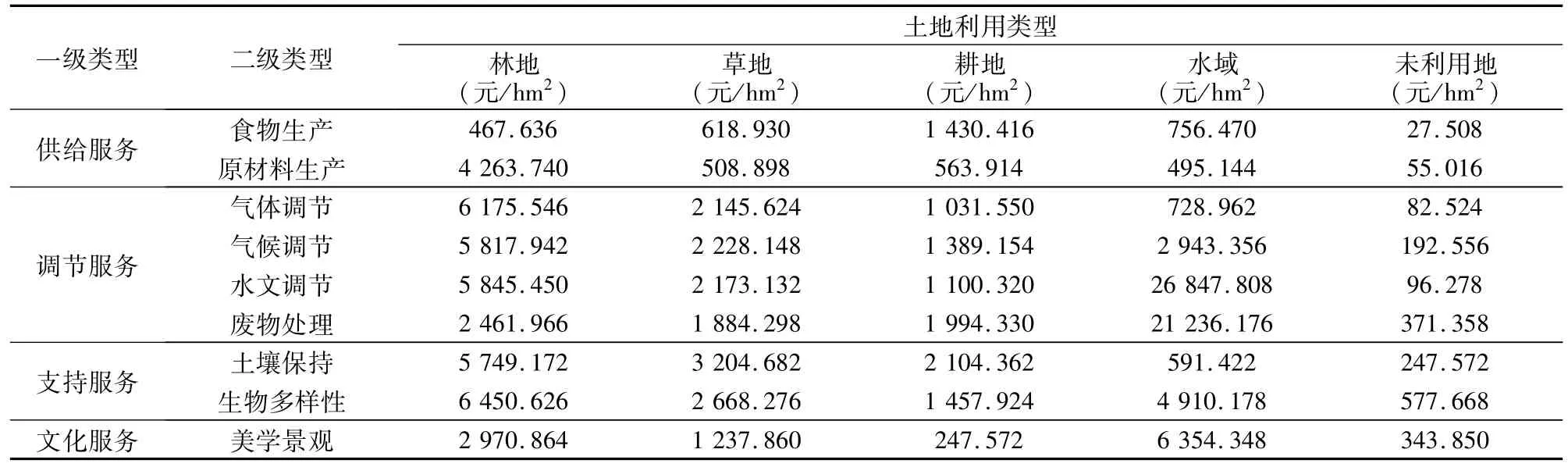

表1 中部地区各类土地生态系统服务价值系数Table 1 Ecosystem services value coefficients of each land use type in central China

式中:ESVi为i 城市生态系统服务价值;Sm为第m种土地利用类型面积;VCm为第m种土地利用类型单位面积的生态系统服务价值系数。

1.3.2 地理集中度

地理集中度在综合考虑区域面积的前提下,描述要素空间集聚特征[37]。故采用地理集中度描述人口与生态系统服务价值的空间集聚特征。计算公式为:

式中:RPOPi与RESVi分别为i 市人口地理集中度与生态地理集中度,该值越大表明人口或生态地理集中度越高;POPi、ESVi、Si为i市常住人口数量、生态系统服务价值及面积;POP、ESV、S为中部地区常住人口数量、生态系统服务价值及面积。

1.3.3 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析的核心是利用空间自相关模型分析研究对象的异质性或同质性,包括全局空间自相关和局部空间自相关[38]。单变量空间自相关用来描述单一地理事物的空间关联性,双变量空间自相关用来分析两个地理事物的空间关联性[39]。本研究以单变量空间自相关研究人口地理集中度、生态地理集中度的空间集聚特征,探索二者在空间上的局部表现;利用双变量空间自相关研究二者空间关联特征,探讨两要素在空间上的冲突与协调发展状态。计算公式为[39]:

式中:I为双变量全局莫兰指数,表示i 市的自变量和j 市的因变量的总体空间分布相关性;xi和yj分别为i市、j市对应的不同地理事物观测值;n为城市数量;wij为城市i 和j 的空间邻接权重矩阵;s2为样本方差。

双变量局部空间自相关的计算公式为:

式中:Ii为i市的自变量与j市的因变量间的局部空间关联性;zi和zj分别为i 市、j 市观测值的方差标准化值。据双变量空间自相关结果,可将各城市分为H—H(高—高)、L—L(低—低)、H—L(高—低)、L—H(低—高)4 种类型。

1.3.4 空间错位指数

社会经济要素与自然资源禀赋存在差异,故人口与生态系统服务价值两要素空间分布不要求完全一致,但两者差距较大会导致区域生态失衡,影响区域高质量发展。因此,采用空间错位指数[40],借鉴人口与粮食空间错位指数及类型划分[41],构建人口与生态系统服务价值空间错位指数,研究中部地区人口与生态系统服务价值协调性。计算公式为:

式中:SMIi为i市人口与生态系统服务价值空间错位强度。SMIi若为负向,表明i 市人口需求超前于生态系统服务价值水平,若为正向则相反。其绝对值越小,二者空间错位程度越低,协调程度越高,反之则不协调程度越高(表2)。

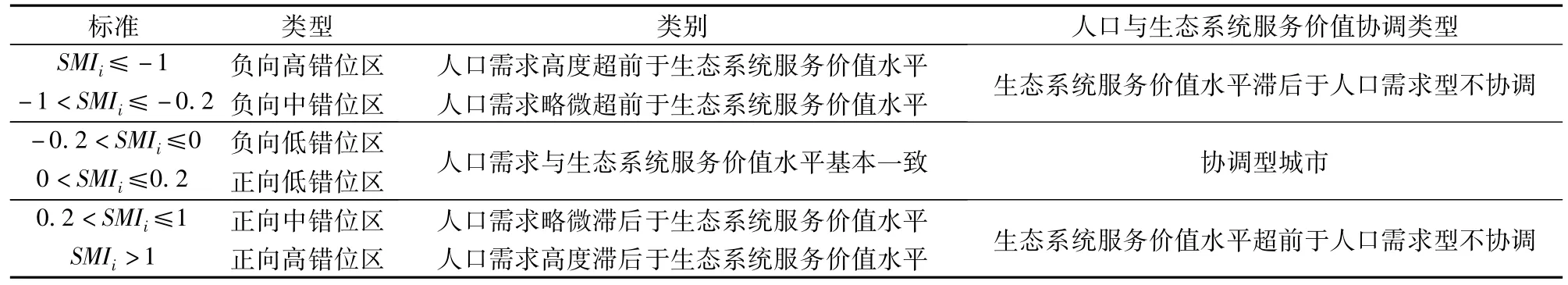

表2 中部地区人口与生态系统服务价值协调类型划分Table 2 Classification of coordination type of population and ecosystem services value in central China

2 结果及分析

2.1 人口时空变化

2.1.1 人口密度时空变化

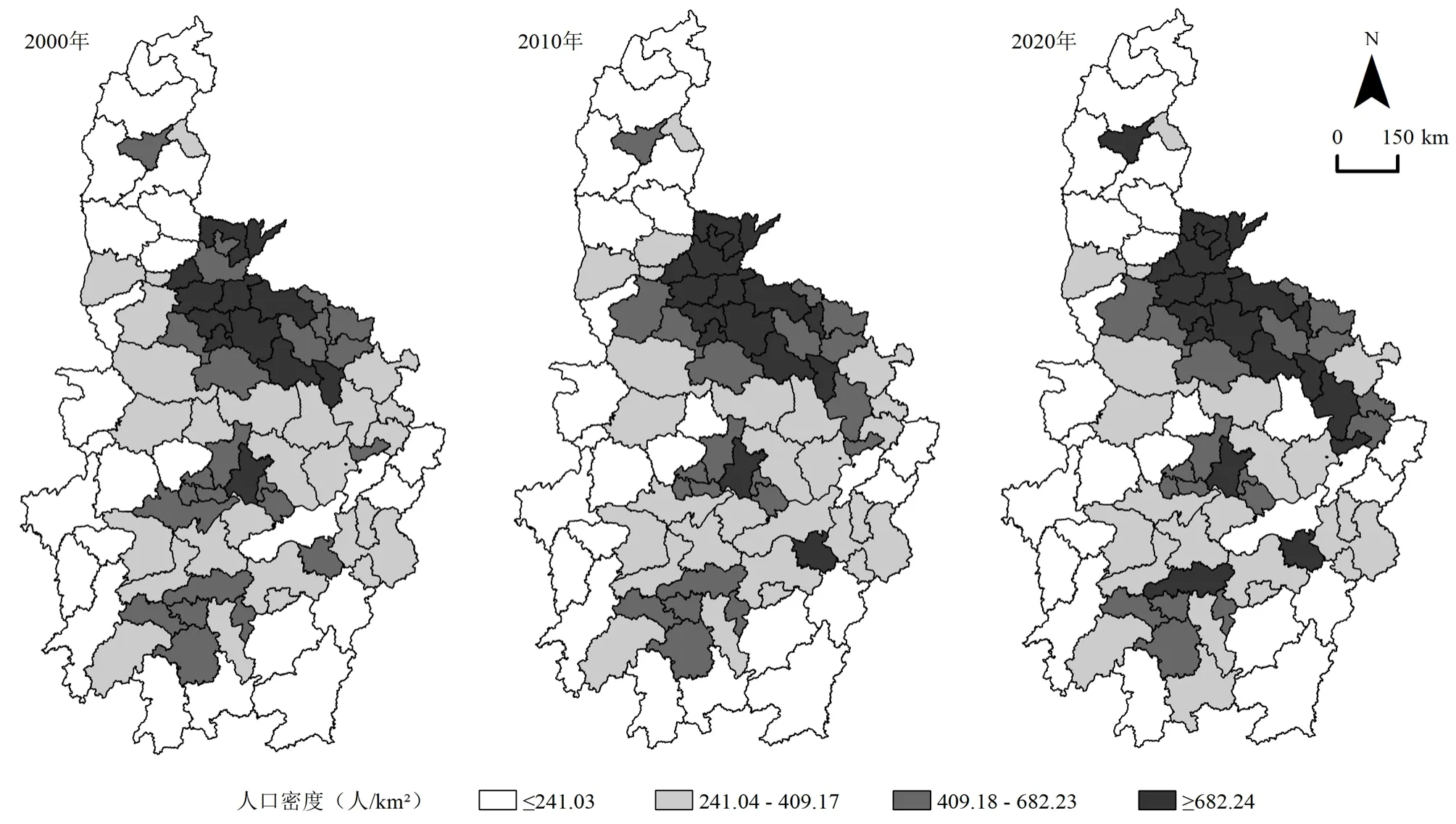

2000、2010、2020 年人口数量分别为34 248.72万人、35 285.18 万人、36 469.43 万人,20 年间增加了2 220.71万人,人口密度分别为333.38 人/km2、343.47 人/km2及355 人/km2,人口密度上升且空间非均衡性明显。武汉、郑州人口密度最高,神农架人口密度最低。将各市人口密度分为低、中等、较高及高4 个等级(图2)。人口密度高值区大致位于中部地区的东北部,包括河南大部及安徽中北部,形成高人口密度主核心,区内地形平坦、资源丰富,自然条件优越,交通便捷,耕地资源充足,是粮食主产区之一,人口密集。各省会城市形成四个高人口密度次级核心,指太原、长沙、武汉及南昌四个省会城市及周边城市集聚形成的点状或团块状区域,省会城市因具有就业机会、基础设施、社会福利水平等相对优势,对人才、科技、金融等要素有明显吸引力,对周边城市人口产生拉力,人口集疏的“马太效应”增强,逐渐形成“一主四次”五核心的分布格局。

图2 2000、2010、2020 年中部地区人口密度空间分布Figure 2 Spatial distribution of population density in central China in 2000,2010 and 2020

相较2000 年,2010 年中部地区低人口密度及较高人口密度城市数量减少,高人口密度城市数量增加。晋城、九江由低人口密度转为中等人口密度城市,可能是由于晋城矿产资源开发带来就业机会、收入增加及九江旅游资源开发与旅游业发展等对人口吸引力增大。随州由中等人口密度转为低人口密度城市。荆州由较高人口密度转为中等人口密度城市。合肥、洛阳由中等人口密度转为较高人口密度城市,二者作为省会城市及省域副中心城市,发展势头强劲,人口吸引力增加。新乡、鹤壁、南昌、淮北由较高人口密度转为高人口密度城市。2020 年,中部地区人口密度“一主四次”分布格局愈加明显。人口分布主核心较稳定且范围扩大,省会人口密度逐渐增加,各省会城市皆转为高人口密度城市。郴州由低人口密度转为中等人口密度城市;晋城、九江、六安由中等人口密度转为低人口密度城市;芜湖、马鞍山由中等人口密度转为较高人口密度城市;太原、长沙、合肥、铜陵由较高人口密度城市转为高人口密 度城市。

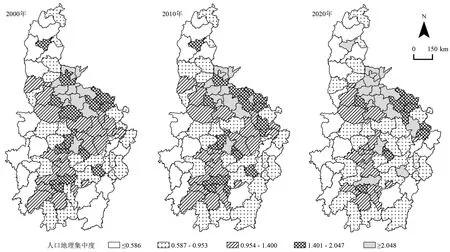

2.1.2 人口地理集中度时空变化

中部地区人口地理集中度空间分布呈显著空间异质性,山西和江西人口地理集中度较低,河南人口地理集中度则较高,安徽北部人口地理集中度较南部高,湖北人口地理集中度由西向东增加,湖南人口地理集中度则呈现中部较高,东、西部较低态势。整体来看,位于太行山、武陵山、武夷山等山地丘陵区的城市人口地理集中度较低,而位于黄淮海平原、长江中下游平原等地形平坦的城市人口地理集中度则较高。将各市人口地理集中度划分为低、较低、中等、较高及高5 个等级(图3)。河南及安徽北部的城市是高及较高人口地理集中度城市的集中分布区。中等人口地理集中度城市则主要呈东北—西南向带状分布于鄂、皖、湘、赣四省交界处,较低及低人口地理集中度城市分布于其两侧,呈层次性。较2000 年,2010 年人口地理集中度空间分布未发生明显变化。2020 年高人口地理集中度范围扩大,中等及中等以上人口地理集中度城市大致呈“T”形分布,中等人口地理集中度城市减少。表明人口分布的空间极化与集聚效应不断增强,各市人口地理集中度差距扩大。

图3 2000、2010、2020 年中部地区人口地理集中度空间分布Figure 3 Spatial distribution of population geographic concentration in central China in 2000,2010 and 2020

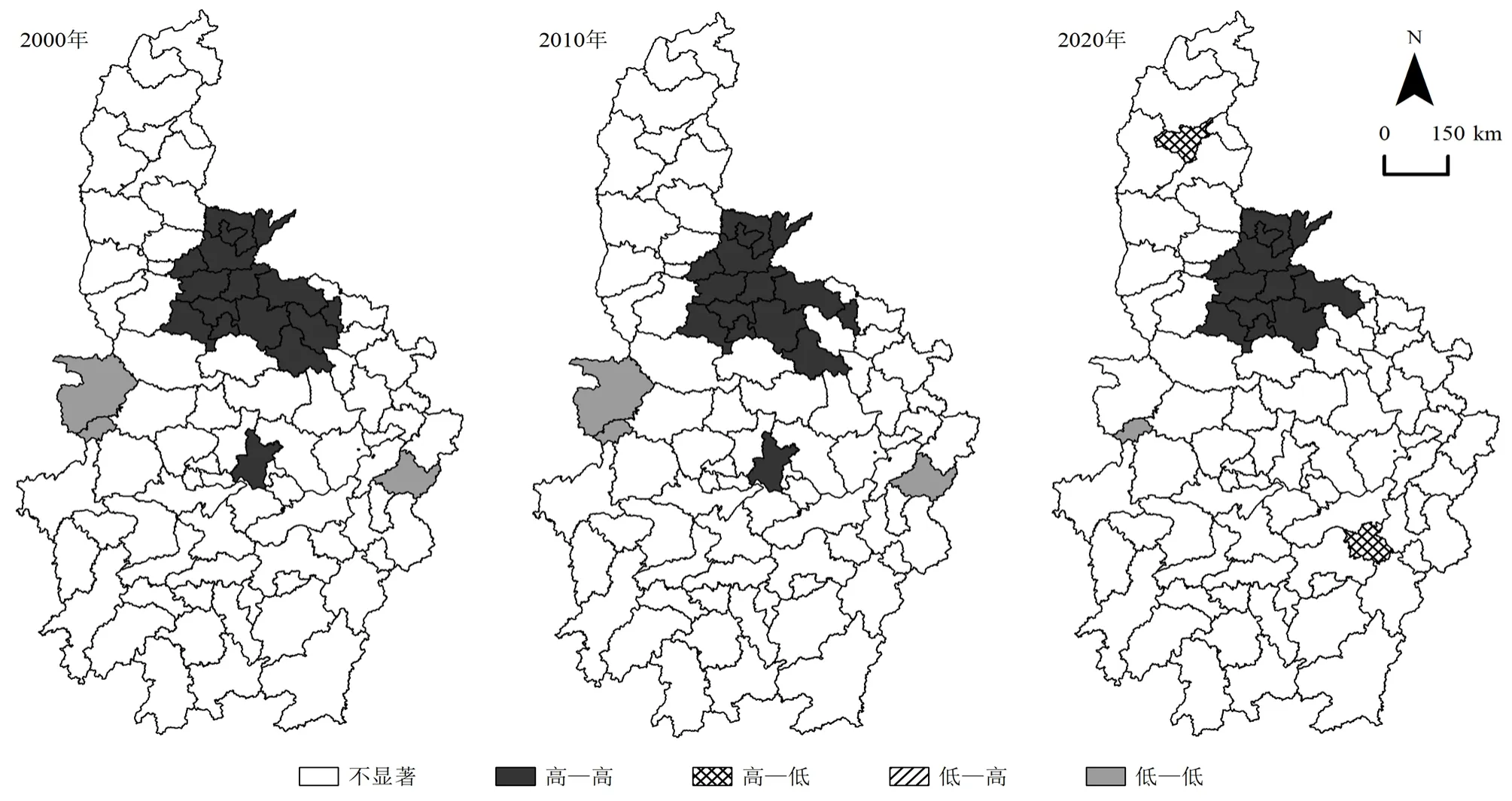

2.1.3 人口地理集中度空间集聚变化

2000、2010、2020 年中部地区人口地理集中度全局莫兰指数为0.671、0.611、0.444,表明其分布具有显著正向空间关联性。进一步利用局部空间自相关探究人口地理集中度的局部空间关联特征(图4)。高—高型城市多位于河南省境内,低—低型城市数量较少,2020 年出现高—低型城市。2000 年高—高型城市呈团块状分布,主要由河南安阳、郑州、开封、新乡等16 市组成;低—低型城市包括十堰、神农架林区和黄山3 地。2010 年,亳州退出高—高型城市。2020 年,武汉、淮北、阜阳继续退出高—高型城市,低—低型城市仅剩神农架,区域内出现太原和南昌两个高—低型的城市。形成这种格局并产生这种变化的原因可能是,河南省作为中部地区经济发展的重要增长极,人口基数较大,是传统的人口大省,武汉作为省会城市和长江中游城市群中心城市,人口吸引力较大,也是高—高型城市的重要组成部分。神农架林区地形起伏大,人口数量少,是中部地区唯一的低—低型城市。南昌和太原作为省会城市对周围城市人口的吸引力不断增强,进而形成高—低型城市。

图4 2000、2010、2020 年中部地区人口地理集中度局部空间自相关Figure 4 Local spatial autocorrelation of geographic concentration of population in central China in 2000,2010 and 2020

2.2 生态系统服务价值时空变化

2.2.1 人均生态系统服务价值时空变化

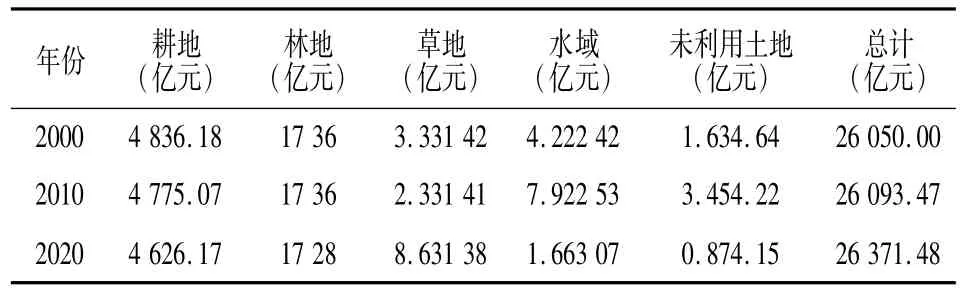

2000、2010、2020 年中部地区生态系统服务价值分别为26 050.00 亿元、26 093.47 亿元和26 371.48 亿元,增加321.48 亿元,增幅1.23%,远小于相应人口增幅,2010—2020 年以1.07%的增幅远超2000—2010 年的0.16%。林地生态系统服务价值最高,未利用土地最小,水域生态系统服务价值增加最多,而耕地下降210.01 亿元(表3)。水文调节、维持生物多样性、土壤保持功能是生态系统服务价值的主要组成部分,调节服务在生态系统服务价值中占主要地位,未来水文调节、食物生产、废物处理等功能需进一步保护与修复(表4)。

表3 2000、2010、2020 年中部地区各类土地生态系统服务价值Table 3 Ecosystem services value of different types of land in central China in 2000,2010 and 2020

表4 2000、2010、2020 年中部地区单项生态系统服务价值Table 4 Value of individual ecosystem services in central China in 2000,2010 and 2020

2000、2010、2020 年中部地区人均生态系统服务价值分别为7 606.13 元/人、7 395.02 元/人、7 231.12 元/人,呈逐渐下降趋势。将中部地区各市人均生态系统服务价值划分为低、中等、较高及高4个等级(图5)。低、中等人均生态系统服务价值城市占主要地位,较高、高人均生态系统服务价值城市数量较少。人均生态系统服务价值低值核心区主要位于河南、安徽中北部、武汉城市圈、长株潭都市圈,呈连续片状分布,并由该片区向西、南、北递增。中等人均生态系统服务价值城市主要分布于山西、江西北部、湖南北部及南部,与高人口密度区重合度较高。较高人均生态系统服务价值城市呈带状分布于湖北及湖南西部、江西东南部。高人均生态系统服务价值城市呈点状分布,包括神农架、黄冈、黄山等地区。

图5 2000、2010、2020 年中部地区人均生态系统服务价值空间分布Figure 5 Spatial distribution of per capita ecosystem services value in central China in 2000,2010 and 2020

中部地区各市人均生态系统服务价值随时间变化不显著。较2000 年,2010 年恩施和黄山由较高人均生态系统服务价值转为高人均生态系统服务价值城市,黄冈则由低人均生态系统服务价值转为中等人均生态系统服务价值城市。2020 年,恩施再次转为较高人均生态系统服务价值城市,安庆、六安及新余由中等人均生态系统服务价值转为较低人均生态系统服务价值城市,十堰由较高人均生态系统服务价值转为高人均生态系统服务价值城市,赣州由较高人均生态系统服务价值转为中等人均生态系统服务价值城市。

2.2.2 生态地理集中度时空变化

将各市生态地理集中度分为低、较低、中等、较高及高5 个等级(图6)。中部地区生态地理集中度由北向南先减小后增大,大致以秦岭—淮河一线为界,北低南高。湖南、江西、湖北生态地理集中度整体高于安徽、山西与河南。秦岭—淮河一线以北的山西以中等生态地理集中度为主、河南及皖中北以低及较低生态地理集中度为主。秦岭—淮河一线以南的湖北、湖南、江西及皖南各市以较高及高生态地理集中度为主,其内部的武汉城市圈、长株潭都市圈及环鄱阳湖城市群为3 个低值区。生态地理集中度较高的区域包括武陵山区、巫山山区、大巴山区、大别山区、幕阜山区、武夷山区、罗霄山区、雪峰山区等,这些区域林地面积广、水质优良、空气质量优良。相反,黄土高原区、华北平原区与江汉平原区生态地理集中度较低,黄土高原地区林地及草地覆盖率较低、水域面积较小,华北平原与江汉平原地区为重要的农业区、工业区与人口集聚区,对生态系统服务影响较大。

图6 2000、2010、2020 年中部地区生态地理集中度空间分布Figure 6 Spatial distribution of geographic concentration of ecosystem services value in central China in 2000,2010 and 2020

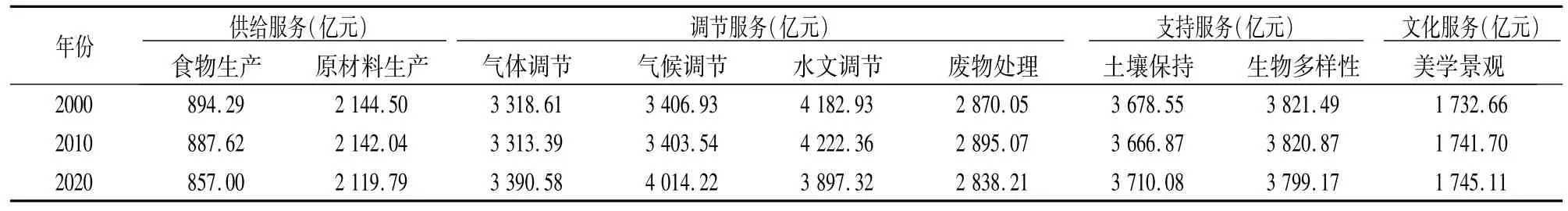

2.2.3 生态地理集中度空间集聚变化

2000、2010、2020 年,中部地区生态地理集中度全局莫兰指数为0.844、0.843、0.868,具有显著正相关性,其集聚效应大于人口地理集中度。进一步对中部地区生态地理集中度进行局部空间自相关分析(图7)。研究期内,中部地区仅存高—高型和低—低型城市。低—低型城市数量多、范围大,连片分布于河南东北部及安徽北部,由郑州、开封、合肥、阜阳等19 个城市构成。高—高型城市数量少、范围小且呈点状分布,数量不断减少。2000 年高—高型城市包括神农架、十堰、长沙、株洲、景德镇、黄山、上饶等11 市,2010 年长沙退出高—高型城市,2020 年高—高集聚范围进一步缩小,仅剩7 个城市,怀化、吉安、株洲、萍乡继续退出高—高型城市,九江成为新的高—高型城市。

图7 2000、2010、2020 年中部地区生态地理集中度局部空间自相关Figure 7 Local spatial autocorrelation of geographic concentration of ecological services value in central China in 2000,2010 and 2020

2.3 人口与生态系统服务价值协调性

为进一步研究二者协调关系,利用相关性分析、双变量空间自相关和空间错位指数,进一步揭示中部地区人口与生态系统服务价值协调状况。

2.3.1 相关性分析

利用Spss软件中的斯皮尔曼相关系数进行测算。2000 年、2010 年、2020 年的斯皮尔曼系数分别为-0.666、-0.662、-0.632。二者间存在高度负相关关系,两者间不协调性较为明显,但不协调程度有所减小。需进一步详细探讨两要素协调程度的时空格局。

2.3.2 空间关联特征

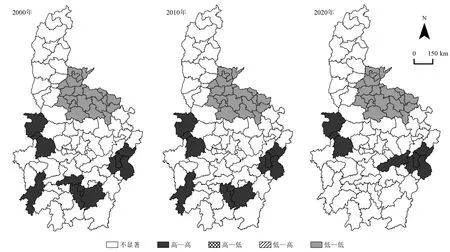

全局莫兰指数结果显示人口地理集中度与生态地理集中度呈显著负向空间关联(表5)。空间格局上(图8),高—高型城市点状分布于鄱阳湖区与洞庭湖区,包括株洲、湘潭、娄底、长沙、南昌、黄石等市。鄱阳湖、洞庭湖是中国重要的淡水湖,水域面积广,发挥蓄水供水、气候调节、维持生物多样性、提供美学景观等多重生态功能。同时,沿岸社会经济发展基础优良,城镇化水平高,是重要的人口集聚区。高—低型城市覆盖河南东北部及安徽中北部大部分城市,如郑州、开封、安阳、许昌、阜阳、亳州等,这些城市由于密集的人类活动干扰,生态系统服务价值降低。低—高型城市片状多位于秦岭—淮河以南,含江西和湖南两省大部及湖北西部和安徽南部部分城市,如景德镇、上饶、常德、张家界、黄山、神农架林区等,此类城市森林覆盖率高,生态状况良好。低—低型城市包括淮南与滁州两市。呈负相关的城市占主导,研究期内数量占比分别为47.13%、48.28%、 51.72%。

表5 2000、2010、2020 年中部地区各市人口地理集中度与生态地理集中度的空间关联特征Table 5 Spatial correlations between population geographic concentration and geographic concentration of ecological services value in central China in 2000,2010 and 2020

2.3.3 协调性及演变特征

在双变量空间自相关分析基础上,通过空间错位指数进一步厘清中部地区人口与生态系统服务价值在各城市内部的错位类型、强度及演变特征,以深度阐释中部地区人口与生态系统服务价值的协调性(图9)。

图9 2000、2010、2020 年中部地区人口与生态系统服务价值空间错位时空格局Figure 9 Spatial-temporal pattern of spatial mismatch between population and ecosystem services value in central China in 2000,2010 and 2020

中部地区人口与生态系统服务价值协调性较低,但协调型城市数量增多,协调程度逐渐上升,其冲突与协调类型区域分异显著。山西、安徽中南部、湖北西部、江西及除环长株潭城市群外的湖南大部分城市主要表现为生态系统服务价值水平超前于人口需求型不协调。而河南、安徽北部、湖北东部城市则主要表现为生态系统服务价值水平滞后于人口需求型不协调。协调型城市数量较少,呈点状分布。近年来人口需求略微超前于生态系统服务价值水平型城市向协调型城市的转化,使协调型城市点状集聚范围逐渐扩大。

2000 年,中部地区仅有阳泉、济源、潜江、安庆、马鞍山、芜湖、吉安、铜陵、新余、鹰潭等11 个协调型城市。其余城市均呈不同类型、不同程度的不协调,数量占比87.36%。其中,赣州市不协调性最高,空间错位指数为2.882,而新余市的协调性最高,空间错位指数为0.015。2010 年,黄冈、黄石、娄底、仙桃、景德镇、新余、大同和长治转化为协调型城市,芜湖转化为不协调型城市,周口和郑州生态系统服务价值水平滞后于人口需求型不协调程度最高,生态系统服务价值水平超前于人口需求型不协调最显著的城市有赣州、怀化、恩施和十堰,其空间错位指数绝对值均大于2,阳泉和新余协调程度最高,空间错位指数接近于0。2020 年,协调型城市包括铜陵、济源、鄂州、黄石、荆州、潜江、天门、仙桃、衡阳、娄底、湘潭、萍乡、新余、六安、景德镇、鹰潭、阳泉17 市;以郑州、武汉、周口为代表的生态系统服务价值水平滞后于人口需求型不协调的城市32 个,武汉的空间错位指数绝对值大于3,是不协调性最为显著的城市;生态系统服务价值水平超前于人口需求型不协调的城市38 个,其中赣州、怀化、十堰、恩施的空间错位指数大于2,不协调水平较高。

3 讨论与结论

3.1 讨论

区域协调发展与高质量发展不仅涉及区域经济发展,更涉及人民对生活质量、主观幸福感等物质与精神的共同追求[42]。在全面建成小康社会的时代背景下,人民美好生活需要不仅包含物质文化生活需要,政治生活、社会生活、生态文明等领域的需要也在不断提升。人民群众对优美生态环境的需要在不断增长,因此有必要加强人口与生态系统服务间关系的研究。中部地区承东启西、连接南北,战略地位重要,其区域高质量发展具有中国特色。全面考察中部地区人口与生态两要素间的空间冲突与协调,有利于促进中部地区高质量发展战略的实施,更有利于深入实施党的二十大报告提出的区域协调发展战略,更是对人民日益增长的美好生活需要的回应。因此,本研究采用地理集中度、空间自相关、空间错位指数等方法,研究中部地区人口与生态系统服务价值的时空演变特征与协调性。但未来仍需在以下几个方面加强研究:第一,生态系统服务价值受多种要素影响,本研究在生态系统服务当量修订时采用以农田为基准的修订方法,未来可进一步根据区域植被净初级生产力、生态系统服务的支付意愿和支付能力等进行修正。第二,各类型主体功能区的资源环境承载能力和国土空间开发适宜性不同,其适宜集聚的人口规模亦不同,未来可研究不同类型主体功能区的人口与生态系统服务价值的协调关系。最后,未来可深入探讨人口与生态系统服务价值协调关系的影响因素和机制。

此外,本研究对中部地区高质量发展具有启示作用。为提升中部地区各市人口与生态系统服务价值协调程度,缓解二者间的冲突,未来应进一步加强人力资源联合开发,提升基本公共服务均等化水平,加强环境污染的联防联治、环境监管的执法联动,完善和创新跨地区生态补偿机制等。对于生态系统服务价值水平超前于人口需求型不协调的城市而言,其生态系统服务价值可以满足人口需求,未来仍应立足于区域自然环境本底,保护生态环境,构建生态廊道,在维护生态系统完整性的基础上,完善城市基础设施,提升基本公共服务水平,提升人口吸引力。其次,生态系统服务价值水平滞后于人口需求型不协调的城市人口与生态系统服务价值间冲突明显,人口数量大,人类活动复杂且强度大,生态系统服务价值相对较低,未来应提高资源利用效率,大力发展循环经济,倡导绿色低碳发展,合理控制城市低效蔓延,推动城市公园、绿地建设,促进区域生态环境改善。最后,协调型城市未来仍应加大生态系统保护力度,合理控制区域人口规模与不合理的人类活动,推动区域产业转型升级,坚持走绿色发展道路,缓解人类活动带来的压力。

3.2 结论

在中部地区高质量发展背景下,研究中部地区2000、2010、2020 年人口与生态系统服务价值的时空演变特征,并对人口与生态系统服务价值间的协调性进行分析。主要结论如下:①中部地区人口呈“一主四次”的五核心分布格局。人口数量由34 248.72 增至36 469.43 万人,人口密度不断上升。人口分布的主核心大致位于中部地区的东北部,太原、长沙、武汉及南昌四个省会城市及周边城市形成四个次级核心。②中部地区生态地理集中度远小于人口地理集中度,大致呈南高北低的分布格局。生态系统服务价值由26 050.0 增至26 371.48 亿元,人均生态系统服务价值逐渐降低。生态地理集中度大致以秦岭—淮河为界,呈北低南高的分布格局。③中部地区人口与生态系统服务价值协调性不高但协调程度上升。山西、安徽南部、湖北西部、江西以及湖南大部分城市以生态系统服务价值水平超前于人口需求型不协调为主。而河南、安徽中北部、湖北东部城市则主要以生态系统服务价值水平滞后于人口需求型不协调为主。协调型城市数量少但有增加趋势,包括荆州、仙桃、潜江、天门、黄石、衡阳、湘潭、娄底、六安、景德镇、新余等市。