遵循全球基础研究发展新趋势切实提升我国基础研究能力

■文/曲婉 吴博 林晓锋(国家发展和改革委员会创新驱动发展中心)

2023年中央经济工作会议强调,要加强应用基础研究和前沿研究,强化企业科技创新主体地位。基础研究是关键核心技术和颠覆性技术的源头活水,是建设世界科技强国的必由之路。世界进入大科学时代,主要创新型国家纷纷强化基础研究投入,基础研究呈现典型的导向型、建制化、融合化发展态势。但与美国等主要创新型国家相比,我国基础研究仍存在顶层设计不足、投入相对偏低、支持方式待优化、开放合作生态待健全等问题,亟须加强基础研究前瞻性、战略性、系统性布局,突出原创、鼓励自由探索,推动基础研究高质量发展。

一、全球基础研究发展呈现三大突出特征

世界已进入大科学时代,基础研究发展呈现科学问题高度复杂、跨学科跨领域交叉融合、研究试验条件特殊、研究活动规模巨大等特征,科学对经济社会的基础性、支撑性作用愈发凸显,世界主要创新型国家纷纷强化基础研究投入,推动重大原创成果持续涌现。

(一)主要创新型国家保持高强度基础研究投入,需求导向型基础研究发展较快

从经费总量看,美国、英国、法国等国家基础研究经费保持快速增长,2020年美国基础研究经费达1 086亿美元,是2000年的2.3倍,同期英国、法国分别增长到2倍和1.6倍。从投入强度看,主要创新型国家基础研究投入占全部研发经费投入的比重保持在15%~20%之间,2021年法国、美国、日本基础研究经费占R&D(研究与试验发展)经费比重分别达23.0%、14.8%和12.7%(见图1)。从投向领域看,科学在推动社会发展进程中日益走向中央位置,理论与应用、科学与工程相互促进,周期缩短,需求导向型基础研究进入发展快车道。例如,《科学》期刊评选出的2023年十大科学突破中,仅有2项突破属于面向世界科技前沿的自由探索,1项属于社会学领域基础研究,其余7项都是聚焦生命健康、先进能源、超算和人工智能、气候变化等重大需求的目标导向型基础研究。

图1 部分国家基础研究投入占研发经费的比重(2012—2021年)

(二)有组织、建制化基础研究成为主流,稳定性支持是通行做法

基础研究进入建制化、系统性推进的大科学时代,重大突破更加依赖于体系化的任务分工、极限化的研究手段、规模化的科研团队,以及持续性的长期投入。例如,2022年12月发射升空并有望取得颠覆性成果的詹姆斯·韦伯太空望远镜,耗资100亿美元,前后持续30年,由来自15个国家的数千名科学家和工程技术人员共同研制完成,先后有258家学术机构、企业和相关政府机构参与。稳定性经费为主的支持方式是主要创新型国家支持基础研究的通行做法。美日等创新型国家通常通过年度预算方式对基础研究进行稳定支持,竞争性经费与稳定性经费的比例一般为3∶7甚至2∶8,如美国国立卫生研究院(NIH)绝大部分经费来自联邦政府稳定支持,美国能源部(DOE)下属国家实验室80%以上经费来自能源部。

(三)学科交叉、主体融合成为重大突破主战场,大设施成为重要极限研究手段

在大科学时代,开展学科交叉研究成为实现重大突破的科研范式。当前科学界普遍认同,解决复杂系统问题离不开交叉学科研究。因此,多领域、多主体的交叉融合,是科学共同体开展基础研究的典型做法。例如,为推动量子科技发展,美国白宫成立国家量子协调办公室(NQCO)和国家量子倡议咨询委员会(NQIAC),统筹包括英特尔、谷歌、洛克希德·马丁等企业,麻省理工学院、马里兰大学等高校,以及费米国家加速器实验室等国家实验室的战略力量,推动跨数学、信息学、物理学、计算机科学等不同领域的融合研究。重大科技基础设施成为基础研究前沿突破的关键平台,超高温、超高压、超临界、超计算量等极限条件,成为加速前沿科学理论突破的重要物质技术基础。例如,截至2023年底,美核聚变点火装置已经成功实现4次点火,为实现商业核聚变发电打下坚实基础。

二、与美国相比我国基础研究存在四大问题

近年来,我国投向基础研究的经费有较快增长,持续涌现一系列突破性重大成果。但与美国相比,我国仍存在投入差距大、系统布局弱、竞争性经费比例相对偏高、开放合作生态遭遇挑战等问题。

(一)基础研究前瞻性、战略性、系统性布局仍待强化

大科学时代的一个核心问题在于,把碎片化的知识整合重构,从而产生巨大的科学价值。但与美国相比,我国基础研究体系化布局仍有待强化,科学问题凝练上体系化设计仍显不足。美国则持续加强基础研究的顶层设计,例如《2022年美国芯片与科学法案》对粮食、能源、水系统、材料、化学、生物、地球科学等基础领域进行系统部署,并由美国国家科学基金会(NSF)、DOE、NIH等部门进行系统支持。此外,我国科技力量仍需进一步统筹优化,形成基础研究强大合力。目前,高校、科研院所、企业虽然都产生了大量论文、专利,但由于统一大战略目标下的统筹部署不足,创造的科学知识散落在各领域各环节,难以形成“1+1>2”的合力。而美国各创新主体则从基础研究环节就有系统性分工与合作,以ChatGPT为例,通过将高校、科研院所、企业在基础原理、基础算法、算力设施、数据要素等基础层面协同融合,推动了全世界人工智能领域研究水平的进步。

(二)基础研究投入与美国存在“3个10”差距

一是我国基础研究经费占R&D经费总量比重与美相差10个百分点(见图2)。2022年我国基础研究经费为1 951亿元,支出占研发经费总量比例为6.32%,比美国低近10个百分点。尤其,近年来美国大幅增加基础研究投入规模,《2022年美国芯片与科学法案》提出,五年内向国家科学基金投入810亿美元,用于开展前沿基础研究探索。二是我国基础研究累计投入为美国的1/10。2001—2020年间,我国基础研究经费投入累计达1万亿元,而美国约为1.4万亿美元(约10万亿人民币)。三是我国企业基础研究投入不足美国企业的1/10。2021年我国企业基础研究经费支出约为200亿元,美国企业约为350亿美元(约2 400亿人民币)。尤其,相比美国,我国企业从事基础研究时间短、底子薄、能力弱,从历史看,美国基础研究发端于企业成立的内部工业实验室,早在100多年前,美国企业就通过内部研发机构、资助大学等方式开展基础研究探索,但我国企业早期多以制造中心形态出现,从事基础研究的历程相对较晚,基础研究投入规模也远低于美国企业。

图2 中美基础研究投入情况(2012—2021年)

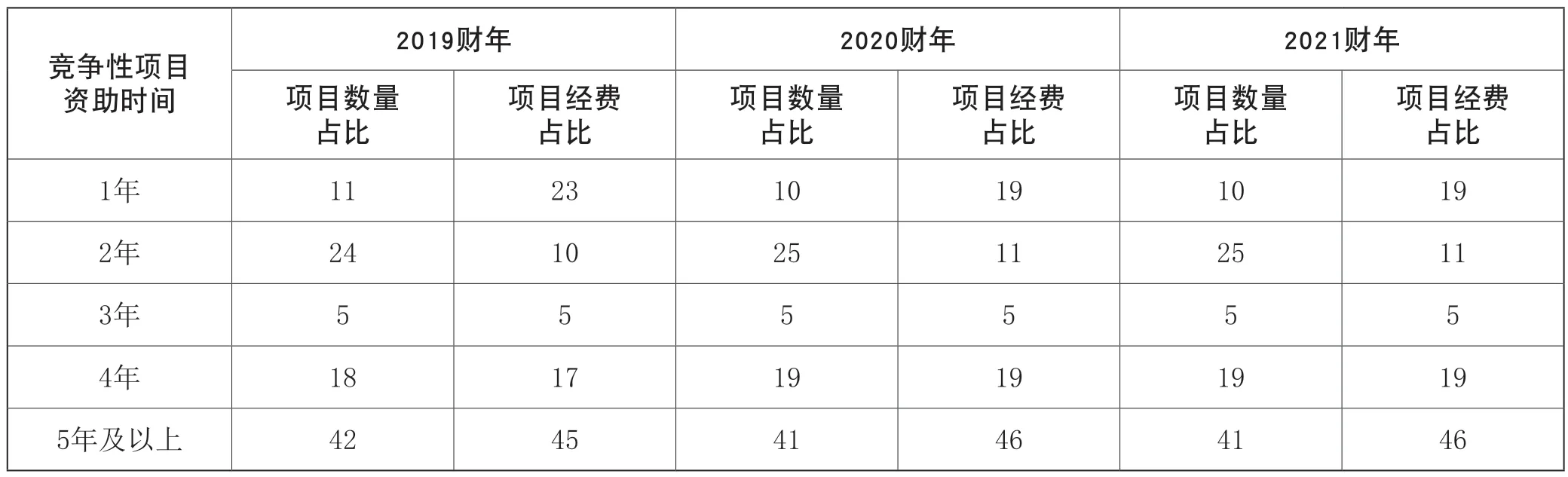

(三)支持方式上不利于重大成果突破

基础研究属于“十年磨一剑”,重大成果突破有赖于研究人员心无旁骛坐稳“冷板凳”,长周期、持续性付出。与美国相比,我国基础研究支持渠道相对单一,竞争性经费比例相对偏高。当前,中央财政资金是我国基础研究投入的主要来源,通常以国家自然科学基金、重点研发计划等形式予以资助,竞争压力较大。而美国基础研究资助渠道多元,非营利机构、大学和企业承担了美国40%以上的基础研究投入,NSF、NIH等机构均设置长期性/延续性基础研究资助计划,如NIH的R01资助计划(见表1),部分科研人员的同一项目可被连续资助40多年。此外,我国基础研究项目评价方式相对单一,基础研究人员需要在较短时期出成果来满足考核需要,存在“一定时间内没有产出,板凳就被抽走了”的情况。目前,我国对基础研究项目普遍采用项目周期评价,对青年基础研究人才普遍采用“非升即走”式考核,在3~6年的考核评价期内,必须有拿得出手的考核成果,导致基础研究人员倾向于追逐热点、趋向于短平快的短期产出。

表1 NIH竞争性项目资助时间及金额占比情况 占比:%

(四)基础研究国际开放合作面临新挑战

从科学技术发展趋势看,当前和未来一段时间,我国面临的全球性挑战和共同发展难题更加复杂多变,必须依靠国际合作和开放共享去破解。但当前,国际科技合作面临少数国家单边主义、保护主义的冲击,技术管控有从战略高技术向基础研究蔓延的趋势。例如,近年来美国在特定基础研究领域收紧中国等部分国家留学生赴美学习专业限制,尤其在机器人、量子计算、半导体、人工智能等领域严格限制中国留学生签证,近几个月来,每月均有数十名包括留学生在内的中方赴美人员被美方强制遣返,不利于基础研究领域的国际开放合作。

三、切实加强基础研究的对策建议

未来一段时期,建议进一步强化基础研究总体布局,加强“从0到1”的基础研究,夯实开辟新领域新赛道的源头活水,为加快形成新质生产力提供强大基础支撑。

(一)“政府”“市场”相结合,多元化扩大资金池

建议以大幅增加基础研究有效投入为导向,充分发挥政府和市场作用,建立基础研究多元化投入机制。一是进一步强化中央和地方政府对基础研究的支持,聚焦国家长远发展、战略安全领域,“小步快跑”方式稳步增加经费投入。二是支持有条件的地方面向区域高质量发展需要加大投入力度,设立基础研究专项,探索中央和地方联合出资、协同推进重大基础研究任务的新方式。三是改革国有资本投入机制,在国有企业考核中强化基础研究导向,提高基础研究投入、重大原创成果等指标权重,引导国有资本更多地投向应用导向基础研究和新型基础设施建设等领域。四是创新企业投入基础研究的新模式,鼓励企业以众包众筹、设立基础研究奖项、与自然科学基金会设立联合基金、与高校院所共建实验室等方式,扩大企业基础研究有效投入、提高资金使用效率。

(二)“前沿”“战略”相结合,有组织推进协同攻关

顺应大科学时代特征,以强化国家战略科技力量为抓手,协同推进目标导向的基础研究和自由探索的基础研究,抓好战略性、探索性、应用性基础研究。一是聚集国家战略需求强化基础研究体系化布局,系统推进大规模、前沿交叉、战略性重大基础研究任务的统筹设计和组织实施,进一步发挥中国特色国家实验室引领性策源功能,强化国家科研机构、研究型大学建制化组织实施作用。二是围绕前沿交叉方向强化探索性基础研究,聚焦前沿交叉科学方向,支持高水平研究型大学完善研究实验条件,加快前沿基础学科布局,优化前沿科学领域基础研究平台和产教融合平台建设,强化跨学科基础研究能力提升和拔尖人才培养。三是面向市场需求强化应用性基础研究,充分发挥科技领军企业作为国家战略科技力量的重要作用,支持其牵头并联合上下游、产学研,开展前瞻性强、应用性广、协同度高的行业应用基础研究活动,推动优势创新资源集聚,支持科技领军企业成为凝练重大科学问题的“出题人”、开展联合攻关的“答题人”、评价科技成果价值的“阅卷人”。

(三)“稳定”“灵活”相结合,全链条优化支持机制

遵循基础研究规律和人才发展规律,深化基础研究支持机制改革,为基础研究人员静下心来“十年磨一剑”创造良好环境。一是保持稳定基础研究支持与竞争性支持的适度平衡,采用小规模、长周期、滚动支持方式,加强对基础研究人员的长期稳定支持,提高应用性基础研究的竞争性经费支持强度,采用“平行资助”等方式,确保重大成果尽快产出。二是深化基础研究项目组织管理全链条改革,对战略性、探索性、应用性基础研究项目实施分类管理,结合不同类型基础研究特点优化组织形式、申报评审方式、决策机制,完善与基础研究长周期相匹配、基于国际国内同行评议的里程碑评价和验收机制。三是在基础研究优势区域设立基础研究特区,给予特区内创新主体高强度、长期稳定集中支持,赋予基础研究人员充分科研自主权,探索建立非共识创新项目遴选制度、项目专员制度、评价制度、容错机制等,鼓励形成更多引领性创新成果。

(四)“开放”“自主”相结合,全方位深化国际合作

坚持科学无国界,实施更加开放、更为包容的基础研究合作战略,拓展全球基础研究开放合作网络。一是进一步加大基础研究国际合作投入,充分发挥重大基础研究平台、项目拓展深化作用,聚焦气候变化、资源能源、重大疾病、生物安全等全球性难题,牵头组织实施国际大科学计划和大科学工程,设立面向全球的科学研究基金,推动重大科技基础设施、基础研究平台充分开放共享。二是鼓励民间科技合作交流,推动高校科研院所、民间科学团体、民间科技智库、企业等采用国际研讨会、联合研究、人员互派等多种形式,拓展基础研究合作领域和“朋友圈”。