湖北省国土空间“三生”功能权衡特征及影响因素分析

刘俊祥,张蕾,刘格格,张自正

(1.湖北大学资源环境学院区域开发与环境响应湖北省重点实验室,武汉 430062;2.湖北省规划设计研究总院有限责任公司,武汉 430064)

国土空间是自然生态要素和社会经济要素相互作用所形成的复杂系统,能为人类提供多样化的私人和公共产品或功能服务[1]。伴随着中国城镇化、工业化进程与自然资源和生态环境之间关系的逐渐失衡,人类对生产、生活功能的开发利用与自然生态系统服务功能之间的矛盾也日益激化[2],使得空间功能之间的关系越来越复杂,成为了限制区域可持续发展的主要障碍。当前国土空间规划要求生态文明建设背景下社会经济的协调发展,表现为国土空间功能的协调共生[3]。但生产-生活-生态功能在国土空间中存在着彼此交叉共生又相互胁迫的耦合交互关系,使得不同功能间在时间、空间和可逆性方面的相互作用关系往往以权衡/协同的方式表现[4]。推动国土空间功能的协调,本质上就是调控国土空间功能权衡关系。因此,如何科学识别空间功能权衡关系,厘清“三生”功能间关系的影响机制,对服务生态文明建设战略、实现国土空间高质量发展具有重要意义。

目前,关于国土空间功能关系的识别[4-5]、演变过程[6-7]和影响机制等[8-9]内容的研究受到学界持续关注。研究对象从成熟的生态系统服务权衡/协同关系[10-11]逐步向“三生”空间功能[3,12]的权衡/协同拓展,现已延伸到耕地多功能和土地利用功能领域,覆盖了省、市、县和城市群等多个尺度[3,13-14]。尺度关联特征致使不同尺度的“三生”功能权衡/协同关系探究具有明显的尺度依赖性[15],这使得既定尺度上国土空间功能相互作用关系不能简单地推演到其相邻的更高或更低尺度[16]。例如,中宏观尺度的空间功能相互作用过程根源于微观尺度国土空间利用方式的动态变化,微观尺度上国土空间开发方式的变化也会通过累积形成区域性或更大尺度的功能关系演变[17-18]。当前研究重点关注行政区尺度,简化或模糊了微观尺度国土空间功能权衡关系与影响因素间的尺度依赖,一定程度上忽视了土地利用变化在精细尺度上对复杂社会生态系统的影响。常用的方法包括了统计分析法[19]和机械平衡模型等[3]。但相关性分析作为最常用的统计分析方法,难以衡量3个及以上功能间相互作用关系;机械平衡模型基于不同向量的合力大小反映国土空间功能间的权衡/协同关系,需考虑不同向量是否存在共线性问题。此外,特定区域类型多样、地域分布不均衡的国土空间功能,受人类需求影响始终处于动态权衡的过程中[20],但以往研究侧重于对国土空间功能权衡关系的静态格局探索,对其权衡强度的动态演变和影响因素的揭示有所不足,难以为有效管理国土空间和推动区域的可持续发展提供对策建议。

湖北省作为推动中部崛起和长江经济带发展的重要省份,建设用地需求的上升必然会加剧生产-生活-生态空间的竞争与博弈,导致国土空间用地失衡。鉴于此,本文按照“功能评价—关系量化—机制识别”的思路,定量评价格网单元上的“三生”功能,借助均方根误差(RMSE)模型揭示湖北省2000—2020年国土空间功能权衡关系的时空演变过程,并采用地理探测器模型探析权衡强度的关键驱动因子,以期为区域国土空间优化提供决策支持。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

湖北省位于108°21′42″—116°07′50″E,29°01′53″—33°06′47″N,地处中国中部、长江的中游地区,国土总面积达18.59万km2。秦巴山、武夷山、大别山、幕阜山四大生态屏障沿省界四角分布,中南部地势低平,呈向南敞开的不完整盆地。林地和耕地是湖北省最主要的用地类型,2020年面积分别为9.28万km2,4.75 万km2;水域和城乡建设用地面积相近,2020年分别为1.99万km2,1.42 万km2,国土空间整体呈“五分林地三分田,一分城乡一分水”的格局。2000—2020年,湖北省城镇化率从40.47%上升到62.89%,城镇空间的日益扩张加剧了其与生态空间和农业生产空间之间的矛盾与冲突,使得耕地质量下降,生态服务功能减弱,直接影响到长江中下游的可持续发展。因此,如何提升“三生”空间功能的协调发展水平,优化“三生”空间布局,已成为湖北省国土空间高质量发展的重要内容。

1.2 数据来源及处理

研究数据包括2000 年、2005 年、2010 年、2015年和2020年的湖北省地理空间数据和社会经济统计数据两部分,具体见表1。为了统一数据类型,便于后续功能的测算,采用以下方法处理数据:(1)统一数据精度。省域“三生”功能的研究包括了行政区尺度[21]和格网尺度[14,22],基于前人研究和研究区特点,最终选取1 km×1 km 作为研究的基本单元,并将所有数据统一到该精度。(2)统一数据坐标系。所有数据均采用1984年世界大地坐标系(WGS84),统一为兰伯特投影。(3)气象数据处理。降水和气温数据采用克里金插值法对日值数据插值获取。(4)社会经济统计数据处理。社会经济数据均以2000年、2005年、2010年、2015年和2020年当年县级行政区界线进行统计,若当年县域单元的社会经济统计数据缺失,则以相邻年份数据补充。

表1 数据来源Table 1 Data sources

2 研究方法

2.1 国土空间功能评价体系

国土空间作为一种复杂的功能系统,可以划分成生产功能、生活功能和生态功能3大功能[23],三者之间相互促进,相互影响,存在着复杂紧密的联系。生产功能是指直接从土地获取生产资料或以土地为载体进行社会生产而产出各种产品和服务的功能[22,24],是国土空间的基础,为生活功能提供物质产品,并在扩张中挤压生态功能,决定着生活功能和生态功能的质量和状态。生活功能与承载和保障人居有关,是指为人类提供居住、消费、休闲和娱乐等功能[25],是国土空间的需求,生活需求的增加能够强化生产功能,生活品质的提升也能改善生态功能。生态功能是指生态系统与生态过程所形成的、维持人类生存的自然条件及其效用[24],为生产功能和生活功能提供保障,满足生产生活发展所需的环境条件。“三生”功能中,一个功能的提升或恶化会直接影响其他功能的有序推进,只有生产、生活和生态功能相互协调才会促进国土空间综合利用效益的最大化。

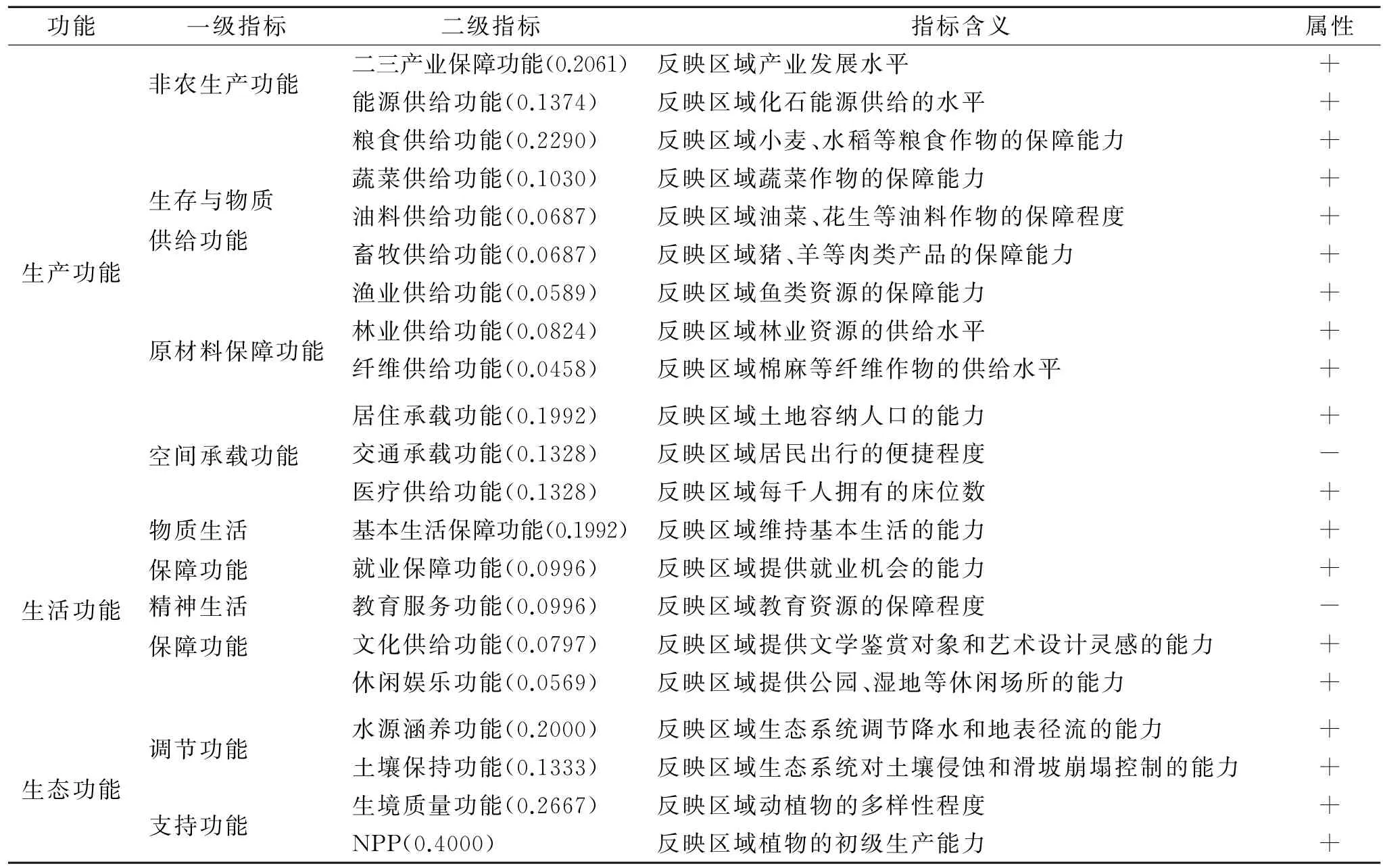

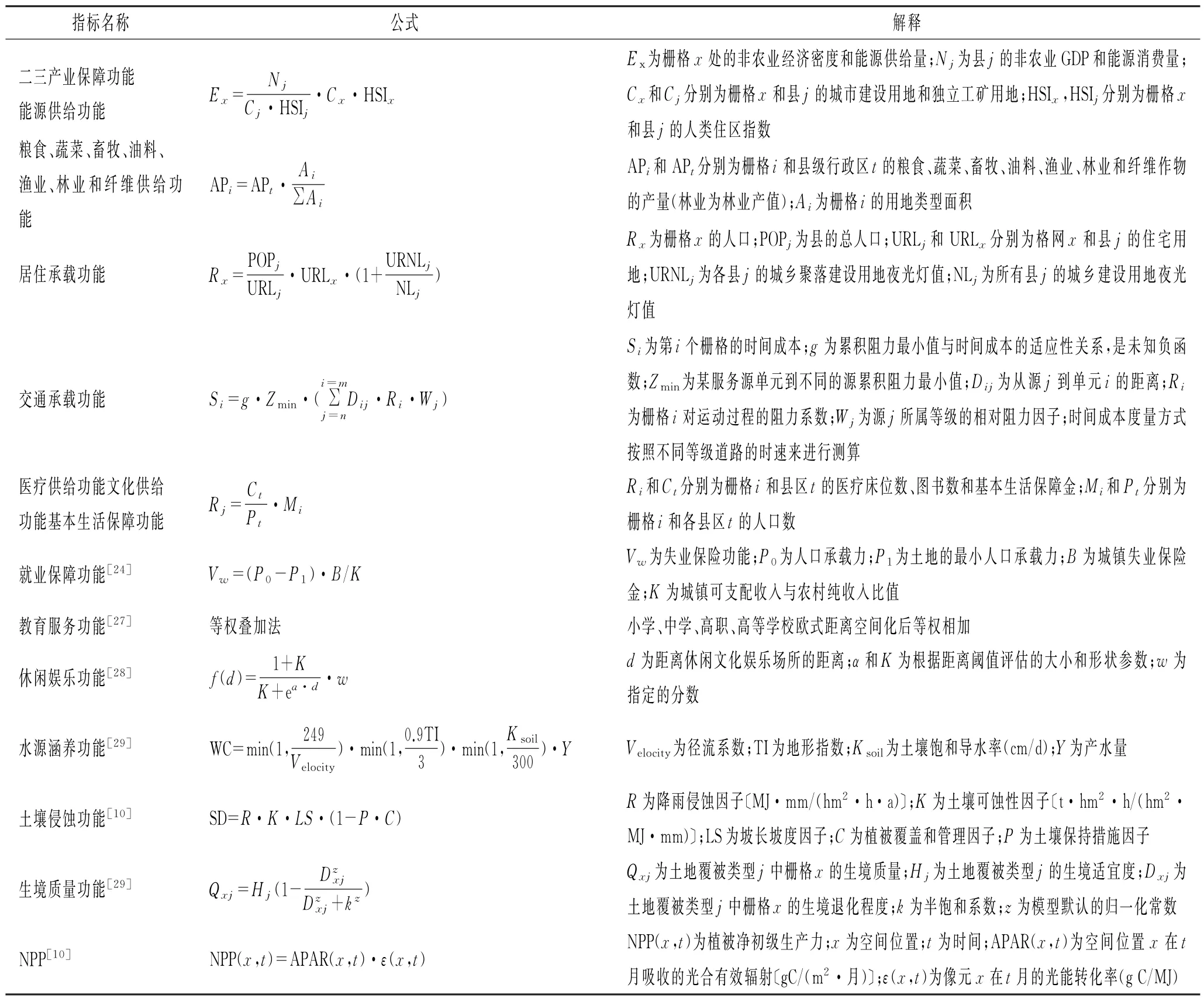

国土空间功能具有尺度特性,不同尺度的功能评价指标具有差异性。基于“三生”功能逻辑关系的梳理及内涵解析,根据已有的研究[24,26]、考虑地域特色和数据可获取性,构建格网尺度的国土空间功能评价体系(表2),并定量测算二级指标(表3)。

表2 国土空间功能评价体系Table 2 Territorial space function evaluation system

表3 指标空间化的定量测算模型Table 3 Quantitative measurement models for spatialization of indicators

2.2 国土三生空间功能指数的计算

本研究以国土空间功能评价体系为基础,依据各个指标的属性,借助极差标准化法[27]进行无量纲化处理,并采用层次分析法确定指标权重;最后,采用综合加权法[3]分别计算出生产功能、生活功能和生态功能指数,具体公式如下:

式中:Fi为第i个空间功能的指数(生态功能指数、生活功能指数和生态功能指数);Wj为第j项指标的权重;Aij为第i个评价单元的j项的分值。

2.3 国土空间功能权衡强度测算

均方根误差[4,20](RMSE)作为一种测度功能间权衡强度的简单有效方法,将权衡的含义从负相关关系(即传统意义上)扩展到包含“三生”功能间同向变化的不均匀率,为国土空间功能权衡关系的管理标准和阈值设定提供了新视角。其基本原理为在二维坐标系内,通过国土空间功能对坐标到1∶1线的距离RMSE判断“三生”功能权衡强度的高低,值域范围为[0,1],即RMSE 越接近1,权衡强度越高,反之越接近0,权衡强度越弱。具体公式如下:

式中:RMSE为均方根误差;xi为第i个功能指数;为第i个功能指数的平均值;n为功能个数。

2.4 冷热点分析(Getis-Ord G*i )

冷热点分析作为探索局部空间集聚性特征的方法[30],本文以2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2020年国土空间功能间权衡强度的动态变化作为观测值,基于ArcGIS 10.6平台计算Getis-OrdG*i指数,并借助自然断点法将其划分为极显著冷点、显著冷点、冷点、不显著、热点、显著热点和极显著热点7级,对国土空间功能间权衡强度演变的冷热点格局进行分析。具体公式如下:

式中:G*i为集聚指数;E(G*i)和var(G*i)分别为G*i的数学期望和变异系数。若Z(G*i)为正值,表明i区域为高值集聚的热点区。

2.5 国土空间功能权衡强度的影响因素

地理探测器是探测地理现象空间异质性特征及其驱动因素的一种统计方法,它通过层内方差和层间方差的空间分异特性来探测自变量与因变量空间分布格局的相似程度,进而揭示自变量对因变量的解释力度[17]。因子探测器作为地理探测器的核心部分,能够直观揭示自然因素和社会经济因素对国土空间功能权衡关系的解释力度,便于探析国土“三生”空间功能间权衡强度的关键驱动因子。具体公式如下:

式中:q为影响因子对国土空间功能权衡强度的解释力度,值域范围为[0,1],q值越大,解释力度越强;L为分区数;Nh和N分别为分层和研究区样本数;σ2和σ2h分别为研究区方差和h层的方差。

3 结果与分析

3.1 国土空间功能指数强度分布特征

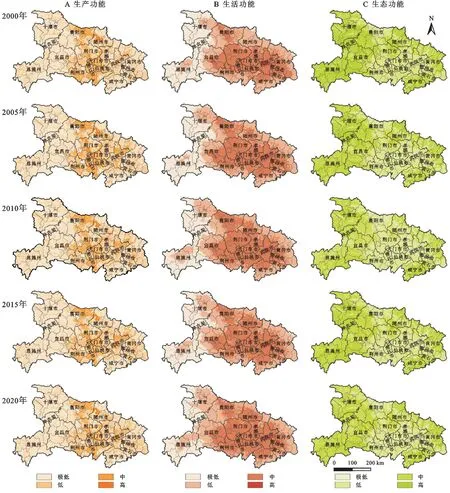

2000年、2005年、2010年、2015年和2020年的湖北省生产功能、生活功能、生态功能指数的变化规律如图1所示。生产指数呈现出“中间高,两边低”的分布特点,生活功能呈现出以武汉主城区为中心的圈层递减特征,生态功能展现出“四周高,中间低”的分布特征。研究期内,生产指数和生活指数总体呈上升趋势,其中武汉市“高”等生产功能变化最为明显,扩张了538.54 km2,这可能是由于武汉市作为中部崛起的重要战略支点,对周边具有“虹吸效应”,加上湖北省政府的政策支持,城镇化和工业化水平较高,推动了生产功能的提升;鄂西北和鄂西南山区谷地的“低”等生活功能提升显著,扩张了14 207.47 km2,这可能是由于该地区的生活服务设施不断完善,提升了人们的生活质量,特别是随着鄂西山区交通设施的完善,有力推动了鄂东和鄂西之间人、资金、资源的双向联动,一定程度上提升了生活功能。大部分区域的生态指数呈下降态势,从2000—2020年四大山区“高”等生态功能年均减少1 009.50 km2,特别是在2010年以前呈现出逐年下降趋势,鄂西北、鄂西南、鄂东北和鄂东南山区是主要降低区域;2010年后虽有所提升,但总体仍呈减弱态势。这可能是由于2010年之前,城镇化和工业化发展带来的生产、生活功能空间的扩张挤压了生态功能空间,2010年之后,随着生态文明建设逐渐上升到国家层面以及主体功能区划的出台,四大山区的生态环境渐趋改善。

图1 湖北2000-2020年国土空间功能分布格局Fig.1 Territorial space function distribution pattern of Hubei 2000-2020

3.2 国土空间功能权衡关系时空演变特征

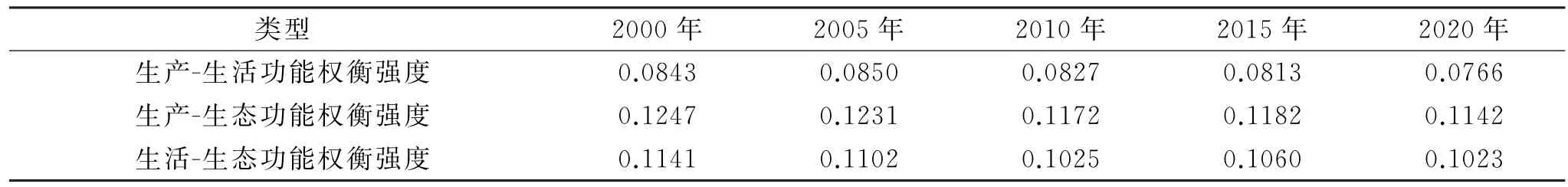

基于均方根误差(RMSE)模型,得到2000 年、2005年、2010年、2015年和2020年湖北省国土空间功能权衡强度和年均值。由表4、图2可知,研究期间,国土空间功能权衡强度整体呈减弱趋势,特别是生产-生态功能和生活-生态功能权衡强度减弱幅度尤为凸显。其中,生产-生活功能权衡强度先增后减,呈“Λ”形演变特征。这主要是由于“十五”期间,工业经济的快速发展和农业综合生产能力的显著提高推动了生产功能的增强,生活功能的缓慢提升导致了生产-生活功能发展失衡,但在2005年后,区域生活基础设施的完善和新农村建设的提出,有效推动了生产-生活功能的协调发展,降低了生产-生活功能的权衡强度;空间分布格局呈“低值区扩张、高值区收缩”态势,尤以武汉市主城区和随州市中西部变化突出。生产-生态功能权衡强度与生活-生态权衡强度的演变规律相似,均呈倒“N”形变化趋势。这主要是由于“十五”和“十一五”期间,淘汰落后产能和发展循环经济有效减少了工业废物的排放,城镇生活污水、生活垃圾无害化处理率的不断提高和退耕还林、湿地保护等生态保护措施的实施,促进了生产-生态和生活-生态功能权衡强度的减弱,但2010年后由于主体功能区的划定尚处于探索阶段,各种配套政策体系有待完善,从而导致了2015 年生产-生态和生活-生态功能权衡强度的增强,但随后在“十三五”期间减弱;其中生产-生态功能权衡强度的空间格局总体呈“中间高、四周低”的分布态势,生活-生态功能权衡强度的城乡差异显著,呈现出中心-外围分布格局。

表4 湖北2000-2020年国土空间功能权衡强度年均值Table 4 Annual average value of the intensity of territorial space function trade-offs of Hubei 2000-2020

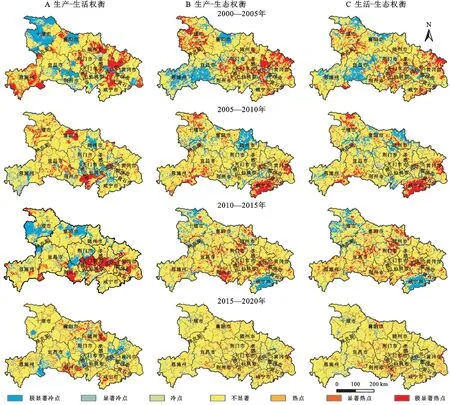

2000—2005年,生产-生活权衡指数变化冷热点区的空间差异明显,热点区集中分布在鄂西南山区、随州市中东部、荆门市中部和武汉市城市圈部分县区;冷点区则主要分布在鄂西北山区、宜昌市东南部和荆州市中西部的交界处(图3A)。随着时间的推移,2005—2010年,生产-生活权衡指数变化热点区呈现出“西扩南移”的态势,集中分布在武汉市主城区、襄阳市北部和荆州市东部区域,零散分布在鄂西北山区;冷点区与2000—2005年相比,空间范围明显缩小,并由西部和东部向中部收缩。2010—2015年,生产-生活权衡指数变化冷热点区的空间分化显著,呈现出“东南热、西北冷”的空间分布格局,热点区集中分布在“一主两副”主城区、荆州市南部和鄂东城镇部分县区;冷点区主要分布在十堰市西南部、襄阳市东北部、荆门市东南部和荆州市北部地区。2015—2020年,生产-生活权衡指数变化冷热点区,与2010—2015 年相比,空间范围大幅缩小,热点区呈“北移南扩”的态势,主要分布在鄂北岗地、荆州市中西部、咸宁市和黄石市部分县区;冷点区分布在“一主两副”主城区、武汉市东北部、黄冈市北部、潜江市和鄂西南部分县区。

图3 湖北2000-2020年国土空间功能权衡指数变化冷热点分布图Fig.3 Distribution of cold and hot spots of changes in the territorial space function trade-offs index of Hubei 2000-2020

2000—2005年,生产-生态功能权衡指数变化冷热点区的空间分异特征显著,热点区集中分布在武汉市、天门市、荆门市中南部、鄂东北山区和鄂西北山区;冷点区主要分布在襄阳市北部和鄂西南山区(图3B)。2005—2010年,生产-生态功能权衡指数变化冷热点区,与2000—2005年相比,空间范围显著缩小,热点区向湖北省四大山区转移,尤以鄂东南山区变化最为显著,冷点区则向东部扩张,集中分布在随州市西部,零散分布在鄂西北山区和武汉市周边县区。2010—2015年,生产-生态功能权衡指数变化冷热点区呈“中部热,东南、西北冷”的空间分布格局,热点区与2005—2010年相比,空间分布较为分散,广泛分布在武汉城市圈部分县区、荆州市南部、荆门市东北部和随州市南部等地区;冷点区分布较为集中,主要分布在鄂东南山区和鄂西北山区。2015—2020年,生产-生态权衡指数变化冷热点区分布零散,呈全域点状分布的空间态势。

2000—2020年,生活-生态权衡指数变化冷热点区的空间演变格局总体与生产-生态功能权衡指数变化相似,局部区域存在差异(图3C)。其中2000—2005年,生活-生态功能权衡指数变化热点区还广泛分布在荆州市中东部,与生产-生态功能权衡指数变化冷热点区相比,武汉市主城区热点区与冷点区并存。2005—2010年,冷点区呈现出更为明显的南扩态势,主要分布在荆州市南部区域,随州市中部县区也存在热点区域。2010—2015年,荆州市南部生活-生态指数变化热点区与生产-生态指数变化热点区相比,空间布局更为分散。2015—2020年,生活-生态权衡指数变化冷热点区也呈全域点状分布的格局,但热点区的空间布局较为集聚,主要分布在荆州市中东部区域。

总体而言,国土空间功能权衡指数变化冷热点区的空间异质性特征显著,冷热点区的空间分布范围缩减趋势凸显,表明湖北省国土空间布局得到明显优化,生产-生活-生态功能协同发展水平得到进一步提升。“一主两副”主城区、武汉城市圈部分县区和鄂西山区生产-生活功能权衡指数的动态演变尤为凸显,原因可能为“一主两副”主城区和武汉城市圈部分县区经济发达,人口密度较大,不同时期国土空间开发政策的变化会引起生产、生活功能处于竞争-协调的发展过程中;鄂西山区地势险峻,适宜人类开展生产、生活活动的空间用地较少,因此生产和生活功能对空间用地竞争较为激烈,使得鄂西山区生产-生活功能权衡指数的变化较为明显。生产-生态功能权衡指数变化和生活-生态功能权衡指数变化显著区主要分布在湖北省四大山区和江汉平原部分县区,湖北省四大山区可能是由于2010年之前,生产和生活空间的扩张占用了生态用地,造成了生产-生态、生活-生态功能间的矛盾与冲突,2010年后,随着湖北省主体功能区的划定和退耕还林、还草等政策的持续实施,生态功能得到提升,生产-生活-生态功能逐渐向协调方向发展;江汉平原部分县区可能是受到耕地保护政策和农村居民点整治工作的影响,使得生产-生态、生活-生态功能指数的变化较为显著。

3.3 国土空间功能权衡强度影响因素分析

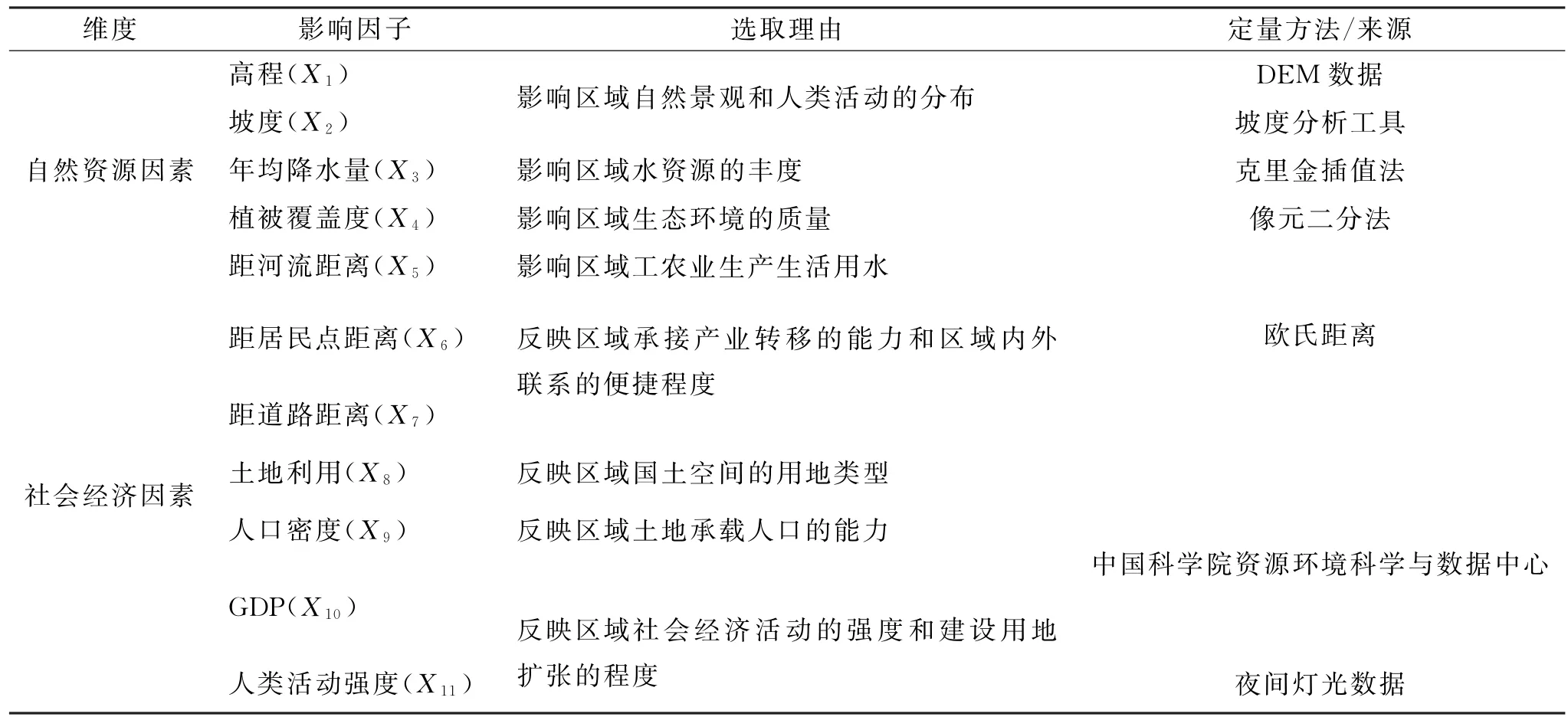

自然地理条件作为国土空间的生态本底,对国土空间功能演化起到促进或抑制作用,是生产-生活-生态功能形成与演化的基础;受人类社会经济活动影响,国土空间功能的分布格局动态演化显著,势必会影响空间功能权衡强度的演变[9]。现有研究证明[7-9],国土空间功能权衡关系变化与人-自然因素的复杂性密切相关,因此,本文依据科学性和数据的可获得性原则,从自然资源因素和社会经济因素两个维度选取影响因子(表5),借助地理探测器识别国土空间功能权衡强度的关键驱动因子。

表5 国土空间功能权衡强度的影响因素Table 5 Influencing factors on the intensity of territorial space function trade-offs

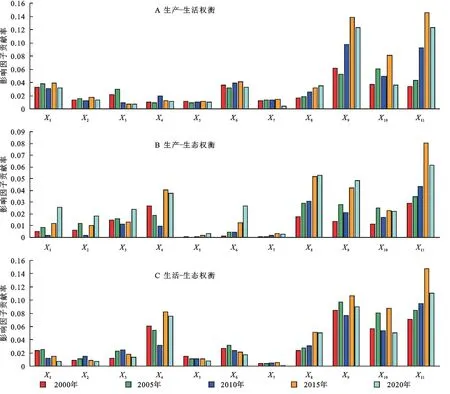

从生产-生活功能权衡的潜在驱动因子贡献率(q值)排序来看(图4A),与生产-生活功能权衡相关的主要驱动因子为人口密度和人类活动强度,其影响程度在2005 年以后显著增强(q值明显增大)。GDP、距居民点距离、高程和土地利用因子对生产-生活功能权衡有一定的影响。GDP的q值总体呈“M”形波动下降态势,2020年q值与2000年相比,下降幅度较小,但2005—2015年q值较高,表明GDP 对生产-生活权衡强度的影响总体上有所下降,但在2005—2015年期间影响程度明显增强;距居民点距离和高程因子的影响具有稳定性;土地利用因子对生产-生活功能权衡强度的影响持续增强(q值逐渐增大);而坡度、年均降水量、植被覆盖度、距河流距离和距道路距离因子对生产-生活功能的权衡作用影响较弱。

图4 湖北省2000-2020年国土空间功能权衡强度的影响因子Fig.4 Influence factors on the intensity of territorial space function trade-offs of Hubei 2000-2020

从生产-生态功能权衡的潜在驱动因子贡献率(q值)排序来看(图4B),土地利用、人口密度和人类活动强度是生产-生态功能权衡强度的主导驱动力,2010年之后三者的q值大幅增加,表明影响程度明显增强。植被覆盖度、GDP、年均降水量、高程、坡度和距居民点距离因子对生产-生态功能权衡的影响变化较大,其中植被覆盖度、年均降水量、高程和坡度的q值先减小后增大,呈“V”形变化特征,尤以植被覆盖度因子变化显著,表明这些因子对生产-生态功能权衡强度的影响先降低后逐渐增强;GDP的q值总体呈波动增加,并渐趋稳定的态势,表明对生产-生态功能权衡强度的影响呈渐趋增强并逐渐平稳的趋势;距居民点距离因子在2010年前q值较低,影响程度较弱,2010年后q值大幅增加,表明对生产-生态功能权衡关系的影响显著增强。距河流距离和距道路距离对生产-生态功能权衡的影响始终处于较弱的状态。

从生活-生态功能权衡的潜在驱动因子贡献率(q值)排序来看(图4C),生活-生态功能权衡强度的主导驱动因子为人口密度和人类活动强度,其中人口密度的q值呈波动增加的趋势,人类活动强度的q值先增加后减小,呈“Λ”形变化特征,但总体上q值仍呈增加的趋势;GDP、植被覆盖度和土地利用因子对生活-生态功能权衡的影响较强,其中GDP的q值呈波动减小的趋势,表明对生活-生态功能权衡强度的影响总体呈减弱的态势;植被覆盖度q值的时间演变规律与人类活动强度的q值演变规律相反,呈“V”形演变特征,表明对生活-生态功能的影响先减弱后增强;土地利用因子对生活-生态功能权衡的影响呈逐渐增强并趋于稳定的态势。高程、坡度、年降水量、距道路距离、距居民点距离和距河流距离影响则较弱。

总体来看,国土空间功能权衡强度的影响因素以社会经济因素为主,自然资源因素为辅。人口密度、GDP和人类活动强度因子是国土空间功能权衡强度的关键驱动因子,其实质是随着湖北省“十五”“十一五”和“十二五”期间对基础设施建设的大力投资,区域内各类基础设施得到极大完善,吸引了大量工业、服务业的空间集聚,推动了湖北省城镇化进程,特别是2004年中部崛起战略的实施,加速了湖北省人口向城镇聚集,为工业和服务业的发展提供了丰富的劳动力资源,促进了社会经济发展水平的提升,同时国土空间开发力度的不断增强也造成了生态环境破坏,区域发展失衡等一系列问题。因此,“十二五”“十三五”期间,为响应国家构建“生产发展、生活宜居、生态美丽”的国土空间格局,提升区域的协调发展水平,湖北省制定了“一主两副”和“两圈两带”的发展战略,持续推进城乡融合发展,使得2015—2020年人口密度、GDP和人类活动强度因子对国土空间功能权衡强度的影响程度明显减弱。高程、坡度、年均降水量和距河流距离因子作为生态环境的自然本底,对国土空间功能权衡强度的影响具有持续性和稳定性;植被覆盖度因子对生产-生态功能权衡和生活-生态权衡的影响较为显著,这是由于“十五”和“十一五”期间,退耕还林等生态保护政策的实施,提升了湖北省森林覆盖率,但2000—2010年,随着经济的发展,生产、生活功能也在持续提升,生产、生活、生态功能之间的矛盾未得到有效调和,2010年之后,随着生态文明建设上升为国家战略,植被覆盖度的提升能为生产、生活活动的开展提供支撑保障,促进形成国土空间开发保护新格局,使得2010—2020年植被覆盖度因子对生产-生态功能权衡和生活-生态权衡的影响显著增强。

4 讨论与结论

4.1 讨论

优化国土空间布局,科学建立“生产集约、生活宜居、生态美丽”的国土空间,是当前中国国土空间规划与管理的重心所在。国土空间功能作为国土空间的承载特性,有助于人们认识国土空间开发对区域社会、经济和生态环境可持续发展的多维影响。为了人类社会发展的福祉,协调各方的利益需求,有必要识别区域国土空间功能,探析不同功能间相互作用的关系机制和动态发展方向,以实现国土空间整体效益的最大化。为此,本文融合社会经济、土地覆被和气象数据等多源数据科学评估国土空间功能,并采用均方根误差(RMSE)模型来刻画湖北省2000—2020年生产-生活功能、生产-生态功能、生活-生态功能间权衡强度的时空演变规律,借助地理探测器模型探究国土空间功能权衡强度的关键驱动因子,可为区域国土空间管理提供实证依据,促进国土空间功能权衡在“三线”划定和国土空间规划中的应用,具有重要的理论和实践价值。

研究表明,湖北省生产-生活功能权衡、生产-生态功能权衡和生活-生态功能权衡关系具有明显的地域分异特征。这表明受制于湖北省社会、经济和自然生态等条件的区域特性,不同功能之间的相互作用关系具有明显空间异质性特征和随时间动态变化的特性,这与其他学者[4]的研究结果相吻合。由于地理学科的综合性特征,特定区域会受到至少一组功能权衡的影响,因此,在未来的区域发展过程中应综合考虑多种功能之间的权衡关系,如武汉市主城区生产-生活功能权衡、生产-生态功能权衡和生活-生态功能权衡强度均显著,应统筹布局城市山、水、路、岸、城等空间,合理控制主城区人口密度,推动城市内涵式发展;有序引导城市绿地空间均衡、系统布局,打造开放绿色的城镇空间,切实增强社会、经济和生态的协调发展水平。鄂东南山区生产-生态功能权衡和生活-生态功能权衡强度较为明显,应积极划定生态保护红线,引导生产、生活空间向城镇集聚,增强生态空间提供生态产品和生态服务的能力。

受制于基础数据的获得性,本文对部分评价指标的测算有待进一步完善。例如,在文化供给功能和医疗供给功能的测算过程中采用图书馆藏数和医院床位数衡量,存在难以准确反映区域公共服务资源的空间保障水平问题,后续研究有待基于大数据深化对区域公共服务功能的探索。

4.2 结论

(1)2000—2020年,湖北省生产指数和生活指数总体呈上升趋势,生态指数呈下降的态势。其中武汉市“高”等生产功能变化最为明显,扩张了538.54 km2;鄂西北和鄂西南山区谷地的“低”等生活功能提升显著,扩张了14 207.47 km2;生态功能则表现出先减弱后增强的态势,但总体仍呈减弱趋势,从2000—2020年四大山区“高”等生态功能年均减少1 009.50 km2。

(2)2000—2020 年,依据国土空间功能权衡指数平均值的变化规律,可得整体上国土空间功能权衡强度呈减弱趋势,特别是生产-生态功能和生活-生态功能权衡强度减弱幅度尤为凸显。具体来看,生产-生活功能权衡强度先增后减,呈“Λ”形演变特征,空间分布格局呈“低值区扩张、高值区收缩”态势,尤以武汉市主城区和随州市中西部变化突出;生产-生态功能权衡和生活-生态功能权衡强度时间演变规律较为一致,均呈倒“N”形变化趋势,但空间分布格局差异较大,其中生产-生态功能权衡强度呈“中间高、四周低”的空间布局,生活-生态功能权衡强度的城乡差异显著,呈现出明显的中心-外围分布格局。

(3)研究期内,国土空间功能权衡指数变化冷热点区的空间异质性特征显著,冷热点区的空间分布范围缩减趋势明显。其中“一主两副”主城区、武汉城市圈部分县区和鄂西山区生产-生活功能权衡指数的动态演变尤为凸显;生产-生态功能权衡指数变化和生活-生态功能权衡指数变化显著区主要分布在湖北省四大山区和江汉平原部分县区。

(4)依据地理探测器模型得到国土空间功能权衡强度的影响因子以社会经济因素为主,自然资源因素为辅。人口密度、GDP 和人类活动强度等社会经济因素是生产-生活功能权衡、生产-生态功能权衡和生活-生态功能权衡强度的关键驱动因子;自然资源因素中高程、坡度、年均降水量和距河流距离因子作为生态环境的自然本底,对国土空间功能权衡强度的影响具有持续性和稳定性;而植被覆盖度因子对生产-生活功能权衡强度的影响变化较小,对生产-生态功能权衡和生活-生态功能权衡强度的影响呈先减弱后增强的态势。