北山秋意静中长

何振华/文

十年前的春节,我在北京,沪上报社的朋友要我去实地察看了解一下梁思成林徽因故居被拆除的情况。当年北总布胡同24 号院梁林故居被拆,舆论哗然,但据说北京市文物局并不知晓,有关部门给出的说法是,拆也是“维修性拆除”。

差不多也是那个辰光,上海传出消息说,有关方面计划用三到四年时间“修旧如旧”,恢复傅雷故居。其时,位于浦东航头镇傅家宅的傅雷出生地,36 间房屋的一半早就被拆掉了,剩下的一半也已然破败不堪,1949 年以后长期由村民居住,后或空置或租与外来务工人员。航头镇方面在修复傅雷故居的文件中说:“为激励后人传承傅雷品格,学习发扬傅雷精神,同时扩大世界名人故居对外的影响力、辐射力……经研究,拟对傅雷故居进行分期修复保护和开发利用,以缅怀先人,鉴往知来。”这当然是一件大好事。但我改不了联想和质疑的习惯,在那时还公开发行的《东方早报》上写了一篇评论。

1949 年以后,傅雷已迁居浦西,搬到了江苏路的安定坊。1966 年9 月3 日,傅雷和夫人朱梅馥在自己的寓所内双双弃世。傅雷,字怒安,号怒庵,用他的老朋友施蛰存先生的话来概括,傅雷性情刚直,亦如一团干柴烈火,“文革”初期他因不堪凌辱,一怒而死,一代文坛巨匠的撒手归西,是怒庵的最后一“怒”。施先生生前住在愚园路的寓所,距离傅雷家很近,我虽然时常造访施老,却迄未前往安定坊“缅怀”一下傅雷。我怕走近怒庵,更不忍寻思那一段令人伤心也并不久远的往事。当时获知傅雷故居将被修复,自然而然,我就联想到施蛰存先生的故居了。施先生出生的松江老家早已毁于战火,毗邻傅雷安定坊故居的愚园路寓所,是一幢坐北朝南的新式里弄住宅。施先生生前的这个家,包括了底层、二层的前楼、三楼的亭子间。当年为方便邮政,施先生慨然让出了底层住到了楼上,这个地段从此有了邮局。“文革”中,施蛰存胸襟超脱,泰然应对浩劫,提到住房大小,他笑答“别人家是每况愈下,我倒是每况愈上”。闻者无不会心莞尔。上海有鲁迅,有巴金,有傅雷,有施蛰存,这是上海文化的安慰。这样的大师,仅就其故居的“对外的影响力、辐射力”,不应该止步于“修复保护和开发利用”吧。施先生在世的时候说过,人都要死的,保留故居,死人占了活人的房子很没意思,这种事情不能过火。

今天再来看看施先生形容的“过火”,我仍然觉着不是什么保留了多少谁的故居的问题,而是已经拆掉了的种种,恰恰是根本不应被毁了的一切。施蛰存在《纪念傅雷》一文中说,傅雷是“具有浩然之气的儒家之刚者”:“这种刚直的品德,在任何社会中,都是难得见到的,连孔子也说过‘吾未见刚者’,傅雷之死,完成了他的崇高品德,今天不必说‘愿你安息吧’。只愿他的刚劲,永远弥漫于知识分子中间。”我重读施先生这番话,想到梁林故居的“命运”,想到傅雷故居的“幸运”,想到修复这些故居有什么功利,又有多少意义,我想施老说的“过火”也对。

施老去世后,我有好几年不曾去愚园路了。第一趟见树棻先生,就在“北山施舍”。那天树棻先生还开玩笑要我用愚园路上一个名人斋名作下联对“施舍”,我不假思索答曰“愚楼”。施老哈哈大笑,问我认得“愚楼”的主人否?我说我高中毕业那年夏天随老太公去愚谷邨见过应野平,老先生送我一张扇面,画的是螃蟹,那天也要我猜个谜谜子,猜对了就送我扇面。“大煠蟹坐飞机”,猜一句上海歇后语,我不假思索,脱口而出:“悬空八只脚”。最近一次走过愚园路,这条网红的“文艺路”上随处可见举着手机自拍的人。经过愚谷邨,我没有去应野平“愚楼”故居前驻足。愚园路1018号的邮局已是Akimbo Cafe,我想到自己过去弯进岐山村,推开虚掩着的后门,轻步走上弥漫着雪茄香味的楼梯,走进先生房间,能看见先生坐在临窗的藤椅上,温暖的黄炽灯光下,拿着放大镜浏览书刊,再轻步走近,先生抬头扬手示意我坐到他书桌边,遂从抽屉取出助听器像话筒一样伸到我的面前,一边用他那双柔暖的手翻阅让我带去的书,一边问我去隔壁同仁医院看过苏渊雷吗……二十年倏忽,树棻先生从香港回沪后,约晤过两趟,他病逝时我人在香港。现在写愚园路老建筑老洋房人事的文字多如牛毛,极少有人提到孙树棻。孙氏祖上先后于曾国藩、荣禄、李鸿章门下任事,家族在沪上经营修船业、钱庄等生意,四马路上置有多处房地产,出名的有惠中旅馆。我检出多种树棻写的书,很想有时间“沪语讲述”一下。沪上文坛,一个程乃珊,一个孙树棻,走得太早了。健在的话,聊聊“海派文化”也好,所谓“老克勒”,与当红的“大咖”像煞不可同日而语。

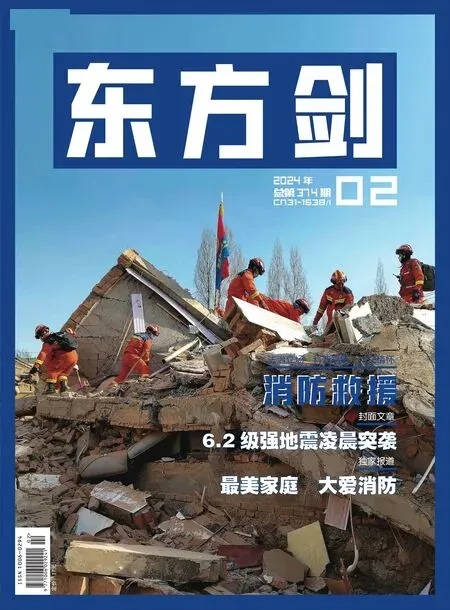

今天的愚园路350 号,应是静安消防救援站所在。清光绪二十五年(1899 年),公共租界工部局在此设静安寺消防分处,1922 年建造的大楼即静安寺救火会,那幢由原为三层经多次扩建加层的老建筑,仍旧醒目。查史料记载,1942 年这里改名为静安寺消防区队。市区寸土寸金,加之历史原因,消防队紧挨着居民楼,从操场上抬头就能望见居民晾晒的衣被,居民在自家窗口也能将消防队操场上的一切看得一清二楚。有附近老邻居回忆,过去救火会每当夜间至早晨出警是不拉警笛的;居民家中有电器坏了,就直接跑下楼找消防员帮忙修理;独居老人每天会准时来找值班的消防兵聊家常。之前因为地面沉降,消防车库大门口明显低于马路。老上海人说起来都不会忘记,乌鲁木齐路转弯口上有一个救火会。

说到愚园路,不能不提20 路公交电车。20 路公交电车是沪上1928 年开出的一条无轨电车公交线路,余生也晚,但我晓得,上海第一条无轨电车不是20 路,而是英商公司在1914 年就开通的14 路电车,它其中的一个终点站就在我过去居住的中华路寿祥里弄堂正对面、中华大戏院的门前。20世纪七八十年代,每逢“五一”“十一”这样的重大节庆日,20 路电车有个最大的亮点,就是节假日期间会开出一辆张灯结彩的漂亮彩车,我喜欢叫它“花车”。小时候,每到国庆节或劳动节去外滩观灯的时候,父亲带我等候、能挤上这一趟20 路“花车”,巡游在人头簇拥的南京路上,别提有多开心了!20路电车是1963年与1路电车合并的,走同一条线路。今天的南京东路早已成为步行街,20 路电车行驶经过的南京西路商圈,也成为城市更新、功能提升、灵感闪现的世界级地标之一。我还是那句话,没有回不去的从前,只有抵达不了的境界。现在恢复了“铛铛”铃声的20 路电车之所以成了魔都的特色公交线路,我想,也是因为它迄今一直所行驶的这条颇具人文底蕴的公交线路的特殊性吧。今天,坐在20 路电车上,乌鲁木齐北路一个转弯就是愚园路,车在,路在,而能说“我小辰光就常常坐车经过此地”的人,不多了。