基于动作分析的武术兵道护具设计

王小伟,周 莉*,李 兵

(1.西南大学 蚕桑纺织与生物质科学学院,重庆 400715;2.西南大学 运动心理教育研究中心,重庆 400715)

武术兵道是中国古代战争和实战训练的产物,其竞技动作源于对动物行为的观察和模仿。2021年,国家体育总局武术运动管理中心推出了国家武术兵道的竞赛规则,致力于推动中国武术的国际化进程,促进其成为奥林匹克运动项目,助力体育强国建设[1]。武术兵道运动项目中人体运动幅度大,除后脑、喉部、裆部、手部和足部禁击部位外的头部、躯干、腿部作为得分点,需要佩戴经中国武协认可的护具,包括:护头、护甲、护臂、护手、护裆和护腿。目前没有武术兵道护具的标准,在兵道运动比赛中,传统的护具只能起到防护、美观的功能,得分评判在一定程度上还依赖于裁判的经验。为解决武术兵道护具的功能优化和规范佩戴,急需设计出能够满足竞技防护功能需求和灵敏传感自动计分的护具,且兼具中国传统竞技运动特色和审美要求。

1 武术兵道护具特征

武术兵道注重身体力量的控制和运用。杨建营[2]在武术分类之辨析中,采用二分法将武术分为“徒手”和“持械”2种类别,持械又可分为“持械套路”和“持械对抗”。其中“武术兵道”属于持械对抗类项目,该项目于2021年由国家体育总局武术运动管理中心推出,前身为武术短兵,其规则和技术源自于传统武术短兵。戴小平[3]认为短兵运动是采用重新研制的、具有人体安全保护功能的运动器材来替代传统的短兵器,参与者能够综合运用各种原始短兵器格斗技巧进行对抗,这一竞技运动旨在传承和发展短兵器格斗技术,同时为个体提供一种健身运动项目。根据《武术兵道(短兵)竞赛规则(2021试行版)》,武术兵道运动是在指定的比赛场地上,同一年龄组和体重组的双方运动员,装备特制的短兵和护具,遵循一定的规则要求,运用劈、砍、斩、刺4种得分技法进行攻防搏斗的对抗性竞技体育项目。

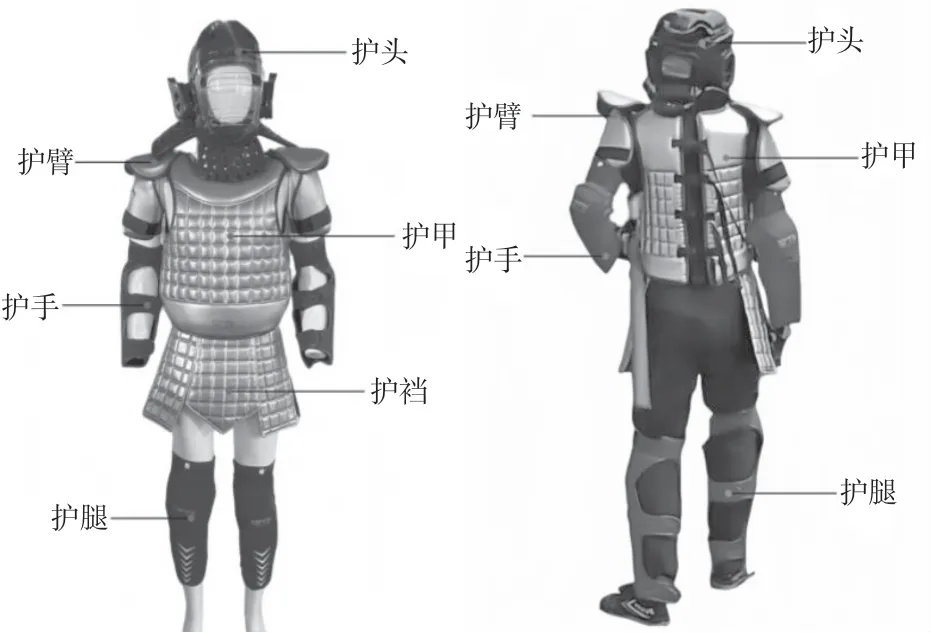

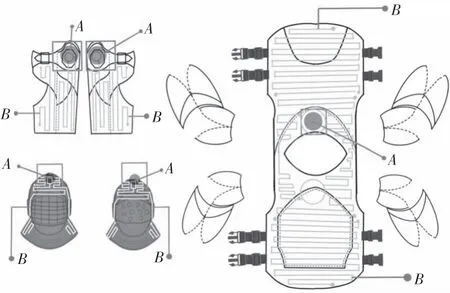

武术兵道护具是一种专门用于保护兵道运动员在训练、对抗或比赛过程中免受伤害的装备[4]。其设计与制造遵循严格的安全标准和人体工程学原理,经过精心调研和优化,以确保功能需求。武术兵道护具通常包括:护头、护甲、护臂、护手、护裆和护腿(该课题研究不含护头和护裆),如图1所示。护具通过采用多层材料结构、吸震材料和强化装置,有效地吸收和分散外力对身体的冲击,保护头部、颈部、胸部、四肢等易受伤部位免受损害。

图1 武术兵道护具组成

2 武术兵道动作分析

人体运动受各关节活动范围和运动方向的影响。人体关节包含颈、肩、肘、腕、腰、髋、膝、踝8大关节系统,这些关节系统相互配合,协同完成人体大部分动作[5]。在武术兵道运动中,与其关联最大的关节有肩关节、肘关节、腰关节、髋关节和膝关节,其基本技术体系包含进攻技术和防御技术2种形式。

2.1 进攻动作分析

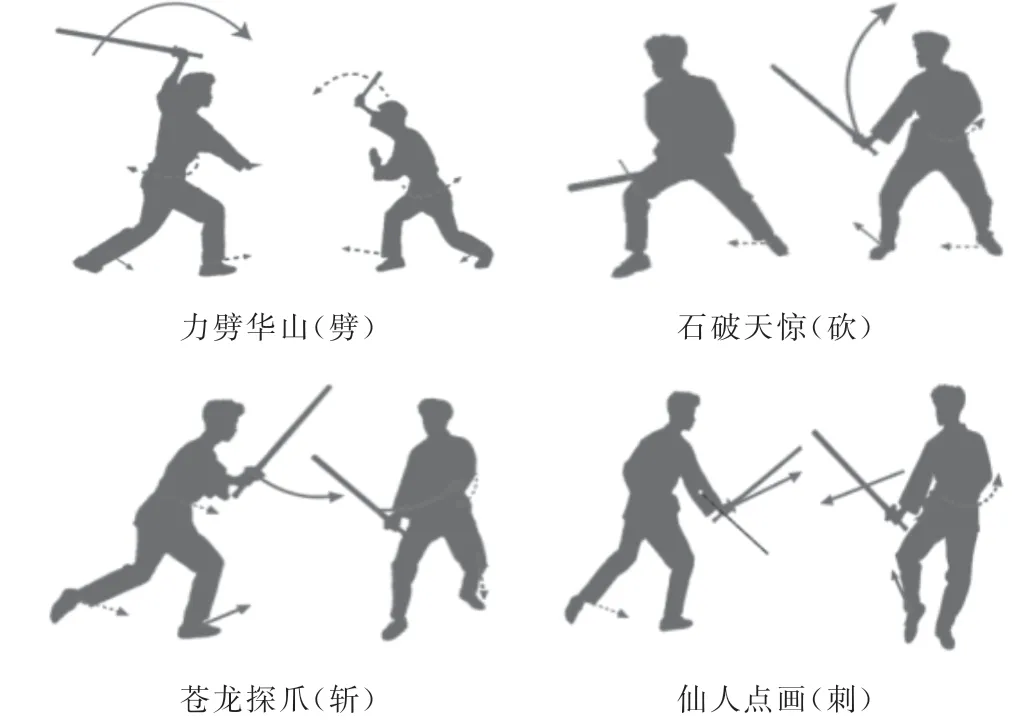

进攻技术是指在格斗中击打对方的技术,武术兵道基本进攻技术主要包括“力劈华山(劈)”“石破天惊(砍)”“苍龙探爪(斩)”“仙人点画(刺)”4种基本动作,如图2所示。“劈”是由上至下的直线动作,手臂向上迅速伸开,快速纵向劈击目标,其技术要领为以腕为轴,伸臂松腕,进攻迅猛,直起直落;“砍”是由上至下的斜线动作,右手持短兵上举,腰髋向左发力,大臂带动小臂斜线45°砍出,其技术要领为拧腰转胯,斜向发力,松弛适度;“斩”是由外向内的横向动作,举兵由外向内迅速旋转斩出,其技术要领为腰胯为轴,横向发力,动作迅猛,斩到即回;“刺”是由后向前的直线动作,由腕带肘,肘带肩直线向前刺出,技术要领为把握时机,动作果断,迅猛出击[6]。

图2 武术兵道4种进攻动作

在战术策略中,“劈”“砍”和“斩”的攻击方式属于“面状进攻”,这意味着这些攻击方式将得分点集中在一个平面上;“刺”的攻击方式则属于“线状进攻”,得分点集中在一条直线上。根据武术兵道(短兵)竞赛规则(试行),在武术兵道比赛中,标准的技术动作、清晰的击打效果、明确的得分意识和良好的攻防状态是评判武术兵道比赛得分的重要标准。

2.2 防御动作分析

基本防御技术由“格挡”和“闪避”2部分技术体系组成。“格挡”即是在对手进攻时,利用自己的兵器,改变对手兵器的进攻性行进路线,以达到让对手无法有效命中得分点,从而达到得分的目的;“闪避”即是在对手进攻时,利用自己的身法和步法,躲避对手兵器的进攻性行进路线,以达到让对手无法有效命中得分点,从而达到得分的目的。“格挡”动作分为“上格挡”“中格挡”和“下格挡”3部分;“闪避”动作分为“屈身闪避”和“撤步闪避”2部分。如图3所示,“上格挡”是通过肘关节发力,使其外旋并抬起,从而带动大臂和小臂向上,将短兵横置于头顶之上,其尖梢略高于柄或与柄平齐;“中格挡”是通过左右移动手臂来进行格挡,以应对对手进攻;“下格挡”是通过手腕带动小臂、肘部和大臂协同运动,使短兵格挡于身体左右侧下方位置;“屈身闪避”是当对手进攻头部时,下肢和躯干保持不动,头部侧仰、后仰或下蹲闪避攻击,进攻躯干时,下肢保持不动,上身侧仰、后仰闪避攻击,进攻下肢时,抬腿闪避攻击;“撤步闪避”是当对手进攻上、中、下3路得分点时,结合步法或跳跃动作,躲避对方短兵的进攻路线。防御动作的技术要领为全神贯注,精神集中,判断准确,果断反应,动作迅速,步法灵敏。

图3 武术兵道5种防御动作

3 受击打部位的压力传感分析

3.1 受击打部位的特征分析

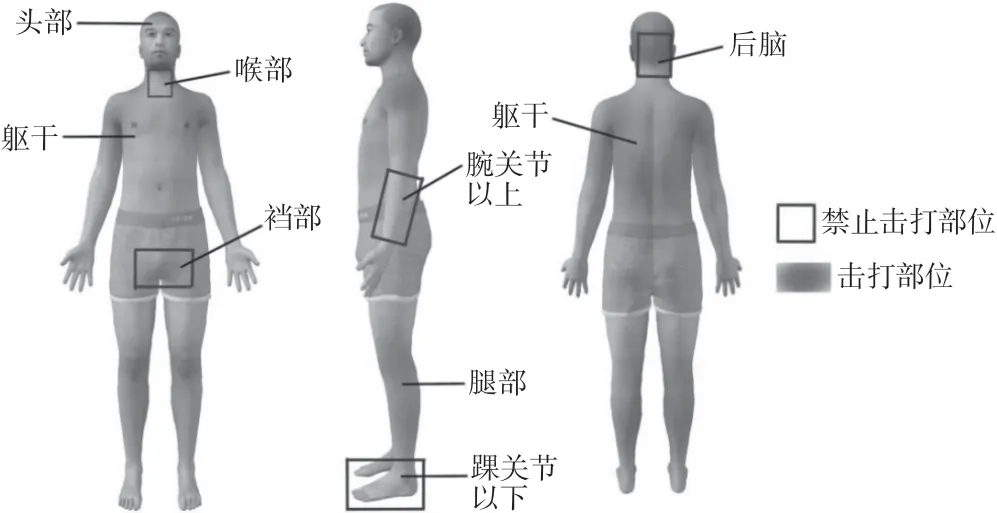

根据《武术兵道(短兵)竞赛规则(2021试行版)》,禁击部位包括后脑、喉部、裆部、手部(腕关节以上)、足部(踝关节以下);得分部位包括头部(除禁击部位外的整个头部,包括头顶、面部和两侧)、躯干(躯干的前、侧面、背部以及肩部护具覆盖的区域)、腿部(从踝关节上方到膝关节下方护具覆盖的区域,不含膝关节和踝关节)[4]。如图4所示,“劈”主要击打头部;“砍”主要击打头部、颈部、躯干、腿部;“斩”主要击打躯干;“刺”主要击打头部和躯干。在武术兵道运动中,身体受击打部位容易受到多种类型的损伤,根据《运动损伤的治疗与康复》,头部在受到冲撞、击打过程中,容易导致脑震荡、头痛、眩晕等头部外伤;手部受到撞击易造成扭曲损伤,如腕关节扭伤、手指骨折等;肘关节和膝关节在被击打时也容易受到损伤,如肘关节脱位、膝关节半月板损伤等;由于频繁起跳、下蹲等动作会给膝盖带来较大的压力,造成膝关节软组织损伤、半月板损伤、韧带拉伤或撕裂等[7]。

图4 人体躯体受击打部位示意图

3.2 压力传感模块设计

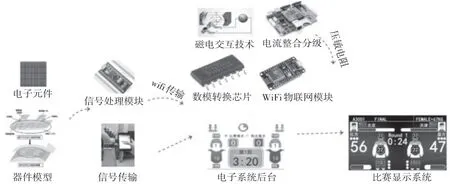

电子护具是一种集成了感应芯片和传统护具的新型护具,运用有效技术击打得分部位从而实现自动计分,护具部位包括头部、躯干和四肢。如图5所示,压力传感兵道护具的工作过程基于柔性压力传感、磁电交互技术,通过在服装关键部位嵌入压力传感器,当击中对方得分点部位并达到一定的力度时,就会实时感知运动员身体部位的压力变化并自动计分,并将其转换成电信号输出,进而实现对外界压力的感知,比赛得分也会直接反馈到电脑屏幕上,实现高精度信号采集与传输[8]。另外,使用电子护具能够显著降低传统护具在激烈比赛中存在的视觉、听觉盲区以及肢体反应迟钝的问题,从而减少比赛比分受影响的可能性[9],确保比赛的公平和公正性,为选手提供更好的参赛体验,同时也有助于武术兵道评价体系的客观化发展。

图5 压力传感兵道护具工作过程

如图6所示,兵道护具压力传感模块示意图中得分部位护具有大面积的感应区,在A点均设有与装备感应元件信号连接的信号发射器,分别为护头内侧头顶、护甲的后颈点以及护腿的膝盖位置;B点为得分感应区,环绕护具包裹的区域。利用磁电交变技术记录有效击打,运用压敏电阻实现击打电流分级,再通过算法实现力量分段,当短兵兵器感应区接触到对方护具的有效得分感应区,且当力度不低于系统设定的得分阈值时,计分装置开始工作,感应区通过无线电的方式将得分信号传输到计分牌上。

图6 兵道护具压力传感模块示意图

4 兵道护具设计模型构建

4.1 兵道护具的功能需求

武术兵道护具的设计需满足防护、缓冲减震、运动舒适、耐用、轻便以及美观等多重功能需求,以提供全方位的保护和支持,让武术运动员在训练与比赛中更加安全自信。

在兵道训练或比赛中,身体可能会受到击打、摔倒等各种伤害,因此护具需要具备防护性,从而有效地保护身体免受外界伤害。如使用耐磨、耐撕裂的材料,以及加强关键部位的防护等;其次,缓冲减震性能可以通过吸收和分散来自外界的冲击力量,减轻对身体的压力,避免骨折、扭伤等严重伤害。护具设计中可采用一些新型材料,如D3 O 凝胶,正常情况下,D3 O 凝胶材料表现出柔性且可弯曲的状态,当遭受外力冲击时,其自由运动的分子会在0.001 s内快速停止并交织在一起,使材料变成坚硬状态,它因常态下呈柔软状态不限制人体活动,广泛应用于运动防护领域[10]。运动舒适性是指能够提供良好的穿着体验,竞技动作要求身体的灵活性、敏捷性和协调性,因此护具的设计也应考虑到人体工学原理、吸湿透气、排汗性能等,以确保护具的合身度和活动范围;护具还应具备较高的耐用性和轻便性,能适应长时间的训练和比赛,不易磨损、不额外增加运动员的负重;此外,护具的设计应具有美观性,不仅能提升运动员的自信心和形象,也能够吸引观众的注意和赞赏。

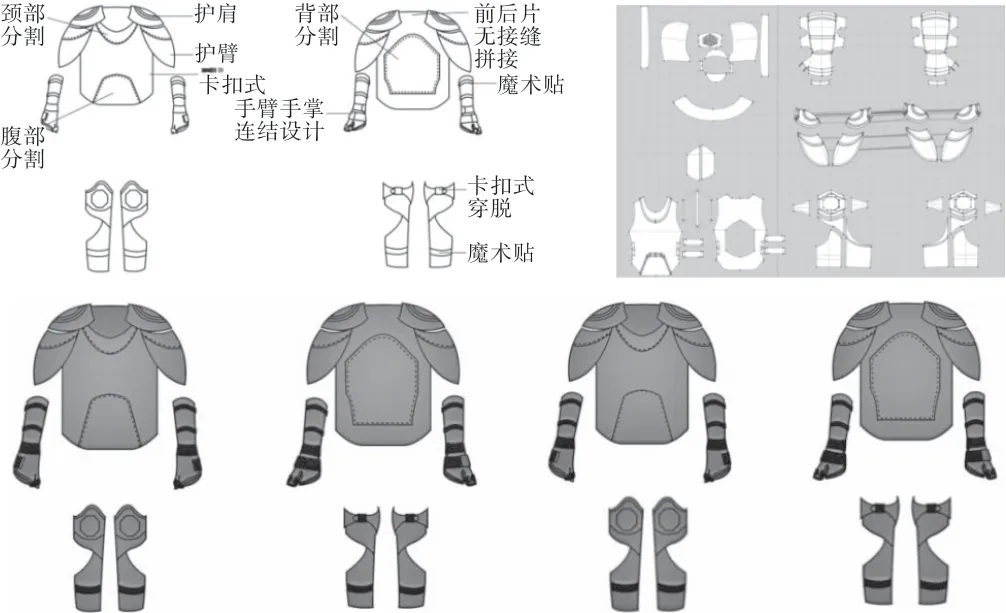

4.2 兵道护具设计构建

兵道护具由护甲、护臂、护手和护腿组成,其整体穿戴方式为套头式和卡扣式,如图7所示。护甲采用无接缝拼接式设计,护手从肘部延伸至手部,形成一体式穿戴设计,护腿采用行缠样式设计,完全环绕腿部,起到收紧脚口的作用,减少束缚感。此外,款式设计还重点考虑对关键部位(如胸部、腹部、手臂和腿部)的保护性布局。兵道护具的色彩以传达力量、自信和尊重为目标,该设计选用中国红和钴蓝色作为兵道双方运动员的护具颜色,适当的色彩对比度能够增强护具的辨识度,提升整体视觉效果。

图7 兵道护具

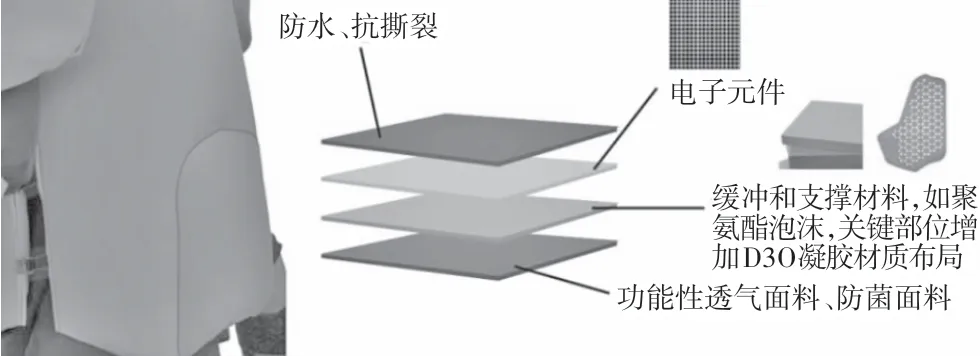

压力传感式电子护具,能够实时监测和记录使用者身体部位的压力分布情况,需要兼顾舒适性、防护性以及良好的压力传感性能,如图8所示。外层面料考虑防水、耐磨损和抗撕裂等特性,以保护电子元件和传感器不受外部环境的影响;中间层面料考虑缓冲和支撑功能,采用具有良好弹性和耐用性的复合材料,如聚氨酯泡沫或专用的减震吸能材料,能够减轻外界压力对身体的冲击,并提供额外的支撑作用;里层面料注重透气性和吸湿性,提高穿戴者的舒适感,选用具有良好吸湿排汗性能的纤维材料或功能性透气面料,如涤纶/锦纶混纺布料或运动型纤维材料、防菌面料等,能够迅速将体表汗水吸收并迅速蒸发,有助于保持干爽和卫生;辅料的选用上,为便捷佩戴,在护甲两侧使用卡扣连接,手部及腿部使用魔术贴,可自由调节松紧度,其次还考虑到面料的缓冲和吸能性能,采用高弹性聚氨酯材料和D3 O 凝胶等。

图8 兵道护具材质示意图

4.3 兵道护具的三维模型构建

在兵道护具设计方案中,选取红色款式进行三维模型构建,并进行虚拟仿真试衣效果试验。模型构建过程中,选用一组进攻动作和防御动作进行动态模拟,如图9所示,当对手进攻头部得分点时,下肢保持不动,头部侧仰、身体后仰闪避攻击。兵道护具三维模型的构建,可以进一步优化和改善设计方案,后续还可与数字化制造设备联动,将兵道护具设计方案转化为物理实体。

图9 兵道护具虚拟模型

5 结束语

为探究兵道运动时运动员竞技动作、击打部位与服装运动功能性之间的相互关联,采用多学科交叉的研究设计方法,涉及服装设计、体育、运动医学、通信工程、材料等专业,为压力传感式护具的构建提供全方位的学科基础支持。在护具设计中充分考虑兵道运动的实际需求,建立压力传感系统模型,优化了现有兵道护具的设计,为构建竞技武术运动智能装备系统提供借鉴。该研究仍存在一些问题和挑战,未来的研究可以进一步优化和改进设计,提高动作准确性和力量施加的精度和稳定性监测。同时,可以考虑引入更多的传感器技术,如姿势识别、肌肉活动监测等,以实现更全面和准确的采集、分析和应用。