基础研究对生物医药企业科学产出的贡献研究

——单篇论文属性划分视角

闵超,林昊天,龚辰皎,柯庆,高继平,李铭禄

(1. 南京大学信息管理学院,南京 210023;2. 复旦大学文献信息中心,上海 200433;3. 香港城市大学数据科学学院,香港 999077;4. 中国科学技术信息研究所,北京 100038;5. 国家自然科学基金委员会政策局,北京 100085)

0 引 言

基础研究既是促进高技术企业成长的催化剂,也是实现技术创新的动力源头[1]。随着时代的发展,科学与技术之间的联系越发紧密,高技术产业的发展对原始知识和创新的需求不断增大,基础研究的重要性日益凸显。2020年,习近平总书记在科学家座谈会上强调,要“持之以恒加强基础研究”;2021年的《政府工作报告》中也强调指出,“基础研究是科技创新的源头,要健全稳定支持机制,大幅增加投入”。中美贸易摩擦和“卡脖子”问题的紧迫性体现出提升基础研究能力、加强自主创新对于国家和企业实现长远发展的重要影响。对基础研究进行准确的量化测度是后续系列调查研究的前提和基础,对于科研产出的分类评估,乃至引导企业加大投入基础研究具有重要意义。

然而,对基础研究的测度并非易事,现有方法通常是近似的、粗略的估计。一方面,这些传统测度指标,如研究开发支出、科学论文数量等的测量粒度较粗,在事实上无法区分基础研究和应用研究,影响后续研究的准确性;另一方面,政府仍然是我国投资基础研究的最大主体,企业基础研究投入占比近年来仅徘徊在2%。我国企业在基础研究中发挥的作用仍有巨大潜能,而有关企业层面基础研究的研究仍然较少。

生物医药行业是融合了多学科的高科技行业,其发展和进步与基础研究,尤其是高水平基础研究关系紧密[2]。在生物医药领域,Ke[3]于2019年提出了可定量衡量单篇论文基础性程度的Level Score指标,并验证了其科学性和有效性。相较于此前研究使用的指标,该方法将基础研究的测度细化到单篇论文,具有在更大范围推广应用的潜力。本文继续采用这一指标,以生物医药行业作为研究对象,基于2015—2017年生物医药企业的论文发表数据,对其基础研究进行了测度和统计分析,揭示出基础研究对高技术公司科研产出的重要作用。研究结论将有助于进一步完善基础研究测度方法,为生物医药领域提供更多实证证据,为政府制定相关科技政策提供工具和理论支撑,对企业加大基础研究力度以提升研发创新能力亦有启示。

1 文献综述

1.1 基础研究概述及我国发展现状

根据经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)的定义,基础研究又称根本性研究,是指不以特定的产品或工艺用途为目的、发现新的知识和理论的一类科学研究[4]。基础研究旨在对客观事物的本质及其运动规律进行探索,不以具体而直接的商业应用为目的,具有实验性和理论性。基础研究的主要特点包括无国家边界、由研究人员好奇心驱动、不受应用前景等现实状况干扰等[5]。与应用研究针对特定技术领域进行市场应用、志在短期回报不同,基础研究志在长期回报。

我国将科学研究划分为基础研究、应用研究和试验发展三大类型。根据研究开展的目的不同,又可以将基础研究划分成不同类别。OECD科技政策委员会于2003年发表的“Governance of Public Re‐search”阐述了科学研究的二维象限模式,该模式根据研究是否考虑应用和是否追求基本认识,将所有科学研究划分成四个类别。其中,基础研究被划分为纯好奇驱使的基础研究和商业应用激发的基础研究,即波尔象限和巴斯德象限。波尔象限典型地表征了科学家为满足认知需求的研究类型,而处于巴斯德象限的研究既寻求认知突破又考虑实际应用,是将纯基础研究与纯应用研究进行有机结合的一类基础研究。该二维象限模式摆脱了基础研究和应用研究之间存在固有矛盾的理论,进一步揭示了基础研究与应用研究之间的关系[6]。虽然基础研究的开展并不考虑实际的应用目的,但其能够为新的产品和工艺提供新的科学原理与科学概念,从而开辟出多条引发进步成果的途径[7]。

我国自主研究水平正处于不断进步的过程中,研发投入呈现逐年上升的趋势,但基础研究水平仍有待提升,主要存在以下问题。首先,我国基础研究短板较为突出,原始创新能力较弱。截至2018年,中国仍然是知识产权费用净支出最高的国家,中国的企业仍然是知识产权进口的主要付费方[8]。其次,我国基础研究经费占比较小,企业贡献程度较低。在研究经费方面,虽然我国已经成为了仅次于美国的第二大研发经费投入国,但研发经费支出结构不合理,基础研究投入占比较低。2022年,我国基础研究经费所占比重为6.57%,远低于主要发达国家15%~25%的普遍水平[9-10]。在研究主体方面,高校和政府支持的公立研究机构仍然是承担基础研究投入经费的主要对象[11],而企业作为总研发投入最大的主体[9],将大部分的研究资金用于投入应用研究和试验发展[11]。

生物医药领域是企业进行基础研究的代表性行业之一。我国的生物医药产业从20世纪80年代开始发展,目前,我国在该领域的基础研究活跃程度和创新潜力比早年有了很大提升,已成为当今世界上医药行业发展最快、最具潜力的国家之一。近年来,生物医药行业发展迅速,临床试验总量、药物研发数量和药物研发公司数量稳步提升,专利家族数量呈现快速上涨趋势[12],主要表现如下。第一,生物医药产业市场规模不断扩大,产业快速发展。整体上,我国近年医药产业整体形势稳定,市场规模逐年增长,增速有所放缓[13]。第二,生物医药产业持续创新驱动发展,创新药申报数量持续增长。现阶段,我国医疗器械的设计与工业水平正逐渐追赶发达国家,并在部分细分领域超越海外竞争者,整体上呈现通过创新实现进口替代的趋势。第三,生物医药产业发展政策不断完善。自2018年起,我国从药物研发、加工制造等各环节出发,出台了一系列政策,以规范并促进生物医药产业的发展。例如,在研发方面,2018年4月,国家药品监督管理局公布《药品试验数据保护实施办法(暂行)(征求意见稿)》,对于创新药等的研发进行数据方面的保护。在职能部门结构方面,2018年3月,中共中央发布《深化党和国家机构改革方案》,组建国家卫生健康委员会、国家医疗保障局和国家市场监督管理总局3个部门,分管医疗、医保和医药,以进一步明确职能分工,提升运作效率,加强职能部门之间的协同性。但我国生物医药产业的发展与美国等发达国家相比仍存在一些问题。在药物创新方面,我国生物医药行业整体创新能力较弱,基础研究水平不足;在成果产出方面,我国在医药创新过程中产出的专利、文献数量大,但质量和影响力有待提高[12]。

1.2 基础研究的识别与测度方法

为了识别与衡量基础研究的作用与影响,现有研究主要从研发投入、科学论文的发表和引用等角度,采用了不同的定量指标加以分析。

部分研究以企业作为研究对象,使用基础研究投入支出来衡量其基础研究活动。方勇等[14]在探究基础研究对企业技术发展不同阶段的影响时,将企业基础研究投入作为基础研究的测量指标。刘骐源等[15]和李培楠等[16]使用企业基础研究投入占企业R&D(research and development)总量的比值来衡量企业基础研究强度。左霖锋等[17]使用企业基础研究投入占行业R&D投入中的占比和企业基础研究人员占R&D人员中的占比来衡量企业基础研究投入。高丽娜等[18]使用基础研究经费支出占研发经费内部总支出比重衡量区域基础研究强度。Mansfield[1]通过永续盘存法计算各企业基础研究经费支出存量,探究基础研究与企业生产力的关系。类似地,卫平等[19]、李蕾蕾等[20]、陈钰芬等[21]在研究中使用永续盘存法,计算了基础研究资本存量作为基础研究的测量指标。Toole[22]将NIH(National Institutes of Health)进行公共基础研究的累积水平,即基础研究研发存量作为解释变量,探究了生物医学领域基础研究公共投资对医药创新的影响。其中,基础研究研发存量由研发支出流量与研发折旧率计算得出。基于此方法,孙早等[23]和胡绪华等[24]计算了各地区的基础研究和应用研究知识积累水平,探究了两者对地区经济发展的异质性作用。

由于发表论文可以反映企业的基础研究倾向,部分文献使用企业发表的科技论文数量来测度基础研究强度。例如,王芳等[25]使用企业发表论文强度,即企业发表科技论文数量与员工数量的比值衡量企业基础研究强度。基于此,部分文献优化了衡量方法,使用已有的分类方法来识别基础研究类型的文献。Narin等[26]于1976年提出一种分类方法,将生物医药类SCI期刊分为4个研究级别,其中,第4级别(Level 4)的期刊被称为“基础生物医学研究(basic biomedical research)”。Della Malva等[27]在探究基础研究对企业突破性创新的作用时,利用该分类方法对生物医药类SCI期刊的分类结果识别基础研究类型的科学出版物。Belderbos等[28]同样依据该方法,将企业在某年进行的基础研究定义为过去4年内在基础研究期刊上发表的出版物数量。此外,Weber[29]于2013年提出了一种“细胞(cell)”“动物(animal)”“人(human)”三角分类方法,可以基于MEDLINE数据库中对论文标注的MeSH(medical subject headings)关键词,将一篇研究型论文分类至该三角形的不同位置。We‐ber[29]认为,只包含与细胞和动物相关的关键词的论文具有最强的基础性,只包含与人类相关的关键词的论文具有最强的应用性,同时包含两类关键词的论文则介于两者之间。

由于引用科学论文被证实能在一定程度上表明对科学知识的依赖程度[30],一些研究使用专利文献引用科学论文的数量作为其依赖基础研究的替代指标。张雪等[31]将论文与专利之间的引用关系作为基础研究与技术创新之间的关联,通过计算科学关联度和技术关联度等指标反映技术创新对基础研究的依赖程度。蔡勇峰等[32]以动力电池领域为例探究基础研究对技术创新的作用时,使用了专利引用科学论文的数量来衡量基础研究。除了上述衡量基础研究的主要指标外,还有论文从一些新视角探究基础研究的作用。例如,张龙鹏等[33]使用一座城市拥有国家重点实验室的数量来衡量一个地区基础研究发展水平。

综合已有的测度方法可以发现,现有研究对基础研究的测度方法存在不足,以上很多指标与基础研究的关联度并不大。从研发投入角度出发的指标对基础研究的衡量粒度较粗,无法准确对基础研究的规模进行测度;从论文发表角度和引用科学论文角度出发的指标缺乏对单篇论文研究性质的测度,这是因为即使发表在基础研究类型期刊上的论文也存在研究性质的差异。为了对基础研究类型的论文进行更为精确的识别,Ke[3]提出了Level Score指标,可以定量衡量单篇论文属于基础研究的程度,相较于先前的测度方法更为准确(详见2.2节)。

1.3 基础研究对企业科研产出的贡献

基础研究的影响机制及其与企业科研产出之间的关系,一直以来备受国内外学者关注。许多文献从不同角度进行了实证研究,基本证实了企业基础研究对其提升科研产出绩效的积极作用。Bush[7]认为,由基础研究得到新知识是技术创新的源泉,对技术应用具有推动作用。卫平等[19]通过分析我国中大型工业企业数据,发现基础研究显著正向影响企业的创新产出,有效促进了企业专利,尤其是发明专利的产出。方勇等[14]研究发现,基础研究同时对企业的技术开发和成果转换产生积极影响,并且对技术开发的影响更为显著。李蕾蕾等[20]从国家层面探究基础研究对技术进步的影响,发现基础研究不仅有利于全要素生产率,还有助于技术创新的进步和改善。蒋欣娟等[34]和张龙鹏等[33]研究发现,基础研究可以通过知识溢出机制促进企业技术创新能力的提升。另有部分文献发现,基础研究对企业科研产出绩效的影响存在一定滞后性。例如,刘骐源等[15]通过实证方法探究了应用导向企业的基础研究和创新绩效的关系,发现应用导向的企业基础研究对其创新绩效的影响具有时滞效应,并且滞后期越长,这种正向影响越显著。

还有部分文献认为,从事基础研究对企业进行科学研发的贡献是多方面的。Salter等[35]认为,公共研发能够增加有用的知识存量,训练出有技能的人员,创造新的科学规则和方法,形成网络并推动社会互动,提升科学和技术问题的解题能力,创造新的企业。Rotolo等[36]对已有研究进行总结,认为企业进行基础研究的动机主要包括获取外部知识和资源、吸引和保留研究人员、支持知识产权战略、建立公司声誉、支持商业化战略。

许多研究以生物医药领域为例,就基础研究与企业科研产出的关系进行了实证研究。研究结果表明,进入21世纪以来,生物医药行业的发展和进步与基础研究,尤其是高水平基础研究关系紧密,并且这种依赖关系正随着时间不断加强[2]。Lim[37]将制药和半导体两个技术密集型产业进行对比后发现,相较于半导体行业,生物医药行业的专利分布更为密集,且在制药公司的药物开发活动中,公司的基础研究水平对其创新绩效的提升发挥着重要作用。Toole[22]研究表明,美国国立卫生研究院支持公共基础研究的公共投资与新药创新之间存在正相关关系,且公共投资每增加10%,将导致市场上新药的数量增加6.4%。更深入地从事生物医药基础研究的公司拥有更强的科学吸收能力,外部基础研究的成果会对这类公司产生更强的积极影响[28]。类似地,在我国医药行业,基础研究帮助研发人员提供理论层面的指导,优化知识结构、培养创新性思维方式、拓宽技术创新途径,为提升医药行业技术创新的总体质量产生了积极的作用[38]。

2 数据和方法

2.1 数据集

本文数据来源于生物医学研究领域权威的文献数据库MEDLINE。从MEDLINE数据库中抽取出发表于1976—2017年的所有文献,该时间段内的文献具有完整的专家标注的MeSH主题词。过滤掉不属于研究性质的文献,如社论文章(editorial)等,得到19321932篇文献,计算这些文献的基础研究程度指标Level Score(下文详述)。在已有研究中,Ke[3]提出利用生物医学论文的MeSH主题词与词嵌入算法构造Level Score指标,来衡量单篇生物医学论文在多大程度上属于基础研究还是应用研究,并通过大量证据表明该方法的科学有效性。此外,量化企业所发表的论文对基础研究的依赖程度需要获得企业论文的参考文献数据。MEDLINE中并没有论文的参考文献信息,因此,需要通过论文唯一识别符连接到微软学术图谱中,从而获得参考文献信息。本文根据标准产业分类代码(standard industrial classification,SIC),确定制药行业的代码为2833~2836[39],从Compustat数据库中导出该行业2015—2017年①PubMed数据库从2015年开始才系统加入论文的机构信息,且标记MeSH关键词需要时间,存在一定的滞后;考虑到机构信息的可获取性和数据的时效性,本文选择2015—2017年作为研究数据的时间窗口。的所有企业列表。

2.2 研究方法

本文将企业发表的科学论文作为科学产出,这些论文引用的参考文献作为科学知识投入。为了分析基础研究在企业的科学投入和产出之间的作用,分别计算每篇论文和参考文献的基础研究程度,具体方法如下。

2.2.1 单篇论文基础研究属性的计算

为了将基础研究属性量化为具体的数值,本文采用Level Score指标[3],其计算过程如下。

(1)构建MeSH主题词共现网络(occurrence network):网络的节点是MeSH主题词,边表示两个关键词出现在了同一篇论文中,边的权重表示同时包含这两个关键词的论文数。

(2)用LINE(large-scale information network embedding)[40]网络表示算法(network representa‐tion learning)得到节点的向量表示(vector represen‐tation,亦称作embedding)。

(3)在向量空间中得到从基础研究类的MeSH主题词(如“细胞”“动物”等)指向临床研究类的MeSH主题词(如“人类”等)的向量,称之为“转化向量”(translational axis)。

(4)将每一个MeSH主题词投影到转化向量上(向量乘积),得到该关键词的“应用性程度”得分(appliedness score)。

(5)将一篇论文的所有MeSH主题词的“应用性程度”求平均值,得到该论文的Level Score。

一篇论文的Level ScoreLS值介于-1和1之间,其值越高,论文中研究的“应用性”程度越高;其值越低,论文中研究的“基础性”程度越高。Ke[3]通过大量数据研究发现,生物医学论文的Level Score在0.16附近自然地呈现明显的“基础性”与“应用性”的分化。

2.2.2 抽取生物医药企业论文

通过关键词匹配的方法来识别生物医药企业发表的论文。首先,手工提取企业名称关键词。例如,“NOVARTIS AG”这家企业的关键词是“NO‐VARTIS”。其次,用关键词去匹配论文的机构信息,这是因为同一家企业在发表论文的时候可能会使用不同的机构名字,比如,对于NOVARTIS,机构名字包括“Novartis Pharma, Basle, Switzerland”“Novartis Institutes for BioMedical Research”“Novar‐tis Pharmaceuticals Corporation”。通过匹配,得到2015—2017年614家生物医药企业发表的27346篇论文及其参考文献数据。

3 结果与讨论

3.1 结果概览

3.1.1 基本字段描述与统计

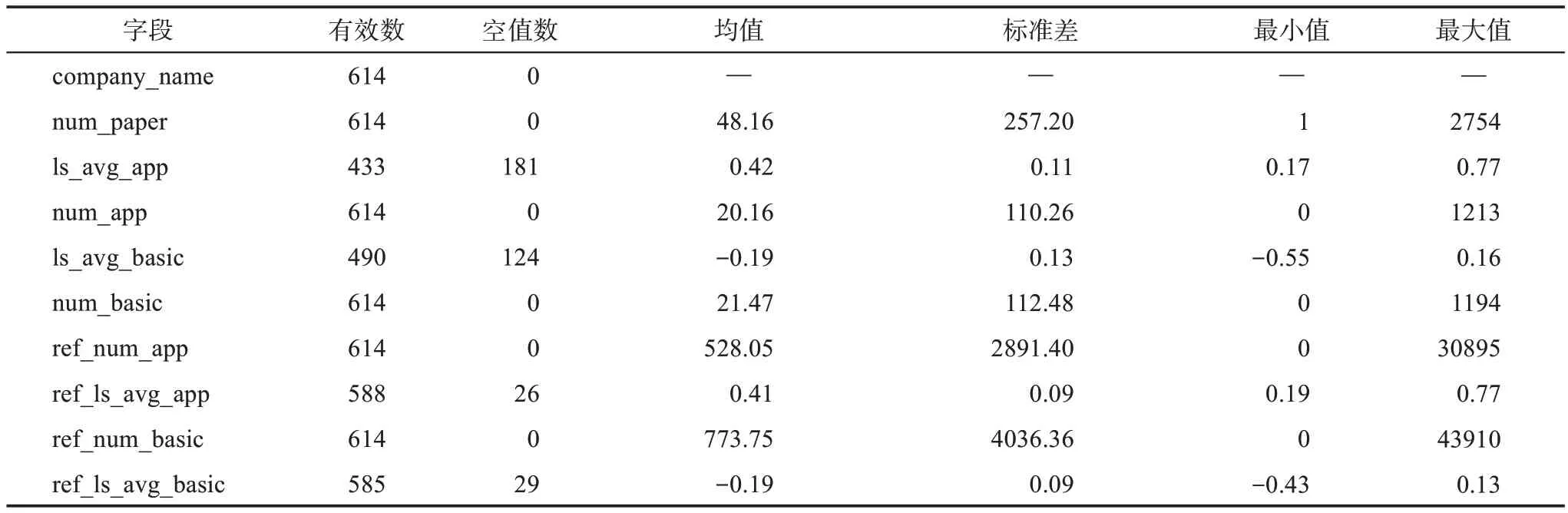

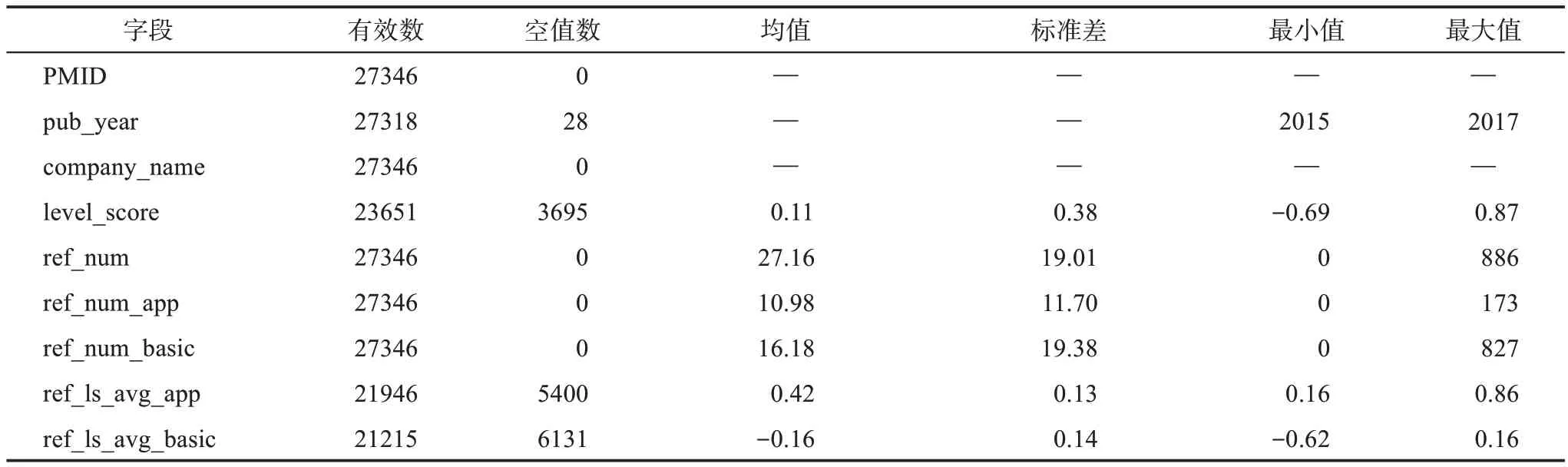

计算得到每篇论文及其每条参考文献的Level Score。表1和表2分别展示了以企业和论文为单元的统计数据。其中,以生物医药企业作为研究对象,各字段解释如下:company_name,企业名称;num_paper,企业发表的论文数量;ls_avg_app,发表的应用研究型论文平均Level Score;num_app,应用研究型论文发表数量;ls_avg_basic,发表的基础研究型论文平均Level Score;num_basic,基础研究型论文发表数量;ref_num_app,应用研究型参考文献数量;ref_ls_avg_app,应用研究型参考文献平均Level Score;ref_num_basic,基础研究型参考文献数量;ref_ls_avg_basic,基础研究型参考文献平均Level Score。

表1 企业层面的统计数据

表2 论文层面的统计数据

以论文作为研究对象,各字段解释如下:PMID,PubMed唯一标识码;pub_year,论文发表年份;company_name,发表该论文的企业名称;level_score,论文Level Score值;ref_num,参考文献数量;ref_num_app,应用研究型参考文献数量;ref_num_basic,基础研究型参考文献数量;ref_ls_avg_app,应用研究型参考文献的平均Level Score;ref_ls_avg_basic,基础研究型参考文献的平均Level Score。

3.1.2 论文层面的LS值分布

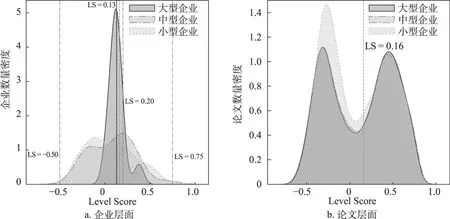

Level Score表示论文的研究取向是偏向基础研究(接近-1)还是应用研究(接近1)。在图1中,生物医药企业发表论文的Level Score分别在-0.30和0.45附近形成波峰,可见企业研究产出在基础研究和应用研究领域均有分布。两者的分界线位于0.10附近,从而验证了Ke[3]关于0.16分界线的发现。从波峰高度和Level Score集中趋势来看,生物医药企业稍稍偏向于发表基础研究性质的成果。如果以0.16为界,那么这些论文中有基础研究12210篇、应用研究11441篇,前者稍多于后者。

图1 生物医药企业发表的论文、参考的论文以及MED‐LINE中同期所有论文的Level Score (LS)分布对比

进一步将生物医药企业发表的上述论文的Lev‐el Score与MEDLINE数据库中同期所有论文进行比较,以此分析两者在研究性质上是否存在差异。可以发现,虽然两类论文在Level Score分布上形态大体相似,但是MEDLINE数据库中同期论文存在一些更偏向应用型的研究,而生物医药企业发表的论文在整体上更偏向基础研究。具体来说,MED‐LINE论文的Level Score在0.76处左右形成一个小波峰,表明其中存在相当比例的以临床应用为导向的论文;在生物医药企业发表的论文中并未出现该特征,取而代之的是左侧以基础研究为导向的高峰。

参考文献能反映论文的研究基础,生物医药企业发表论文所引用的参考文献的Level Score能表现企业的研究基础及对不同类型研究的依赖程度。由图1可以发现,相较于论文本身,其参考文献偏向基础研究性质更加明显。因此,基础研究相较于应用研究为生物医药企业的研发活动提供了更多支持。

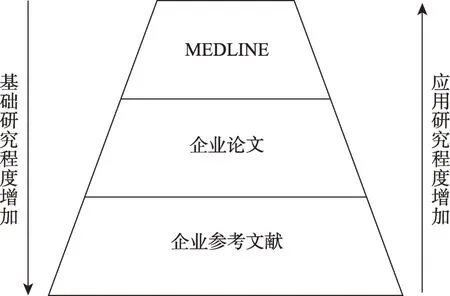

综合以上分析,不难得出基础研究程度上的一个排序:企业参考文献>企业论文>MEDLINE所有论文。据此,将以上研究发现总结成图2所示的基础研究的支撑作用机制,定性描绘基础研究对生物医药企业研发工作的奠基性。

图2 基础研究的支撑作用

3.1.3 企业层面的Level Score分布

以企业为单位,计算其发表论文(科研产出)和参考文献(来源知识)的Level Score均值,同样可以概览生物医药企业的研究性质和部署(图3)。企业在基础研究和应用研究两处均形成了明显的波峰,而参考文献仅在基础研究端形成明显的波峰。因此,生物医药企业更愿意发表和引用基础研究型论文,且相较于发表基础研究型论文,它们引用该类型论文的偏好更加显著。一方面,生物医药企业在基础研究、应用研究两端分别形成了明显的波峰,显示在所有企业中形成了偏重基础研究与偏重应用研究的分化;另一方面,企业的参考文献只有偏向基础研究的一个波峰,显示基础科学既为企业的基础研究提供知识来源,又为企业的应用研究提供知识来源。

图3 企业层面的科研产出与来源知识的Level Score分布

3.2 生物医药企业的研究性质

3.2.1 生物医药企业概述

2015—2017年,在全部614家企业中,大部分企业发表论文数量少于100篇,少部分企业能达到200篇,极少部分头部企业在500篇以上,包括NOVAR‐TIS、MERCK、PFIZER、ASTRAZENECA、ROCHE等。其中,排名第一的NOVARTIS是全球医药健康行业的跨国企业,总部设在瑞士,其业务遍及全球100多个国家和地区,在多个研究领域均处于世界领先位置。从研究性质来看,基础/应用研究型论文发表数量分布基本与全部论文分布一致,绝大部分企业发表的基础/应用研究论文数在1~25篇。除此之外,存在少数发表超过200篇基础或应用论文的企业。其中,发表基础研究型论文最多的是MERCK(1194篇),发表应用研究型论文最多的是NOVARTIS(1213篇)。

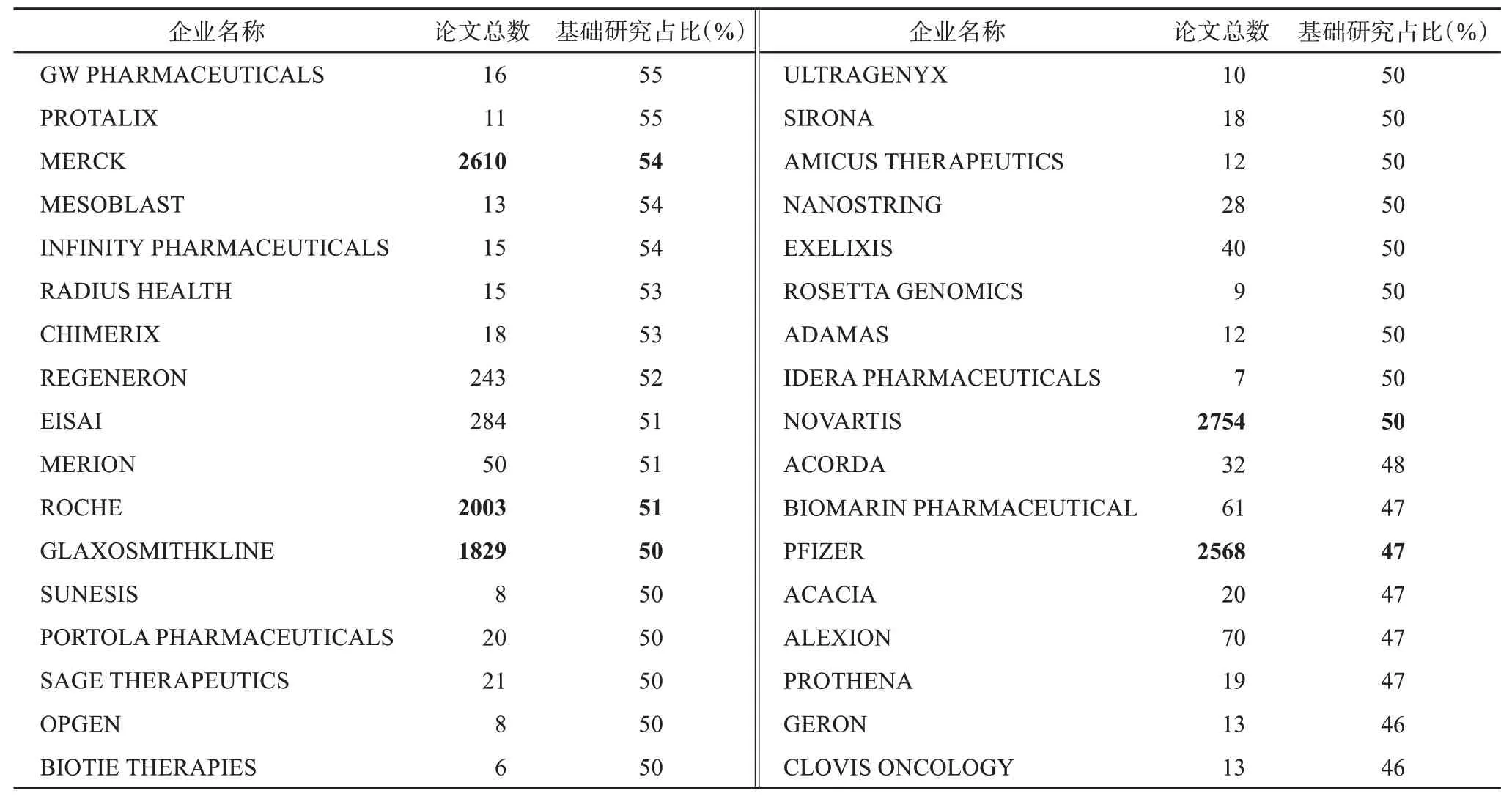

3.2.2 企业发表论文类型占比

统计企业基础研究或应用研究占论文总数的比值①剔除了论文总数不多于5篇的企业。,可以发现,以应用研究为主要方向的企业相对较少。以Level Score=0.16为阈值,大部分生物医药企业发表的基础研究论文占比在60%~80%。这说明进行基础研究是绝大多数生物医药企业的主要工作,只有极少部分企业在不从事基础研究的情况下发展。此外,存在一部分发表基础型与应用型论文数量较为均衡的企业,这些企业的基础研究占比在45%~55%,如表3所示。可以看出,企业规模两极分化现象同样明显,在基础研究与应用研究并重的生物医药企业中,既存在规模较大的生物医药集团,又存在数量可观的中小规模企业。一般来说,基础研究与应用研究并重,需要强大的实力支撑,除去研究和发表数量有限的企业外,只有实力强大的企业才能同时进行大规模的基础研究和应用研究。对此,将在3.2.3节进一步探究企业规模与研究性质间的关系。

表3 基础研究论文数量占比在45%~55%的企业及其论文总数

3.2.3 企业规模与研究性质

根据发表论文的数量,将企业分为大、中、小三类。其中,大型企业发表论文超过500篇,共13家;中型企业发表论文介于50~500篇,共33家;小型企业发表论文数量低于50篇,共548家。三类企业分别按照企业层面和论文层面绘制其论文的Level Score分布。

由图4可知,大型生物医药企业发表的论文Level Score非常明显地集中于0.13左右;中型企业分布更加广泛,在-0.50~0.75均有分布,在0.20附近有小部分集中;小型企业的Level Score分布同样很广泛,且在基础研究型端有明显的集中。除此之外,仅有大型企业在应用研究端形成波峰(规模较小)。由此可见,大型企业从事的研究性质更加保守居中,无论是基础研究还是应用研究,都距离0.16分界线不远;中型企业和小型企业的研究更加基础或者更加应用,距离0.16分界线更远,它们更愿意尝试极端基础或者极端应用的研究。

图4 不同规模企业发表论文的Level Score (LS)分布

在论文层面,大型与中型企业分布情况相似,发表的基础研究论文均略多于应用研究论文。而小型企业对基础研究的偏向更加明显,更愿意将基础研究作为主要甚至唯一研究方向,产出大量基础研究型论文。通常认为基础研究投入大、收效慢,并非小型企业的首要选择。但是在生物医药领域,应用研究往往涉及临床试验,相比于本领域的基础研究来说成本更大、周期更长。因此,对于缺乏从事应用研究能力的小型企业来说,基础研究反而是它们的首选。

3.3 企业对基础研究的依赖程度

3.3.1 企业的基础研究参考文献数量

企业引用的基础(应用)研究型参考文献的数量,是生物医药领域企业研究基础的体现,体现其相关研究的依赖程度。经统计,614家生物医药企业共引用参考文献7993012篇次,其中,基础研究型文献475082篇次,应用研究型文献324220篇次。表4列出了基础(应用)研究型参考文献数量最多的前10家企业。这些大型生物医药企业中,除SANOFI、ABBVIE外,绝大多数引用的基础型参考文献多于应用型参考文献。其中,SANOFI的主要业务包括处方药、疫苗、健康药业、罕见病和动物保健,是一家多元化发展的大型生物医药企业。ABBVIE是从雅培企业拆分出来的研究型生物制药企业,原雅培企业则保留多元化医疗产品业务。由此可见,即使是大型生物医药企业,对基础研究的依赖程度一般也高于应用研究。在论文产出和推动生物医药领域发展过程中,基础研究起到了更加明显的支撑作用。

表4 基础研究/应用研究型参考文献数量最多的前10家企业

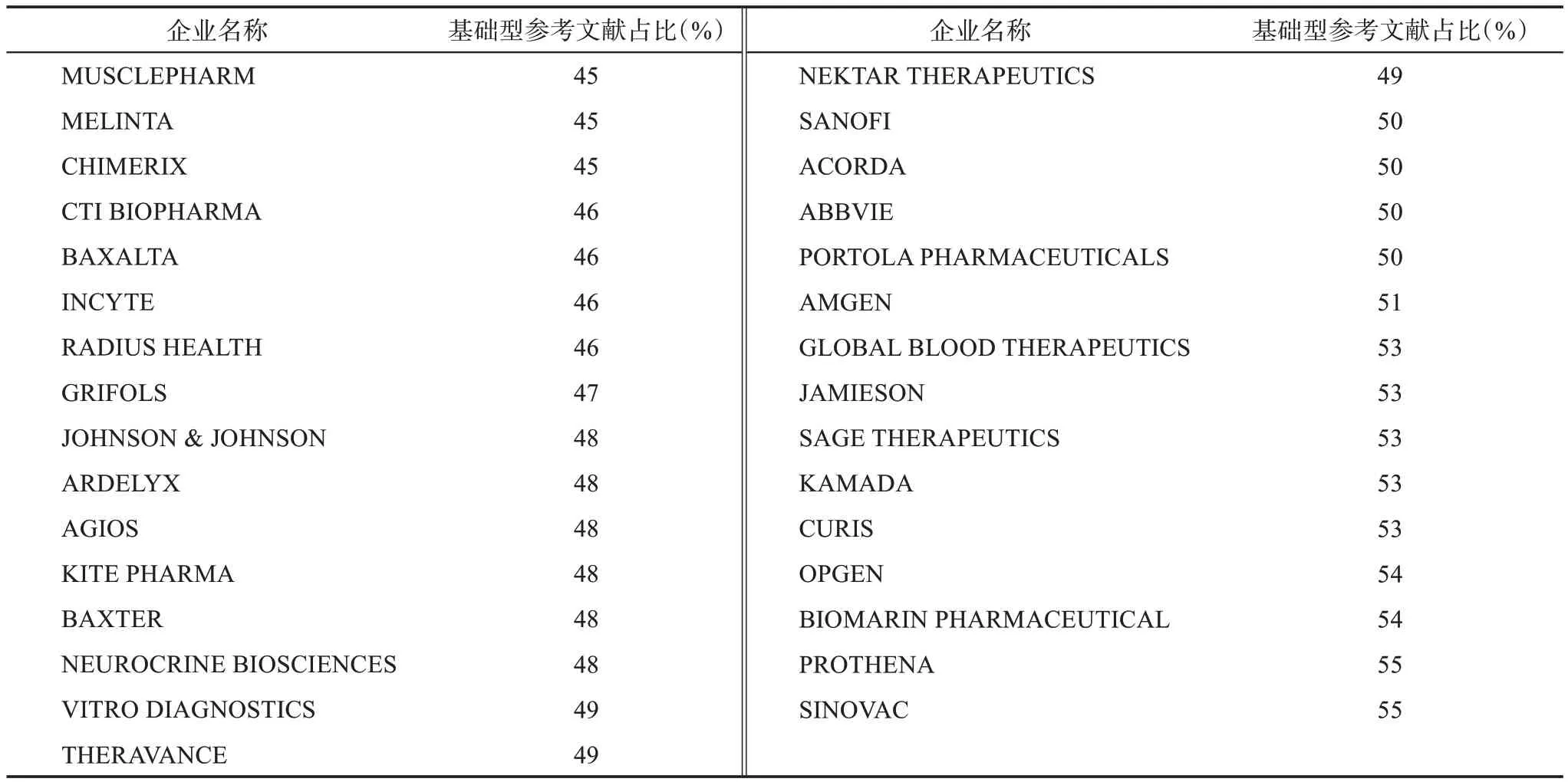

3.3.2 企业的基础研究参考文献占比

企业的基础研究型参考文献的占比,从整体上反映出该企业对基础研究的依赖程度。在限制发表论文数大于5篇的条件下,我们为每家企业计算出这一指标。通过分布统计发现,约75%的生物医药企业的基础研究在参考文献中占比超过50%,且有相当数量的企业这一指标超过80%,甚至接近100%,即已发表的论文中只引用了基础研究型的参考文献。此外,也存在一些多元化科研的企业。我们限制基础研究型参考文献占比为45%~55%,发现31家企业符合条件。如表5所示,包括JOHN‐SON & JOHNSON、AMGEN、BAXTIR、SANOFI等大型生物医药企业在内,大部分企业都具有一定的研究规模,引用的参考文献数量较多。

表5 基础研究型参考文献占比在45%~55%的生物医药企业

3.4 企业研究投入与产出间的依赖关系

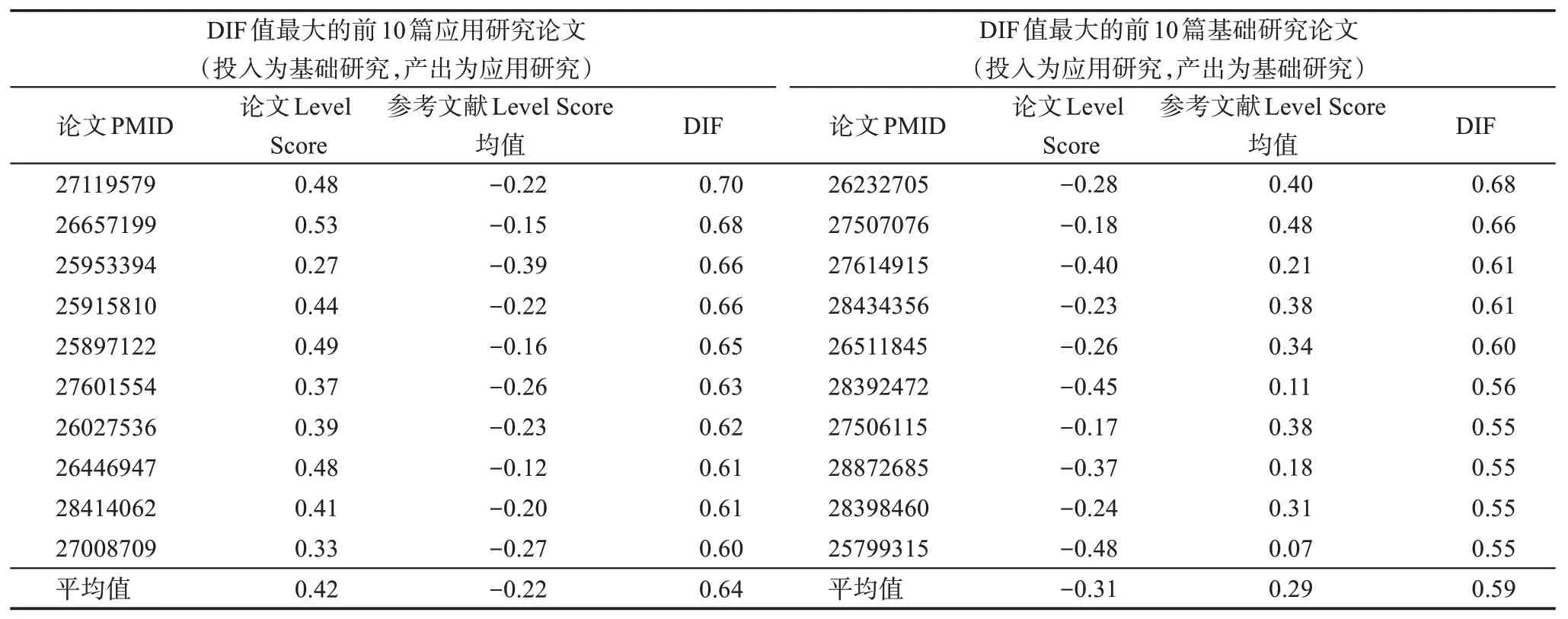

3.4.1 论文层面的投入产出关系

如果将企业发表的论文视为其科研活动的一种产出,那么企业参考的文献则是它们在科学知识方面的一种投入。由此,可以探索生物医药企业在论文层面的科研投入与产出之间的关系,进一步分析基础研究在生物医药领域中起到的作用。图5展示了企业发表的论文与其参考文献Level Score均值的散点图。

图5 论文(产出)与其参考文献(投入)Level Score (LS)均值分布

按照科研产出和投入的性质,可以将企业发表的论文分为四类:①科研投入和产出均属基础研究;②科研投入和产出均属应用研究;③科研投入为基础研究,但科研产出为应用研究;④科研投入为应用研究,但科研产出为基础研究。可以发现,第一、二类论文数量远多于第三、四类的论文数量,且第一类多于第二类,第三类多于第四类。由此,可以总结论文层面上一种显著的投入产出依赖关系:相同性质的研究之间更加相互依赖,不同性质的研究之间依赖关系的产生更加困难。具体说来,基础研究更愿意引用基础研究,应用研究也更愿意引用应用研究。同时,通过基础研究的投入来产出应用成果相对轻松一些,而通过应用研究的投入来产出基础研究成果则较为困难(尽管存在少部分这样的案例)。因此,本文认为,基础研究的投入在技术水平的全方位提高和应用成果的产出方面起到了十分重要的作用。

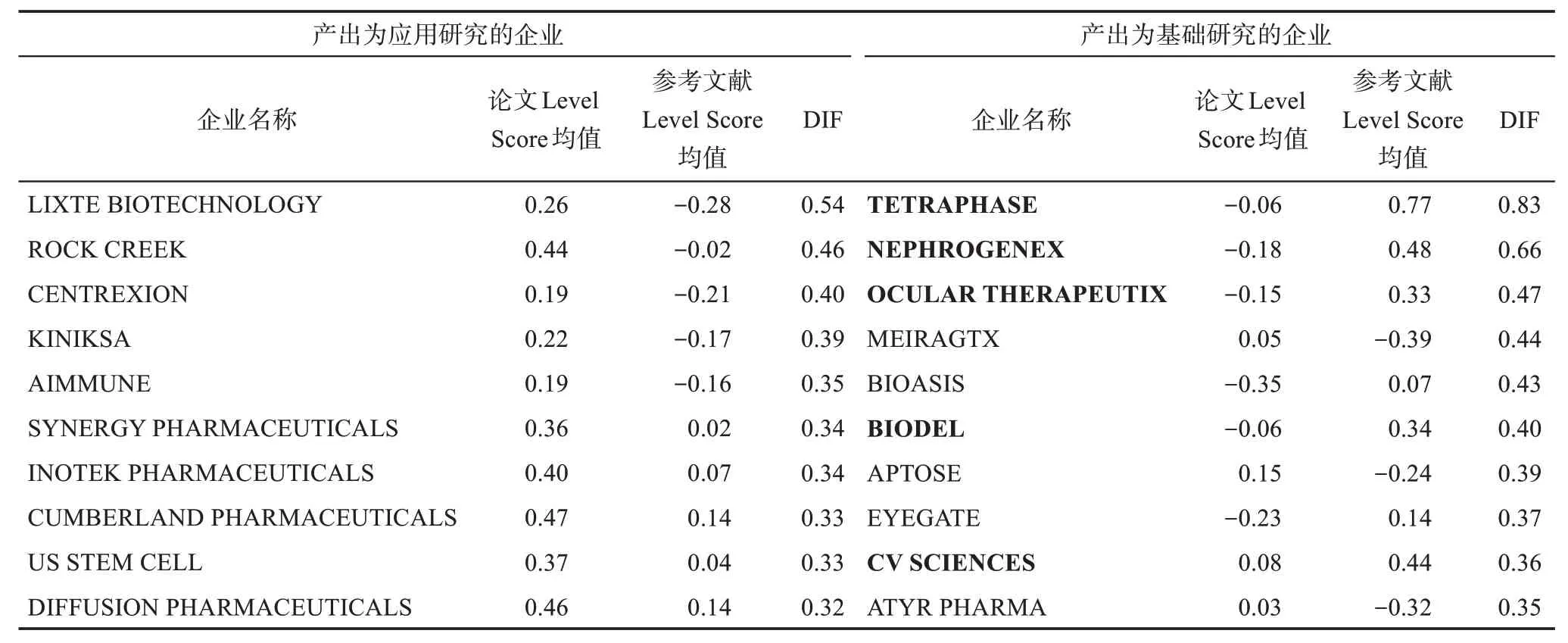

本文定义Difference(DIF)值为论文的Level Score与参考文献的平均Level Score的差值的绝对值,从而将跨性质投入产出的特殊案例筛选出来。表6展示了DIF值最大的一些论文。可以发现,当投入为基础研究时,跨性质投入产出对应的DIF值稍高一些(0.64>0.59)。这说明,基础型的研究投入,有能力产生更加应用型的研究产出;反之,则相对困难。

表6 基础研究/应用研究论文中DIF值最大的前10篇论文

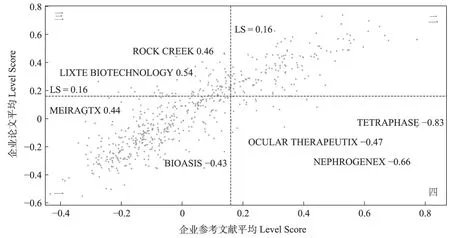

3.4.2 企业层面的投入产出关系

企业层面的投入产出关系同样能够反映其科研布局和总体情况,呈现基础研究对生物医药产业发展起到的重要作用。生物医药企业层面的Level Score及其参考文献Level Score均值的分布如图6所示。

图6 企业层面的论文(产出)与其参考文献(投入)Level Score (LS)均值分布

按照科研产出和投入的性质,可以将生物医药企业也分为四类:①科研投入和产出均属基础研究;②科研投入和产出均属应用研究;③科研投入为基础研究,但科研产出为应用研究;④科研投入为应用研究,但科研产出为基础研究。与论文层面的依赖关系相似,第一、二类企业数量较多,第三、四类的企业数量较少,且第一类多于第二类,第三类多于第四类。在企业层面,相同性质的研究投入和产出之间依赖更加明显,而不同性质的研究投入和产出之间更加难以相互转化。基础研究为绝大多数企业的科研产出提供了重要的知识投入,如表7所示,基础性和应用性极高的10家企业无一例外都是以相同性质的知识为投入。只有少数企业沿着跨性质科研投入产出的“不寻常”路径,尤其是“应用投入→基础产出”的企业非常少。因此,本文认为,在企业层面,基础研究的投入也更有利于生物医药企业研发水平的全方位提高和应用成果的产出。

表7 发表论文Level Score最高和最低的10家企业

我们也计算出企业层面的DIF值。如表8所示,在DIF值最高的企业群体中,应用研究产出型企业(左侧)全部通过基础研究的投入得到其应用研究产出;而基础研究产出型企业(右侧),仅有5家(表8中粗体所示)能通过应用研究的投入得到基础研究产出。因此,企业层面的投入和产出依赖关系与论文层面相似,即企业基础研究投入占比越高,则基础研究产出占比越多、层次越深;企业应用研究投入占比越高,则应用研究产出占比越高。在投入产出跨性质的企业中,通过基础研究投入得到应用研究产出的企业数量更多,通过应用研究投入得到基础研究产出的企业数量则相当少。由此可见,基础研究的投入在生物医药企业中是必要且重要的,基础研究的投入不仅能使生物医药企业得到相应更深层次的基础研究产出,还有助于其在应用研究方面的发展。

表8 投入产出差异最大的前10家企业

4 结论与展望

跳出已有研究经常采用的“用论文估计基础研究,用专利估计应用研究”的粗略划分,本文深入明晰了科学论文并不都是基础研究,而是存在基础研究与应用研究之别。基于已有研究,本文进一步验证了Level Score指标在衡量基础研究与应用研究上的可行性,并将这一单篇论文的基础研究测度指标应用到企业层面,开展了大规模的实证研究。研究结果表明,这一指标在科技评估的理论研究和实践应用中具有进一步推广的潜力。

鉴于已有研究在测度基础研究时,通常采用间接和粗粒度指标,本文根据实际研究内容利用机器学习算法来量化科学论文究竟在多大程度上属于基础研究或者应用研究。在企业层面上,本文对生物医药行业的数百家企业产生的数万篇论文及其引用的数百万篇文献进行测度,描绘出这些企业从事基础研究的状况与规律,并给出一系列证据,证明基础研究在生物医药企业的科学产出中做出了重要贡献。

本文发现,一方面,在“研究密集导向”的生物医药行业,企业产生的科学论文存在明显的“基础研究-应用研究”二元分布,即在基础端与应用端均有相当数量的研究产出。同时,研究的基础性沿着“MEDLINE全体论文→企业论文→企业参考文献”递增,揭示出基础研究对生物医药企业研发工作的分层支撑作用机制。另一方面,企业会采取不同的研发策略,企业整体也呈现面向基础或应用研究的二元分布,不过该分布更偏向基础研究端,这是因为大部分企业的科学产出中基础研究占比在60%~80%,以应用研究为主导的企业数量较少。企业采取的研发策略可能与企业规模存在一定关系:中小企业更有可能采取激进的研究策略,聚焦于从事极端基础或者极端应用型的研究;大企业则显得更加居中保守,其研究产出整体上介于基础和应用研究之间,这主要是因为大企业研究布局的多元化。在生物医药行业,从事应用性的临床研究往往比基础研究成本更高,因此,小企业的首选一般是基础研究。应用研究需要更多投入和资金的支持,通常只有具备一定实力和规模的企业才有能力从事。

基础研究的贡献还体现在企业对其的依赖以及研究投入产出关系上。一方面,在生物医药企业参考的前人研究中,基础研究的数量和比例都远超应用研究,并且有相当数量的企业,在发表的论文中只引用了基础研究而没有应用研究。另一方面,基础研究的投入不仅可以产出基础研究的成果,也可以产出应用研究的成果;反过来,应用研究的投入只能产生应用研究的成果,难以产生基础研究的成果。本文发现,科学知识的投入产出关系更可能发生在相同性质的研究之间,但是基础研究的投入受到这一限制的影响较小。对生物医药企业来说,基础研究是必要且重要的,这是因为基础研究不仅能够刺激向应用研究的发展和转化,而且能够促进新一轮更深层次基础研究的产出,从而进一步带动向应用研究的转化,催动基础与应用研究双轮的加速转动。

本文实施了一种量化基础研究程度的新方法,并首次在企业层面应用这一指标,对全球生物医药行业的数百家企业进行大规模测度和深入分析。未来研究可以进一步量化测度基础研究对企业经济绩效的具体贡献度,也可以在其他研发密集型的领域验证本文的研究结果的普适性。