具身·意象·图式

——解码宋元山水画中村居空间的叙事性

■王 迪,严湘琦,黄泽斌

(1.中南大学中国村落文化研究中心,湖南长沙 410083;2.长江大学城市建设学院,湖北荆州 434023;3.湖南大学建筑与规划学院,湖南长沙 410082;4.湖南省交通勘察设计研究院工程美学研究中心,湖南长沙 410008)

中国山水画中的村居意象是一种心向往之、理想化了的栖居之境。上世纪九十年代,著名科学家钱学森先生针对中国城市发展迅猛、但主题迷失的问题,建议未来的城乡建设应多从传统山水诗画、古典园林中汲取营养,营造具有中国特色的山水居所,其看重的便是古代山水画中所蕴含的诗性智慧与精神境界[1]。吴良镛院士也曾论述中国山水画表现出了人对自然美的欣赏,从微观上看,不论是村落或宅院一角,似乎都完好镶嵌在大自然中,呈现出和谐深厚的人居环境认知[2]。学者李晓东亦通过对中国诗画的深入研究,认为中国式住居与传统山水画,均以时间顺序为叙事方法,将体验者从一个地方带到另一个地方,两者具有时空同构与观念的同源性[3]。由上可知,传统山水画实质为我们研究古代村居提供了回望的窗口与媒介。透视其中图景,其意旨并非为还原历史真实,而在于如何“观法”[4],即如何审视与领悟这一独特的“纸上筑居”摹写与实验,进而挖掘其中营造的深层观念与逻辑。正如王欣在《如画观法》中所述“画中山水,是胸中丘壑,是一种人化的自然,根植于地域文化的结构中,……‘如画的观法’,将帮助我们观到栖居的中枢,我们自己的诗意‘几何’”[5]。

■图1 五亩宅图

以往学术界有关传统山水画中村居空间的研究多集中于历史、文化及设计实践等相关领域,主要呈现以下三种研究倾向。其一,图像史料化。在古代村居历史遗存较为匮乏(尤其明清以前)的情况下,以山水画作为图像史料进行相关历史图景的辅助论证显得尤为必要且有价值[6]。此方向研究多集中于建筑史领域,倾向于以绘画中村居意象进行史学考证,刘敦桢、傅熹年便是其中的典型代表;其二,意象符号化。山水画中的村居意象呈现丰富的艺术形态,其为现实村居的设计实践提供了丰富的元素样本,学者王澍、王欣、董豫赣等便长期致力于山水画中意象情境的抽象转译与实践,为现实山水村居的营造进行着积极探索[7];其三,观念抽象化。此类研究多以人文视角解读画作旨趣,但论述较宏观抽象,针对村居空间本体层面的探讨着墨有限,如学者汉宝德在《物象与心境》中结合山水绘画,深刻探讨了道家思想与中国村居、园林的内在关联,见解颇为独到[8]。鉴于此,本文以宋元山水画为媒介,以绘画中村居空间为主体,意在突破以往辅助史料、静态符号及宏观抽象式的研究范式,尝试以一种空间体验的动态视角,解码山水画中村居空间的叙事性及背后蕴含的深层逻辑。其观照重点为空间本体语言的情节结构表达及意象图式的生成逻辑,相较以往研究则是一种直面空间本身,既直观又深入的研究范式。

1 “山水”与村居:一方“意象”的复合空间

中国山水画简称“山水”,兴起于魏晋,而繁盛于两宋,尔后渐趋稳定并发展至今,形成了独具东方特色的空间意识体系,即一种融合主观“意”与客观“象”的复合书写空间。与之类似,古代村居的营造亦经历了漫长的探索与演进过程,其建造者往往不止于实体“器”层面的功能满足,而更追求抽象“意”层面的内涵表达,即一种精神的庇护与寄托。因此,“山水”与村居在空间内涵的内在同构性,即主体“意”与客体“象”(器)的复合统一。

“山水”,图像文本中的一方自然“意象”。“意”不仅蕴含绘画者的主观意志、情感,同时指向神韵、情趣等力图追求与达到的创作效果和目的。“象”主要指可感知的艺术形象,不仅包括外在的物象,还包括主体的心象。“象”是作者通过心灵,进而把“物”情感化,超越现实物象,成为情感抒发的艺术符号[9]。“意”与“象”两者融合便形成了山水画中的“意象”。意象是山水绘画者游历自然山水后,心中山水印象与情感交织碰撞而产生的共鸣,即一种“游后感”式的心理空间与真实山水空间记忆的叠加。久而久之,这种山水记忆逐渐演变成山水创作的主要表现内容,成为中国传统山水画中意象空间的母体来源。南朝宋画家宗炳在《画山水序》中首次提出“畅神”一说,形成了传统山水画的基本空间观念和旨趣[10]。唐朝画家张躁针对绘画创作提出“外师造化,中得心源”的论述,强调山水创作来源外在自然的师法,但主体内心的构设与情思亦不可或缺,即绘画本质不应是单纯地再现与模仿,而应是蕴含情思、主客统一的心象表现[11]。从中可知,传统山水意象空间是超越客体的艺术形象,源于现实,又超越现实,处于真实和幻象之间,图景既隐秘又直观形象。

村居,一方居民生存活动、安身立命之所。“人”是其中的主体与核心,“居”是客体与外在条件,其在营建过程中处处体现审美文化与观念意涵。“五亩之宅,树之以桑”便生动体现了村居者的生活理想[12]。古代村居是由山水、宅院组成的建筑群,其重要特征之一是其中的院落空间。坐拥院落,便有了一方能容纳天地、与世隔绝的栖身之地,明代《三才图会》的插图“五亩宅图”(图1)便是这一理想的形象展示。同时这一栖居理想在古代诗词意象中也多有体现:“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”[13]便是陶渊明对一种田园牧歌式的纯美村居的描摹与咏志;“水绕陂田竹绕篱,榆钱落尽槿花稀”则是一种恬淡闲适村落人居的描绘与向往;“如鸟斯革,如翚斯飞”则是对宅屋形象的浪漫想象。此外,古代村居作为文化象征,还蕴含着深层次的礼制与堪舆思想,其营造与审美,并不停留在“器”用层面,而是更多关注“意”的表达,即将其视为一种“有意味”的形象。

古代“山水”中常常会有村居意象的出现,其或为画面主体,或为一隅点景,但均扮演着重要的空间角色。山水画中意境的营造离不开村居要素,而村居要素只有融入山水,才能焕发无尽的生命,呈现丰富的意象内涵。两者在空间构成上均是主体“意”与客体“象”的完美统一。

2 具身感知:一种意象空间的叙事体验

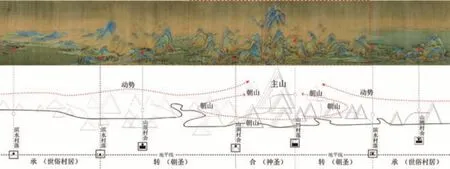

■图3《千里江山图》(局部)村居空间的叙事性图解

“具身(embodied)”一词起源于20世纪末的认知心理学领域,主张人对于任何事物的理解都是基于感知与经验,并在身体与外界的感觉互动中所塑造。科学、艺术、哲学都是身体经验的升华,这种意识进而被定为“具身的”或“涉身的”[14]。现象学家梅洛·庞蒂曾阐释具身哲学的思想内涵,认为身体是知觉的主体,同时身体嵌入世界之中,就像心脏嵌入身体之中,知觉、身体与世界是一个统一体[15]。认知心理学家皮亚杰也曾强调人类认知能力的出现来自感官运动,认知的发展是身体与环境相互作用的结果,在此基础上开创了发生认知论体系[16]。建筑理论家帕拉斯玛认为,生命经验的本质就是被触觉和周围非聚焦的视觉塑造的,建筑的永恒任务即为创造“具身的和生命存在的隐喻”[17]。此类观点均强调了一种“身心一元论”体验认知。

“身心一元”的具身观念在中国传统文化中也有丰富的体现,主要被阐释为体知万物、身心一体的思想内涵。古代《易经》中便有“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的论述,其中“太极”对应身心合一,“两仪”对应头顶和脚底,“四象”对应前后左右四个方位,“八卦”则是八个方位的卦象,体现出基于身体坐标而建构的对世界方位的认知图式[18]。同时古人特别重视对于身体之“气”的研究,认为“气”是调和“身”“心”的介质,使身心融会贯通,成为有机整体。荀子在《修身》中提出“治气养心,莫经由礼”,即礼在塑造身体的同时也提炼了心智,体现了儒家以礼克己,修身养气的身体观,道家中也有通过冥想、理气来放空身心,达到万物合一境界的论述。

在山水画中,具身感知主要体现为一种“意”“象”之间的内觉对话[19]。体现在整个创作过程中,即:作画前,画者“搜尽奇峰打草稿”,通过行动和感知系统,对现实山水之象进行体味、抽象、提取等一系列转译过程(融入意),形成“符号”山水之象;作画时,画者对前期脑海中的符号之象,进行“胸中逸气”式的书写与重构、并再现于咫尺画布之中,形成画卷之象;画成后,观者(画着、观众)“卧以游之”,以一种“移觉”通感的方式,进行身临其境式的体悟,形成卧游之象(图2)。某种意义上讲,山水画卷中“意象”的形成,是画者不断“格”现实之象,而求主观之意的具身性活动。此外,在古代画论中,也有类似论述,如:南朝宋宗炳讲求作画应“澄怀味象”,须有“象外之意”;唐时张躁提出创作要“外师造化,中得心源”;清代石涛亦表达出“山川使予代山川而言也,……山川与予神遇而迹化也”[20]。类似论述均表达出一种主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊源而深的灵境。

3 意象情节:宋元山水画中村居空间的叙事性表征

空间意、象之间的互动往往体现出一定的情节性[21]。山水画本是视觉的欣赏形式,其可以引发观者对身体行走、观望、游玩和居住的想象,即一种“可行、可望、可游、可居”的动态情节。体现在村居空间中,即“起、承、转、合”的序列感,两者空间组织具有一定同构性,正如梁思成先生所述:“中国的任何一处建筑都像一幅手卷画,必须一段段地逐渐展开看过去,……走进一座中国房屋,也只能从一个庭院走进另一个庭院,必须全部走完,才能全部看完”[22]。鉴于此,本文选取宋元时期的典型山水画作,对其中的村居空间情节进行图解分析,以便解码其中蕴含的丰富叙事性。

3.1 江山胜景·全域

北宋王希孟的长卷山水《千里江山图》描绘的是江南地域的村居全景意象[23]。画面千山万壑,起伏绵延,江河烟波浩渺,气象万千。村居空间主要表现为:山间野渡渔村、水榭楼台、瓦房茅舍等,各依地势、点缀成趣。随着画卷徐徐展开,千里江山映入脑海,视线随山峰势态变化而游走其间,知觉也随之跌宕起伏。

画卷中的村居空间从右到左大致可以分为四段。首段为“起”,为高低纵横的山川,其间平坦或临水处,隐含竹篱围合的农家院落,院内房屋多“一字型”,茅草、瓦面两坡顶,临水侧多架空处理,构架明晰。院落之间,往往通过小桥连接,随着视线的游走,空间呈现起伏、开合、收放之感。视线移至最西端陆地尽头,便是广阔的江水。此处设有一亭,作为村落群体空间的收尾;隔江相望,为“承”段的村落区域,此段山势更为挺拔,地貌更加多样,部分村落群体建于山腰或跨于溪流之上,局部出现多层楼阁,此外,衔接两岸带十字亭长桥既提供交通便利,又成为景观焦点,此段空间体验较为丰富;乘船过江,即为整卷的高潮段“转”的部分(图3)。此处人居空间层次极其丰富,群山簇拥主峰,整体营造一种朝向最高峰的动势,即风水堪舆中的朝山、案山拱立主山的意象态势。此段水面窄化,居舍或点缀水边,或藏于山间,形制较为丰富,“L型”“工字型”单体较多,连廊串通,随机组合,整体人居环境节奏紧凑,有身临壮丽山河、层峦叠嶂之感;画卷结尾“合”段,山势渐缓,平静湖水再次涌入前景,湖上有捕鱼的船只,山包和山间依旧分布着村落民宅,最后一座拔地而起的山峰作为画卷村居空间的结尾,给人以戛然而止,意犹未尽之感,进而留下空间,延续观者心中的千里江山。总览画卷村居之景,即描绘了一幅江南水乡的全域空间意象图,整体风格较为写实,意在表现村落群体空间与自然环境的和谐交融,以及起承转合、桃花源式的空间体验感。

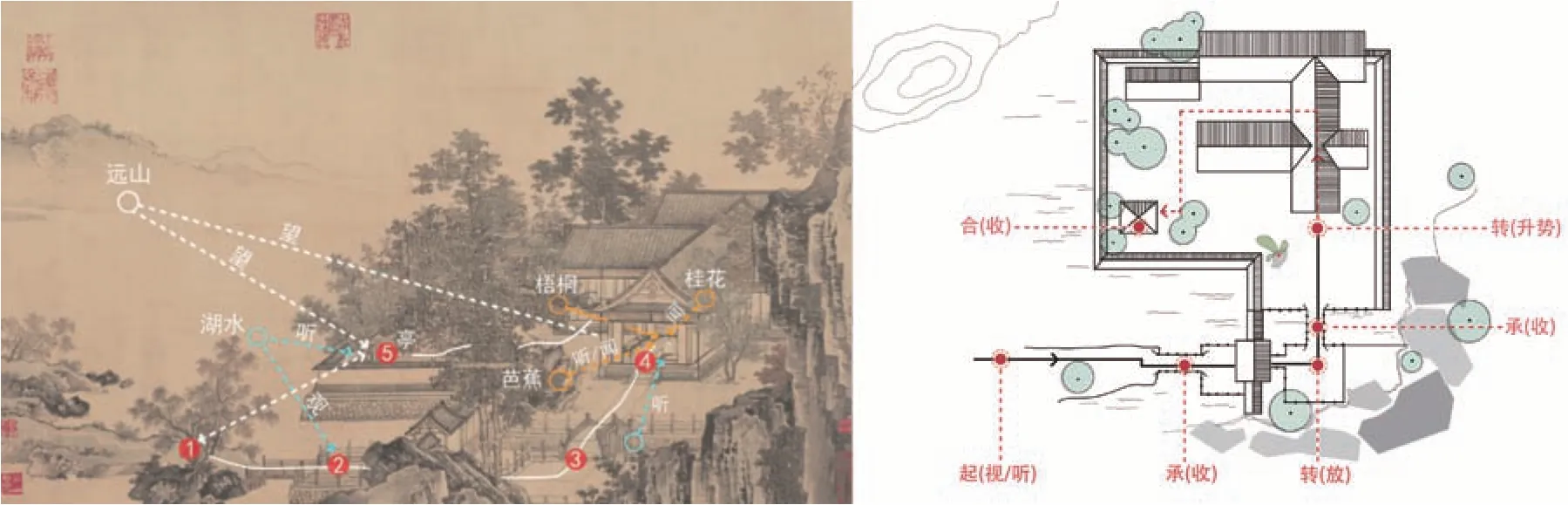

■图5《四景山水图·秋景》村居空间叙事性图解

3.2 深山舍寺·片景

相比《千里江山图》长卷全域式的山水图景,北宋李成的《晴峦萧寺图》更像是从全景中截取的一片。整幅画卷以纵向直幅的形式描绘北方寒冬季节日间山谷之景。画面中展现的村居空间大致可分为近、中、远三段。最远端为巨碑式的山峰(第三重山),重叠而生,作为整个山水空间的屏障;中景为萧寺楼阁坐落的主山,周围被群山环抱(二重山),且有枯树密林生于其上,瀑布飞泉跃于其间;近景则为临水的村居客舍空间,被“C型”山体环绕(主山、水口山),缺口开向湖面一侧,湖上有木板小桥连接两岸,商旅行人正赶路而来。整体展现出“气象萧疏,烟林清旷”的空间氛围。

画作中村居空间的主体分别为:萧寺、客舍、板桥。萧寺为中心景观位于主山之巅;客舍围合于山脚水畔,与之遥望相应;整体地块被群山密林与湖水环绕,并通过唯一出口——板桥与外界连通。整体布局,步移景异,体验丰富,仿似“桃花源”式的人间仙境。以“卧游”的方式体验,其空间节奏脉络为:旅客处(起)—桥(承、收)—水口山(障、转)—客舍(放)—二重山(障、转)—石阶(承、引)—寺门、廊、院(转、引)—寺塔(合、通感)。空间具身感知为:起点旅客处(对岸可望不可及),视觉上,远塔、近舍及水榭中人的视觉牵引,听觉上主要为溪流声;客舍前(且听人语,且观瀑布),吆喝声、谈话声、水流声萦绕耳旁,山涧瀑布,枯树叶落尽收眼底;石阶前(曲阶林中隐,古刹抬头现),上山的石阶弯曲消隐在密林深处,抬头萧寺的塔顶时隐时现,寒风中枯枝落叶沙沙作响;寺门前(古寺咫尺触,飞流犹耳旁),寺塔廊院尽在咫尺,伸手可触,飞流直下的冲击声震耳欲聋;塔阁顶(万象尽收,一览众山小),登高独立,俯瞰万物,情绪顶点,天、地、人三者合一的通感连觉。此外,画中塔阁、水榭与村舍,“飞檐挑角”“ 桷外露”,形象生动,令人浮想翩翩(图4)。

3.3 曲径幽园·一隅

山色空蒙,湖水浩然。临湖精美、雅致的庭园露出一隅,并由两座平桥构成的曲径与外界堤岸相连。园中主体建筑规则严整、结构清晰,由类似“工字型”的形制,中间出厦形成入口廊屋,右侧局部被前景山石所遮挡。中间廊屋下一高士正独坐榻上,远眺屋外红树青山。屋面结构为单檐歇山顶,屋脊未有装饰鸱尾、吻兽;屋身围合部分为格子窗,部分卸下,留下横披遮挡住承重的斗拱。左侧较矮伸向湖面的为辅助用房,一侍童煮茶其间。不远处,临近院落还设一亭,临湖观景,隐荫在周围梧桐、枫树及桂花树丛中,一派闲情逸趣。

纵观整个庭园布局,空间衔接、转换自由,总体营造了曲径通幽、步移景异的一隅小景体验[24]。起始,受园内山石、湖亭、流水等景观的吸引,经小桥衔接,由自然山水空间过渡到宅园空间。而后,依次经过入口宅门(承)—前院(转)—小桥(承、收)—院屋(升、转)—湖亭(合、收)的空间序列,达到了空间的灵活收放和起伏的节奏感。在此过程中,前院的山石起到了入口障景和视线转换的作用,屋旁种植的梧桐、桂花、红枫、芭蕉等均为空间的漫步游观增加了视觉、嗅觉、听觉性的体验,也暗示了空间的时间性,例如:金黄的梧桐叶、暗红的枫树叶、飘香的桂花均预示庭院秋天的景观特性。园外,一水相隔的远山,成了屋中主人及画面空间的消隐处,构成一定的遐想空间。此外,空间的布局也十分注重人居空间的对景、借景,前院—茶室—后屋—茶亭,空间相互对望,增加内觉互动感。整个园区空间通过桥、廊、台、水系等元素曲折勾连,层层递进,形成“山重水复已无路,柳暗花明又一村”的具身氛围与意象(图5)。

3.4 水岸空亭·旷点

一湖,两岸,空亭……,为元代画家倪瓒心中的理想山水村居图式,《秋亭嘉树图》为其中的典型代表。画中空间被分为三部分:近景为一座空亭与数株落木;中景为大片辽阔平静的湖水;远景为平缓缥缈的沙渚岫影。画中不见禽鸟,不见泛舟,亦不见人迹。静谧、空旷、萧瑟、荒寒的景致,似乎蕴含着一种“大音希声,大象无形”的意蕴。

表1 宋元山水画中典型村居意象的空间叙事总结

画中近岸为一处茅草覆盖的空亭,即为画者心中的向往居所。其具象物理空间已被简化到极致,仿佛只容得下双膝,而精神空间则仿似聚千里江山,无垠风景于其中。“惟有此亭无一物,坐观万景得天全”,便是这一意象的典型写照。空亭四周环绕的落木,也被赋予抽象的精神品质,好似同道密友相伴左右,此时其具象的形态观感已然被超脱,达到一种永恒的意象境界。近岸不远处便是大片湖水,无丝毫波澜,隔湖相望便是湿地远山,一水之隔,可望而不可及。

纵览画卷,整个村居空间被抽象为旷野“一点”。其场景表现似乎不再关注具象的感官体验,而是追求表达一种精神意象的理想图式:湖的彼岸,是遥远的真实世界,飘渺的方外之所,湖的此岸,是暂居的尘世,在此岸遥望彼岸,便是情感与精神的投射与寄托,此时山水画中的村居,更多是一种抽象到极致的理想场景,即“此岸(空亭)—湖水—彼岸”的交流对话,而不是追求宋时全域、片景或一角式的村居意象细致刻画。此时空亭“一点”,看似空无一物,却又包罗万象,仿似“芥子纳须弥”,具身体验已被融入水天一色的无边旷野之中(图6)。

4 图式意蕴:宋元山水画中村居空间叙事的主体观照

全域、片景、一隅、旷点不仅是某一具体画作村居空间的表现形式,其更是某一村居类型的空间认知图式,即某种认知观念、时代精神的经验程式化表达。具体可从空间叙事性生成的三方主体——居者、画者、观者的多维视角进行剖析:

4.1 居者:认知规束

传统山水画中部分以写实为主的绘画能较真实反映所处时期的人居现实环境。如《千里江山图》中描绘的江南地区山水村居图景,其建筑风格、形制刻画十分细致、生动。空间类型主要有:单条状,曲尺形,“丁”字形,“工”字形,三合院等,主要根据等级、规模的不同,从基本的双间或三间制单体通过串联、并联、对接、围合等方式进行组合,其形制几乎涵盖了宋代民居的所有类型。而这些类型的差别除了受居者自身营建经济条件的影响外,往往受到社会等级制度的影响。《宋史·舆服制》中规定:“六品以上宅舍,许作乌头门。凡庶民之家,不得施重栱、藻井及五色文彩为饰,不得四铺、飞檐。……士庶之家,凡屋宇,非邸店楼阁街市处,毋得四铺斗八”[25]。从中可见,古代人居的营造受到严格的等级规束,不同身份地位的居者对应不同形制等级的居室类型,均不得逾制。《千里江山图》中大多“一堂二内”的民宅,《四景山水图·秋景》中等级较高,装饰精美的宅园,二者相互比较,便可明显感知。此外,“负阴抱阳、背山面水、青龙白虎”等堪舆思想,也潜移默化地影响居所的选址与规划布局。前文山水画中的村居大多处于山环水绕、茂林阴翳的围合环境中,既有便利的生活保障,亦有良好的防御优势,在传统中国农耕社会,便是居者心目中的理想“风水宝地”。因此,山水画媒介中反映的古代村居图景,某种意义上讲,其直接受制于居住者个人认知,而间接、深层次地受整个社会文化氛围的潜在规束,由于人存在于社会,在与社会的不断交流对话中,其认知行为会不断自我调节而经验成熟。

4.2 画者:心象投射

如果说村居现实物象的构筑多与居者相关,那么画作空间图式的生成则更多为画者对现实物象的转译与实践,是一种心象融合的笔墨发挥。艺术家贡布里希曾有论述:“其实,世上只有艺术家而没有艺术。”我们所看到的一切绘画图像仅仅是画家所主宰的精神活动痕迹[26]。清初四僧石涛在《苦瓜和尚画语录》中提出:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。……山川与予神遇而迹化也,所以终归之于大涤也。”便是自然、心象与天地的辩证统一,最终上升到山水精神的高度[27]。体现在具体画作中,《晴峦萧寺图》表现的村居意象主要分为上、下两部分,上半部群峰环绕,一座萧寺立于中景山上,成为凝视的焦点,空间悠远、深邃;下半部主要表现浓郁生活气息的村居、客舍场景,热闹生动。一分为二的空间图式仿佛象征着“天上—人间”场景意象的并置叙事,“天上”似乎为画者某种内心深处的人生境界追求与理想寄托,可望而不可及,“人间”更似代表所处喧嚣的尘世村居生活,现实又几分无奈,两者间的距离便充满了无尽的憧憬与向往。《秋亭嘉树图》虽无一人,但整体表现出山水、空亭、人三者合一的意境。空亭,应非现实之景,形象十分简约,相比《晴峦萧寺图》中的建筑刻画,其更似一处符号化的栖居意象。画者半生漂泊,居无定所,但其精神超脱、淡泊与知足,亭虽简小,只能容膝,但空间的局促反而推动其更辽阔、深远的精神追求,即一种天籁寂静,与万物长存于山水天地间的隐逸心象,“屋角春风多杏花,小斋容膝度年华”便是其形象写照。

4.3 观者:意趣引导

山水画中意象图式的生成亦是画家与观众互动的结果。作画时,画者或受人之托,或将一些预设的观赏者先存于心,进而有所倾向或意指地进行空间意象的创作,此时的观者便间接参与了山水画意的生产,对意象图式的形成有一定的引导性;观画时,观者通过具身感知系统,采取移觉的方式积极体味画者的符号语言及创作意涵,同时通过题跋等方式共同参与作品意涵的诠释与形塑,进而对画者的创作产生某种促进与引导。如《千里江山图》长卷展现了气势恢宏、连绵无尽的江南水乡意象,某种意义上讲,它是一种体现宏大叙事的江山图式。由于此画的预设观者为当时的宋徽宗皇帝,故画者在创作中通过长轴鸟瞰的方式展现了宋氏江山之辽阔,黎民生活之丰美,一种现世与仙境结合的永恒灿烂。王希孟虽是画中意象的绘制者,但实质上却是观者徽宗心中帝国江山的代为呈现者。南宋刘松年的《四景山水图·秋景》采用“一角式”构图,一改之前北宋的全景式描写,视角由“高远”“深远”变为“平远”“阔远”,且人物活动明显增加,风俗情节明显,其深层动因为南宋虽偏安一隅,但随着社会经济的快速发展,作为宫廷画家的刘松年,针对当时观者群体对世俗生活文化的再现需求,便以山水庭园意象来展现文人士大夫的闲情逸致及对理想雅居生活的向往。两幅画作比较,由于观者审美需求的转变,画中人居空间的图式生成亦受到直接影响。

5 结语

中国山水画表现出山水造化与人对自然美的欣赏,从中可领会古人的文化心理与栖居追求。其中图景无论是村居群落、庭园一隅,抑或水村一亭,似乎都和谐镶嵌在大自然中,融四时之造化,鱼跃于渊,鸟翔于空,有声有色,供人行、望、居、游,具身感受时空变幻。美学家宗白华先生曾论述,中国画的空间意识不同于西方几何式的空间,它是一种俯仰自得、节奏化与音乐化的“时空合一体”[28]。这一节奏情节便体现为山水画中村居空间的某种叙事性表征,且因不同的时空语境及认知主体,凝聚为不同的图式意象[29-30]。本文选取宋元时期典型的山水画作,对其村居空间形态、构成要素及空间情节进行具身性的图解分析,并将其归纳为“江山胜景·全域”“深山舍寺·片景”“曲径幽园·一隅”“水岸空亭·旷点”不同意象图式,进而从三方主体——居者、画者、观者的视角,对图式生成的深层动因与观念意蕴进行挖掘,以期转移摹写、创造性转译于当下现实“中国式村居”的空间营建之中[31-32]。