揿针疗法联合核心稳定性训练对脑瘫儿童粗大运动功能、平衡功能及日常生活活动能力的影响

陈海,杨斌,孟文彬,曹良东,夏冰,马丹丹

郑州大学第三附属医院康复医学科,河南 郑州 450052

脑瘫是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限综合征,多存在粗大运动功能、平衡功能和日常生活活动能力的问题[1]。临床常采用运动疗法、作业疗法和物理因子治疗等康复治疗,但整体效果不佳。中医对脑瘫治疗具有独特优势,推拿、针灸等疗效也得到循证医学的证据支持[2]。揿针按压疗法有疼痛刺激性小、儿童配合度高和操作方便等优点[3],齐腾澈等[4]发现揿针按压疗法能够改善儿童核心肌群稳定性,提高儿童平衡及运动能力。核心稳定性训练可提高脑瘫儿童躯干核心肌群的稳定性,促使儿童获得姿势维持和运动控制的体验感[5]。本研究采用前瞻性研究方法,以世界卫生组织制定的《国际功能、残疾和健康分类》(ICF)为指南,观察揿针按压疗法联合核心稳定性训练对于脑瘫儿童粗大运动功能、平衡功能、日常生活活动能力的影响,报道如下。

1 临床资料

1.1 纳入标准符合《中国脑性瘫痪康复指南(2022)》[1]中关于脑瘫诊断标准;年龄2~6 岁;粗大运动功能分级系统(GMFCS)为Ⅱ~Ⅴ级;生命体征平稳;监护人对研究方法知晓并签署知情同意书。

1.2 排除标准有遗传代谢或神经变性等进行性疾病所致的中枢性运动功能障碍;合并严重智力障碍、听力障碍、视力障碍;合并恶性肿瘤、先天性心脏病、癫痫频发、重度营养不良等疾病;正在接受其他治疗或训练耐受性差。

1.3 剔除标准未按时完成治疗或评定;临床资料不全。

1.4 一般资料选取2021 年9 月—2022 年10 月在郑州大学第三附属医院康复医学科收治的79 例脑瘫儿童为研究对象,按随机数字表法分为对照组40 例及观察组39 例。其中6 例患儿因严重呼吸道感染、癫痫发作等原因脱落,最终共纳入73 例,对照组36 例、观察组37 例。对照组男21 例,女15 例;平均年龄(3.26±1.21)岁;痉挛型22 例,不随意运动型6 例,共济失调型5 例,混合型3 例。观察组男23 例,女14 例;平均年龄(3.44±1.36)岁;痉挛型25 例,不随意运动型5 例,共济失调型3 例,混合型4 例。2 组基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过郑州大学第三附属医院伦理学委员会审批[(伦)审编号2023-134-01]。

2 治疗方法

2.1 对照组给予常规康复训练,由康复医学科医师根据儿童脑瘫类型和分级等病情制定个体化的康复处方,包括运动疗法、作业疗法、物理因子治疗等综合治疗,运动治疗后均进行核心稳定性训练。每项治疗每天1 次,每周6 次后休息1 d,4 周为1 个疗程,连续治疗4 个疗程。具体方法如下:①运动疗法。强调以主动运动训练为主,关节点调节、反射性抑制屈曲和伸展等训练为辅,强化抬头、翻身、坐立、爬行、跪立、站立、行走等功能提高,针对核心肌群选择仰卧位拉起、仰卧位桥式、俯卧和侧卧位抬头、坐位抬腿、原地踏步、弯腰拾物等训练,每次30 min。②作业疗法。包括肩肘关节伸展性训练(套圈、推拉磨砂板等)、双手精细动作(敲鼓、绘画、折纸等)、日常生活能力等方面的训练(进食、排泄、睡眠、更衣等),每次30 min。③物理因子治疗。根据脑瘫儿童运动障碍和异常姿势,针对性给予石蜡治疗、经颅磁刺激治疗、电子生物反馈疗法等治疗,每次30 min。④核心稳定性训练。包括悬吊治疗(加强躯干核心肌群的训练,原则以闭链运动为主,辅以开链运动,提高关节稳定性;以渐进抗阻训练提高主动肌、固定肌、协同肌的力量)、Bobath 球(以腰部的前屈、后伸和侧弯为训练重点)、平衡板(以坐位、站立位、跪位、爬行位重心转移为重点),每次10 min。

2.2 观察组在对照组基础上给予揿针按压疗法。取穴包括足三里、命门、关元、委中、腰阳关、大椎、气海、夹脊穴(双侧)、肾俞(双侧)。使用创新型皮内针(清铃揿针)[日本清铃株式会社,批准文号:国食药监械(进)字2012 第2272550 号(更),规格:0.20 mm×0.90 mm]。操作方法:用镊子夹持揿针胶布,针尖对准穴位后垂直揿入皮内,按压深度10 mm。再从上轻柔按压胶布,无刺痛即可,留针24 h。留针期间按压揿针处4 次,每次每穴按压1 min,按压频率80~100 次/min,按压力度适中,2 次按压间隔至少2 h,每日更换揿针1 次。每周6 次后休息1 d,4 周为1 个疗程,连续治疗4 个疗程。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标由取得资质的医师于治疗前及治疗后4 周、8 周、12 周、16 周对2 组采用粗大运动功能量表(GMFM-88)、Berg 平衡量表(BBS)和脑瘫儿童日常生活活动能力(ADL)评定量表进行评估,医师对分组情况及治疗方案不知情。评估环境安静、独立、采光条件较好,室温控制于20~30 ℃。①GMFM-88。评价儿童粗大运动量功能,包括5 个功能分区(共88 项)。A 区:卧位和翻身功能区(17 项);B 区:坐位功能区(20 项);C 区:爬和跪功能区(14 项);D 区:站立功能区(13 项);E 区:走、跑和跳功能区(24 项)。每项评分为4 级,评分标准按照各项完成动作程度。0 分:完全不能完成(做);1 分:仅开始能做(即完成动作<10%);2 分:部分完成(10%<完成<100%);3 分:能顺利圆满完成(即100%完成)。评分越高表示粗大运动能力越强。②BBS。评价儿童平衡功能,包括站起、坐下、无支持的站等(共14 项),每项评分为5 级,即0、1、2、3、4,最高4 分,最低0 分。总分56 分,评分越高表示平衡功能越好。③脑瘫儿童ADL 量表。评价儿童日常生活活动能力,包括个人卫生动作、进食动作、更衣动作等9 个部分(共50 项)。每项评分为5 级。2 分:能独立完成;1.5 分:能独立完成但时间较长;1 分:需他人辅助完成;0.5 分:即使辅助也很困难;0 分:不能完成。总分100 分,得分越高表示儿童日常生活活动能力越好。

3.2 统计学方法应用SPSS22.0 统计学软件处理数据。计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验。满足正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,其组间比较采用t检验。治疗前及治疗过程中各时间点的比较采用两因素重复测量资料的方差分析,因不满足球形检验且校正系数Epsilon 中Greenhouse-Geisser<0.7,故选择Greenhouse-Geisser检验。2 组各时间点组内的两两比较采用LSD 检验。各时间点的组间差异比较采用两独立样本t检验,并进行Bonferroni 校正。检验水准α=0.05。

4 治疗结果

4.1 2 组治疗前及治疗过程中各时间点GMFM-88评分比较见表1。治疗前,2 组GMFM-88 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,GMFM-88评分随着治疗时间延长而提高,存在时间效应(P<0.05);观察组评分提高程度大于对照组,存在分组效应(P<0.05);分组因素与时间因素对评分存在交互作用(P<0.05)。在治疗第8 周、第12 周和第16 周,观察组GMFM-88 评分均高于对照组(P<0.05)。2 组治疗后各时间点GMFM-88 评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2 组治疗前及治疗过程中各时间点GMFM-88 评分比较(±s)分

表1 2 组治疗前及治疗过程中各时间点GMFM-88 评分比较(±s)分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与治疗4 周比较,P<0.05;③与治疗8 周比较,P<0.05;④与治疗12 周比较,P<0.05;⑤重复测量方差分析的F 值

组 别对照组观察组t/F 值P 值例数36 37治疗前55.08±13.42 56.73±14.86-0.49 0.63治疗4 周57.86±13.21①61.76±15.28①-1.15 0.26治疗8 周59.00±13.15①②67.73±16.79①②-2.44 0.02治疗12 周63.92±14.01①③72.22±17.64①③-2.19 0.03治疗16 周65.08±14.84①④78.35±16.79①④-3.53<0.01时间效应374.86⑤<0.01分组效应4.11⑤<0.05交互效应48.31⑤<0.01

4.2 2 组儿童治疗前及治疗过程中各时间点BBS 评分比较见表2。治疗前,2 组BBS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,BBS 评分随着治疗时间延长而提高,存在时间效应(P<0.05);观察组评分提高程度大于对照组,存在分组效应(P<0.05);分组因素与时间因素对评分存在交互作用(P<0.05)。在治疗第8 周、第12 周和第16 周,观察组BBS 评分均高于对照组(P<0.05)。2 组治疗后各时间点BBS 评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 2 组治疗前及治疗过程中各时间点BBS 评分比较(±s)分

表2 2 组治疗前及治疗过程中各时间点BBS 评分比较(±s)分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与治疗4 周比较,P<0.05;③与治疗8 周比较,P<0.05;④与治疗12 周比较,P<0.05;⑤重复测量方差分析的F 值

组 别对照组观察组t/F 值P 值例数36 37治疗前22.22±5.59 22.70±5.47-0.37 0.72治疗4 周23.08±5.66①24.89±5.55①-1.39 0.17治疗8 周24.03±5.58①②27.89±5.72①②-2.88 0.01治疗12 周26.17±5.81①③31.41±5.68①③-3.84<0.01治疗16 周27.19±6.21①④34.81±6.08①④-5.22<0.01时间效应768.27⑤<0.01分组效应8.05⑤<0.01交互效应124.91⑤<0.01

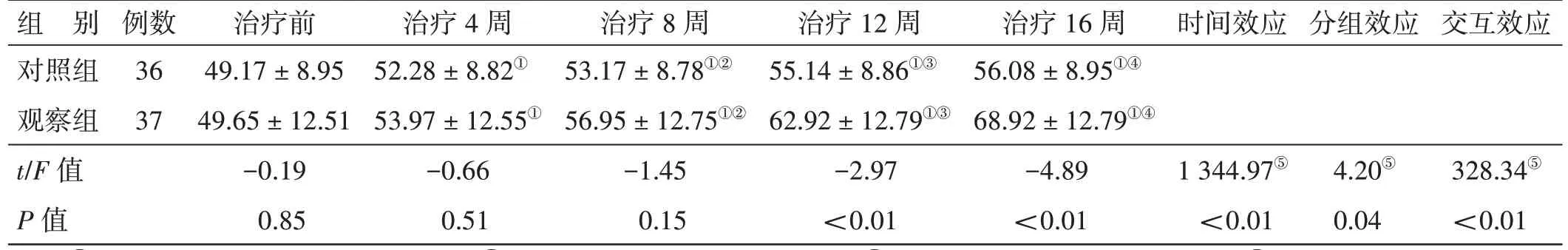

4.3 2 组治疗前及治疗过程中各时间点ADL 评分比较见表3。治疗前,2 组ADL 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,ADL 评分随着治疗时间延长而提高,存在时间效应(P<0.05);观察组评分提高程度大于对照组,存在分组效应(P<0.05);分组因素与时间因素对评分存在交互作用(P<0.05)。在治疗第12 周和第16 周,观察组ADL 评分均高于对照组(P<0.05)。2 组治疗后各时间点ADL 评分均较治疗前及治疗的前一时间点评分高,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 2 组治疗前及治疗过程中各时间点ADL 评分比较(±s)分

表3 2 组治疗前及治疗过程中各时间点ADL 评分比较(±s)分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与治疗4 周比较,P<0.05;③与治疗8 周比较,P<0.05;④与治疗12 周比较,P<0.05;⑤重复测量方差分析的F 值

组 别对照组观察组t/F 值P 值例数36 37治疗前49.17±8.95 49.65±12.51-0.19 0.85治疗4 周52.28±8.82①53.97±12.55①-0.66 0.51治疗8 周53.17±8.78①②56.95±12.75①②-1.45 0.15治疗12 周55.14±8.86①③62.92±12.79①③-2.97<0.01治疗16 周56.08±8.95①④68.92±12.79①④-4.89<0.01时间效应1 344.97⑤<0.01分组效应4.20⑤0.04交互效应328.34⑤<0.01

5 讨论

脑瘫儿童常存在姿势异常、肌力低下和躯干核心稳定性不佳等障碍,严重影响儿童的粗大运动功能、平衡功能及日常生活活动能力[6]。核心稳定性是脑瘫儿童维持姿势和发起运动的先决条件,通过核心稳定性训练能提高躯干核心肌群和四肢骨骼肌的肌力,改善动作协调性及姿势的稳定性[7]。本研究发现,随着治疗时间的延长,揿针按压疗法结合核心稳定性训练和常规康复治疗可有效提高脑瘫儿童粗大运动功能、平衡功能及日常生活活动能力,且疗效优于单纯核心稳定性训练结合常规康复治疗的方案。

中医学认为脑瘫的病机为先天禀赋不足,后天喂养失调,脾胃虚弱,气血生化乏源,导致筋肉失养、筋骨痿软,或筋肉失于约束、弛缓不收[8]。表现为五迟、五软和痿证。五迟即为先天禀赋不足、肾气亏虚,或者后天养护不当、五脏虚损所致,表现为立迟、行迟、发迟、齿迟、语迟。五软即为小儿先天之气未充,或者后天喂养不当,病后失调,脾胃虚损所致,表现为头、项、口、手、足、肌肉等无力。痿证即为先天发育不良或后天损伤导致脾胃虚弱、肝肾亏损、筋脉肌肉失养所致,主要表现为肢体无力、筋脉收缩、肌肉萎缩、不能运动[9]。揿针按压疗法属于穴位埋针的一种,具有刺激穴位、活血通经、调畅气机的功效,其刺激的疼痛性较小,可减轻儿童对于针刺治疗的恐惧,也不需儿童保持固定的留针姿势,操作方便。通过对核心肌群的揿针按压疗法,改善肌力、纠正异常姿势、强化核心肌群对躯干稳定性方面的控制[3]。同时,揿针按压疗法可持续性地刺激和按摩经络穴位,促进脑瘫儿童血液循环系统,改善儿童大脑皮层、皮层下中枢的兴奋与抑制,起到中枢神经系统反馈调控作用,提高儿童运动功能[8]。

本研究所取穴位包括督脉的大椎、命门、腰阳关,足阳明胃经的足三里,足太阳膀胱经的肾俞、委中和夹脊穴[8]。大椎穴位于第7 颈椎棘突下凹陷处,手足三阳的阳热之气由此汇入本穴并与督脉的阳气上行头颈。命门穴位于第2 腰椎棘突下凹陷处,有益肾壮阳、强腰镇痛、清热安神、调理冲任的作用。腰阳关位于第4 腰椎棘突下凹陷处,配肾俞、委中,可温经散寒,通经活络,补督脉阳气,通督健脑。督脉为阳脉之海,沿脊柱向上入络大脑,是联络大脑与肾中阴阳的通路,揿针按压督脉可激发周身经脉阳气,温煦四肢,通督益气,强筋健脑,促进脑瘫儿童中枢神经系统发育和运动功能的改善,同时增强脊柱力量,提高脊柱的稳定性。足三里穴是足阳明胃经的合穴,合治内腑,以治疗六腑病症为重,有调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正驱邪的功能。肾俞穴属足太阳膀胱经,位于第2 腰椎棘突下,后正中线旁开1.5 寸,肾脏的寒湿水气由此外输膀胱经,外散肾脏之热,肾俞穴配合命门穴,可调补肾气,温补元阳,益肾强腰,健脾益气,利水祛湿。委中穴是足太阳膀胱经合穴,膀胱经的湿热水气在此聚集,取委中可以振奋膀胱经气血,治疗腰背部疼痛强直。夹脊穴位于人体脊柱两侧,与背俞穴相邻,夹脊穴可激发督脉和足太阳膀胱经气血,行气活血,调节脏腑功能,理筋散结,强壮筋骨。夹脊穴位于人体脊神经所在的位置,分布着丰富的周围神经末梢,通过揿针按压刺激夹脊穴可促进中枢神经和周围神经系统的反馈通路,促进运动系统功能恢复[10]。

本研究基于ICF 框架下的康复理念,采用与传统运动疗法不同的训练模式,强调以运动控制和任务导向性训练(TOT)为主,以关节点调节、反射性抑制屈曲和伸展等训练为辅的运动疗法训练方式,在运动训练过程中重视核心稳定性的训练[11]。而以Bobath 疗法为主的传统运动疗法,其核心是抑制异常姿势和运动模式,诱发正常运动,但其对深层肌肉群所诱发的姿势控制和运动模式训练效果不佳,并且存在儿童配合度不良和参与主动性不佳等问题[12]。根据ICF 框架,国际上对于脑瘫儿童的干预措施发生较大变化,更加关注活动及现实生活中任务训练[13]。有研究表明,以运动控制和TOT 为主的运动疗法可有效提高脑瘫儿童运动水平,改善运动功能、平衡功能和ADL 能力。另外,通过对受损肢体高强度的主动运动功能训练,可引导脑瘫儿童产生自发主动运动,从而完成日常生活中的任务和目标。

综上,揿针疗法联合核心稳定性训练可进一步促进脑瘫儿童粗大运动功能提升,提高平衡功能及日常生活活动能力。但本研究存在样本量偏少、研究时间短、取穴偏颇等不足,后续研究将进一步完善。