学科视域下的中医学新探

赵丛苍,吕亚宁

(西北大学 文化遗产学院,陕西 西安 710127;西北大学 医学考古学研究中心,陕西 西安 710127)

一、引言

目前,学界关于中医学的关注正在逐渐加深。一方面,在继承与发展中华民族优秀传统文化的背景下,传承了几千年、拥有深厚文化底蕴的中医学文化也逐渐受到大众及学者的关注;另一方面,随着各学科研究的不断深入,内容的不断拓展,越来越精细化的、贴近日常社会生活的研究内容使人耳目一新,比如在考古学中,越来越多医药文物的被识别,使得更多了解古代人类日常生活及医药文化观念的诉求成为可能。然而,尽管学科交叉的发展促使中医学初步获得了不同领域和视角下的研究收获,但在深入研究的进程中也出现了一些问题。

首先,“中医”内涵的不明晰。在以往学界关于“中医”的研究中可以发现,“中医”不仅是一个为大家所熟知的称呼,也是一个被无数学者所沿用的名称,更是作为一门专门的学科类别专名使用许久,“中医学”内部的专业研究也实现了系统的自我循环。但倘若将其引入其他学科的研究中,似乎就只能借其“医”之名,解释表面上的“医”之事。对是否为“中医”的判断,也只是停留在“经验下的”或者“文献中的”认识。其他学科关于“中医学”的研究似乎陷入无法知其所以然、也无法跳出其字面含义的尴尬局面。

其次,在“中医”概念无法被灵活运用的情况下,或涉及一些文化以及族属等相关的问题时,也会陷入研究对象的立场难以站定的困难中。在以往的经验中,“中医”似乎就代表着“我们”的医药,但这个概念放到更大的范围中很显然是模糊不清的。比如“我们”,是否能够被理解为“汉人”还是“中国”或者是“使用某些医药技术和资源的人”,这一问题是难以回答的。而这一问题却偏偏是一门学科想要深入研究与精益所逃不开的话题。

还有,正是在这种研究对象的立场无法确定的情况下,各类学科关于中医药话题的研究就注定无法深入,也难以获得意义深刻的结果。问题往往在矛盾中产生,相互比较的两种现象或个体往往才能引出更多问题,启发更多的回答问题的思路。然两个对象的比较则需要建立在二者概念相一致,即在可比较的基础上才能展开。比如,“民族医学”是与“中医学”话题息息相关的另一类医学,理论上来看,二者的比较将对研究中华传统医药体系的形成和发展具有重要的作用。但是在未解释清楚“中医学”内涵的情况下,径直将“中医学”与“民族医学”直接比较则是不合适的,因为“民族医学”或许可以当做民族的、地域的概念,但是“中医学”却已经难以划分民族和地域了。这样概念不对称情况下开展的研究工作将会是困难的,是难以得出令人信服的结果的。

故而,关于学科交叉背景下“中医”的辨析以及“中医学”研究内容的思考是亟待开展且意义深远的工作。本文将从:找出“中医”概念难以适用于其他学科的原因;分析已有的“中医学”及“民族医学”的研究特征;辨析“中医”的概念以及回答完整的“中医学”研究应该是什么样这四个方面进行讨论。

二、不同学科视角下的“中医”

在学科交叉背景的当下,不同学科内都会或多或少地涉及中医药的讨论,却都只能是浅层的涉及,甚至面临因概念的模糊不清而无法深入研究的问题。然而换个角度看,以往中医学本身的研究仍在徐徐展开,而似乎并没有概念及内涵上的疑问。这也意味着不同学科视角下的“中医”可能有所差异。

(一)中医学内的“中医”研究

从中医学的概念来看,中医学是“专门研究人体生理功能、病理变化、疾病的诊断与治疗,以及养生与康复的知识体系”[1](P1)。故中医学的主要任务是理解和解释已有的中医知识及理论成果,故而很少会涉及对中医的成因、起源等内容的探究。近现代中医学的发展已经经历了一段时间的探索,其开端是在学科建设的历史背景下,与“西医”的碰撞而展开的。因此俞慎初先生才称医学史“是科技史的一个重要分支”[2](P1)。然而,中医自身的内容已历经千年的继承与丰富,且早已形成了自身的经验法则及理论体系,故中医学科自一开始就已经继承了丰富的中医学成果,并以使用现代方式理解和解释中医学原理,以及培养适应中国医药卫生事业现代化发展需要的,系统掌握中医学基本知识、基本理论和基本技能的人才为主要工作。而当下的中医学科发展也很好地践行了这一基本任务和目标。

基于解释及应用中医知识的目标,现代中医学科的研究方式也已形成了适用于理解和阐释的风格,且在西方医学知识及学科背景的影响下,中医学的部分研究方式也引入了西方医学的实验等科技手段,为验证中华传统医学内容的科学及有效性做出了积极探索。中国历史上各家名医的著作及药方,都成为后世学习与研究中医知识的绝佳材料。考古发现也为佐证中医历史之悠久增添了不容置疑的实物资料。

1963年内蒙古多伦头道洼遗址就发现了一枚新石器时代的砭石,证明中医学内容里极其重要的一门——“针灸学”内容,早在新石器时代就已经出现了[3]。在3000多年前的殷商甲骨文中,就已有关于医疗卫生及疾病的记载[4]。《周礼》中亦见有“食医”“疾医”“疡医”“兽医”等医科区分[5](P109-117)。《内经》作为中医学科最重要的医学典籍,是中医学研究绝对无法脱离的文献著作。东汉张仲景所作的《伤寒杂病论》记载了六经辨证的基本方法以及其他杂病的辨证施治方法,是后世临床医学研究的重要参考著作。再如历史上华佗、淳于意、皇甫谧等名医的事迹和著作皆可纳入研究。因为中医之医药与养生修仙相关的特性,西晋葛洪的《抱朴子》和《肘后备急方》等炼丹制药之说也不可不读。唐人苏敬的《新修本草》为世界上第一部药典,孙思邈的《千金要方》是大型综合性医书,这些药学及医书整合也为后世相关研究的展开提供了珍贵的素材。

而中医学的继承在自我革新的道路上,也派生出不同的学派门流。先秦时即有先后重视用针、用药和切脉的《黄帝针经》《神农本草》和《素女脉诀》三个派别。汉代,针灸和切脉合而为一家称为医经学派,重用药物和方剂者则发展为经方学派,这两类也成为后世中医学的两大主流。随着中医学派内部的不断派生和演化,中医学的内容不断丰富,实际上也推动了中医学内早期的学科体系的构建。这些内容都成为现代中医学研究的一部分。

因此,在中医学内容已经足够丰富的前提下,中医学科内似乎也就没必要深究这一概念在其他领域内的适用性如何,以及与民族医学对应下的匹配性如何了。这也就意味着其概念的模糊性是一个长期潜在的问题。目前来看,仍有很大一部分关于中医学的研究也都集中在对中医药药方、治疗理念的还原和验证,而在学科交叉背景下,真正对于“中医学”的学科探讨,使其研究内容能够被更大程度地为其他学科吸收利用,则仍待工作。

(二)考古学中的“中医”研究

考古学以研究考古遗存及遗物的文化属性为基本目标,其学科内部的研究主要存在“识别”“归类”“引用”三个步骤的工作。对于“中医”已有内容的应用也主要体现在第一方面。

“识别”主要指对考古遗存以及遗物的辨认。若要给考古工作一个起点,那一定是田野发掘工作,这一步骤虽然不直接涉入考古学正式研究的内容中,但考古资料的整理与考古报告的生成却是后续考古学研究展开所依赖的重要内容。发现与发掘考古遗迹的过程同时也已经是初步辨识考古文物功能与属性的第一步,且是极为重要的一步。正如考古学理论的研究与创建者始终对于考古地层以及考古文物的组合现象的强调[6](P50、P118),正是从时间和空间整体把握文物的定位。因为正是在原始的情境之中才能更好地推测考古文物原始的功能,而文物出土及清理后的部分失真以及判断者后续不可避免的主观认知都可能造成一定程度的判断失误。为后续学者了解和判断医药文物提供了重要参考资料的考古发现有:马王堆辛追夫人墓中发现的辛夷、桂、花椒、茅香、佩兰等药材[7],以及弥足珍贵的未腐之尸等遗存[8],为现代对历史上病理学研究的展开提供了直观物证;中山靖王刘胜墓中发现的“医工”盆,金、银制医针,以及灌药器等一套医药工具的发现,展示了西汉时期可能存在的一套医疗制度以及医用工具[9](P116-119);西安何家村窖藏发现的香料、药盒,以及药物剂量的铭文,则为古代的医药制作及药剂规格信息提供了参考[10]。

如此,通过文物组合的判断,辅以古代文献的参考,一副古代人群的医药应用面貌似乎已经徐徐展开。但考古学的工作不止于基本的文化面貌的呈现。“考古类型学”是中国传统考古学研究的重要版块,其优点在于,在摆脱一些历史内容需“考据”的、历史文献的真实性存疑的情况下,利用考古学自身的一手资料的绝对客观真实性的优点,将考古遗存和遗物分而归属,透过考古遗存来描述不同文化族群间的关系。在此背景下,考古学研究积累下了大量关于“归类”研究的成果。然而,一些基本的医药文物“识别”工作成果无法直接作为某一种“族群”的代表被应用到考古学研究中,因为表面医药现象的描述还无法使其结论能够被“引用”,成为一类“族群”文化属性判断的依据,这尤其体现在中医药与民族医药的区分上。

以考古发现的医针材料为例。目前在北方及南方都有形制较为特殊的针具的发现,通过对比,除了西北地区发现的针具有线残留证明其为缝纫用针外,其他地区发现的针柄或圆或方,一般无针孔而甚至成组出现的针具则很有可能为古代的医用针具。1978年11月,张厚墉在内蒙古达拉特旗树林召公社发现了一枚青铜针,针身长4.6厘米,刃宽0.15厘米,一端尖锐有锋,针身为四棱形,尾端有弧刃,很可能为早期的医针[11]。广西贵县罗泊湾一号汉墓发现三枚银针。出土时表面均氧化锈黑,形状保存完好。针柄均为绞索状,针身同是直径0.2厘米的圆锥体状,针尖锐利,三枚银针顶端均铸有一小圆孔,通长分别为8.6(M1136)、9.0(M1:138)、9.3(M1:137)厘米。蓝日勇认为罗泊湾所发现的银针与时代较晚的河北满城西汉刘胜墓的金银医针类似,推测其应为壮族先民医用针具的证据[12]。广西武鸣马头元龙坡M101中发现两件铁针,扁方柄、圆条尖锋、无针眼。叶浓新结合岭南地方疾患特点等因素推断其应为医用针[13]。

然而针具形状的差异却不能成为直接判断不同地区文化属性差异的依据,比如,南方少数民族地区发现“微针”,但“微针”却不能成为南方少数民族医针的代表,因为在汉代成书的《灵枢》中早已经介绍了包含“微针”的九针体系,这一著作一向被视为“中医”理论的集大成,但二地皆有“微针”的现象却也意味着“微针”也不能成为“中医”的代表。造成这种现象的原因,很大程度上就是在于“中医”内容的丰富,以及概念的模糊,中医无法直接与不同地区的民族医药进行比对,自然也就无法得出判断文化属性的医药依据。

尽管在考古学上文化属性的研究在一定程度上有部分可供参考的研究结论,医药文物的判断暂时难以为文化属性的区分提供关键的帮助。然而,为不同文化族群考古学医药现象的研究拟定一个可供对比的研究对象,促使考古学研究基于医药文物的辨识而进一步取得发展仍是有必要的。

(三)历史学中的“中医”研究

历史学研究往往从一个更大的视野出发,以过去发生的事件作为研究对象。但也正是因为历史学研究本身的内容范围较广泛的特点,医药也能够成为历史学研究讨论的内容。

历史学直接参与到其他学科内容的表现为学科史的整理。参与到“中医学”中体现为“中医史”的梳理。一般情况下,中医学史按时间以原始时期的医学,先秦的医学,秦汉及以后历史时期的医学,近代及现代的医学为主要分类方式,考察不同阶段的医药著作、制度、教育医药学家等内容[14]。在此基础上,不同学者在进行中医史的整理时,也会加入新的观察视角和内容。比如孔建民关注到医学分科的发展[15];范行准关注到中医史上的医案,以及历史背景对医学发展的影响,并进而对中医学内的“医经学”“药典学”“本草学”“传染病学”等专门医科的发展做了梳理[16];俞慎初先生还已经关注到了隋唐五代时期中外医药交流的现象并做了梳理[2]。历史学的研究能够最大程度上,以宏观的视角,复原一类研究对象的演变与发展,呈现其历史演进的基本逻辑。其基本工作主要有“归纳”“整理”和“分析”三个部分。比如李建民对中医内“艾灸”“脉法”“移病”“禁方”“埋胞”以及医疗中的风水应用等具体问题的整理与探讨[17]。对于中国传统医药理论成果以及现象的“归纳”是历史学本身的记录作用,也正是中华民族悠久的“记录”的习惯,才能够为后来的学者保留丰富的文献资料,为窥探与还原辉煌的历史风貌提供参考依据,这无疑是意义重大的。接着,历史研究者将以对历史资料的“整理”而使得历史信息专门化,以政治、经济、文化等类别区分历史学的内部研究,更好地以当今的视角理解中国古代的历史信息。然而,目前中医学的研究成果也甚至不足以在历史学的“整理”过程中发挥很好的作用了。

历史学的专门史研究中不乏对少数民族史的关注,而这一研究能够发展的前提是一个明确的少数民族研究对象的确立。比如“西夏史”[18]“满族史”[19]“彝族史”[20]等专门针对某一特定民族历史的研究。在这些专门史研究建立的基础上进一步开展“比较”研究,从而对某一类文化获得更清晰的认识,进一步“分析”而获得一类文化自身原始面貌的追述。而“中医”却与“蒙医”“彝医”“藏医”等概念不同,很难将其与一般意义上的民族医学的研究对象相比较研究。甚至而言,从内容来看,“中医”的丰富性甚至堪为其他少数民族医药之统筹。当然,这样空断而成的结论似乎难以说服,但若要将中医药与民族医药相联系,并使二者能够开展比较研究的工作,对“中医”进行合理解释,提出一个能够产生研究结果及意义的研究对象是必要的。

总的来看,中医学因为研究传统中医经典医方、文献的习惯,所以中医学内部形成了解释和验证古代传统医学理论内容的研究风格,自成体系而有序发展。然而,若要将中医学的知识引入考古学以及历史学中,都存在只能描述表面现象而无法更进一步开展文化属性的判断以及多对象的比较研究工作。而解决这一问题的关键正是在于为“中医”提出一个能作为研究对象以在多学科内开展持续研究的概念。

三、“中医学”里的“民族医学”研究

将目光放到“中医学”学科内的研究内容时可以发现,在讲述中华传统医学内容的时候,总会涉及部分民族医学的内容。幸而关注并重视到这一点的学者对部分民族医学的内容的整理,后来的学者才得以了解到中华传统医学内容之丰富。杨昌文尤其对西南民族医药进行了调查[21],田兴秀、关详祖对苗族医药作以梳理[22],李耕冬、贺延超对彝族医药的发展进行整理[23],戴铭对壮族医药知识经验的累积和理论认识的形成以及与中医药的交流有所关注[24],陆科闵对侗族医药的本土病名和治法做了整理[25],田华咏、潘永华等对土家族医药的基本医理及用药之法进行了阐述[26],卢得子等对朝鲜医学的整体观,四象理论及辨象法及不同病症的辨别进行了整理[27]。此外,学者也逐渐对其他民族医学的内容有所关注,并有所研究和总结。如那生桑对蒙药学概况进行阐述[28],丁玲辉等对藏医基础理论进行了总结[29],茶旭对傣族医药的历史渊源及理论基础进行了介绍[30],陈卫川等阐述了回族医药的理论核心及饮食文化特点等[31]。然若加以思考,则会发现,如果在以往“中医”概念的使用前提下,所能做的只有对民族医药材料的调查与整理,对于“民族医学”的研究也难以深入。

(一)“民族医学”与“中医学”的相通性

从字面上来看,“中医学”的研究似乎与“民族医学”属于两个门类,然而在实际研究中确可以发现,尤其在涉及中医源流以及影响类的问题时,难免会与民族医学的内容联系起来。

在学科交叉背景下的“中医学”,将会迈入更深的研究视野之内,尤其是人文社会科学中占据重要位置的考古学与历史学的加入,也会为“中医学”研究引入更具讨论性的话题。比如考古学所注重的历史源流与发展的问题,历史学所探讨的关于历史意义的讨论。实际观察现有“中医药”以及“民族医药”的研究内容后可以发现,这些问题的深入讨论,难免会使未经辨析的“中医药”与“民族医药”混为一谈。

一些现存的民族医药的医疗手段与方法体现出与中医的相似性。针灸是中医所使用的主要疗法,且内外病皆可治。而用针和用灸的疗法在民族医疗手段中也并不鲜见。比如壮族就使用陶片来刺血医病,民间也一直使用“陶针”进行医刺,且在新石器时代可能就已经发明并使用这样的医治手段了[32]。此外,壮医也会将火与针相结合,通过使用温针的方法来去除寒湿。壮医火针疗法是将针尖烧红后迅速刺入人体一定穴位或部位以治疗疾病的方法。通过温热的针刺来调节和畅通人体气血,具有祛瘀、温阳散寒、除湿止痛、泻火解毒、散结消肿等作用[33]。再如中药的汤药疗法是中医内另一大重要流派,主要通过搭配不同的植物、动物、矿物等药物为药方,以一方为一药,制成汤剂、散剂、丸剂等剂型在一定时间内服用而实现去除疾病、调理身体的效果。以张仲景的《伤寒杂病论》所归纳的经方为例,中药最主要的经方仍是植物类药物。而在植物类药物资源相当丰富的地区,也使用药草来治疗疾病。比如彝族医生几乎家家户户都了解一些基本的使用草药的方法,也懂得一些当地常见的疾病的治疗方式。故就此来看,不论用针还是用灸,或者是用药物的治疗方式都不是“中医”所独有的,而民族医药本身也有悠久的传承历史,且有不同于中医的使用方式。既然如此,若论及“中医”之源,与之内容相似的“民族医药”也应当参与到这一问题的讨论中来。

“中医药”与“民族医药”在一些医药理念中也体现出了相似之处。比如朝鲜医药中使用六经辨法对人体体质的判定。朝医学认为人体的先天因素决定了人体体质的不同。朝鲜四象医学把人分为太阳、少阳、太阴、少阴四象人,“过偏于阳者名曰太阳人,过偏于阴者名曰太阴人,少偏于阳者名曰少阳人,少偏于阴者名曰少阴人”。这四类人在生理机能和心理性格特征等方面都表现出明显的差异,而朝医在治疗之时也根据四象而分出不同药物。[34]中医则以“太阳、少阳、阳明、太阴、少阴、厥阴”为六经辨证的准则,可见二者在理论上存在着相似点。中药往往不拘于材质、种类,有着万物皆可为药的开放式特点,而傣药中也有相同的观念。公元3-6世纪,傣医学的理论成型阶段,“龚麻腊别”是这一时期最著名的医生,是傣族医学理论的主要编写者和传播者,被奉为傣族医祖。“龚麻腊别”认为“世间万物无一不是药”,这一理念始终根植于傣族人民的心中。[35]彝族医药中亦有对于“医时”的重视。彝族有与中医“子午流注”相似的治疗思想,认为人体不同部位对针刺的反应因日期不同而变化,有时甚至可能发生致命的危险,因此针刺时需注意避开“禁日”。这类“禁日”一般有两种推算方法:一种是按彝族流传习用的“十二兽法”,另一种是按每月三十日的阴阳历计算,常常两法并用。[23](P60)尽管从各自的整体的理论构建来看确实存在差异,但这其中的部分基础认识的相通之处,则为辨析“中医药”及“民族医药”理论内容的关系增加了更多可讨论的地方。

从文化影响的层面来看,“中医”的概念无法作为“影响者”或“被影响者”而直接使用。“‘中医’产生的影响”这个话题在国际视野中是一个合理且很具有讨论度的话题。在国际视野下,“影响”的发出者往往是一个国家或政权,而这个概念一定是清晰的。但倘若将这个话题放入中华民族五千年以来的历史内,放入到整个中国的版图中来,似乎显得别扭与不合理,这正是因为“中医”是一个以国家为主体的文化层面的概念。“中医”的概念更像是多种文化影响后产生的“结果”,当将文化综合体视为一个整体的讨论对象时,“中医”概念便是合适的,而若要讨论文化综合体内部各个文化之间的关系时,“中医”的概念显然就不适用了。因此,“汉医”的概念似乎更适合代替“中医”参与到各个民族医药的比较研究中。

正是由于“民族医学”与“中医学”的相通性这种联系的客观存在,故“民族医学”也是“中医学”研究开展必须涉及的话题。然以“中医”为研究主体的情况下,“民族医学”研究也受到了“中医学”解读模式的影响。

(二)“民族医学”的研究困境

目前学术界关于“民族医学”的研究基本按照“中医学”的研究模式加以分类和整理,基本分为医学理论、医疗方法两类,在医疗方法中又有专业性较强的药学研究。

医学理论研究中,民族医学及“中医学”中均有气血、脉法、辨证及治症等相关的理论内容;医疗方法里,二者均设计用针、石等工具治疗的方式;且“中医”及“民族医药”中的药物使用占据了重要地位,了解二者药物使用的异同确为很好的研究视角。故从研究门类上来看,“民族医药”的研究可将已有的“中医药”的研究方式视为参照,以获取更多“中医药”与“民族医药”相似之处的信息,这对于后续其他相关研究的展开来说不失为重要的准备工作。

然而,“民族医药”在研究过程中也会借鉴“中医药”的解读和描述方法。若不在研究中将“民族医药”视为一个独立的研究对象,就可能受限于“中医”及“中医药影响”的思维模式,而无法真正客观地表达一个民族自身医药文化的产生与发展背景和意义。这种局限性主要体现在“药物命名”“药物功效”以及“与宗教性是否分离”三个方面。

民族医药内容自身的发展具有多样性,相同药物可能存在许多不同的命名,需区分对待,而不能简单统一。不同民族群体往往分居于不同的地形区,适应于当地自然环境而发展出不同的文化风格。这种情况在地形复杂险峻的西南地区尤为普遍,以至于即使相距甚近的两个民族,也会有语言差异。正是基于这种情况,不同民族可能形成了不同的医药经验。再加上民族文化区文字的使用程度较低,医药内容的继承往往更趋向于言传身教的经验模式。对于生疏于当地文化的研究者来说,对其医药内容的认识还需增添一项了解其原始含义的工作。而了解不同民族对于药物的命名方式,也不失为加深对其医药文化建立与传播模式的认识的途径之一。比如傣药的命名往往参考了药物的功效、质地、生活特性、味道、价值、形态、气味、产地等因素[36]。侗族药物同样偏向于使药名更加具体,生动易懂,能够使对药物的形象更加具体生动,由此更适宜生成以言语方式传承的医药信息[37]。对其原始药名的保留能够同时保留该民族对药物的观察视角,是了解该民族居住环境及医药需求的参考材料。

民族医药内容中对具体药物使用的认识可能与中医有所差异。中医药学经典《神农本草经》将药物分为上、中、下三经。“上药一百二十种为君主养命以应天无毒多服久服不伤人欲轻身益气不老延年者本上经”[38](P12)“中药一百二十种为臣主养性以应人无毒有毒斟酌其宜欲遏病补羸者本中经”[38](P112)“下药一百二十五种为左使主治病以应地多毒不可久服欲除寒热邪气破积聚愈疾者本下经”[38](P181)。《神农本草经》中即以“养命”“养性”“治病”三个层次来划分,其主旨即以不同人对药物的需求作主体的分类标准,而在不同标准中又细分了药物的材质。如此可见,中医观念里以患者需求和患病深浅为首要参考,而后考虑具体药物的药性、功能及质地等因素。中药疗法主要以不同药物相互配合而构成的复合药方为主,在考察患者自身体质以及患病需求的前提下,综合考虑而增减药方内的部分药物。然而中药的认识在经验的基础上也会基于中医理论的推演,或以“五行”“阴阳”等理念推演不同药物可能具有的药性,并在这些推演的基础上不断加深对同一中药的药性认识,更新药方,促进中医药的创新与发展。民族医药文化里,基于对当地气候环境可能导致的疾病的认识,当地人群往往对某些地域性的疾病具有经验认识,往往以某些固定的药物作为医治该疾病的方法,并将这种经验传于后代。即中药需经“辨症”才可用药,与“中医”绑定,而部分民族医学“见症”即可凭经验而用药,是为二者的不同。即尽管在民族医药中这种经验传承的医药内容的可衍申性与创造性的程度较低,但正是这种与当地自然环境紧密相连的医药认识,才正是原始、客观,且具有地域代表性的。这一点在关注不同民族地方自身的文化特色时是值得考虑的。

民族文化中的原始宗教成分往往会造成对其“医药”内容识别的困惑。中医历经千年的发展,已经形成了基本不变的医药内容、医疗方式,官方设立专门的医药管理和教育部门,民间有专门的行医场所,甚至有专门的商人搭建起药物交流的桥梁。如此种种,都意味着中医、中药已经在大众中形成了广泛的认识,且对其具有固定的需求,中医药很早便已经脱离原始的“巫”的行列。也正因其体系完善,中医药的相关研究也才能在历朝历代不断开展。然而,不同文化背景下的民族医药却仍不乏原始的“巫医”状态,如果强行用中医药的解读模式,如何在“巫医”现象中辨识出真正的“医”的内容首先就成了一个问题。但若要真正认识一项民族医药的成型、发展过程,就不能简单以中医的“医”的认识带入“民族医药”中,而应承认其医药发展的“巫医”状态,以整体的文化背景讨论医药文化的形成。彝族史诗凉山《勒俄特衣》中记载彝族先祖“居木武午”派遣医生为天帝“恩体谷兹”治病,并用麝香来敷毒蛇所咬伤的,用尔吾来敷蜂子蜇伤的。在这一时期就已经出现“对症下药”的做法,而并非一开始就以“巫”为中心,相反,“巫”正是基于已有医药成果而出现的。至公元初期及以后,彝族的巫文化逐渐盛行,并以巫取代医药,流行“禁忌”内容,巫的信仰笼罩在日常生活行为中。毕摩和苏尼是彝族行巫的主要人员,彝族人通过多样的占卜方式来预卜疾病,占验吉凶生死。巫文化的认识使得“疾病”与“鬼神”相联系,故而“驱鬼神”的方法也就成为疾病治疗的方法之一。然而即使如此,彝族先民仍然没有抛弃使用医药进行治疗,实际上形成了巫医并行的医疗面貌。[23](P28-29、P72-80)

总的来看,目前民族医药的许多解释和解读方式很大程度上会受到传统中医药研究模式的影响。但民族医药有自身的发展与文化背景,其医药文化的认识也应当在自身文化形成的背景中予以考虑。这就希望在民族医药的研究过程中,能构成一个分立的医药概念,基于不同区域民族医药内容的认识,进而延伸至与其他民族医药、与中医药关系的研究。而中医药研究内容的拓展与民族医药的相关话题息息相关,构建二者的联系,则意味着中医药也必须有一个能与民族医药相对而比较的概念作为研究对象,这个概念应当能表达出“中医药”所缺少的信息,且适合与“民族医药”分立而讨论。

四、“中医”“民族医学”及“汉医”

通过上文的分析已经可以看出,若要使“中医学”的研究内容能够满足学科交叉背景下的研究需求,“中医”的概念显然有所不足。故结合“中医”概念的不足之处,以及联合“民族医学”研究的困境,进而可提出一个能中和此问题并暂代“中医”的概念。比较之下,“汉医”或可为此。

(一)“中医”概念的辨析

传统“中医学”的研究以中医学的基础内容为研究中心,涉及广泛的中医学理论、人物、方验等方面,是一种综合性的“内容”研究,关注对中医内容的认识、了解以及应用。尽管亦有关于“医学伦理”等问题的拓展关注,但这一方面的考虑实际上已经渐渐远离医学研究的核心了。整体来看,目前“中医学”所研究的“中医”是一个综合性的且旨意丰富的概念。

由于内涵的丰富,“中医”概念在研究过程中有着与问题很强的“联系”能力。中医内容的插入可出现在其他领域的相关话题研究中。比如历史中的灾疫现象,考古发现中的植物遗存,民族调查里的医疗行为,不同地区与国家之间的医药交流等话题。无论怎样的研究主体,似乎只要涉及医药的内容,就均可轻松引入“中医”的概念。这体现了这一概念的泛用性,相反,也意味着这一概念难以被精确化,更为精细的医药问题则难以被描述和解决。

传统的“中医”概念具有更强的“文化”上的意义,更趋向于一类“文化符号”的表达。这在“中医”的应用中得以充分体现,主要体现在“中外交流”及“宏观视角下的中医文化现象”两类话题中。“中医”概念常被应用在对外的交流中,尤其应用在“中外交流”的话题研究中。比如在丝绸之路研究里,学者关于中外香药交流的调查研究[39]。在这类话题中,“中医”概念的发出者则为一方政权或政体,而这一概念必然是清晰的,“中医”概念在此类场合的使用尤为恰当。除了“中外交流”的话题之外,以宏观视角看待中国医药文化现象的阐述里,“中医”也是一个不错的总结性的概念。基于以往学者的研究成果可知,中医几千年来的成果积淀,内容之丰富,影响之广泛已经得到了体现。这种影响带来的一种结果就是,许多民族医药内容已经和中医药内容十分接近了。当不讨论中医内部可加以区分的“汉医”“蒙医”“藏医”内容,仅用一个词来描述这种中华传统医药文化背景形成的医药文化现象时,“中医”确实是一个合适的形容。

但“中医学”的研究不应仅仅固守着静态的“内容”,描述整体的医药文化现象。“中医”的对外交流研究无疑是一次拓展“中医学”研究的举动,然而对“中医学”话题的进一步扩展,则需要将“中医学”研究的视野拉回中国的土地上,并解决“中医”概念无法精确应用的问题。

(二)“民族医学”的解释

“民族医学”即指对少数民族医学的研究。这一概念基于“民族”的概念而出现,“民族”概念对认识中华传统医药体系的背景具有重要意义。正是因为中华历史文化背景的地域现象,才造就了中华历史文化自身的复杂多样。

不同时代背景下对于民族的定义侧重不同。清末救亡图存背景下,梁启超等人首次从日文中引入“民族”一词,并用“中华民族”来为国民之称。但此时“民族”与“种族”概念尚未区分开来,在具体的对于少数民族的辨别过程中,“汉人”也是“汉民”。二战后,关于“种族主义”的国际敏感度提升,斯大林在关注对俄问题中强调出新型的民族定义:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济活动、以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的(人群)共同体。”在此背景下,语言、地域、经济、文化等多维度都可以成为民族界定的参考因素。但在不同的使用场景下,民族概念也应当因地制宜,按需而置。[40]

中国传统国情背景下的民族以地域和文化为主要区分标准。中国地理环境的一大特征即为地形、地势和气候条件的复杂性。考古学家和历史学家都在自身的研究领域中证明了中国历史文化分布的复杂性及地域性特征。苏秉琦先生以六大考古文化区系区分了史前不同地域的文化面貌,严文明先生等考古学家则从考古学文化的表现指出其可能代表的不同历史文化属性,认为大汶口文化——龙山文化可能属东夷文化,仰韶文化——中原文化可能属华夏文化,屈家岭文化——石家河文化可能属苗蛮文化[41-42]。历史学家许倬云先生认为太昊、少昊及蚩尤在山东地区,炎帝、黄帝两部在河北地区,女娲与伏羲,颛顼及祝融八姓在江汉地区[43](P25)。由此可见,中国不同地区地理环境的差异导致了文化面貌的差异,这继而会使得不同文化群体的生活习惯、宗教信仰、语言服饰等有所不同。经由历史积淀过程下的这些差异所构成的综合群体,则为中国国情下的不同民族群体。

德国哲学家谢林认为:“一个民族,只有当他们认同了共同的神话时,它才是一个真正的民族,一个民族,只有当它能从自己的神话上判断自身为民族,才成其为民族。”[44](P34)神话反映了一个民族的共同意识,神话也反映了一个民族的宇宙观及世界观,一些民族自身的医药文化的理论部分往往也与其神话内容相联系。比如苗族医药中“雪衍十二族”的观念。基于地域性的差异,不同民族之间形成了内容不同的神话故事,从世界观上强化了民族之间的差异。

“民族医药”的概念基于民族的概念而产生。新中国成立以后,有关民族医药的会议、问题探讨都会习惯性地冠以“少数民族医药”的称呼,进而简化为“民族医药”。1997年于北京召开了“首届国际民族医药科技研讨会”。即对外表示了在中国传统医药研究的内容中对于“民族医药”这一概念的确认[45]。从实际情况考察,基于以往对民族医药的研究习惯,继承以往学者的研究成果,从分门别类的民族个体进行区分研究是必然之举;从理论的背景考察,中国传统民族医药的研究必然要审视中国民族分布的文化地域性特征,故对“民族医学”的研究,必然要遵循民族地域差异的原则,分视而深究。

(三)“汉医”的阐述

综合以上对“中医”以及“民族医药”概念的辨析和理解,“汉医”或许可以弥补“中医”概念在“中医学”以及其他学科对中医研究的内涵缺陷,并作为与“民族医学”并行研究的研究对象而与“民族医学”共存。

“汉医”可代表“中医”而使用,具有“中医”的狭义概念。“中医”概念被应用时有狭义和广义两种应用表现。“中医”的狭义内涵,即指作为“中国人”“汉人”或“中原人”等代称,在不同的研究情境下作为一种具有代表性的研究对象,可作不同解释而不固定。“中医”的广义内涵,即指作为一种内容丰富的文化符号。在中医的内容里,往往可见与“民族医药”成分相似的地方,以至于“民族医药”与“中医”难以分立解释。狭义的“中医”虽然可以在不同情境中指代不同的对象,但对于整体的研究来说,这种情况其实容易造成对“中医”概念的认识不清,而对研究内容造成误解;广义的“中医”由于宏观指代性太强,难以成为文化现象以外的专业或微观现象研究问题的研究对象。故以“汉医”作为一个明确的指代对象,指代性明确,继承了“中医”概念的基本内涵,同时分离于文化内涵,使得“汉医”能够在其他如政治、经济、交流等问题中作具体问题的具体指代对象。

另一方面,“汉医”的概念也与“民族医学”并行使用,二者可比较而研究。“民族医药”的研究具有鲜明的地域性分立的特点。在上文中对“民族医药”研究困境的分析中可以看出,“民族医药”其民族自身在发展的过程中,会自然地形成与周围民族相区别的文化风格。即使在历史早期,不同部落间也会自然而然萌生出部落文化,部落间则因生业、商业、政权等而形成一定的连接模式。“中医”的概念一出现就已经代表了一个文化的整体,很难局限地表达为一类与民族、部落相对应的概念。周代时,天子居于王城,王城之外有郊,郊外有州,州外有野,周天子分封而诸侯四立,周王室没落而群雄并起,“中原地区”往往成为诸侯逐鹿的对象。不必说秦汉大一统以后,中原文化对周围地区的广泛影响,即使在周天子占据中原之时,也难以说中原地区有自己独立发展的文化风格。这正是由于中原文化风格的形成权在周天子,周天子意在统笼四地诸侯而不乱,中原地区的文化自一开始就以政治目的为始,故必不会局限于本地文化而营建。早在先秦以前至新石器时代,中原文化与周围地区的影响就已经极为密切,这在考古学上得到了充分印证,是故苏秉琦先生构建出六大文化区系,并率先提出古文化-古城-古国的文明发展三部曲,就是看到了各地区之间的区别的同时地区间兼备联系的特点[46](P130)。故“中医”概念的形成也是依据政治立场而出现的一个宏观的、大范围的文化概念。“汉医”恰好能摆脱这一条件的束缚,成为代表一方、与不同地区“民族医学”相联系的自然地理概念。且因为“汉医”概念作为一拟造对象而产生,以一个小范围的研究对象的概念出发,其含义也不会局限于地理概念,在不同的研究领域中可作不同指代。

综上,可将“汉医”的概念定义为:与“民族医学内容”相对应的,以汉人群体为主体发展形成的医药内容,包括汉医药理论、汉医药临床用法、汉医药传承等内涵。“汉医”的概念不仅能够代表原有的“中医”概念参与原有的“中医学”研究中,且能够作为一个范围较小的研究对象的定义,参与到“中医学”及其他学科相关话题的讨论中去,能够为“中医学”研究的深入及学科交叉研究的展开奠定概念基础。

(四)关于“中医学”及“民族医药”的辨析

此外,需要解释的一点是,使用“中医学”“汉医(药)”“民族医学”,而不用“中医药学”“民族医药学”的原因,仍然与“中医”及“民族医药”所代表的基本内涵有关。

用“中医学”而不用“中医药学”。中医的基本内涵里包含针灸和中药两大基本流派,尽管这两种治疗手段具有差异,一方以人体经脉为主要诊治所考虑的依据,一方以药物的药性为主要考虑的依据。但总的来看,二者都是基于中医基本的“阴阳”“五行”“脏腑”等理论而辨证论治,从本质来看,确属统一系统而历经各代名家正典充盈,发展出完善而丰富的中医文化。故“中医”即可说一定包含了“中药”的内容,因其本质理论出发的一致性使然。因此,从学科立场出发,一定有“中医学”的研究,在其中可分出“中药学”的研究,而无论分开与否,“中医学”都已经包含了这些内容。

用“民族医学”而不用“民族医药学”。不同民族发展的过程中,一般情况下,其形成的医药知识往往是零散、非系统的,且往往以经验的形式在一定传承模式下留存下来。在不同民族的交流过程中,民族间医药知识也会有所影响而传播。在这样的情况下,很难判断其民族是否兼备药学的知识。尽管用“药”,尤其以“植物药”作为主要治疗手段极为常见,但这些经验性的做法能否成为一民族所承认的医疗的主要手段。或者因为中医往往将用植物药视作主要的医疗手段,故也将一些民族文化中对药物的使用认作该民族的主要医疗手段,这无疑是视域不够宽广的。因为在某些情况下,我们仍然必须承认部分民族以及部落中,以原始巫术视作医疗手段的可能。比如苗医中的巫医,会使用一些具有“迷信色彩”的诊断方法,比如参考生辰八字进行诊断、看水诊断,在一些治疗小孩惊吓,意外受伤等情况时也会使用非常规的方法进行治疗,并在这一过程中结合仪式、符咒等成分[47](P14-29)。事实上,巫医所承担的不仅是疾病的医治工作,同时也是苗医内部文化系统中的重要环节。苗族巫医的文化行为表达着苗族人们的情感和思想,在巫医的仪式中也承载了对祖先崇拜的观念,这种观念使苗族群体团结起来,具有社会整合的作用。对于仍习惯于巫医文化的民族来说,这一内容就是当地人习以为常的医药方式,诸如符咒、占卜等行为在其文化中本身就是合理的“医”的内容,此类“医”的内容包含且大于一般“药”的含义。若一定要以现行的医药标准去从中提炼出医药的理论内容,则反而可能造成原始民族医学面貌的失真。

在具体的描述中,因为中医本身有用药的习惯,故而使用“汉医”或“汉医药”的区别不大;然在不同民族中存有是否用“药”的问题,故而使用“民族医学内容”似乎更为严谨,鉴于一般情况下各民族都有或多或少的使用药物的行为,故使用“民族医药”似亦可行。为方便起见,仍将“民族医药”作为与“汉医(药)”相对应讨论的概念使用,将“中医学”作为与“民族医学”相对应的学科概念使用。

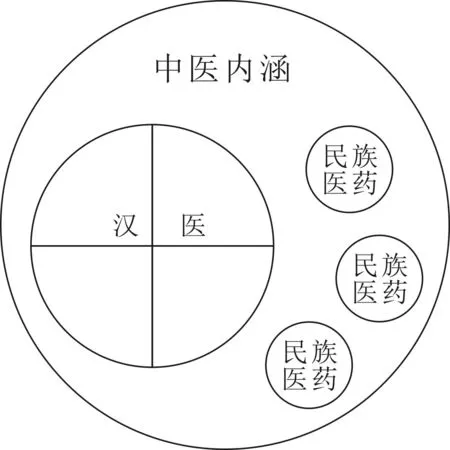

总的来看,“汉医”的概念能兼顾发挥“中医”原始概念的作用,以及配合“民族医学”研究的进一步开展两方面的意义,或可成为后续研究中能尝试应用的潜力概念。如图1、图2所示。

图1 中医学与民族医学的学科关系图示

图2 中医内涵与汉医、民族医药的关系图示

(注:中医内涵之内,汉医可能有派别之分,民族医药则可能各有差异)

五、“中医学”研究的解读

基于以上分析可见,除传统的“中医学”研究模式之外,“中医学”学科内外的研究内容及方向仍有增益的空间。若要实现这一点,就需要扩大“中医学”的研究视野,尝试将“汉医”应用到“中医学”相关内容的不同研究角度中,深入探索“中医学”研究能带来的价值与意义。

(一)广域视野的“中医学”研究

其他学科对“中医”内容亦有各自领域内的发现和研究,而这些研究对于“中医学”本身来说,亦是增强学科内容进深的助力。

传统“中医学”的研究继承了几千年来医学大家的关注方向,试图解读、校对传统珍贵的、有所佚失不明的医药珍典,是为正典求真。由此,在原始经典《内经》《神农本草经》《伤寒杂病论》等存留的基础上,无数古今中外的医药名士参与到校注、引申、发散古典医药内容的工作中来,并在这一过程中试图理解和描述其背后的哲学观与宇宙观。也正是基于对“中医”传统研究内容和方式的继承,“中医”及“中医文化”才能保存至今,使得这一珍贵而学理深厚的知识为众人所知。

然而,现代新学科的发展也确实为“中医”的研究带来了新的材料。考古学中可见许多记载有关中医药内容的医药简帛,如黑水城出土的西夏医药文献[48],马王堆汉墓出土的医药帛书[49],敦煌文书中有关医药的文书[50],甘肃发现的《武威汉代医简》,放马滩的《日书》等[51]。这些材料确凿无疑地保留了最客观而准确的中医药的历史信息。而新的医药文物的直接发现,也意味着对历史上“中医”理论的应用成果已经直接摆在了众人眼前。这些第一手的研究材料不仅可验证历史上的医药发展现状,同时也能够成为探究历史文献记载的中医药理念在现实中的实际应用与表达状况。将这些材料的引入,对“中医学”来说是一次加深研究理解的十分新鲜的尝试。

对医药的研究往往以“疾病”“治疗方式”“治疗效果”为关注点,而历史学对学术背景的探索也能为中医学的研究增色不少。历史学的研究不存在孤立的研究对象,“联系”是历史学研究的特点之一。比如放入历史视野中的“中医学”研究,不同朝代下关于医药职官的讨论成为上层中医药发展研究的额外话题。比如对宋代医官制度改革的研究[52],还有对明初下西洋的医官的认识等[53]。偏向历史性的研究不似自然科学的研究以某一具体的研究对象作深入研究,其具备联系的特点,能够与其他研究对象相联系而观察恰恰是验证这一学科内容研究有效性的重要判断依据。“中医学”显然不同于西方医学,不能临摹其模式而使研究过专,社会与人文的话题应当参与进来。而对医药背景的探索与描述,恰好也是能为“中医学”研究所助力的宝贵信息。

可见,其他学科内为“中医学”研究提供的新材料以及医药背景的勾勒,是对“中医学”开拓研究视野的重要铺垫,尤其在学科交叉背景之下,“中医学”正适吸纳其他专业对“中医”研究的成果,增进本学科深度的绝佳时刻。

(二)“汉医”的多角度应用

在学科交叉背景下,扩大“中医学”的学科研究空间,并为其他学科提供能够深入研究的基础概念和基本依据,“汉医”概念的引入是有意义的。当这一立场清晰的概念引入之后,多角度探讨“中医”及“民族医药”的关系就成为可能。比如,从民族、地域、政治、经济等角度的研讨。

1.民族

“汉医”在民族话题中能直接使用,使该话题的讨论更严谨清晰。

民族之间医药的话题尤其聚焦于现代背景中。因为“民族”本身的概念就是一个十分晚近的概念。对于历史上的民族,甚至更早的部落与族群,就更加是一个难以仅用短篇幅而论述的话题了。在现代背景下,“民族医学”的讨论仍可按以往习惯,对各民族区分讨论。而在不同民族的人眼中,与自身医药相对应的就是其他人群的医药,倘若对方为“汉人”,其医药就是“汉医”。比如王明珂先生在《羌在汉藏之间》提到,即使在同一条沟内,都有自称“尔玛”,而上游人称“汉人”、下游人称“蛮子”的差异,形成了“一截骂一截”的族群结构[54](P71-76)。由此可见,现实中对于汉人融合程度的不同,对于汉医的接受程度也不同。当地人群只会将与自身不同的医药门类视作“另一类人群”的东西,而不会主动代入宏观视角下的“中医”概念。

对于历史上的“族群”问题,一些部族的确切判断依据尚且不足,但由于汉医医药经典著作的成型较早,早期的汉医模型已经基本可以勾勒出来。尽管《内经》的成书年代有所争议,但从历史文献及考古发现的证据来看,至少在汉代,传统中医的基本诊治理念就已经确定下来了。因此,“汉医”可具有基本的辨认标准,而可借以“汉医”的标准来作为判断“民族医药”的排除选项,进而筛选观察“民族医药”的原始样貌。

2.地域

“汉医”在地域话题的应用中,能够强调“民族医药”的独立性,为早期不同地域的医药文化差异研究提供一条思路。

“民族医药”往往表现出强烈的地域差异的特点,这正是由于不同地区医药文化的形成与其当地的自然环境息息相关,而不同的气候与地形区总是形成了不同的自然环境,一定的人群又总是固定存在于一定的生态区域内。从这个逻辑来看,似乎也能拟建一种“汉医”的概念,即“只生存在一定区域内的特定群所使用的医药文化”。但很显然,从现实情况来看,这个概念是不成立的,因为“汉医”的使用主体“汉人”并不会局限存在于特定的区域,以大一统为主流的中华文化背景,一般意义上的汉人已经遍布中华大地的每一处,集众家之所长,排整布列出流传后世的“中医”之学。故在观察“汉医”在地域问题的表现时,实际上也是在观察“中医”造成的影响了,二者可互通使用。但有了“汉医”概念作为对应,不同地区的“民族医药”就可放心进行独立的研究,发现自然环境与其民族医药形成的联系。《素问·异法方宜论》篇中,论述了居于东、南、西、北不同地方的人,受当地环境的影响而形成了不同的生理及病理特点,因此在治疗时也择用不同方法而因地治症[55](P115-118)。不同族群的生存环境对当地疾病类型的影响是肯定存在的。比如彝族医药中以环境多潮湿易生瘴气,湿热或湿冷是造成当地人生病的主要环境因素,在多林多雨的山区中,往往可能由于水土不合或饮水不净而发生急性的腹痛。彝族人喜欢随身携带一截干燥后的菖蒲根茎,在走山路中了“水毒”之后,就将此药在口中咀嚼,或削粉兑水或酒服用,在饮用生水时也会提前用菖蒲根在水碗中搅动几圈来防止腹泻。[23](P55-59)尽管关于这一药物最初的使用会在后续的历史演进中发生杂糅,出现“孟节芸香草”治哑泉之水毒的故事。这一事件暂不论真假,但可以肯定的是,菖蒲药物在这一地区的广泛使用是适应于当地自然环境需求的。

在秦朝构建统一的政体之前甚至更早的时候,在地方之间的交流仍未紧密且交通不便,地方与地方多以自然环境构建地理边界的情况下,“自然环境”差异是造成地方医药文化差异的主要原因。这种地区差异在考古学的资料中体现得尤为明显。越是新石器时代早期的考古学遗物,就表现出越明显的地域差异,并往往体现出鲜明的地域特色,从而可以明确地找出一类早期文化的代表性器物类型。比如常出现在仰韶文化中的尖底瓶,马家窑文化特色的涡纹装饰罐,红山文化特色的玉猪龙,良渚文化标志性的玉琮造型等。故“中原”与周边地区、周边不同地区之间则更适合进行“自然环境”的讨论。但由于年代过早,医学内容的辨识以及属性的判定尚且需要另做话题而论,这一方面的工作相比难度更大,仍待假设的提出以及验证。

3.政治

“汉医”概念在政治关系的话题中能够突出立场,探索医药活动在政权往来之间的作用。

医药是历史上不同政权加强交流、增进往来的重要内容。此时的医药内容的传播或引入,都是以某一王朝或政权为行为主体,“汉医”在这一话题中的应用,即提出了一个王朝和政权主体的立场代表。此时的“汉医”的内涵即为“汉政权”下的医药内容。

尤其在从地域、文化等角度都无法实现对某一文化的族属定性时,政权则是一个客观而有效的阐述角度。比如,对于“汉医”来说,在讨论其地域范围时有明显的困难,对于“民族医学”来说,因受汉文化影响之深、民族间交流影响之杂,不同民族想要区别出自身的医药成果也有困难。然而民族之间总是存在一个居于上位的统治集权,其具有一定的代表和影响力,能够在一定程度上左右本族文化的传播与外来文化的吸纳,是构建本族文化面貌的重要力量。在无法辨别是否为“汉医”还是“民族医药”的内容时,或许可退一步,视其背后的影响政权为何,如果此地为汉政权管辖区,那么其医药习惯就更有可能为“汉医”所影响。

“汉医”概念的提出为此种视察施加影响的政权身份的探查工作提供了一个立足点。刘华为发现,唐朝以后,汉藏之间往往通过联姻陪嫁、延聘留学、互市贸易及册封朝贡进行医药交流。比如文成公主入藏,带来了一批医方、诊断法、医疗器械、医学论治等,有汉族僧医马和德瓦与藏族翻译家达马郭卡将汉文医典翻译为藏文,取名《医学大全》[56]。同时汉医医学理论也被藏医部分吸收,《月王药诊》是现存最早的藏医学著作,藏医学家罗达尚认为,《月王药典》是以中医药学为蓝本而把藏医的经验和藏医药的理论增编进去,同时吸收天竺医药理论和内容的著作[57](P299)。赵璞珊也认为汉医的“阴阳五行”“五行生克”的理论和“寒热”观都在《月王药诊》中有所体现[58]。总的来说,这些行为的发生都需要官方政权的主导和调控,政权的行为能够影响到一定区域的医药内容,在研究地区医药文化的构建时值得重点关注。

4.经济

“中医”参与到经济交流问题中的讨论,可为经济往来确定一个行为主体,成为行为主体的“代称”。

医药内容的交流和传播与经济往来活动的发生具有密切关系,正是经济行为的发生,使得不同地区的医药结果以某种较为稳定的形式作为商品固定下来,经济活动的持续进行也促进了这一商品的长期使用和制造。这一状况的产生也就促使较为固定的商品制造者的出现,但这一制造者可能是官方的,也可能是非官方的。

官方引导下的经济活动的发生往往带有官方执行的专属名称和凭证,且其交易的对象也是另一个具有代表性的政体的官方。这种情况下,“中医”可以成为双方医药交流的指代,但这样的情况往往在对外贸易中,比如宋元时期存在大量的海外贸易,尤其是来自西亚、南亚、东南亚等地海外香料的引入[59]。福建泉州湾宋代沉船出土了香料木4 700多斤,并有乳香、胡椒、槟榔、水银、朱砂等药物的发现[60]。这是药物在官方经济活动中的参与。然而民间的经济交流也无时无刻不在发生,同时也会有具体的商品产地及产品归属。这种时候,“中医”的概念就不再适用,它无法指代具体的、可能属于“汉医”不同地区的道地物产。

而能将“中医”的物品作为经济交流的产品,则说明加以的对象很有可能是“非中医”者,即“民族医学内容”的使用者。因此问题自然地又回到了“中医”和“民族医学”上,只是在二者的比较研究过程中,“汉医”显然能更具体而精确地代表“中医”自身的道地属性,为更进一步的“海内”视角的“中医”对外交往研究做了准备工作。

从静态来看,“民族”自身本体的讨论需要“汉医”概念作为参照而存在。而学科交叉的发展将视角引向了一个动态而学科联系加强的视域,地域、政治、经济等话题的讨论都无法脱离“中医”与“民族医学”之间的联系,“汉医”的使用将为这些问题的讨论奠定概念基础,并提供更清晰的研究视角。

(三)可延伸的“中医学”研究意义

1.“汉医”的概念引入之后,对传统“中医学”的研究能够产生助力作用。

首先,“中医学”的研究能够从以往的“辨析”走向“论证”。受时代背景的影响,中国历史上的中医药的内容发展从魏晋之后便走向了“正典”之路[17](P10-15)。尽管汉以前的医学圣典通过官方或民间的形式或多或少留存了下来,然而由于早期习惯于字浅意深的表达方式,能全然了解此类医学典著之人又十分稀少。故对于后来想要学习医学经典的人来说,理解与辨析倒成了首要的工作。再加上后世不同医学流派的出现,除了以往对医书的校注之外,又增加了自身的理解和对相关内容的发散。此外,“中医”内容在自我更新的过程中也不断参考来自多地区医药文化的内容,如此,“中医”也在发展的过程中不断增获新的成分。如受到其他地区医药人物带来的影响。杨富学在对西域文书的研究中发现,有些药方所用药物本属汉医之物,但药方名却冠以印度医名号,如“耆婆万病丸”即是如此,其中涉及药物诸如人参、茯苓、当归、黄连皆为中药中常见之物。而这种现象出现的原因极可能是受印度医药文化的影响,耆婆在中原地区也已经成为名医的代称[61]。这些非“汉医”内容的影响无疑是客观而持久存在的,而以“汉医”视角论证与“非汉医”医药内容之间的关系,是为“中医学”的研究增加了新的研究手段。

其次,“中医学”的研究将能够有依据地引入更多领域的材料来开展广泛研究。“中医学”的研究始终与历史文献相关,文献资料是“中医学”研究开展的基础。尤其在考古发现出土了有关医药的文书、医方等内容之后,为历史上真实的“中医”内涵以及观念的认识打开了更大的窗户,但也增加了更多需要辨析与考证的工作。出土文献的加入同时也为学者提供了一条新的思路,倘若考古学的出土文献能够加入“中医学”的研究,那么能否加入更多考古学的材料?能够加入除了考古学材料之外更多学科的材料?这一设想为“中医学”研究拟造了华堂。理论上这些问题自然是可行的,然而在实践时就发现了问题。更多文物资料的引入需要解决一个首要问题,那就是医药文物的辨识,然要解决辨识问题,就要回答关于“它是谁的”的主体归属问题。民族医药为的内容一定参与了中医药内容的形成,“民族医学”可作为一个“他的”,那么也需要“汉医”作为“我的”参与对比。当文物或者遗址的医药属性被确定之后,更多学术问题才能围绕这些研究对象而提出,进而才能被研究和解决。学科交叉与融合的第一步才能循序开展。

最后,“中医学”可从“成形”的研究走向“形成”的探索。“中医学”研究是基于结果的描述与讨论,对中医理论模型的解释和阐述。基于以往的中医文献法的研究模式,实际上也将研究材料限定在了这一方面。从而研究内容的拓展延伸也只能向着“应用型”的模式发展。除了加入西方医学的认识和描述方法,开展对中医疗效的验证和试验也是为了以更现代的方式了解中医的内容及临床应用。而当构建学术问题的内核的概念出现后,更多学术问题的延伸与联系,则能为“中医”的形成过程探索奠定基础。当这一情况成为可能后,“中医”研究的人文性将得以增强,随着研究视野的拓宽、研究时段的拉长,以及研究进深的加强,更完整的、适用于学科交叉背景的“中医学”才能够形成并成为学科话题中的重要内容。

2.基于“汉医”概念的“中医学”研究能为其他学科关于医疗话题的讨论带来积极影响。

首先,其他学科对“中医学”内容的吸纳能够从“文献征引”转为“成果引用”。”当“汉医”概念被应用到“中医学”研究中之后,新的材料和概念也能够为“中医学”广泛应用和研究,由此新的研究成果也将随之产出。如此一来,尤其对于过程类医学话题的借用或讨论,将不仅仅限于对文献典籍中某些医药知识的简单叙述。在“中医学”能够基于具体的研究对象之分,展开医药形成、归属、交流等问题的讨论之后,其他学科在作此类文化背景的形成、族群的分立、文化的交流等问题的讨论时,便可直接将医药研究的成果作为佐证本学科研究的重要证据之一。相比于以往的仅以文献作为参考,倘若如此能将“中医学”的研究成果直接作为证据应用,无疑是“中医学”研究深度提升的证明。

第二,其他学科对于中医药话题的关注能促进相关分支学科的进一步发展。医学话题始终是涉及民生、贴近日常的重要话题。有关这一内容的讨论可能出现在各种对关注人文、社会、文化的研究过程中。随着材料的积累和学者关注度的加强,“中医学”之外的学科也已经对医学开展专题讨论。中医史学的研究从一开始只是“边缘学科”[2](P1),在后续如李经纬、蔡景峰等学者的共同努力之下,成果丰硕,对历史上的基本医疗情况、中医学思想、中外医学关系、中医名词等内容调查整理方面收获可观。有考古学者着意于古代中医药遗存并寻求跨学科交融与延展,进而构建医学考古学理论方法体系,是为考古学视域下对医药研究的踊跃引领[62]。彭华胜等学者则结合中医药研究与考古中的药物内容的发现,建立本草考古的交叉领域研究,致力于探索本草与考古的多维联系,追究人类与药物的多面关系[63]。而若要使医学作为非“中医学”研究的学科分支获得生命力,正需要“汉医”作为可独立的研究对象,将其应用于其他学科内,使其他学科与“中医学”同步探索,交互研究。

总的来看,“汉医”概念明晰后,能够加强其他学科对医学话题的集中关注和讨论,也就能将更丰富的“中医学”材料和研究成果展现在不同的研究中,如此则证明了“中医学”自身的学术价值及活力,而这正是学科交叉背景下希望看到的面貌。

3.学科交叉背景下“中医学”学科史的构建内容将得到补充。

“中医学”的学科史从历史时期就已经开始为各家所构建,这其中有官方对医药人才的教育与选拔工作,也有民间医学流派的争鸣与创新,至现代则有结合西方医学的实验与辨证。而在“汉医”概念加入之后,“中医学”的研究内容拓展之后,“中医学”自身的学科史也能够相应获得新的血液。

第一,中医学科史中关于中医起源的问题将能够得到补充。一方面指中医出现的早期阶段,一方面指中医内不同理论的成型初期。“中医学”的学科建设起点基本设在中医经典出现的时段,以《内经》《神农本草经》《伤寒杂病论》等经典为中医流派建立之始。以书成的年代为据,大概在汉代确已形成较为完整的中医学体系。考古学医药文书、简帛的出现则证明了这一点,甚至这一时间可推至西汉以前。而从考古学相关的其他医药文物中,甚至能够加以研究推测出更早的、关于古代人群医疗水平的信息。方懿林等人发现,里耶秦简中的部分医方内容与马王堆《五十二病方》关系密切,只是文字形式更加古朴,这说明在《五十二病方》前就已经有比较成熟的医方[64]。藁城台西商代遗址在地层和房子内发现了30余枚桃仁和郁李仁,该遗址M14还发现一件石制砭镰。说明在商代就有可能使用桃仁和郁李仁作为药物,并且使用医学外科工具砭镰[65]。新疆洋海墓地发现有随葬的大麻,绿色的大麻叶和籽种放在一件草编篓内,另有一木盆内装有捣碎的大麻籽叶。大麻的作用十分广泛,可入药,可作织物,可榨油。古时候大麻常被用于宗教活动中,利用其致幻作用使使用者达到灵魂出窍的状态来通天祈神,祛病消灾[66]。而新疆史前时期即已对大麻产生了一系列的包括医药作用的认识。在早期阶段,往往以神话传说来记录历史的时段内,现代人类却能够通过考古材料而真实地推测出古代的医药面貌,无疑体现了学科发展的重大意义。

一个困扰着研究者的问题是,中医从一开始似乎就已经有了完备的理论体系,并形成了经典供后人研读。而中医的这一体系究竟是怎样形成的,它的形成前期究竟参考了哪些内容,由谁创造,以及如何筛选,才保留下这些典籍中的内容作为经验而存。从内容来看,“民族医学”中的许多内容都与“中医”有很多相似之处,这种相似或许可以解释为汉文化的影响造成的,但以民族早期也必然已经形成了本族的医疗习惯,这在一些民族调查中可见,这一证据似乎又说明,在受“汉医”影响之前,“民族医学”的内容也已经在自我营建了。这里是否可猜想,在“中医”的体系建立之前,是否也受到了早期“民族医学”内容的影响?当“中医学”的研究能够得到拓展,其他多学科的内容能够加入之后,想必这些疑问的答案也能慢慢浮出水面。

第二,中医学科史中的非官方成分得以补充。尽管医官在中国历史上并非主流的荣誉职官,然官方仍然不会放弃对医药内容的宣传与教育,正因为其切及民生的重要性。《史记》中记载始皇焚书,但“医药卜筮种树”之类书却不在其列。历代王朝设立医学院,分设医药官署进行医药工作的统筹。往往以太医院总管,设有药房总管、御医及入宫侍奉皇后的女医等[67]。并设置专门的医学教育的管理机构培养医学人才[68]。然而在民间,直接的师承似乎是医派继承的主要方式,而中医在很多情况下需要“意会”而得,故言传身授也成为实际上中医内涵承袭的主要途径。在“民族医学”中同样如此,由于文字不行、交通不便、环境闭塞等原因,本族经验的内部承袭更成为一种普遍的现象。如此,官方与民间的医学发展似乎具有各自的特点,尤其对于官方文献典籍之外的医药内容的流传与发展的研究,也能够成为补充“中医学”整体学科史发展的途径。

第三,“民族医学”的讨论可纳入“中医学”的学科构建历程中。“民族医学”虽然不能直接称作“中医学”,但它却是这个宏观的“中医学”概念内的一部分。更准确地来说,“民族医学”和“中医学”都是中华传统医学学科研究体系内的一部分。“中医学”与“民族医学”的讨论,同时能引出“民族医学”与“民族医学”的关系,甚至于探究“中医”不同地区不同内容的差异。这一话题的加入将促使更多相关问题分支的展开,学科的生命力由此而显现。“民族医学”加入“中医学”的讨论之后,也标志着“中医学”能够以更广阔的视域真正完整地探索“中医学”的出现、形成和发展的本质,成熟的“中医学”研究也能如此循序渐进。

总的来看,“汉医”概念能够促使“中医学”在灵活应用学科材料,适应不同角度的问题研究方面具有重要作用。如此形成的“中医学”以及其他学科的研究环境中,将能促进“中医学”学科史的建设以及研究进深的加强,甚至能促使医药有关的话题植入其他学科中,作为分支学科而发挥其学科价值和意义。这也正是学科交叉与融合的意义所在。

六、结语

置于整个学科视域下,“中医学”的研究并非只能在医文典籍中发挥价值,在此之外的地方更有可展露拳脚的空间。完整的“中医学”研究的特点在于,它不仅是对于医药的研究,另一个重要的方面在于“中”,即归属者的研究。探究中医学的归属以及中医学的形成问题,实际上是回答两个方面的大问题:一方面是探究古往今来中华民族对抗疾病的方式;另一方面则是关注到人本身,对发明创造医药者的重视,关注这些对抗疾病的方式的形成过程。从长远来看,这一行为的深入研究甚至对于中华文明的形成的探索也是意义重大的。但这一广域的研究迟迟未能展开的一个重要原因也在于“中医”概念的闭塞性。作为文化符号具有象征意义的“中医”难以参与更多的动态研究中去。随着关于过程的、日常社会生活的研究内容的关注,医药话题也成为重要的讨论对象之一,这一问题也亟待解决。故本文经过分析而提出以“汉医”作为一类与“民族医学”相对应的具有独立性的研究对象。而这一概念也并不与原有的“中医”所冲突。原有的“中医”所具有的宏观意义的文化概念是“汉医”难以简单代表的,基于原有“中医”概念所做出的卓越的“中医学”研究贡献也是具有重要意义而不可替代的。本文的目的在于能以“汉医”为跳板,促使多学科与“中医学”的协同共研,共同构建起中华传统医药体系的整体面貌,弘扬中华民族的医药自信,以此为幸。

注释

① 《中国医学伦理学》期刊,1988年由西安交通大学主办,主要报道临床医学、医学科研、生命科学、卫生改革、医学教育中道德发展、道德标准及道德难题与对策等问题。

② 《周礼》“载师”条中引注《司马法》曰:“王国百里为郊,二百里为州,三百里为野,四百里为县,五百里为都。”虽为理想化的设计,但也体现出周朝王都与地方的层级关系。参见李学勤主编《周礼注疏》上,北京大学出版社1999年版,第329页。