福建省鳗鲡养殖尾水治理模式分析与推进建议

钟国龙

(福建省淡水水产研究所,福建 福州 350002)

福建省鳗鲡养殖始于20世纪70年代末期,是中国较早发展鳗鲡养殖的省份之一,也是世界鳗鱼产业的重要基地。福建省鳗鱼产业已经形成了一个全面完整的产业链,包括养殖、饲料以及动物保护、加工、苗种与产品贸易、配套渔具与装备、技术服务等方面,并在中国鳗鲡养殖产业中占据着重要地位[1]。但是随着时代的变化,福建鳗鲡养殖也面临诸多新问题,例如传统的大排大换、给周边流(海)域增加污染压力的工厂化养殖模式已被各级政府重点关注。为了实现高质量的新发展理念,党的十九大提出了生态文明建设的指导思想。随着生态文明建设步伐的不断加快,转变养鳗生产方式,提升养鳗技术水平,依法依规落实鳗鲡养殖尾水排放,是推动福建省鳗产业可持续发展、实现鳗产业绿色高质量发展的必由之路。

近年来,福建省各级政府、渔业行政主管部门、高校科研院所,以及鳗农鳗企和环保机构等单位共同合作,积极探索了各种针对鳗鲡养殖尾水的治理技术,如物理法、化学法和生物法等单一或组合使用。这些技术包括“3池2坝”“4池3坝”等多级沉淀和过滤模式[2-3]、使用铝盐等化学除磷法、以及放养鱼类,种植草、菜、莲,添加菌藻以同化水体污染物的生物法等尾水处理模式,且已经取得了一定的效果。为总结福建省鳗鲡养殖尾水处理模式的实施成效,促进全省鳗业更好地持续健康发展,本文对当前各种鳗鲡养殖尾水处理方法进行了总结,并分析了它们的主要优劣势,同时提出推动福建省鳗鲡养殖高质量发展、改进养殖尾水处理模式等建议,以供从业者参考。

1 尾水处理的主要模式与特点

水产养殖尾水中的污染物主要包括总悬浮物(TSS)、总氮(TN)、总磷(TP)等,这些物质主要来源于饵料残留、代谢废物和养殖水体富营养化[4]。目前水产养殖中普遍采用的尾水治理技术主要有3种:1)物理净化法,如沉淀(如多级沉淀)[5]、过滤(如滤网、微滤机)[6]、吸附(如活性炭)[7]、泡沫分离[8]、膜分离[9]、曝气挥发分解[10]等。2)化学净化法,如臭氧氧化[11]、电化学处理[12]、絮凝沉淀[13]、铝盐及铁盐除磷等[14]。3)生物净化法,如采用水生动植物[15]、微藻同化[16]、活性污泥[17]、微生物制剂[18]、人工湿地[19]等技术。然而,单一的尾水处理方法效果通常有限。近年来,福建省政府、科研机构和企业通力合作,探索了不同的养殖尾水处理技术,采用物理法、化学法和生物法相结合,可达到最佳的净化效果。经过总结和归纳,形成了四种较为有效的处理模式。

1.1 传统工厂化鳗鲡养殖尾水的化学处理模式

1.1.1 技术工艺

传统的化学处理常用模式包括以下三种:1)鳗场下游增设一定面积的多级沉淀池、多级过滤坝,逐级沉降鳗场排出的尾水。定期清理后,将过滤物和沉淀物集中至固形物集中1区,并利用发酵处理将其变成有机肥料供农林渔等行业使用。一般2—3个月清理沉淀池和过滤坝一次。2)在混凝池中加入适量的生物处理剂等,并通过絮凝沉淀去除尾水中含有的磷等物质。上清水达到排放标准后即可外排,而沉淀物需要定时清理至固形物集中2区。3)对固形物集中2区的沉淀物委托专业公司处理,使用生物处理剂的固形物可进行发酵处理并为农林渔业利用,使用化学处理剂则要避免其二次污染。具体流程见图1。

1.1.2 模式特点

该模式通过沉淀和过滤、固形物集中和利用以及絮凝处理等措施,可以实现鳗鲡养殖尾水的净化和固体废物的资源化利用。此模式主要侧重于物理和化学处理方式,尚未涉及生物净化和循环水系统等处理手段。目前,福建省鳗鲡养殖尾水处理主要采用传统的化学处理模式。该模式可有效处理外排水中的悬浮物和总磷等,但其在实践中仍存在局限性,如需要投入大量人力和物力、难以满足环保和可持续发展的要求等。因此,探索和发展新型的尾水处理技术是鳗业发展面临的重要挑战。

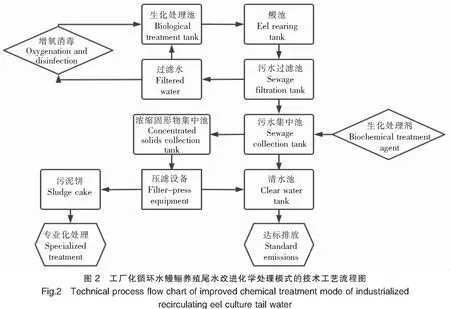

1.2 工厂化循环水鳗鲡养殖尾水的改进化学处理模式

1.2.1 技术工艺

该模式基于传统养殖模式进行改进,在工厂化循环水鳗鲡养殖系统中,鳗池底部的污水通过微滤机进行过滤,过滤后的清水进入生化系统经处理并消毒、曝气增氧后再回流至各个鳗池,形成内循环;过滤后的废水经传统化学处理模式继续处理。该处理模式的具体措施如下:1)鳗鲡养殖尾水经过集中汇聚至固形物集中池,并加入足量的生物处理剂或化学处理剂进行絮凝沉淀。沉淀后的底部污泥和经气浮到表面的固形物收集转移至浓缩固形物集中池进行处理,剩余尾水在满足尾水排放标准后即可排放。2)浓缩固形物集中池中的粪便等污物经过压滤设备压缩成污泥饼,再将污泥饼委托专业公司进行集中处理或利用,而压滤出来的水达到排放标准后即可外排。具体流程见图2。

1.2.2 模式特点

该模式通过循环水系统、集中汇聚和沉淀处理以及分离处理等措施,可以实现高效净化鳗鲡养殖尾水和固体废物的资源化利用。这种处理模式具有节水、低排放和资源化利用等特点。目前,福建南平市光泽县等地的部分养鳗场已实现过滤出的废水仅占总水量的10%以内,可以达到大幅度减少尾水处理量的效果。虽然该模式可以实现大幅度减排,对后端的尾水处理也起到了促进作用,但本质上其也与传统化学处理模式类似,对尾水中的总氮处理效果不佳,难以实现完全的达标排放。

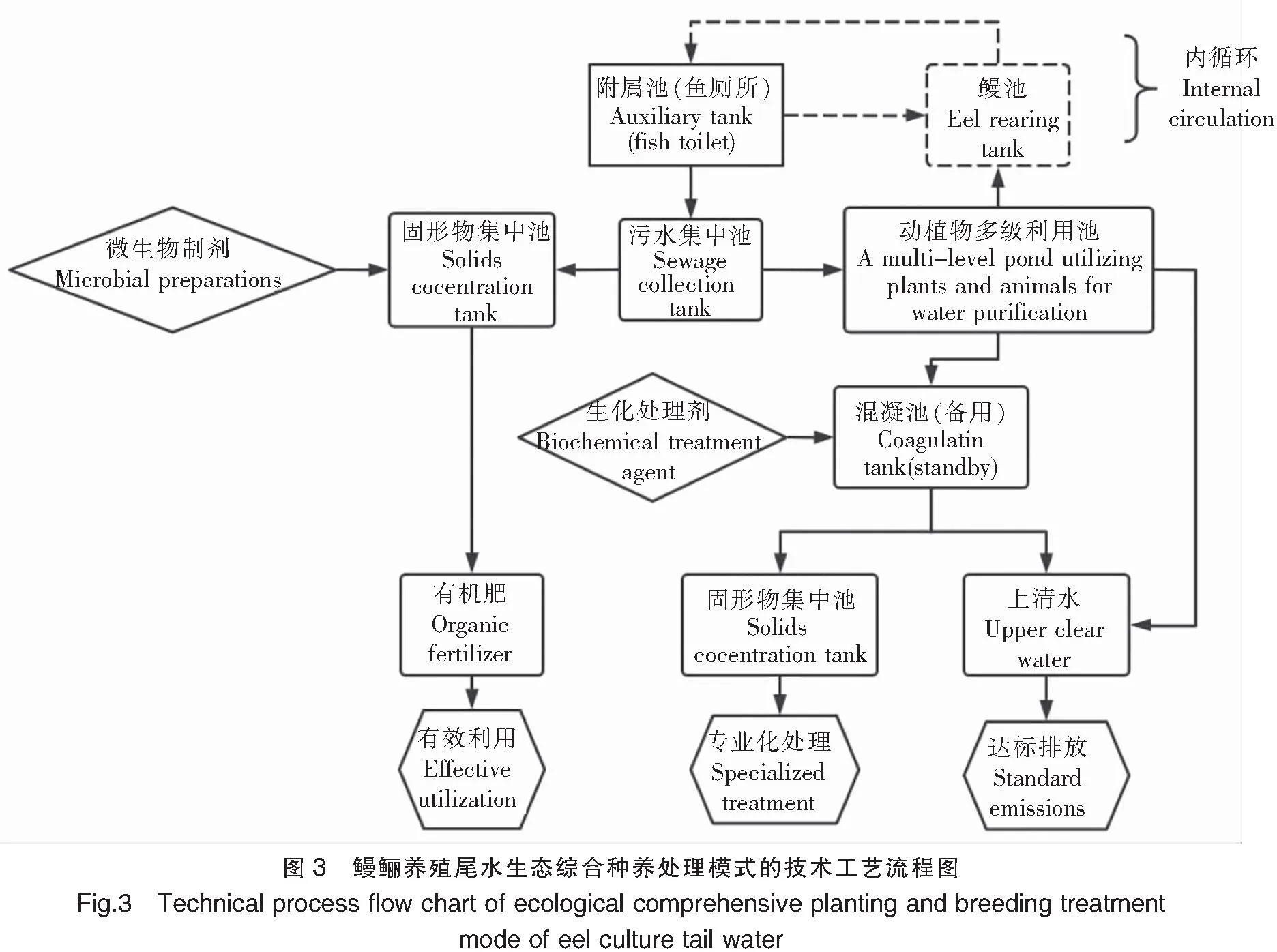

1.3 鳗鲡养殖尾水生态综合种养治理模式

1.3.1 技术工艺

该模式的具体措施如下:1)在鳗场下游建造多级利用池消纳鳗场外排尾水,包括沉淀池、动植物种养多级利用池(类似于人工湿地)和过滤坝等,将鳗场外排尾水逐级沉降或利用。2)建立鳗池内循环养殖系统,增加鱼厕所或鱼污池(即用于集中沉积鳗鱼粪便的附属池),可大幅度减少鳗池排水量,适当减少生态综合种养所需的消纳面积。3)如果前端动植物利用池的面积不足或效率欠缺(如温度较低),应备用化学处理尾水模式,并确保排放水能够满足排放标准要求。4)定时监控动植物多级利用池,及时处置积累较多的沉淀物,集中收集并添加微生物制剂处理,发酵为有机肥。5)对使用化学处理剂集中处理的沉淀物及时委托专业公司进行集中处理,避免二次污染。具体流程见图3。

1.3.2 模式特点

该模式综合运用了生物净化和化学处理的方法,具有环保、节约资源和可持续性等特点。通过多级利用池系统和循环养殖系统,可以完全实现养鳗尾水的达标排放,但受其面积、季节、温度、生态效能、处理时间等因素影响较大。目前,该模式已在福建三明市建宁县等地的养鳗场实施,在生态消纳面积足够大的条件下,可以达到有效降低总磷、总氮等鳗鲡养殖主要外排固形物浓度的效果。但需要注意的是,福建省部分地区要求经处理后符合排放标准的尾水才能进入农灌渠,因此使用鳗鲡养殖尾水进行农业灌溉时需符合《农业灌溉水质标准》 (GB 5084—2021)等相关排放标准。

1.4 双循环零排放养鳗技术治理模式

1.4.1 技术工艺

双循环零排放养殖系统包括“内循环”和“外循环”两个系统。内循环系统的作用是将鳗池中的尾水浓缩后再集中排出,从而减少鳗池尾水的排放量并保持良好的养殖水环境。外循环系统利用沉淀、精细过滤等方法截留并去除颗粒物,并通过添加菌藻等生物净化方式对过滤水进行水质优化,保证回用水的质量。其中技术工艺主要包括:1)鳗池增加鱼厕所或鱼污池,建立内循环养殖系统后,一般可减少排水80%以上[20],有利于减少外循环尾水处理面积。2)需要足够大的空间建造沉淀池、精细过滤系统、清水池、固形物集中池、浓缩固形物集中池、压滤车间、污泥饼收集区、菌藻培育车间等。3)通过固形物集中池对污水进行浓缩处理,2×104m2养鳗水面积每天产生的浓缩固形物一般不超过100 t。4)经生物处理剂处理,充分曝气后混合、絮凝沉淀或上浮,将沉淀物和上浮物移至浓缩固形物集中池。5)将浓缩固形物压成污泥饼,添加菌类微生物后装袋保存再利用。6)过滤或压滤后的清水添加菌藻,补充碳源等物质,经曝气增氧处理后,储存在蓄水池中,实现处理后的尾水回用或达标排放。具体流程见图4。

1.4.2 模式特点

该模式通过内循环减少排水、外循环水质优化和浓缩固形物处理,实现了双循环零排放的养殖目标,并能够有效地保持良好的养殖水环境,可以完全实现鳗鲡养殖尾水的达标排放,甚至长时间的零排放,但该模式对建设成本、场地要求、管理技术、从业者素质等要求较高。这种模式可能是未来鳗鲡养殖的发展方向,值得深入研究。目前该模式已在福建漳州市诏安县部分养殖场实施,也已实现了超过1年的养殖尾水零排放,最大程度降低了养殖场对周边环境的影响,提高了水资源的利用率。

2 各主要处理模式的优劣势

福建省开展的四种鳗鲡养殖尾水处理模式的技术特点有所不同,优劣势各异。总体而言,针对环保部门当下重点严控的总磷等尾水排放指标,目前四种模式均有较好的处理效果。

2.1 传统工厂化鳗鲡养殖尾水的化学处理常用模式

传统工厂化鳗鲡养殖的放苗密度较大,导致投饲量增多,产生的粪便等固形物较多,因此需要加大排换水量以保持良好的水环境,而一般养殖场较为缺乏减排的技术手段。目前,福建省大多数养鳗场采用“物理法(沉淀或过滤)+化学法(化学处理剂)”的处理模式进行尾水处理,可以较好地去除总磷等物质。该处理模式主要优势在于前期一次性投资不大、操作相对简单方便、技术成熟,需要掌握的技术难点不多。但是该模式也存在诸如运行成本高、沉积物收集及处置难、尾水中总氮等物质浓度难以达标等问题。未来养鳗产业需要面对这些问题,并积极探索更加环保、高效和经济的处理技术。

2.2 工厂化循环水鳗鲡养殖尾水的改进化学处理模式

针对传统工厂化鳗鲡养殖尾水排放量大的问题,部分养鳗业主通过增配微滤机、生化处理系统等措施开展工厂化循环水鳗鲡养殖,可大幅度降低尾水排放量,日排水量一般占总用水量的10%以内。该模式优势在于尾水排放量少,采用化学处理剂可以保证尾水中的主要指标达标排放,固形物容易集中收集和移除,除污效果显著,后端所需的处理面积也不大。但目前该模式的主要问题在于一次性投资大、处理成本偏高、沉积的污泥需要二次处理、总氮等物质浓度难以达标等。

2.3 鳗鲡养殖尾水的生态综合种养治理模式

建造多池多坝,多级利用动物(鱼、贝等)、植物(蔬菜、瓜果、水浮莲等)可以较好地降解养殖尾水中氮磷等物质,在4月—10月植物生长旺季时效果尤为突出。鉴于传统养鳗模式外排水量较大,建议鳗场采取内循环养殖或工厂化循环水养殖的方式,将尾水减排量提高至80%以上,并配合生态综合种养技术治理养殖尾水。该模式治理工艺特点是“鳗池(内循环或循环水养殖)+物理法(沉淀或过滤)+生物法(动植物)+化学法(备用)”。目前主要问题在于需要较大的生物消纳面积,而福建省土地资源较匮乏,很多鳗场无法取得足够的面积用来消纳。同时,由于采取多种治理技术相结合的模式,养鳗生产者还要掌握多种种养殖技术,熟悉轮种兼收、轮捕轮放等作业方式,才能够保证养殖尾水的达标排放。但此模式可以收获瓜、果、菜、鱼、贝等产品,获得额外的农产品收入,而且运行费用较低。

2.4 双循环零排放养鳗技术尾水治理模式

在鳗池旁边增设鱼厕所或鱼污池,建立鳗鲡养殖内循环系统,在菌、藻的水质调控下,可达到很好的减排效果。排出的尾水经过精细过滤等截污系统,通常可去除尾水中90%以上的颗粒物。通过截污系统的尾水再经过菌藻培养等调控,回流至鳗池,实现了鳗鲡养殖的零排放。其处理工艺的特点是“鳗池(内循环)+物理法(沉淀、过滤)+生物法(絮凝、动植物利用、菌藻生化等除污)”。目前已有部分鳗企建立了双循环零排放鳗鲡养殖系统,开展了超过1年的零排放养鳗试验,运行效果十分显著。目前主要问题在于一次性投资较大、操作较复杂、需要掌握的技术难度高、对养殖技术人员的技能和经验等专业素质要求较高等。

3 推进工厂化鳗鲡养殖尾水处理模式的建议

3.1 部门协同制定标准,科学规范尾水排放

水产养殖外排尾水的达标首先应有一个判定标准,而且本标准的制定与施行,应得到政府各职能部门、大多数养殖业者的支持,并与实际技术水平、发展层次相适应。但目前国内淡水渔业养殖尾水排放标准不统一,湖南、江苏、海南等省份已出台水产养殖尾水排放的相关标准[21],而福建省至今仍未制定相关地方标准。因此,建议:1)排放标准应由省生态环境部门牵头,海洋与渔业部门参与,共同制订出既符合福建省环保要求,又兼顾鳗鲡养殖业可持续发展的合适标准。2)制定标准应组织环保、养殖、病害、资源、质量安全、检测监测及评价管理等方面的专家来共同推进,有针对性地科学设定参数指标、采样要求、检测监测方法及其限值等,既要符合流域水环境的环保要求,又应兼顾鳗鲡养殖业的可持续发展。3)水产养殖尾水排放标准既要综合考虑短期效益与长远效益,还要兼顾社会稳定,以循序渐进为佳。就目前而言,可以先对尾水的临时排放限定值进行规定,便于各方操作使用,避免产生工作混乱。

3.2 加强养鳗技术创新,减少尾水排放总量

福建省养鳗业大多沿用20世纪日本传统的大排大换养殖技术,不仅需要良好的水源,而且用水量较大。大排大换也造成了养殖用水过度、池水环境不稳定、病害频发、用药增加、产品质量难以控制等诸多问题,越来越不适应现代渔业的发展需要。因此,建议:1)通过增加微滤或超滤、生化系统等循环水养鳗技术,减少尾水排放。2)引入内循环水养殖系统,增加鱼厕所或鱼污池,在每口鳗池中安装底部清扫机、微滤机或其他清污聚污装置,及时去除粪便等颗粒物,以实现尾水减排的目的。3)学习先进的鳗鲡养殖工艺和现代化基础设施建设、饲养技术、管理操作、病害防控等技术,不断改进和提升从业者自身养殖技术水平。只有不断优化场地布局与建设,加强养殖管理及病害防控,加快设施设备的改进等技术创新步伐,采取有效措施将鳗池中的颗粒粪便集中、浓缩,才能持续减少养殖尾水的排放量,为后端的尾水处理及达标排放提供保障。

3.3 及时去除颗粒粪便,不断优化处理系统

3.4 完善尾水处理模式,因地制宜,选用得当

近年来,福建省在鳗鲡养殖尾水处理模式上进行了较好探索,但目前大多鳗场仍以传统化学处理为主,这与福建省土地资源较匮乏有关。从长远来看,传统的化学处理方法短板突出,因此,建议:1)鳗鲡养殖从业者应采取物理、生物法为主,化学法为辅的技术理念。2)结合自身条件选用适合的治理模式,积极探索生态种养新观念,实现尾水的资源化利用。3)试验示范双循环零排放鳗鲡养殖尾水处理模式,推广内循环鳗鲡养殖、菌藻扩培生产、去固除污、调水控水稳水等技术要领,提升养殖操作技能,实现排水量少、化学药物使用少、去除颗粒粪便多、水循环利用率高的目标,最终形成现代化、高质量的鳗鲡养殖新模式。

3.5 规范尾水处理操作,强化投入成本控制

鳗鲡养殖尾水治理的技术繁多,处理模式多样,工程投资费用也差距较大。不同模式在各地的应用效果参差不齐,盲目引入其他地区适用的处理模式也未必能达到满意的效果。因此,建议:1)养殖单位应在掌握尾水处理技术的基础上,结合实际,探索、制订适合自身养殖单位的尾水治理模式。2)总结效果好的尾水处理技术模式,摸清关键点、注意事项,形成标准化的操作规范,并制订操作手册,便于实现技术共享。3)养殖尾水处理的操作应由专人负责,明确其工作职责和要求,保证处理系统的正常运行,并制定应急预案。4)强化投入成本控制,药品使用浓度、使用量与投饲量、排水量等因素密切相关,在系统运行中不断总结经验,核算运行成本,在治理效果和资源投入中取得最佳的平衡。

3.6 组织培训,扩大宣传,提高从业人员素质

四种鳗鲡养殖尾水治理模式的技术特点均有差异,其关键点、技术环节也各不相同,对大多数鳗鲡养殖业主来说还是新技术,相关知识积累少,缺乏相关经验。因此,建议:1)组织专家、技术人员开办多种鳗鲡养殖尾水治理模式的技术培训班,广泛宣传福建省先进的鳗鲡养殖尾水治理模式或技术,提升从业人员的技能和知识水平。2)支持各地引进先进、适用的鳗鲡养殖尾水治理技术,选择有动力、有开拓精神的养殖业主开展试验,邀请有创新精神的养殖业主、技术人员参观成功的典型的鳗场,与有经验的技术人员多交流,增强实施鳗鲡养殖尾水治理的信心。3)在技术、资金上支持大型鳗鲡养殖企业,鼓励行业加快创新发展,鼓励企业内部实施线上线下相结合的技术轮训、操作现场培训等,不断提升全行业的养殖技术水平,实现养殖技术的新飞跃。