日本国民健康保险的缘起

文|袁畅 吕光

对“劳动力”的保护是日本现代医疗制度建立、现代社会保障制度建立的初衷。

作为一个全球医疗领域的翘楚,日本的医疗体系一直备受瞩目,从医保体系到医院管理,再到医学教育,日本在多个方面都展现出了卓越的实力。日本国民健康保险是一项全民健康保险制度,历经半个世纪发展,成为日本医疗和社会福利体系中不可或缺的一部分。

现代医疗制度的建立

日本近现代意义上医疗制度的建立是在明治7年,也就是1874年由东京都政府公布的《医制》开始的。此前,也就是幕府时代,形式意义上公立医疗机构只有德川幕府建立的“小石川养生所”一座,尽管日本学者将“小石川养生所”作为日本公立医疗机构的起点,但其实质是一所“救济机构”,与现代意义上的“医院”相去甚远。

日本明治初期的医生以“汉方医”为主。“汉方医”的别名又称“药师”,其成因大概为医生为患者治疗并不收取诊疗费,而是将诊疗费融入药费,医生收入以药费为主。据1874年统计资料看,日本全境每10万人有医生86.2人。根据《医制》,日本的医疗发展以“西医”为主,西医医生的资格须经过国家考试合格取得。

1871年,日本废藩置县,明治维新进入到实质性阶段;1889年,《药品营业与交易规则》正式公布,药师及药品销售管理相关制度创设;1890年,第一届日本医学会开幕;1899年,第一次日本全国肺结核病因死亡普查,经查当年度6.6408万人死于肺结核病;1906年,《医师法》和《牙医师法》正式公布;1915年,《医师、牙医师、药剂师资格取得规则》正式制定,等等。与日本医疗开始全面“西化”的过程相对应,现代医疗的普及也在日本国民中迅速展开。1877年,即明治10年左右,日本的公立医院开始在各地建立。

不利

医生收入高、医疗利润率高、诊疗费负担重……不仅不利于“西医”的普及,也不利于日本现代医疗制度的建立。

其时,公立医院除了医疗的机能外还要承担医疗教育、研究的责任,但“西化”的速度在“汉方药师”的传统下以及医疗教育不足的双重因素下变得缓慢。1880年代—1900年代初期(即日本明治20年代到大正初中期),“西医”的诊疗价格一直处于高位。因为,此时的诊疗费依然是以“药费”为中心,而随着“西医”诊疗方式的推广,注射、检查、外科手术等新诊疗费用的增加,尤其是彼时放射检查方式的出现,药费以外的负担不断攀升。因为缺少资料,只能以大正初中期(1915—1925年)医生的收入与平均收入作一对比:全日本地区,医生月收入平均为751日元,因病人拖欠等原因应收未收费用为平均每月93日元,利润额,即总收入减去总支出为658日元。而此时以东京为例,普通男性劳动者月收入平均93日元,可见,医疗行业的利润率之高、医生收入之高,远超其他行业及劳动者。

从图1可见看出,普通劳动者日平均诊疗费在0.62~0.57日元之间,若以上文提及的东京都普通男性劳动者月收入93日元计算,诊疗费相当于月收入的21.1%以上,占劳动者平均月收入的1/5。

图1 1922—1923 年每人每日平均诊疗费 单位:日元

医生收入高、医疗利润率高、诊疗费负担重……不仅不利于“西医”的普及,也不利于日本现代医疗制度的建立,须知在经济发展初期,社会收入两极分化情况严重,以东京都男性劳动者月收入为标准,若月收入低于90日元,则诊疗费将占其收入的1/3——因病致贫或无力负担医疗费用的情况不在少数。有鉴于此,先是1911年,明治政府拨专款设立“恩赐济生会”作为慈善性医疗机构。1911年,铃木梅四郎等医生成立社会组织法人(非营利性法人)“实费诊疗所”,“实费”意为“实际发生的费用”,顾名思义,“实费诊疗所”的目的在于帮助低收入人群能够负担医疗费用。铃木梅四郎的行为必然受到一部分医生群体的反对,但并未阻挡“实费诊疗所”在日本各地的不断涌现。“实费”并不能维持医生的生存,在供需的不断博弈后,“实费”变为“轻费”——“轻费诊疗所”最终成了这一时期日本最为普遍的医疗机构。

明治维新以来,现代企业的建立造就了“劳动者”的出现。在日本工业化进程中,尤其是矿业的发展,使得对劳动者的劳动卫生保护意识抬头。与工业化同时进行的是医疗现代化或者说“西化”的过程,日本各地的现代医疗机构以及“西医”资格认定制度的建立和普及,是日本现代医疗制度发端的社会基础。

及至一战前后,特别是日本大正初中期的产业经济繁荣造就了经济社会发展转型,特别是国外市场的扩展、劳动力需求的增加以及工业企业的迅猛发展,在这一时代背景下,“劳动者”的自我保护意识萌芽,劳动者组织——劳动工会纷纷建立,开始出现了全国性的劳动工会组织“友爱会”。另一端,企业主群体也开始注重对劳动者的保护,不仅在大中型工厂中设置医疗设备,为劳动者的伤病照护制定、委托医疗机构并提供必要的医疗补助成为普遍的举措。尤其是在医疗、补助等费用上开始出现“企业主—劳动者”相互负担,这一模式为今后的健康保险立法奠定了经济、社会层面的立法基础。

国民健康保险制度前史

日本现代医疗制度的建立先于社会保障制度。这也是无可厚非的一个“常识”,但明治以来,“汉方医”向现代西医过渡,造就了传统“以药养医”模式的消亡。特别是“诊疗”概念的出现,医疗费用陡然攀高,打破了原来农业社会的消费模式,造就了一大批因病致贫的贫民;而与此同时,现代工业工厂的建立,也在短期内形成了“工薪阶层”,或曰“劳动者”。这一连带反应,在新崛起的高收入阶层“医师”看来,对于因病致贫的贫民的扶助,自然是社会救济层面的事情;而现代工厂的工薪阶层毕竟是少数,社会救济政策也倾向于解决由于医疗负担带来的巨大的社会问题。这段时期的矛盾表现在“实费”“轻费”诊疗所的出现。

及至现代工厂对劳动者的保障意识的抬头,企业和工厂开始与医疗机构建立“医疗服务”相关契约关系等。而且,伴随着产业经济的发展,“劳动者”人数增多,劳动医疗卫生问题引起的劳资纠纷频发,“救济”问题便被“劳动保障”问题掩盖,形成了新的“社会问题”以及由此产生的“社会政策”,即《健康保险法》。

对“劳动力”的保护是日本现代医疗制度建立、现代社会保障制度建立的初衷,这一点在今天看来仍是如此。彼时,“劳动者”相比其他社会阶层而言还是少数,但正是迎合产业经济政策发展,对少数“劳动者”提供劳动卫生保障以消除其不安,使得其他社会阶层积极涌入“劳动者”群体,为日本早期的经济发展提供了正向的社会流动渠道。初始对产业政策的促进,成为日后庞大劳动者群体形成的助力。这一点,在未来亦将成为日本社会保障制度,或者说为后来国民健康保险的建立,提供了制度基础。

日本健康保险制度的建立与日本工业化、城镇化进程同步。日本的工业化从轻纺、矿业发端,与我国重工业先行有很大区别。对于轻纺、矿业而言,在转入工业劳动者的同时必须注重社会消费意识的培育,也可以理解为“市民意识”的培育,从日本最初的劳动保障制度的公益性或者说“救济”性就可以看出,在工业化进程初始阶段社会公益意识就开始抬头。加之,工业社会带来的新的生活方式,即工薪作为主要收入来源的生活方式——这一点对工薪阶层的形成有极大促进,或者可以说,在短时间内迅速培养了劳动者的工业劳动能力以及工业社会的消费习惯和市民意识。

这时期,犹如一个蓄水池,蓄水池上有两个水喉同时注水——一个是从其他领域转入工业的劳动力人群,一个则是从农村转入城镇的市民消费阶层。而“一战”的刚需,是这一进程的“加速剂”,加速了日本劳动力群体扩展的速度和范围。《矿业法》将矿工的劳动保障提升到制度层面,保障了工业原材料的供给;随后的《工厂法》约束了企业主、资本家的“剥削”行为,为劳动工会组织、劳动者本人改善了劳动环境;《健康保险法》将上述二法的保障范围扩大到中小企业,从制度层面几乎覆盖了所有产业类型、规模的企业,为“工薪阶层”的形成打下了制度保障。

规模企业(大企业)的出现是产业经济发展的必然,对劳动工会组织机能的重视是协调劳资关系,保障经济稳定发展的前提。在劳资纠纷频发的时期,对于劳动者医疗卫生保障的建立既可以为“资方”吸引、提供源源不断的劳动力;又可以消除劳动者的不安,为其改善劳动环境,从而提高劳动生产率。健康保险制度正是在这样“折中”的制度选择中脱颖而出。当然,制度成本低廉并非是日本政府的唯一选择,对于“大企业”劳动工会的重视,并赋予其在工会组织参加者的健康保险层面的“对话机能”,也造就了大企业、中小企业的多元制度选择。

综上所述,在今天看来,我们可以这样定义,日本在工业化、城镇化的同时,建立起了现代医疗社会保障制度。

健康保险制度始于对产业劳动者的保护,也奠定了日本国民健康保险制度中职业化分层的多元特征。

日文“共济组合”笔者译为互助工会,日语“组合”系自治、自助组织的意思,与我国的工会颇有不同,但其劳动者集体组织的性质却是一致的。

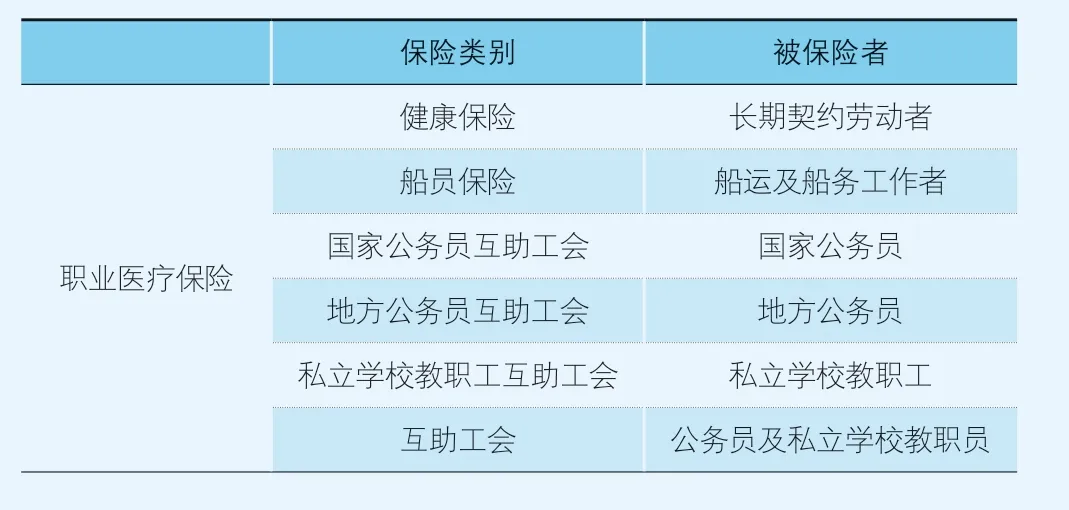

现代日本社会保障的基石,即国民健康保险制度是以职业划分为多元社会群体提供全面的医疗保险服务——这一点,被许多研究者称为“日本独有”的制度特色,见表1。现代日本国民皆保险体系由三大保险制度组成,分为职业医疗保险、地域医疗保险和后期高龄者医疗制度。其中,职业医疗保险制度则源自《健康保险法》时期。

表1 日本健康保险的类别与职业划分

表1显示,日本公司长期契约劳动者、船员、公务员、私立学校教职工等职业分别适用不同的医疗保险制度。而上溯《矿业法》《工厂法》,及至《健康保险法》时期,对产业劳动者的保护,并区别于公务员的“恩赐”制度,不得不说是开了一个职业划分被保险人人群,即保险适用对象的制度先河,只是彼时是以产业政策实施为目的,此时以社会福祉发展为目的。

总而言之,日本的国民健康保险渊源是对劳动者的劳动环境及卫生状况的保护开始的。日本的社会保障制度建立是与日本现代化进程同时进行的,尤其是与其工业化进程同时展开的。日本的社会保障制度的建立是“政府—企业—国民”三方共同博弈的成果,发端于农工商省为产业发展提供的政策保护;劳动者的自我保护意识抬头为制度建立奠定了社会基础;企业主为劳动者提供的劳动保障从短期、临时性的到长期的、多方位的是制度建立中从消极方向转向积极方向的关键一环。此外,社会组织(非营利性)在日本社会保障制度建立过程中有着重要的促进作用。