全国港航科技创新网络结构特征及演化

金嘉晨,殷明

(上海海事大学,上海国际航运研究中心,上海 200080)

0 引言

科技正以越来越显著的方式影响交通运输的效率及服务水平[1]。在科技进步的影响下,港航业日益转向数字化、智能化及绿色化,科技创新成为港航业实现高质量发展的核心驱动力。根据中国航海学会2022 年发布的《中国智能航运技术与产业化发展预测》,我国在多项关键核心技术上已接近国际先进水平,但技术发展还受到政策、法规、标准以及研发投入和基础设施条件等因素的制约。根据资源观理论[2],组织可以通过合作创新从外部获取互补性资源,从而降低研发风险。FREEMAN[3]据此首次提出创新网络概念,认为在合作创新的模式下,创新主体之间会形成相互依存的创新网络。创新主体嵌入创新网络的程度,将影响其创新能力和创新绩效。因此,探究港航科技创新网络的特征及其演化规律,对港航主体更好获取和利用资源,提高科技创新能力具有现实意义。

关于港航创新网络的研究主要集中在结构特征、驱动因素及协同效应等方向。宓泽锋等[4]分析海岛地区海洋创新网络创新主体的网络地位,得出定海区海洋产业的创新网络发展实现了从高校和研究所推动到以高校和大型企业为主要创新推动力的转变。张露予[5]研究海洋能产业技术创新系统中主体要素间合作的网络关系发现,网络连接关系不强,由国家主导投资的科研机构在网络中占据重要位置,高校次之,企业很少参与。HERMANN等[6]研究中介机构在绿色海事技术项目中的参与者角色,证实中介机构可以为早期网络提供预见、协调、增加网络连通性和扫描信息等功能,也可以在塑造新兴创新途径方面发挥积极作用。GARCIA等[7]对丹麦海运业生态创新网络的研究表明,企业的资源和知识投入对生态创新网络的价值获取至关重要。MONTEIRO等[8]研究西班牙、德国、荷兰和挪威的海洋集群分化框架,提出集群的地理邻近促进了海洋知识网络和创新。吴洁等[9]通过测度我国海洋创新生态系统的协同度,提出创新网络与创新主体、创新资源、创新平台及创新环境之间的协同水平有待提高,且存在区域异质性。

目前,国内外相关研究日益关注利用网络分析法探究港航创新网络问题。王崇锋等[10]利用网络聚集系数、平均路径长度、小世界熵数、网络密度及最大连通图节点占比等指标构建创新者合作关系量化体系,证实创新者合作关系对海洋产业创新产出的影响。李颖等[11]引入平均度、平均加权度、平均聚类系数、平均路径长度、模块化、网络密度及网络直径等指标分析中国沿海地区海洋产业合作创新网络的拓扑结构,提出网络结构出现扩张和小团体,但整体网络不连通且局部连通性低。BENTLAGE等[12]利用加权度中心性和模块度分析德国北部以创新为导向的海洋知识网络及其子网络结构,评估知识转移对海洋经济成功的作用和海洋活动领域的相互依存性。

现有研究对港航创新网络进行了有益探索,但研究视角主要从统计或计量的角度分析港航创新网络特征和与外部的关联性等,很少从系统整体视角研究港航创新网络的结构特征及演化;研究对象集中在以专利和论文为代表的技术网络和知识网络,或是针对特定技术开发项目的合作网络,缺乏能够反映科技成果水平的科技创新网络研究;研究内容侧重基于主体间合作次数的网络结构特征,极少考虑主体间的合作质量,对个体特征、二元特征及其变化规律的讨论较少。为此,本文采用2007—2021年港口和航海领域科技创新获奖项目数据,根据奖励类别和获奖等级确定主体间合作关系的质量权重,构建基于合作质量的全国港口和航海科技创新无向加权网络,利用复杂网络分析方法,从整体、个体及主体间这3部分研究科技创新网络的结构特征及演化趋势,并对港口和航海科技创新网络进行比较分析。

1 数据和研究方法

1.1 数据集

本文从港口和航海两方面分析全国港航科技创新网络,选取数据分别来自中国港口协会科技进步奖和中国航海学会科学技术奖。中国港口协会科技进步奖设立于2006 年,旨在表彰全国港口领域在科学研究、技术创新与开发、科技成果的推广应用和实现高新技术产业化等方面取得成果或做出贡献的个人和组织。中国航海学会科学技术奖设立于2002 年,旨在表彰全国航海领域在科学研究、技术开发和建设工程、社会公益性航海科技项目、国家重大工程项目及软科学研究项目等方面对航海科学技术进步做出突出贡献的组织和个人。这两个奖项是面向我国港口和航海领域的综合性科技奖项,均将技术创新性、先进性、复杂性、成熟度及对相关领域科技进步的推动作用和综合效益作为评奖的重要指标,能够全面地反映我国港航领域的科技创新发展水平。

考虑到中国港口协会和中国航海学会科技进步奖的获奖项目数量较为有限,进一步增加技术发明奖。中国港口协会和中国航海学会技术发明奖是授予运用科学技术知识在港口和航海领域产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的组织和个人,可以从具有先进性、创造性及实用性的科技创新成果方面丰富数据集。但中国港口协会技术发明奖增设于2013 年,明确提出该奖项授予个人而非组织,因而,缺乏完成单位的详细信息。中国航海学会技术发明奖增设于2020 年,同时授予组织和个人,具有完成单位的详细信息,但设立时间较短,对数据扩充的贡献较为有限,因此,进一步从其他来源扩充数据集。综合考虑奖项的国内影响力和行业代表性,选取国家科学技术进步奖和中国交通运输协会科技进步奖。将“港”“湾”“码”“集”“货”“场”“吊”作为港口领域的关键词,“航”“海”“河”“水”“船”“波”“浚”作为航海领域的关键词 搜索相关奖项,并核实获奖项目的归类情况。

综上,本文采用2007—2021 年中国港口科技进步奖、中国航海学会科技进步奖和技术发明奖、国家科学技术进步奖及中国交通运输协会科技进步奖的获奖项目数据。其中,港口领域有872个获奖项目,涉及479个创新主体;航海领域有941个获奖项目,涉及831个创新主体。

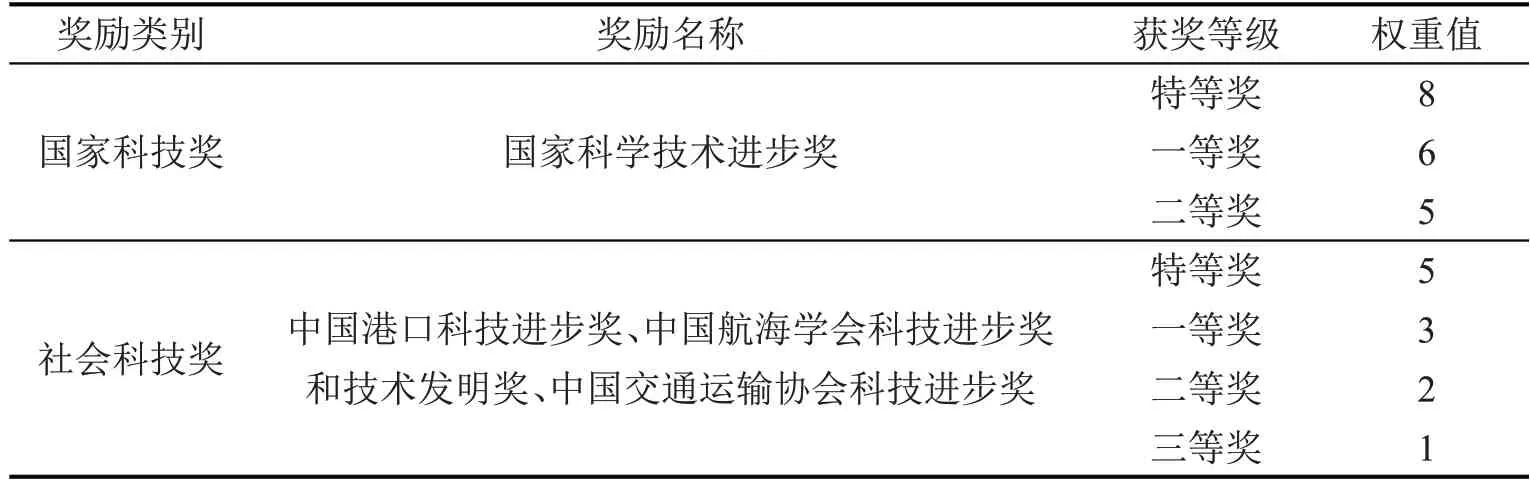

1.2 网络构建

本文构建的全国港口和航海科技创新网络是无向加权网络。网络中的节点是科技创新获奖项目的合作单位,边是合作单位之间的合作关系。边的权重由合作项目的奖励类别和获奖等级共同确定,权重值越大,表示合作单位的合作质量越高,科技创新产出的水平也越高。不同奖励类别和不同获奖等级对应的权重值如表1所示。其中,国家科技奖的权重值整体高于社会科技奖;特等奖由于其稀缺性,被分配更高的权重值;一等奖、二等奖及三等奖的权重值依次递减。此外,通过适当设置检索条件,将合作单位分为企业、高校、科研机构、政府和公共机构这5种类型。对于企业而言,合作单位的名称可以是公司、集团及厂等,也可以是几个名称的组合。类似地,高校的名称可以是大学和学院等,科研机构的名称可以是研究院、研究所、研究中心及技术中心等,政府的名称可以是部、厅、局及委员会等,公共机构的名称可以是社、学会、协会及中心等。

表1 全国港口和航海科技创新网络权重赋值表Table 1 Weight assignment for national port and navigation technology innovation networks

1.3 研究方法

本文采用复杂网络分析法中的网络密度、特征路径长度及聚集系数分析全国港航科技创新网络的整体结构特征,加权度数中心度和加权中介中心度分析全国港航科技创新网络的个体结构特征。指标计算通过Ucinet软件实现。

(1)网络密度

网络密度为网络中实际存在的边数与最大可能边数的比值,反映港航科技创新网络的紧密度。

式中:D为网络密度;E为网络中实际存在的边数;n为网络中节点的个数。

(2)特征路径长度

特征路径长度为任意两个节点i和j之间最短路径边数的平均值,反映港航科技创新网络的连通性。

式中:L为特征路径长度;dij为节点i和j之间最短路径的边数。

(3)聚集系数

聚集系数为节点与邻居节点之间实际存在的边数与最大可能边数的比值。

式中:Ci为节点i的聚集系数;Ei为节点i与邻居节点之间实际存在的边数;ki为节点i的邻居节点数。网络的聚集系数C定义为所有节点聚集系数的平均值,反映港航科技创新网络的凝聚力。

(4)加权度数中心度

加权度数中心度为节点与所有其他节点直接联系的程度,反映港航科技创新网络主体的直接合作能力,揭示主体在网络中的活跃度和影响力。

式中:Wi为节点i的加权度数中心度;wij为节点i和j之间边的权重。

(5)加权中介中心度

加权中介中心度为经过节点i的最短路径数与所有节点间的最短路径数的比值,反映港航科技创新网络主体影响其他主体的能力,揭示主体在网络中的信息传递和控制能力。

式中:Bi为节点i的加权中介中心度;Njq(i)为节点j和q之间经过节点i的最短路径数;Njq为节点j和q之间的最短路径数。在加权网络中,最短路径是指路径上边的权重和最小的路径。

2 结果分析

2.1 网络整体结构特征

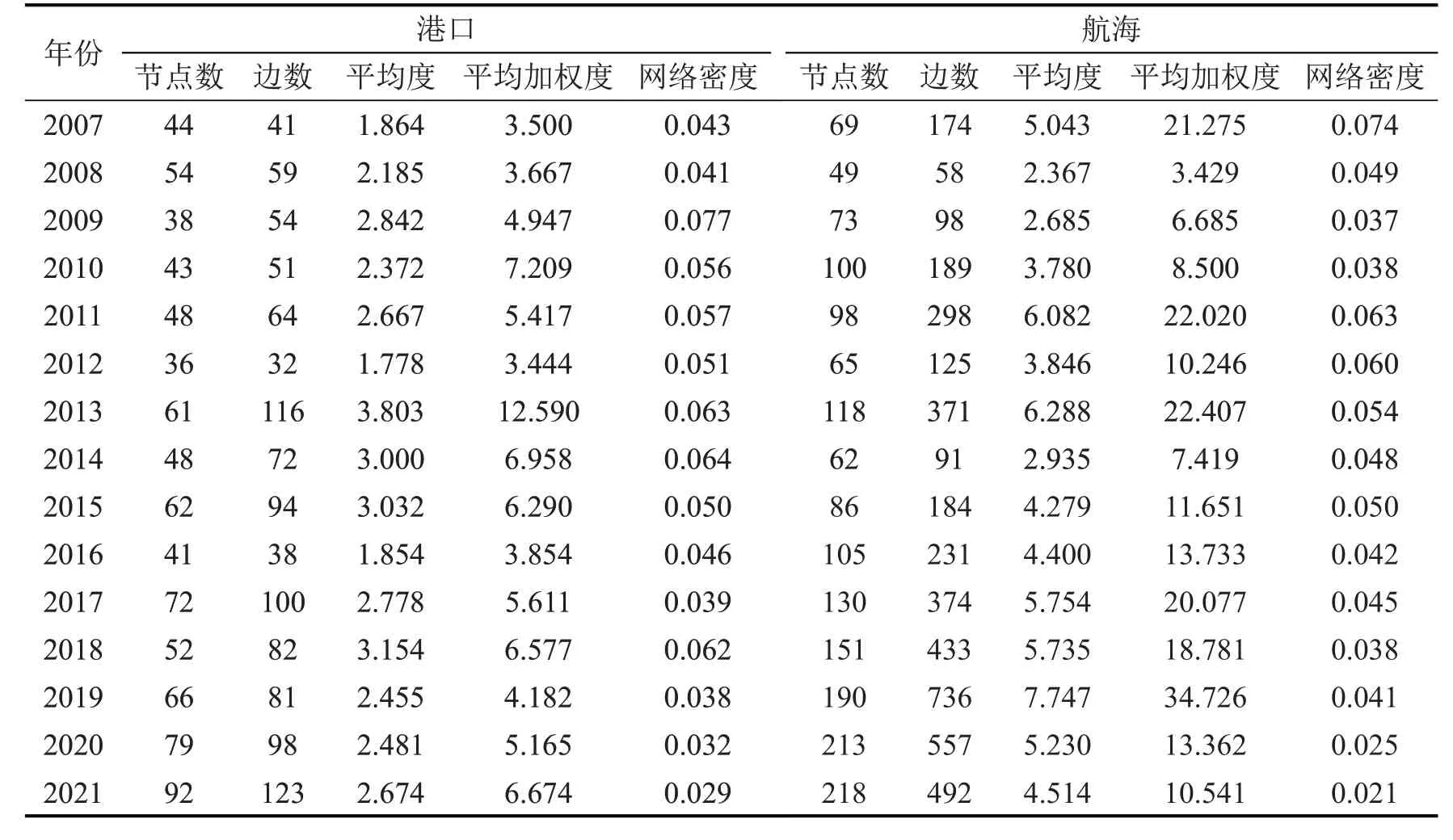

全国港口和航海科技创新网络的基本统计特征如表2所示。2007—2021年,港口和航海科技创新主体数分别由44 和69 个增加至92 和218 个,年均增长分别为5.4%和8.6%。合作关系数分别由41条和174 条增加至123 条和492 条,年均增长分别为8.2%和7.7%。创新主体的平均合作伙伴数分别由1.9 个增加至2.7 个和保持在5.0 个,平均合作强度分别由3.5和21.3增加至6.7和34.7,说明港口和航海科技创新网络规模扩大,创新主体的合作伙伴增多,合作质量提高。网络密度分别介于0.029~0.077 和0.021~0.074,总体均呈现波动减小的趋势,说明港口和航海科技创新网络在扩张过程中新增主体与新增合作保持异步变化,新增主体之间的合作多,新增主体与原有主体之间的合作少,两两合作较多,多主体合作较少,导致网络的连通性弱和稳定性差。

表2 2007—2021年全国港口和航海科技创新网络统计特征Table 2 Characteristics of national port and navigation technology innovation networks from 2007 to 2021

全国港口和航海科技创新网络的小世界指标如表3 所示。港口科技创新网络中主体之间的特征路径长度呈现波动上升趋势,由2.928 上升至3.563,聚集系数呈现缓慢上升趋势,由0.656 上升至0.826,网络更具有凝聚性,创新合作效率提高。与同规模的随机网络相比,港口科技创新网络的特征路径长度相对较短,聚集系数明显更高,说明网络存在明显的合作团体,同一团体的创新主体之间的合作比不同团体的创新主体之间的合作更加紧密。航海科技创新网络中主体之间的特征路径长度呈现明显上升趋势,由7.486 上升至8.066,聚集系数保持总体平稳趋势,介于0.786~0.915,创新合作的连通性下降。与同规模的随机网络相比,航海科技创新网络的特征路径长度相对较长,聚集系数明显更高,说明航海科技创新网络的“小世界”效应并不显著。

表3 2007—2021年全国港口和航海科技创新网络小世界指标Table 3 Measures of small-world of national port and navigation technology innovation networks from 2007 to 2021

总体来看,全国港口和航海科技创新网络的全局特征表现一致,主要因为在技术进步和高质量发展的推动下,港航业的科技创新需求日益释放,促进网络规模增长和合作质量提高。但全国港口和航海科技创新网络的局部特征存在差异,主要因为港口业具有很强的地方属性,大型港口集团通常具备自主研发能力,容易依赖自身或者腹地资源实现科技创新,网络的连通性更强,团体式创新特征明显。航海领域涵盖的细分行业较多,科技创新项目往往具有覆盖范围广和涉及主体多等特征,可能导致网络形成层次或模块化结构。其中,主体之间的局部连接很强,但全局连通性相对较弱。例如,围绕通航和船舶等特定细分行业内部存在紧密合作的团体,但细分行业之间的联系不够紧密。

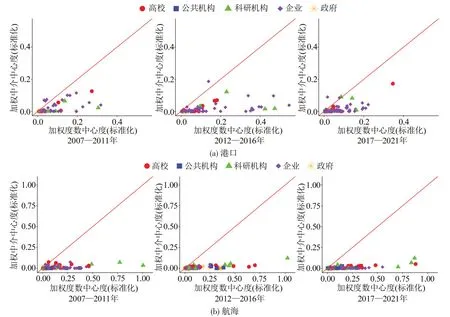

2.2 网络个体结构特征

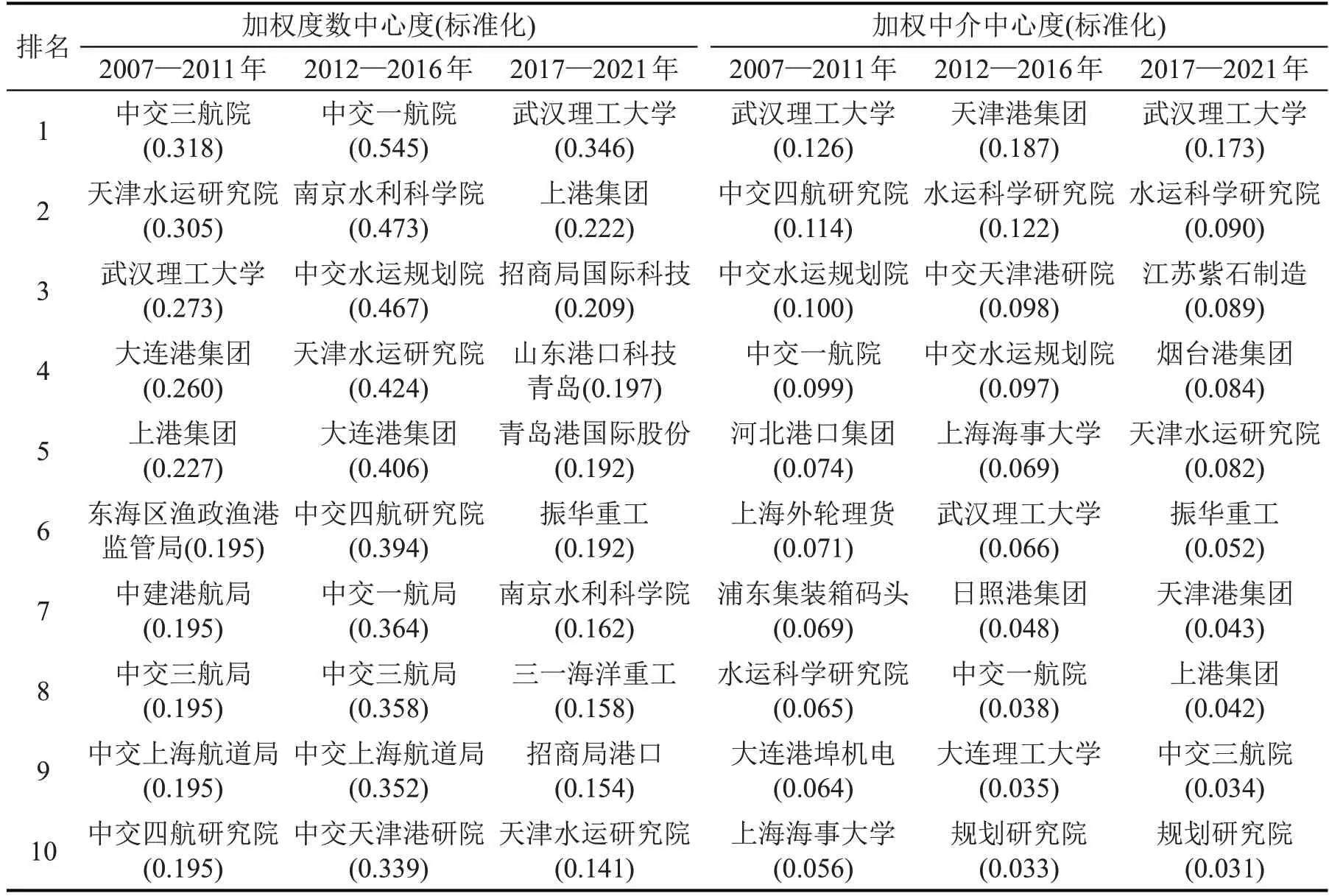

按照2007—2011 年、2012—2016 年和2017—2021年,分阶段展示全国港口和航海科技创新网络的节点中心性,如图1 所示。采用加权度数中心度-加权中介中心度平面发现,港口科技创新网络的节点中心性呈波动分异趋势,如图1(a)所示,节点的主要分布区域从0.30×0.15 先扩大到0.60×0.20,再缩小到0.25×0.10,最高加权度数中心度介于0.31~0.55,最高加权中介中心度介于0.12~0.19,呈现从相对平等和分散的网络结构向有明确权力中心和更加集中的网络结构的转变。其中,企业的加权度数中心度集中在0.4 以内的中低值区域,大于0.4 的高值节点减少,加权中介中心度逐步下降到0.1 以内的低值区域,说明企业在网络中表现活跃,但参与项目的奖励类别或获奖等级下降,网络影响力和信息控制能力有所减弱。高校的加权度数中心度和加权中介中心度均稳定在0.4以内的中低值区域,高值节点的中心度增加至(0.35,0.17),说明部分高校参与了更多高类别和高等级获奖项目,资源获取和信息控制能力逐渐增强。科研机构呈现加权度数中心度降低和加权中介中心度增长的变化,表现出逐步从核心参与者向关键协调者的角色转变。就具体组织而言,如表4 所示,每个阶段加权度数中心度均排名前10的组织是交通运输部天津水运工程科学研究院,每个阶段加权中介中心度均排名前10的组织是武汉理工大学和交通运输部水运科学研究院。

图1 2007—2021年全国港口和航海科技创新网络加权度数中心度-加权中介中心度平面Fig.1 Weighted degree centrality-weighted betweenness centrality planes of national port and navigation technology innovation networks from 2007 to 2021

表4 2007—2021年全国港口科技创新网络中心度指标排名前10的创新主体Table 4 Top 10 actors in centrality of national port technology innovation networks from 2007 to 2021

航海科技创新网络的节点中心性呈“一边倒”的趋势,如图1(b)所示,节点在每个阶段均具有更高的加权度数中心度而不是更高的加权中介中心度,加权度数中心度大于0.5 的高值节点数量从2 个增加到5 个,说明网络节点之间倾向于直接联系,少数节点由于频繁参与高类别和高等级获奖项目,在网络中的重要性增加。其中,科研机构、高校和公共机构的加权度数中心度呈上升趋势,有更多节点从0.25 以内的低值区域进入0.25 以上的中高值区域,高值节点从科研机构扩展到科研机构、高校和企业,但加权中介中心度基本保持在0.15以内的低值区域,说明这些节点参与了更多高类别和高等级获奖项目,科研机构和高校的网络地位更加重要,但充当网络“桥梁”的角色均没有明显增加,合作的互动模式没有发生根本性变化。就具体组织而言,如表5 所示,交通运输部水运科学研究院和交通运输部天津水运工程科学研究院的加权度数中心度和加权中介中心度在每个阶段均位居前列,是影响网络形成与发展的关键组织。此外,每个阶段加权度数中心度均排名前10的组织还有南京水利科学研究院,加权中介中心度均排名前10的组织还有大连海事大学。

表5 2007—2021年全国航海科技创新网络中心度指标排名前10的创新主体Table 5 Top 10 actors in centrality of national navigation technology innovation networks from 2007 to 2021

可以看出,港口和航海科技创新主体随着时间发展倾向于直接参与更多高类别和高等级获奖项目,并逐渐形成了网络的权力中心,科研机构和高校的网络中心地位均十分突出且日益提高,表明突破关键共性技术和获取前沿知识在当前港航高水平科技创新中的重要性,但网络的成员构成和关键节点方面存在差异。在港口科技创新网络中,“产”的主导地位比较突出,特别是一些大型港口集团参与高类别和高等级获奖项目的能力较强;在航海科技创新网络中,“公”“政”的参与度相对更高,例如,中国船级社和交通运输部海事局均进入加权度数中心度和加权中介中心度的前10位。主要是因为港口运营商在港口业通常占据核心位置,容易在港口领域的高水平科技创新中扮演关键角色;航海领域的科技创新涉及较多有关防污染和救助等公益性项目,吸引公共机构和政府部门的参与。

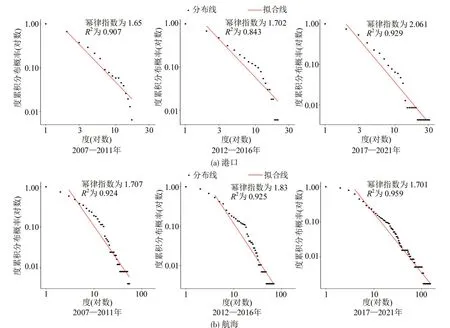

2.3 主体间合作时空分异特征

创新主体之间的合作与资源流动有关,分析合作的分布结构及其演化过程有助于加强对科技创新资源流动及其变化规律的理解。从合作伙伴的数量分布来看,全国港口和航海科技创新的主体间合作呈现中心化,如图2所示。网络的累积度分布在3 个阶段均呈现双对数直线关系,除第2 阶段的港口科技创新网络外,拟合优度R2均在0.9 以上,表明网络遵循幂律分布,少数创新主体拥有大量合作伙伴,大多数创新主体只有少量合作伙伴。港口科技创新网络的幂律指数α从1.65增大到2.06,如图2(a)所示,说明网络中拥有大量合作伙伴的中心主体趋向相对减少,合作从中心化趋向分散化。航海科技创新网络的幂律指数α先升后降,在1.7~1.9 之间小幅波动,如图2(b)所示,表明网络的中心化程度趋向增强,但创新主体之间的合作关系没有发生根本性变化。

图2 全国港口和航海科技创新网络累积度分布双对数曲线Fig.2 Cumulative degree distribution curves of national port and navigation technology innovation networks(log-log)

从合作伙伴的强度分布来看,港口科技创新主体间合作呈现同配向混合特征的转变,如图3(a)所示,2007—2011 年,节点在合作强度低至中等的区域较为密集,表明参与合作的主体倾向于与奖励类别和获奖等级相对较低的伙伴进行合作;2012—2016年,节点在合作强度较高的区域有轻微的聚集趋势,表明获得高类别和高等级奖项的主体之间倾向于相互合作,合作关系具有同配性,呈现由高水平科技创新参与者组成的“富人俱乐部”现象;2017—2021 年,受到网络扩张的影响,合作关系变得分散,合作伙伴选择呈现多样化。航海科技创新主体间合作表现为同配向异配特征的转变,如图3(b)所示,2007—2011 年和2012—2016 年,节点分布相对分散,但在合作强度中等的区域呈现聚集趋势,并且聚集趋势随时间有所加强,表明合作关系开始集中化,获得较高类别和较高等级奖项的主体之间倾向于相互合作;2017—2021 年,随着合作强度的提高,节点合作伙伴的平均合作强度出现明显下降,表明获得高类别和高等级奖项的主体更倾向于与奖励类别和获奖等级相对较低的主体合作,合作关系呈现异配性。可以看出,港口科技创新主体间合作表现出强强联合和强弱互动的齐头并进局面,航海科技创新主体间合作在核心组织的带领下,例如,交通运输部水运科学研究院和交通运输部天津水运工程科学研究院等,有助于新兴主体更加容易地融入科技创新网络。

图3 2007—2021年全国港口和航海科技创新网络合作强度与合作伙伴平均合作强度的关系Fig.3 Relationship between strength and average neighbor strength of national port and navigation technology innovation networks(log-log)from 2007 to 2021

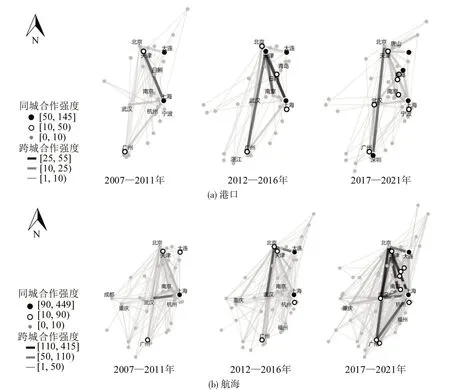

从合作伙伴的空间分布来看,全国港口科技创新主体间合作呈现同城化和跨城化异步变化。如图4(a)所示,港口科技创新主体的同城合作强度稳步增长,跨城合作强度先升后降,同城合作强度在3 个阶段均远高于跨城合作强度。上海和大连的创新主体同城合作强度最高,其中,上海创新主体的同城合作强度变化不大,3 个阶段均保持在120 以上,大连创新主体的同城合作强度呈大幅提升趋势,从第1阶段的56增加到第3阶段的102;跨城合作从与上海创新主体的跨区域合作为主向与北京、上海、武汉、天津及深圳创新主体的跨区域合作,以及环渤海、长三角及珠三角地区创新主体的区域内合作扩散。例如,2017—2021 年,跨城合作强度最高的情况出现在北京与深圳和深圳与珠海的创新主体之间,合作强度分别为31 和25。全国航海科技创新主体间合作呈现同城化和跨城化同步发展。如图4(b)所示,航海科技创新主体的同城和跨城合作强度随时间同步增强,跨城合作强度总体上高于同城合作强度。以同城合作强度最高的上海、武汉及北京为例,创新主体间的合作强度分别从267、31、94 增加到449、278、273。天津、广州及南京的创新主体的同城合作强度在第3 阶段也进入第一梯队,均达到110 以上。跨城合作从北部、东部及中部地区的创新主体间高强度合作向北部、东部、中部及南部地区的创新主体间高强度合作扩散,2017—2021 年,合作强度超过110 的城市对达到13 个,初步形成覆盖沿海和长江沿线主要城市的跨区域合作骨架。可以看出,全国港口科技创新主体的同城合作质量更高,区域内和跨区域合作质量齐头并进,航海科技创新主体的同城和跨城合作质量协同提高,跨区域合作质量强于区域内合作质量。北部、东部和中部地区的创新主体更容易通过合作形成高水平的科技创新产出,这些高水平科技创新的参与者主要来自行政等级高、港航业发达及科教资源丰富的城市。

图4 2007—2021年全国港口和航海科技创新网络主体间合作时空分异Fig.4 Spatial distribution of national port and navigation technology innovation networks from 2007 to 2021

3 结论

本文采用复杂网络分析法研究2007—2021 年全国港口和航海科技创新合作特征及其变化规律,建立基于合作质量的全国港口和航海科技创新网络,选取平均度、平均加权度、网络密度、特征路径长度及聚集系数分析网络整体结构特征,构建加权度数中心度-加权中介中心度平面识别网络个体结构特征,并从合作伙伴的数量、强度和空间分布揭示主体间合作的时空分异特征。主要结论如下:

(1)全国港口和航海科技创新网络呈现网络规模扩大、网络密度减小、合作伙伴增多及合作质量提高的趋势,新增主体在科技创新网络的嵌入程度还不够,网络的连通性弱,稳定性差。港口科技创新网络具有“小世界”效应,航海科技创新网络呈现层次结构特征。

(2)少数节点在全国港口和航海科技创新网络中的相对地位呈上升趋势,多数节点的相对地位呈下降趋势,节点的加权度数中心度普遍高于加权中介中心度,说明网络逐步形成权力中心,创新主体倾向于直接合作,缺乏对网络信息的控制和桥接能力,鼓励创新主体建立合作共同体,加强多方合作,有助于提高创新主体的网络地位和中介能力。

(3)科研机构和高校在全国港口和航海科技创新网络中的中心地位相对较高,企业在港口科技创新网络中的中心地位更加显著,公共机构和政府部门在航海科技创新网络中的中心地位更加凸显,部委直属或国有背景的组织在网络中占据核心位置,说明不同组织类型和不同组织形式的创新主体的网络角色具有异质性,推动政产学研深度融合,有助于创新主体发挥各自优势,聚集资源强化高水平科技创新。

(4)全国港口和航海科技创新主体的伙伴数遵循幂律分布,港口科技创新合作的中心化程度趋向降低,呈现强强联合和强弱互动的合作局面,航海科技创新合作的中心化程度趋向增强,创新主体倾向于异配合作,说明港口和航海科技创新合作模式有所不同,在制定政策时需要充分考虑创新主体合作偏好的差异性。

(5)全国港口科技创新主体的同城合作质量更高,航海科技创新主体的同城和跨城合作质量协同提高,高水平科技创新的参与者主要来自行政等级高、港航业发达及科教资源丰富的城市,说明地理邻近、经济水平、产业环境、科技投入及人力资本是促进高质量科技创新合作的重要因素,优先推动港口群协同创新,促进行政中心城市和航运中心城市开放合作,有助于港口和航海科技创新主体在更大范围内实现资源共享和优势互补,争取更高水平的科技创新产出。