20岁,我理解了“乡村振兴”

阿鱼

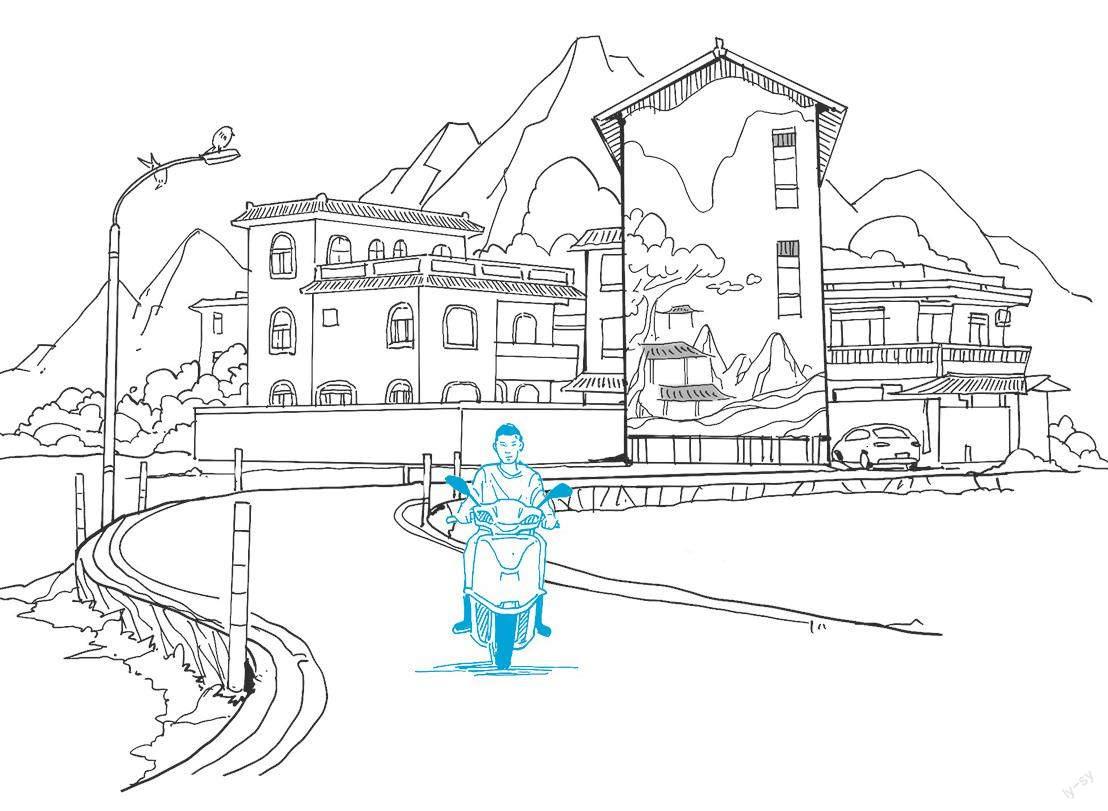

二十岁这年,是我警校毕业的前一年。刚刚开春,我们就踏上了前往祖国边疆的路,到村子里协助驻村工作队工作。下车的那一刻,尘土飞扬,微微眯了眼睛,我掏出手机,再打开和父母的位置共享,已经是横跨中国地图的一条线,和四千多公里的距离。这是距离目的地最近的县城。我拖着大包小包下了火车,又挤进一辆小小的面包车,人叠人,颠簸了一个小时,终于看见了乡政府的大门。我们下车去找接应的村干部,阳光刺眼,干部们都戴着草帽或是遮阳帽,热情地挥手打招呼,冲我们笑着。从乡里坐上车,七拐八绕的又是二十里路,就到了我们要工作的村委会。

来到村里的第二个晚上,我刚爬上嘎吱嘎吱响的上铺,书记便打电话来叫我去开紧急会议。已是深夜,但所有的村干部都来了。他们眼睛通红,黝黑的手里紧攥着记录的笔,专注地听着书记的每一句话。会议结束已经是凌晨一点半,村委会外面的灯早就灭了。我打着手电,颤颤巍巍地走着。刚刚三月,凛冽的寒风好像要撕裂我的脑神经。我跟在书记后面,心里一直犯嘀咕:好像没什么事是不能睡醒了再说的。书记看出我欲言又止,告诉我这是工作的常态,现在正值初春农忙,一切事都要第一时间传达。“明天天亮村干部就要给农民们开会,传达乡里的要求。他们就要去下地干活了。一刻都不能耽误。过了这几天,就过了最好的种植期了。”他嘱咐我好好休息,明天睡个好觉。那天晚上我很久没睡着,在备忘录里记下:“你要走遍村里的每一条路,看看他们风吹日晒的生活,看看他们布满老茧裂纹的手,看看深夜还在工作的干部,你不亲眼所见,你不亲身经历,永远不能理解什么才是他们的生活。这世界上只有四个字最容易却也最难——‘好好活着’。什么是伟大,什么是平凡。”

那段日子洗滌了我的心,二十岁的我,站在“乡村振兴工作站”的牌子下,看着村干部、工作队一遍遍给农民不厌其烦地讲新政策、新要求,烈日下一站就是几个小时,我知道,那些曾经深深的不解、不屑,已经灰飞烟灭了。

我们去公路旁边挖树坑,种胡杨,晚上和妈妈视频通话,她笑我在家连给花浇水都不做,现在会种树了;我们去一户独居的残疾老人家里帮她锄地、扣大棚,覆盖薄膜,种辣椒苗,我们打算离开的时候,奶奶年龄那么大,却使出好大的力气紧紧地攥着我们的手不让我们走。她用零碎的汉语拼凑出她的意思:“好孩子,好孩子,谢谢你们,喝茶,喝完茶再走。”我从未觉得自己做了多大的好事,但此时此刻奶奶拽着我的手告诉我,我们不过是一上午做的事,对她而言却困难到努力一周、两周都完成不了;村里的小孩子都喜欢跟我们玩,说我们和之前来教他们的老师很像,哪怕是我从未见过的小孩,也会在看见我们的时候远远地跑过来和我握手,叫我老师。听说我们背了吉他来,每天放了学都要跑到村委会,求我们唱一首《孤勇者》给他们听,走的时候还要一步一回头:“老师,明天我还来找你,好吗?”落在纸张上的文字,远远不能描述我当时的心情。

离开村子的时候我没有和我的小朋友们告别,我想把我们平时开心的模样留在彼此的回忆里。也许很快他们不会再记得我,但我相信我们还有一天会相见。

我无比感谢这段时光,让我有机会把我的二十岁青春,把我清澈的赤诚的爱,写在祖国的边疆土地上。我为乡村振兴工作而来,但带走的胜过千千万万。