基于AHP 的济南南部山区人居林生态脆弱性评价

夏甜甜,王京玉

(山东建筑大学建筑城规学院,山东 济南 250100)

0 引言

森林面积锐减、水土流失荒漠化、生物多样性减少等一系列环境问题已是当今世界共同面临的难题[1]。全球极端气候的频繁出现以及人类活动的大幅增加加剧了区域的生态环境问题[2-3],区域生态环境脆弱性因子评估研究则愈发重要[1]。科学有效地认识生态环境的脆弱性并对其进行针对性的研究可为区域的可持续发展、生态重建、资源管控和生态环境的综合评价提供参考依据[1]。生态脆弱性是生境保护和恢复过程中进行评估和监测的重要衡量指标[4]。早在20 世纪70年代,Timmerman[5]就提出了生态脆弱性的概念,此后的研究中IPCC[6]则认为生态脆弱性是生态系统在面对外部压力时系统变化的评估以及其变化所造成的影响后系统对变化的敏感性和适应性评价。针对生态脆弱性,国内外学者提出了一系列的评价模型框架,受研究对象差异性影响,不同生态系统脆弱性原因不同,故评价模型和指标选择不尽相同,不同评价方法与研究对象的适用性是最终影响研究结果的关键因素[7]。

层次分析法是一种定性与定量相结合综合运用多种因素进行分级处理确定权重的分析方法。近年来针对山区丘陵,江河湖泊等生态脆弱性评价研究相对丰富,但是涉及人居林的生态脆弱性研究相对较少。在环境问题突出、缺乏监管和保护的乡村地区人居林的消退极为严重[8-11]。据此对环境问题突出的区域进行人居林的生态脆弱性研究可对生境的恢复和可持续发展具有一定的指导意义。济南南部山区是济南市的水源涵养地及“城市绿肺”,对城市的可持续发展具有长远的战略生态意义[10]。基于此本文在以往研究的基础上,将南部山区人居林作为主要研究对象,采用层次分析法(AHP, Analytic Hierarchy Process),并根据实地调研后不同区域的生态差异和植被状况,科学合理地选取评价指标,建立评价模型对人居林进行脆弱性评价,以便对人居林分布模式进行系统化和分级化管理,进一步保证人居林生态系统的可持续性,同时为区域因地制宜开展生态修复工作提供基础信息[12],也为研究生态脆弱性和生态平衡可持续发展提供借鉴。

1 研究地概况

济南市位于36°01′~37°32′N,116°11′~117°44′E,南部山区位于济南市历城区南端,典型的温带季风气候,冬冷夏热、四季分明,年平均降水量671.1 mm 左右,年平均气温14.7℃,区域内人居林平均海拔高度为438.5 m,最低海拔3 m,最高984 m。截至2021 年9 月,南部山区辖区常住人口20.43 万人,旅游景点43 个,游客人流量较大。由于区域内地形条件复杂,且受人口密集、活动频繁、发展旅游业等各种人为因素影响,致使区域内植被类型趋于单一,植被结构退化严重,人居林面积呈缩小趋势,整体生境呈退化状态。基于此本研究选取南部山区旅游规划发展区内的20 个景区与村落,在空间上主要分布在仲宫、柳埠、西营三个片区,其中西营6 处、柳埠9 处、仲宫5处,分别占比30.0%、45.0%、25.0%。

2 评价指标选取和模型构建

2.1 评价指标及数据来源

为了提出人居林的生态保护修复战略和可持续利用标准,对影响人居林生态脆弱性的因素进行权重评价。本研究依据研究对象的差异性影响采用AHP 评价方法,从影响人居林生态脆弱性的结构和功能性的两方面进行考虑,在指标选取上参考王建军等[13-18]的方法,结合实地调研后济南南部山区人居林不同区域的生态差异和植被状况,最后综合利用德尔菲法在相对统一的原则上,经过4 轮的信息收集整理15 位专家打分进行指标筛选。评价指标体系设置目标层、准则层、指标层共计3 个层次, 其中指标层又拆解进行了指标项的细分。指标层包含植被结构的变化、潜在自然植被(PNV, Potential Natural Vegetation)的完整性、区域面积缩小、地形变化、生长环境变化、硬面压力等6 个方面,以及23 个指标项,形成相互不重复的独立因素,以此构建评价体系详见表1。

表1 人居林脆弱性评价模型

2.2 评价方法及模型构建

通过对指标筛选,确定人居林生态脆弱性评价模型。主体分别由目标层(A)、准则层(B)、指标层(C)、三部分构成,通过将问题层层分解形成相互关联的各个有序的层次,然后对问题进行分析拆解形成指标项以此进行评价,对所得到的各指标,综合按层次结构排列后进行构建模型(表1)。

建立评价模型后在筛选指标的9 名专家中继续对其进行问卷调查,并进一步确定各指标因子,并将得到的数据进行处理构建各个层次指标相对重要性的判断矩阵, 计算出相应的权重值, 通过判断验证各层次指标通过一致性检验,计算各因素所占权重以评价人居林的生态脆弱性,其具体步骤如下:

(1)确定人居林生态脆弱性的影响因素,建立层级结构模型:影响因素提取,根据隶属和交叉关系分成不同层级,进行属性联接,将指标聚合成递进的层次结构模型。

(2)构造判断矩阵:将指标层要素进行两两对比,使用1~9 标度对指标因子重要性进行赋值[19],以此构建判断矩阵。

(3)对矩阵进行统一处理,矩阵的最大特征值的特征向量即表示影响因素之间的相对权重,可得到各评价指标的相对权重系数。

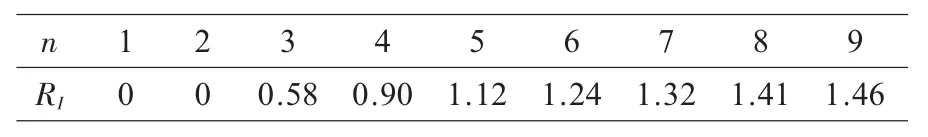

(4)进行一致性检验:计算CR和CI的值,只有当CR<0.1 时,通过一致性比率(C.R., Consistent Ratio)判定问卷回答可信[19],视为“适当的检验”。

其具体计算公式为:

其中,λmax为判断矩阵的最大特征根;n为判断矩阵的阶数;CR为一致性指标;RI为平均随机一致性指标,取值规律见表2。

表2 1~9 阶平均随机一致性指标

(5)在本研究中确定指标权重后,将各个指标加权求和,逐层计算得到生态脆弱性指数,计算公式为:

其中,evi为脆弱性指数;ai为各评价指标的权重;pi为各评价指标标准化得分。

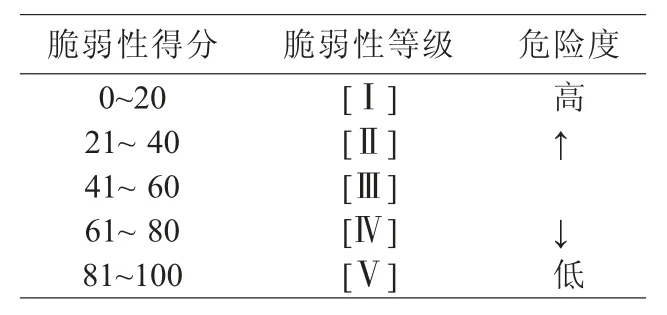

(6)利用评价项目的加权值,开发并利用了总分100 分的相对评价表,以便对人居林生态系统的脆弱性进行更为量化的评价,编制了分数表,掌握济南南部山区人居林的现状(表3)。

表3 人居林的生态脆弱性等级与危险度

3 研究结果与分析

3.1 指标权重计算与分析

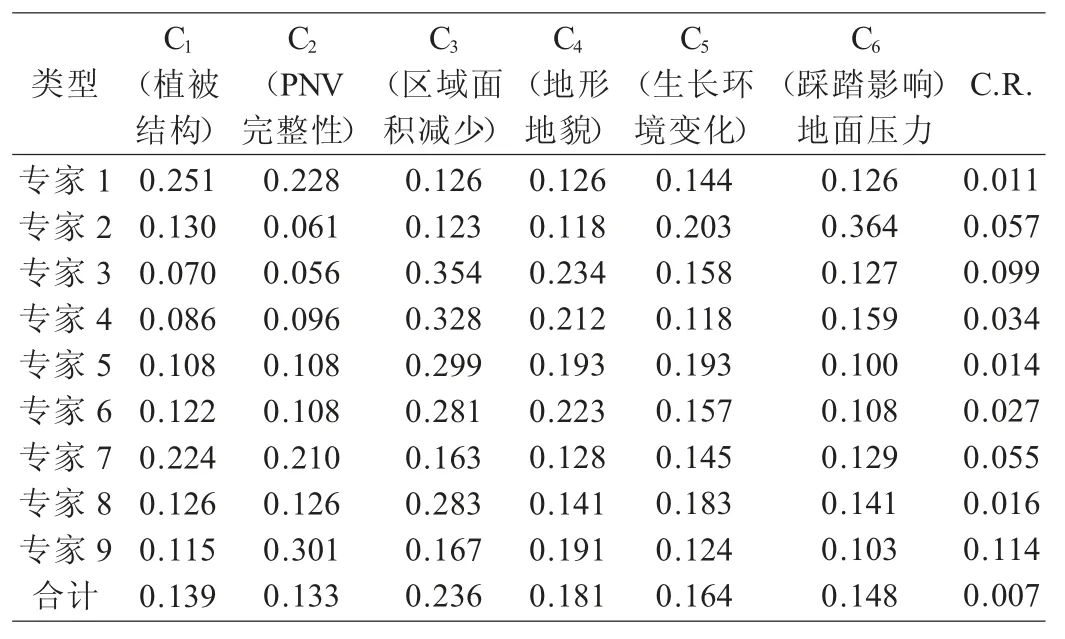

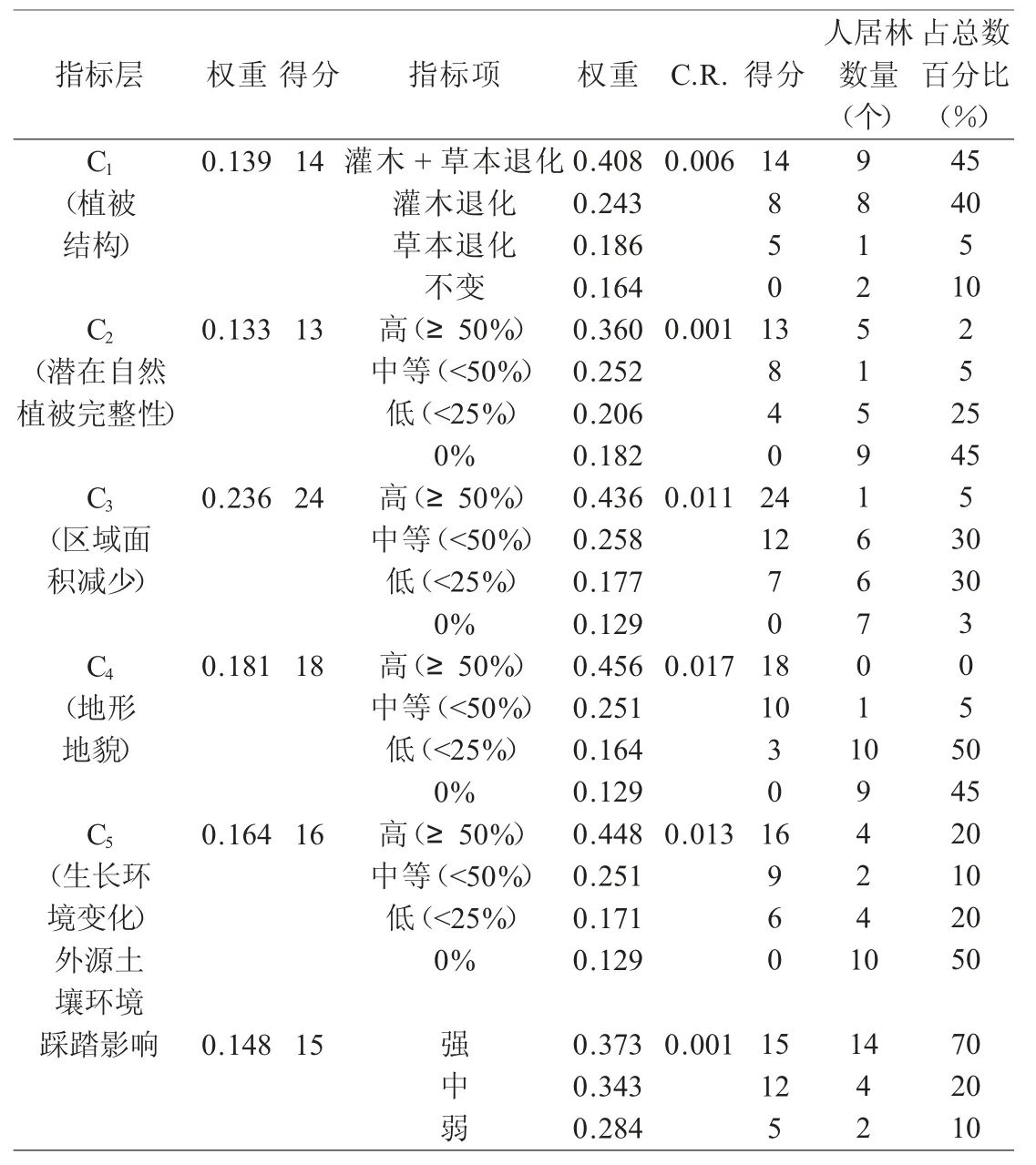

针对影响因素所提出的指标层,进行主要评价项目的问卷分析,所得到的结果见表4。其中所有的问卷回答通过了一致性检验,整体平均一致性比率为0.007,显示出很高的逻辑连贯性,因此证实是有效的。通过表4权重值的分析比率得出在人居林生态系统中区域面积的缩小是最大的影响因素,其权重值高达23.6%。其次是地形变化、生长发育环境变化、地面踩踏等压力影响、自然植被结构变化、潜在自然植被完整性变化,其比重分别为18.1%、16.4%、14.8%、13.9%、13.3%。其区域面积缩小比潜在自然植被的完整性影响因素高出约1.7倍,故在人居林的恢复和重建中应加强对生存面积的管控。在对表4 分析的基础上对指标项进行进一步加权,得出各要素的细部评价项目的权重(表5)。

表4 人居林生态脆弱性评价因素的权重值

表5 各评价指标的权重得分及人居林数量比例

通过表5 人居林生态脆弱性影响因子进一步分析可得:植被结构变化的4 个细部指标权重分析结果显示,当灌木层和草本层都退化时,对森林生态系统变化的影响最高(40.8%)。其次是灌木层的退化(24.3%),草本层退化(18.6%)当植被结构没有变化时则得到了16.4%相似的权重值,且一致性比率为0.006,检验通过。即植被结构退化会对人居林生态系统产生极大的影响,要维持生态系统功能的完整性和可持续性需要维持植被结构的稳定潜在自然植被(PNV)的完整性破坏程度一致性比率为0.001,结果具有很高的连贯性。根据权重分析结果显示,PNV 的构成比越低,人居林生态系统就越脆弱。对地形地貌变化的细部权重分析结果显示,地形地貌变化达到50%以上的时候最高权重为45.6%,而在地形变化在25%以下时的权重值与没有地形变化时没有太大的差异,其一致性比率为0.017。土壤环境变化的细部权重值进行分析的结果显示,当土壤环境变化超过50%时,加权值最高(44.8%)。对踩踏效应的“强、中、弱”三个细节要素进行对比,“强”占37.3%,“中”占34.4%,“弱”相对较低的权重值为28.4%。生长环境与踩踏压力的一致性比例分别为0.013 和0.001。综合以上指标权重和评价结果分析可知:人居林面积缩小是导致人居林生态系统不稳定性的第一个因素,其一致性比率为0.011。面积缩小越多,权重值越高,面积缩小50%以上时为43.6%,25%~50%为25.8%,25%以下为17.7%,没有变化的时候也会有12.9%的影响,故首先应加强人居林面积的保护。

3.2 评价指标结果及分析

在对23 个细部指标构成的6 个要素的脆弱性评价框架分析后,进一步对南部山区20 个人居林进行了生态脆弱性评价(表5)。从生态脆弱性的评价指标权重分布以及综合评价结果来看,南部山区人居林植被结构成为影响人居林生态脆弱性的最大威胁因素,主要体现在草本层和灌木层全部退化的形态,约占45%,其中灌木层占40%,草本层占5%。在研究区20个人居林中,仅有2 处基本维持完整结构状态约占10%。因此研究区85%的人居林灌木层的结构非常薄弱,其可持续性无法保障。而潜在自然植被(PNV)完整性的退化程度在评价结果中显示是生态环境脆弱性影响最小的因素,对生态脆弱性的影响都比较低。在对人居林生态系统面积缩小因素评价显示,人居林的面积缩小与人居林周边的土地利用方式有着密切的关系。有35%(7 处)的人居林减少了原面积的25%以上,面积缩小导致人居林生态系统退化,其中有35%(7 处)维持着人居林形成初期的森林面积。地形地貌的变化是仅次于面积缩小的脆弱性评价要素。调查中未发现原地形变更50%以上的地方,但变更25%~50%的地方有1 处(5%),变化程度未满25%的有10 处(50%),有9 处(45%)是维持固有地形的人居林。通过比分可看出地形变化会对人居林造成各种直接干扰,进一步对人居林的外形面积缩小、植被结构的简单化和质量低下等产生很大的影响。根据评价结果显示土壤环境的变化和踩踏是阻碍或影响树木生长和植被恢复的重要因素。其会导致植被生长空间受限,原有的植被种子库消失,外来植物物种入侵,致使人居林二次退化。研究区人居林生长环境不变的地方占50%(10 处),发生25%以下微弱环境变化的有4 处(20%),25%以上的较高强度环境变化的人居林有6处(30%),其影响因素主要是为提高人居林使用便利性建设活动增加直接危害其系统植被发育。其次由于踏压导致的土壤孔隙的缩小和消失导致土壤的透气性和透水性变差,进一步致使植物栖息地的环境质量下降,从而威胁人居林的可持续性。

目前人居林中形成的踏压强度为“弱”的有2 处(10%),强度为“中”的有4 处(20%),影响是“强”的有14 处(70%)。结果显示,大部分村庄的人居林都因频繁的利用而产生了踩踏效应,由此导致生长环境质量下降。通过以上分析在研究区所选取的3 个重点片区中,西营片区村落整体人居林的生态脆弱性偏低,即自然生态环境较好。在对研究区20 处人居林生态脆弱性评价结果中显示,6 个因素导致的人居林生态系统脆弱性平均值为45.85 分。凤凰村的人居林处于最脆弱状况,卧虎山和跑马岭的人居林基本维持自然状态。根据图1,人居林生态环境极度脆弱处于Ⅴ等级的人居林有1 处(5%),需制定应急方案克服生态脆弱性,可持续利用的人居林脆弱性等级为Ⅳ的有3 处(15%)。脆弱性等级为Ⅰ的人居林有2 处(10%)属于接近自然森林,受生物要素和非生物要素的干扰影响较小,脆弱性等级为Ⅱ的有6 个地方(30%)也无须过度干预。而脆弱性等级为Ⅲ的有8 处(40%)可通过管理维持人居林可持续性,其中3 处人居林分布在脆弱性分数区间的51~55,2 处分布在41~45 分,2 处分布在46~50 分等,如图1 基本呈正态分布格局,通过上述分析可对研究区人居林生态脆弱性生境的恢复和可持续发展提供一定的指导意义。

图1 人居林的生态脆弱性等级分布

4 结论与讨论

本研究通过层次分析法选取济南南部山区人居林作为研究对象建立评价指标体系综合评价其生态脆弱性。根据结果分析可得,南部山区人居林植被结构退化严重,且植被结构质量低下,公共利用空间大部分的人居林由古大树组成。从长远角度来看,人居林的结构性复原具有必要性,需建立区域潜在自然植被组成多层植被结构从而保证可持续发展。其次从评价结果可以看出调查地原生性人居林几乎占一半,仅凭适应地区环境条件的潜在自然植被就形成了人居林。其他植被结构占比较低,考虑到景观的历史演替和乡村土地利用的行为发展过程,乡村人居林的这种以原生性人居林为主的自然性保护手段是值得倡导的。相反,近30%的人居林,由于认知管理方法和利用形态的变化,组成树冠层的树木种类发生了很大变化,需要制定相应的生态应对战略。对人居林生态系统面积缩小因素进行评价发现,由于与传统人居林相关历史文化的消失和认知不足、以利用为中心的人居林开发压力等,导致人居林的面积在不断缩小。因此,需要对人居林开发利用的自主范围进行设定。同时需要对当地居民进行宣传教育,在多方努力下,共同完成保护工作。

通过建立评价指标体系对长期威胁人居林生存的各类因素赋予权重值,确定了威胁南部山区人居林生态系统的影响因素通过评价结果分析可对脆弱性强的地区提供紧急管理方案。生态脆弱性评价指标与方法到目前为止没有形成统一的标准及规范,本研究对人居林生态脆弱性进行评价,虽然不具有空间上的可比性,但可为生态恢复和环境建设提供一定参考依据,同时也为建立和使用国家水平的人居林保护评价体系起到一定借鉴和推动作用。