装配式新型温室及水资源高效利用技术

郭洪恩 李俊林 刘波 张玉浩 张文东 何青海

摘 要:本文针对设施结构宜机性差、水肥药管理不科学、设施缺乏环境自动调控、灌溉水利用系数低等问题,设计建造新型可移动装配式节能日光温室,建立传感器数据采集系统和精准灌溉施肥智能决策机制;探究研究设施内部的温、光、湿、气分布与变化规律,构建作物和果实生长与环境要素之间的反馈控制模型,突破微咸水农业安全与高效利用技术,最大程度减小土壤盐害,助力设施蔬菜产业提质增效、提档升级。

关键词:新型温室;装配式建造;水肥一体化;设施环控;植物参数检测;微咸水处理

1 引言

经过30多年的发展,我国设施蔬菜产业取得了巨大成就,保障了蔬菜周年供应,促进了农民增收,带动了城乡劳动力就业,提高了资源利用效率。目前设施蔬菜发展中存在一些问题,一是设施蔬菜发展的统筹规划与科学引导不足;二是随着设施蔬菜肥水管理不科学;三是设施缺乏环境自动调控;四是灌溉水利用系数低。新型日光温室生产提質增效技术,主要包括装配式温室建造、温室水肥药精准施用、温室环境智能控制、微咸水处理等技术。通过新型日光温室建造技术,节约了温室建造成本,提高了土地利用效率;通过推广设施蔬菜水肥规律数字化及智能决策技术、智能灌溉施肥一体化精准管控技术,提高了温室水肥管理水平[1];应用温室环境信息监测与温室环境自适应精准控制系统,能够减少劳动力投入,节约人工成本;微咸水处理技术的应用,能够节约淡水资源,打破淡水资源短缺限制设施农业发展的瓶颈。

2 装配式可移动新型温室建造技术

针对现在日光温室建造成本高,破坏耕层结构,土地利用率低和不便拆装等诸多问题,设计建造新型可移动装配式节能日光温室。装配式可移动新型日光温室土地利用效率高、保温性好、病害少产量高、安装便捷可移动,建造方便,能极大降低对耕层结构的破坏,且造价只有传统温室的50%[2]。

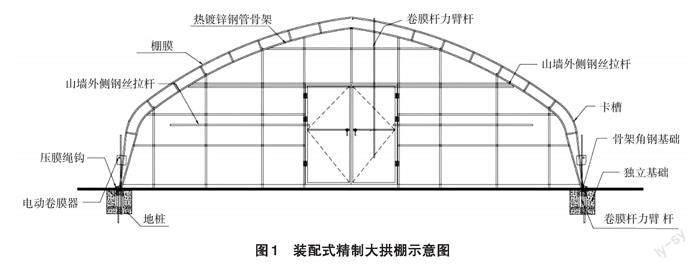

2.1 装配式精制大拱棚建造技术

针对传统拱圆大棚保温性差、使用范围窄,喜温设施蔬菜越冬困难等问题,研究大空间节能保温技术和模块化结构组装技术,建立标准化建设模式,制定统一规范的零配件标准,研制大空间装配式精制大拱棚(见图1)。该技术安装便捷、拆卸简单,土地利用率高,空间大,既有利于机械化作业,又具有良好的保温效果可以越冬栽培。

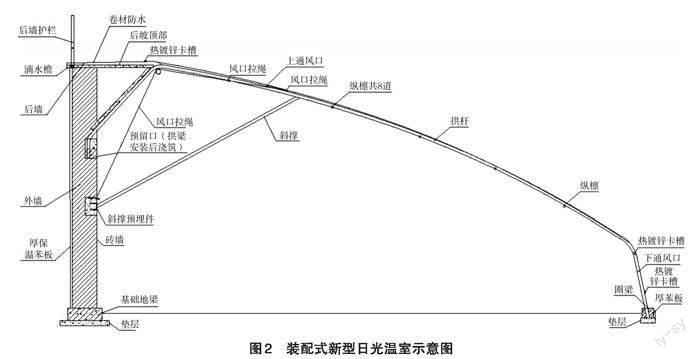

2.2 装配式新型日光温室建造技术

针对传统日光温室对土地表层结构破坏性大、土地利用率低、建设成本高等问题,根据地质条件和气候特征,就地取材,采用作物秸秆作为后墙和山墙材料,优化温室棚体结构,研制装配式新型日光温室,完善新型日光温室建造技术体系(见图2)。该技术不破坏土层表面结构,降低建造成本、提高土地利用效率,易工厂化批量生产,且采光、保温、蓄热、通风性能好。

3 温室水肥精准施用技术

粗放式的水肥施用和管理不仅造成了水资源和肥料严重浪费,也影响了设施作物的质量和产量。因此,根据设施作物生长环境及最适宜生长条件,建立传感器数据采集系统,通过采集的数据建立精准灌溉施肥智能决策,包括施水肥量、施水肥时间以及施用位置,最后通过软硬件结合设计整套设施生产要素(水、肥)综合监控系统,实现了智慧农业生产要素(水、肥)精准施用,用最少的水、肥施用量达到最大的收益[3]。

3.1 设施蔬菜水肥规律数字化及智能决策技术

目前常规的水肥一体技术装备难以根据设施蔬菜不同生育周期的水分、养分需求进行灌溉施肥。探明作物对土壤水分和氮肥胁迫的响应程度及对水肥胁迫环境的适应过程和机制,揭示土壤水分养分—作物生理响应之间的耦合关系,构建基于土壤水分—作物生理实时检测的灌溉模型,开发水肥一体化智能决策系统,实现水分养分的定时定量按需管理。

3.2 智能灌溉施肥一体化装备及远程云管控技术

针对目前灌溉施肥装备智能化程度低、操作不便的问题,开展园区水肥精细化管理与温室云端控制技术研究,研制开发水肥一体化智能调控装备,开发基于电脑、触摸屏、手机协同控制的水肥智能管理软件,构建水肥智能管理远程控制平台,智能控制水肥装备精量作业,达到省水、省肥、省工、高效的目的。

4 温室环境智能精准控制技术

日光温室作为北方省份设施农业生产的主要形式,具有投资少、保温好、节约能源的优点,但依托人工经验为基础的设施水肥、环境调控以及落后的生产管理方式导致其生产效率低下、经济效益下降。因此,结合现代日光温室结构特点,研究设施内部的温、光、湿、气分布与变化规律,建立作物和果实生长与环境要素之间的反馈控制模型,研制自适应控制系统是当前日光温室智能化生产的迫切需求与发展方向。

4.1 温室环境信息监测与种植环境参数预警技术

针对设施蔬菜生产过程中田间信息采集设备参数单一、集成化低的问题,开展农田信息采集技术集成研究,筛选适用于监测温室环境参数的传感器,集成研发智能环境监测及预警系统,实现对种植区域的空气温湿度、土壤温湿度、光照强度等环境信息全程实时监测,为精准灌溉、施肥提供依据,并为用户提供信息显示、实时提醒、报警等。

4.2 基于最优种植的温室环境自适应精准控制技术

研发智能环控装备,通过传感器精确采集温室中光照、温度、湿度和CO2浓度,采集数据通过无线传输到管理平台进行储存分析,可根据设定的阈值,控制卷帘、风机、遮阴等设备,通过远程在线平台和手机APP进行远程控制,实现温室大棚环境智能调节[4]。

5 微咸水农业安全与高效利用技术

在盐碱地改良与利用过程中,节约淡水资源、开发和利用非常规水资源尤为重要。微咸水(矿化度为2~5g/L)是我国重要的非常规水资源,中国地下微咸水资源量约为 2×1010m3/a,其中可开采量为1.3×1010m3/a。合理利用微咸水资源有助于节约淡水资源,增加可利用耕地面积,提高耕地产能。微咸水安全高效利用技术的核心是最大程度减弱微咸水灌溉造成的土壤盐害问题,保障作物正常生长。

5.1 微咸水膜分离电渗析处理技术

电渗析技术是一种常用的膜分离技术,具有回收率高、稳定性强、绿色环保等优势。电渗析法是在外加电流的作用下,利用离子交换膜的选择透过性使溶液中的阴、阳离子发生迁移,导致盐分浓度降低。电渗析技术可以通过改变电流、电压满足不同盐分浓度咸水淡化的要求,同时还能有效去除水中多余的硝酸盐、氟化物等污染物,其节能和实用环保的特点符合现代工业要求,适合大规模推广应用。电渗析技术处理后的微咸水可用于为农业灌溉用水提供新的水源,打破了淡水资源短缺限制设施农业发展的瓶颈[5]。微咸水电渗析处理系统结构设计灵活,操作维修方便,通过调节水箱可实现对高盐量废液的高效回收利用,高浓度苦咸水回收率可达到80%以上,有利于节约淡水资源。

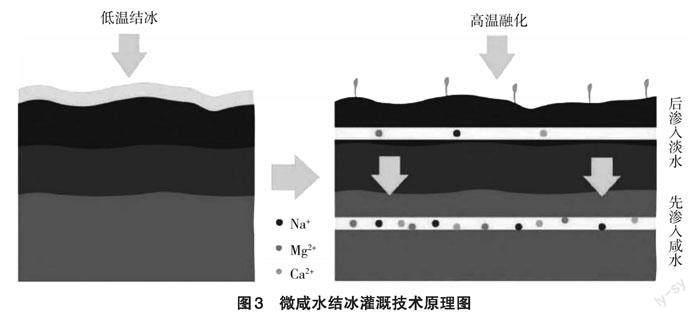

5.2盐碱地改良微咸水结冰灌溉技术

利用咸水与淡水冰点温度的差异进行咸水结冰灌溉是盐碱地改良的一项特色技术,对于大部分盐渍化地区,冬季温度可降至咸水冰点,在12月至翌年1月,温度低于-5℃时可进行咸水结冰灌溉。灌溉后表层土壤中的咸水结冰,由于咸水冰点低于淡水,春季气温回升后,咸、淡水分离入渗,表现为矿化度较高的咸水先融出,矿化度较低的淡水后融出,淡水冰融化后能够淋洗前期咸水冰融化所积累的盐分(见图3)。

此外,咸水冰富含的 Mg2+、Ca2+水合半径较小,且易置换出土壤胶体上的Na+,淡水冰融化后,Na+随融水下渗而淋洗至深层土壤,减少作物根区盐分量。土壤中Mg2+和 Ca2+的移动性弱于Na+,故咸水冰融化下渗后发生的离子交换过程可导致土壤SAR逐渐降低。在置换Na+、降低SAR的同时,随水分渗入的大量阳离子使土壤总电解质浓度升高,促进阳离子迁移至土壤表面,土壤颗粒的絮凝作用增强,有益于团聚体形成,使盐渍化土壤团聚性增强[6]。咸水结冰灌溉不仅降低了土壤(0~30cm)盐分量,还使土壤团聚体中Ca2+、K+、HCO3-等离子浓度提高,增加土壤团聚体平均质量直径,有利于土壤离子平衡、改善土壤结构。

6 结论

第一,新型可移动装配式节能日光温室可解决温室建造成本高,破坏耕层结构,土地利用率低和不便拆装等诸多问题,具有土地利用效率高、保温性好、安装便捷可移动,建造方便等优点,能极大降低对耕层结构的破坏,且造价只有传统温室的50%。

第二,根据设施作物生长环境及最适宜生长条件,建立传感器数据采集系统,通过采集的数据建立精准灌溉施肥智能决策,最后结合整套设施系统软硬件设计,可实现水肥药智能精准施用的目的。

第三,结合当前日光温室结构特点,研究设施内部的温、光、湿、气分布与变化规律,建立作物和果实生长与环境要素之间的反馈控制模型,研究温室环境智能精准控制技术,可以显著提升设施生产效率,增加经济效益。

第四,通过微咸水电渗析技术和结冰灌溉模式,合理利用盐碱地区庞大的微咸水资源,有助于节约淡水,增加可利用耕地面积,提高耕地产能,能最大程度减弱微咸水灌溉造成的土壤盐害问题,保障作物正常生长。

参考文献

[1] 张皓婷,李明,宋佳泽,黄修梅,包永红,祝鹏,杨中杰. 基于机器学习的温室番茄的环境调控综述[J]. 農业与技术,2021,41(9):9-12.

[2] 杨定伟,荆海薇,景炜婷,何斌,邹志荣,鲍恩财,曹晏飞. 不同墙体材料的装配式日光温室的热性能对比分析[J]. 中国农业大学学报,2023,28(10):194-205.

[3] 王力,杨亚飞,王国强等.基于PLC的精准变量水肥一体化设备研制分析[J].现代农机,2023(1):117-119.

[4] 周德锋.基于物联网的智慧农业温室大棚环境智能调节管理系统设计[J].办公自动化,2023,28(10):58-60.

[5] 倪刚,贺晨,曾溢等.盐碱地咸水/微咸水农业安全与高效利用研究进展与展望[J].灌溉排水学报,2023,42(12):149-156.

[6] 车升国,林治安,赵秉强,左余宝,夏雪. 咸水结冰灌溉对盐化潮土盐基离子剖面迁移规律的影响[J]. 水土保持学报,2011,25(4):88-93.

作者简介:第一作者:郭洪恩,男,研究员,硕士,主要从事设施农业技术与装备研究工作。

*通讯作者:何青海,男,高级工程师,硕士,主要从事农业智慧节水技术与装备研究工作。