医院手术室动态运行下的空气环境数值模拟

文雅冰,黄志荣,赵福云,

(1. 湖南工业大学 土木工程学院,湖南 株洲 412007;2. 武汉大学 动力与机械工程学院,湖北 武汉 430072)

0 引言

随着国民医疗需求逐步提升,洁净手术室的应用越来越广、规模不断扩大,因此对医院手术室的洁净度也提出了更高的要求。与此同时,其相应的通风空调的能源消耗逐渐增大。因此,在保证手术室洁净度的情况下,尽可能地降低能源的消耗具有十分重要的意义[1-2]。

手术室有3 种状态:一是空态,设施已经建成,无生产设备、无人员;二是静态,设施已经建成,有生产设备但未运行,无人员;三是动态,设施已经建成,生产设备运行,有人员。手术期间,大多数手术人员都位于手术台附近,手术人员是手术室携带细菌颗粒(BCPs)的主要来源[3]。在手术过程中,使用设计良好的通风系统,可以降低空气中颗粒的运行速度,确保患者的安全和健康。

目前已有大量学者对影响手术室内通风性能与污染物扩散的因素进行了相应研究。H. Ufat 等[4]介绍了在手术室对手术台上的气流速度、环境温度和粒子数进行的一些现场测量结果。A. Agirman 等[5-6]研究了LAF(liquidity adjustment facility)扩散尺寸对手术室内气流和颗粒分布的影响,以及不同天花板高度对颗粒扩散和沉积的影响。Wang C.等[7-8]研究了在混合通风条件下,滑动门打开引起的瞬态气流和携带细菌的颗粒传播。此外,他们还探讨了温度控制气流在减少手术室中BCPs 分布和沉降方面的有效性。Zhou B.等[9]通过理论和数值方法研究了温度和压力差对界面气流、空气渗透量以及气流引起的侵入颗粒的综合影响。Liu Z. J.等[10]探讨了人体热羽流和通风相互作用对手术室微环境细菌携带粒子扩散的影响。赵福云等[11]分别研究了回风口布置形式和送风速度对手术室内气流组织的影响。Liu Z. J.等[12]还采用数值模拟和试验的方法研究了护士循环行走对气流和BCPs 浓度的影响。P. Sadeghian 等[13]在手术室模拟了使用强制通风和导电保温毯对细菌携带粒子分布和气流行为的影响。S. Sadrizadeh 等[14]评估了流动层流装置对湍流混合空气通风的手术室中微生物空气质量的附加效应。

综上,已有研究大多集中在换气次数[15]、通风方式[16]、人员活动[12]和送风口位置[17]等对空气分布和污染物去除的影响,然而很少有文献研究排风口高度对手术室环境的影响,且现有研究的手术室排风方式大多是下部排风和顶部排风。因此,本研究主要使用计算流体力学的方法对比分析手术室中不同位置排风口的气流特性和颗粒分布,旨在增加对每种排风方式的了解,并为手术室中通风系统的设计和使用提供理论参考。

1 模型与方法简介

1.1 物理模型与工况设置

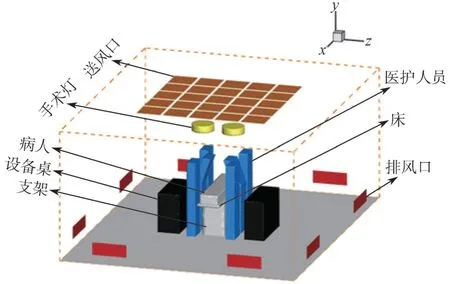

图1 为医院典型手术室的物理模型示意图,其几何尺寸为6. 6 m(x)×3 m (y)×5.4 m(z)。手术室内放置了一个手术床,手术床的支架和床板的尺寸分别为1.8 m(x)×0.06 m(y)×0.5 m(z);2 个设备台,尺寸均为1.2 m(x)×0.9 m(y)×0.5 m(z);6 个医护人员及患者,尺寸设为0.4 m(x)×1.7 m(y)×0.2 m(z);2 个手术灯,其直径为0.5 m,高度为0.15 m。此外,送风口布置在手术室顶部位置,共25 个,尺寸均为0.54 m(x)×0.54 m(z)。

图1 医院典型手术室的物理模型示意图Fig. 1 Schematic diagram of physical model of typical hospital operating rooms

本研究中,假设医院手术室内的送风温度设定为20 ℃,考虑室内热源散发热量,室内温度最终维持在21 ℃。不考虑门、窗对室内气流造成的影响。

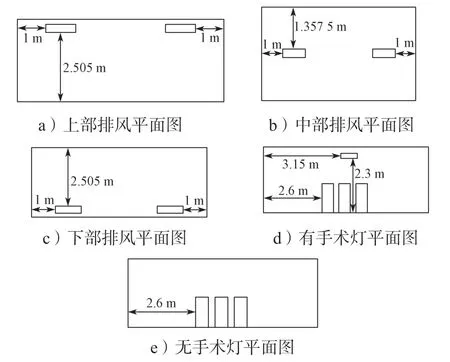

由图1 可知,排风口布置于室内墙壁上,尺寸大小有两种,分别为0.983 m× 0.285 m(长×宽)和0.785 m× 0.285 m(长×宽),各4 个;送风口与排风口在模型内的具体位置如图2 所示。

图2 手术室不同模型的平面示意图Fig. 2 Schematic diagram of different planes of operating room model

针对不同排风方式与有无手术灯的情况,本文对某医院手术室的6 种典型工况进行研究,即Geo1~Geo6,具体数值工况设置如表1 所示。

表1 数值工况设置Table 1 Setting of numerical working conditions

1.2 研究方法

为了简化模型并突出主要因素,本研究进行以下假设:1)根据送风口的规定,假设送风口出风风速分布均匀,且送风为等温射流;2)不考虑辐射换热;3)手术室内空气为定常不可压缩牛顿流体,稳态流动。在此基础上建立如下流体数学模型。

1)连续性方程的表达式,为

式中:ρ流为流体密度,kg/m3;Ui为xi(i= 1, 2, 3)方向上的速度,m/s。

2)动量方程的表达式,为

式中:p为静压力;τij为应力张量;μ为动力黏度;Si为体积力;。

3)能量方程式,为

式中:h为显热;T为空气温度;k为导热率;kt为湍流扩散引起的导热率;cp为空气定压比热容;μt为空气湍流黏度;Prt为空气湍流普朗特数,取值0.85;SH为体积热源。

4)Realizablek-ε湍流模型,表达式为

式中:ρ为空气密度;U为空气速度矢量大小;为输送量;为的(有效)扩散系数;为源项。

5)拉格朗日DRW 粒子模型,表达式为

式中:ρp、ρ分别为粒子和空气的密度;U、Up分别为空气和粒子的速度矢量大小;g为重力加速度;FD为弛豫时间的倒数;Fa为升力与布朗力的附加项。

1.3 常规边界条件设定

参考Liu Z. J.等[16]的研究成果,本研究对数值模型施加了合适的边界条件。送风口采用Velocity-inlet边界,送风速度为0.25 m/s;排风口采用Pressure-outlet边界,出口压力为+25 Pa;设备工作台的热通量为90 W /m2,医护人员的热通量为87 W/m2,手术灯的热通量为150 W /m2,病人体温维持在37 ℃,其余壁面均设定为绝热边界。人体散发粒子的粒径为6 μm,粒子散发数量速率为600 CFU/min,粒子密度为1 000 kg/m3。考虑室内空气为牛顿流体,所以在壁面上采用速度无滑移条件。

2 数值模型验证

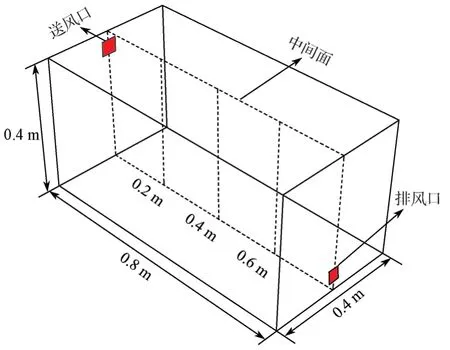

本研究根据Chen F. Z.等[18]的实验结果,采用Realizablek-ε湍流模型和拉格朗日DRW 粒子模型进行数值模拟,验证数值模型的准确性与可靠性。文献[18]的实验模型示意图如图3 所示。

图3 文献[18]的实验模型示意图Fig. 3 Schematic diagram of experimental model in reference [18]

由图3 可以得知,实验模型的物理尺寸为0.8 m×0.4 m×0.4 m,送风口和排风口都相对中心平面对称,送风口位于左墙上部,尺寸为0.04 m × 0.04 m,风速为0.225 m/s;排风口位于右墙下部,尺寸为0.04 m × 0.04 m,风速为0.225 m/s。释放到室内的颗粒粒径为10 µm,粒子密度为1 400 kg/m3。

选取中心平面处x= 0.2 m,x= 0.4 m,x= 0.6 m处水平速度与颗粒物的垂直变化来进行对比验证。所得结果如图4 所示。由图4 可知,数值模拟结果与实验值具有较好地吻合度,两者具有相似的变化趋势。这说明本研究的数值模拟计算方法能够对室内的强制通风气流与粒子运动进行较好的预测。

图4 数值模拟结果与实验值对比Fig. 4 Comparison between numerical simulation and experimental values

3 结果与讨论

3.1 气流特性分析

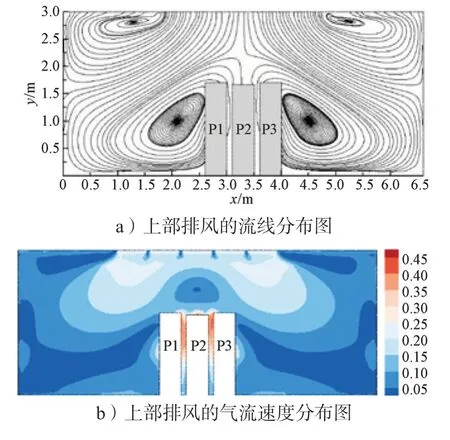

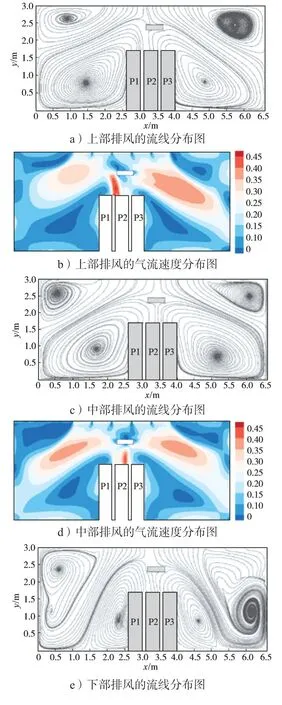

手术洁净室内的气流形态决定了其内部的空气环境,因此在分析室内气流特性前需了解内部的气流组织结构。图5 为手术洁净室内无手术灯时典型位置(z= 3.05 m)处的流线分布与气流速度分布图。

图5 无手术灯时典型位置(z =3.05 m)处的流线分布与气流速度分布图Fig. 5 Streamline distribution and air velocity distribution at typical position (z = 3.05 m) without operating illumination

由图5 可以看出,顶部送风气流在进入室内后主要形成了两类气流旋涡,一种是送风气流逐渐向下,最终在人员两侧形成较为对称的旋涡;另一种是送风气流受排风方式的影响,在顶部或壁面两侧形成较为对称的旋涡,排风口位置越高,所形成的旋涡位置越高。此外,从图中还可以观察到,在气流形态的影响下,手术台上方区域会出现逐渐衰减的下沉气流,但不同排风方式下气流速度的衰减程度不同。当室内为上部排风时,顶部送风气流速度衰减程度和偏转程度相对最大。而当室内为下部排风时,顶部送风气流速度衰减程度和偏转程度相对最小。形成上述结果的原因,可能是人员附近的旋涡对气流的扰动。上部排风时,人员附近形成的旋涡相对较大,其所形成的气流空腔区也相对较大。所以在这种情况下,顶部送风气流在人员高度处便开始衰减,在靠进地面处只存在非常小的气流速度。因此,在上部排风时,顶部洁净气流最不易到达地面附近。然而,下部排风时人员附近的空腔区较小,其周围的气流速度较大,顶部洁净气流可以相对容易地到达地面附近。

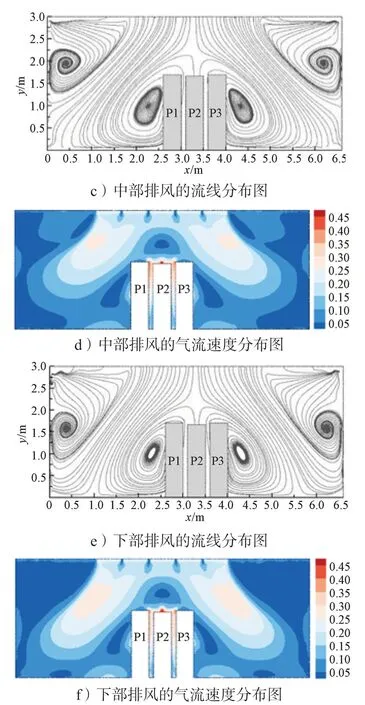

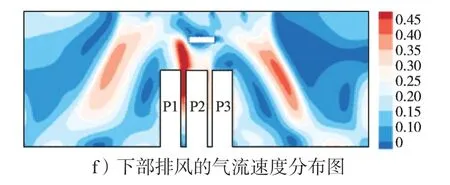

手术洁净室内有手术灯时典型位置(z=3.05 m)处的流线分布与气流速度分布分别如图6 所示。由图6 可知,当手术台上方存在手术灯时,室内气流的乱流特性加强,主要表现为人员附近和壁面处的空腔区(旋涡)变大,且两侧旋涡的对称性减弱。由于室内气流的乱流特性加强,顶部送风气流在室内的分布整体上有所增大。

图6 有手术灯时典型位置(z = 3.05 m)处的流线分布与气流速度分布图Fig. 6 Streamline distribution and airflow velocity distribution at typical position (z = 3.05 m) with operating illumination

3.2 室内整体通风效果评估

本研究采用换气效率(air change efficiency,ACE)来评估手术洁净室内的通风换气特性。换气效率是指外界新鲜空气冲刷某室内空间的效率,该参数指标是根据平均空气龄(mean age air,MAA)计算所得到的。

平均空气龄表示外界空气从送风口进入后到达室内任意一点所用的平均时间,可以用任意标量来表示,其计算的通用方程式如下:

式中:Γi为空气的扩散系数;ρ为空气的密度;ueff为空气的有效黏度系数;为标量方程的源项。

室内整体换气效率ηACE的计算公式为

式中:MAA为室内平均空气龄,s;V为手术室的总体积,m3;Qe为室内送风气流的体积流量,m3/s。

室内换气效率ηACE仅取决于气流模式,其范围为0~1。

图7 为不同排风方式下整体平均空气龄MAA、整体换气效率ηACE的比较结果。

由图7 可以看出,尽管所有工况下的室内送风速度都是一样的,但由于手术室内送风排风口的位置不同,使得室内的整体平均空气龄MAA与整体换气效率ηACE均有显著的变化。3 种排风方式下,室内的整体平均空气龄MAA由大到小依次为上部排风时的MAA、中部排风时的MAA、下部排风的MAA,而室内的整体换气效率ηACE与平均空气龄MAA的变化趋势恰好相反,由小到大依次为上部排风时的ηACE、中部排风时的ηACE、下部排风时的ηACE。上述结果表明,手术洁净室的排风口高度越低,室内的整体通风性能越好。此外,通过对比室内有无手术灯的情形,发现有手术灯时的MAA大于无手术灯时的MAA,有手术灯时的ηACE小于无手术灯时的ηACE,说明手术灯的存在会降低室内的通风效果。这是因为手术灯的存在会增强室内气流的乱流特性,从而破坏了手术洁净室内的单向送风气流,导致送风气流在室内的滞留时间被延长,因此室内的通风换气特性有所下降。

3.3 室内整体污染物浓度分布

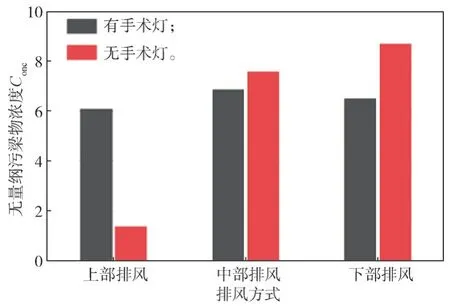

不同排风方式下室内整体无量纲污染物浓度Conc的变化如图8 所示。

图8 不同排风方式下手术室内整体污染物平均浓度的比较Fig. 8 Comparison of the average concentration of overall pollutants in the operating room under different ventilation modes

由图8 可知,当手术洁净室内无手术灯时,3 种排风方式下的室内污染物浓度水平有显著差异,其中室内整体无量纲污染物浓度Conc,由下至上依次减少,如下部排风时的Conc大于中部排风时的Conc,大于上部排风时的Conc。这是因为室内的污染物粒子主要来源于人员散发,污染物粒子在人员周围热浮升力的作用下会逐渐向上移动,当上部排风时,在室内排风作用下顶部送风气流可以更好地将向上移动的污染物粒子输运至排风口,且排出室外。而当手术洁净室内有手术灯时,3 种排风方式下的室内污染物浓度水平差异较小,且上部排风时的无量纲污染物浓度Conc最低。通过对比有无手术灯的情形,可以发现在中部和下部排风时,无手术灯时的Conc大于有手术灯时的Conc,这与室内人员两侧的气流形态有关。当室内存在手术灯时,顶部送风气流会受到手术灯的阻挡而发生偏转,使得人员两侧形成较大且较强的旋涡结构,更好地将人员处散发的污染物输运至排风口,从而在一定程度上降低了室内的污染物浓度。

3.4 室内局部通风状况评估

对于手术洁净室而言,主要目的是降低手术台区域的感染率,因此在评估室内整体通风状况时,还需要重点关注局部区域的通风状况。局部换气效率(local air change efficiency,LACE)可以用来评估特定区域的通风换气效果,其表示为室内空气最短的换气时间与局部平均空气龄(local mean age air,LMAA)之比,数学表达式如下:

参考Wang C.等[19]的研究成果,本研究中,重点关注位于术台中央上方0.3 m 高度处某典型区域内0.4 m×0.6 m×0.4 m 的局部换气效率和局部平均空气龄。

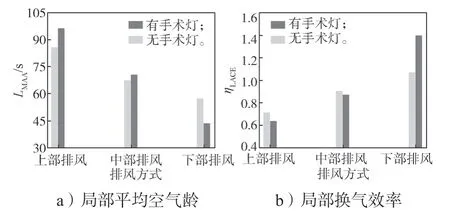

图9 为不同排风方式下局部平均空气龄LMMA与局部换气效率ηLACE的比较。

图9 不同排风方式下手术室局部空气龄与局部换气效率比较Fig. 9 Comparison of overall air age and ventilation efficiency in operating rooms under different ventilation modes

由图9 可以看出,上部排风时的LMAA大于中部排风的LMAA,大于下部排风时的LMAA;上部排风时的ηLACE小于中部排风时的ηLACE,小于下部排风时的ηLACE。这与不同排风方式下的室内整体通风状况一致,排风口位置越低,该局部区域的通风换气效果越好。然而,从结果中还发现,并不是所有的排风方式下,无手术灯时的ηLACE值都大于有手术灯的ηLACE值。当手术洁净室为上部和中部排风时,有手术灯时的LMAA大于无手术灯时的LMAA,有手术灯时的ηLACE小于无手术灯时的ηLACE;而手术洁净室为下部排风时,有手术灯时的LMAA小于无手术灯时的LMAA,有手术灯时的ηLACE大于无手术灯时的ηLACE。这与3 种排风方式下的气流组织分布特征有关,当手术洁净室为上部和中部排风时,有无手术灯时的室内气流形态大小仅有微微变化,其旋涡仍维持原有的分布特性,所以在这两种排风方式下,仍然保持无手术灯时的通风状况要优于有手术灯时的通风状况。而当手术洁净室为下部排风时,手术灯附近和室内壁面处的气流形态有显著变化,尤其是人员附近的空腔区有所减小,从而增强了手术台上方的气流速度。因此,下部排风时,手术灯的存在促进了手术台上方区域的通风换气效果。

3.5 局部污染物平均浓度比较

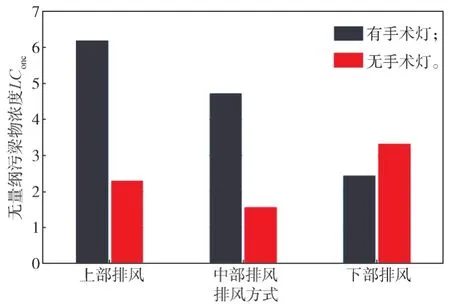

为了更全面地进行定量分析,此处重点研究位于手术台中央上方0.3 m 处的0.4 m×0.6 m×0.4 m 典型区域的局部污染物浓度,用于评估手术部位的污染物去除性能。所得结果如图10 所示。

图10 不同排风方式下手术室局部污染物平均浓度比较Fig. 10 Comparison of local average concentration of local pollutants in operating rooms under different ventilation modes

由图10 所示不同排风方式下室内局部无量纲污染物浓度可知,在无手术灯时,3 种排风方式下的室内局部污染物浓度水平有显著差异,无手术灯时室内局部无量纲污染物浓度LConc由大到小依次为下部排风时的LConc、上部排风时的LConc、 中部排风时的LConc。由于没有了手术灯的遮挡,加剧了此局部区域气流的搅动,特别是下部排风方式,这会使得人体散发的污染物也能更易吹向局部区域。因此,无手术灯时,下部排风方式下的局部区域污染物浓度反而最高,中部排风方式时的局部区域污染物浓度最低。

此外,当手术洁净室内有手术灯时,3 种排风方式下的室内局部污染物浓度水平有显著差异,室内局部无量纲污染物浓度依次减少,上部排风时的LConc大于中部排风时的LConc,大于下部排风时的LConc,这与室内整体的无量纲污染物浓度变化趋势正好相反。因为手术灯破坏了顶部送风口提供的单向流动,在灯下会形成一个滞流区,会抑制污染物的去除。上部排风时,洁净气流不易到达手术台上方的局部地区,更不易改变局部区域污染物浓度;下部排风方式时,气流最易到达手术台上方的局部地区,易带走局部区域的污染物。

4 结论

本文采用数值模拟方法研究了3 种排风方式以及有无手术灯时医院手术室内的通风性能与污染物分布,发现排风方式和手术灯对医院手术室内的气流组织和污染物扩散均有显著影响,主要结论如下:

1)下部排风时,顶部送风气流的衰减程度和偏转的程度相对最小,室内气流速度最大。手术灯的存在会破坏室内单向送风气流路径,从而增强气流的乱流特性。

2)无论是手术室整体空间还是局部区域,在下部排风且有手术灯(Geo6)的情况下,手术室内的通风换气效果最好。

3)无手术灯时,排风口位置越低,室内整体污染物浓度越高;而有手术灯时,排风口位置越高,手术台上方局部污染物浓度越高。