高校食品专业“实学实效”应用型人才培养迭代升级探索

肖功年,李 玲,龚金炎,袁海娜

(浙江科技大学 生物与化学工程学院,浙江 杭州 310023)

0 引言

学校为教育部应用型高校联盟盟主单位,长期注重高层次应用型人才的培养。应用型人才定位已经成为了学校的重要办学方向,食品专业人才培养侧重应用型专业人才能力提升,力争培养成为浙江地方食品产业服务的主力军。为此,近年来食品专业不断探索应用型人才培养方式,在实践中推出了“实学实效”体系,这是学校在10 多年的教学工作实践中,创新地提出和实践了工科教学重要理论之一。“实学”是学习实际和实用的学问,学用一致,为社会服务,学贵适用,学贵实效,“实学”是过程,“实效”是目标。“实学实效”的核心是实事求是,提倡求实求是,主张实践实行[1]。近年来,学校继续加强应用型人才深层次探索,积极开展产教融合,在与行业、产业、企业的合作中发现,应用型人才与企业需求还是有一定差距,针对工程实际过程中问题领悟能力与解决能力明显匮乏,部分企业认为大学生进公司后眼高手低,不能完全学以致用,分析工程技术问题的能力薄弱[2]。中国工程教育专业认证和新工科建设兴起,促使重新定位与重新思考[3],学校与产业、行业结合紧密的食品科学与工程拟深化“实学实效”理念,实施顶层设计,深化PDCA 在人才培养过程中作用,与专业认证成果产出导向(OBE)深度融合[4-5]。

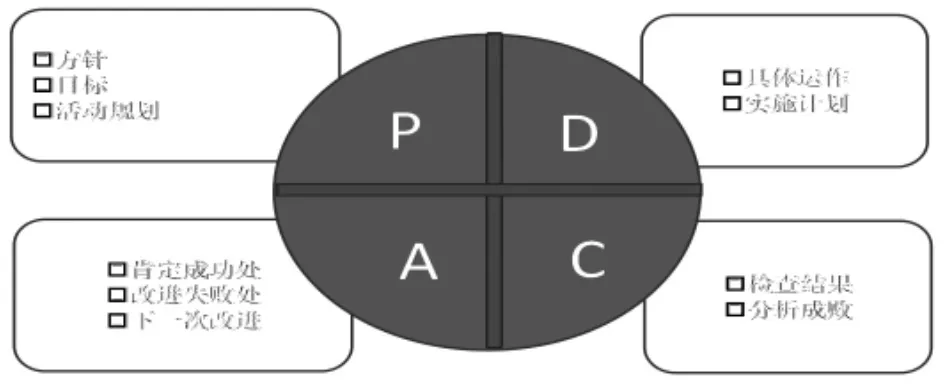

PDCA 循环的含义是将质量管理分为4 个阶段,即计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、处理/改进(Action)。PDCA 循环的管理模式,体现着科学认识论的一种具体管理手段和一套科学的工作程序[6]。PDCA,不仅是一种质量工具,也能用来指导人才培养,尤其是高素质应用型人才培养,增加征信环节,即用人单位对人才的评价,实施PDCA 循环深化。

PDCA 基本循环见图1。

图1 PDCA 基本循环

运用这个工具,可将高素质应用型人才培养每一项工作行成闭环,实现闭环管理,层层递进,层层管理。在人才培养中,首先设立一个方针(高素质应用型),计划(Plan)或策划:如何培养,要详细有序建立应用型人才培养课程体系,提出应用型人才培养的要素,执行(Do)或运行:要注意人才培养的行动是否偏离了计划,通过能力培养计算课程的达成度,与OBE 要求相结合;检查(Check):针对课程体系实施效果进行检查,评价、征信,在这里,开展近3 年毕业生调查,强调了解毕业生的培养质量、处理/改进(Action):中国工程教育专业认证的持续改进,按照OBE 理念。

因此,在与近300 家食品企业交流的基础上对症下药,结合企业的质量管理体系(PDCA 循环)与食品科学与工程专业认证,以成果导向教育(Outcomes-based education,简称OBE)深化“实学实效”体系,实现应用型人才的迭代升级。

1 以食品科学与工程专业为例深化“实学实效”内涵研究强化需求导向创新人才培养模式(PLAN)

实学是要靠实效来检验,学院坚持学校“应用型”办学定位,以“需求导向”“能力导向”为指引,企业需要什么样应用型人才,就培养什么类型的应用型人才,根据工程教育“学生中心”“成果导向”的OBE 核心育人理念[7],强化科研反哺教学的产教融合协同育人创新模式,聘请外校同行专家、行业企业专家代表、用人单位代表、应届及毕业5 年以上的学生代表等组成修订小组,完成对培养方案2 次修订工作,“核心课平台、特色课平台、实战课程平台”为主体[8],以“实践教学体系、创新创业教育体系”为两翼,以“岗位需求导向和能力提升导向”为个性化发展,进一步明确了需求导向的专业人才培养目标和服务面向。

优化“实学实效”双导向课程体系见图2。

图2 优化“实学实效”双导向课程体系

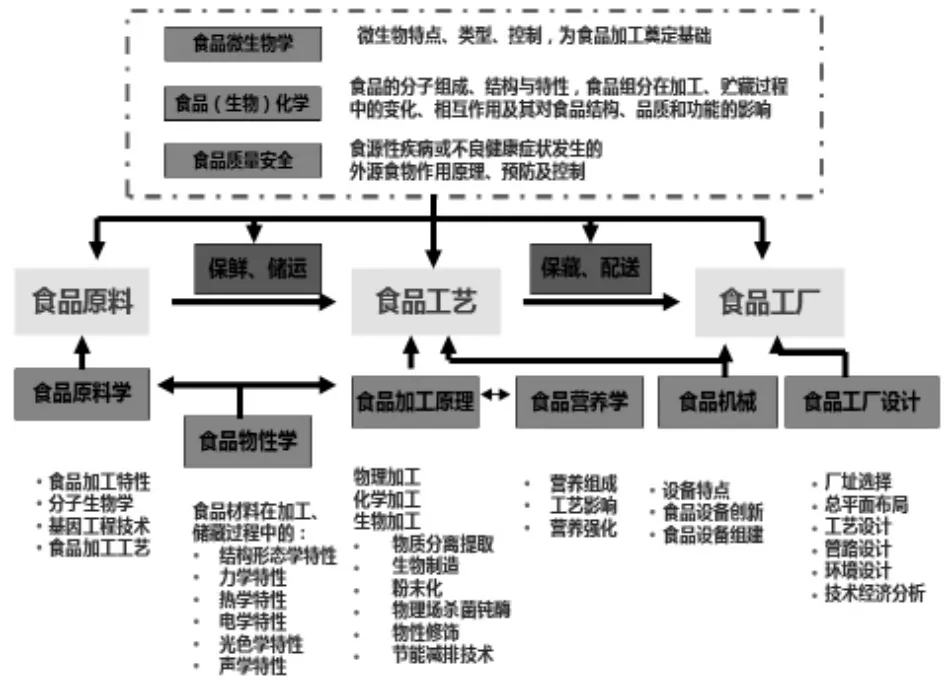

在实学实效、OBE 理念及双导向下设置课程,构建从食品原料、食品工艺到食品工厂层层推进课程体系布局,重点突出“功能、营养、健康和安全”的专业特色及人才工程能力培养理念,构建一批产教融合课程。例如,增设“现代食品仪器分析(含实验)”“食品法律法规与标准”“食品工程新技术”“食品科学与工程创新训练”等课程,强化“食品工厂设计与环境保护”(由2 学分调整至3 学分)和“食品安全与质量控制”等课程,与仪器设备厂家、生产企业等产业结合起来。

“实学实效”食品科学与工程课程体系设计见图3。

图3 “实学实效”食品科学与工程课程体系设计

2 结合食品科学与工程专业特点强化应用型实践体系

基于“高素质应用型”工程人才培养目标,立足浙江省“生命健康”产业布局,优化整合专业课程体系,实施“技术性”“组合性”“综合性”应用型创新[9];同时,探索第二课堂项目化教学模式,有计划地针对学生知识增长、能力提高和素质养成对第二课堂教学活动统一规划和管理。将教师的科研与对学生的创新创业训练、学科竞赛、科学素养训练等充分融合。

食品科学与工程人才培养实践体系设计见图4。

图4 食品科学与工程人才培养实践体系设计

3 以食品科学与工程专业为例探索应用型人才要素研究立足师资教材课程等建设开展教学改革(DO)

3.1 构建螺旋式内源动力机制,有效推动应用型师资建设

一流的工程背景的师资,造就一流的应用型人才。应用型师资创造机会四融,要求每一位教师尽量能融入企业、融入行业、融入学术圈、融入职能部门,这是实施内源性应用型人才培养的根本。

无工程背景应用型师资培养建设见图5。

图5 无工程背景应用型师资培养建设

在应用型师资建设方面,学校食品科学与工程专业在历年的实践中实现两手抓,一是从企业引进资深工程师,针对某一领域的工程实践强化,突出双师型(从杭州食品厂、贝因美、海通集团教授级高级工程师2 人、从质检系统引进教授级高级工程师2 人);二是为从高校新引进的博士,积极提供下企业机会及开展企业博士后科研工作站工作,食品专业已经有8 位教师具有企业博士后经历,均为大企业大集团(如海通食品集团、绍兴塔牌酒业、贝因美婴童食品股份有限公司、杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司等),通过培养成企业博士后师资,结合产教融合在应用型师资方面探索出来了一套可行性较高的路径。

3.2 应用型教材建设

在教材建设方面,结合食品科学与工程专业认证工作和学院的“实学实效”教学体系,根据OBE“学生中心”“成果导向”理念,探索改革传统教材,以教学内容为中心的模式,以课程目标为导向,有机整合教学内容,突出以学生学为中心理念,改革传统的重知识传授到突出对学生的能力培养,探索数字化教材改革,突出应用型特色。针对理论与实际应用方面,食品科学与工程出版了一系列应用型教材,成为学校应用型教材建设基地,其中主编中国轻工业出版社出版的《食品质量安全与品质控制》 《乳品与饮料工艺学》 《食品营养学》深受应用型高校的好评。

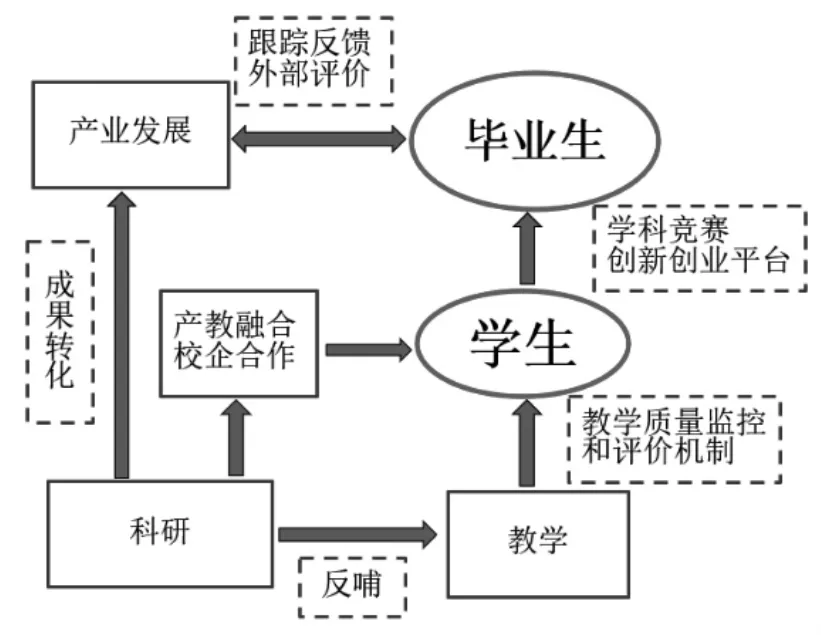

3.3 基于PDCA 协同创新和协同育人体系建立(DO)

以学生为中心,基于PDCA 实施协同创新和协同育人,协同创新和协同育人是深化产教融合国家战略中相辅相成、不可或缺的2 个方面,也是建设高水平地方应用型高校的基本途径。近年来,浙江科技学院秉承“崇德尚用”的办学理念,“依产业而兴,托科技而强”,注重产学研融合创新,潜心研究服务产业发展的应用技术和创新成果的转移转化,以高水平应用技术促产教深度融合,坚持产教融合“双协同”应用型人才培养,协同创新与协同育人成果显著。在此基础上,可深层次探索更多方面协同育人方式,以下为多方位育人模式设想,逐步构建起课程实验、校内/校外项目实践、科技竞赛、校外职业技能实训和基于项目的毕业论文/设计5 个层次为一体的开放式实践教学平台。

协同育人体系建立(DO)见图6。

图6 协同育人体系建立(DO)

通过深化产学研合作,以国家级、省部级重大科研项目为牵引,着力解决关键技术问题,共同打造多学科交叉融合的产学研用创新联合体,为学生培养服务。与娃哈哈、贝因美、农夫山泉、熊猫乳品等行业头部企业共建产教融合联合创新培养基地,协同育人反哺企业技术进步。协同创新和协同育人是深化产教融合国家战略中相辅相成、不可或缺的2 个方面,也是建设高水平地方应用型高校的基本途径。近年来,食品科学与工程秉承“依产业而兴,托科技而强”的办学理念,注重产学研融合创新,潜心研究服务产业(食品添加剂和乳制品)发展的应用技术和创新成果的转移转化,以高水平应用技术促产教深度融合,坚持产教融合“双协同”应用型人才培养。

多维度育人模式创新(DO)见图7。

图7 多维度育人模式创新(DO)

4 以食品科学与工程专业为例 探索检验食品专业应用型人才效果验证方式 基于闭环理论实现“实学实效”(CHECK)

基于PDCA 循环,深化“实学实效”中效果检查,明确检查内容(见图8),通过听课制度、学生评教制度、评学制度、教学督导制度、常态化教研活动等,完善日常教学质量监控体系。建立毕业生跟踪反馈机制和第三方参与的社会评价机制,健全专业培养目标达成情况的评价制度。

图8 PDCA 循环中CHECK 内容

PDCA 循环中CHECK 内容见图8。

普遍的三期教学检查部门是管理者检查者,教师是被动者被检查者。这种检查模式容易导致检查部门权利集中工作量增加,教师被动接受检查和执行,无法发挥主观能动性导致重形式轻内容的情况发生。同时,给检查部门和学院都增加了一定的负担,因此需要从以下几点做出改变:①三期教学检查部门建立检查标准并印发给各学院,由各学院参照标准结合实际情况组织自检自查,并定期将检查报告提交至监管部门做收集评估,关键在于系部教师举办教学沙龙,交流教学心得,针对专业每一届学生的特点施教。②个性化抽查,建立教学质量监控平台。目前,普遍的高校三期教学检查内容包括听评课、教学秩序巡查、课堂教学质量评价等相结合的方式,检查内容形式过于单一,只关注了教师教学质量和教学秩序的考核和评价。同时,信息反馈也存在一定的繁琐性、滞后性。对于这一点,高校应该因材施教,开展特色化个性化抽查:首先,丰富检查内容,对各类教学文件和教学效果抽查;针对当前学期最薄弱环节和教学反馈的问题检查;然后建立教学质量监控平台,每次教学督导听课可通过平台采取预约功能,预约成功后将听课笔记以电子版的形式第一时间传送到监控管理部门,高效做好信息反馈。③定制机动检查标准,如实验技能操作等课程的安排等。由以上几点来改善校、院两级检查的构建,实现系部自主监管自查为主,学校不定期巡查为辅的模式转变,充分发挥学院单位的工作职能。

5 毕业生的培养质量 处理改进(ACTION)

深化PDCA,建立持续改进体系和严格的教学监控体系,强化征信环节,即用人单位的评价和满意度,完善日常教学监控体系。综合学生学情、教学效果反馈、学生评价等方面因素,与时俱进,不断革新教学理念、教学内容、教学方法、教学评价方法等。建立毕业生跟踪反馈机制和社会评价机制。对培养目标和毕业要求进行定期评价,使之更加符合地方经济和社会发展、行业产业发展及职场需求。