土壤中有毒含氯化合物的形态转化及生物修复技术研究

余 琳,潘小梅,,脱飞飞,王贵胤

(1.成都农业科技职业学院,成都 611130;2.四川农业大学,成都 611130)

引 言

氯是一种常见的非金属元素,与人类生活密切相关。它能在生物体内参与多种反应,影响新陈代谢[1]。此外,氯作为主要的功能性成分,常被制作成消毒剂、杀菌剂、杀虫剂等,用于消毒以及农业上的病虫害防治。自2019年12月全球新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情爆发以来,医院、工厂等公共场所及家庭等大量使用含氯消毒剂,这些制剂在疫情防控中发挥了重要作用,但大量粗放地使用含氯物质也可能给生态环境带来严峻挑战。含氯消毒剂进入水体环境后,会对水生生物产生严重的毒害作用[2]。然而,这些消毒剂也可能随着地表径流、污水灌溉等方式进入土壤,改变土壤的物理化学及生物学性质,造成作物生长减缓、产量降低,直接或间接影响土壤生态功能,增加农产品安全风险。

目前关于有毒含氯化合物污染土壤的修复技术主要包括物理修复(填埋换土法、吸附法等)、化学修复(电化学还原法等)和生物修复技术(微生物还原降解、植物修复、动物修复)[3-4]。其中,生物修复因其成本较低、操作简便、对环境干扰性较小等优点,成为目前研究的热点。然而,在生物修复过程中如何选择不同生物以实现最大修复效率还尚待研究。此外,修复过程中还应考虑有毒物质在降解过程时是否会产生新的二次污染物等问题[5]。生物联合技术具有较大的发展空间和应用前景,应不断完善修复过程,使该技术在修复土壤中发挥最大的作用并促进土壤生态系统的可持续发展。

1 土壤中氯的形态及毒害作用

1.1 土壤中的氯迁移

自然界中的氯迁移主要包括氯沉积和氯流失[6]。氯沉积主要通过大气降雨,将海水中的氯化物以干、湿沉积的形式沉积在土壤中;而氯流失主要通过挥发和沥滤,从土壤中流失。此外,土壤中氯的迁移还受微生物种类和腐殖质含量的影响。耕地土壤中氯循环还受人类的活动、耕作次数等多方面的影响。因此,不同区域土壤中的氯迁移过程具有一定的差异。

1.2 耕地土壤中氯形态转化

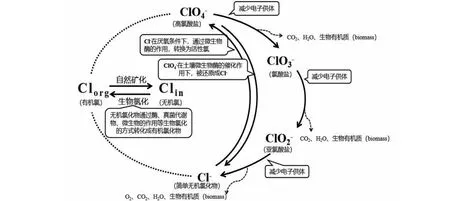

耕地中的含氯化合物主要包括无机氯化物(氯化物、高氯酸盐、氯酸盐等)、有机氯化物(氯代芳香烃、氯代脂肪烃及其衍生物等)。这些不同形态的含氯化物在特定条件下可相互转化。如图1所示,土壤中的无机氯化物可以通过酶、真菌代谢物、细菌等作用下转化成有机氯化物[7];有机氯化物也可以通过矿化降解转化为无机氯化物。另外,无机氯化物之间也可发生形态转化,例如含氧氯酸盐在厌氧条件经土壤微生物酶的催化作用下,被还原成氯离子[8]。此外,氯形态的转化还受到温度、湿度等气候条件的影响。有研究表明在低温条件下,更有利于有机氯化物的转化;但当温度高于20 ℃以后,有机氯的转化速率将逐渐降低[9]。

图1 不同含氯化合物间的形态转化Fig.1 Morphological transformation of different chlorine-containing compounds

1.3 氯对土壤生物的毒害作用

不同形态的氯与土壤胶体的结合能力不同,导致其在土壤中的稳定性存在差异。因此它们在土壤中的含量与所呈现的毒性也不同。

(1)有机氯化物。土壤中的有机氯化物主要来源于有机氯农药,如氯代芳香烃衍生物六六六(HCH)、滴滴涕(DDT)等。由于土壤胶体对有机氯的吸附能力较强,导致其在土壤中的稳定性较高。虽然从上世纪60年代开始我国已禁止了六六六(HCH)、滴滴涕(DDT)等含氯农药在农业生产上的使用,但目前仍能在一些地区的耕地中检测出少量残留的HCH、DDT。残留的有机氯化物通过食物链富集在生物体中,对生物体造成不利影响。研究表明,当有机氯浓度较低时(HCH 0.5~1.5 mg/kg),会刺激并促进土壤微生物的代谢活动,加强微生物对碳源的吸收;但当其浓度增加到一定限值(DDTs ≥452 mg/kg),会降低土壤微生物群落多样性[10]。此外,有机氯在土壤酶的催化作用下还可能会降解产生氯仿等致癌性的中间产物,进一步加剧污染土壤的毒性[11]。

(2)含氧氯酸盐。含氧氯酸盐主要包括高氯酸盐、氯酸盐等。土壤中的含氧氯酸盐主要来源于植物生长调节剂(含氯酸钾)、含高氯酸盐的污水灌溉等。由于含氧氯酸盐与土壤胶体的结合能力较弱,大部分溶解于土壤溶液中,在一定条件下随溶液扩散到地下或地表水中。含氧氯酸盐在生化降解中,对生物表现出较强的毒性。实验证明,增加高氯酸盐浓度,蚯蚓的死亡率上升,当浓度达到1000 μg/g时,蚯蚓的生殖能力受到影响[12]。此外,增加土壤氯酸钾的浓度,还会导致蚕豆根尖细胞染色体畸变率增大[13]。

(3)氯离子。耕地中的氯离子主要来源于含氯肥料。由于土壤胶体对氯离子的吸附能力较弱,所以其流动性较强,易淋溶流失。研究表明耕地施加氯肥后,其淋溶流失量高达87%[14]。当土壤中的NaCl浓度达到20 mmol/L时,会降低樱桃萝卜根系对营养物质的累积能力[15]。当喷洒 KCl的浓度达到50 mmol/L时,烟草叶片细胞中的丙二醛含量会增加,烟草叶片细胞膜结构受损[16]。氯浓度较大时还会影响土壤微生物的生理功能,导致硝化细菌数量减少,从而影响氮素在土壤中的转化[17]。

2 土壤中有毒含氯化合物含量现状

自然土壤中无机氯主要来源于地下水、海盐灌溉和岩石风化等,有机氯主要来源于土壤中的生物氯化。研究表明氯在地壳中含量一般低于100 mg/kg[18],在耕地土壤中含量约为30~370 mg/kg[19]。然而,自20世纪以来,不同形态的氯作为原料,广泛应用于军事工业、制造业和农业中。受化学品滥用和废弃物过量排放的影响,土壤中氯积累量增加。有报道称城市公园土壤的有机氯含量已显著高于原始森林土壤[20]。不同形态的氯在土壤胶粒的附着能力、迁移速率等存在一定差异,导致其在土壤的积累量也不同。

(1)含氧氯酸盐。含氧氯酸盐稳定性较高,水溶性较强,在土壤中含量较低。以高氯酸盐为例,受人类活动的影响,高氯酸盐主要存在于水域环境中,但通过污水灌溉等方式也能进入土壤中。2010年检测出花炮厂较多的浏阳市浏阳河中存在大量高氯酸盐,河流附近的土壤中的高氯酸盐达到14.1 μg/kg[21]。近年来,韩超等检测出部分售卖的茶叶中高氯酸盐含量为0.97 mg/kg[22],已超出国际标准限值。此外,土壤中的高氯酸盐含量多少还与气候条件有关。我国西北沙漠地区的高氯酸盐平均质量浓度高达1.84 mg/kg,这主要与沙漠的气候条件有关,沙漠中的生物循环周期较长,沉积的高氯酸盐不易迁移转化[23]。

(2)有机氯化物。土壤中有机氯化物以有机氯农药为主,虽然它们在土壤中的浓度一般不高,但由于其稳定性强,仍会影响耕地中粮食安全。有机氯化物在土壤中的残留量与土壤利用方式和有机质含量等有关。以宁波市为例,不同土壤利用方式下土壤的HCHs浓度由高到低的次序为:果园>茶园>菜地>旱地>水田,其中果园土壤中的残留浓度最高,为0.0150 mg/kg;水田中的残留浓度最低,为0.0003 mg/kg;对于DDTs:果园>旱地>菜地>水田>茶园,其中果园土壤的残留浓度最高,为0.7282 mg/kg;茶园地的残留浓度最低,为0.0019 mg/kg[24]。有研究表明,土壤DDTs的含量与土壤通气性有关,经常翻耕的土壤,DDTs易流失与降解[25],而HCHs的纵向迁移能力高于DDTs,更易迁移至底层土壤[26]。此外,有机质还对有机氯有固持作用,土壤有机氯残留量浓度与土壤有机质的含量呈正相关[27]。由于含氧氯酸盐具有长距离迁移性,而有机氯化物又具有较高稳定性,都会对土壤生物安全造成一定威胁,所以治理土壤有毒含氯化合物污染刻不容缓。

3 有毒含氯化合物污染土壤修复技术

有毒含氯化合物污染修复技术主要包括物理修复(填埋换土法、吸附剂吸附法)、化学修复(电化学还原法)和生物修复(微生物还原降解、植物修复、动物修复)[3-4]。其中生物修复因成本低、降解能力强、环境干扰小等优势成为研究热点。

3.1 微生物修复技术及其发展趋势

微生物修复是在适宜的土壤条件下利用微生物通过降解酶将带毒性的氯化物降解成无毒小分子物质的过程,修复期间还需要不断补给电子供体[3]。该技术成本较低,且具有高效降解有毒含氯化合物的能力,是极具发展潜力修复技术。然而,仅利用微生物修复法,需要长时间添加辅助电子供体,且该方法易受到土著微生物群的干扰,所以降解效率一般不高[28]。

筛选出具有高效降解能力的微生物是土壤有机氯污染修复需要攻克的核心问题。一些微生物活性高,降解能力强,如白腐真菌对1,2,4-三氯苯降解率达到79.6%,对1,2,3-三氯苯降解率可达到91.1%[34]。促使微生物发挥降解作用的主要是脱卤酶,该酶由生物体Lin基因控制表达,其中LinA基因合成脱氯化氢酶(参与DDT的第一步降解)、LinB合成烷基卤脱卤酶(降低反应的化学势能并参与β-HCH的降解)、LinD合成谷胱甘肽S-转移酶(通过使含卤基苯环或环状化合物与谷胱甘肽还原型物质结合而脱氯)[9]。单一菌种对于有机氯农药的降解具有一定的局限性,为提高土壤有机氯农药污染的修复效率,有研究使用复合菌种进行修复。张宁将杀菌剂五氯硝基苯降解菌与除草剂乙草胺降解菌组组合,相比单一菌种修复,该复合菌剂可在较长时间内对有机氯农药保持一定的降解速率[35]。因此,今后可以将不同类型的微生物搭配组合,以实现对有毒含氯化合物污染土壤的高效修复。

3.2 植物修复技术及其发展趋势

植物修复主要利用植物根系吸收、沉淀等作用去除或转化有毒氯化物,或通过根系微生物还原降解污染物[9]。该技术成本低,对周边环境的干扰小,是一种较温和的修复方法,可以用于改良受含氯化合物污染的土壤。近年来,一些具有较好吸收能力、能降解高氯酸盐或有机氯化物的植物不断被发现。例如烟草、莴苣、水稻等植物可以积累高氯酸盐,其中烟草根茎可积累并吸收10 ppb~100 ppm的高氯酸盐,是具有良好修复潜能的植物[36]。紫花苜蓿、多花黑麦草、玉米等植物可以有效降解土壤中的有机氯农药,经过紫花苜蓿、多花黑麦草处理三个月后,原土中HCH的浓度从1090 μg/kg下降至374 μg/kg[37]。然而,植物的富集能力有限,修复周期也较长,且易受到其他环境因素的影响。为增加植物抵抗不良环境的能力,提高修复效率,可将根系长度不同的几种植物搭配种植。王凯使用东南景天-黑麦草和东南景天-蓖麻两种植物套作技术,在修复土壤多环芳烃污染的同时,也降低了土壤重金属镉的浓度[38]。另外,还可将豆科植物与降解植株搭配种植,豆科植株固定的氮源能促进降解植株的生长,同时提高植株对污染物的降解效率。

3.3 生物联合修复技术

为解决单一修复技术的不足,提高土壤修复效率,可将不同类型生物修复技术结合使用,如图2所示,包括植物-微生物、植物-动物-微生物联合修复技术。其中,植物-微生物联合修复技术可以提高微生物对环境的适应能力,从而提升有毒物质的降解效率。目前,进行联合修复的微生物包括根际微生物、菌根菌、内生菌以及专性降解菌等[39]。这些菌种与植物联合可以高效去除土壤中的有毒含氯化合物。

根际微生物位于植物根系土壤区域,该区域O2的浓度较高,同时进行着物质能量交换,所以该区域的微生物活性较大[40]。研究表明,植物与根际微生物联合修复能增加根部微生物数量,活化土壤中的污染物,加速其转化和降解[41]。Miller等将能降解五氯苯酚的微生物群落引入冠毛冰草根际后,冠毛冰草对五氯苯酚的耐受性比其他植物高出10倍[42];同样,Hoagland等把假单胞菌降解菌株接种在玉米根际,增强了玉米根系对氯代乙酰胺除草剂的降解能力[43]。

菌根真菌在植物幼期侵入植物根部其菌丝随着植物根系表面积逐步增加与土壤中的高等植物根系和真菌菌丝共同组成菌根[44]。其中主要降解有机污染物的菌根是丛枝菌根真菌和外生菌根真菌[45]。菌根真菌可以从降解的有机污染物中获取碳源,使微生物分泌酶的速率加快,提高植物对有机污染物的吸收率[46-47]。黄红林等在进行玉米和丛枝菌根真菌降解土壤除草剂莠去津时表明,随着植物根部脱氢酶活性和微生物数量的增加,植物对除草剂莠去津的降解能力也在增加[48]。

图2 有毒含氯化合物污染土壤生物修复技术Fig.2 Bioremediation technology for soils contaminated by toxic chlorine-containing compounds

专性降解菌株可从受污染土壤中提取,通过基因改造,培育出适应能力和降解能力强的降解菌。植物-专性降解菌修复法可以用于高氯酸盐和有机氯农药的降解。Joshua等使用杨树根匀浆与高氯酸盐降解菌联合降解高氯酸盐,其中杨树根匀浆中的化合物作为碳源和电子供体,为降解菌提供能量,38天后高氯酸盐浓度从440 mg/L下降到200 mg/L[49];林璀等使用高丹草与毒死蜱降解菌降解毒死蜱时,高丹草的发达须根将降解菌带到不同深度的土壤层中,使毒死蜱的降解率达到96.44%[50]。

虽然植物-微生物联合修复在有机氯化物、高氯酸盐等含氯化合物的降解中发挥了重要作用,但对于某些持久性较强的氯代芳香烃的修复效率仍较低[51]。研究表明在植物-微生物联合修复基础上,添加了蚯蚓等动物,能将持久性较高的污染物从土壤微孔中释放出来,促进污染物的降解[52]。例如,卓胜等探究了黑麦草-菌根-蚯蚓对多氯联苯的修复效果,结果表明加入蚯蚓后污染物的去除效率明显增加[53]。可见,植物-动物-微生物联合修复技术对于持久性较强的有毒含氯化合物具有一定的修复潜力。

4 总结与展望

受人类活动的影响,工业废水、农业生产等大量粗放地使用含氯物质,对土壤生物健康和粮食安全造成了严重的威胁。为积极响应国家坚守18亿亩红线,保证粮食安全和耕地质量,有毒含氯化合物污染土壤修复迫在眉睫。

土壤有毒含氯化合物的生物修复技术主要包括单一生物修复和多种生物联合修复。其中,多种生物联合修复是最具修复潜力的修复技术。今后可深入研究动物、植物、微生物之间的搭配组合,以获得最优的修复模式,促进土壤中有毒含氯化合物的去除。此外,在修复过程中,是否会产生二次污染物以及在修复结束后耕地养分的恢复问题也是今后生物联合修复过程中需要持续关注的问题。