农村居民健康、收入对幸福感的影响

——基于2021—2022 年广西LTLCS 调查数据的实证研究

赖 玥,余恺贤

(广西科技大学 a.经济与管理学院,b.城乡融合与共同富裕研究院,广西 柳州 545006)

近年来,随着脱贫攻坚任务的顺利完成,我国进入了乡村振兴的新阶段。在全面建设社会主义现代化国家的进程中最艰巨最繁重的任务仍在农村,维护农村居民的合法权益是增强其幸福感,提高其生活质量的重要内容。幸福感是指人们依据社会标准,对自己的生活质量作出的评价。幸福感的研究最早开始于20 世纪50 年代,Bradburn 提出幸福评估的情感取向模式,认为幸福感是正性情感与负性情感之间的平衡[1],如果人们较多地体验到愉快的情感而较少地体验到不愉快的情感,就可以推定他们是幸福的;否则,就是不幸的。李焰等认为,幸福感是一个心理术语,是人类个体认识到自己需要得到满足以及理想得以实现时产生的一种情绪状态[2]。当前,我国农村户口人数居多,农村人口占全国总人口的比重较大,农村居民的幸福感对农村发展具有重要的影响,因此农村居民幸福感的研究一直是各界关注的焦点之一。既有研究表明,农村居民对幸福感的衡量最直接地体现在收入水平上[3],而健康状况作为人力资本的一项指标,影响着农村居民在劳动力市场的效率。劳动者身体健康状况的好坏会影响他们在劳动力市场上的竞争力,对于大多数从事体力劳动的农村居民而言,如果一直保持健康的身体状况,将能提升他们的竞争力和劳动效率,进而增加收入并增强幸福感。

本文通过文献回顾发现,健康状况与幸福感之间的研究成果颇多,但是研究对象为农村区域居民的文献较少,并且数据大多来源于全国范围调查。研究成果表明,健康状况能促进收入水平的提升[4]115,收入水平也对幸福感具有正向影响,但关于收入水平在健康状况与农村居民幸福感之间发挥着何种作用的文献相对较少。因此,本文将基于人力资本的视角,利用广西2021—2022 年农村社会经济生活状况调查(local town life conditions surver,LTLCS)数据,探讨健康状况对农村居民幸福感的影响,以及收入水平在其中发挥的作用。

一、理论概述与研究假设

(一)健康状况与幸福感的关系

身体健康是生活幸福的基础,只有身体健康,身心才会愉悦,从而容易产生幸福感。学术界也针对此结论对不同的个体进行了研究,如王群勇等指出,健康存在情境效应:家庭成员越不健康,个体越感到不幸福[5];侯振虎等采用量化研究的方法,发现父母身体健康状况对大学生的幸福感有显著影响[6]。从其他的个体出发,部分学者研究了老年人和空巢青年的情况。其中,林晴等采用单因素方差分析法研究,发现身体健康状况与老年人主观幸福感之间的关系具有显著性[7];郑晓冬等采用多元回归估计与倾向得分分配法也实证检验了“空巢青年”与普通青年的健康状况与生活状态的差异,研究发现“空巢青年”的抑郁程度更高,生活满意度与幸福感更低[8]。既有研究从不同的研究对象(个体、老年人、空巢青年等)出发,运用多种方法研究了健康状况与幸福感之间的关系,即身体越健康,幸福感就越高。基于此,本文提出假设1。

假设1:健康状况对农村居民幸福感具有正面影响,健康状况越好,幸福感越高。

(二)收入水平与幸福感的关系

伊斯特林等在其开创性的论文中指出,当一国的收入水平越来越高时,国民的幸福感却没有提升,这种现象被称为“收入幸福悖论”[9]。自该理论提出之后,学者们对收入水平与幸福感之间的关系进行了大量的研究,但是关于收入水平对幸福感的影响机制和影响方向,学术界却没有得出一致的结论。孙计领等研究发现,收入对幸福感存在显著的正向影响,但对高收入阶层的影响不显著[10];郝身永研究发现,绝对收入对幸福感影响的显著性并不稳健,并且区域层面的收入差距对幸福感的影响呈倒“U”型[11]。邹红兵研究发现,收入和幸福感之间的关系呈类似于倒“U”型曲线[12]。徐淑一等研究发现,随着收入的提高,幸福感对收入的敏感度在下降[13]。同时,部分学者得出了不一致的结论,例如朱春奎等研究发现,绝对收入与公共服务获得感的幸福效应在流动人口中并不显著[14]。从现有研究可知,收入水平对幸福感具有正向影响,但绝对收入的幸福效应并不显著,并且存在异质性。对于不同的收入阶层和不同个体的经济地位,其幸福感的显著性不同。基于此,本文选取相对收入(在当地的收入水平)这个指标,研究农村居民健康状况对幸福感的影响。

(三)健康状况与收入水平的关系

居民的健康状况作为人力资本的一项指标,对其收入有较大的影响,身体健康是立身之本,健康状况越好,劳动效率越高,相应的收入水平也会提高。但是健康状况与收入水平之间具体存在何种关系,学术界研究的结论却不一致。大多数学者研究发现,二者存在显著的正相关关系。例如,马爱玲等通过三阶段最小二乘法研究发现,内蒙古地区流动人口的健康状况与其个人收入之间存在循环效应,个人收入越高,其健康状况越好,则其收入水平越高[15];许琳琳等研究发现,我国农村居民健康状况对其收入具有显著正向影响[16];周菲采用浙江省进城务工人员数据研究发现,城市进城务工人员的自评健康与收入之间呈正相关关系[17]。从不同的研究对象出发,学者们得出了相同的结论。例如,王琼等的研究结果表明,进城务工人员健康状况对收入水平有显著的正向影响,并且这种影响通过劳动生产率这一传导机制实现[18],但部分学者却认为健康状况与收入之间并不是一直都存在正向关系,例如贾珅运用微观家户调查数据研究发现,居民自评健康与家户人均收入水平存在倒“U”型关系[19]。本文回顾已有文献发现,学者们从不同的研究对象出发,都得出了健康状况对收入水平的正面影响,但是否一直都存在正向关系仍未知。综上所述,从劳动力市场出发,农村居民身体越健康,劳动效率越高,继而在劳动力市场上的竞争力也越强,从而提高收入水平。基于此,本文提出假设2。

假设2:健康状况对农村居民的收入水平具有正面影响,且收入水平在健康状况与农村居民幸福感之间发挥中介作用。

二、实证研究设计

(一)数据来源

本文数据选自2021—2022 年农村社会经济生活状况调查(local town life conditions survey,以下简称LTLCS 调查)。本调查系国家自然科学基金项目(1763005)课题组、广西工业高质量发展研究中心联合武汉大学、广西科技大学进行的“推动乡村振兴,促进共同富裕”农村社会经济生活状况大型抽样入户调查,调研团队由广西科技大学经济与管理学院经济学系部分教师、本科生以及部分研究生组成(简称“LTLCS 调查组”)。数据主要采用问卷调查的方式获得。其中,2021 年LTLCS 调查共发放了5 100 份农村居民调查问卷,收回了5 085 份,其中广西农村居民有效问卷3 883份;2022 年LTLCS 调查组共发放3 668 份农村居民问卷,收回3 608 份,其中广西农村居民有效问卷3 361 份。本文选用2021 年与2022 年广西农村居民问卷数据,共6 524 份有效样本。

(二)变量及指标选择

1.被解释变量

被解释变量为幸福感,参考王珊珊等[20]的研究方法,通过问卷中的提问“您现在的生活幸福吗”的回答来衡量,

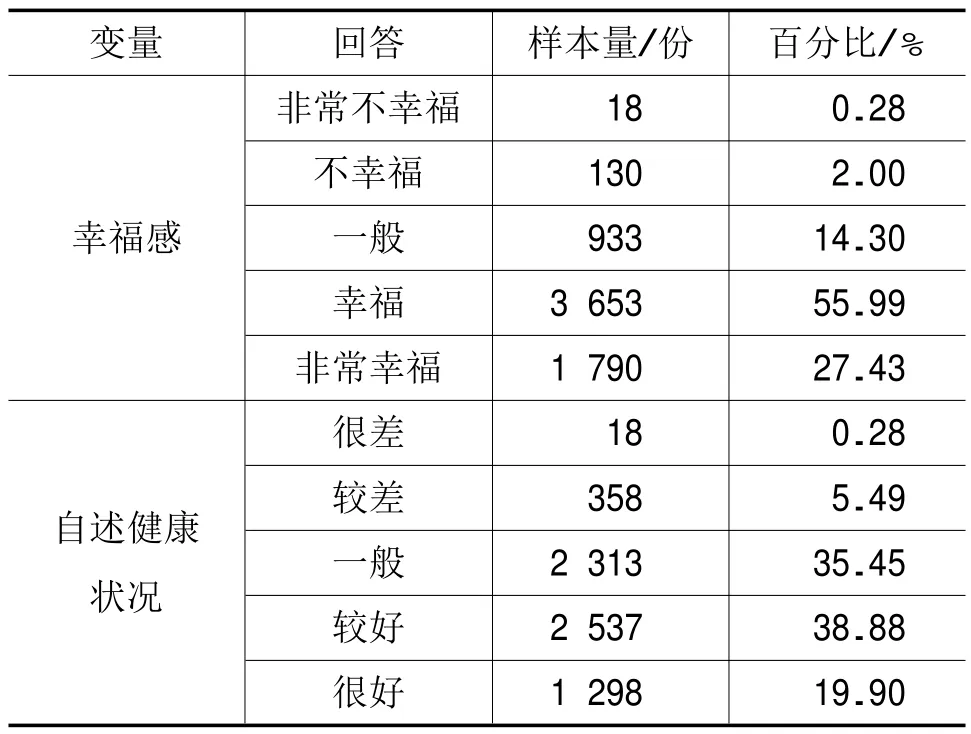

问卷中选项以有序变量1~10 对幸福感赋值。其中,1 分代表最低,10 分代表最高,数值越大说明农村居民的幸福感越高。本文对幸福感的回答作了层次分类。其中,1、2 分表示“非常不幸福”,3、4 分表示“不幸福”,5、6 分表示“一般”,7、8 分表示“幸福”,9、10 分表示“非常幸福”,如表1 所示。此次接受问卷调查中的农村居民大部分都感到幸福,只有少部分感到不幸福。其中,“非常幸福”选项的比例达到27.43%,而“非常不幸福”选项的比例只有0.28%。这说明在乡村振兴大背景下,农村居民的物质生活条件得到改善,农村居民的幸福感普遍较高。

表1 解释变量和被解释变量的描述性统计

另外,在稳健性检验中还使用了比较幸福感作为替换被解释变量,从问卷中抽取提问“您认为,您现在的生活与周围人相比更幸福吗”的回答来衡量。选项包括“是”“否”与“不确定”三类。

由表1 可知,此次接受问卷调查中的农村居民大部分都感到幸福,只有少部分感到不幸福。其中,“非常幸福”选项的比例达到27.43%,而“非常不幸福”选项的比例只有0.28%。这说明在乡村振兴大背景下,农村居民的物质生活条件得到了改善,农村居民的幸福感普遍较高。

2.解释变量

解释变量为自述健康状况,通过问卷中的提问“您认为自己的健康状况如何”的回答来衡量,选项以有序变量1~5 对健康状况赋值,其中1 表示很差,5 表示很好。数值越大说明农村居民的健康状况越好。如表1 所示,58.78%的农村居民自述健康状况较好或很好,自述为一般的比例有35.45%,自述为较差或很差的比例为5.68%。

考虑到自述健康状况为主观性变量,在稳健性检验中还使用了吸烟状况作为替换解释变量,从问卷中抽取提问“您平均每天吸多少支烟”的回答,并设置为倒数形式来衡量。

3.中介变量

中介变量为农村居民的收入水平。基于前文的理论分析,健康状况作为人力资本的一项指标,健康状况的良好与否会影响到农村居民的劳动效率,因此健康状况可能通过影响农村居民的收入进而影响幸福感。因此,本文以广西地区为研究样本数据,选取主观相对收入水平指标来分析,通过问卷中的提问“您认为您的家庭收入水平在当地如何”来衡量,选项以有序变量1~10 对收入水平赋值,其中1 表示收入水平很低、10 表示收入水平很高,数值越大表明受访者主观上认为自己的家庭收入水平相对较高。

4.控制变量

为了更加精准地分析健康状况对农村居民幸福感的影响,排除其他因素导致的估计偏差,本文选取了一组控制变量加入回归方程进行实证检验。基于问卷数据的可获得性,本文分别从个人特征、家庭财产、数字网络等3 个层面来选取控制变量。个人特征变量包括性别、年龄、民族;家庭财产变量包括住房数量、是否申请过银行贷款、贫困类型;数字网络变量包括是否有宽带、使用互联网的频率、是否计划网售农产品。

本文选取9 个变量的赋值及其描述性统计结果如表2 所示。从表2 的变量描述性统计情况来看,广西农村居民整体上幸福感较高,幸福感指数均值为7.522;自述健康状况均值为3.911,介于一般与较好之间;主观相对收入水平均值为7.009,可见受访者对家庭收入水平的态度较为乐观。

表2 变量说明及描述性统计

(三)模型设定

由于幸福感是多组且有序的变量,因此本文选用有序Logit 模型来探讨健康状况与广西农村居民幸福感之间的关系,构建有序Logit 模型的函数表达式为

式中:pj表示农村居民幸福感为j 的概率(j=1,2,3,…,10);αj是有序Logit 模型的截距项;Healthit是模型的解释变量,表示个体i 在t 时期的健康状况;Controlit是模型的控制变量;Yeart表示年份效应;β1、β2、β3分别是解释变量、控制变量、年份效应的系数;μit表示模型的误差项,指的是不包含在模型中的解释变量和其他因素对被解释变量影响的总和。

三、实证分析

(一)回归分析

本文运用Stata 软件对平衡面板数据进行有序Logit 回归分析。其中模型(1)不加任何控制变量,模型(2)将9 个控制变量纳入模型,得到的结果如表3 所示。

表3 健康状况对广西农村居民幸福感的影响结果

由表3 第(1)列所示可知,模型(1)中自述健康状况在1%的显著性水平上对幸福感产生正向影响。由表3 第(2)列可知,模型(2)在加入9 个控制变量后自述健康状况与幸福感仍然在1%的水平上具有显著的正相关性,这说明健康状况越好,幸福感越高。同时,从平均边际效应可以看出,健康状况每下降1%,感到不幸福的概率会增加3.5%,可见健康状况的边际效应也具有显著性。如果健康状况良好,其精神状态也良好,有较强的自我意识和情绪控制力,能保持情绪稳定与心理平衡,从而幸福感水平也较高;当健康状况较差时,生理痛苦和心理压力会成为向往幸福生活的重要阻碍因素。一方面,疾病带来的不良反应和出行不方便等一系列生理上的痛苦而感到不幸福;另一方面,因担心生命安全和昂贵的医疗费用而产生的精神压力也将降低幸福感。因此,验证了假设1。

从控制变量回归系数来看,性别的回归系数在10%的显著性水平下为正,说明广西农村居民中男性普遍比女性的幸福感低,其原因可能是男性在一个家庭中承担着较大的经济压力,是一个家庭的顶梁柱,如果没有可观的收入,将难以维持日常开支和对子女的培养。另外,年龄和民族的差异对幸福感的影响都不显著。年龄越大的农村居民,幸福感不一定越低。这与个人心态和经历有关,有些中年期的农村居民仍然拥有年轻的心态,保持活力,跟上时代的脚步,这也会带来情绪上的正面效应,所以它们之间没有必然的关系。少数民族的农村居民与汉族在幸福感方面没有显著的差异,这归因于党历来高度重视民族问题、民族工作,正确处理民族关系,强调铸牢中华民族共同体意识。

家庭财产类控制变量对幸福感均有显著影响。其中,住房数量与幸福感在10%的显著性水平下正相关,家庭拥有住房数量越多,幸福感越高。银行贷款对广西农村居民幸福感具有显著负面影响。从回归结果看,银行贷款每提高1%,感到幸福的概率会减少0.6%~0.8%。可见,银行贷款对广西农村居民仍然是较大的负担,一定程度上影响了生活幸福感。另外,家庭贫困类型也与幸福感有显著关系,贫困类型越复杂,收入水平和劳动效率也越低,继而幸福感也越低。

是否有宽带以及是否计划网售农产品对广西农村居民幸福感的影响不显著,或许因为农村家庭里的老人和小孩较多,他们大多都不会使用宽带网络,同时安装宽带需要承担一定的经济压力,因此不能显著增加享受宽带服务带来的幸福感受。网售农产品对农村居民幸福感的影响不显著,主要原因在于大部分广西农村地区农产品网售程度较低,农户未能从网售农产品中获得稳定的经济收入,因此农村居民的幸福感也不会提升。不过值得指出的是,使用互联网的频率与幸福感之间呈显著正相关关系。大部分受访者以手机为使用互联网的主要途径,使用互联网的主要用途为社交、娱乐与购物。可见,数字化生活方式不仅能增强人际关系的亲近感和精神愉悦感,还能增加生活便利度,对广西农村居民的幸福感产生积极的促进作用,因此使用互联网的频率越高,广西农村居民的幸福感也越高。

(二)稳健性检验

1.模型替换

为了检验模型的稳健性,本文选取了odered probit 模型和ols 模型来替换有序Logit 模型,检验结果如表4 所示。表4 第(1)列和表4 第(2)列自述健康状况的估计系数分别为0.216 和0.284,健康状况对幸福感的影响仍然在1%的水平下具有显著的正相关性,因此验证了模型的稳健性。

表4 有序Logit模型的稳健性检验

2.替换被解释变量

为了避免因衡量农村居民幸福感的指标不同导致最后结果的不一致,本文选用比较幸福感来替代幸福感变量,使用问卷中“您认为,您现在的生活与周围人相比更幸福吗”提问的回答来重新衡量农村居民的幸福感,结果如表4 第(3)列所示。由表4 可知,在替换被解释变量后自述健康状况的估计系数为0.307,通过了1%的显著性水平检验,这说明健康状况会促进比较幸福感的提升,验证了健康状况与幸福感之间显著的正相关性。

3.替换解释变量

考虑到自述健康状况变量具有一定的主观性,为更客观地反映受访者的健康状况,使用吸烟状况作为替换解释变量进行稳健性检验。从医学常识来看,吸烟频率与健康状况之间呈现一定的负相关性,将吸烟状况设置为吸烟频率的倒数,可以一定程度上反映客观的健康状况。吸烟频率可以从问卷中“您平均每天吸多少支烟”这一问题的回答得到。替换变量的回归结果如表4 第(4)列所示,吸烟状况的估计系数为0.159,仍然在1%的显著性水平上对农村居民的幸福感具有正向影响,这一结果也再次验证了假设1,健康状况越好,幸福感也越高。

四、机制分析

(一)中介效应

为了进一步研究收入水平在农村居民的健康状况与幸福感之间发挥何种作用,本文参考了李涛等的研究方法[4]109,构建如下3个回归模型来检验是否存在中介效应:

式中:Incomeit表示个体i 在t 时期的主观相对收入水平;θ1表示健康状况对农村居民幸福感的总效应;γ1表示健康状况对中介变量收入水平的效应;θ2表示在控制了主观相对收入水平的影响后,健康状况对农村居民幸福感的效应;γ2表示在控制了健康状况的影响后,主观相对收入水平对农村居民幸福感的影响。本文选用逐步回归法进行检验,由表5 第(1)列可知健康状况的系数θ1为0.323,在1%的显著性水平下对农村居民幸福感具有正向效应,表5 第(2)列所示健康状况的系数γ1通过了显著性检验并且收入水平的系数γ2也在1%的水平上具有显著性,说明主观相对收入水平在健康状况与农村居民幸福感之间发挥着中介作用。又因为表5 第(3)列中健康状况的系数θ2也具有显著性,因此主观相对收入水平为不完全中介。为了进一步验证中介效应的稳健性,本文还对该模型进行了Sobel 检验,结果如表5 所示,p 值大于z值,因此通过了检验,并且中介效应占比为8.07%。

表5 中介效应检验回归分析结果

(二)异质性分析

考虑到群体差异性,本文进行了异质性分析。广西处于我国第二地势阶梯的云贵高原东南边缘处,地势情况较为复杂,东南低西北高,包括山地、丘陵、平原。生活在不同地区的居民健康状况可能存在差异,本文首先针对受访者所在地区的异质性进行分析。实证结果如表6(1)~(3)列所示,生活在不同地势地区的农村居民的幸福感受健康状况的影响不尽相同,其中山地地区的农村居民受影响程度更大,究其原因可能是山地地区的地理位置不占优势,导致天气、卫生居住环境等较差,从而农村居民的健康状况也堪忧。山地地区的医疗设备拥有率低,医疗水平落后,这会直接影响医疗质量,从而导致农村居民的健康状况得不到保障、疾病得不到及时治疗,因此对幸福感的影响也较大。

表6 异质性分析回归结果

考虑到不同年龄段居民的身体健康状况存在较大差异,本文区分年龄段进行了异质性分析,实证结果如表6(4)~(6)列所示。对于30 岁以下、31 岁~60 岁、60 岁以上的农村居民,健康状况都对他们产生了显著的正面影响。其中:60 岁以上这个年龄段的农村居民受影响程度最大,其次是31 岁~60 岁的农村居民,最后受影响程度最小的是30 岁以下的农村居民。年龄较大的农村居民其身体的免疫力、抵抗力较差,容易受到疾病的影响,而医疗技术也不能根治严重的疾病,即便病情有所缓解,但也有可能带来后遗症,从而较大程度地影响幸福感。而30 岁以下的年轻人体质较好,能较好地抵御疾病,而且即便身体出现问题,也能尽快去医疗技术成熟的地方接受治疗,身体健康问题能及时得到解决,继而幸福感的受影响程度也较小。

五、结论与建议

(一)结论

本文基于2021—2022 年LTLCS 调查中的广西数据构成的平衡面板数据构建有序Logit 模型,分析了健康状况对广西农村居民幸福感的影响,并探讨了主观相对收入水平在其中发挥的作用,得出如下结论。

1.广西农村居民的健康状况对幸福感具有显著的正面影响

由表3 列(1)可见,自述健康状况对幸福感有显著的正向影响,估计系数为0.381;加入了性别、年龄、民族等9 项控制变量之后,显著正向效应仍然存在。由表4 的稳健性检验可见,在替换模型、替换被解释变量和解释变量后,估计系数仍显著为正,表明健康状况对幸福感的显著正向效应是稳健的。

研究表明,广西农村居民的健康状况对他们的幸福感有积极的促进作用。农村居民的健康状况包括身体健康和心理健康,它们与幸福感之间存在着密切的关系。身体健康是幸福感的基础,当人们身体健康时,他们能够更好地享受生活,积极参与各种活动,从而感受更多的快乐和满足。而心理健康则是影响幸福感的另一个重要因素,心理健康的人往往更有同理心和社交能力,能够更好地调节情绪,积极面对生活中的困难和挑战,更容易产生幸福感。

2.收入水平在健康状况与农村居民幸福感之间发挥部分中介作用

由表5 列(1)可知,自述健康状况的系数θ1为0.323,在1%的显著性水平下对农村居民幸福感具有正向效应。表5 列(2)所示自述健康状况的系数γ1为0.158,通过了显著性检验,主观相对收入水平的系数γ2为0.165,也在1%的水平上具有显著性,说明中介效应显著,主观相对收入水平在健康状况与广西农村居民幸福感之间发挥着中介作用。同时,表5 列(3)中健康状况的系数θ2为0.301,也具有显著性,因此收入水平为不完全中介。

研究表明,广西农村居民的主观相对收入水平对提高他们的幸福感发挥不完全中介作用。健康状况是衡量农村居民收入水平的重要因素,并且它与其他的人力资本不同,容易受到外部因素的影响,因此农村居民的收入水平也会受到波动。根据马斯洛需求层次理论,人最基本的是生存需求,当生存需求得到满足后,又会有更高层次的需求,因而如果农村居民的收入能满足其温饱时,那么个人的幸福感也会提升。

3.健康状况对不同地势和不同年龄段的影响程度有差异

对于不同地势和年龄段的广西农村居民而言,健康状况对其幸福感的影响程度不同。其中,山地地区和60 岁以上的农村居民受影响程度最大。由表6 列(1)可见,自述健康状况对山地地区的农村居民幸福感影响最大,估计系数为0.312;由表6 列(6)可见,自述健康状况对60 岁以上的农村居民幸福感影响最大,估计系数为0.327。

纵观整个广西的发展,山地、丘陵地区与平原地区在医疗卫生、环境、保障等方面差距较大,这导致处于不同地势的农村居民在身患疾病后得到治愈的可能性也不一样,可见广西的医疗水平仍有待提高。而对于年纪较大的农村居民,其体质、身体灵活性不如年轻一代,并且随着年龄的增长,生病的概率也不断增高,严重影响了他们的身心健康和生活质量。

(二)建议

广西农村地区大多地处山区,因地理位置和地形地貌的限制,医疗水平、经济发展方式与农村居民的健康状态紧密相连。因此,提高农村基础医疗水平,积极转变经济发展方式,能够提高农村居民的健康水平,从而提高广西农村居民的幸福感。

具体来说,基层政府首先应积极拓宽农民增收渠道,提高农民收入水平;要积极提高农产品收购价格,保障农民种植农作物的收益;通过土地流转、土地入股等方式,让农民分享土地增值收益。可以通过创新财政支农方式,采用贴息、担保、奖补等手段,引导社会资本投入农村。其次,应加强广西农村地区村卫生室和乡镇医院医护人员的专业培训,提高他们的业务水平和服务能力;定期组织培训班,传授最新的医疗知识和技能,确保医护人员能够及时掌握医疗卫生领域的新动态。最后,还要完善药品供应机制,保障常用药品、救命药的供应,加强对药品价格的监管,降低患者用药负担。政府应重视通过提高广西农村居民的健康水平,提高农村居民的生活幸福感,实现乡村振兴,促进共同富裕。

六、结语

本文运用2021—2022 年LTLCS 平衡面板数据分析了广西农村居民幸福感、健康与收入之间的关系,从农村居民幸福感方面反映了乡村振兴战略实施的成效,丰富了同类研究的内容。研究结论表明,应提升广西农村地区的医疗水平和经济发展水平,从而提高农村居民的幸福感。当然,由于本文选用的LTLCS 数据为抽样调查数据,并不是广西农村地区的整体数据,实证研究结论具有一定的局限性,今后有待运用更全面的样本数据展开研究。