我国内陆省国际物流网络连通性分析

——以中欧班列为例*

魏海蕊, 陆天浩

(上海理工大学 管理学院,上海 200093)

一、引言

“一带一路”倡议于2013年首次被提出,依托于丝绸之路这一闻名的历史符号,促进中国全面对外开放水平。开放性是“一带一路”的基本内涵,但对于中国的内陆省份而言,其传统的国际物流方式主要依赖于沿海港口来间接实现,其本身并不具备直接进出口物流功能。而物流连通性是全球化经济中加速国际贸易和合作所依赖的先决条件之一[1],与国际物流网络通畅链接的缺乏成为长期制约内陆地区对外贸易发展的重要障碍之一,迫切需要破除这一掣肘以提升内陆地区对外开放水平。

在此背景之下,在构建内陆国际物流网络中起到重要作用的内陆港开始引起内陆地方政府的关注而迅速扩张。内陆港是指在内陆地区能够提供报关、报检、签发提单等一系列服务的现代化物流中心[2],内陆港的建设对内陆省份而言相当于将沿海港口前置延伸到内陆地区,使内陆地区也具备了通关报检等国际物流功能。这些功能让内陆港成为内陆地区连接“一带一路”网络的枢纽,即通过内陆港与沿海港口的定向合作将内陆地区链接到“21世纪海上丝绸之路”,通过具有无水港功能的铁路中心站开通中欧班列,将内陆地区链接到了“丝绸之路经济带”。截至目前,已运行内陆港近150个,海港-内陆港以及口岸-内陆港之间的定向合作快速推进,中欧班列开行线路70余条,随着中欧班列开行数量的快速增长,使得中国内陆地区能够更深入地参与国际贸易[3]。那么通过内陆港连接到“一带一路”的各内陆地区在国际物流网络中实现了怎样的地位与连通性,如何进一步提高其国际物流连通性,成了当下重要的研究问题。

由此,本文基于无水港的内陆地区在“一带一路”综合国际物流网络中的连通性及其提升展开策略研究。通过16个内陆省份依托内陆港与海港的合作关系所形成的连接关系,70条中欧班列线路所构建的内陆省、边境口岸、境外城市之间的连通关系,建立了内陆省份与“一带一路”相关节点城市的复杂网络模型,采用了改进的引力中心性,并在原有几个经典中心性指标的基础上构建出表示物流连通性的指标体系。本研究为内陆省份参与“一带一路”提出了相应的优化策略,为内陆省份找准其在国际物流网络中的定位,尤其是利用中欧班列这一对外贸易方式,提升其在“一带一路”倡议下的参与程度,促进经济发展提供决策参考。

二、文献回顾

目前,对于物流连通性的研究主要关注点可以分为两类。第一类,关注海上运输连通性[1]。例如:Lun和Hoffmann[4]分析了航运连通性与两种类型的贸易流(贸易内贸易和额外贸易)之间的关系;Rumaji等[5]通过构建三种方案,以帮助降低总运输成本,进而找到最佳的解决方案来改善印度尼西亚的东部连通性;张新放等[6]借助空间计量模型测度了中国环渤海各个港口连通性及其影响因素的时空差异;Cheung等[7]提出了一种算法,可以快速识别当前不在集装箱物流运输网络中的哪个链接最能改善其连通性;Ji等[8]提出了一种基于网络连通性评估的海上机会网络路径协议,评估源节点和目的节点之间的连通性。第二类,关注城市物流网络的连通性。Akhavan等[9]从第三方物流的角度评估所在城市的物流全球网络连通性;Boulos[10]解释了城市与港口关系的发展,建立建模框架以实现可持续的城市-港口连通性;刘江会等[11]利用跨国公司的空间分布数据并使用复杂网络分析法对“一带一路”关键城市和国内的主要节点城市从多维度测度了联系强度和影响力;贾鹏等[12]以110个枢纽城市为研究对象,从空间演化的角度探究了城市网络的复杂性及连通性。此外,也有少量对航空物流运输网络连通性的研究,Mueller[13]探究了受到COVID-19的影响后,欧洲航空物流运输网络的连通性变化;Morlotti等[14]分析了欧洲四大集成商的航空运输网络战略和稳健性,估计了节点不可用时的连通性损失;对于无水港连接作用下的内陆地区的物流连通性的研究也是侧重于海港与内陆港的联系[15];Wei和Sheng[16]侧重海港与内陆港的合作,探讨部分内陆城市连接到海运物流网络中的连通性。然而,有研究指出,中欧班列的快速发展能够显著促进内陆地区的对外贸易发展[17][18],对内陆地区国际物流功能和效率产生重要影响。目前的相关研究大都聚焦在海运的连通性上,鲜有考虑以铁路运输为主要运输方式的陆运连通性。

随着中欧班列的开通及发展,也涌现出研究中欧班列物流网络的相关文献。这些文献多从中欧班列的节点城市来展开研究。王东方等[19]通过改良的熵权法和引力模型,分析了中欧班列节点城市物流网络的网络密度,进而提出相应的政策建议;刘晓宇等[20]测算了中欧班列主要节点城市间贸易与物流联系强度,分析得出该网络的中心性和凝聚子群,为集货中转地的选择提供了参考;Zhang等[21]将多属性决策模型与算法开发相结合,计算出中欧班列节点重要性排名,以确定中欧班列中的重要节点。黄由衡等[22]以货源要素为主来探索中欧班列枢纽城市的聚散效应,提出一种周期性运动来为这些城市的良好生态提供保障;Zhang等[23]研究了“一带一路”下国际物流网络的演变,并提出了一种依托于复杂网络的新模型来探索该网络的迭代过程。张建斌等[24]应用了TOPSIS综合评价法,研究了中欧班列城市间物流网络的空间联系;Yang等[25]从“渝新欧”的视角,建立了一种综合方法发现了“渝新欧”班列是一种新的洲际运输模式,并提出了一种计算可达性的方法。此外,也有分析物流网络脆弱性的研究,Wang等[26]提出了一种动态分层的多式联运网络来揭示中欧班列的脆弱性,并提出了抑制级联故障的相关建议。在陆运物流网络的研究中大都只考虑了中欧班列,与海运网络相结合不足;而事实上,内陆港的枢纽功能已将内陆地区链接到了既包含海运与包含陆运的综合国际物流网络之中。

综上所述,综合评价内陆地区在陆上国际物流网络和海上物流网络构成的“一带一路”综合国际物流网络中的连通性十分必要。

三、评价方法

本文的物流连通性用以表示被评价省份通过内陆港链接到“一带一路”国际物流网络而其自身所具备的为参与对外贸易的内陆港这一物流节点所提供的可达性和重要性水平。从复杂网络的角度,以内陆省份其自身的内陆港到“一带一路”相关节点的可达性和内陆省份在整个网络中所扮演角色的重要性来评价内陆省份的连通性能力。识别一个节点的重要性,在复杂网络中优化网络结构具有重要的意义[27]。有研究通过探索节点与其直接相邻以及间接相邻节点之间的相关关系,提出了一个基于邻接信息熵的节点重要性的算法[28];Ma等[29]提出了一个重力中心指数来识别在复杂的网络中有影响的传播者;而可达性是由Hansen[30]首次提出,他将其定义为交通网络中各节点相互作用机会。在世界海运网络中,其可达性通常表示从网络中的一个港口到另一港口之间所有路径中的最短路径的便捷性[31]。

假定一个具有N个节点的有向无权网络,抽象为图形G(V,E),其中V={1,2,…,i,…,j,…,n} 是节点集,并且E是连接成对节点的一组边。

定义1:度中心性(DC),是指在网络中所有与节点i直接相连的节点数目之和,是在复杂网络中常用的一个指标,用来评价节点的重要性,如下:

(1)

其中,j是网络中其它节点,xij表示如果节点i与j之间直接相连为1,否则为0。

定义2:影响修复性指标(SIR),通过节点自身的度与节点的相邻节点的度之和来评价节点重要性的一个指标[32]。由于节点之间是相互影响的,一个节点的重要性不仅仅体现在其本身,也与跟它相连接的其他节点的重要性相关,而使用该指标能有效克服评价一个节点时的片面性[33]。此外,可以在度中心性的基础上较为容易的整理出该指标所需要的数据,其计算的过程也较为简便。节点i的影响修复性指标,如下:

(2)

其中,Γ(i)是节点i的邻接点集,节点i与节点u相邻。

定义3:改进的引力中心性 (GC),原来的引力中心性[29]是基于节点的k-shell值、节点间物理距离,来评价节点影响力的一个指标,该指标在节点重要性的基础上同时考虑了物理距离这一因素。而改进后的引力中心性,该指标不仅通过k-shell值来评价节点的重要性,也通过基于进出口贸易额的有效距离来评价节点之间的可达性,改善了从全球网络来看内陆地区的物理距离这个比较单一的参数,能更准确地描述一个节点。节点i的引力中心性如下:

(3)

(4)

(5)

Dkl=1-lgPklMk

(6)

其中,k为内陆节点,l为与k相连的海港与口岸节点,ks(k)是节点k的k-shell值,Ψk为到节点k的距离小于或等于给定值r的邻域集,在本文中r的大小为1。Dkl为节点k与节点l之间的有效距离,Fkl为与节点k相连的节点l的吞吐量,Fk为与节点k相连的所有节点l的吞吐量之和,Pkl用以估计节点k通过节点l进行对外贸易的比重,Mk为内陆节点k的对外贸易额。

四、内陆省份参与“一带一路”的网络构建

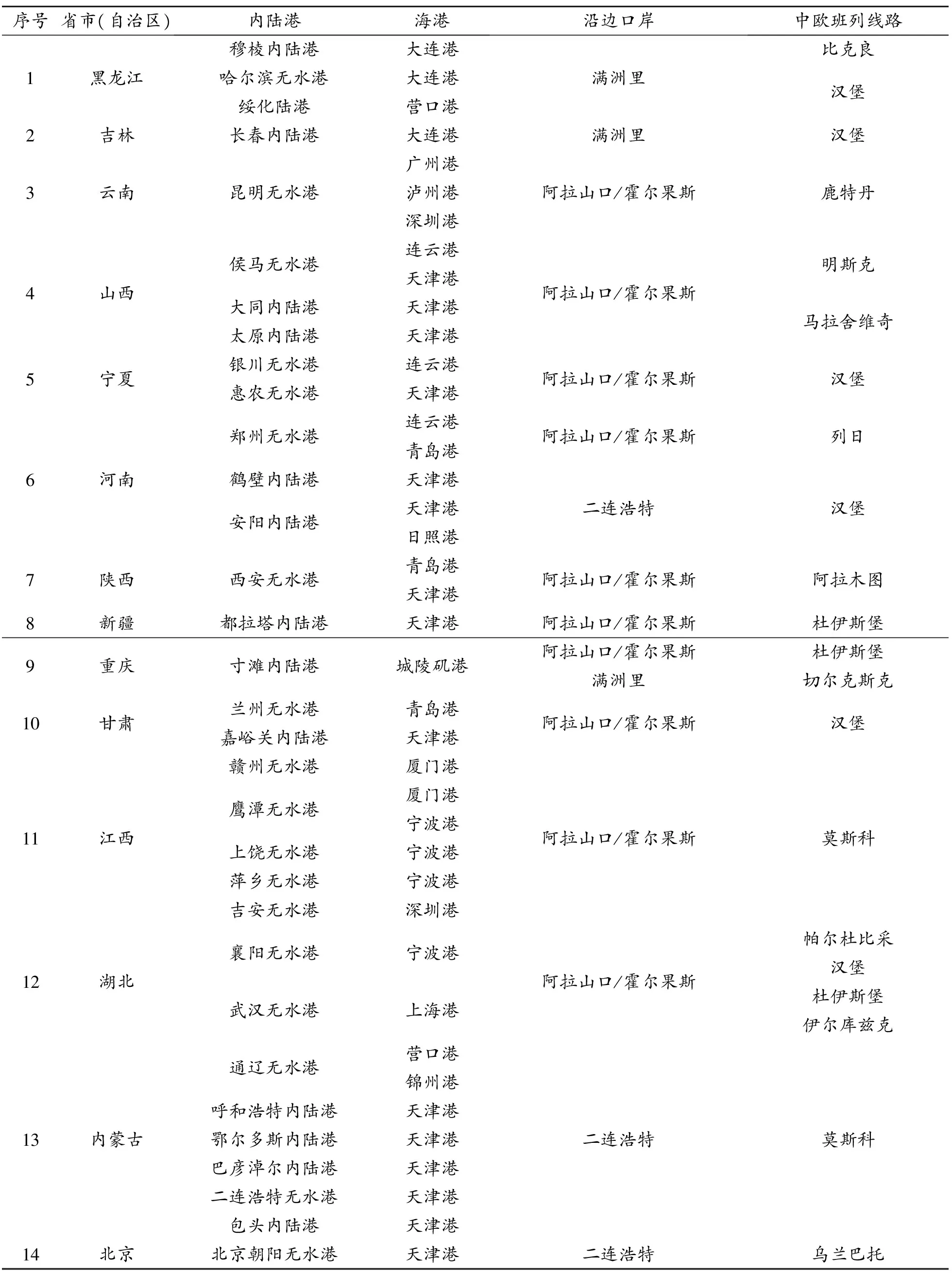

根据相关文献以及网络数据的调查,目前我国已有149个建成和在建的内陆港。除西藏、青海之外,所有省份均有内陆港布局,另外贵州省的内水港目前还处于规划建设阶段,排除这3个内陆省,本文选择16个内陆省份进行了研究。这16个内陆省份通过其内陆港与海港之间的定向合作与“21世纪海上丝绸之路”海运网络建立连接,同时通过以内陆港为起点的中欧班列线路与沿边口岸合作进而连接到“丝绸之路经济带”沿线国家和地区。表1显示了内陆省通过内陆港与海港和沿边口岸合作之间的邻接关系。

表1 内陆省份通过内陆港与港口和通过中欧班列与口岸间的邻接关系

海运网络数据是根据收集的长荣、马士基、达飞等7个约占全球海运运输份额近50%的班轮公司官网船期表,整理出了“21 世纪海上丝绸之路”沿线139个港口的名称、位置、连接关系等数据。跨境陆运网络数据是在《中欧班列建设发展规划(2016—2020 年)》的基础上,结合近年来各省所发布的中欧班列网络数据,收集了70条中欧班列的运行线路,整理出“丝绸之路经济带”沿线的24个相关的节点以及节点之间的连接关系。

综合上文,将16个内陆省份与“21 世纪海上丝绸之路”沿线139个港口和“丝绸之路经济带”沿线24个口岸节点分别构建出邻接矩阵,同时构建出一个综合的179×179的0~1邻接矩阵。

五、内陆省份的连通性分析

根据上文所构建出的邻接矩阵,使用前文中所定义的方法,用Ucinet软件获得节点的DC值,在此基础上进一步计算得出SIR值和GC值。

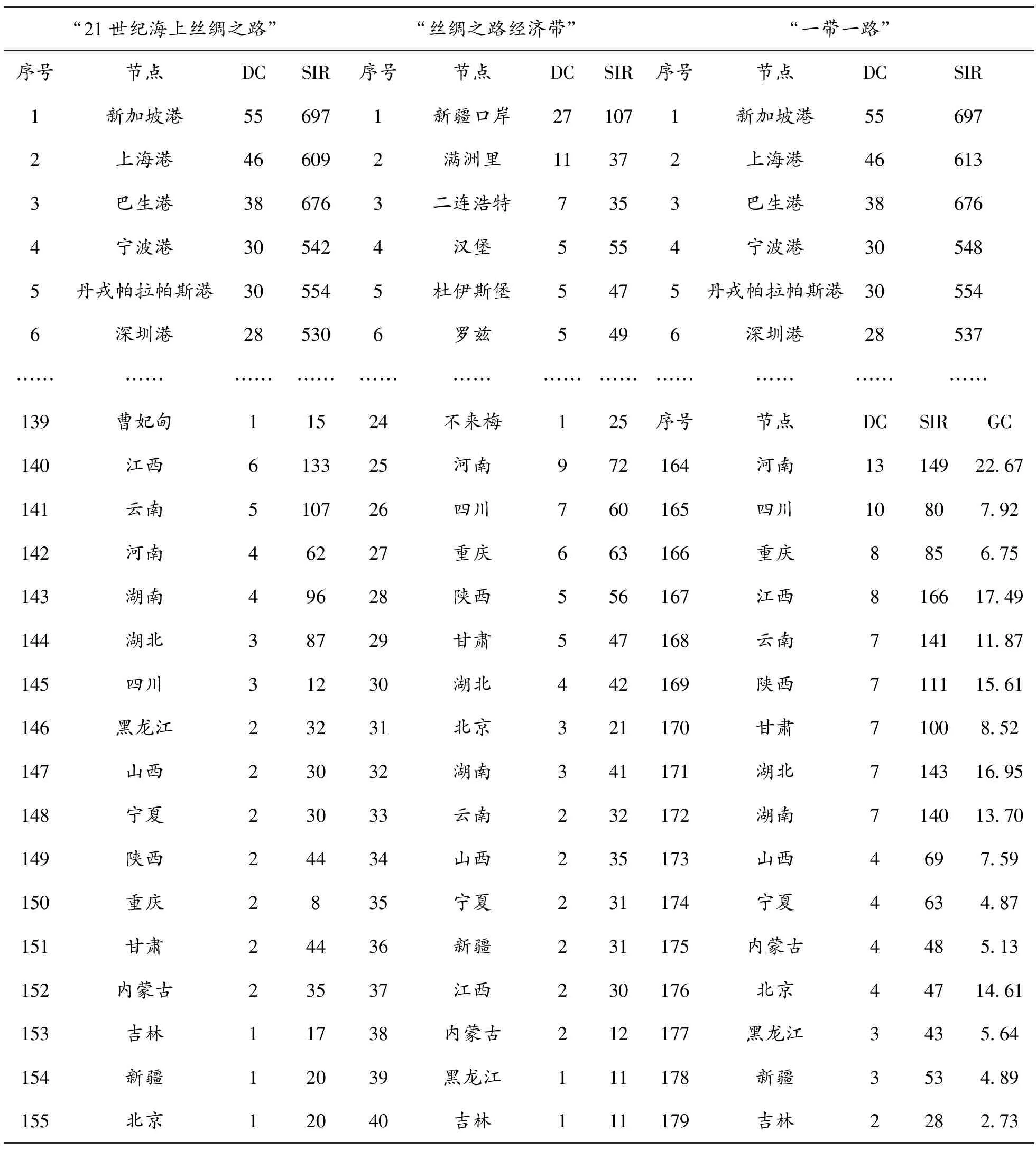

对各个网络节点进行编号,分为“21世纪海上丝绸之路”网络、“丝绸之路经济带”网络和“一带一路”综合网络3个网络涉及的港口和口岸以及内陆省,按DC值的大小从大到小排列,并将DC值、SIR值和GC值这些数值显示在表2中。

表2 内陆省份参与的“一带一路”“21世纪海上丝绸之路”“丝绸之路经济带”各节点的指标值

(一)传统海运物流网络与考虑了中欧班列物流网络的对比分析

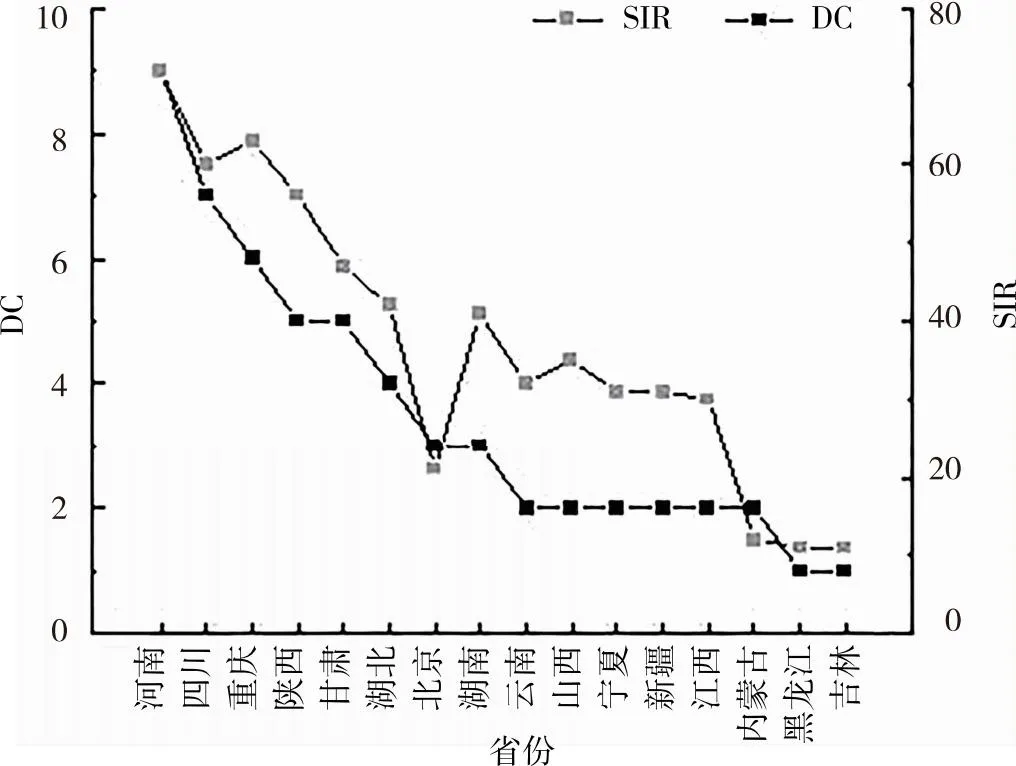

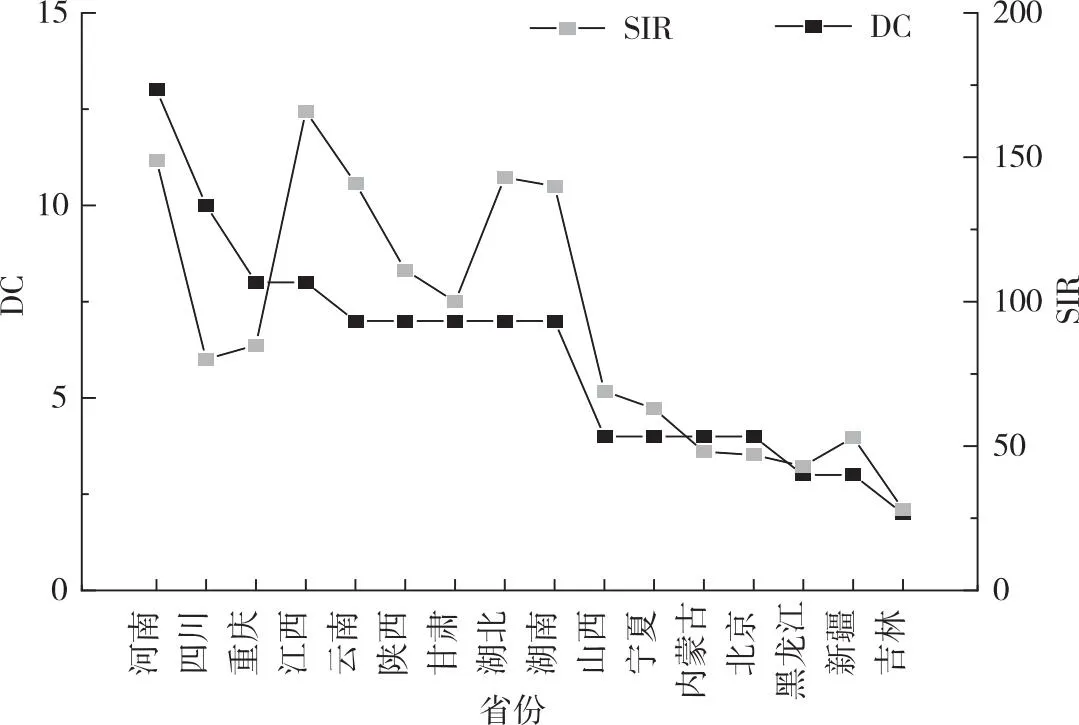

为了便于比较分析,本文将16个内陆省份从整体的网络中抽离出来。分别分析了它们在海运网络即21世纪海上丝绸之路网络和陆运网络即丝绸之路经济带网络中的重要性指标,并将其DC值和SIR值按DC值排序显示在图1和图2中。

图1 海运网络中内陆省份节点重要性的指标

图2 陆运网络中内陆省份节点重要性的指标

在海运网络中,江西、云南、河南、湖南、湖北这5个省份的SIR指标的数值相较于其他省份要高,而从各省份所邻接的港口可以看出,江西、云南和湖南都与深圳港相连,河南与天津港和青岛港相连,湖北与上海港相连,这些省份都与在海运网络中的核心节点有所连接,间接提高了这些节点在网络中的重要性。而重庆的SIR指标垫底,这是由于不直接和大型的港口相连接,北京的DC值垫底在于只与一个港口连接,影响了其在网络中的地位。

在陆运网络中,河南在网络中具有更强的重要性,通过分析中国的铁路网络可以发现,郑州铁路枢纽是我国重要的铁路枢纽,位于国家铁路交通大动脉京广铁路、陇海铁路的中央心脏位置,得益于其地理位置,河南在陆运网络中的重要性居于首位。排名第二的四川,由于开行的中欧班列的线路更多,使得其在中欧班列的网络中的重要性增强。而重庆改变了其在海运网络中相对较低的地位,作为一个率先开行中欧班列的城市,不仅有西线运输线路,还有东线运输线路,使得其在陆运网络中更具影响力。而诸如北京、内蒙古、黑龙江、吉林,与其相连的口岸二连浩特或满洲里所运行的中欧班列的线路数量相较于新疆口岸而言偏少,这导致了这些省份的重要性偏弱。就二连浩特和满洲里口岸而言,需要与更多的省份建立合作关系,充分发挥与俄罗斯毗邻的优势,吸引更多的货物从这两个口岸进行进出口。

图3 综合网络中内陆省份节点重要性的指标

在考虑了中欧班列的综合网络中,海运网络和陆运网络中都有一定地位的省份在综合网络中也有较高的地位,例如河南。而江西因为在海运网络中有较高的重要性,使得其在综合网络中也有很高的地位。可以发现的是,虽然中欧班列不断地开行,然而暂时还是难以动摇海运网络对内陆城市的影响。

值得一提的是,在海运网络中表现并不出色的四川、重庆这两个远离海岸的内陆省份,由于开行中欧班列的缘故,使得其在综合网络中的DC排名分别位居第二、第三,与其他节点的连接关系变多,逐渐摆脱由于地理位置所带来的进出口物流困境。而导致这两个省份SIR指标偏低的原因在于其所邻接的沿边口岸暂时还不具有沿海港口同等的重要性。

(二)基于SIR的聚类分析

按SIR指标进行排序,可以把16个内陆省份节点聚为3类:云南、湖南、湖北、河南、江西这5个内陆省份的排名最高,排名30~45,为第一类。第二类为排名50~80的重庆、四川、陕西、甘肃这4个内陆省份。剩下的是排名85~145的山西、宁夏、内蒙古、北京、新疆、黑龙江、吉林,为第三类。可以发现的是,排名靠前的5个内陆省份都与核心港口有连接关系,其中江西、湖南、云南都与深圳港相邻接,河南与天津港邻接,而湖北与上海港、宁波港邻接。由此可见,内陆省份的重要性与其相邻接的港口的重要性呈现正相关。因此,内陆省份通过与具有更高的地位的港口建立合作关系,能有效提高其在国际物流网络中的重要性。

图4 各内陆省份聚类分析图

而第二类,更多的是由于中欧班列的影响,使得这几个原本更为偏西部的省份较第三类省份的排名更高。可见在传统海运进行对外贸易物流的基础上,开拓更多对外贸易物流通道对提升自身的重要性具有一定的作用。同时,对第二类省份而言,在连接核心港口困难的情况下,使自身成为陆路运输的核心节点对增强其连通性具有重要意义,对于第三类省份也有借鉴意义。

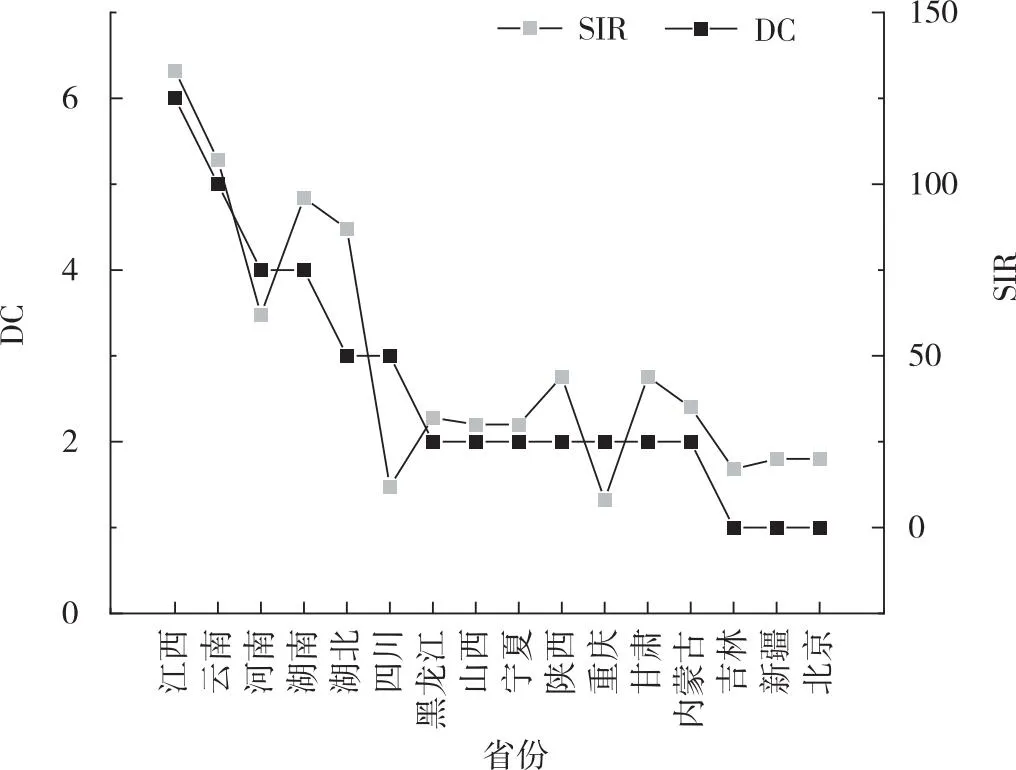

(三) 内陆省在综合网络及陆运网络中的引力中心性分析

由于只考虑了节点之间的连接关系,节点与节点之间的连接存在一定的相似性,如某省份连接相同的港口,故有些节点不能很好地进行区分。于是采用了引力中心性这一指标来对各个节点进行分析,一方面通过k-shell值来分析其在网络中的重要性,另一方面通过有效距离来分析两个节点之间的可达性,这里通过分析节点的贸易量来衡量节点之间相互抵达的容易程度。

图5 内陆省的引力中心性GC

通过对每个省份GC值的计算,再对在综合网络下的各省份GC值进行降序排序,可以发现河南、江西、湖北、陕西、北京这5个省份的GC值相对较高,这是由于与临海的港口(尤其是MSR中的核心港口)之间开展的深度合作,考虑了内陆港与港口之间的距离以及自身发展所需,取得沿海港口不同程度的优惠补贴与便利通关政策,使得其对外贸易水平不断提高,促进了经济的发展。

此外,从图5可以发现湖南、重庆、四川这3个特殊的省份。

湖南省在陆运网络中的GC值排名第三,其积极开展中欧班列的线路运行,截至2021年4月13日,中欧班列(长沙)运输网络不断扩展,已开行俄罗斯、明斯克、马拉、布达佩斯、中亚、东盟等去程班列,中亚、俄罗斯、汉堡、布达佩斯等回程班列,其常态化的运行路线达10余条,每周稳定开行9至12列,构建了覆盖中亚、东盟、欧洲等地区的国际多式联运物流网络枢纽。与湖北省相比,湖南省同时有东线和西线的线路,这使得湖南省的GC值略高于湖北省。内陆省通过与更多的口岸建立合作关系,能够有效地提升自身的连通性能力。

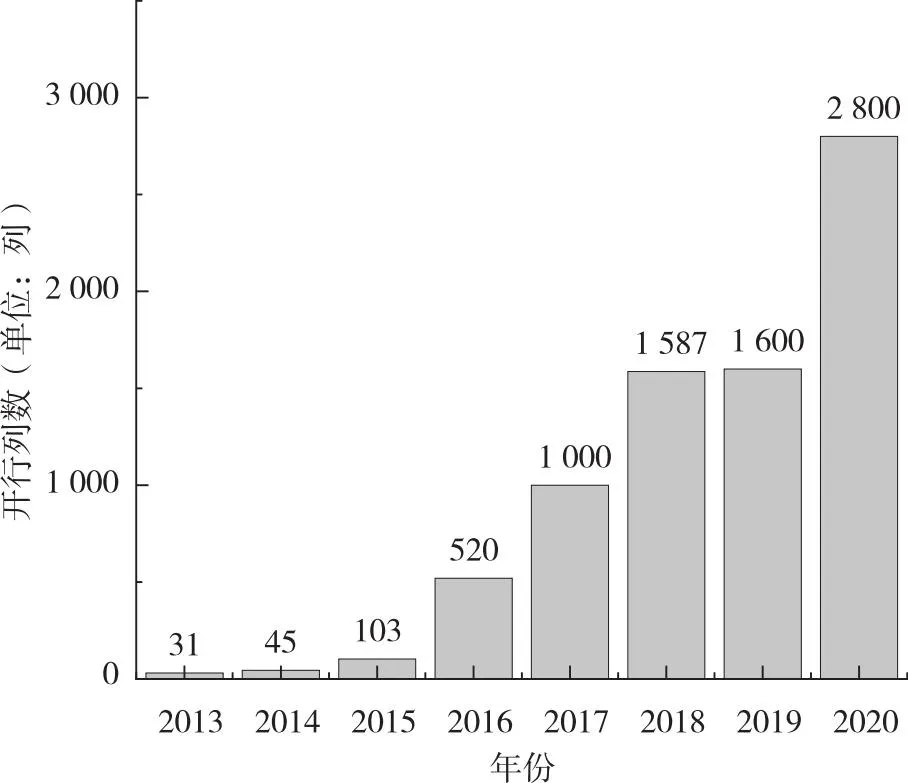

在陆运网络中排名第二的四川省,其拥有更强的可达性,与其邻接的节点之间的有效距离更短,这得益于其较为出色的对外贸易。同时,其邻接的节点数量众多,开行了去往罗兹、纽伦堡、蒂尔堡等线路,有效提高了四川省的影响力。成都中欧班列2018年开行1 587列,2019年开行1 600列,2020年开行2 800列,到2021年4月26日,累计开行超过8 000列。从图6可以看到近年来,成都的中欧班列开行数量增速加快,四川省的对外贸易正蓬勃发展。此外,成都与重庆之间的中欧班列也建立了合作关系,从2021年1月1日起,统一使用“成渝”号这一品牌开行班列,也进一步促进了对外贸易。

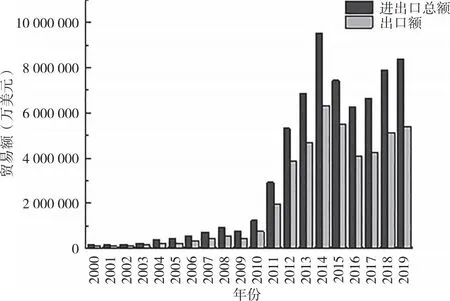

重庆市在陆运网络中GC值位列第一,表明了其在中欧班列这项对外贸易途径中是最具影响力的城市,作为中欧班列的缘起城市,自2011年3月开行首列中欧班列这10余年来,其对外出口贸易的金额较未开行中欧班列之前有了很大程度提升,开行的前4年,年增长率分别达到了164.91%、94.43%、21.33%、35.50%,并在之后逐渐形成稳定的出口格局。但也可以看见重庆的对外贸易陷入了一个瓶颈,未来如何进一步提升其对外贸易能力,一方面通过吸引其他省份的货物从重庆搭上中欧班列,另一方面从成渝合作或与其他省份合作的角度,对相似的货种、相同的目的地进行合作运输,从而降低成本,吸引原来通过海运运输的商家或第三方物流商转变到通过中欧班列运输,进而通过对外贸易额的增长进一步增强其连通性。

图6 成都市2013年开行中欧班列以来各年份开行列数

图7 重庆市2000年以来对外经济贸易额

可以看出,这3个省份的GC值显著依靠中欧班列的开行。而有些省份虽然也开行了中欧班列,但其连通性能力却没有得到显著提升。诸如内蒙古、新疆、宁夏,这些省份的对外贸易额较低,没有生产制造业的繁荣来支撑起对外贸易的需求,这就需要这些地区要充分发挥自身的产业优势,对货物进行有规划有重点的聚集。

此外,吉林省虽然连接了大连港这一核心港口,然而其各项指标均处于垫底的位置。究其原因,其与港口之间建立的合作关系较少,也不宜舍近求远去与除大连港之外的其他港口建立合作关系,作为东北部的城市,其辐射能力与其他内陆省份相比偏弱,限制了其对外贸易的货值。吉林省可以依托自身的产业优势,借鉴四川、重庆的经验,通过建立更多的中欧班列线路以及与更具核心地位的口岸节点建立合作关系来改善其连通性。

六、结论

(一)结论与建议

本文主要研究内陆地区在参与“一带一路”沿线国际物流网络中的连通性。从内陆省份内陆港与海港合作关系及其通过内陆港与口岸合作开行的中欧班列参与国际物流网络,以促进“一带一路”对外贸易流通的视角,构建一个综合的内陆省份参与“一带一路”对外贸易的物流网络,通过研究内陆省份参与“一带一路”国际物流网络的物流连通性,得出如下结论与建议。

1.中国的内陆省份通过内陆港的枢纽连接作用,在整个“一带一路”国际物流网络中拥有了一定程度的连通性,改善了之前缺乏国际物流功能的困境。但分析结果也显示大部分内陆省份相对于沿海港口节点及沿边口岸节点而言其连通性水平还是相对较低的,网络中的核心节点均是港口节点或口岸节点。内陆省仍需与拥有更强连通性的中国的海港以及口岸建立合作,如通过铁路、公路等快速通道设施与政策扶持加强与海港和口岸的互联互通,促进国内物流自由便利地流动,以增强其连通性,进而使得内陆省份缩小与沿海省份在国际物流网络中自由流通能力上的差距,逐渐摆脱长期以来中国东西部发展不平衡的状态,实现共同富裕。比如江西通过5个内陆港与宁波舟山港通过铁路高效链接,改善了连通性,提升了其在网络中的地位,也提高了对外贸易水平。

2.内陆省份的内陆港通过与海港之间的合作关系,能够实现其参与海运物流网络提升国际物流能力的诉求,而且分析发现其物流连通性水平不仅与内陆省份所连接港口的数量有关,更与其所连接港口在海运网络中所处的地位相关。同样地,在陆运物流网络中也呈现出这样的特点,物流连通性水平与口岸所处地位息息相关,新疆口岸是中欧班列三大口岸中最具影响力的节点,其对内陆省连通性的影响高于其他两大口岸。内陆地区应当根据自身区位与发展定位选择合适的海港或口岸合作以提升自身在国际物流网络中的地位。对于靠近内陆口岸的省份,应与口岸建立更为密切的联系;对于与口岸和港口距离差不多的省份,则着力于承接东西,成为内陆地区的枢纽与中转中心;对于靠近东部沿海的省份,应优先与沿海港口,尤其是核心港口建立更为密切的合作关系以提升其连通性。而内陆货源的吸引与集聚对于沿海港口和内陆口岸的竞争力提升也有重要的意义,双方可就共同的发展方向开展定向政策互利支持和设施支持以促进双赢合作。

3.中欧班列的蓬勃发展显著改善了部分内陆省份的国际物流连通性,作为中欧班列先行者的重庆、四川在这方面提供了良好的示范。对于内陆远离海港的中西部地区而言,积极开通并良好运营中欧班列是提升其国际物流网络地位的重要方式。但中西部各省对外贸易量参差不齐,所处铁路物流网络中的地位也不同,各省应根据自己的特点差异定位自身的位置,采用更与自身贴合的策略。对于对外贸易货量较高的省应积极探索更多线路的开辟和更多班次的运行维护,并积极探索强强联合,来保证自身的吸引力及主导地位;对于与对外贸易量较高的省邻近的省份应当积极推进与周边省份的合作,以合作积蓄货源与物流资源池,实现规模效应与协调发展;而对于紧靠边境口岸,在跨境陆上网络中居于重要枢纽位置的新疆和内蒙古,应以更加积极的姿态和政策推动中欧班列各条线货物中转集聚枢纽功能,实现货物集聚,弥补自身贸易额的不足,同时充分发挥网络优势,提升自身在整体国际物流网络中的地位与连通性水平。

(二)研究贡献

其一,在研究问题上,随着国际贸易运输方式的多元化发展,以海运为主的运输方式也随之逐渐改变,而中欧班列这一运输方式的贸易在近年来蓬勃发展,过去的文献多从海运的角度研究连通性特征,很少有考虑陆运尤其是铁路运输的连通性,故本文从海运和中欧班列相结合的国际物流网络的角度来研究我国内陆省的连通性,避免了单从海运来考虑问题的片面性。其二,在研究方法上,本文在依托度中心性等常用指标的基础上,改进引力中心性,使得该指标能更加全面地评价一个节点的重要性及可达性特征,从而能更客观地对内陆省进行连通性分析。其三,研究所得出的结果可以看到内陆省份自身的连通能力较沿海省份并不强,然而通过中欧班列的开行有效地增强了内陆省的连通能力,并在此基础上提出了相应的政策建议。

(三)局限性与未来的研究方向

本文的局限性主要体现在物流的连通性未把运价等更多的因素考虑进去。尤其是2021年年初以来,海运费暴涨的状况下,是否对国际物流网络的连通性产生一定的影响,而与之对应的中欧班列是否更具吸引力,进而影响节点城市的重要性地位。同时,与连通性相关的脆弱性研究也是十分必要的,如2021年3月发生的长赐号堵塞苏伊士运河而造成的运输中断,导致了450艘船滞留运河,进而影响了整个航运物流网络。因此,未来的研究可以增加脆弱性的相关结论来丰富连通性分析。