基于概率积分法理论模型的累积不接顶充填效应沉降变形预测*

张骥,张炳一

(1.安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司,安徽 马鞍山市 243011;2.中南大学 资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083)

0 引言

矿产资源是推动经济发展与社会进步的重要物质基础。地下矿产资源的开采使得地下矿体区域出现空洞,围岩的原始应力平衡被破坏,应力重新分布,岩层会发生破坏,出现变形、开裂、破碎与冒落等[1]。当采空区面积达到一定范围的时候,上方地表将会产生移动与变形,从而引发地面塌陷等地质灾害。因此对地下开采引起的地表沉降变形的预测显得极其重要[2]。

白象山铁矿西部厚大矿体目前回采情况良好,但局部已经出现明显的地压显现,说明上覆矿岩已经出现一定程度的沉降变形。未来随着更多分层的回采,地压变化将更加突出,对地表青山河的影响将更为复杂。根据国内外充填法矿山经验,充填采矿虽然可以最大限度地控制地表移动与变形,但由于开采疏水作用,上覆岩层孔隙度增加,加之充填体本身强度远低于矿岩体强度,充填一般滞后于采矿,且受工艺限制不可能做到100%充填接顶,事实上无法完全避免上覆岩层与地表沉降变形。对于分层进路充填,因分层充填不接顶累积效应,如果上覆岩层稳固性差、节理裂隙发育,其变形尤其不能忽视[3]。例如国内某矿山采用下向进路充填采矿法,充填体强度超过5 MPa,但经过三十多年的开采,地表累积沉降达到3 m;某铁矿采用与白象山铁矿相同的采矿方法,地表也出现了不同程度的沉降变形。鉴于西部厚大矿体对白象山铁矿生产的可持续发展的重要性,以及青山河不能受到影响的保护红线,必须吸取国内外充填法矿山地表沉降变形经验,根据变化的工程地质条件,对地表变形情况进行预测,进而可以针对性地采取控制措施,最大限度抑制上覆岩层和地表沉降变形,确保地表青山河安全[4]。

概率积分法是我国目前开采沉陷领域科学研究最常用方法之一,该方法构建了地表变形与地下开采空间的关系模型,在煤矿采空区地表及岩层残余变形预测方面已经得到广泛应用[5]。本文以马钢矿业资源集团白象山铁矿西部厚大矿体为例,对传统概率积分法进行了改进和优化,用累积不接顶高度代替矿体开采厚度,分别对采用4种不同的备选采矿方法导致地表的沉降变形进行了预测分析,研究成果可为采矿方法的选择优化、矿山的安全生产以及地质灾害防治等方面提供理论支撑。

1 工程概况

白象山铁矿拥有丰富的优质磁铁矿,目前主要生产中段为-470 m、-430 m、-390 m、-330 m,回风水平为-270 m。中段内沿矿体走向和倾向划分为7个盘区,分别为一、二、三、五、六、七、八盘区。其中西部七、八盘区厚大矿体规模大、储量多、矿体连续性好,是白象山铁矿生产能力集中区域,故称为“西部厚大矿体”,其安全高效回采对白象山铁矿的可持续稳定发展至关重要。

由于白象山铁矿主矿体赋存在闪长岩与砂页岩接触带的内带,其形态受矿区背斜构造控制,沿走向、倾向分布较广,开采条件复杂,尤其是地表青山河流经西部厚大矿体,所采用的采矿方法及回采工艺技术方案必须控制地表移动与变形,确保青山河安全。对于充填采矿法,其上覆岩层与地表沉降变形的主要诱因是充填不接顶造成的采场顶板缓慢沉降,不同充填采矿方法其累积充填不接顶率不同[6]。因此,基于充填不接顶累积效应对西部厚大矿体采矿方法和回采工艺进行优化对于控制上覆岩层与地表变形具有重要意义[7]。

2 西部厚大矿体采矿方法备选方案

根据白象山西部厚大矿体实际情况,可选用的充填采矿方法包括预控顶上向进路充填采矿法、上向水平分层充填采矿法、下向进路充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法。

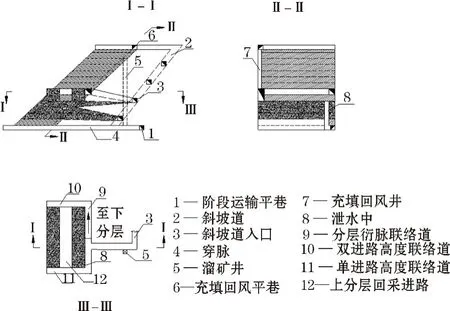

2.1 预控顶上向进路充填采矿法

该方法(含小分段空场嗣后充填采矿法)是白象山铁矿西部厚大矿体当前主要应用的采矿方法。对于普通进路充填采矿法而言,由于巷道方式采矿的应用,安全性好、布置灵活,便于探采结合,但由于回采进路均为独头巷道掘进,生产效率低、成本高、通风困难[8]。为提高进路回采效率,根据白象山铁矿地下矿山开采实际情况,提出应用预控顶上向进路充填法,进路规格参数由普通上向进路充填法的4 m×4 m 调整(4~6)m×(6~8)m。

该开采方法的实质是将上向水平进路充填法“自下而上单分层回采”变为“自下而上双层合采”,是将空场法与充填法进行技术性融合,通过预先加固顶板,下向采矿形成较大空场,然后充填的一种采矿方法。其基本特征是:一个回采单元是由两个分层所构成的,首先对上分层,即控顶层进行回采,采用支护等方法对顶板岩层进行加固以后,对下分层,即回采层进行回采工作。当两个分层回采工作进行完毕后,对采空区进行充填。在同一个采场中所有上下两层进路回采且充填完成以后,再升层至上两个分层,重复上述工艺流程。

该种采矿方法根据矿体厚度的不同设定了两种进路布置。具体而言,即当水平厚度大于20~30 m的情况,垂直矿体的走向进行布置;若水平厚度低于20~30 m 时,为充分发挥凿岩设备,尤其是凿岩台车的效率,按照矿体走向来进行布置,如图1和图2所示[9]。本采场所有上下两层进路回采充填完毕后,再升层至上两个分层。

图1 垂直矿体走向布置进路的预控顶上向分层充填采矿法(矿体水平厚度大于20~30 m)

图2 沿矿体走向布置进路的预控顶上向分层充填采矿法(矿体水平厚度小于20~30 m)

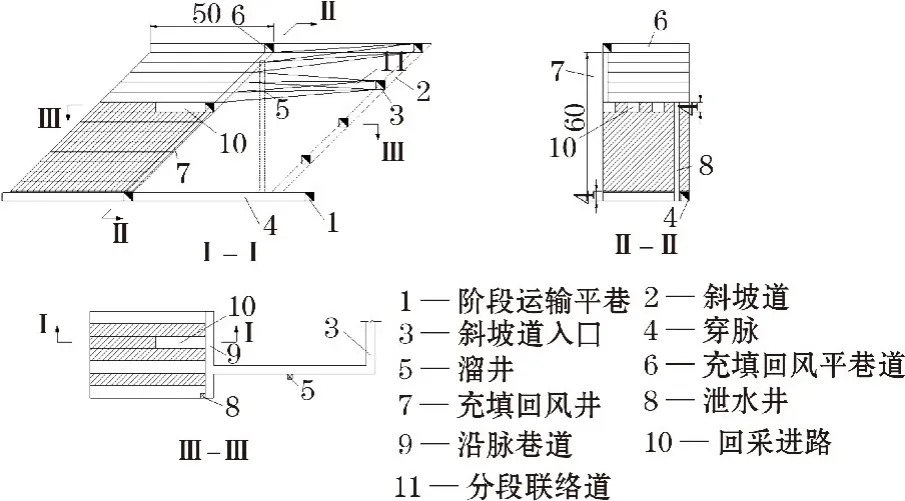

2.2 上向水平分层充填采矿法

国内金属矿山最常用的为两步骤回采的机械化上向水平分层充填采矿法,其特征是:矿体被依次划分为矿房和矿柱,按照两步骤对矿房和矿柱内所含有的矿体进行开采,即先采矿房,高强度胶结充填后,第二部回采矿柱并进行低强度或非胶结充填。采场是自下而上分层进行回采,每个分层或者多个分层被回采完成以后,对其采空区进行及时充填,以形成强度后的充填体作为不断向上开采矿体的作业空间和平台。

这种采矿方法具有回采工程布置比较灵活、对矿体的适应性强等优点,一般情况下适用于任何倾角和厚度的顶板和围岩特性比较稳固的矿体。该采矿方法存在的主要问题是工人在较大空场下作业,对于稳固性较差的矿床存在一定的安全风险,如图3所示[10]。

2.3 下向进路充填采矿法

下向分层进路充填采矿法是1960年代试验成功的一种新型采矿方法,主要适用于相对不稳固、受到地应力大的高品位矿体,如图4所示[11]。

图4 下向进路充填采矿法

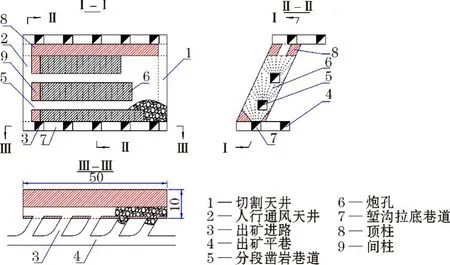

2.4 分段空场嗣后充填采矿法

分段空场嗣后充填采矿法的基本特征:在某一阶段内将矿体依次划分为矿房(一步骤采场)矿柱(二步骤采场),仍然采用两步骤回采。具体而言为先应用分段空场法对矿房内的矿体进行回采,进行高强度胶结充填,当充填体形成所要求的强度之后,作为人工矿柱来支护和承载顶板岩层。此后用相同的采矿方法即分段空场法对矿柱内的矿体进行回采工作,随后采用低强度胶结充填或非胶结充填的工艺完成充填工作。两步骤回采空场嗣后充填法等同于应用了空场法与充填法,因此该方法可以同时具备以上两种采矿方法的优势,在国内外得到了广泛的关注与应用,如图5所示[12]。

图5 分段凿岩阶段空场嗣后充填法

3 各备选采矿方法不接顶高度预测

在对采空区进行充填的过程中,由于充填料浆存在坡面角,且井上井下联络不畅,容易存在进路未充满的现象,且充填体在滤水养护后存在一定的沉缩性,因此,会出现充填不接顶现象。根据白象山铁矿-390 m 中段七、八盘区的实际情况,进路的不接顶高度为0.3~1.0 m。预期通过研究与工程实施,将预控顶进路不接顶高度控制在0.5 m 以内,故在后文进行理论分析计算时取不接顶高度为0.5 m。

3.1 预控顶上向进路充填采矿法

目前白象山使用的预控顶上向进路充填采矿法进路高度为8 m,单一进路充填后会在上方出现0.5 m 的不接顶高度,分层内进路全部回采完毕后会在整个盘区形成大面积的0.5 m 高的不接顶区域。因为预控顶上向进路充填采矿法在控顶层回采时采用1/5拱的三心拱,且对顶板进行喷锚网支护,因此在上层回采时不会对下层的充填不接顶区域造成影响。预控顶上向进路充填采矿法不接顶区域与上层进路关系如图6所示。

图6 预控顶上向进路充填采矿法不接顶区域与上层进路关系示意

图7 有限开采时走采动系数与的关系

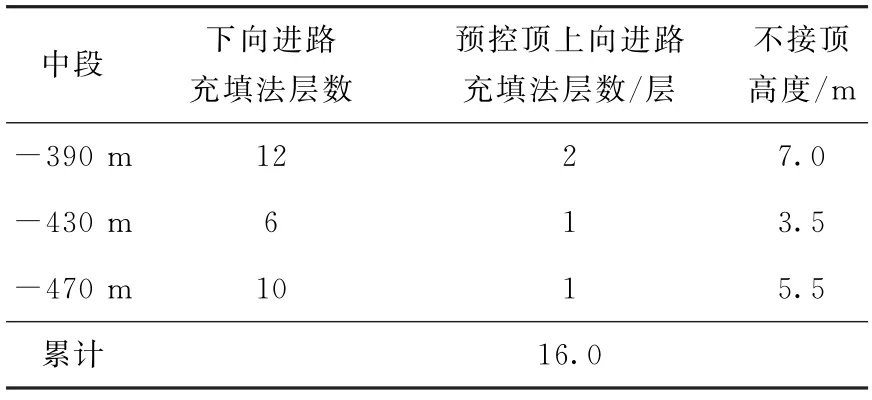

因此每层矿体回采时均会出现0.5 m 的不接顶,表1为预控顶上向水平分层充填采矿法的不接顶计算结果。

表1 预控顶上向水平分层充填采矿法的累计不接顶计算结果

3.2 上向水平分层充填采矿法

若西部厚大矿体改用上向水平分层充填采矿法,上向水平分层充填采矿法上分层作业时,底板为下分层的充填体,因此不会在每分层都形成充填不接顶区域,中段回采完成时最后分层的充填会存在不接顶现象。-390 m 中段已经回采了第一层,第二层采准巷道已经部分施工,部分区域已经开始回采,因此第二层依然采用预控顶上向进路充填采矿法。-390 m 中段其余矿体均采用上向水平分层充填采矿法。-430 m 中段第一层矿体回采尚未完成,且矿体剩余厚度较少,因此除第一层外,-430 m中段剩余矿体均采用上向水平分层充填采矿法。-470 m 中段矿体只回采了第一层,以上矿体均采用上向水平分层充填采矿法,其不接顶计算结果见表2。

表2 改用上向水平分层充填采矿法的累计不接顶计算结果

3.3 下向进路充填采矿法

若西部厚大矿体改用下向进路充填采矿法,-390 m 中段五盘区的下向进路充填采矿法试验采场普通层进路高度为4 m,因此,厚大矿体采用的下向进路充填采矿法进路高度也初步定为4 m。-390 m 中段已经回采了第一层,第二层采准巷道已经部分施工,部分区域已经开始回采,因此第二层依然采用预控顶上向进路充填采矿法。-390 m 中段其余矿体均采用下向进路充填采矿法。-430 m中段第一层矿体回采尚未完成,且矿体剩余厚度较少,因此除第一层外,-430 m 中段剩余矿体均采用下向进路充填采矿法。-470 m 中段矿体只回采了第一层,以上矿体均采用下向进路充填采矿法,其不接顶计算结果见表3。

表3 改用下向进路充填采矿法的累计不接顶计算结果

3.4 分段空场嗣后充填采矿法

若西部厚大矿体改用分段空场嗣后充填采矿法,分段空场嗣后充填采矿法高大空区整体充填,只会在空区上方出现一个不接顶区域。-390 m 中段已经回采了第一层,第二层采准巷道已经部分施工,部分区域已经开始回采,因此第二层依然采用预控顶上向进路充填采矿法。-390 m 中段其余矿体均采用分段空场嗣后充填采矿法[13]。-430 m 中段第一层矿体回采尚未完成,且矿体剩余厚度较少,因此除第一层外,-430 m 中段剩余矿体均采用分段空场嗣后充填采矿法。-470 m 中段矿体只回采了第一层,以上矿体均采用分段空场嗣后充填采矿法,其不接顶计算结果见表4。

表4 改用分段空场嗣后充填采矿法的累计不接顶计算结果

4 地表最大沉降变形特征值计算

对受开采引发的采动区周边岩层或地表的移动和变形的特征值进行计算,并根据计算结果对受矿体开采影响的周边岩体和地表移动和变形在时间上和空间上的变化规律进行定量研究,对开采引发的沉陷研究和矿山实际生产实践具有重要意义,可用于指导建(构)筑物下的矿体开采实践[5]。本研究对概率积分法进行了改进和优化,对于充填采矿法,采用累计不接顶高度代替矿体开采厚度,对白象山西部厚大矿体各备选开采方案诱发的地表移动变形特性进行研究。

4.1 参数计算方法

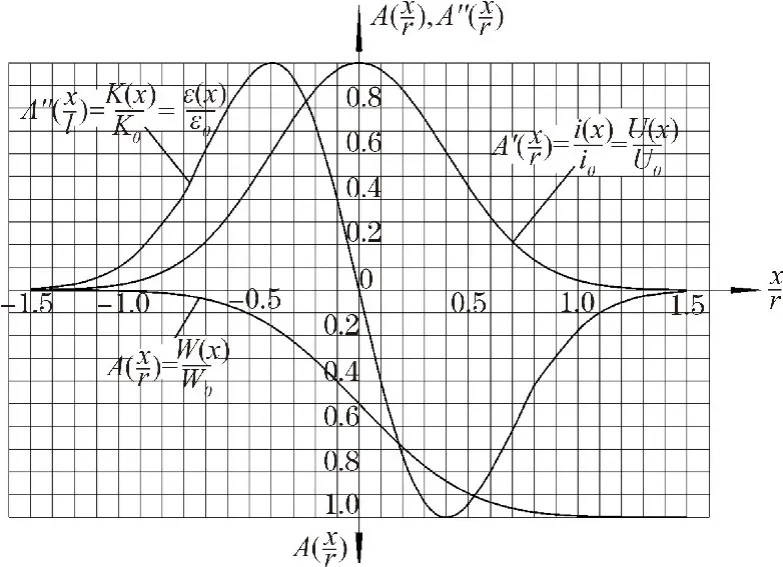

地下开采对地表的影响主要有垂直方向的移动和变形(下沉、倾斜、曲率)与水平方向的移动和变形(水平移动、拉伸和压缩)等。相关参数的计算方法如下所述[14]。

4.1.1 最大下沉值W

根据随机介质理论及其移动规律,地下开采诱发地表出现的最大下沉值W可按式(1)~式(7)计算:

式中,W0为走向、倾向均充分采动时地表最大下沉值,mm;m为开采矿体厚度,对于充填采矿法,本研究采用累积不接顶高度,m;q为下沉系数,参照相关标准取q=0.03;α为矿体倾角,取平均值45°;

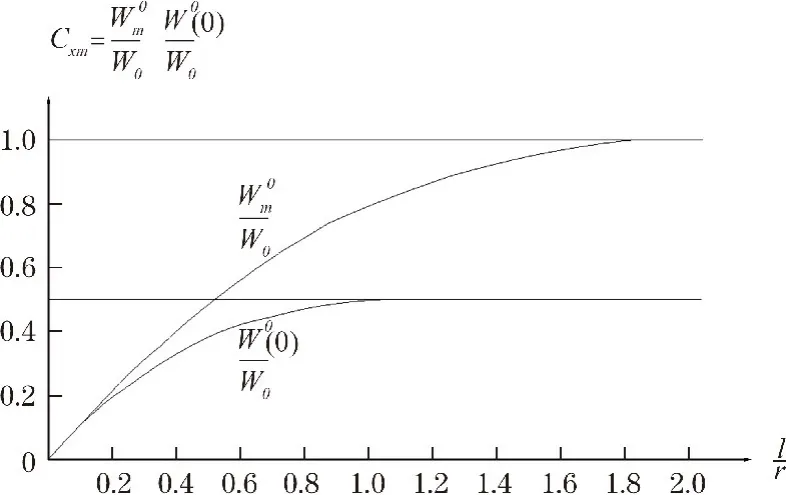

式中,l为走向计算开采长度,m;D1为走向开采长度,平均为795 m;S0为走向拐点偏距,本研究选择坚硬矿岩类型,即S0=0.2H0;r0为走向主要影响半径,m;H0为走向开采深度,自-470 m~-270 m 水平,即取值为200 m;tanβ为主要影响角正切值;为倾向充分采动、走向有限开采时地表最大下沉值,mm;C ym为倾向采动系数;为移动变形分布函数值,从图8中量取;r1为最低开采水平主要影响半径,m;r2为最高开采水平主要影响半径,m;H1为最大开采深度,地表标高+10 m 左右,至-470 m 水平最大开采深度480 m;H2为最小开采深度,地表标高+10 m 左右,至-270 m 水平最大开采深度280 m;S1为最大深度拐点偏距,S1=0.2H1);S2为最小深度拐点偏距,S2=0.2H2;L为倾向计算开采长度,m;D2为倾向开采长度,435 m;θ0为开采影响传播角。

图8 移动和变形分布曲线

4.1.2 最大水平变形U

地表最大水平变形按下式计算:

式中,b为水平移动系数。

4.1.3 最大倾斜值i,最大曲率值K,最大水平变形ε

最大倾斜值、最大曲率值、最大水平变形分别按式(11)~式(13)计算:

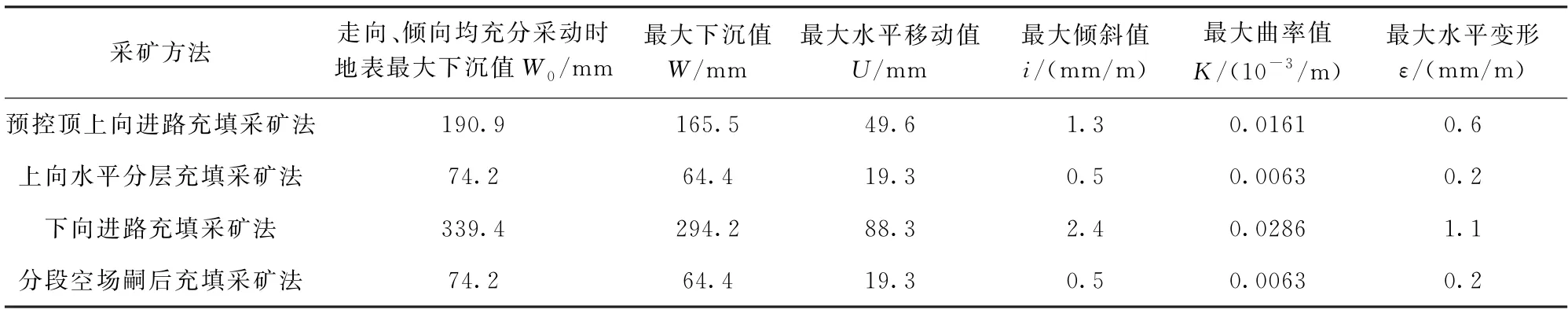

4.2 各备选采矿方法地表变形值计算

根据白象山铁矿西部厚大矿体赋存状况和开采规划方案,利用概率积分法理论预计不同采矿方法地表变形值所需参数,计算结果见表5。根据上述计算方法预测的最大变形值汇总见表6。

表5 概率积分法理论预计参数取值

表6 各备选采矿方法方案的地表最大变形值

根据表6可以得知,西部厚大矿体地表最大下沉值范围在64.4~294.2 mm之间,最大水平移动值在19.3~88.3 mm 之间,最大倾斜值在0.5~2.4 mm/m 之间,最大曲率值均不高于3×10-5/m。最大水平变形值均不高于1.1 mm/m。按建筑物的重要性、用途以及受开采影响引起的不同后果,建筑物保护等级分为五级[15]。《有色金属采矿设计规范》对各等级规定的允许变形值见表7[16]。经过对比分析各采矿方法最大地表变形值和相应允许值可以得知,各采矿方法引起的地表变形值均小于I级保护对象允许的范围,因此,从改进的概率积分法预测的地表变形值分析,各采矿方法均不会对地表建构筑物造成超出规范要求的危害。

表7 建(构)筑物位移与允许的变形值

5 结论

本文提出一种适用于充填采矿法的改进概率积分法,用累积不接顶高度代替矿体开采厚度,分别对白象山铁矿西部厚大矿体采用4种不同的备选采矿方法导致地表的沉降变形进行了预测分析,得出主要结论如下。

(1) 西部厚大矿体上部地表最大下沉值范围在64.4~294.2 mm 之间,最大水平移动值在19.3~88.3 mm 之间,最大倾斜值在0.5~2.4 mm/m 之间,最大曲率值均不高于3×10-5/m。最大水平变形值均不高于1.1 mm/m。

(2) 经过与相关标准进行对比分析,各备选的采矿方法均不会对地表建(构)筑物造成超出规范要求的危害。