数字技术进步如何影响我国就业技能结构*

——基于省级面板数据的研究

郭东杰,吴明烨

(浙江工业大学经济贸易管理学院,杭州 310014)

一、引 言

《“十四五”数字经济发展规划》提出,至2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显提升,数字技术与实体经济融合取得显著成效。随着中国进入新发展阶段,经济增长动能逐渐转向创新驱动,劳动力技能需求发生相应的变化,数字化发展对劳动力市场的冲击前所未有,而高质量充分就业又是实现共同富裕拼图不可或缺的一块。2022 年3月,《政府工作报告》强调,继续做好“六稳”“六保”工作,其中唯有“就业”既出现在“六稳”中、又出现在“六保”中,且位列两者之首,足见中央政府对居民就业的重视程度,如何协调数字化发展与高质量就业之间的关系,避免发生类似西方的就业极化问题成为当务之急。

技术经济发展史表明:一方面,技术进步可以通过提高生产率的方式扩大产业规模,而且新技术可能会引起社会生产、生活方式的变革,从而涌现出一批新兴产业和行业,为劳动者提供更多的就业机会,体现出新技术的就业创造或扩充效应;另一方面,新技术也可能会削减甚至取代大批传统岗位,使部分劳动者面临失业风险,这便是新技术的就业破坏或替代效应。关于技术变革导致失业的担忧,正如凯恩斯所言,“因为我们发现节约劳动力使用的方法,超过劳动力新用途被找到的速度”。①Keynes,J. M.,Economic Possibilities for Our Grandchildren,Scanned by Yale University Economics Department from John Maynard Keynes,Essays in Persuasion,1930,pp.358-373.未来10—20年,美国约有47%的就业机会面临电脑化的风险。②Frey,C.B.and Osborne,M.A.,The Future of Employment:How Susceptible Jobs Are to Computerisation?Technological Forecasting and Social Change,vol.14,no.1(January 2017),pp.254-280.Michaels等基于1980—2004年间美、日和9个欧洲国家的数据证实,在技术进步速度更快的国家,高技能劳动力的需求增长相对更快,中等技能劳动力的需求减少相对更大。③Michaels,G. ,Natraj,A. and Reenen,J. V.,Has ICT Polarized Skill Demand? Evidence from Eleven Countries over Twenty-five Years,Review of Economics and Statistics,vol.96,no.1 (January 2014),pp.60-77.

数字技术变革被认为是就业极化的重要原因之一。与以往技术革命不同的是,数字技术具有渗透性、替代性、协同性等经济特征,基于数字技术物化而成的资本要素不仅会替代其他非数字技术资本要素,还能够取代部分复杂劳动力,从而提升技术、资本要素在产业中的份额,降低劳动要素在部分产业中的密集度。针对数字技术的经济特征,学者们提出任务偏向性技术进步假说。Autor等将工作任务分为常规认知任务、非常规认知任务、常规手工任务和非常规手工任务,并通过数字技术对工作任务的影响来解释极化现象,发现数字技术进步对非常规认知任务具有扩充(或创造)效应,而对常规手工任务和常规认知任务具有替代(或破坏)效应。④Autor,D.H.,Katz,L.F.and Kearney,M.S.,The Polarization of the U.S.Labor Market,American Economic Review,vol.96,no.2(January 2006),pp.189-194.Acemoglu等进一步将就业技能按相应的工作任务复杂度分为高、中等、低三个水平,依据比较优势理论,在考虑技术进步内生性的前提下建立理论框架,分析劳动力供给、工资水平、技术进步三者之间的关系,并分别考察技能偏向性技术进步和替代性技术进步对就业技能结构的影响,发现替代性技术进步是造成中等技能劳动力占比减少的主要原因。①Acemoglu,D. and Autor,D.,Skills,Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings,Handbook of Labor Economics,vol.4,Part B(March 2011),pp.1043-1171.

那么,中等技术工人去哪了?为了回答这一问题,Cortes采用一个内生的职业排序均衡模型,研究常规任务偏向技术进步对个体劳动者的职业转换模式和工资变化,发现常规工人职业流动模式有选择性——常规工人向下过渡到体力工作,向上过渡到认知工作。②Cortes,G.M.,Where Have the Middle-Wage Workers Gone?A Study of Polarization Using Panel Data,Journal of Labor Economics,vol.34,no.1(January 2016),pp.63–105.Wang(2020)追随的研究,利用英国、德国的面板数据,检查了工人在常规任务强度不同的职业之间的职业流动性,发现在从事常规职业的工人中,未被观察到的、较高技能水平的工人与转向报酬较高的非常规认知职业呈正相关,而那些未被观察到的、较低技能水平的工人更有可能转向报酬较低的非认知体力职业。③Wang,X. P.,Labor Market Polarization in Britain and Germany: A Cross-National Comparison Using Longitudinal Household Data,Labour Economics,vol.65,no.3(June 2020),101862.通常认为,大多数面临自动化风险的任务都是由中低技能员工执行的,而采用数字技术后产生的大多数新任务是对高技能劳动力的补充。英国高科技产业——STEM密集型“高科技”或者数字经济具有正的就业乘数,每增加10个岗位,其中有6个流向低技能劳动力,中等技能劳动力的就业率并没有增加,但他们从较高的工资中受益;低技能工人从较高的就业率中获益,但这些工作往往是报酬较低的服务性工作,平均工资会下降。④Lee,N.and Clarkeb,S.,Do Low-Skilled Workers Gain from High-Tech Employment Growth?High Technology Multipliers,Employment and Wages in Britain,Research Policy,vol.48,no.9(November 2019),103803.

许多发达经济体都有证据表明,常规任务自动化造成就业极化,但人们对其在发展中经济体中的发生率知之甚少。Gimpelsona等根据收入和教育标准对所有工作进行五分位数排序,探讨处于不同分位的工作质量和社会人口特征的动态变化,证实俄罗斯没有发生就业极化,而是处于就业升级过程中。⑤Gimpelsona,V.and Kapeliushnikov,R.,Polarization or Upgrading?Evolution of Employment in Transitional Russia,Russian Journal of Economics,vol.2,no.2(June 2016),pp.192-218.西非经济和货币联盟国家的ICT采用,一方面摧毁0.030%的中低技能工作,另一方面创造0.050%的高技能工作,最终会产生净创造。⑥Avom,D.,Dadegnon,A.K.and Igue,C.B.,Does Digitalization Promote Net Job Creation?Empirical Evidence from WAEMU Countries,Telecommunications Policy,vol.45,no.8(July 2021),102215.Das 等根据1990年以来85个国家的“常规化暴露”风险敞口,发现发展中经济体比发达经济体的常规化风险敞口小得多;在初始常规化风险较高的国家中,极化动力较强,导致后续风险降低;而在那些初始风险敞口较低的国家中,结构转型占了上风,导致风险敞口增加。⑦Das,M. and Hilgenstock,B.,The Exposure to Routinization: Labor Market Implications for Developed and Developing Economies,Structural Change and Economic Dynamics,vol.60,no.8(July 2022),pp.99-113.由此可见,在发展中国家几乎没有发现两极分化的证据。原因如下:基于市场经济的中、低收入经济体大都是“单一极化”严重,数字技术进步及其基础设施投资不但有利于经济增长,而且促进产业结构和就业(技能)结构的升级;只有在经济发展到一定程度,数字化转型才可能逆转这种升级趋势。

《国民经济和社会发展统计公报(2022年)》显示,中国大陆人均国民总收入为12 608美元,属于中等偏高收入国家,非常接近世界银行规定的高收入国家标准(13 205 美元以上)。《数字中国发展报告(2022年)》显示,我国数字经济规模达50.200万亿元,总量稳居世界第二,占GDP比重达41.5%,数字经济成为稳增长促转型的重要动力。在此过程中,中国的就业技能结构发生了什么变化?数字技术进步如何影响就业技能结构转变?这些问题正引起国内学界的高度关注。

关于第一个问题的研究,一种观点认为中国就业技能结构整体为中等技能劳动占比上升的“升级”趋势,且呈现明显的区域间差异,部分东部地区城市已出现“极化”现象,而中、西部地区总体呈升级趋势,少数经济落后地区则出现就业“降级”现象。⑧屈小博、程杰:《中国就业结构变化:“升级”还是“两极化”?》,《劳动经济研究》2015年第1期。郭东杰等发现我国就业技能结构呈“阶梯式升级”态势,且信息化并没有引致劳动力市场极化。①郭东杰、周立宏、陈林:《数字经济对产业升级与就业调整的影响》,《中国人口科学》2022年第3期。另一种观点认为中国大多数地区就业技能结构都出现一定程度的“极化”趋势,仅在少数地区出现了就业“升级”现象,且数字技术进步引起的工业智能化在东部沿海地区对高技能就业的影响程度更大。②孙早、侯玉琳:《工业智能化与产业梯度转移:对“雁阵理论”的再检验》,《社会科学文摘》2021年第9期。吕士斌和张世伟发现相对于中等技术行业,高技术行业和低技术行业的就业有更大幅度地增加,以此证实中国劳动力市场存在“极化”现象。③吕士斌、张世伟:《中国劳动力“极化”现象及原因的经验研究》,《经济学(季刊)》2015年第2期。

对于第二个问题的研究,目前鲜有文献明确研究数字技术发展对就业技能结构的影响。而在与之相关的文献中,第一类研究将数字技术进步内含于数字经济的发展,关注数字经济综合水平对就业技能结构的影响,④叶胥、杜云晗、何文军:《数字经济发展的就业结构效应》,《财贸研究》2021年第4期;李梦娜、周云波:《数字经济发展的人力资本结构效应研究》,《经济与管理研究》2022年第1期。第二类研究聚焦于人工智能技术⑤郝力晓、吕荣杰:《人工智能与高质量就业——基于耦合视角的分析》,《经济与管理研究》2023年第6期。以及信息技术⑥宁光杰、林子亮:《信息技术应用、企业组织变革与劳动力技能需求变化》,《经济研究》2014年第8期。等数字技术相关概念对就业技能结构的影响。如陈卫民、韩培培认为,互联网使用有助于促进农村劳动力职业向上流动。⑦陈卫民、韩培培:《互联网使用对农村劳动力职业流动的影响》,《经济经纬》2023年第5期。田鸽和张勋⑧田鸽、张勋:《数字经济、非农就业与社会分工》,《管理世界》2022年第5期。提出,数字经济包括消费互联网和工业互联网两大核心内涵。本文认为,数字技术对就业技能结构的影响通过推动经济数字化转型得以实现,因此,本文借鉴田鸽和张勋的概念框架,分别探讨消费互联网技术和工业互联网技术对就业技能结构的影响。

关于消费互联网技术发展对就业技能结构的影响,多数文献认为消费互联网的发展具有优化劳动力资源配置,加速就业技能结构高级化的积极作用。一方面,消费互联网技术深化社会分工,收入分配机制进一步得到完善;另一方面,消费互联网应用的普及和数据交易平台的完善大幅降低了企业和劳动者的信息获取成本和资金融通成本,在加速劳动力市场供需匹配的同时为企业雇佣高技术人才提供支持。戚聿东等发现互联网技术进步一方面增加了高端专业技术类职业,另一方面推动传统职业与新技术融合;⑨戚聿东、刘翠花、丁述磊:《数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升》,《经济学动态》2020年第11期。何宗樾和宋旭光认为线上教育的发展使更多劳动者有机会继续提升自身的就业技能,从而实现人力资本结构的高级化。⑩何宗樾、宋旭光:《数字经济促进就业的机理与启示——疫情发生之后的思考》,《经济学家》2020年第5期。武可栋等发现数字经济的发展增加了第三产业的劳动力需求,尤其是增加了生产性服务业和高端服务业的岗位数量,促进了产业就业结构高级化。⑪武可栋、朱梦春、阎世平:《数字经济发展水平对劳动力就业结构的影响》,《统计与决策》2022年第10期。同时,部分文献认为消费互联网发展下的平台经济对就业技能结构的影响存在门槛效应,在拐点前,平台经济发展降低高学历劳动力占比,在拐点之后提升高学历劳动力占比。⑫杨伟国、吴邦正:《平台经济对就业结构的影响》,《中国人口科学》2022年第4期。

关于工业互联网技术发展对就业技能结构的影响,第一类研究认为工业互联网(工业智能)引发了就业技能结构“极化”现象,如Autor和Dorn⑬Autor,D. H. and Dorn,D.,The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market,American Economic Review,vol.103,no.5,(August 2013),pp.1553-1597.在针对美国1980—2005的就业市场研究中发现,工业智能化的替代效应主要作用于中等技能就业群体,孙早和侯玉琳⑭孙早、侯玉琳:《工业智能化如何重塑劳动力就业结构》,《中国工业经济》2019年第5期。使用2011—2015年我国劳动者受教育程度代表就业技能结构,发现工业智能化显著降低了初中、高中学历就业人数占比,导致就业技能结构整体出现“两极化”特征。第二类研究认为工业互联网(工业智能)对就业技能结构的“升级”作用远大于极化作用。蔡跃洲、陈楠指出,智能化技术在替代传统岗位的同时还会间接创造出新的就业岗位,并且,考虑到工业智能技术对劳动力的辅助作用,工业智能化发展并不会导致就业技能结构持续“两极分化”。⑮蔡跃洲、陈楠:《新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业》,《数量经济技术经济研究》2019年第5期。Acemoglu和Restrepo发现工业智能技术对美国1980—2010年间的就业岗位增长贡献率高达五成左右;从长远来看,工业互联网技术的发展对劳动力的就业和报酬水平呈正向影响。①孔高文、刘莎莎、孔东民:《机器人与就业——基于行业与地区异质性的探索性分析》,《中国工业经济》2020年第8期。Dauth认为工业智能化发展将促使拥有稳定工作的劳动者学习新的工作技能,同时激励年轻劳动者提高自身受教育程度,最终提升整体就业技能水平。②Dauth,W.,Findeisen,S.,Suedekum,J.and Woessner,N.,The Adjustment of Labor Markets to Robots,Journal of the European Economic Association,vol.19,no.6(December 2021),pp.3104-3153.韩民春和乔刚在针对中国制造业的研究中表明,工业智能应用对就业的抑制作用仅存在于低技能劳动力群体中,工业智能化水平的提升总体上促进了中国就业技能结构的升级,③韩民春、乔刚:《工业机器人对制造业劳动力就业的结构性影响与地区差异》,《产经评论》2020年第3期。邱语和张卫国采用中国A股制造企业的数据研究发现,机器人应用缩小就业规模,减少低技能劳动力比重,增加高技能劳动力比重。④邱语、张卫国:《机器人应用与劳动力就业:来自中国制造企业的经验证据》,《广东财经大学学报》2023年第4期。第三类研究认为,工业智能对就业技能结构的影响取决于工业智能技术的发展阶段,在初始阶段,工业智能发展有助于推动就业技能结构升级,在成熟阶段则会导致就业“极化”问题。⑤韩君、严小风、韦楠楠:《人工智能对中国就业技能结构影响的区域差异研究》,《西北人口》2022年第3期。

纵观已有文献,数字技术进步在重塑就业技能结构的过程中体现出替代和创造的双重效应。在理论方面,研究视野已经由技能偏向性扩展到任务偏向性,兼顾数字技术进步对不同技能劳动力工作任务区间和生产效率的双重影响。在实证方面,数字技术进步导致发达国家就业“极化”已达成一致意见。由于发展中国家数量众多,且不同发展中国家在经济水平、市场成熟度等方面差异巨大,其就业技能结构的演变与发达国家相比具有明显的复杂性和区域异质性。这些特点充分反映在国内的相关实证研究中,中国就业技能结构是处于“升级”或“极化”趋势至今未形成一致意见。与之前文献相比,本文的主要贡献为:(1)以往文献对数字技术进步的阐释较为笼统和片面,本文通过研究不同类型的数字技术对就业技能结构的影响,试图全面揭示数字技术进步与就业技能结构之间的关系;(2)学界对就业技能结构的定义以及测量方式尚未达成统一的标准,本文分别从劳动者的职业技术水平和受教育程度两方面衡量我国各地区就业技能水平,以提升研究结果的准确性;(3)以往文献大多缺乏数字技术进步对就业技能结构影响机制的探讨,本文从劳动者薪资水平和地区生活成本两方面剖析数字技术进步对就业技能结构的作用机制,进一步完善数字技术进步与就业技能结构的研究框架。

二、机理分析与理论推演

根据前文的理论综述,目前学界普遍认为数字技术进步通过创造新的就业岗位和替代原有就业岗位两种方式对就业技能结构产生影响,但在实证检验中往往难以找到合适的代理变量衡量数字技术创造或替代的岗位数量,多数文献以不同岗位就业人数的变化表征岗位需求的变化,这一方法忽略了两个问题:第一,实际就业人数是供需平衡下的最终结果;第二,数字技术的替代效应与劳动力相对成本的大小密切相关,只有当自动化技术的边际成本低于劳动力边际成本时,企业才有动机使用自动化技术替代劳动力。⑥Antonio,M.N.,Mathew,N.,Mohnen,P.and et al.,Is there job polarization in developing economies?A review and outlook,The World Bank Research Observer,August 2023,No.9444

首先,数字技术进步对就业技能结构影响的本质是数字技术引起了企业对劳动力技能需求的转变,而劳动力价格是劳动力需求的一个直接体现,而需求增加导致劳动力价格上涨将改变劳动者的就业决策,在宏观上起到就业技能结构的重塑作用。许多研究者也注意到数字技术进步对劳动力薪资水平的影响,如丛钰涵和李月发现制造业投入数字化的增加显著提升了劳动力技能溢价;⑦丛钰涵、李月:《制造业投入数字化、价值链分工与劳动技能溢价》,《财经科学》2023年第4期。王林辉等发现,人工智能技术通过不均等地提升高、低技术部门的生产率扩大了高低就业技能劳动者之间的收入差距;⑧王林辉、胡晟铭、董直庆:《人工智能技术会诱致劳动收入不平等吗——模型推演与分类评估》,《中国工业经济》2020年第4期。胡善成等认为互联网应用加剧了劳动力技能溢价,对高-低技能溢价的提升作用最为明显。①胡善成、韩律、张彦彦:《互联网应用与技能溢价》,《财贸经济》2023年第8期。因此,本文推测数字技术通过不同程度地改变各技能劳动者的薪资水平,继而影响就业技能结构。

其次,数字技术进步还会给地区生活成本带来影响。第一,根据产业集聚理论,在数字技术相关产业发展初期,节约交易成本和获得规模效应是引发产业集聚的主要动力,而产业集聚水平的持续提升将对地区数字基础设施建设提出更高的要求,促使政府加大基础投资力度,从而影响地区固定资产价格水平;同时产业集聚可能会加剧地区基础资源紧缺,增加了当地居民的生活成本。第二,消费互联网发展在降低常规产品和智能化服务的价格同时也提高了手工产品和非智能化服务的相对价格,而后两者将直接影响居民生活成本。故本文推测数字技术进步还会通过改变地区生活成本影响就业技能结构。

三、模型设定、指标选取与数据来源

(一)模型设定

本文主要考察数字技术发展水平与就业技能结构之间的关系,分别使用消费互联网和工业互联网技术作为核心解释变量,对不同水平的就业技能人数占比进行回归。面板数据要控制不随时间、空间变化的不可观测因素对实证结果的影响,故在实证中选择双固定效应模型:

考虑到数字技术进步对就业技能结构的影响具有滞后性,本文的核心解释变量均使用滞后一期数据。式(1)、式(2)中,z表示不同就业技能劳动力;被解释变量表示省份i在t年的就业技能结构,即高、中等、低技能劳动力的就业占比;核心解释变量Webit-1、AIit-1分别为省份i在t-1年的消费互联网水平指数和工业互联网水平;控制变量Xijt代表列控制变量,为个体因素,为时间因素,为随机干扰项。

(二)指标选取和数据来源

1.就业技能结构():过去的就业技能结构相关实证研究主要使用两种方法测量劳动者的就业技能水平:一为职业技术水平法,即通过劳动者从事职业的技术水平衡量劳动者就业技能水平;二为受教育程度法,即根据劳动者最高学历水平衡量劳动者就业技能水平。前者侧重于衡量劳动者处理工作任务的综合能力,后者侧重于衡量劳动者在学历教育中积累的知识资本。为尽量全面地反映我国的就业技能结构,本文分别从职业技术水平和受教育程度两方面衡量劳动者的就业技能水平,具体的划分标准如表1所示。

表1 就业技能水平划分标准

在具体数据获取过程中,本文首先利用中国综合社会调查(CGSS)数据库中2006—2021年间的在业人员相关调查数据,按照表1的划分标准确认在岗人员就业技能水平;再按年份和地区汇总计算出高、中等、低技能水平的就业人员占比。

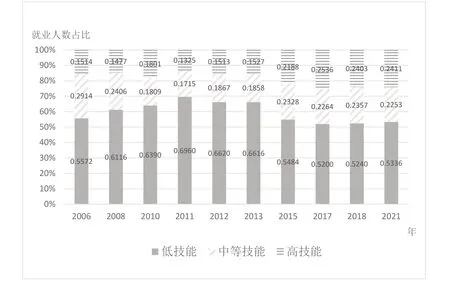

图1、图2分别展示了以职业技术水平和以受教育程度划分的我国就业技能结构变化趋势。可以看出,在两种就业技能划分标准下,2021年的中、高技能就业人数占比之和均高于2006年,说明我国在2006—2021年间就业技能结构总体呈升级趋势。其中,高技能就业人数占比呈波动性增长,从事高技术职业的劳动者占比和高学历劳动者占比分别于2017年和2018年达到峰值,占就业总人数四分之一以上。近年来我国教育投入持续扩大,沉淀在劳动者受教育水平中的智力资本逐步在就业市场中得到释放,同时经济发展下的产业结构升级使国内企业对高端人才的吸引力明显增强。此外,通过对比图1、图2可以发现,以职业技术水平划分的就业技能结构波动性大于以受教育程度划分的就业技能结构波动性,与学历需求结构相比,职业需求结构与企业经营决策高度相关,对外界环境的变化也更加敏感。

图1 2006—2021年中国就业技能结构变化趋势(以职业技术水平划分)

图2 2006—2021年中国就业技能结构变化趋势(以受教育水平划分)

2.消费互联网水平(Webit-1):由于目前学界尚未给出消费互联网的明确定义,本文尝试从三个角度建立综合指标。第一个角度为互联网应用广度,使用互联网宽带接入率(互联网宽带用户数/人口数)表征;第二个角度为互联网技术水平,使用信息服务业单位员工产值(信息服务业产值/信息服务业员工数)表征;第三个角度为互联网金融发展水平,使用数字普惠金融指数表征。运用主成分分析法计算各分项指标权重,最终加权得到消费互联网水平综合指标。

3.工业互联网水平(AIit-1):本文以工业机器人密度衡量工业互联网水平,借鉴康茜和林光华的做法,①康茜、林光华:《工业机器人对就业的影响机制——产业结构高级化还是合理化?》,《软科学》2021年第4期。根据国际机器人联合协会(IFR)公布的中国工业机器人安装量乘以中国劳动统计年鉴中各省就业人数占全国总就业人数百分比计算出省级工业机器人密度,将工业机器人使用量按工业领域就业人数进行分摊,以此衡量人工智能在工业生产中的参与程度。

4.控制变量:(1)区域经济发展水平(pGDP),使用人均GDP(万元)衡量;(2)人口聚集度(Pd):采用人口密度(千人/平方公里)衡量;(3)产业结构水平(Is),使用第三产业产值占当年总产值比重衡量;(4)经济开放程度(Ft),使用按境内目的地和货源地分的进出口贸易总额(十亿元)衡量;(5)教育投资水平(Ec),使用一般财政支出中的教育支出(十亿元)衡量。(6)就业保障水平(Sc),采用一般财政支出中的社会保障和就业支出(十亿元)衡量。

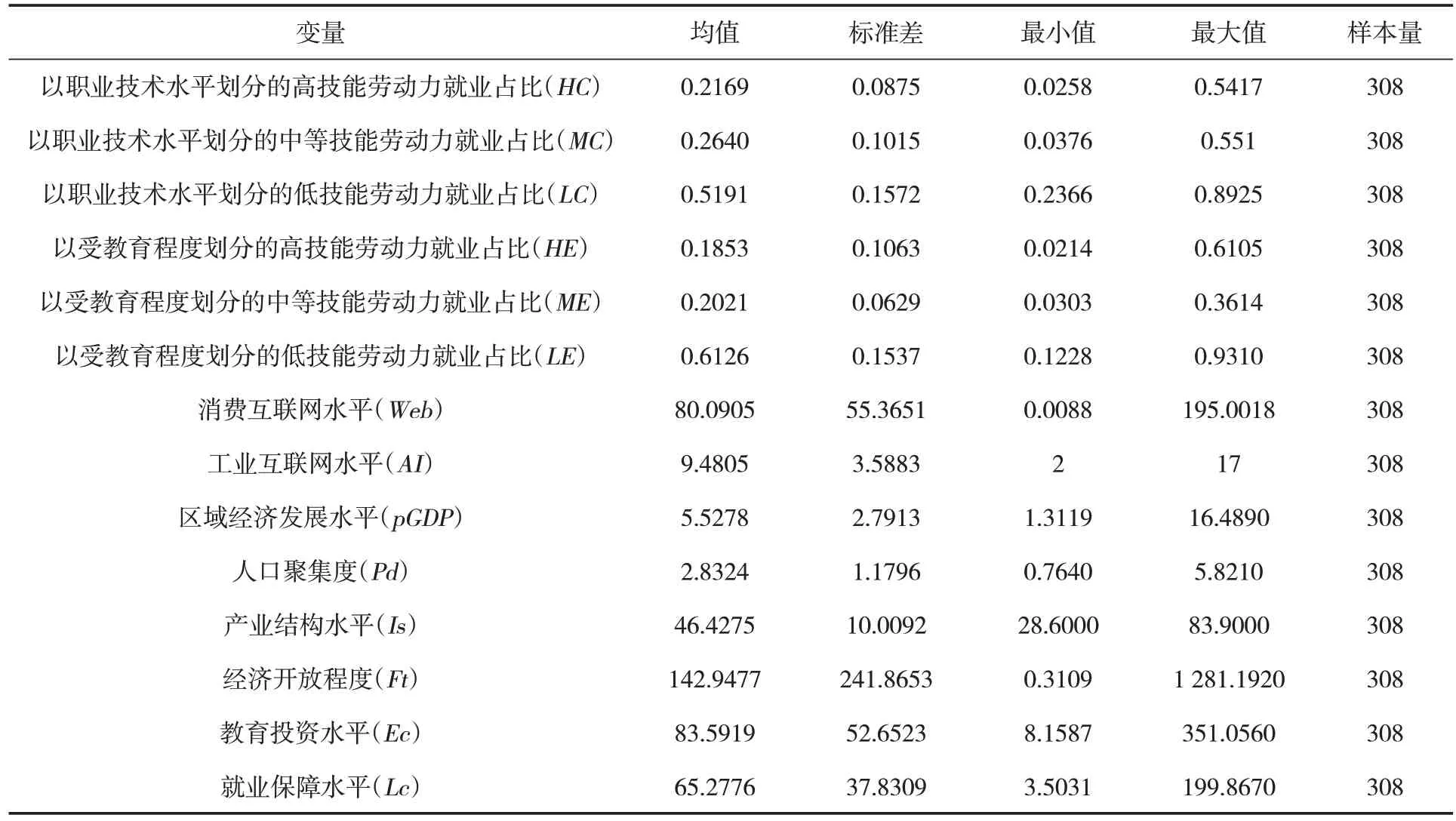

所有变量描述性统计结果如表2所示。

表2 变量的描述性统计

本文选择2010—2020 年中国省级面板数据进行实证研究,考虑到西藏、海南、新疆数据缺失严重,故将其剔除。其中非农就业技能数据通过中国综合社会调查(CGSS)数据库中数据计算获得,CGSS采用多阶PPS随机抽样,通过问卷方式对中国大陆各省市自治区10 000多户家庭进行连续性横截面调查,其研究结果可推论全国年满18—69 周岁的住户人口。由于CGSS 数据库缺少2014、2016、2019、2020 年的调查数据,对上述年份的缺失值使用移动平均插值法填补。其他数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》、IFR联盟公布数据以及商务部统计数据。

四、基准回归分析

根据基准回归模型(1)、(2)的设定,表3、表4汇报了相应结果。可以发现,消费互联网和工业互联网发展均提升了中、高技能就业人数占比,同时降低了低技能就业人数占比,数字技术进步总体上促进了我国就业技能结构升级。对比表3、表4,工业互联网对各技能就业人数占比的影响均大于消费互联网的影响,说明工业互联网发展对就业技能结构升级的促进作用更加明显。与西方发达经济体不同,数字技术进步在我国并未引发中等技能劳动力“挤出”现象。对于抢先发展数字技术的发达国家,受工业产品价格和市场整体需求因素影响,技术进步对制造业份额的扩张作用逐渐减退,制造业生产率的提升将促使劳动力流向生产率较低的第三产业,①陈体标:《经济结构变化和经济增长》,《经济学(季刊)》2007年第4期。同时信息通信技术加速了全球经济一体化进程,推动发达国家传统制造业向海外转移,最终形成“去工业化”的发展模式,国内制造业岗位大幅减少,使制造业中占比较大的中等技能劳动者失去工作。而我国数字技术正处于成长阶段,技术进步对制造业份额仍具有明显的扩张作用;作为技术溢出的承接方,我国制造业在全球化过程中积累了扎实的基础,具有独特的技术转化优势,更能够充分发挥技术创新在制造业中的岗位创造效应。

表3 基准回归1:消费互联网对就业技能结构的影响

表4 基准回归2:工业互联网对就业技能结构的影响

在控制变量中,区域经济发展水平和人口聚集度的增加抑制了高技能就业人数占比的提升,在经济发展水平较高、就业市场竞争激烈的地区,高技术岗位趋于饱和,对高技能人才的吸纳能力逐渐降低。而经济开放程度则提升了低技能就业人数占比,不利于就业技能结构高级化,原因可能在于我国多数地区的对外贸易业务以基础加工为主,其生产技术水平较低,企业更倾向于使用低技能劳动力以压缩工资成本。同时,第三产业占比的增长和就业保障水平的提升均能够推动就业人口由低技能职业向中等技能职业流动,促使就业技能结构由“金字塔”型向“纺锤”型升级。

五、内生性问题与稳健性检验

(一)内生性分析

本文的实证分析可能存在反向因果关系引起的内生性问题。由于工业互联网水平主要取决于工业企业的智能化设备投资,且工业智能化投入对企业的生产率增长具有较强的滞后效应,在短期内不易受劳动力要素价格影响,①蔡跃洲、陈楠:《新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业》,《数量经济技术经济研究》2019年第5期。因此可以合理认为工业智能化投入外生于就业技能结构;而就业技能结构与当地的互联网消费市场活跃度高度相关,同时互联网消费市场活跃度会直接影响消费互联网技术的研发与应用,因此,本文的基准回归模型(2)面临着反向因果的挑战,仅靠使用滞后一期的核心解释变量无法解决反向因果关系导致的内生性问题。考虑到这一点,本文进一步使用工具变量模型验证消费互联网发展水平是否在因果意义上影响了地区就业技能结构。

具体来说,本文使用滞后一期的地区长途光缆线路长度(单位:km)与地区城镇化率的交乘项作为工具变量,使用两阶段最小二乘法对基准回归结果进行检验。从工具变量与消费互联网发展水平的相关性来看,消费互联网的应用多集中于城镇区域,而长途光缆线路长度能够在一定程度上代表该地区消费互联网基础设施建设水平;从工具变量的外生性来看,消费互联网发展水平不太可能影响上一期的长途光缆线路长度,因此该工具变量相对外生。表5 报告了控制时间、个体因素的两阶段工具变量法回归结果。结果显示,消费互联网发展水平对就业技能结构的影响与前文估计结果基本一致,表明基准回归的估计结果是稳健的。

表5 两阶段工具变量法回归结果

(二)稳健性检验

本文还可能面临变量选择方法对实证结果的影响。考虑到使用工业机器人密度作为代理指标无法全面衡量工业互联网水平,本文使用地方财政中科学技术支出占一般财政支出的比例(Tc)作为工业互联网水平的替换变量,检验基准回归结果是否具有稳健性。

表6报告了科学技术支出水平对就业技能结构影响的回归结果,与工业互联网水平对就业技能结构的估计结果基本一致,基准回归的稳健性得到验证。值得注意的是,科学技术支出水平的增加对高技术岗位占比的提升作用并不显著,该结果可能与本研究对高技能劳动力的划分标准有关。表6还显示科学技术支出水平的增加对高学历就业人数占比有显著提升作用,说明基准回归的结论仍然可靠。

表6 科学技术支出水平对就业技能结构的影响

六、机制分析

(一)数字技术进步对薪资水平的影响

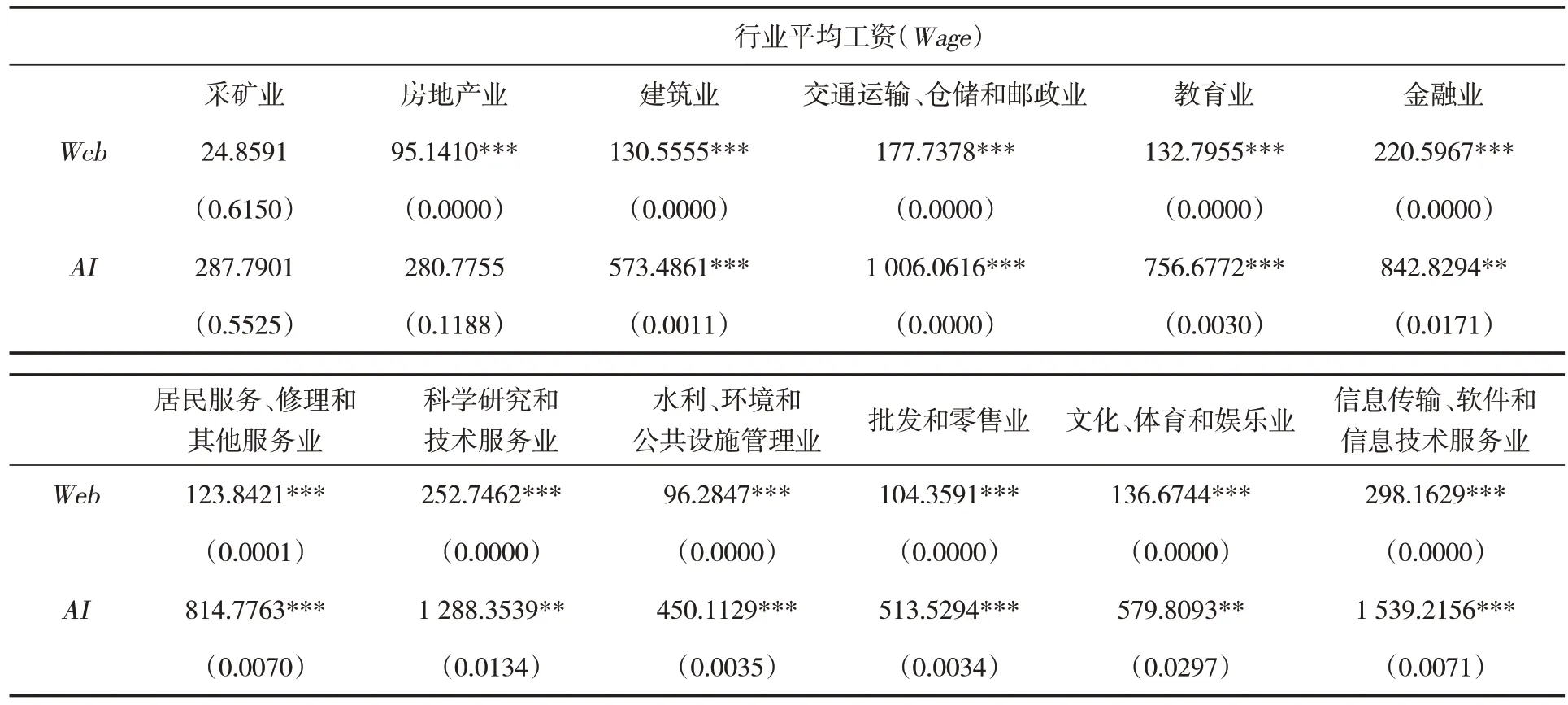

根据第二段的理论推演,本文认为数字技术进步首先通过改变薪资水平影响劳动者的就业决策,并且由数字技术的任务偏向性特征可知,数字技术进步对从事不同技能水平工作任务的薪资影响存在明显差异,从而在宏观上导致地区就业技能结构的转变。为实证薪资水平在数字技术进步与就业技能结构之间的中介作用,本文使用行业区分工作任务,借鉴江艇提出的中介效应实证操作建议,①江艇:《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》2022年第5期。本文主要检验数字技术进步对不同行业平均工资的影响。

表7报告了数字技术进步对12个非农行业平均工资的回归结果。通过表中数据可知,消费互联网和工业互联网发展均对大多数行业的平均工资产生正向影响,数字技术的发展总体上增加了我国劳动者的工资收入。与发达国家相比,我国数字技术进步不仅提高了高新产业和服务业工资,对传统制造业的薪资水平同样存在正向影响。分行业来看,数字技术进步对信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等知识密集型产业平均工资的提升幅度明显大于其他行业,说明数字技术进步能够通过增加知识溢价吸引更多高技能人才,有助于加速地区就业技能结构高级化。此外,消费互联网发展对金融业以及交通运输、仓储和邮政业平均工资提升幅度较大,消费互联网发展推动了电子商务、数字交易及数字金融的兴起,一方面,新业态、新模式的发展对上述配套产业起到了直接的提升作用,另一方面,物联网、大数据等新技术的运用极大提升了劳动者的生产效率,说明消费互联网的发展有助于提高中等技能劳动力的劳动回报,推动就业技能结构重心由低技能向中等技能转移。

表7 数字技术进步对不同行业平均工资的影响

(二)数字技术进步对生活成本的影响

为实证地区生活成本在数字技术进步与就业技能结构之间的中介作用,本文借鉴孙早和侯玉琳的研究,①孙早、侯玉琳:《工业智能化如何重塑劳动力就业结构》,《中国工业经济》2019年第5期。使用城镇居民消费性支出占城镇居民可支配收入的占比代表地区生活成本进行检验。

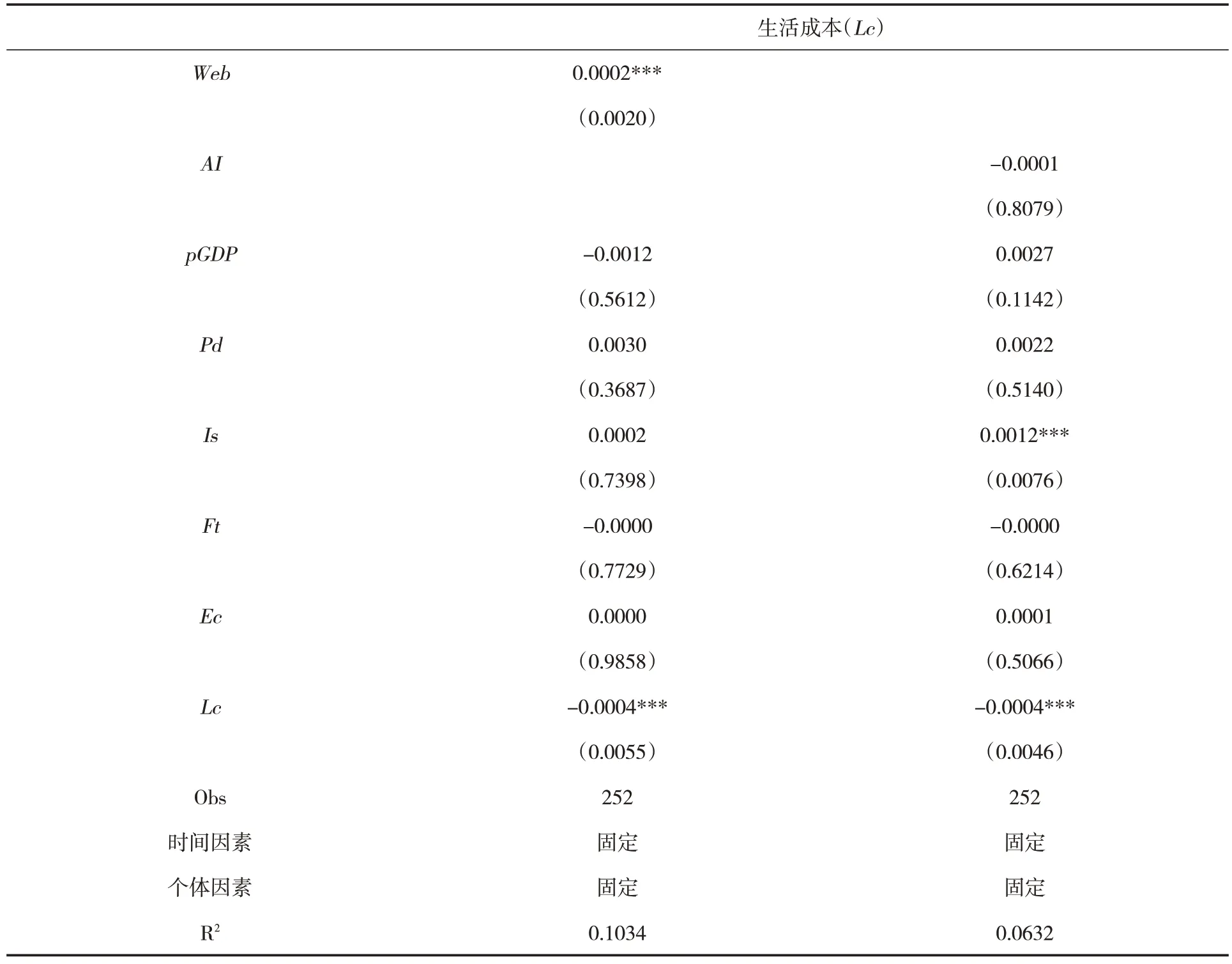

表8报告了数字技术进步对地区生活成本的估计结果。我们发现消费互联网发展对生活成本具有显著的提升作用。即消费互联网发展指数每提升一个百分点,预计将导致地区生活成本提升千分之二。同时,工业互联网水平的提升并未对地区生活成本产生显著影响,可能的原因是消费互联网相关产业对数字基础建设和地区综合资源水平的要求更高,更易出现产业集聚现象,同时消费互联网的发展对第三产业价格具有直接推动作用。因此,从生活成本的角度来看,数字技术进步挤压低收入群体的生存空间,降低当地低技能就业人数占比。

表8 数字技术进步对地区生活成本的影响

七、异质性分析

通过前文的研究结果,数字技术发展显著提升了我国中、高技能就业人数占比。从作用机制来看,数字技术进步主要通过增加中、高技能劳动者的相对薪资水平和增加地区生活成本两种途径促进就业技能结构升级。同时,根据前文理论分析,数字技术进步通过重塑产业链和价值链来改变企业的就业技能需求,进而在宏观上促进地区就业技能结构升级。而Das and Hilgenstock指出,数字技术对产业链和价值链影响程度与地区的经济发展水平和产业基础密切相关,①Das,M. and Hilgenstock,B.,The Exposure to Routinization:Labor Market Implications for Developed and Developing economies,Structural Change and Economic Dynamics,Vol 60,No.6(March 2022),pp.99-113.具体来说,在经济发展相对成熟、信息产业基础较为雄厚的地区,数字技术进步对产业内部资源配置的优化作用大于产业结构的调整,相应地减缓了就业技能结构的变化速度;而对于经济发展水平较低、信息产业基础薄弱的地区,数字技术进步首先会引起产业结构变动,对就业技能结构的影响更为明显。

根据自然条件、经济资源禀赋、经济发展水平、交通运输条件等方面的差异,中国可大致划分为东、中、西、东北四大地区。为便于讨论区域间经济发展水平引起的异质性,本文从四大地区的角度实证数字技术进步对就业技能结构的影响差异。

表9、表10报告了加入区域虚拟变量的异质性估计结果。可以发现,除东部地区外,消费互联网发展显著促进了各地区就业技能结构升级,工业互联网发展仅促进中、西部地区就业技能结构升级,对东部、东北部地区的就业技能结构无明显影响,可能的原因是相较于东部和东北部地区,中、西部地区的制造业数字化升级难度较低,工业互联网技术投入对产业结构和就业技能结构的升级作用更加凸显。

表9 数字技术进步对不同经济区就业技能结构的影响(以职业技术水平划分)

表10 数字技术进步对不同经济区就业技能结构的影响(以受教育程度划分)

八、结论与政策建议

数字技术进步在深度改变经济发展模式的同时也在重塑地区就业技能结构。本文通过构建2010—2020年省级面板数据,针对数字技术进步与我国就业技能结构之间的关系展开实证研究,分析了消费互联网和工业互联网两类技术对就业技能结构的影响,并试图探究其中的影响机制。研究结果表明:(1)从全国层面来看,消费互联网和工业互联网发展均提升中高技能就业人数占比,降低低技能就业人数占比,数字技术进步总体上促进了我国就业技能结构升级。与西方发达国家相比,数字技术发展并未挤出中等技能劳动者,技术创新在我国更有利于增加中等技能岗位需求。(2)从影响程度来看,工业互联网发展对就业结构升级的促进作用明显高于消费互联网,表明目前工业智能化发展仍是推动我国就业技能结构高级化的主要动力来源。(3)从影响方式来看,工业互联网主要通过提升高技能劳动者相对薪资水平促进就业结构升级;而消费互联网在提升高技能溢价的同时也增加中等技能劳动者的相对薪资水平,同时通过提升地区生活成本挤出低技能劳动力。(4)从影响范围来看,消费互联网发展推动就业技能结构升级的影响范围更广,而工业互联网发展的就业技能结构升级作用则集中于中、西部地区。

基于上述结论,本文试提出几点政策建议:(1)数字技术进步有助于就业技能结构升级,而就业技能结构高级化是经济高质量发展的应有之义,因此应坚持以数字技术与实体经济相结合为导向,抓住技术变革机遇,持续推进数字技术进步。(2)重视工业互联网在产业升级中的基础作用。我国是制造业大国,提高制造业发展水平是提升总体就业技能结构水平的基础。应加快传统制造业的数字化转型,通过优化生产方式带动就业技能结构升级;同时要加强工业智能的自主研发能力,把握技术改革的主动权,在攻克技术共性难题的过程中打造一批高质量人才队伍,为数字经济的高质量发展提供人才保障。(3)充分发挥消费互联网的岗位创造作用,政府应出台政策鼓励互联网创业,同时注意完善相应法律法规,为新职业和新就业模式的健康发展提供制度保护。(4)畅通劳动者转岗转业渠道。政府应协助企业对传统岗位员工进行数字技能培训,完善政府公共就业服务平台,减少企业技术转型引起的摩擦性失业。(5)政府进行数字技术投入时,既要因地制宜,选择适合当地产业结构的技术发展路线,也要做好全局考虑,推动区域数字经济一体化建设,以技术共享促进共同富裕。

- 安徽师范大学学报(人文社会科学版)的其它文章

- 模糊、缺席、不可见:影响数字化机器人智能服务的三个关键原因