石崇金谷园及其园林历史想象

——人造自然的观念再造

潘逸炜 张春彦*

西晋元康六年(296年),新晋的征虏将军石崇邀请苏绍、潘岳等一众文人来到他所构筑的别业金谷园聚会,为征西大将军、祭酒王诩送行。席间“令与鼓吹递奏,遂各赋诗,以叙中怀,或不能者,罚酒三斗”[1],盛况一如西汉梁孝王的忘忧馆集会。然而,仅4年后,石崇、潘岳及他们的家人均被孙秀诛杀[2],从此金谷园裹挟着故人和往事从现实走进历史,流传在一代代文人墨客的评述中。

金谷园是西晋的一处重要园林,为石崇(249—300)在洛阳城郊的河阳金谷涧构筑的别业,在中国园林史的书写中被广泛提及。汪菊渊[3]较早地将金谷园纳入园林史讨论的视野,作为自然山水园在魏晋南北朝萌芽的案例。张家骥[4]将金谷园归为门阀士族地主“自给自足的庄园”,指出庄园环境特征和石崇的豪富奢靡。周维权[5]将金谷园归为“郊野别墅园”,通过诗文指出其水景园和庄园化特征,并以《水经注》考证园林位置。陈植[6]进一步指出园林位置及园内有清凉台。傅晶等[7]将金谷园与东汉梁冀园作比,指出以金谷园为代表的魏晋南北朝士人园林追求雅致的倾向。

金谷园广泛出现在园林通史和断代史著作中,它们勾勒出这座园林的概貌及其所处的园林史发展背景。不过,这些论述基本围绕所处时代的相关文献讨论金谷园中的景物,将其视为造园风格史或思想史流变中的例证,导致金谷园研究趋于简单化和扁平化。事实上,作为人造自然,金谷园即便在湮灭以后,其形象仍大量出现在历代园林文献、诗词和绘画中,呈现出文人对历史园林的多维想象和多极评价,这些纸上作品成为再造的自然。因此,对金谷园开展园林史个案研究将有助于推动对金谷园的全面理解。本研究收集了西晋时期金谷园相关的7篇一手文献和少量残句,以及4世纪初园林湮灭后直至清代诗文逾1 500篇、绘画作品约20幅,试图从这些史料中讨论园林最初的情况及后世各时期的追忆。对金谷园的个案历史研究将引导我们思考,过往园林如何通过感知和记忆被重建,作为观念的自然如何超越时间的限制与评述者所在的当下开展互动,从而进一步探索在线性叙事之外理解园林史的可能。

1 西晋文献中的石崇金谷园

西晋时期关于金谷园的一手文献存世较少,文仅存石崇《金谷诗序》《思归引序》两篇,诗有石崇《思归引》、潘岳《金谷集作诗》、曹摅《赠石崇诗(四章)》、枣腆《赠石季伦诗》《赠石崇》5首及其他少量残句,这些文献经《世说新语》《昭明文选》《艺文类聚》等辗转抄录,并在严可均编纂的《全晋文》和逯钦立编纂的《晋诗》中集中辑录。这些文献碎片化地展现了金谷园原貌。

石崇在《金谷诗序》《思归引序》和《思归引》中记录了金谷园的位置及景物。金谷园“在河南县界金谷涧中,去城十里”[1],也因地名称为“河阳别业”[8],据郦道元《水经注》载,有金谷水“东南流迳晋卫尉卿石崇之故居”[9]。正如张家骥和周维权所指出的,金谷园是一座结合自然山水和地形营建的水景园[4-5]。园中建筑既有“却阻长堤,前临清渠”的住宅,又有可以游赏远观的楼阁[8],地势“或高或下”[1],景观以水景和植物为胜。《金谷诗序》对园内农业、渔业和畜牧生产的描述在20世纪80年代就被汪菊渊关注[3],园中“有清泉茂林、众果、竹柏、药草之属;金田十顷,羊二百口,鸡猪鹅鸭之类,莫不必备;又有水碓、鱼池、土窟,其为娱目欢心之物备矣”[1],足以反映园林在山水审美之外所具有的自给自足的田园经济模式和农业生产景观。柯律格(Craig Clunas)[10]认为,《金谷诗序》中这段对农业景观的描写与欧洲园林15—17世纪农学观念与美学观念互渗的现象吻合,而与中国自明代以来的园林纯粹审美观念大相异趣。

本研究开篇所提及的元康六年的金谷园宴集是西晋文献中有载的在金谷园中发生的一次重要活动,明项煜称之为“豪游”,以区别兰亭之“雅集”[11]。据《金谷诗序》载,共30人参加这次宴集,他们赋诗围绕“感性命之不永,惧凋落之无期”,诗作集结,“具列时人官号、姓名、年纪,又写诗著后”[1]。石崇的《金谷诗序》正是总述这次宴集的序文。然而,确信出自这场宴游的作品,仅有《金谷诗序》和潘岳的《金谷集作诗》得以存世。据张金耀[12]推测,曹摅《赠石崇诗》、枣腆《赠石季伦诗》《赠石崇》及石崇的《答枣腆诗》也可能出自这场宴游。

石崇《金谷诗序》从主人的角度出发,讲述了宴集的缘起和园中的景物,并介绍了聚会的场景和赋诗规则。文中石崇描述了一幅动态的画面:“昼夜游宴,屡迁其坐;或登高临下,或列坐水滨。时琴瑟笙筑,合载车中,道路并作。及往,令与鼓吹递奏。”[1]金谷宴集也影响了半个多世纪后东晋永和九年(353年)的另一场著名的文人聚会——兰亭雅集,兰亭主人王羲之也留下了一篇相似的序文《兰亭集序》,其中“引以为流觞曲水,列坐其次”“虽无丝竹管弦之盛”似乎暗示了与金谷宴集的呼应和差异。

与石崇不同,潘岳《金谷集作诗》从客人的角度,先点出饯别的主旨,再言自己从都城来园的旅途,随后引向园内景物和宴饮活动,借景抒情,最后表达别离的感慨。潘岳对景物的描写聚焦于水景和植物特色:“回溪萦曲阻,峻阪路威夷。绿池泛淡淡,青柳何依依。滥泉龙鳞澜,激波连珠挥。前庭树沙棠,后园植乌裨。灵囿繁石榴,茂林列芳梨。”[13]水景既有池又有涧,反映园中缓与急两种水体形式。陈婉玲[14]考知沙棠、乌裨均为当时罕见的树木,可见植物既有孤植的名木,又不乏成片的果林。另外,诗中以“绿池”和“青柳”指出宴集的时间在春季。虽然不确定曹摅《赠石崇诗(其三)》是否出自这次宴集①,但他也从宾客视角描述了金谷园景致,“峻墉亢阁,层楼辟轩。远望长州,近察重泉。郁郁繁林,荡荡洪源”[13],与石崇《思归引序》中“有观阁池沼”呼应,暗示出楼阁之高及其借景效果。枣腆《赠石季伦诗》云:“朝游清渠侧,日夕登高馆”[13],进一步将园林景点与游赏时间的朝暮结合。

总之,西晋存世文献提供了对金谷园大致的景物印象,园中地形起伏,水流萦绕,既有名木,又有果林,竹树茂密,楼阁高耸,可借园外之景。作为士人活动的场所,主人石崇常在园中宴饮宾客,尤以元康六年的宴集为盛。这些对金谷园的书写基于自然山水特征开展园林创作和游憩活动,对自然环境的描绘以客观描述为主,并由此引向主体情感的表达。

2 《拾遗记》《世说新语》《晋书》:金谷园景物与人物的补写

据《世说新语》和《晋书》载,孙秀构陷石崇、欧阳建及潘岳,并将他们诛杀,据《晋书》相关事件考知在永康元年(300年),金谷园也随之湮灭。西晋以后,关于金谷园的文献一方面出现在以石崇为中心的人物历史叙述中,另一方面多见于文人的诗文歌赋。《世说新语》和《晋书》是西晋以后记载关于石崇及金谷园往事的重要文献,既对西晋遗存文献的记载做了补充,又直接参与建构了后世文人对金谷园的整体认识和想象。东晋王嘉所撰的《拾遗记》亦是对金谷园人物形象和故事的补充,但影响较有限。

首先,上述三书建构起石崇巨富及爱好炫耀的豪强形象,金谷园则被认为是石崇奢侈生活的背景。《拾遗记》称石崇“珍宝奇异,视如瓦砾,积如粪土”[15]。《世说新语》中“汰侈”一章主要记录极度铺张的故事,其中一半都与石崇相关。与宴集宾客相关的如“石崇每要客燕集,常令美人行酒。客饮酒不尽者,使黄门交斩美人”②,“石崇厕,常有十余婢侍列,皆丽服藻饰”等。石崇与王恺比富之事尤为著名,王恺“作紫丝步障碧绫里四十里,石崇作锦步障五十里以敌之”,石崇“以椒为泥”,王恺“以赤石脂泥壁”;晋武帝“尝以一珊瑚树高二尺许赐恺,枝柯扶疏,世罕其比”,石崇见后竟将其砸碎,“乃命左右悉取珊瑚树,有三尺、四尺,条干绝世,光彩溢目者六七枚”赔偿王恺[16]。元康时期以奢侈为尚,而石崇又被视为豪族奢靡的极端,故而《晋书》将石崇被诛的结局归咎为其奢侈的生活作风和喜爱夸耀的性格[2]。借由史籍的记载,奢靡成为后世对石崇及金谷园的总体印象,历史故事中的美人、锦步障、椒泥、珊瑚树等也成为后世文人想象中的金谷园景物。如宋苏轼《豆粥诗》云:“金谷敲冰草木春,帐下烹煎皆美人”[17];元朱德润《题石崇锦障图》云:“椒房涂香贮歌舞,曳珠珥翠笼轻纱”[18];明谭贞和《社集分赋得金谷》云:“迢迢锦步障,晃晃珊瑚枝”[19]等。

其次,如果说崇尚豪奢是西晋中期士人的时代风尚的话,那么《晋书》还对石崇的谄媚性格做出了负面评价。贾谧得势时,石崇、欧阳建、潘岳等24人“傅会于谧”,称为“二十四友”,其中多人到访过金谷园。在《晋书》的编纂者看来,这个团体的目的在于谄媚贾谧,尤以石崇、潘岳为最。正如后世所言“园以人传”,唐以后的一些文人将对石崇的负面评价移情到了对金谷园奢靡而早亡的评价中。唐韦应物《金谷园歌》云:“石氏灭,金谷园中水流绝。当时豪右争骄侈,锦为步障四十里……嗣世衰微谁肯忧,二十四友日日空追游。追游讵可足,共惜年华促。祸端一发埋恨长,百草无情春自绿。”[20]宋刘辰翁借石崇嫌恶颜回之贫而感慨:“有石季伦者见其画,犹恶其穷也,曰‘士当身名俱泰’,不知金谷满盈,俄而为墟,身名谓何?亦悔焉而知愧否?千载之下有画季伦者否?”[21]

最后,《拾遗记》和《晋书》分别补充了石崇与翔风和绿珠两名女性的故事。《拾遗记》记载了石崇的爱婢翔风(一名翾风),称其不仅美貌,善于文辞,还能辨别玉器的产地。翔风答应石崇将来为他殉葬,但在她30岁时因受到其他妙龄者的嫉妒毁谤而被石崇所弃,留下了一首《怨诗》[15]。与绿珠相比,翔风的故事流传颇为有限,这可能与文人对《拾遗记》的批评相关③。《晋书》比较完整地补充了石崇与绿珠的故事,且将故事背景明确在金谷园中,扩充了园林的历史事件和主题。在《晋书》之前,南北朝诗人庾信在其诗赋中就已提及绿珠,《世说新语》和臧荣绪《(旧)晋书》亦将孙秀恨石崇不愿让出绿珠视为其诛杀石崇的原因之一[16,22],但都未详细展开人物故事。据《晋书》载:“崇有妓曰绿珠,美而艳,善吹笛。孙(秀)使人求之。崇时在金谷别馆,方登凉台,临清流,妇人侍侧。”[2]当使者说明索要绿珠时,“崇勃然曰:‘绿珠吾所爱,不可得也。’”[2]使者再三劝说无果后,孙秀怒而设计诛杀石崇。武士上门时,“崇正宴于楼上”,当绿珠得知石崇是因自己而获罪,随即“自投于楼下而死”[2]。后世流传有绿珠所作《懊侬歌》一首,故而后世诗文中也认为绿珠擅长歌舞。《晋书》中绿珠的故事补充了金谷园的空间想象,园中有凉台和高楼,是石崇与家伎的主要活动场所,高楼又进一步将石崇与绿珠的深情及美艳忠贞的形象相联系。于是,后世不少诗文也将绿珠所坠的高楼作为金谷园想象的核心。如唐徐凝《金谷揽古》云:“金谷园中数尺土,问人知是绿珠台”[23];宋李龙高直接以“绿珠楼”为题展开对金谷园的想象:“危甍连绮百千株,人去莺飞半朵无。太白莫嗟金谷树,绛霄楼外亦平芜”[24];明嘉靖《河南通志》对金谷园内景物描述为“内有清凉台,即其妾绿珠坠楼处”[25]等。

西晋一手文献和《世说新语》《晋书》的后世补写使金谷园面貌呈现出多面和层叠的特征,自然景物在这里并不单独出现,而是寓于与之相关的人物、故事及评价中。这些书写为后世文人关于往昔自然的想象提供资源,随着历史材料的流传和普及,后世文人逐渐编织起对这座遥远园林的集体想象。

3 文学中的金谷园:多维想象与流变

西晋以后,文人写作逐渐将石崇及金谷园作为历史意象,或怀古并展开历史评价,或将金谷园视为私家园林极盛的典范,其中不少讨论试图将金谷园与现实中的园林联系。陈婉玲[14]、沈雅文[26]、马吉照等[27]分别围绕不同时代古典诗歌中的金谷园意象开展诗学评述,本研究则以园林为中心观察不同时代对它的认识和想象。文人写作虽有个人化的特征,不过如果按时序梳理南北朝以后诗文中对金谷园景物及园中活动的描述,可以发现对这座园林的认识和评价也具有集体特征,且认识也随着时代变迁而发生流变。

南北朝至初唐,诗文关于金谷园空间想象的对象主要是水、树、花、果,延续了西晋文献中对金谷园的自然描述。南朝梁王台卿诗云“穿渠引金谷”[28],南朝陈张正见诗云“还乘金谷水,俱望洛阳城”[28]等都聚焦于金谷园的水景;庾信诗云“枝繁类金谷,花杂映河阳”[29],《周大将军襄城公郑伟墓志铭》云“河阳古树,金谷残花”[30],南朝陈江总《梅花落》云“金谷万株连绮甍,梅花密处藏娇莺”[28]等均关注金谷园的林木和花果。这一时期对金谷园的印象总体呈现为对繁华自然景物的追忆,对园中活动的想象多聚焦于宴游聚会,如初唐高氏园林宴集上有高峤、崔知贤、陈嘉言等的《晦日宴高氏林亭》,刘洎《安德山池宴集》都以金谷宴集比附自己所参加的宴集。这些诗文中虽不乏对美人家伎的书写,但极少出现对楼台这一建筑特征的描写。

从盛唐至宋代,金谷园相关的诗文怀古伤今的基调逐渐浓厚,楼台与春花成为对金谷园景物的核心想象,同时管弦的声景也多见于对这座园林的追忆中。楼台与绿珠的联系屡见于这一时期,很可能与《晋书》的出版传播及唐以后诗歌创作题材的扩大相关。唐徐凝《金谷览古》云“金谷园中数尺土,问人知是绿珠台”[23],李白诗云“君不见绿珠潭水流东海,绿珠红粉沈光彩。绿珠楼下花满园,今日曾无一枝在”[31],辛弃疾词云“瞥向绿珠楼下见,坠残红”[32]等都提及绿珠台或绿珠楼。金谷园的一手文献中并没有明确指出满园春花之景,而诗人们以花喻人,昔日绿珠在则“花满园”,绿珠去则“坠残红”“半朵无”,进一步渲染了金谷园古今的盛衰。司空曙诗云“金谷筝中传不似”[33],卢纶诗云“共赋瑶台雪,同观金谷筝”[34],刘禹锡诗云“兔园宾客至,金谷管弦声”[35]等都关注于园中的乐音,与兰亭相比,丝竹管弦是金谷园独有的特色,诗人们试图以筝作为金谷园声景的想象,或许因为筝的意象在唐代既能表达欢乐,又能寄托伤感。司空曙、卢纶、刘禹锡都为中唐诗人,这种怀古之思或与他们处于安史之乱前后的社会现实相关。

元明清时期,对金谷园的想象逐渐由景转向特殊的物,如珊瑚、锦步障等,这些物品出现在石崇比富的故事中,但并未指出它们与金谷园的直接关系,可见这一时期对金谷园的想象与对石崇个人的认识趋于混同。如元胡奎诗云“洛阳二月百花红,金谷春闲步障空”[36];明秦云《三衢山》云“浑如石家金谷园中,横搴云锦步障五十里”[37];清沈荃《春月过河阳金谷园怀古》云“堕楼人去,繁华空逐。步障千围何处锦,珊瑚七尺谁家玉?”[38];清程镳《绿珠祠记》云“铜台既废,金谷初开……如意以珊瑚作屑,步障以锦绣成围”[39]等。这时金谷园内景物已经成为比较固定的文学典故。

就南北朝至明清对金谷园的整体想象而言,唐及之前的文献多见将金谷园视为私家园林鼎盛的代表,不仅以金谷作为夸赞他人园林的意象,也常将金谷园与王羲之的兰亭、竹林七贤聚居的竹林等而观之,如顾友泽等[40]就观察到,唐高宗朝后兰亭雅集和金谷宴集被文人效法且并举。据《世说新语》载:“王右军得人以《兰亭集序》方《金谷诗序》,又以己敌石崇,甚有欣色”[16],可见王羲之欣于将兰亭与金谷并论作比。虞世南《琵琶赋》将金谷与竹林并提:“季伦欢金谷之宴,仲容畅竹林之聚”[41];白居易则将兰亭与金谷视为互补:“逸少集兰亭,季伦宴金谷。金谷太繁华,兰亭阙丝竹”[42]。到了宋代,一些文人从兰亭和金谷的对比中提出褒贬,认为金谷宴集的参与者皆为势利之徒,故而金谷不值得夸耀。如苏轼就提出嘲讽:“金谷之会皆望尘之友也,季伦之于逸少,如鸱鸢之于鸿鹄,尚不堪奴,而以自比,决是晋宋间妄语”[43],南宋刘度《过兰亭书堂》亦云:“兰亭拟金谷,逸少比季伦。史臣作此语,无异屠沽人”[44]。到了明清时期,一些文人以金谷的奢靡速朽为反例,在园记和诗文中表达园林不愿追求金谷富丽之趣,自身不愿同流世俗之志。如明王穉登《兰墅记》云:“石季伦之金谷新声,李赞皇之平泉花木,莫不殚智力,竭神巧,糜金钱,淹岁月而后成;顾不如幼元此墅不雕不斫,自然灵境之为饶也”[45];文震亨《王文恪公怡老园记》云:“铜池金谷,丝障钱埒,如梁、窦、崇、恺,转盼销沈者,不足道已”[45];王世贞《灵洞山房记》云:“且夫袁广汉之‘北邙’、石季伦之‘金谷’,皆因圃于山,竭其财力而饰之,其壮丽几与‘上林’埒,然不及身而没之县官,其山之饰亦不保,而荡为樵人牧竖之场,季伦差有文章矣”[46];清沈德潜《遂初园记》云:“然则林园景物,亦寄意而已,而人世之侈靡相高,徒有羡于‘金谷’‘铜池’之华者,为足陋也”[45]等。

综观西晋到明清时期,金谷园景物从写实到想象的书写过程中,从对园林自然的铺陈式展现转向对个别物品的描述,这一过程反映了文人对园林意象的不断浓缩。西晋的一手文献致力于提供全景式的描述,景观要素力求全面,包括整体环境、地形、植物、建筑等;西晋以后的历史文献中还补入了人物刻画;南北朝至宋代,对金谷园的描述逐渐从自然景物向楼阁建筑聚焦,以其作为往事发生的容器而引起追忆;到了明清时期,描述对象进一步转为更小型的陈设物。在意象微缩和固化的过程中,金谷园并未失去活力,而是从自然进入观念,成为文化意象和共识,这与园林审美小型化和精致化的趣味异曲同工。对金谷园景物的想象变化与对这座园林整体认识的流变密切相关,从最初对园林自然风景美的想象和向往,到对园中人物故事及相关楼台的想象以表达怀古伤今,到后期转向对园中名贵植物的想象并引发对主人豪奢和园林速朽的批评,从中可见由对自然对象的描转向对的历史反思。金谷园的意义已经溢出了西晋河阳的历史时间和地理空间原型,而使园林具有创造性和再生产的特征。

4 金谷园绘画的创作与模仿

在文学作品之外,绘画历来也是表达对往昔自然想象的媒介。金谷园的绘画作品存世不多,可见北宋王诜、南宋钱选、明仇英、清华喦、清徐远等的《金谷园图》,以及若干对仇英、华喦图的模仿,均为手卷或立轴。另外,从文献中还可以找到若干关于金谷园绘画的记载。

考察史籍中有载的金谷园图,据张彦远《历代名画记》载,东晋史道硕绘有《金谷图》,是目前有载最早的金谷园绘画。虽然无从得知绘画内容,但张彦远转引孙畅之言称“道硕工人马”[47],且潘天寿亦将此画归为以人物为主题的东晋山水名作[48]。唐张南本亦传有《金谷园图》,宋黄休复称张“攻画佛像、人物、龙王、神鬼”,故推测此图亦可能以人物为主题[49]。另据明汪砢玉载,南宋画家李嵩有《金谷园并楼阁图(三轴)》[50],从题名推断,李嵩的绘画可能以园林和楼阁建筑为主题。

存世的金谷园绘画虽数量不多,但多被认为由名家所绘,且时代分布自宋至晚清,具有一定的时代特征和代表性。但由于这些画作多为民间收藏,故对它们的讨论较少。

北宋王诜的《金谷园图》手卷历代被赵孟頫、王安石等收藏,画作极具特色,绘制了大片水面和水中的长堤和岛屿,园林建筑散置水上,楼台、厅堂、连廊在植物间隐约可见(图1)。民国时期鉴赏家裴景福曾购得此画,并做了详细描述:“此卷向称为‘荷香消夏’,余细审之,珊瑚纷陈,榻上一白衣人手,执铁如意,殆石卫尉,即《金谷园图》也。茂林修竹,楼阁掩映,窈窕如云。瑶台上一女子坐而远望,岂坠楼人欤?”[51]王诜以山水为底景,营造出一座以水景为主的自然山水园,又结合文献中“却阻长堤,前临清渠”“峻墉亢阁,层楼辟轩”的描写,构想园林景物布局并置入人物活动,气势辽阔宏大。

图1 王诜《金谷园图》手卷Handscroll of Jingu Garden, drawn by Wang Shen

南宋钱选的《金谷园图》(图2)构思独特,以一道园墙分隔内外,图画自左向右可以被分为3个部分。画面右侧园墙之外有4名男性,正自山路来访,画面左侧为园内的高台和楼阁,台上石崇与他的家伎凭栏远眺,似在等待着友人到来,石崇身旁一位女子衣饰华美,站立一侧抚琴,很可能是绿珠。画面中部园内有山和植物,建筑被云雾遮挡而只露出一角,但足见其体量宏大,同时云雾也衬托楼台之高。与王诜图相比,钱选并未意图全景式展现,而是选择将楼台、绿珠和会友作为金谷园想象的中心。

图2 钱选《金谷园图》手卷Handscroll of Jingu Garden, drawn by Qian Xuan

传明仇英有多幅《金谷园图》,其中藏于日本知恩院的《金谷园图》立轴被后世模仿、收录、转载较多(图3-1)。这幅作品以园林中的一段折廊为中心,石崇与一位友人位于画面近处,石崇身后有众多家伎奏乐,折廊远处有几名女性手托饮食而来。画面中最引人注目的是石崇背后的两盆红珊瑚。折廊之外还绘有孔雀、古树、盆景、花卉、怪石等景物,折廊后的远景绘有园门及生产性林地。这幅作品意在截取园林中的片段展开想象,着墨于园林中的珍稀之物,并以人物渲染热闹场景。绘画巧妙地选取折廊这一园林建筑,意在描绘动态的人物活动并暗示空间的深远连续。传仇英的另外两幅《金谷园图》为手卷,均被私人收藏,其中一幅有钤印,另一幅在题跋中李廷贵称其为仇英所作。前一幅绘制了亭、台、堂3个场景,建筑均在水面之上。石崇坐于堂上,家伎或舞蹈或吹笛拨弦,楼台下亦有家伎划船而过(图3-2、3-3)。后一幅表现的是宴集场景,自右向左从园门绘制园内,最后收于高台。靠右半幅上人物以男性为主,是参与聚会的友人;靠左半幅多为女性家伎,似有意以人物区分园中的公共和私密空间(图3-4、3-5)。然而,仇英画多有伪作传世,故难以判断手卷的真迹。

图3 传仇英《金谷园图》3 种Three scrolls of Jingu Garden,drawn in the style of Qiu Ying3-1 传仇英《金谷园图》立轴Hanging scroll of Jingu Garden, drawn in the style of Qiu Ying3-2、3-3 传仇英《金谷园图》手卷(其一)Handscroll of Jingu Garden,( I), drawn in the style of Qiu Ying3-4、3-5 传仇英《金谷园图》手卷(其二)Handscroll of of Jingu Garden,(II), drawn in the style of Qiu Ying

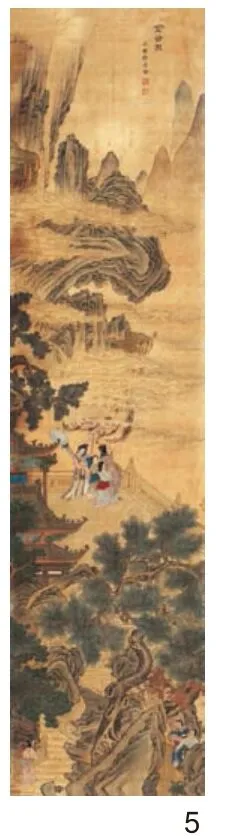

华喦《金谷园图》立轴绘于清雍正十年(1732年),作品以人物为中心,想象石崇与绿珠在园林中一处由山石、树木围合的空地上,近景设色绘制花丛,远景隐约有桥梁(图4)。同时代的画家徐远则利用立轴展开构图,想象一处隐于山间的高台和楼阁,园林的行旅是自下而上的攀登(图5)。

图5 徐远《金谷园图》立轴Hanging scroll of Jingu Garden,drawn by Xu Yuan

仇英的《金谷园图》立轴(图3)和华喦的《金谷园图》立轴(图4)在明清两代成为金谷园绘画的粉本,出现了多幅模仿画作,足见两图有较强的影响力。这些模仿画基本遵循了原图的构图和主题,同时融入作者对园林的理解展开创作(图6)。例如,晚清任颐的《金谷园图》自题“新罗山人以没骨写之,是拟其意”,但与华喦图相比,仅绘制石崇与绿珠两人,深入刻画两人表情特征,进一步突出主题,同时在前景增加巨型红珊瑚,颇具视觉冲击力和象征意味(图6-2)。这些看似重复的作品使仇英和华喦所构建的两种记忆得到重现和传递,形成相对稳定的场景想象。

图6 对仇英、华喦金谷园绘画的模仿Imitation paintings of Jingu Garden drawn by Qiu Ying and Hua Yan6-1 佚名《金谷园图》立轴Hanging scroll of Jingu Garden,drawn by an anonymous painter6-2 任颐《金谷园图》立轴Hanging scroll of Jingu Garden,drawn by Ren Yi6-3 霍凤茹、竹轩《金谷园图》立轴Hanging scroll of Jingu Garden,drawn by Huo Fengru and Zhu Xuan

总体来说,金谷园绘画明显具有从宏大场景和构图逐渐聚焦到微观人物和事件的变化,金谷园的整体园林自然环境随时间的推移逐渐淡出画家的想象,而凝聚为特殊的典故和意象集群,自然景物逐渐从全景呈现转为人物故事的背景,这一趋势基本与文学作品中所反映的对金谷园想象和认识观念的流变一致。从南宋以后的绘画作品中可以发现,高台、宴集、石崇与绿珠是金谷园图所围绕的3个想象主题,红珊瑚则是最具代表性的物件,自然逐渐被人造物所取代。

5 园林自然的追忆与认知

宇文所安(Stephen Owen)在他的重要著作《追忆》中指出了对往事的文学书写与历史书写的区别,文学表现为对往事的再现,强调的是作品与其所在世界的延续性[52]。正如宇文所安的启示,首先,作为园林的金谷园是对自然的再造;其次,对金谷园的记忆通过文人诗、文、画的不断重现和更新为人们所认识。尽管上文分别叙述了文字与绘画两种载体对金谷园的想象及其变化,但在传统语境中它们并没有明确的隔阂,画家们想象中的金谷园是基于文字记录的再创作,在诸多《金谷园图》后也可以看到文人的题跋。正如程抱一(François Cheng)所指出的,绘画作为“无声诗”,是“内在世界的投射”,而“不是通过复制或描绘世界”[53]。

历代文人追忆金谷园场景时,他们试图从前代的诸多片段中收集信息,与史学家的考察不同,他们往往不意欲分辨这些信息的来源、真实性和客观性,而是直接将其作为素材,并结合自我的经验和情感构建往昔已逝的场景。比如,对于宋代文人而言,在写作中将来自《晋书》的叙述和石崇所作的散文等而观之并无不妥。正如顾彬(Wolfgang Kubin)在讨论中国古代文人自然观时所说的,“诗人都无心去考察历史,他们是要用他们的历史观来表现自己的生活意识”,他们并不照搬历史,而是认为“对历史事件可以用想象加以改造”[54]。

诚然,诗文和绘画的作者依靠想象填补了历史场景的信息空白,如果作品获得了足够的影响力,那么它们也会成为后世文人追忆金谷园的宝贵资源。在很长时间里,楼台是重构金谷园场景的重要中介,楼台能够引发多种关联性的场景,如宴集、远眺、绿珠坠楼等,进而联想到丝竹管弦或园内外远景,同时作为建筑要素,楼台也可以与园林中的游廊、水面等发生位置关联。因此无论是诗人还是画家,如果将楼台作为作品的背景,就容易通过关联性叙述重构金谷园场景。让我们再把目光转向明清以后文人们所关注的“物”,无论是红珊瑚还是锦步障,它们都是来自《世说新语》中关于金谷园的“碎片”,经过历代文学和绘画的传续,逐渐稳定为金谷园独享的意象并受到广泛认可,一旦被提及,读者就能精准地回溯至相关场景。从这个意义上说,由于历代作品的传递和熏染,园林自然与特定的物品已经相互重叠,即使不提“金谷”二字,也能让读者想到金谷园的本来事迹。也正是因此,在明清时期“金谷园”已经成为一个成熟的典故,常常出现在讨论现实园林的语境中而被引申,又因历代理解的多面性而拥有讨论的空间。总之,当我们阅读文人作品时,所得到的信息不等同于客观的历史,而是金谷园在文人印象中的映射和再造,即使是石崇和潘岳的诗文同样如此。

当意识到从文献中并不能组织起线性历史叙事,企图从往事想象性再现的记载中了解真实而全面的历史面貌必然是徒劳的,那么应当如何展开金谷园的史学讨论呢?或许可以从约翰·埃利斯·麦克塔格特(John Ellis McTaggart)关于时间非真实性的著名哲学讨论中获得启发,他敏锐地发现对时间认识的两种立场,从而提出A系列(A series)和B系列(B series)两种认识,A系列以过去、现在和未来区分事件,是基于现在的时间位置来感知的时间;而B系列则是根据时间发生的先后顺序所串联起的时间线。在A系列中的过去和未来,“某种程度上我们可以描述它们,但无法定义它们。我们只能通过例子来显示它们的意义”[55]。由于时间的变化特征,B系列无法脱离A系列而存在。同时,麦克塔格特随即也指出了A系列本身的矛盾,并得出时间非真实性的结论。他进一步提出,“当把事件作为现在来体验时,它可能是过去的;当把它作为过去来体验时,它可能是现在的”[55]。麦克塔格特似乎更关注A系列,而作为“温和的”B系列的支持者,人类学家阿尔弗雷德·吉尔(Alfred Gell)认为,时间底层的基础符合B系列的特征,“我们必须区分对(真实)时间的事实与人类主体的认知和交往之物”,应当“知道如何通过掌握B系列的事实来增进我们的兴趣,同时又不可避免地应对A系列的认知资源”[56]。在关于金谷园的讨论中,尽管多次采用了“想象”一词,但不可否认,金谷园是历史的真实存在物,而不是虚构或乌有,园林及事件本身确实具有客观事实,分辨史学材料的目的在于以B系列的立场竭力揭示园林发展的历史脉络。然而,由于可信材料的诸多空白,历史事实及事件的关系虽然客观存在但却难以被完整观察。这时我们试图转向A系列中后世文人的“认知资源”,审视在他们的“现在”如何感知和体验“过去”。园林史研究的工作是在我们的“现在”观察“过去”,并通过过去的材料体验“过去的过去”,进而理解并延续这种史学认识。

6 结语

文献和图像是园林史研究的重要材料,对于金谷园这座魏晋时期重要的私家园林,相关文献更是不胜枚举,然而它们中的绝大多数都无法帮助还原这座园林的历史原貌。诗文作者和画家们将他们所知的景物和活动重新组合,创造出金谷园的历史想象。同时,他们也试图寻找金谷园与他们所在当下的联系,并将眼前的景象与金谷园的想象比较,从而将当下的体验投射到想象的历史时空中,仿佛他们自己也曾徜徉在金谷园中。当我们今天阅读历代留存的诗文和绘画时,文人们追忆金谷园的行为凝固成了被观察的对象,它们同时具有三重意义:第一,它们是我们管窥金谷园碎片的视窗;第二,物质的金谷园陨灭后,它的“幽魂”以图文重构的方式绵延;第三,不同时代对金谷园评价的变化折射了创作者所处时代对人造自然的认识特征。从中古到近古,金谷园自然景物的意义经历变动而趋于稳定,与其中人物和事件的关系愈加紧密并成为熟典。随着金谷园的意义浓缩为具有丰富内涵的语词,自然景物也被构想为表达情感和评价历史的背景和载体,不断赋予文化深意。因此,金谷园的园林史研究不是作为历史的旁观者拾取不同时代的想象碎片拼凑客观的真相,而应当探索金谷园得以传递至今的内因和机制,并以参与者的姿态投入从当下向未来的传递中,从而使人造自然在持续再造中得以延续。

致谢(Acknowledgments):

蒙香港中文大学刘畅相助扫描文献,闫爱宾、单嘉宸、周其力审读并指谬,敬致谢忱。

图片来源(Sources of Figures):

图1见于保利香港2016年春季拍卖会(Lot.0773);图2见于2012年北京翰海四季第79期拍卖会;图3-1为日本知恩院藏,图3-2见于2013年天津文物秋季竞买会,图3-3见于2010年嘉德四季第21期拍卖会;图4为上海博物馆藏;图5见于2012年中国嘉德四季第31期拍卖会;图6-1见于2019年中国嘉德四季第55期金秋拍卖会、图6-2见于2005年上海敬华春季大型艺术品拍卖会、图6-3见于2015年上海新华迎春古玩艺术品拍卖会、图6-4见于2004年中国嘉德第82期周末拍卖会。