商业生态簇与生态系统共生体

在商业世界中,企业之间通过构建交易结构,使两方或多方之间的价值链条相互交织,如同生物之间形成共生纽带,每家企业都是此交易结构中的独特节点,既向其他企业传递产品、服务、资源、能力等方面的价值,也从其他企业处获取价值。我们将一个产业中众多有交易关系的企业从事的角色及其交易关系的集合定义为共生体,它包含了焦点企业及其内外部利益相关者通过交易创造价值的元逻辑。共生体提供了一个更为宏观的视角,它不仅关注焦点企业及其利益相关者,还关注利益相关者的利益相关者,其在现实中的实例即是商业生态簇。

焦点企业、生态系统与商业生态簇的三度空间

生态系统是指以焦点企业为中心的利益相关者因交易而形成的聚合体,是一家企业从自己视角出发,构建的利益相关主体和交易关系的集合。每家企业都有以自身为中心的生态系统,同时,基于同一共生体的各企业的生态系统又会形成一个更大的商业生态簇。商业生态簇是共生体在商业世界的实例,其中的参与主体的商业模式会不断调整,但价值创造始终遵循该共生体的逻辑。

因此,从产业视角看,商业世界的主体包括焦点企业、(焦点企业的)生态系统和商业生态簇。从企业决策视角看,焦点企业既可以思考如何通过在企业战略空间中选择战略形成竞争优势,也可以通过在生态系统的商业模式空间中为焦点企业设计商业模式获取竞争优势,还可以选择在所在商业生态簇的共生体空间中构建能带来独特竞争优势的共生体。

三度空间分别对应企业获取竞争优势的三种决策视角(见图1)。

在焦点企业的战略空间,企业的竞争优势源自战略选择。战略关乎目标定位和达成路径,选择战略即是确定有关客户和产品的取舍以及目标实现途径。焦点企业的竞争力来源于其持续创造和交付独特价值,这一过程有赖于战略指引和有效执行,使得企业资源能力持续投入在准确位置。

在生态系统的商业模式空间,企业竞争优势来自于设计商业模式。生态系统中的企业不是孤立运作,而是作为商业模式中的组成部分,通过交易创造和获取价值。企业通过设计商业模式、建立自身的生态系统,与利益相关者形成资源和市场的互补关系。在设计过程中,企业以生态系统整体价值最大为出发点,设计适合各方利益与资源的可持续交易结构,同时追求自身价值增值最大。即使企业在设计模式之初处于劣势,仍可通过选择和积累商业模式的关键资源能力来建立竞争优势。企业还需在市场变化中持续优化甚至重构商业模式,实现效率提升、成本降低、风险减少以及创新增强。优化的方式包括增减、组分、扩缩、替换和复制利益主体及其角色,为角色赋予适应需要、动态变化的主体等。重构商业模式则是一种更为根本性的创新,是为利益相关方设计商业模式,对利益相关方的角色、盈利模式、功能属性、潜在资源能力进行重新挖掘和再定义,以此在改造整体生态系统的同时,也提升自身价值获取能力。

在商业生态簇的共生体空间,企业竞争优势来自构建共生体并从事其中的角色。企业构建共生体需考虑整体价值潜力及各角色间资源配置方式。同时,角色选择关乎焦点企业在整体生态中的资源调配能力。对具备独特、优势资源能力的企业而言,选择共生体中的关键角色,不仅能在资源分配上获得主导地位,还可以通过塑造交易结构,进而对其他企业的生态系统产生影响。反之,资源禀赋较弱的企业应选择容易通过学习实践产生累积性优势的角色或者成为更灵活的角色,通过快速响应和高适应性参与交易,在商业生态簇中获取补充性资源和市场机会,以弥补其资源能力短板。作为企业家或者管理者,站在共生体空间进行思考,更易发觉自身企业应从事的角色和生态价值潜力。

案例1:手机制造产业共生体

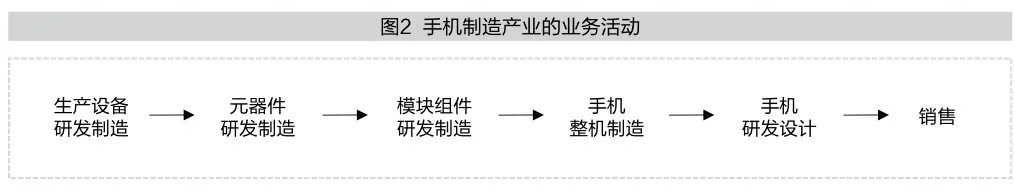

手机制造产业的基本技术工艺流程包括研制设备、元器件、模块组件,以及手机整机的研发设计、整机制造、面向客户的销售(见图2)。

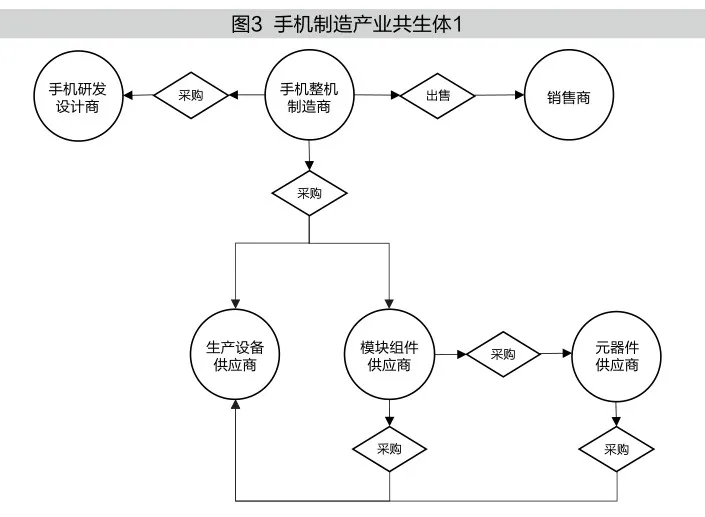

该技术工艺流程可以演化出多类角色和交易关系,构成不同形态的共生体。共生体中的角色包括手机研发方案商、整机制造商、元器件供应商和模块组件供应商等,不同角色通过交易进行连接。例如,整机制造商从研发商购买设计方案,并从生产设备厂商采购总装设备、向模块组件供应商采购部件,自主完成手机总装(见图3)。又如手机研发方案商与设备供应商、元器件供应商、模块组件供应商进行联合研发并买断产能,再要求整机制造商指定采购(见图4)。

上述两类共生体中的角色相同,但构型和交易关系不同,如分子结构中的同分异构体,交易关系即角色间连接键。交易关系包括采购、授权、委托、共创、控股、合营等,其类型分为业务交易和治理交易,性质分为市场交易、科层交易和中间交易。在相同的角色和构型下,不同交易关系也会决定相异的价值创造逻辑。以品牌商与代工厂的交易关系为例:若采用委托交易,品牌商委托代工厂按图生产,价值创造体现于生产环节。若采用授权交易,品牌商向代工厂授权品牌或核心技术,代工厂获得产品改进空间,通过工艺优化创造增量价值。若采用共创交易,双方在研发和生产环节深度协作,共享创新成果,能够创造出更大的价值增量,从持续创新中获得更多收益。此类因交易关系改变导致的价值创造逻辑改变,是共生体视角下设计商业模式时的重要考虑因素。

相同的手机制造技术工艺可衍生出不同的共生体和价值创造逻辑。共生体1的价值创造逻辑来自每一技术工艺中的产品价值增值,体现在各销售环节价差。在共生体2中,手机厂商与供应链各级企业开展交易,并锁定各级供应商之间的交易关系,实现从元器件、模块组件到生产制造全过程资源优化组合和一体化协同。两类共生体虽角色构成相同,但价值创造逻辑和增值空间迥异。后者即是苹果公司构建的软一体化模式的局部抽象。

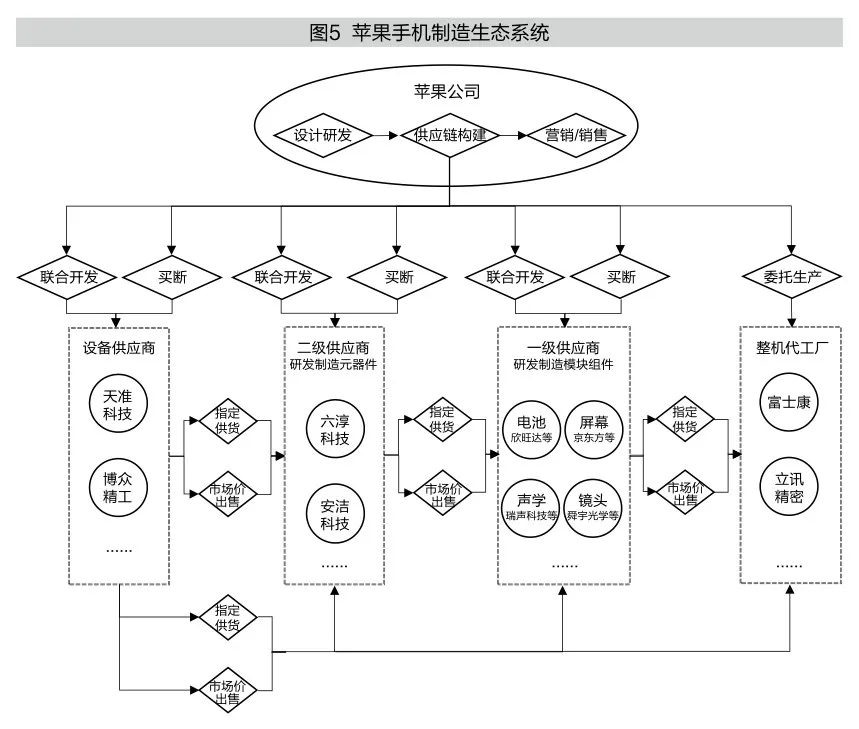

在共生体2的基础上,苹果公司以自己为中心,为每一类角色选定具体交易主体,包括整机代工企业富士康等,以及选定一级供应商企业和二级甚至三级、四级供应商企业,构建出整套苹果手机制造生态系统(见图5)。共生体中的交易关系可确保苹果公司作为该生态系统中心持续获取价值。在此共生体中,苹果公司每一代新产品都是与各级供应商联合开发而成,因此苹果整机创新极大程度来自供应商的产品创新,该交易结构提升了苹果手机的创新潜能。同时苹果公司还在制造环节对供应商强管控。一方面执行严格认证标准、把控各环节产品质量;另一方面将与供应商联合开发的专利技术交叉授权给其他供应商,使供应商彼此可互相替代;最后设定供应商间指定供货关系,并按市场价进行交易,使整体供应链充分连接和协同。

上述手机制造生态系统是由苹果公司按角色需要,引入不同利益相关主体的结果。苹果通过把控整个生态系统,进而把控手机产业各创新环节,确保自身领先性和价值获取空间。

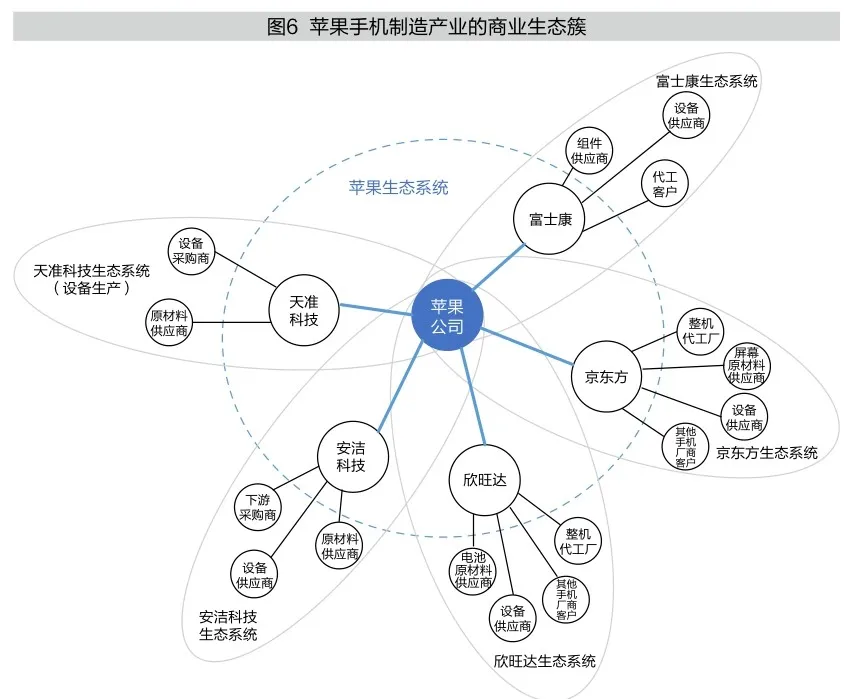

苹果所处的商业生态簇还包括多家企业的生态系统,其彼此交织,呈现了现实产业中的价值空间(见图6)。

1)富士康、立讯精密等整机代工企业的生态系统,其中包括电池、镜头组件等全部一级供应商、总装设备供应商、苹果公司等;

2)京东方、欣旺达等一级供应商的生态系统,其中包括各类功能器件的二级供应商、整机代工厂、设备供应商、苹果公司等;

3)安洁科技等二级供应商的生态系统,其中包括所有一级供应商(采购)、上游原材料供应商、设备供应商、苹果公司等;

4)天准科技等设备供应商的生态系统,其中包括上游的设备原材料供应商、各类组件和器件生产商以及苹果公司等。

案例2:新能源汽车共生体

新能源汽车核心技术是“三电”系统,包括电池、电机与电控系统。电池是汽车能量来源,直接影响续航里程。电机是将电能转化为机械能的装置,而电控系统起到对电机精准控制作用,确保车辆安全、平顺运行。三者在整车中成本占比达50%以上,是新能源汽车技术工艺的重中之重。

上述技术工艺所构成共生体的角色包括:整车厂商、电机供应商、电池供应商、电控系统供应商,以及上游各类零部件和原材料供应商(见图7)。

企业都可以根据自身需要和资源禀赋,选择从事其中角色。例如,每家企业可专门从事其中一种角色,在擅长领域精耕细作,持续提升自身技术水平和生产效率,并且建立上下游之间的采购交易关系。此类是全分工模式(见图8)。

企业也可选择从事共生体中多个角色。例如,整车厂商不仅从事总装厂角色,也可同时作为电机制造商、电池制造商、电控制造商角色,将整车研发制造环节向产业上游渗透(见图9)。同理,电池制造商企业也可以同时作为电池原材料供应商,打通矿石和金属开采、矿石熔炼提纯、电池中间材料生产制造、电池组装全链路。

由此可见,企业在同一共生体下,可选择从事一种或多种角色,构建出不同商业模式。

以比亚迪生态系统为例,比亚迪创立多家全资子公司,承担共生体中多个关键角色,包括弗迪动力(研发和制造电机、电控系统)、弗迪电池(研发、制造汽车电池)、比亚迪半导体(研发、制造IGBT等关键半导体元件)(见图10)。比亚迪通过构建整套集成上游技术的工艺、自主可控的供应链,提升比亚迪汽车生态系统的整体竞争力。从共生体的视角观察,比亚迪的垂直整合结构不仅提高内部效率,还通过强化内部价值创造环节,促进了整个生态系统的协同创新。作为共生体核心中的核心角色,比亚迪通过一体化整合关键技术,形成了高效电驱电控、先进电池的技术能力,使生态系统整体比其他仅从事整车制造环节的新能源车企更具竞争优势。比亚迪的一体化模式也存在适用条件,即:当所处产业的技术工艺流程和相应的产品快速变化,产业链各环节的市场交易成本高企。此时将产业上中下游集中在企业内部,能够有效抵御不确定性和高成本风险,是一类常见选择。

特斯拉同处于此新能源汽车共生体中,其采用对外采购、自研+委外生产、自研自产相结合的交易关系,构建了与比亚迪形态相异的生态系统(见图11)。在电池领域,特斯拉作为整车厂角色与松下、宁德时代等企业建立采购交易关系,利用共生体内已有的优质制造能力,为其整车生产获取了稳定电池供应。特斯拉还开展电池自研自产,兼具电池制造商角色,深入到电池技术研发,增强其在电池能量密度、制造成本以及性能提升方面的竞争力。在电机部分,特斯拉自主研发关键技术确保自身性能优势,在制造环节则委外生产。电控系统是重要的动力控制中枢,特斯拉采用自主研发和制造,确保其技术领先和供应稳定。在电控关键器件IGBT部分,特斯拉与先进企业联合开发,既调动共生体中其他角色能力,也使特斯拉从中持续积累技术。从共生体视角观察,特斯拉选择从事共生体中的整车厂、电池制造商、电机设计商、电控制造商的角色,实现了对核心技术的自主控制,建立技术壁垒,也降低了对供应商依赖,形成竞争优势。同时还部分采取联合开发的方式,激发了共生体内优秀企业的协同和创新。

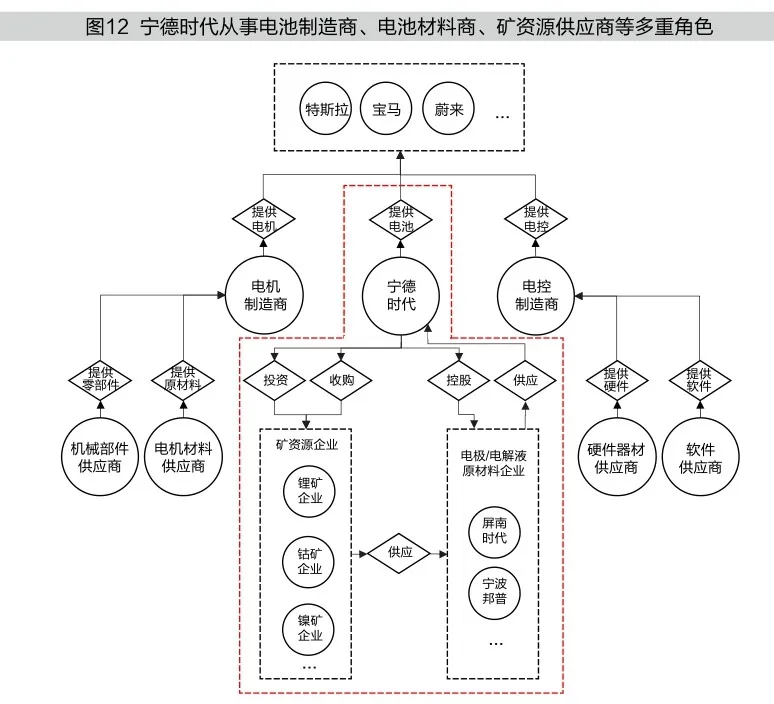

再以宁德时代生态系统为例,宁德时代在共生体中从事电池制造商角色,主要面向特斯拉、宝马、理想等知名车企提供动力电池。随电池需求增长,宁德时代为稳定上游供应链,也将从事角色扩展到了电池材料商和矿资源供应商,通过投资、收购等方式,掌控上游锂矿、钴矿、镍矿等矿产资源,确保原材料稳定供应,降低市场波动风险。例如,宁德时代在印尼投资建设镍矿项目,还通过参股方式获取非洲钴矿资源。在正极、负极、电解液原材料供应方面,宁德时代通过控股子公司(如宁波邦普、屏南时代)和投资其他企业(如曲靖麟铁),参与到电池中间材料的生产和供应(见图12)。通过上述交易和角色转变,宁德时代从事电池制造商、电池材料商和矿资源供应商等多个角色,构建出具有竞争力的汽车电池生态系统。宁德时代作为电池制造商强化在关键材料领域的资源保障,增强了其电池生产自主可控能力,使其在整个新能源汽车的商业生态簇中更具竞争优势。

基于对现实商业世界的观察,我们可以构建一个企业决策的三维坐标系:横轴代表焦点企业,取值是战略决策;纵轴代表生态系统,取值是商业模式决策;竖轴代表商业生态簇,取值是共生体决策(见图13)。

焦点企业的战略决策是在有限资源约束下的价值定位选择,在于找准产品价值主张与客户需求的最优匹配点,同时构建可持续的竞争壁垒。战略直接影响企业的方向。

在生态系统的商业模式空间,企业决策应聚焦于商业模式的设计与优化,以构建、完善与利益相关者之间的交易结构,高效创造与获取价值。首先是交易主体的选择与组合,即如何通过调整利益相关方来扩大整体价值空间。其次是交易关系,包括委托、共创、授权等不同交易关系的选择与创新,以此激活生态系统中的沉睡资源能力。最后是交易效率的提升,通过优化交易结构来提高价值、降低成本和减少交易风险。

在商业生态簇的共生体空间,企业决策重心是把握共生体的价值创造逻辑,构建共生体并确定从事何种角色。企业决策者需要超越具体业务的局限,从宏观视角理解共生体中的角色构成及其价值创造逻辑,并对可能引发变化的趋势性因素保持敏感,思考在动态变化的技术工艺流程下,应选择何种共生体、从事何种角色、建立何种交易关系,以此获取独特的竞争优势。当前,数字化、智能化的技术变革和产业融合正在重构诸多领域的共生体,企业需要对其价值创造逻辑的变化准确判断,做出最优选择。

这三个层面的决策相互影响但彼此独立:共生体决策确定企业选择何种价值创造逻辑,商业模式决策决定企业所在生态系统的价值创造效率,而战略决策则决定企业的市场和执行效率。这三项决策组合即是企业竞争优势的来源。

结语

共生体作为商业价值创造的元逻辑,反映了一种更为本质的企业发展动力。这一理论通过构建不同空间和决策坐标系,能够帮助企业家和管理者对建立企业生态布局、构建竞争优势的方式有更全面深刻的认知。在当前技术进步加速、商业世界瞬息万变的背景下,企业对共生体理论的理解和运用显得尤为重要。企业家和管理者可以据此有效开展选择角色、选择交易关系的创新活动来应对潜在挑战。我们建议企业决策者充分应用共生体理论,在更大的格局中把握产业演进方向和价值创造机会,推动所在商业生态的创新发展,这会为打破当前诸多行业的同质化竞争提供新思路。