大国战略竞争背景下美国战备概念的演进

吴瑞芳

【内容提要】 美国的战备观念基于国家安全预判、直接关联国防战略并影响国防预算,但其核心概念并无国家层面的法律定义,在跨部门运用中出现内涵外延、层级划分及适用范围等领域的多重释义,这种动态的概念切换常常引发争议。自2011 年时任国防部长盖茨提出“空心部队”警告论以来,美国官方和学界大肆渲染“战备危机”,热议话题此起彼伏。本文从美国国会研究服务局及国防部官方文件等资料入手,透过战备概念争议现象分析原因,探讨当前大国战略竞争背景下美国战备概念演进特征对我启示,形成了三点认识:一是战备概念争议的表象是战备配合国家战略调整的动态需求保持可塑性和开放性,通过国会立法和预算编制等途径完成资源运筹管理并实现服务国家安全的使命,其实质却是美国超前预置战备方略、争取防务资源、维持全球绝对军事优势的霸权惯性;二是战备概念演进呈现狭义化特征,运维与军事人员等典型狭义战备要素预算占比未受研发、测试和评估项目投入增长的影响,相反军事人员素养和权益保障投入逆势提升;三是美国应对“战略竞争对手”的战备观念所突显的危机意识和自我纠正驱动力、稳规模与高科技为核心的内涵式发展态势、突出对自然人作为原始战备因素投入等新思维逻辑,值得进一步关注和深究。

世界进入新的动荡变革期后,大国博弈竞争加速升级,拜登政府2022 年发布的《美国国防战略》继续将大国竞争置于战略层级,以抓住新的战略机遇、维护美国国家安全为目标,首次将战略与资源作为整体进行审视,全力应对未来几十年最大的战略竞争对手,①DoD, “2022 National Defense Strategy of the United States of America,” October 27, 2022, p.III,https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGYNPR%0 2MDR.PDF.并宣布建立新的战略性战备框架。②Ibid., p.18.在大国关系走入“一个战略竞争的新时代”背景下,③秦亚青等:《全球治理新形势下大国的竞争与合作》,《国际论坛》2022 年第 2 期,第17 页。美国的战备概念必然不会局限于狭义防务领域,其与美国的国家战略、军事文化、科学技术、经济水平、社会现状等要素密切相关,实现战备并保持战备水平愈发成为美国在全球实施包括遏制、威慑、谈判、作战等一切霸权行动的前提和基础。由于战备没有国家立法层面的统一规范概念,美国国会、国防部和相关各方对战备的覆盖范围、层级划分等内容进行本部门的阐释和应用,特别自2011 年“战备危机”话题被重新挑起以来,战备概念在跨部门、跨领域使用时出现层级混淆、边界不清、优先级冲突等矛盾争议,甚至本部门和同一系统谈及战备时也因概念切换和连贯性缺失产生歧义,对国防预算编制、战备报告有效性、战备效果评估等核心关注事项形成直接制约。2018 年的《美国国防战略》就已经把“恢复战备”(restore readiness)和“重建战备”(rebuilding readiness)作为紧跟形势任务需求、建设强大联合部队的首要一步,④DoD, “Summary of the 2018 National Defense Strategy of the USA,” 2018, pp.1-5, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf?mod=article_inline; 另参见RAND, “The Demand for Responsiveness in Past U.S. Military Operations,” 2021, p.vii, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR4200/RR4280/RAND_RR4280.pdf。既彰显了战备在国防战略总体布局中的突出地位,也表明了美国国防部积极改进战备状态的决心意志。美国国会同样认为,战备的“概念含糊性”(definitional ambiguity)干扰其对军队情况的判断并由此影响决策制定,战备概念的争议遂成为国会关于战备问题的三大重点关注之一。⑤CRS, “Military Readiness: DOD Assessment and Reporting Requirements,” October 26, 2022,https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12240, 文中提到的另外两个关注点分别是战备报告信息的有效性和国防部关于战备报告要求的完成度。

战后以来,美国就已从国家安全高度把战备放在国家安全战略的首位。⑥石斌:《美国国家安全战略的思想根源》,《国际政治研究》2021 年第1 期,第18 页。即便地位作用如此重要,战备概念的争议仍然广泛存在,其中的现实合理性及深层次原因富于研究价值。美国的战备问题研究既跨领域又涉及多个维度,国内研究或聚焦战备体制机制运行,①杨磊、胡博:《美国国防战备体制特点浅析》,《国防》2019 年第10 期。或侧重于战备评估标准化特点分析,②付东、齐飞、崔莉等:《美军战备评估标准化特点探析》,《军事运筹与评估》2022 年第4 期。也有学者关注战备某一要素或具体领域,如航母战备、海外物资储备战备、外语战备、家庭战备等,对美国战备的整体把握和理念思维等宏观层面的研究还有广阔的深进空间,尤其对战备涉及跨领域使用时的概念分歧需要进一步剖析。为了避免预设情境或自带主观预判,更好地“将研究重心下沉,把观察的触角延伸,从而触摸当下美利坚脉搏的真实律动”,③吴白乙:《美国研究要坚持人民史观》,《美国研究》2018 年第1 期,第10 页。本文以美国国会研究服务局(以下简称CRS)战备相关报告为研究的经线,以国防部文件、国防部高级官员讲话、智库研究报告、国会听证会等官方资料为纬线,通过观点比对、数据印证等批判性的观察方式,探究战备概念的动态争议特质和内核本质,解读分析大国战略竞争背景下美国战备概念的演进特征,尝试从防务资源配置角度对美国国家安全和国防战略布局作出分析并阐发对我启示。

一、美国战备概念的动态争议及理论阐释

美国国防部是建设和维持战备的第一责任人,依法享有对战备术语的最高解释权,但在三权分立的政治体制下,国会依据宪法为国防部审批资源、管理并约束军事力量发展,因而国会对战备概念的解释和运用直接影响国防预算分配和战备拨款决策,灵敏地反映了各个时期美国战备政策的发展走向。同时,各类智库和相关领域研究者也在影响国会决策中发挥着重要作用,因此战备概念在国防预算拟制、体现美国国家战备意志的顶层规划中必然涉及跨部门、跨领域使用,各方的不同定义方式往往引发争议。

(一)战备内涵整体把握层面的争议

依据CRS 文献考证,美国国会和国防部使用战备术语始于19 世纪30 年代,用于讨论军事人员、训练、装备和其他相关活动的状态,但战备概念随着时间推移不断演进,内涵也随之发生了变化。④CRS, “The Fundamentals of Military Readiness,” October 2, 2020, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46559.讨论战备概念,首先需要把握战备的整体内涵,战备问题研究也应当建立在对战备定义和作用范畴形成共识的基础上,而这恰是当前难以跨越的一道障碍。由于讨论各方的出发点和落脚点不同,战备概念被赋予了多样的形态和各异的用途。美国国防部将战备定义为“军事力量作战和完成指定任务的能力”,①“The Ability of Military Forces to Fight and Meet the Demands of Assigned Missions,” quoted from JP 1-02: DOD Dictionary of Military and Associated Terms, Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff,November 2019, p.180.战备内涵和外延并不固定,需要结合国防部具体讨论事项的特定语境来分析。美国国会的战备话题讨论普遍沿用广义战备和狭义战备的概念划分,②CRS, “Defining Readiness: Background and Issues for Congress,” June 14, 2017, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44867.广义战备考量国家战略、军事文化和长期利益,狭义战备以军队规模结构不变为前提聚焦当下能力提升。智库和学者方面,时任哥伦比亚大学萨尔茨曼战争与和平研究所(SIWPS)所长理查德·贝茨(Richard Betts)1995 年出版的经典专著《军队战备:概念,选择,结果》中,对战备的概念认识颇为深刻且具备普遍的启发性,“或许人们并不知道战备是什么,但是当他看到战备的情形,会意识到这就是战备。更有可能出现的情况是,恰是那些没做到的,我们会认识到是应当在战备工作中补充加强的”。③Richard K. Betts, Military Readiness: Concepts, Choices, Consequences, Washington: Brookings Institution, 1995, p.5.贝茨富于哲理性的论断揭示了美国战备问题研究始终受到强烈的危机意识驱使,对未雨绸缪、超前预置和超远预设极度关注,也指出了战备事项和战备要素深远的覆盖范围。2014 年,美国战略与预算评估中心(CSBA)发布高级研究员托德·哈里森(Todd Harrison)发表报告《战备再思考》(Rethinking Readiness)。这项美国战备问题研究领域影响广泛的报告同样认为,虽然对战备的重要性早已达成共识,但战备基本概念仍没有固定答案,因为战备可以指部队训练水平和军事人员配备程度,也可以指装备维护程度和军需物资供应能力,战备程度可以是低水平也可以是高水平,但几乎不可能达到很高的程度。④Todd Harrison, “Rethinking Readiness,” Strategic Studies Quarterly, Fall 2014, p.38, https://csbaonline.org/uploads/documents/Rethinking-Readiness.pdf.由此可见,职能部门对战备内涵的把握更倾向于实用性,而智库学者的思考更具备抽象性和启发意义。

(二)战备具体定义和层级划分层面的争议

值得注意的是,国防部的战备定义具有典型的能力导向特征,跳过准备过程,直接指准备完毕、能打能胜的积极状态。历年来各版美国《国防部军事及相关术语字典》中战备术语都使用“readiness”而非“preparedness”。①JP 1-02: DOD Dictionary of Military and Associated Terms, Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff,February 2016, p.195; DOD Dictionary of Military and Associated Terms, November 2019, p.180; DOD Dictionary of Military and Associated Terms, May 2022, p.179.在美军参联会主席的战备体系里,战备分为战略战备、作战战备、战术战备三个层级,无论在哪个层级,部队完成上级赋予任务的能力始终是美军界定战备概念所遵循的主线。②DoD, “CJCS Guide to the Chairman’s Readiness System,” November 2010, pp.1-2, quoted from Todd Harrison, “Rethinking Readiness,” Strategic Studies Quarterly, Fall 2014, p.38.根据2011 年《美国国家军事战略》报告,战备指“完成作战指挥员赋予任务所需的提供和整合资源的能力”,该版本的定义同样使用了战略、战役、战术的战备分级方式。③DoD, “The National Military Strategy of the United States of America, 2011,” February 2011,https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2011-National-Military-Strategy.pdf.与此同时,依据国会的广义和狭义划分方法,广义上的战备概念被用来描述军队遂行国家所赋予各种任务的能力,几乎包括军队职能的每个方面,如军队规模结构、装备现代化程度、战备问题等;相对狭义层面,战备仅被用来指代军队能力的某一方面,是从属于广义战备的低一层级概念。狭义概念里的战备应当与军队架构、现代化程度等其他军事因素平行考量,事实上在很多战备讨论案例中,即便是美国官方机构和业内研究者也常常混淆概念层级、甚至引起误解。④CRS,“The Fundamentals of Military Readiness,” October 2, 2020.本文依据2017 年CRS 报告《定义战备:背景和国会关注》,对美国国会的战备观梳理后作表1 展示。

表1 美国国会战备概念的二分法简明图示

美国国会积极借助CRS 报告为其战备概念释义寻求学理支撑。如CRS 援引理查德1995 年经典专著中的相关论述来印证国会的战备概念分类,即“结构性战备”术语对应国会的广义战备,“行动战备”对应狭义战备。2017 年,美国海军陆战队格伦·沃尔特斯上将(Glenn Walters)使用了“机制性战备”(institutional readiness)和“单位力量战备”(unit readiness)术语,分别对应国会的广义战备和狭义战备。①CRS, “Defining Readiness: Background and Issues for Congress,” June 14, 2017.其中,美国海军陆战队的“机制性战备”由五个方面要素组成,分别是单位作量战备、满足联合作战要求的现有能力和未来潜力、高素质军事人员、军用设备安装能力及装备现代化程度。前国防部高级官员布拉德·卡森(Brad Carson)和摩根·普卢默(Morgan Plummer)使用“战略战备”和“军事力量战备”概念,也分别对应广义和狭义战备。②Ibid.上述对战备术语不同领域、不同维度的阐释均普遍认同一个观点,即广义战备是指军队全方位履行职责的能力,狭义战备则描述军队规模和装备状态保持不变的前提下,军队完成任务的能力。假定保持军力规模和结构相对固定,国防部的定义仅指向狭义战备;相反,如果设定军力规模和结构围绕满足“完成所赋予任务”的需要而相应变化,该定义将包括更广义的战备要素,远远超出狭义战备概念。由于广义和狭义战备概念划分在内核上相互依存且紧密关联,难以清晰区分边界,因此广义和狭义战备概念的定义分歧一直未能有效解决。如果说国防部“军事力量作战和完成指定任务的能力”的定义过于宽泛,无法清晰指导战备建设,也不能有效服务国会决策,实际上国会对战备问题的辩论也难以形成逻辑闭环,对预算拟制和指导战备建设等事项形成制约。

(三)战备层级和战备要素价值评估领域的争议

战备概念分歧也体现在战备层级和战备要素的价值评估和优先级排序上。著名智库美国企业研究所(AEI)专家加里·施密特(Gary Schmitt)把狭义战备称为“行动战备”,认为“如果没有行动能力作为基础,行动战备将毫无意义,还有可能带来危险”,所以相对而言广义战备更加重要。③Gary Schmitt, “Contrary to Optimistic Claims, Military Has a Readiness Crisis,” The Hill, August 19, 2016, https://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/291974-contrary-to-optimistic-claimsmilitary-has-a-readiness/.前国防部审计官罗伯特·黑尔(Robert Hale)持相左意见,认为“小战备”即狭义战备更有价值。④Robert Hale, “Defense Priorities for the Trump Administration,” Brookings Institution, February 21,2017, quoted from CRS,“Defining Readiness: Background and Issues for Congress,” June 14, 2017.CRS 报告《定义战备:背景和国会关注》研究认为,在某些特定军事任务中,狭义战备水平完成程度越高,例如军事人员更加训练有素,可以一定程度上抵消装备和技术上的劣势;同样,军队在数量规模和武器先进程度上实现高度战备,也可以弥补诸如训练演练不足或者实战经验缺乏的短板。战备定义侧重不同,直接影响国防预算相关项目的资金投放。例如从狭义战备观出发,运维费(O&M)作为典型开支项目会得到更快更稳定的拨款;如果根据资源投入数量评估战备完成状况,会导致关注重点放在证明资源投入的必要性上,似乎能够得出“战备效果和经费投入成正比”的逻辑关系。实际上,增加资源投入,战备水平是否提高取决于更加复杂的评判体系。即便从狭义层面看,很多独立、完整且高价值的运维预算项目有时也不一定和战备概念直接关联,例如美国针对高中生的初级后备军官训练团(Junior ROTC)资助项目,虽然是隶属于运维的预算子项目,但其目标是长远规划、储备未来的军官人选,并不具备直接的狭义战备意义。何种层级的战备要素更加具备资源倾斜意义,即便在同一时期、相同情境下,相关各方由于代表领域不同,其优先级排序也可能普遍存在争议。即便如此,上述分析只是为广义和狭义战备粗略框定范畴,各层级、各要素及具体预算子项目之间并不绝对割裂或对立。①CRS, “Defining Readiness: Background and Issues for Congress,” June 14, 2017.广义战备和狭义战备,直接战备和间接战备,定义的多元思路实则带来更为全面的辩证考量。

二、美国战备概念动态演进的原因及本质

战备的关键要素被多维度阐述,既是国会拟制国防预算的重要依据,也跟进服务国家战略调整,甚至被用来制造战备危机争议并强化资源虹吸效应,维持美国在全球的军事绝对优势,呈现出极强的可塑性和适用性,能够最大程度地实现其服务国家战略的使命。

(一)国防预算动态调整要求战备概念具备开放性

战备概念讨论的落脚点是如何更好地服务国会决策,而国会战备研究的首要关切是国防预算拟制,以及如何为防务资源配置提供最优支持、更好地通过预算杠杆提升军队战备水平。哈里森在专题研究报告《战备再思考》中认为,讨论国防预算的本质就是讨论战备,因为国防预算必然关联战备的某方面因素,②Todd Harrison, “Rethinking Readiness,” Strategic Studies Quarterly, Fall 2014, p.38.可见战备概念演进的核心还是防务资源管理和配置。美国国会通过战备概念解构和重新建构的反复循环,力求达成防务资源分配的最优方案,助力实现理想化战备水平。但战备的外在体现绝不仅仅是武器装备使用维护、先进国防科技研发、军事基础设施建设及后勤保障能力巩固提升,而是所有军事力量要素以及影响各要素发挥作用的其他相关因素的大集成和大平衡,并且各个时期不同利益方对战备概念的不同阐述同样作用于资源分配和走向。防务资源的配置和平衡、国防预算的总额和预算项目占比、国防战略和国家战略制定,是战备核心本质由表及里的逐步递进。正如美国国防大学国家战略研究所战略研究中心(CSR, INSS of NDU)2017 年研究指出,阶段时期内的防务资源永远都是有限的,能否以现有资源生成高度的战备能力,直接关系到美国的国家安全,资源的稀缺性也决定了不可能同时满足所有战备需求,因此需要平衡风险、把握优先级,根据国家和军事战略需求调整资源分配方案。①Laura J. Junor, “Managing Military Readiness,” Institute for National Strategic Studies, Strategic Perspectives, No. 23, Washington, D.C.: NDU Press, February 2017, https://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-23.pdf?ver=2017-02-07-160518-893.从狭义战备的角度出发,该研究指出了管理和配置现役作战力量作为稀缺资源的重要性,强调为了确保国家安全,“国防部必须在全球范围内平衡可调遣部队的部署需求和实际部署能力”。②Ibid.2020 年CRS 报告在讨论战备基本要义时指出,不论战备概念如何演进,“战备往往是防务预算辩论的核心”。③CRS, “The Fundamentals of Military Readiness,” October 2, 2020.战备作为防务资源管理和配置议题的关键性不断被印证。

(二)国家战略意图调整要求战备概念具备可塑性

美国的战备概念运用超越了狭义的军事术语范畴。如前文所述,战备虽然没有国家层面的法律释义,但国防部不但对战备概念做出了定义,④“The Ability of Military Forces to Fight and Meet the Demands of Assigned Missions,” quoted from JP 1-02: DOD Dictionary of Military and Associated Terms, Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff,November 2019, p.180.而且进一步指出军队完成的“指定任务”(assigned missions)特指实现美国国家战略(national strategy),而国家战略又包括国家军事战略(NMS)、国防战略(NDS)、国家安全战略(NSS)等三项战略目标,⑤CRS, “The Fundamentals of Military Readiness,” October 2, 2020.这些战略概念和实现途径又必然随着国际和国内安全环境变化而不断调整。回归贝茨提出的战备三要义,即战备目的、战备时间、战备主体,⑥Richard K. Betts, Military Readiness: Concepts, Choices, Consequences, Washington: Brookings Institution, 1995, p.33.如果目标、时间、主体对象不同,即便是国防部明确定义的战备概念也必然相应作出调整且一定会动态配合。国家战略意图转移和防务政策调整,要求战备释义做到实时服从和及时支撑。利益各方从不同维度出发,穷尽战备服务国防的可能性,表面上看似矛盾突出、争议不断,实则有助于激发战备服务国家安全的最大潜能。国会为了确保国防部得到最恰当的防务资源支持,同时监督国防部对联邦资源的有效使用,也会相应调整战备概念的使用,始终确保战备概念具备适度的弹性和韧性。极端情况下,假定国会从单一维度使用战备概念,将直接导致战备效果的极化差异:在某单一财年国防预算一定的前提下,国防部增加运维费预算而军购经费维持不变,从狭义层面观察会认为既定军费已最大化地增强了战备水平,从广义维度观察,就会认为预算严重短缺。因此在实际操作中,为实现服务国会立法和审批预算的使命,美国战备概念的动态演进,在每个时期都根据特定时限、围绕国家战略选择的具体情境来阐述。

(三)战备危机争议生动揭示战备概念存在争议的本质

美国的战备危机话题最早诞生于1980 年,①时任陆军参谋长爱德华迈耶(Edward C. Meyer)1980 年首次提出“空心部队”概念,描述越战后美国陆军面临的战备危机。参见Todd Harrison, “Rethinking Readiness,” Strategic Studies Quarterly, Fall 2014。随后在20 世纪90 年代又一次引起广泛关注和讨论。②Jack Miller, “Hollow Force: The Tradeoff between Readiness and Modernization,” August 24, 2014,Modern War Institute at West point, https://mwi.usma.edu/hollow-force/.2011 年8 月初,奥巴马总统签署颁布《2011 年预算控制法案》,计划对国防预算特别是国防部可自由支配经费进行长达10 年的大额限制,③十年期的大额限制是指计划在2011 至2021 财年期间削减预算4900 亿美元,作为对比,2011 财年预算总额为6870 亿美元,即此次削减幅度超过2011 财年预算的71%。数据参见“Budget Control Act of 2011,”Public Law 112-25-AUG. 2, 2011, https:www.congress.gov/112/plaws/publ25/PLAW-112publ25.pdf。直接触发了本次战备危机争议;当年5 月,该法案尚在国会审议期间,时任美国国防部长罗伯特·盖茨(Robert Gates)认为这种“切香肠式”(salami-slicing)的经费削减将导致美国再次面临“空心部队”危机;④Robert Gates, “Speech to the American Enterprise Institute,” May 24, 2011, https://www.americanrhetoric.com/speeches/robertgatesamericanenterpriseinstitute.htm.7 月,莱昂·帕内塔(Leen Panetta)在接任美国国防部长的就职典礼上宣称,即使美国国内面临财政挑战,他的任期内也不会出现“空心部队”危机;同年8 月底,美国陆军上将、中央情报局局长戴维·彼得雷乌斯(David Petraeus)在其退役演说中严正提出,美国正面临着“空心陆军”危机,①General David Petraeus, “Military Farewell Retirement Address,” August 31, 2011, https://www.americanrhetoric.com/speeches/davidpetraeusretirementspeech.htm.战备危机争议就此迅速升级。2013 年,帕内塔态度急转,改口称“经费预算的不确定性或将导致过去十几年来最严重的战备危机”,将战备危机挑战渲染到了极致。②Leon Panetta, “Statement on the Attacks on the U.S. Facilities in Benghazi, Libya before the Senate Armed Services Committee,” February 7, 2013, quoted from CRS, “Defining Readiness: Background and Issues for Congress,” June 14, 2017.2016 年,美国智库传统基金会(the Heritage Foundation)高级研究员贾斯汀·约翰逊(Justin Johnson)断言美军面临全球范围内的各种危机挑战;③Justin Johnson, “The Military’s Real Readiness Crisis; Petraeus & O’Hanlon Are Wrong,” Breaking Defense, August 17, 2016.前美国陆军上将卡特·汉姆(Carter Ham)认为,“美军已实现战备”的论断很大程度上只是2016 年美国针对反恐的战备完成度,真实的军队规模和训练程度远不足以保障美国国家安全;④Carter Ham, “The Army’s Coming Readiness Challenge Is No Myth,” Defense One, August 12,2016.相反,2017 年时任美国智库国际战略研究中心(CSIS)资深专家的托德·哈里森(Todd Harrison)认为战备危机并不存在,所谓危机状况只是军事力量结构出现严重问题;⑤Todd Harrison, “Trump’s Bigger Military Won’t Necessarily Make the US Stronger or Safer,” Defense One, March 16, 2017, https://www.defenseone.com/ideas/2017/03/trumps-bigger-military-wont-necessarilymake-us-stronger-or-safer/136212/.戴维·彼得雷乌斯和布鲁金斯学会高级研究员迈克尔·奥汉隆(Michael O’ Hanlon)则完全否认了“美军正面临战备危机”这一论断,同时认为美军毫无疑问依旧稳居世界第一。⑥David Petraeus and Michael O’Hanlon, “The Myth of a U.S. Military ‘Readiness’ Crisis,” Wall Street Journal, August 10, 2016.美国是否面临战备危机,取决于战备的概念和内涵,更在于定义者的出发点及其所代表的领域,主要存在以下两方面原因。

一是集优资源、巩固全球绝对军事优势的需要。哈里森认为,美国面临的挑战在于维持战备资源投入的平衡,使之既能够适应资源紧缩的状况,又能为国防战略提供充分支持。一旦战备资源分配失衡,就可能引发战备危机。⑦Todd Harrison, “Rethinking Readiness,” Strategic Studies Quarterly, Fall 2014, p.108.但是一方面,至少自二战以来,美国不论是GDP 总量还是国防预算总额,均在全球范围内居于绝对首位,拥有降维打击式的防务资源优势。根据国防部2023 年3 月公布数据,美国2024 财年国防预算申请8420 亿美元,对比 2023 财年公布的 8160 亿美元增加了 260 亿美元,增幅为3.2%;与 2022 财年执行水平相比,2024 财年国防预算增长了近 1000 亿美元,两年间涨幅高达13.4%。①DoD, “Defense Budget Overview-FY2024 Budget Request,” March 13, 2023, https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2024/FY2024_Budget_Request_Overview_Book.pdf.另一方面,美国国内不断掀起以“空心部队”为代表的战备危机热议话题,称美军战备水平被严重削弱并呈下降趋势,宣称要“恢复”和“重建”战备。然而从内核到表象,既没有发现防务资源危机,也不存在分配失衡,更未出现战略层面的误判或重心偏移。恰恰相反,美国以全球管控、超前预设的霸权思维,从大国战略竞争和国家安全高度对战备问题给予重视和倾斜,对全球范围内呈快速上升趋势的经济体严防死守、抵近遏制,以维持其绝对军事优势。②DoD, “Defense Budget Overview-FY2024 Budget Request,” March 13, 2023, https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2024/FY2024_Budget_Request_Overview_Book.pdf.

二是兵员短缺的现实挑战。从战备话题新的关注热点观察,兵员短缺或是美国当前面临的现实困境。2023 年4 月19 日,众议院军事委员会战备分委员会(House Armed Services Subcommittee on Readiness)举办的听证会上,时任陆军副参谋长兰迪·乔治(Randy A. George)上将公布,陆军预计2023 年仅能招募到5.5 万名新兵,相比计划员额短缺了1 万名;时任海军作战部副部长丽莎·弗兰切蒂(Lisa M.Franchetti)海军上将称,海军同期应征入伍新兵缺额0.6 万名;时任空军副参谋长大卫·阿尔文(David Allvin)空军上将也承认,空军现役和预备役总共预计将缺员1万。③DoD, “Vice Chiefs Talk Recruiting Shortfalls, Readiness Issues,” April 20, 2023, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3369472/vice-chiefs-talk-recruiting-shortfalls-readiness-issues/.本场听证会发言的3 名美军上将均在当年得到晋升,也为其观点延续性提供了佐证。具体为:兰迪·乔治于2023年9 月升任美国陆军参谋长,丽莎·弗兰切蒂于2023 年9 月升任海军作战部部长,大卫·阿尔文2023 年11 月升任空军参谋长。兵员是战备最原始、最基本的要素,仅拥有队伍规模远远不够,作战和训练是实现战备、完成美国全球和全域作战任务的必要前提。美国当前在全球140 多个国家部署了超过13.7 万名现役军人,如果征兵难题无法解决,现有军事部署状态将不得不逐步收缩。海军上将弗兰切蒂表示,海军战备必须基于人的要素,而美国海军必须提升军人服役质量和个人职业发展后劲,改善军人住房、子女保育教育等条件。①DoD, “Vice Chiefs Talk Recruiting Shortfalls, Readiness Issues,” April 20, 2023, http://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3369472/vice-chiefs-talk-recruiting-shortfalls-readiness-issues/.实际上,兵员不足、征兵困难并非2023 年的新话题,从国会2022 年就已经研究设置新的军人“基本需求津贴”(BNA)、2023 年2 月颁布加强军人和军人家庭战备法案可以得到印证。兵员问题已经成为美国不得不面对的现实问题,进一步保障军人权益、吸引国民参军的实际举措已经在实施当中。综上分析,所谓战备危机,只是美国利用战备概念争议塑造态势、呼吁关注、集聚资源,从而维持其全球绝对军事优势的手段之一。

三、近年来美国战备概念的演进特征分析

当前,美国战备研究的关注点更多聚焦狭义概念上的战备,即便提及广义战备,往往以假定狭义战备已完全实现为基础。②CRS, “Defining Readiness: Background and Issues for Congress,” June 14, 2017.作为典型的狭义战备要素,运维费基本体量维持稳定并逐年小幅增长的同时,广义战备要素军购费占比则呈现微降态势,军事人员素养提升和军人及军人家庭战备正通过立法得到加强。美国国会还寻求通过立法途径为战备定义,但由于美国国防战略动态调整等因素,此愿景或无法短期内实现。

(一)战备概念讨论和战备建设呈现狭义化特征

第一,战备基本概念的狭义化阐释。2020 年《战备的基本要义》从广义角度将战备过程描述为,“军事部门在一定时间内进行战备建设并维持战备水平,且这些部门的战备核心是执行作战任务的军事人员”。③CRS, “The Fundamentals of Military Readiness,” October 2, 2020.2022 年《军队战备:国防部评估和报告要求》进一步指出,战备概念更多地被用于指代特定任务部队成功遂行其天然职责使命的能力。④CRS, “Military Readiness: DOD Assessment and Reporting Requirements,” October 26, 2022.在这种战备概念阐释角度下,往往假定军队规模、力量结构和装备类型保持不变,战备概念很大程度上被用来描述人员编配和训练水平,或特指物质资源的可获取程度及维护水平。图1 整编自《战备的基本要义》附表A《战备能力生成要素》。该表描绘了狭义战备的生成要素,而非全面体现战备概念的整体样貌。

图1 战备能力生成要素示意图

第二,战备建设步骤分解狭义化。《战备的基本要义》从国会视角将战备建设分为三个基本部分:首先是初始战备,包括初级阶段的训练和测试,并提供适当资源保障,以促进作战人员能发展到更高一级的训练;下一步是强化战备,为战备相关的个人和单位提供高一层级的训练、测试和适当的保障,以便作战人员能够胜任相关任务,并能够伴随作战部队同期部署;第三层级是维持战备,即在作战部队部署前和部署后,持续组织训练并提供资源保障,确保部队始终保持战备状态,随时可以受领下一阶段作战任务。三级战备水平环环相扣,讨论部队作战力量的建设、加强和维护,实际上是将作战力形成这一单项战备因素,与其他军事因素(如军队架构和现代化程度)作为平级概念讨论,是战备概念狭义化使用的实例。这项报告中对战备概念的释义代表了美国最高立法机构的权威解读,战备生成的步骤紧扣狭义战备的各个环节,广义战备概念的要素并未得到体现。

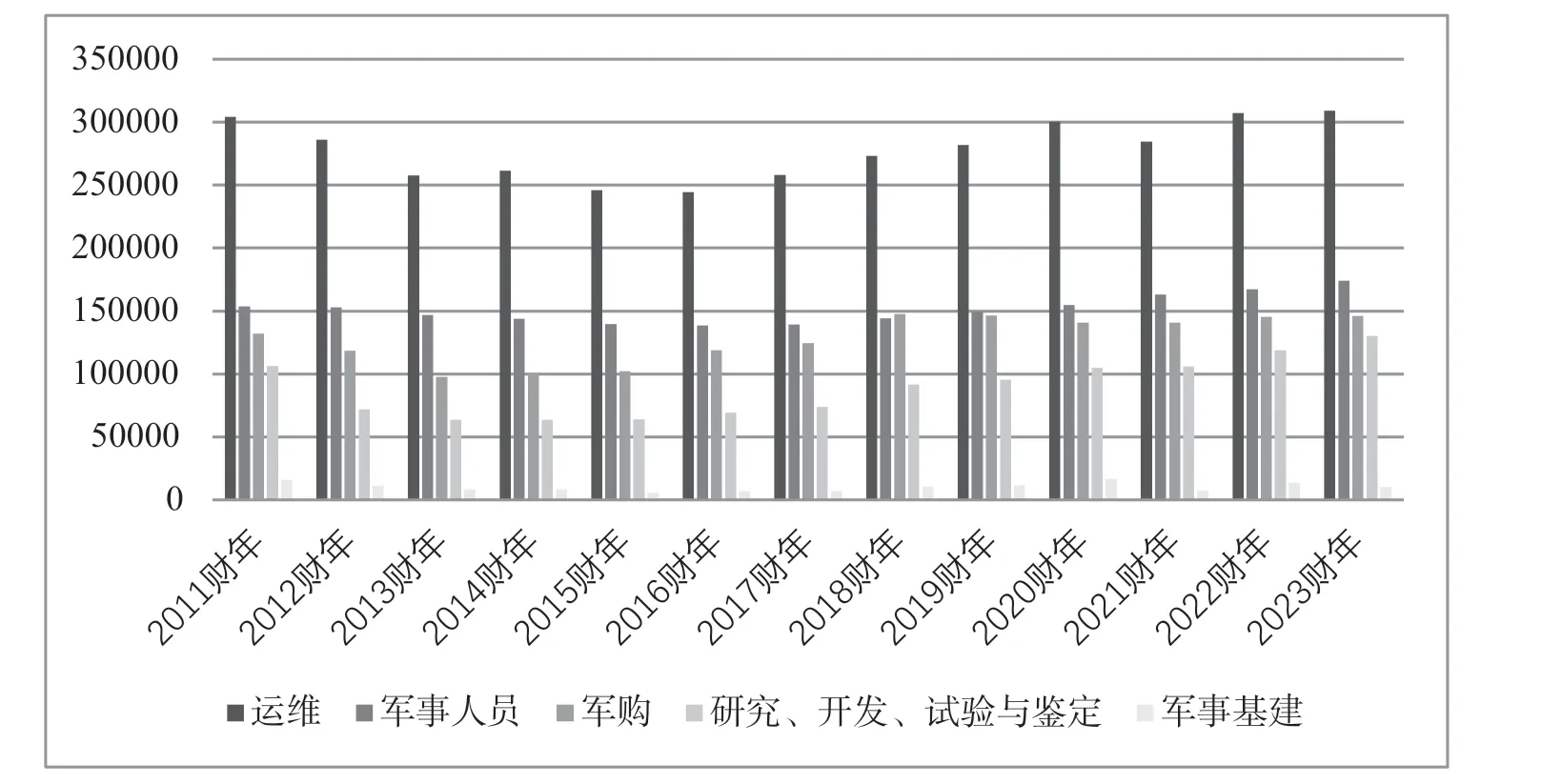

第三,狭义战备要素在国防预算中的占比呈现小幅涨势。依据美国国防部定义,运维费可细分为四个预算子项目:部队运行、国防动员、训练招募、行政管理和支持类活动,其预算经费适用于维护服务、民事人员薪酬、差旅、小规模军事基建工程、训练教育、军事仓库维护、部队日常营运资金、基地运行支持等相关科目。①Defense Acquisition University, “Operations and Maintenance (O&M) Funds,” DAU, July 1, 2020,CRS, “The Fundamentals of Military Readiness,” October 2, 2020.以上分类几乎涵盖了军队维持基本面运行的每个维度,因而国会和国防部通常都高度认可“运维类拨款本身就是战备”这个理念。②CRS, “The Fundamentals of Military Readiness,” October 2, 2020.国防部每年向国会提出申请,要求批准并授权拨付高达数千亿美元的运维费,如2021 财年,国防部申请了高达2900 亿美元的运维费,约相当于国防部该财年可自主支配经费的41%。运维投入的稳定高占比反映了美军维持当前规模、致力于军事训练和装备维护等当下能力提升的战备倾向。本研究从CRS官网获取的一系列研究报告都是基于美国国会意图向全球公布的开源信息,需要作批判性研读,因此基于美国国防预算官方数据对2011 财年以来的运维费实际开支以图表形式进行比对,分析实际国防开支是否与CRS 报告相呼应。其中运维费的稳定高占比可由图2 直观展示。

图2 2011-2023 财年国防预算占比排名前五位的项目对比(单位:百万美元)

为考察运维费用作为传统开支项目的预算占比是否受到新兴战备投入项目的影响,以下分别选取狭义战备的典型要素运维和广义战备的典型要素军购作为分析对象,以《2023 财年美国国防预算概算》①Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), “National Defense Budget Estimates for FY 2023,” https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2023/FY23_Green_Book.pdf.为依据,通过比对2011 财年至2023 财年美国国防预算数据及执行数据,对其十年间经费开支(2023 财年为预算数据)占比发展趋势作图3 展示。

图3 2011-2023 财年两项典型战备要素的国防预算占比走势图

分析发现,从2011 至2018 财年,国防运维费共降低了3.6 个百分点,2018 至2022 财年基本持平。2023 财年,运维项目预算3093 亿美元,比2022 财年增加了19.4 亿美元,增幅接近0.7 个百分点,和国防预算占比均呈现稳定上升趋势。相反,军购开支占比在十年间先升后降,2022 财年基本回到2011 财年的占比,2023 年预算减少4.99 亿,微降0.3 个百分点。2011 年美国再次触发“空心部队”争议,主要受2011 至2012 财年国防预算大幅缩减的影响,即2012 财年预算相较前一财年预算减少6.2%,2013 财年比2011 财年减少了16%。在此背景下,比对图4 可以发现,甚至在本研究期内国防预算最低的2015 财年,相应时期的运维费并未等比缩水,运维费仍然达到了2015 财年的43.9%。综上,美国国会对以运维为代表的狭义战备要素高度重视,国防部预算及实际经费开支和预算也与CRS 研究报告描述相吻合。

图4 2011-2023 财年国防预算总额对比图

(二)军人和军人家庭战备得到全面加强

如前文图1 所示,人员是狭义战备的三大基本要素之一,然而重视军人和军人家庭战备并非美军传统。1973 年美国取消征兵制后,通过实行自愿兵役制极大地增加了军人队伍规模,但军人家庭的重要性被严重忽视,削弱了军队士气和战斗力。直到1983 年,时任陆军参谋长小约翰·亚当斯·威克姆(John A. Wickham, Jr.)上将发表了名为《陆军军人家庭》(TheArmyFamily)的白皮书,军人及军人家庭对战备的重要性才逐渐受到关注。①DoD, “Military Family Readiness System: Supporting Military Family Well-being,” August 28,2018, https://nap.nationalacademies.org/resource/25380/Department%20of%20Defense%20Military%20 Family%20Readiness%20System-thompson.pdf.2022 年CRS 报告《军人家庭及其财务战备》论证通过“定期军事补偿”(RMC)条款,并设置新的“基本需求津贴”等多项保障措施提升军人家庭基本福利,①CRS, “Military Families and Financial Readiness,” January 12, 2022, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46983/4.这还只是国会借由立法途径来提高军人家庭战备一揽子方案中的一项。从国会讨论可以看出,美国已将军人家庭福利经费保障视为直接影响战备水平的重要因素。国会通过立法对军人家庭战备进行监管,具体措施包括加强军人家庭财务安全保护,向军人和军人家属普及财务知识,在国家紧急状态下或有必要时,向极端低收入家庭和需要帮助的军人家庭提供直接经济支持等。2023 年2 月,美国政府问责局还向美国国会委员会提交了《军人子女保育——国防部努力向军人家庭提供高质量、可负担的儿童保育项目》,②GAO, “Report to Congressional Committees, Military Child Care: DOD Efforts to Provide Affordable, Quality Care for Families,” February, 2023, https://www.gao.gov/assets/gao-23-105518.pdf.致力于为军人家庭解决子女保育教育的现实困难,为军人安心服役排除后顾之忧。

(三)国会积极寻求从国家立法层面厘清战备概念

虽然战备概念的可塑性和动态演进长期以来契合美国国防战略的调整需要,但也由于边界难于厘清等问题,一定程度上引发了歧义并且影响国会决策程序。为了更好地服务国会在战备事项上的决策工作,美国国会正在致力于改变现状,考虑给出战备法律上的定义。③CRS, “Military Readiness: DOD Assessment and Reporting Requirements,” October 26, 2022.同时,由于战备概念法律释义的长期缺位,尽管国会、国防部、研究机构各自对战备的定义均尽量宽泛,且保留足够的弹性和演进空间,但战备概念在应用实践中还是倾向于被狭义化使用,国防部内部在使用战备概念时也出现前后不一致的情况。④Ibid.这种应用层级的误解和认知代差既区别于战备概念宏观把握的争议,也不同于概念定义方式的争议,往往贻误决策时机甚至加剧分歧。2022年CRS报告《军队战备:国防部评估和报告要求》在阐述战备水平评估要求之前,同样还需要反复界定战备概念及其适用范围,多角度评论、分析,解剖、重构所有战备事项的可能性和作用力。国会希望通过立法手段明确战备概念的这一尝试,一方面有利于国会对国防资源的管理、约束和调配,也是确保战备各要素协调融合,从而更有效地围绕国家战略意图做出呼应和配合。如果战备各要素不能实现平衡,就可能再现1969 至1975 年美国第一次遭遇战备危机的局面,因为问题“根本在于国防资源和国家安全承诺没有实现平衡,导致国防部不能同时满足战备需求和军队现代化需求”。①“Yet the Underlying Problem May Have Been an Imbalance between Defense Resources and National Security Commitments that Made it Impossible for DOD to Buy Both Readiness and Modernization,” From Trends in Selected Indicators of Military Readiness,1980 Through 1993, Congressional Budget Office, March 1994, pp.3-4.另一方面,由于战备在宏观和微观领域的各要素内在联动、互相制约,国会通过立法渠道定义战备有助于实现更严谨的论证,维持国防预算的精准投放,做到财年预算效益的最大化,确保战备概念始终围绕美国国家战略重心并服务美国国家安全。

四、大国战略竞争背景下美国战备概念的演进特征对我启示

依据2022 年美国《国家安全战略》,当前是“美国和全世界未来关键十年的起步阶段”;②The White House, “National Security Strategy,” October 2022, https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf.同期发布的《美国国防战略》强调,在这“关键十年”期间地缘政治、技术、经济和环境的巨大变量影响下,要确保将战略与资源紧紧捆绑,③DoD, “2022 National Defense Strategy of the United States of America,” October 27, 2022, p.III.全方位服务大国战略博弈。战备概念演进的焦点是国家资源配置策略的调整,因此在美国同样对世界面临前所未有之大变局作出战略判断的背景下,其战备概念在争议中不断发展和演进所呈现出来的变量和不变量具备启示意义。

(一)强烈的危机意识和自我纠正能力仍然是美国维持全球霸权的内驱力

自建国之初,美国始终维持高度战备的安全战略就已经深植其军事文化基因之中。早在1790 年,乔治·华盛顿就表明了对战备的极端崇尚,认为时刻做好战争准备是维持和平最有效的途径之一,④George Washington, “First Annual Message to Congress,” January 8, 1790, https://www.mountvernon.org/library/digitalhistory/digital-encyclopedia/article/first-annual-address-to-congress/.“尚武主义”“绝对安全意识”“战略忧患意识”等美国传统安全观念都和战备息息相关。美军真实经历过两次“空心部队”危机后,⑤CRS, “A Historical Perspective on ‘Hollow Forces’,” February 9, 2012, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42334.前两次战备危机如同“达摩克利斯之剑”高悬头顶,迫使美国时刻关注战备形势,预防战备危机再次来袭。近年来,国会、国防部、智库对战备研究始终持续,一方面分析应对2011 年以来“战备危机”挑战,另一方面以强烈的危机意识为维持其全球霸主地位扫清战备能力盲点弱项,以期实现“恢复战备”和“重建战备”的国防战略目标。针对由于战备概念动态释义引发争议的问题,美国不断强化对战备认知的创新研究,除了国防部战备事项听证会之外,关于战备问题的公开研究报告包括《定义战备:背景和国会关注》(CRS 2017)、《军队战备管理》(INSS of NDU 2017)、《战备的基本要义》(CRS 2020)、《军队战备:美国国防部 2017-2019 财年投入领域变化》(GAO 2021)、《美国以往军事行动中对反应能力的要求》(RAND 2021)、《军队战备:国防部评估和报告要求》(CRS 2022)等;与此同时,国会自2022 年起就已动议为战备从最高立法层面规范释义。自我批判和纠正的路径是优化提升的过程,而自我纠正机制对美国国家兴衰起到关键作用。①赵梅:《人生不满百,常怀千岁忧——资中筠先生访谈录》,《美国研究》2011 年第1 期,第23 页。以上观察侧面表明,应理性看待近年来的美国“衰败论”甚至“崩溃论”提法,美国军事文化内嵌的自我纠正力任何时候都不容轻视,从辩证的视角看待相对“衰败”,更有助于清醒认识当前美国对全球霸权的维持能力。

(二)规模相对稳定、科技含量密集、内涵更为丰富是当前美国战备的基本特征

从防务资源投入及配置占比的角度分析可以发现,截至2023 财年,美国在应对“步步紧逼的挑战”(pacing challenge)中尚未发生大规模增加军购等明显扩张性战备行为,但对人工智能等前沿科技所属的科技创新能力预算科目经费申请给予高度支持。②CRS, “Defense Primer: RDT&E,” November 10, 2022, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10553.具体表现为,结合2011-2023 财年预算项目投入占比分析(本文图2),尽管国防预算总额增长,但基础性运维费持续走稳,甚至2023 财年较上一财年增加近0.7 个百分点;与之相反,2022 财年的军购开支占比为19.2%,几乎回到2011 财年的预算份额;2023 财年军购预算占比18.9%,相较前一财年降低了0.3 个百分点。2023 年国防预算绿皮书也显示,研究、开发、试验与鉴定(RDT&E)预算从2012 财年的11.2%上升到2022 财年的15.7%,2023 财年的预算继续高达16.8%。③Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), “National Defense Budget Estimates for FY 2023”.同时,国防部和国会关于战备次层级概念的细分和挖掘不断更新,出现了诸如“个人医疗战备”④DOD Instruction (DODI) 6025-Executive Services Directorate, Individual Medical Readiness (IMR),June 9, 2014.“牙科战备”“家庭战备”“财务战备”“体能战备”“后勤战备”①CRS, “Defining Readiness: Background and Issues for Congress,” June 14, 2017.以及“预备役战备”②Congressional Budget Office, “Improving the Readiness of the Army Reserve and National Guard:A Framework for Debate,” CBO, 1978, p.15, quoted from CRS, “The Fundamentals of Military Readiness,”October 2, 2020.“外语战备”③陆丹云:《美军外语战备指数项目:战略理念、生成流程与数据挖掘》,《外语研究》2021 年第3 期,第46 页。“文化战备”④DLNSEO, “Cultural Intelligence (CQ) Assessment After-Action Report,” August 30, 2016, https://www.cultureready.org/sites/default/files/documents/2019-08/CQ_DLNSEO_Aug%202016%20Report.pdf.等专项领域战备的新提法。在上述新的战备视角中,“家庭战备”作为独立词条被收录进了2019 年11 月版的《国防部军事及相关术语字典》,其他新兴战备概念也被广泛使用和传播。综上,聚焦军队规模结构不变为前提的专项能力提升,战备内涵更加丰富,这种纵向挖潜式的发展为战备领域拓展保留了通道,为满足美国应对全球大变局多维多元战备需求提供了保障。从其规模相对稳定、科技含量密集、内涵更为丰富的基本特征入手,可从战备视角辅助研判大变局下的美国战略布势。

(三)更加关注战备中人的因素是美国国家安全思维逻辑的新变量

智能化时代,不论战争样式如何更新迭代,新型高端战争都突出强调信息技术和科技赋能,自然人在现代战争中的定位似乎有所淡化。但智能化和信息化的尽头仍然是人的智慧和运筹,军事人员是最基础、最根本的战备要素,军事人员素养提升更是适应新型高端战争需求的必然选择。美军一方面需要应对兵员不足、征兵困难的挑战,2023 年上半年国会听证会上时任陆军副参谋长、海军作战部副部长和空军副参谋长三位美军上将公布的兵员缺额数据可作为佐证;另一方面是国会通过设置新的“基本需求津贴”项目保障军事人员权益,出台一揽子措施提升军事人员素养。通过全方位的制度保障和密集的资源倾斜,兵员短缺的困境或可缓解。而当兵员数量不再成为消极因素后,军事人员预算的稳定投入必然作用于提升人员专业素养,从而提升战备水平及联合部队战斗力。美国近年来战备概念演进特征反映出美军对军事人员关注度的上升趋势,启发我们关注美国国家安全思维逻辑中人的要素,跟踪美国对军事人员加大投入的后续举措,更全面深刻地把握高端战争的制胜肌理。

结语

战备概念的争议映射出美国军事文化中的危机意识,也展现了三权分立特色政治制度下美国独有的战备理念。战备概念围绕国防战略调整作出伴随式的变化,这种动态平衡契合了战备服务国防战略和国家安全的核心目标。战备概念的争议性同时赋予了战备话题的开放性和成长性,一定程度上可以说是美国战备体系的独特优势,即不会因概念固化而在国家决策层面限制相关资源,必要时还可以利用概念的争议性制造话题。如2011 年以来“战备危机”热议就是美国利用战备概念的动态争议深度渲染、制造舆论,为集聚资源、维持全球绝对军事优势提供议题,确保战备绝对服务国家战略。

当前大国战略竞争不断升级的背景之下,随着战备认知迅速更新和理念深度创新,美国的战备概念演进呈现出了极强的适应性:一方面概念内涵更加广泛,军队实现国家战略(包括国家军事战略、国防战略和国家安全战略)目标的全方位能力都属于战备范畴;另一方面次层级战备概念更加具体,日趋细分化、专业化,对实现美国国家战备意志形成更有力的支撑。在新型作战力量备受推崇的今天,美军作为基因编码、高超音速武器、作战机器人等颠覆性装备研发应用的全球领先者,正对自然人作为战备要素加大投入。如果说科技竞争是当下大国战略竞争的高点,军事人员竞争就是大国竞争的战略基点,美国军事人员全方位素养提升是未来一个时期值得特别关注的战备研究方向。同时,跟踪美国对战备内涵拓展和资源配置的规划,尤其可为大国战备深远经略和国防战略超前预置提供参考和启示。