新时代背景下信息类高水平研究型学院建设路径

关键词:高水平研究型学院; 工业互联网安全; 创新人才培养体系

中图分类号:TP391 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)36-0141-03"开放科学(资源服务) 标识码(OSID) :

0 引言

根据现在较为通行的大学层次划分,我国的高等学校被划分为:研究型大学、教学科研型大学、教学型大学、高职高专四种类型。不同类型的高校在学术贡献、人才培养层次、社会服务方式以及高等教育系统中的地位和作用各不相同。建设研究型学院不仅是构筑研究型大学的基石,也是通往研究型大学的有效路径[1]。第一,应提升学院的科研能力和学术声誉,确立学院在信息类学科领域的领先地位,培养出卓越的学术研究团队。这包括吸引和聘请世界级的教授与研究人员,激励他们开展前沿的信息学科研究,推动学科的发展与创新。第二,应强化人才培养与创新能力,培养具备扎实信息学科基础知识、良好综合素质和独立思考能力的本硕博毕业生。学院应提供多样化的教学方法和实践机会,培养学生的创新意识与问题解决能力,鼓励学生参与研究项目,发掘其科研潜力与创新力[2]。第三,应提升学院的知识创新和技术应用水平,鼓励学院师生投身前沿的信息科学研究,推动知识创新,并将研究成果应用于实际问题的解决中。建立科研创新平台,支持师生开展科研项目,促进学术成果的转化与产业化,加强学院与产业界及社会的紧密合作。第四,应加强国际合作与交流,积极与国内外知名的信息类研究机构、高校以及产业界建立合作关系。通过加强学术交流、人才培养合作、资源共享,提升学院的国际影响力和竞争力。

以“互联网+”、大数据、5G时代、人工智能为代表的新一轮科技革命浪潮的到来,对信息类学院的高水平建设发展既产生了较大影响,也带来了新的挑战[3]。当前高等教育的发展趋势日益重视提升学生的实践能力,实验教学因此逐渐成为教学流程中的关键环节。然而,随着各类实验课程和学生数量的增加,现有的实验条件已难以满足实验教学的需求。与此同时,目前还缺乏针对工业互联网安全分析的实验教学平台。通过引进完整的工业互联网安全分析平台,建成工业互联网安全实验室,可以满足计算机科学与技术、人工智能等相关专业在工业互联网安全背景下的实践教学需求。一方面,可以根据教学计划及具体教学需求,在本实验平台的基础上拓展实验教学与设计的内容,同时开展创新研发工作,将理论学习、仿真练习、动手实践有机地融合在教学过程中,让学生成为教学活动的主体,从而提升学生的动手实践能力和创新创造能力。另一方面,围绕实验室的平台设备,对相关课程体系、教学内容、实践教学方法进行改革研究与实践,为高素质人才培养提供软件条件支持[4]。开展工业互联网安全实验系统研究与创新设计、撰写相关实验教材、进行师资培训建设、改进实践教学方式方法等实践教学内涵建设,使新建成的工业互联网安全分析实验环境能够充分发挥其在专业技术人才培养中的作用。深化校企科研合作,在实践育人的基础上,深入开展科学研究及工程项目合作,提高校企双方的科研水平,实现双赢,服务社会[5]。本文将从工业互联网安全实验室建设、构建创新创业人才培养体系、高水平研究型学院建设路径与举措3个方面进行深入探讨。

1 工业互联网安全实验室建设

1.1 工业物联网安全实训平台功能概述

该平台是一个煤矿场景物联网平台的展示环境(如图1所示) 。大屏中间部分展示了当前面向排水、通风、运输等煤矿五大系统的合计17台生产核心机电设备的状态概览。在此处,用户可以直观地了解设备的报警和启停情况。左侧展示的是设备健康状态分布,使用户能够快速掌握单体或分组设备的健康分布情况。系统依据故障的严重程度,对故障进行了等级划分,并在“系统健康指数”中展示了系统的整体健康状态分布。健康指数是通过系统收集生产系统下各设备的健康数据,结合各生产系统的评价体系,实时对生产系统的健康状态进行评分,并支持评分排名,从而让用户能够直观地看到各生产系统的健康状况。右侧为实时报警区域,用户可以在此实时接收报警信息,并及时开展处理工作。点击实时报警中的具体报警条目,可以查看详细的报警信息。该平台还具备其他功能,包括:离心排水泵设备画像、规则引擎、实时监视、启停分析以及生产系统评价体系。

在“排水系统”可以看到右侧实时报警栏有“1#离心排水泵”的液位溢流报警。管理人员需要快速定位设备故障原因,找到解决措施。可以点击中部区域的“排水系统”“1#离心排水泵”,查看设备画像(如图2所示) 。

用户可以查看设备信息,包括基本属性、健康状态轨迹、运行状态轨迹等信息,同时能看到该设备的故障报警(如图3所示) 。通过具体故障报警分析页面,结合故障相关的监测参数,即使业务熟练度不高的员工也能快速识别和定位故障,找到故障的原因和解决故障的措施。

1.2 云数智一体化平台建设

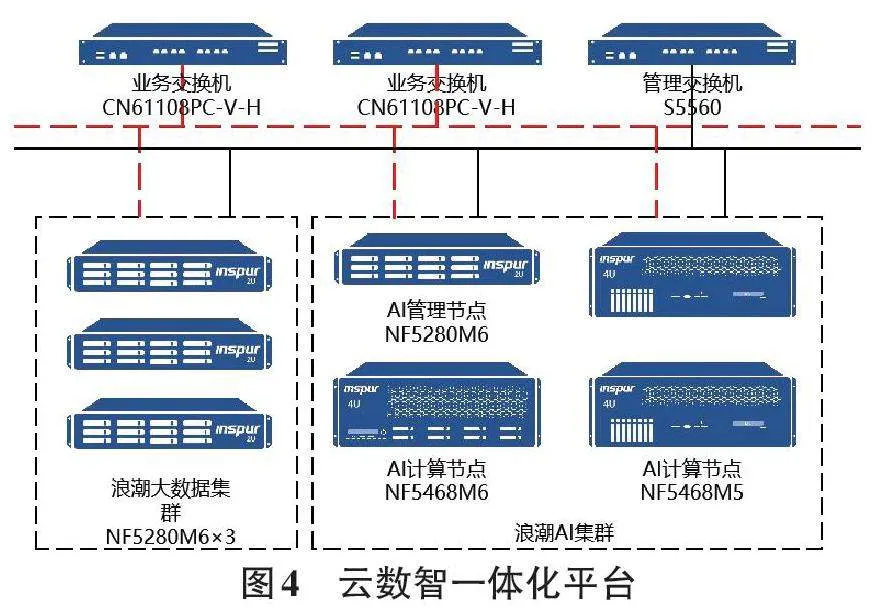

在完成工业物联网安全实训平台建设的基础上基于开放、共享、融合的原则,按照分层解耦、异构兼容的思路,建成了“云数智一体化平台”(如图4所示) ,向下兼容整合多种资源池、向上提供“云数智”服务、横向整合内部及外部应用服务,打造统一的服务目录,为全院师生教学、科研成果转化提供强大的算力支撑。

目前,学院已建成大数据平台和AI平台。大数据平台“云海Insight HD”内置了大数据生态中的30多种常用组件,提供了统一的平台化管理运维能力,实现了重点功能的深度增强和性能优化;它还支持PB级别数据的多源采集、统一存储、多引擎计算、数据高效处理、任务编排以及安全管理等全过程治理能力。

AI平台“AIStation”是业内领先的、经过行业深度优化的、易用、稳定且安全的深度学习训练平台。它支持异构计算资源(CPU、GPU) 管理、容器管理,拥有便捷的业务流程以及高效智能的监控功能,集成了主流的深度学习框架,如Tensorflow、Pytorch、Mxnet、Caffe、PaddlePaddle,提供了深度学习开发环境,简化了网络模型的开发工作,使用户能够快速构建深度学习计算环境,并根据需求按需构建深度学习环境。

2 构建创新创业人才培养体系

学校人才培养目标与企业发展目标应保持高度一致[6]。围绕当前的产业技术热点,构建创新创业人才培养体系,培养符合行业需求的综合型创新人才。扬州大学信息工程学院的创新创业人才培养体系中,从制度、文化、平台3个方面构建创新创业实践教育体系。

在创新创业制度上,形成较为健全的由领导小组牵头,大学生e创空间承办赛事,全院师生共同参与、多方联动、齐抓共育的工作机制,协同推进创新创业教育工作开展。修订和完善《学科竞赛项目管理实施办法》等多项制度办法,出台《大学生e创空间管理办法》等,激发师生共同参与创新创业教育工作的活力和热情,确保创新创业教育工作持续、规范、蓬勃开展。在创新创业导师的配置方面,加强专职队伍建设,做到辅导员全员参与指导并实现科创项目立项;动员和鼓励专任教师特别是有丰富经验的教授,以及年轻的博士结合自己的研究方向指导学生申报国省级创新创业项目;聘请校外创业导师,尤其是校友企业的老总担任创新创业导师,共同打造挑战杯、互联网+、创青春项目。

在创新创业文化上,以工程教育认证、专业评估为契机,进行课程体系建设,专业通识课与核心金课相结合,实现人才培养全覆盖;以专业讲座促进专业认同,聚焦新一代信息技术,面向师生举办“人工智能赋能教育”“赋能医疗”“学科交叉与学术创新研讨会”“赋能农业”“智能化研讨会”等系列讲座,增强学生的专业认同。

选拔优秀的研究生、高年级本科生开设“学霸课堂”,针对新生年级高数、C语言等课程进行小班化授课和一对一答疑。强化“研本1+1”互助平台,新开通“信研芯语”研本互动交流电台,实现思想引领、科创引航、成长引路的同频共振,弘扬主旋律,传播正能量。

投入资金,对环境文化进行整体规划和设计,如“学子风采”“校友风采”展示墙等,增强学院学生的归属感、认同感和凝聚力,让学生在潜移默化中增强创新创业自信,养成创新创业品格。

在创新创业平台建设上,以微科创项目为抓手,夯实创新创业普惠培养,以大学生学术科技创新基金项目为牵引,以专业教师指导为支撑,将专业知识学习和创新实践有机结合,构成100%的塔基。以科创实践活动为载体,强化“5-塔身”创新创业骨干培养。依托科创实践活动,锻造创新创业人才培养的塔身,通过大学生英语竞赛、数学建模竞赛、电子设计竞赛、程序设计大赛等学科竞赛实现50%优秀人才培养。以e创空间2.0为延伸,聚焦“2-塔尖”创新创业精英培养。以江苏省大学生创新创业实践教育中心为平台,以“三大赛”为依托,打造20%创新创业精英人才培养的塔尖。鼓励学生以创新成果为基础开展创业实践,通过跨学院、跨学科、跨专业组建学生创业团队,入驻“大学生e创空间”,着力提升学生的创业品质和创业实践能力,同时积极整合校内外资源,助推创新创业项目快速成长、落地。

3 高水平研究型学院建设路径与举措

强化学科交叉融合、凸显学科优势特色。建立学科交叉的研究中心或实验室,提供平台和资源支持,推动学科之间的合作与创新。加强资源整合和平台建设,借力发展,融合发展;组织学术研讨会、学术报告和学术交流活动,邀请国内外知名学者和专家分享最新的研究成果和思想。与国内外高水平研究型学校建立合作关系,开展联合研究项目和学生交流。

聚焦学科前沿,产出原创性成果。围绕软件工程大数据分析与处理、大数据知识工程、工控软件安全等学科前沿,产出系列原创性、高水平、有影响的标志性科研成果。提供科研导师指导和支持,培养学生的科研能力、创新精神和团队合作意识。与行业和社会各界建立紧密联系,了解需求和挑战,开展科技服务和解决方案提供。推动产学研合作,将科研成果转化为实际应用,促进科技创新和社会经济发展。

明确成果要求,提高创新能力。突出人才培养的核心地位,分类确定研究生申请学位的科研成果基本要求,提供博士研究生申请学位的科研成果要求。搭建学术活动平台,激发研究生创新能力,引导研究生产出高水平科研和实践成果。

搭建科技成果转化平台,转化一批具有自主知识产权的研究成果,服务国家及江苏省软件产业和智能制造产业发展。建立更多的国家级和省级科研创新平台,支持师生开展科研项目,促进学术成果的转化和产业化,促进学院与产业界和社会的紧密合作。积极开展国际合作与交流,与国内外著名的信息类研究机构、高校以及产业界建立合作关系[7]。加强学术交流、人才培养合作、共享资源,提升学院在国内外的影响力和竞争力。

4 结束语

本文从工业互联网安全实验室建设、构建创新创业人才培养体系、高水平研究型学院建设路径与举措3个方面展开深入探讨,旨在探索如何在面对“互联网+”、大数据、5G时代、人工智能为代表的新一轮科技革命浪潮时,建设高水平研究型学院,从而支持鼓励学院师生进行前沿的信息科学研究,推动知识的创新,建立科研创新平台,开展科研项目,促进学术成果的转化和产业化,加强学院与产业界和社会的紧密合作。