养老保险省级统筹对养老保险基金平衡的影响研究

苏春红 耿嫚嫚 李真

*苏春红,山东大学经济学院、山东大学国家治理研究院,E-mail:suchunhong@sdu.edu.cn,通讯地址:山东省济南市山大南路27号,邮编:250100;耿嫚嫚(通讯作者),山东大学经济学院,E-mail:gengmanmansdu@163.com;李真,山东大学经济学院,E-mail:liz443@nenu.edu.cn。感谢编辑部及匿名审稿专家的宝贵意见,作者文责自负。

基金项目:本文受国家社会科学基金项目“保障适度与可持续的多层次养老保险体系改革研究”(21BJY100)和山东大学人文社会科学重大项目“积极应对老龄化战略的机制创新与对策研究”(21RWZD10)资助。

1 资料来源:习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告,http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

1 数据根据《中国统计年鉴2022》计算所得。

2 资料来源:习近平:促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展,http://www.gov.cn/xinwen/2022-04/15/content_5685399.htm。

3 数据根据财政部网站《全国社会保险基金收入决算表》、《全国社会保险基金支出决算表》计算所得。

1 数据来源于《中国企业社保白皮书2022》。

1 参保在职职工人数和法定缴费基数来源于2009—2020年《中国统计年鉴》,法定缴费率根据各省(市)人力资源和社会保障厅(局)网站手工整理而得。

1 限于篇幅未列示,备索。

1 这一结果经省级层面数据验证后仍然一致。限于篇幅未列示,备索。

2 通过费舍尔组合法进行组间系数差异检验,自抽样1000次结果显示经验P值在1%的水平上显著。

1 限于篇幅未列示,备索。

2 同时,为缓解内生性问题,本文采用以下两种方式:一是仅对省级统筹政策虚拟变量滞后一期进行回归,二是控制了政策实施前可能影响统筹改革的一系列地区特征变量与时间趋势交互项。实证结果均与表8一致,限于篇幅未列示,备索。

摘 要:提高基本养老保险统筹层次是增强养老金支付能力的重要改革举措,也是实现养老金制度安全规范发展的关键。文章基于养老保险省级统筹改革的准自然实验,利用2008—2019年中国A股上市公司数据,构建双重差分模型实证评估了养老保险统筹改革对企业实际缴费率及基本养老保险基金平衡的影响。研究发现:省级统筹显著降低了企业养老保险实际缴费率,该结果在更改变量度量方式、排除竞争性解释、考虑异质性处理效应等一系列稳健性检验中仍然成立。养老保险省级统筹在不同征管模式、企业类型及地区层面对企业养老保险实际缴费率存在异质性影响,对于社保征收和税务代征模式、劳动密集度高的企业、所在地区老龄化程度低和财政压力小的企业影响更明显。机制分析发现,市县政府由于“相对剥夺效应”和“逐底竞争效应”所产生的征管强度不足是造成省级统筹改革后企业缴费率下降的重要因素。进一步分析表明,省级统筹改革降低了基金收支平衡,并对中西部省份影响更明显。研究对于加强地方政府征管治理、促进养老保险基金平衡发展具有重要启示,为征管主体间利益关系的平衡及养老保险全国统筹的顺利推进提供了经验证据。

关键词:养老保险统筹 征管强度 实际缴费率 基金平衡

DOI:10.19592/j.cnki.scje.402509

JEL分类号:H55,E62,P35 中图分类号:F842.67

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2024)01 - 022 - 17

一、引言与文献综述

党的二十大报告将“完善基本养老保险全国统筹制度,发展多层次、多支柱养老保险体系”作为构建安全规范、可持续的社会保障体系的重大任务之一1。然而,受当前老龄化程度持续加深和经济增速放缓的叠加影响,养老保险基金支付压力与日俱增,养老保险制度的可持续发展面临挑战,养老保险基金不平衡问题突出(朱青、刘洋,2019)。这种不平衡主要体现在两个方面:横向上,地区间基金累计结余差异较大(庞凤喜等,2016)。据统计,2021年广东省企业职工基本养老保险基金累计结余高达14110.1亿元,而黑龙江累计赤字已有372.3亿元,仅广东、北京、江苏、浙江和四川五省份的累计结余已占全国总结余的58.8%1。纵向上,基本养老保险基金收支矛盾问题严峻,“穿底”风险增大2。2020年企业职工基本养老保险基金收支缺口高达6994.37亿元,财政补贴金额较2008年翻了4.36倍3。无论是横向还是纵向基金不平衡,无疑都给养老保险制度的可持续运行带来挑战。在此背景下,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“健全养老保险制度体系,促进养老保险基金长期平衡,实现基本养老保险全国统筹”的战略部署。提高养老保险统筹层次不但是解决基金不平衡的重要举措,也是当前完善多层次养老保险体系、推动养老保险结构性改革亟需关注的现实问题。科学评估养老保险统筹改革的政策效应及其作用机制对于更好理解统筹层次提高面临的挑战、促进基金收支平衡与制度可持续发展、加快实现全国统筹具有重要意义。

自上世纪90年代社会保险制度建立以来,提高养老保险统筹层次一直是我国完善企业职工基本养老保险制度的重要内容。近年来通过历次统筹政策的出台与持续的调整完善,养老保险逐步完成了从市县统筹到省级统筹的阶段性过渡(郑秉文,2022)。然而,提高统筹层次的实际效果仍不容乐观。事实上大部分地区省级统筹并不彻底,实行的是预算管理和省级调剂金相结合的部分统筹模式,即各省内部在统一缴费率和计发办法的前提下实行弹性管理,省级政府掌握基金管理权,市县政府仍拥有原来的征收管理与支出管理权限。这种政府间的权责分离易产生委托—代理问题,可能会降低市县政府对养老保险基金征管的积极性(朱恒鹏等,2020)。与此同时,企业养老保险实际缴费率与政策缴费率差距在不断扩大(蔡伟贤、李炳财,2021)。实际缴费率偏低不利于养老保险基金收入安全,影响着基金可持续性(赵仁杰等,2022)。提高養老保险统筹层次是否会对企业养老保险实际缴费率产生影响?如有影响,其作用机制和影响程度又是如何?省级统筹政策的实施是否缓解了基金收支不平衡问题?本文试图对上述问题进行深入探究。

学界关于养老保险统筹改革的研究并不鲜见,但尚未形成一致结论。一些研究肯定了提高养老保险统筹层次的积极作用,统筹政策的实施打破地区间分割现状,促进经济较发达地区与相对落后地区之间的人口跨区域流动,提高了养老保险制度覆盖面(张力、范春科,2015;周心怡、蒋云赟,2021)。庞凤喜等(2016)认为,根据大数法则,统筹层次越高,统筹面越广,基金的调配能力和互助共济能力就越强。另一些研究则认为提高统筹层次面临一定挑战,基金在地区间的统筹调剂会导致政府放松对本地养老保险基金的征管,且尤为挫伤基金结余省份的征管积极性,从而增加养老保险基金亏空风险,损害养老保险制度效率,难以解决省际间基金不平衡问题(高和荣、薛煜杰,2019;丛树海,2022),最终使得地区间养老保险成本不平衡进一步扩大(林灵等,2021)。由此,提高统筹层次可能也会对养老保险基金收入和基金收支平衡带来不利影响(邓大松等,2018;曾益、杨悦,2021)。已有文献从正向和负向两个角度讨论了养老保险统筹改革的影响效果,但鲜有文献从养老保险基金征管中的政府行为这一层面考虑统筹改革对企业养老保险实际缴费率的影响。

企业作为养老保险缴费的主体,规范缴费是养老保险基金可持续的重要保障。目前关于企业养老保险缴费率影响因素的文献主要集中在制度自身和基金征管两方面。在制度自身层面,现有研究更多认为实际缴费率偏低是由政策缴费率过高所带来的(Bailey and Turner,2001);过高的政策缴费率会增加企业缴费负担(沈永建等,2020),带来企业缴费不实问题(魏志华、夏太彪,2020)。虽然减税降费政策的持续推进有利于提高企业实际缴费水平(宋弘等,2021),但据统计,近些年社保缴费完全合规的企业数呈下降趋势,2020年社保缴费基数完全合规的企业为31.0%,2021年这一占比降为29.9%,2022年仅有28.4%的企业合规缴费1。在基金征管层面,养老保险基金征管中政府行为的变化可能是影响企业缴费率的重要制约因素(赵仁杰、范子英,2020)。在中国式财政分权背景下,各级政府之间财权与事权的责任划分不清问题尤为突出(Li et al.,2019),很大程度上会使得市县政府竞相放松养老保险征管力度(Li,2018)。作为理性经济人,市县政府有动机利用其在养老保险基金征管中较大的自由裁量权,开展地区竞争,即通过降低征收力度来吸引优质资源,从而实现自我利益最大化(彭浩然等,2018;汪润泉等,2021),最终加大了养老保险缴费不实程度(鲁於等,2019)。可见,已有文献主要从制度自身和基金征管层面对影响企业养老保险缴费率的相关因素进行了讨论,但忽略了养老保险统筹改革这一层面的影响,这可能是近年来企业实际缴费率下降的重要线索。

综上所述,现有文献仍存在以下两点不足:第一,缺乏将养老保险统筹改革、养老保险基金征管中的政府行为与企业实际缴费率囊括其中的统一的理论分析框架;第二,专门分析养老保险统筹改革影响企业实际缴费率及养老保险基金收支平衡的实证检验尚不丰富,亟需进一步拓展和补充。基于此,本文借助省级统筹改革的准自然实验,利用2008—2019年沪深A股上市公司数据,采用多期DID模型,从委托代理角度考察了养老保险基金征管中的政府行为,揭示了养老保险统筹改革会导致市县政府放松征管强度进而影响企业实际缴费率的作用机制,并进一步探讨了养老保险统筹究竟能否缓解基金收支不平衡问题,有助于全面深入理解统筹改革对基金平衡的影响。

本文可能的边际贡献如下:第一,研究视角方面,不同于以往从征管体制改革、降费改革、国有资本划转及延迟退休等方面研究制度改革对养老保險缴费率和基金收入的影响,本文从提高养老保险统筹层次入手,创新性地关注了养老保险统筹影响企业缴费率和基金收支平衡的政策效应,拓展了企业实际缴费率及基金平衡影响因素领域的研究视角。第二,机理分析方面,以往关于养老保险统筹的文献多为定性分析,缺少系统的理论阐释和定量研究,本文基于委托—代理理论,着重讨论了省级统筹改革带来的“相对剥夺效应”和“逐底竞争效应”,并实证检验了统筹改革通过降低市县政府征管强度来影响企业实际缴费率的传导机制和内在逻辑,对现有文献形成有益补充。第三,政策含义方面,本文对我国实际缴费率偏低和基金不平衡问题的原因进行了剖析,深入探究了省级统筹过程中征管模式、企业类型和地区层面内外环境约束的联动效应,不仅对加强地方政府征管治理、规范养老保险征缴行为和促进基金长期平衡具有重要意义,也为养老保险全国统筹的顺利推进提供政策参考。

二、政策背景与理论分析

(一)政策背景

实现从省级统筹向全国统筹的稳妥过渡是基本养老保险制度改革的主要目标。我国养老保险省级统筹以1998年颁布的《国务院关于实行企业职工基本养老保险省级统筹和行业统筹移交地方管理有关问题的通知》为起点,首次提出费率费基、基金调度和支付方式的“三统一”标准,但实际上仍为市县统筹。2007年劳社部、财政部出台《关于推进企业职工基本养老保险省级统筹有关问题的通知》将实施方案升级为“六统一”,在制度政策、预算管理和经办机构的改革标准上更加细化,“省级统筹标准”初见雏形。随后,全国一半以上的省份在2008至2011年陆续开启省级统筹改革,形成了包括统收统支、预算管理和省级调剂的统筹模式。2017年,人社部、财政部联合发布《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》提出“新六统一”,首次明确了真正的省级统筹是实现“全省统收统支”。从制度梳理中可看出,基本养老保险在1998—2017年之间真正完成了从“制度扩面”到“省级统筹”的过渡。2019年延续出台《关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》扩充为“七统一”,更加重视收支管理、责任分担、信息系统和激励问责机制的统一,并正式明确各省实现统收统支的要求。经过阶段性发展,截至2020年底,全面实现养老保险省级统筹仍然处于落实攻坚期(郑秉文,2022)。综上,省级统筹为完善养老保险制度运行质量和实现全国统筹积累了经验。

(二)理论分析

省级统筹政策的出台和逐步推进为本文研究养老保险统筹层次提高的政策效应提供了机会,本文将统筹改革的政策效应拓展至企业养老保险缴费率领域,认为统筹改革影响企业缴费率的主要逻辑在于:市县政府可能由于“相对剥夺效应”和“逐底竞争效应”,倾向于选择放松养老保险征管强度,从而降低企业的实际缴费率。

首先,从“相对剥夺效应”来看,“相对剥夺感”是指群体行为中主体发现自身资源相较参照群体处于劣势时,所产生的一种被参照群体剥夺资源的负面情绪(Merton,1968)。具体到养老保险统筹改革的实践中,在完全统筹模式下,统收统支的基金管理方式要求各市县将养老保险结余基金归入省级账户,由省级统一核定与拨付;部分统筹模式下,基金管理采用“省级预算,分级负责”的方式以及调剂金的形式,加强省对各市县养老保险基金收支的统筹(庞凤喜等,2016)。尽管完全统筹和部分统筹的基金管理方式存在差别,但两种统筹模式下市县政府均失去了对本地结余基金的使用权。对于养老保险基金收支压力小、盈余多的市县而言,省级统筹后由于对自身盈余基金运营和调配权利的缺失,导致其难以从盈余基金中获取预期收益,这无疑弱化了其对本地养老保险基金的征管激励(赵仁杰、范子英,2020)。而基于利益受损产生的“相对剥夺感”及对自身资源的保护,这些市县可能更倾向于选择将基金留存于本地,从而降低对基金征管的积极性(高和荣、薛煜杰,2019)。对于严格落实征收政策、足额征管的市县来说,省级统筹后由于征管基金的向外分攤对自身的足额征管行为产生了负向反馈,导致不公平感增加,从而可能使其通过削弱对养老保险缴费的征管努力来缓解这种“相对剥夺感”(丛树海,2022)。因此,无论是基金收支压力小且盈余充足的市县,还是基金足额征管的市县,在省级统筹的两种模式下,都可能存在“相对剥夺效应”,从而使这些市县在自我利益的驱动下,通过放松养老保险基金的征管强度,最终降低企业的实际缴费率。

其次,从“逐底竞争效应”来看,委托—代理理论作为研究政府层级间权力和资源配置的基础(Holmstrom and Milgrom,1987),为解释政府在养老保险基金征管中的“逐底竞争”行为提供了理论依据。在省级统筹中,省级政府充当委托人控制财权,市县政府作为代理人执行统筹任务,形成了政府间的委托代理关系。但养老保险基金的征管和支出权仍保留在市县政府,由于各市县在养老保险缴费基数、待遇计发办法、基金收支压力等方面存在较大差异,省级政府难以准确掌握市县政府对基金征管努力程度的情况,使市县政府拥有更为充分和灵活的剩余决策空间。若省级政府对各市县基金监管力度不足或奖惩机制缺失,市县政府可能会倾向于采取符合自身利益的策略,这可能偏离省级政府的利益诉求(朱恒鹏等,2020)。因此,产生了信息不对称下省级统筹改革的委托代理问题(路锦非等,2023)。在统筹层次较低时,地方政府受中国式财政分权和政治晋升激励的影响,会倾向于通过降低养老保险征管力度的方式吸引流动资本,实现本地经济增长(鲁於等,2019),并与其他地区展开征管的“逐底竞争”(彭浩然等,2018),这可能加剧基金失衡风险(汪润泉等,2021)。省级统筹改革后,养老保险基金缺口弥补责任上移至省级政府,但由于存在委托代理问题,可能加剧市县政府的“逐底竞争”行为,从而在养老金征管问题上出现“啃上级”的搭便车现象。这可能导致市县政府通过放松基金征缴积极性来降低征管效率,最终增加财政负担(邓大松等,2018)。

因此,在市县政府存在“相对剥夺感”和“逐底竞争”行为的双重作用下,省级统筹会使得市县政府降低养老保险基金征管强度,从而降低企业养老保险实际缴费率。基于上述分析,本文提出:

假说1:省级统筹改革会导致企业养老保险实际缴费率下降。

假说2:省级统筹改革通过降低市县政府的征管强度,导致企业养老保险实际缴费率下降。

三、研究设计

(一)模型构建

本文利用养老保险省级统筹改革作为外生的政策冲击,考察养老保险统筹改革对企业养老保险实际缴费率的影响。借鉴赵仁杰、范子英(2020)的研究,构建了如下模型:

[rateipt=α1+β1policypt+δ1Controlsipt+μi+ρj+γt+?ipt] (1)

[imposeipt=α2+β2policypt+δ2Controlsipt+μi+ρj+γt+?ipt] (2)

其中,下标[i]、[j]、[p]和[t]分别表示企业、行业、省份和年份,被解释变量[rateipt]为[p]省中企业[i]在第[t]年的养老保险实际缴费率;式(1)的[policypt]为政策虚拟变量,如果[p]省在[t]年实现省级统筹,那么其值为1,否则取0,该变量包含了省级统筹改革在省份和年份两个维度的差异。[β1]为本文重点关注的系数,其值度量了省级统筹改革的政策效应。若[β1]回归系数显著为负,则说明省级统筹改革显著降低了企业养老保险实际缴费率,则假说1得到实证支持。根据假说2,在养老保险省级统筹改革中,市县政府基于“相对剥夺感”和征管“逐底竞争”行为产生道德风险,放松对养老保险的征管努力,即导致养老保险征管强度的降低。如果该假说成立,则式(2)中[policypt]的系数[β2]应显著为负。根据现有文献,征管强度的降低将导致企业养老保险实际缴费率的下降,则假说2得以验证。[Controlsipt]为一系列可能影响养老保险缴费率的企业和省级层面的控制变量。[μi]、[ρj]、[γt]分别代表企业、行业和时间固定效应。[?ipt]为随机扰动项。

(二)变量定义

1.企业养老保险实际缴费率(rate)

本文被解释变量为企业养老保险实际缴费率,借鉴赵健宇、陆正飞(2018)的做法,本文以“应付职工薪酬”科目下的“养老保险缴费本期增加额”与“工资、奖金、津贴和补贴本期增加额”之比测度企业养老保险实际缴费率。

2.省级统筹(policy)

参考赵仁杰、范子英(2020)的研究,本文使用城镇职工基本养老保险省级统筹改革作为政策虚拟变量构建多期DID模型,样本选择2009年起进行省级统筹改革的省份。包括2009年开启省级统筹的山东、山西、河北、内蒙古、贵州、海南、广西、浙江、湖北、安徽和广东11省份,以及2010年进行统筹改革的辽宁、江苏和四川3省份。将当年实行省级统筹的省份赋值为1,否则为0。

3.征管强度(impose)

本文将征管强度作为省级统筹影响企业养老保险缴费率的机制变量。征管强度实为一个较难量化的指标,由于数据的可得性,涉及该指标的相关文献多为测算或用间接指标替代。本文借鉴彭雪梅等(2015),曾益、杨悦(2021)的研究,以养老保险实际征缴收入与应征缴收入之比来衡量征管强度。其中,实际征缴收入2008—2015年数据来源于《中国养老金发展报告》,2016—2019年数据根据省(市)社会保险基金收入决算报告手工整理而得;应征缴收入=参保在职职工人数[×]法定缴费基数[×]法定缴费率1。

4.控制变量

借鉴现有研究(魏志华、夏太彪,2020;刘贯春等,2021)的做法,本文选择的企业层面控制变量包括企业规模(size)、盈利能力(ROA)、企业成长性(growth)、资产负债率(lev)及员工平均工资(wage);省级层面控制变量包括二三产业占比(industry)、经济发展水平(GDP)和基金支付压力(pressure)。变量定义见表1。

各主要变量描述性统计如表2所示。从养老保险实际缴费率(rate)来看,其均值为10.2%,与赵健宇、陆正飞(2018)结果一致。可以看出企业养老保险实际缴费率与政策缴费率之间差异较大。这可能与我国养老保险制度本身有关,各地区对企业养老保险缴费基数上下限的弹性规定赋予了企业更多的自主选择权,导致不同地区间弹性的征收力度,从而影响了养老保险实际缴费率。

(三)样本选择与数据来源

本文选择2008—2019年全部A股上市企业作为研究样本,与工业企业数据库相比,上市企业财务数据经过审计,其财务信息更具可靠性,有利于控制基本财务、经营状况等方面的异质性。由于当前各家上市企業披露的“应付职工薪酬”明细科目并不统一,本文对每家企业的养老保险费进行了人工整理计算,确保较为准确的提取出当年养老保险缴费数据。

为提高研究样本数据的有效性,本文按照以下标准进行样本筛选:(1)删除金融类上市公司;(2)删除ST、*ST和PT类样本;(3)剔除不符合一般公认会计准则样本,包括流动资产大于总资产、固定资产大于总资产、负债总额小于长期负债;(4)剔除关键变量存在缺失的样本。此外,为了剔除极端值对研究结论的干扰,本文对所有连续变量在上下1%处进行缩尾处理。本文采用的企业数据主要来源于国泰安(CSMAR)和万德(Wind)数据库,企业所在地区养老保险宏观数据根据中经网数据库、《中国统计年鉴》、《中国养老金发展报告》和各省(市)财政厅、人社厅(局)网站进行收集、计算,并按地区和年份进行匹配。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

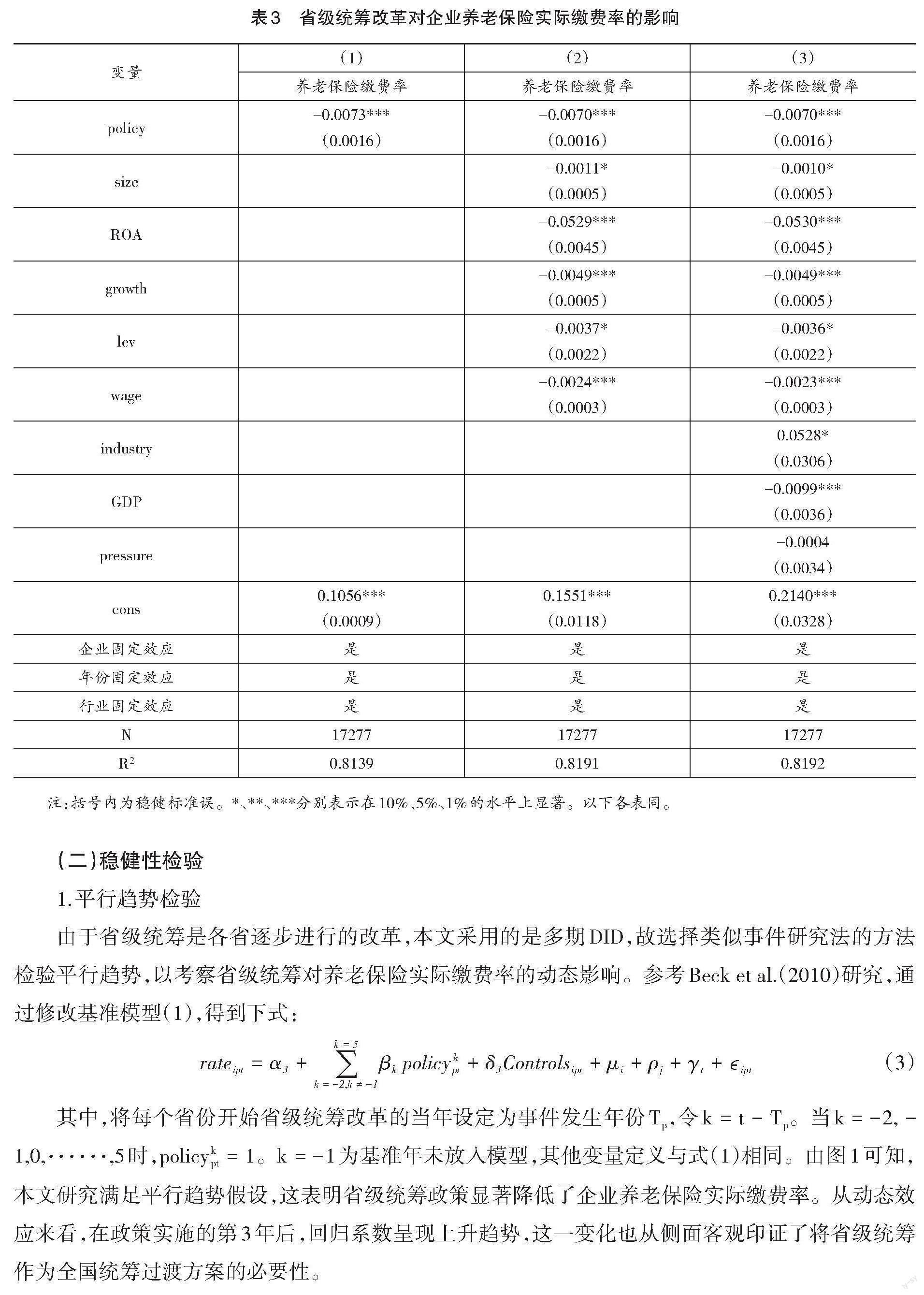

为了验证省级统筹改革对企业养老保险实际缴费率的影响,本文对基准模型(1)进行回归,结果如表3所示。可以发现,回归系数均显著为负且大小接近。第(1)列估计系数显示省级统筹改革使得企业养老保险实际缴费率降低了0.73个百分点。第(2)和(3)列分别加入企业和省级层面控制变量,结果表明省级统筹使得企业养老保险实际缴费率降低了0.7个百分点,回归系数依然在1%水平上显著。这说明省级统筹的确显著降低了企业养老保险实际缴费率,验证了本文假设1。

(二)稳健性检验

1.平行趋势检验

由于省级统筹是各省逐步进行的改革,本文采用的是多期DID,故选择类似事件研究法的方法检验平行趋势,以考察省级统筹对养老保险实际缴费率的动态影响。参考Beck et al.(2010)研究,通过修改基准模型(1),得到下式:

[rateipt=α3+k=-2,k≠-1k=5βkpolicykpt+δ3Controlsipt+μi+ρj+γt+?ipt] (3)

其中,将每个省份开始省级统筹改革的当年设定为事件发生年份[Tp],令[k=t-Tp]。当[k=-2,-1,0,······,5]时,[policykpt=1]。[k=-1]为基准年未放入模型,其他变量定义与式(1)相同。由图1可知,本文研究满足平行趋势假设,这表明省级统筹政策显著降低了企业养老保险实际缴费率。从动态效应来看,在政策实施的第3年后,回归系数呈现上升趋势,这一变化也从侧面客观印证了将省级统筹作为全国统筹过渡方案的必要性。

2.替换因变量的度量

考虑到基准结果可能受指标选取及测量方式的影响,本文对因变量进行重新度量。参考魏志华、夏太彪(2020)的做法,采用企业实际负担“养老保险费”与“营业收入”之比再次衡量企业养老保险实际缴费率。表4第(1)列结果显示,省级统筹对企业养老保险实际缴费率的影响依然显著为负。

3.排除竞争性解释

为了剔除噪音样本的干扰,本文收集了样本期间可能对结果造成影响的税收征管改革政策。根据蔡伟贤、李炳财(2021)的研究,税收征管的加强增大了企业策略性逃费行为,导致社保费显著下降。为排除该竞争性解释,本文以2013—2016年各地逐步进行金税三期试点这一政策冲击作为准自然实验。首先,构建虚拟变量[policy2],当企业所在省份在该年份实施了金税三期工程,该变量取值为1,否则为0;其次,在模型(1)的基础上加入[policy2]。从表4第(2)列可知,在加入竞争性政策冲击后,省级统筹对企业养老保险实际缴费率的影响依然在1%的水平上显著为负。

4.调节样本区间

2011年《社会保险法》出台可能会加强社保费的征管力度,从而增加企业缴费负担(刘贯春等,2021)。除此之外,自2015年起我国养老保险政策缴费率进行了多次调整,难免会对研究结果产生影响。因此,本文分别将样本区间设为2008—2011年、2008—2015年,并對模型(1)重新回归。表4第(3)列结果显示,回归系数均显著为负。因此,当保留一个较短的样本区间来排除其他政策的影响时,本文结果依然稳健。

5.控制省份固定效应×时间趋势项

在基准模型回归的基础上,本文引入省份固定效应与时间趋势项的交互项,以控制养老保险缴费率受各省某些不可观测因素而出现异质性趋势的干扰。表4第(4)列结果显示,省级统筹对企业养老保险实际缴费率的影响仍显著为负。这表明,基准结论并不受“省份-时间趋势”差异的影响。

6.控制行业×年份固定效应

考虑到不同的行业之间存在结构性差异,在样本期内可能会对企业养老保险缴费率带来影响,从而导致遗漏变量问题。为了排除不同行业随时间变化的不可观测因素的冲击,本文再次加入行业×年份固定效应进行控制。结果见表4第(5)列,回归系数仍在1%的水平上显著为负,验证了本文结论的可信性。

7.考虑异质性处理效应

多期DID模型中由于样本接受处理的时间点不一致,处理效应在时间和组别间的异质性可能会带来负权重问题,从而导致估计结果出现偏误(Goodman-Bacon,2021)。鉴于此,本文利用twowayfeweights命令对可能存在的异质性处理效应进行检验,发现负权重之和为0.09,这说明负权重问题对基准结果的影响较小。为了得到更稳健的估计结果,本文参考De Chaisemartin and DHaultfoeuille(2020)的方法进行了重新估计,得到估计系数为-0.0045,依然在1%的水平上显著,表明异质性处理效应对本文结论并无实质性影响1。

五、机制检验与异质性分析

(一)作用机制检验

根据前文的理论分析,省级统筹改革可能通过改变市县政府的征管强度这一机制影响养老保险实际缴费率。因此,本文引入市县政府对企业养老保险“征管强度”这一机制变量,并在此基础上对完全统筹和部分统筹两种模式进行分样本回归,从而更为全面地考察不同统筹模式对征管强度的影响差异1。表5第(1)列全样本结果显示,省级统筹改革后,市县政府对企业养老保险的征管强度下降了4.22个百分点。假说2的合理性得以印证。第(2)和(3)列汇报了完全统筹和部分统筹模式的估计结果。具体来看,省级统筹分别使得市县政府的征管强度显著下降了3.42和2.86个百分点2。相比部分统筹模式,完全统筹模式下市县政府更加容易放松对基金的征管强度。这说明,统筹力度越大,市县政府的征收激励越弱,从而降低征收的程度就越大。机制检验结果符合前文理论分析,两种统筹模式下,市县政府的确存在“相对剥夺效应”和“逐底竞争效应”,会导致其降低养老保险征管强度。若市县政府对基金的征管强度下降,则会导致企业养老保险实际缴费率降低。这一结果部分解释了为何在省级统筹改革后各地区间基金不平衡问题仍然严重。此外,这也对全国统筹方案的制定具有启示性意义,需建立地方政府养老保险基金征管的奖惩制度,并强化中央与地方政府养老保险基金分责机制,以规避地方政府在养老保险基金征管中的道德风险。

(二)异质性分析

为进一步理解省级统筹与企业实际缴费率的关系,本部分从征管模式、企业类型、老龄化程度和财政压力四个角度考察其异质性。

1.基于征管模式的分样本研究

不同征管机构的征收效果可能会直接影响企业养老保险实际缴费率,因此本文根据税务全征、税务代征和社保征收三种模式进行分样本回归(彭雪梅等,2015;曾益等,2020)。从表6第(1)—(3)列结果来看,税务代征和社保征收模式下省级统筹均显著降低了企业养老保险实际缴费率。这意味着,社保机构在养老保险基金征收环节中的执法能力确实较弱,为本地政府降低养老保险征管强度预留了空间,从而降低了实际缴费率(唐珏、封进,2019)。而税务代征模式下税务部门仅负责征收环节,其一,工作人员的征收绩效与个人业绩并不直接相关(刘辉、刘子兰,2020);其二,基金核定和征收环节的分离更易产生信息不对称,这都可能会降低基金征收的积极性,最终使企业养老保险实际缴费率下降(蔡伟贤、李炳财,2021)。相应地,虽然2018年《国税地税征管体制改革方案》早已印发,但税务部门征收养老保险的移交工作进展并不顺利,故本文实证结果对此做出了部分解释,以期能够为加快推进税务部门全责征收养老保险费提供参考。

2.基于企业类型的分样本研究

企业要素密集度与养老保险缴费率紧密相关。因此,本文参考Serfling(2016)的做法,将“职工薪酬/销售收入”对数值作为企业劳动密集度的衡量指标,根据中位数分为高劳动密集度和低劳动密集度两组样本,考察省级统筹对养老保险缴费率的影响是否因企业要素密集度不同而存在差异。如表6第(4)和(5)列所示,省级统筹对养老保险实际缴费率的影响在高劳动密集度的企业中显著为负。原因在于劳动密集型企业用工成本更高,从而对养老保险缴费率的变化更为敏感(宋弘等,2021),沉重的缴费压力不利于提高企业生产效率(赵健宇、陆正飞,2018)。省级统筹下市县政府为释放企业缴费负担,凸显劳动力成本优势,会更有动力放松对劳动密集型企业养老保险的征收力度,从而导致实际缴费率显著下降。

3.基于老龄化程度的分地区研究

老龄化程度不同的地区,省级统筹下市县政府对本地养老保险基金征管的干预强度有所不同,这意味着企业实际缴费率也会存在一定程度差异。为验证这一异质性,本文以“65岁及以上人口/总人口”作为老龄化程度的衡量指标,以中位数为标准将样本分为高低两组。由表7第(1)和(2)列结果可知,省级统筹显著降低了低老龄化程度地区的企业养老保险缴费率。这说明,在人口老龄化程度低的地区,市县政府的养老保险基金支出压力较小,省级统筹模式下市县政府基于“相对剥夺感”,为减少本地基金收益均摊到其他地区,更易选择降低本地养老保险的征管强度,从而导致缴费率下降(高和荣、薛煜杰,2019)。

4.基于财政压力的分地区研究

考虑到省级统筹中地方财政压力会对政府的征管强度产生约束(王朝才、李天舒,2022),从而影响企业实际缴费率。因此,在不同的财政压力下,省级统筹对企业实际缴费率的影响可能具有异质性。本文借鉴刘贯春等(2021)研究,将“(一般公共预算支出-一般公共预算收入)/地区GDP”作为地方财政压力的衡量指标,按照中位数分为财政压力大和财政压力小两组样本。正如表7第(3)和(4)列所示,回归系数在财政压力小的地区显著为负。这充分说明,中国式分权赋予了各地方政府相对灵活的财政自主权,而财政压力小的地区财政自由度较高,则其自身应对养老保险基金收支压力的能力较强,可能存在更大的降费空间(程煜等,2021)。省级统筹后下级政府支出责任上移,那么,财政压力小的地区基于自身利益的“相对剥夺效应”,可能更倾向于选择将基金收益留存于本地,从而降低养老保险的征管积极性,导致企业养老保险实际缴费率下降。

六、进一步分析

由前文分析可知,养老保险统筹层次的提高导致市县政府放松对养老保险基金的征管,从而降低了企业实际缴费率,这很大程度上也制约着基金平衡。因此,有必要进一步明确统筹改革对养老保险基金收支平衡性的影响。首先,本文采用泰爾指数作为基金收支不平衡的衡量指标,观察2008—2019年养老保险基金收支变化的差距。其次,利用实证分析进一步探讨省级统筹改革对基金收支平衡的影响。

泰尔指数作为衡量收入差距和地区差异的重要指标被广泛应用,李晓飞、臧旭恒(2022)用其测度了“多轨制”养老金不平衡。考虑到省份人口结构、经济发展水平差异明显,养老保险基金累计结余分布苦乐不均,为更直观地体现基金收支变化的差异,本文利用泰尔指数来分析其演变趋势。基于省份累计结余为基础指标的测度结果显示,泰尔指数整体上在逐渐变大1。这说明,2008—2019年养老保险基金结余差距在扩大,也意味着基金收支变化的差异在扩大。从收入层面来看,前文已验证养老保险统筹通过放松市县政府的征管强度降低了企业缴费率,朱恒鹏等(2020)认为统筹层次的提高会带来养老保险收入的降低;从支出层面来看,提高统筹层次引致的提前退休现象会增加基金支出压力(张彬斌、吴要武,2014)。这最终都会造成养老保险基金整体结余减少或收支缺口加大,从而增加基金收支失衡风险。但基金收支不平衡的加剧是否与养老保险统筹改革有关,还需进一步验证。

因此,本文基于2008—2019年省级层面数据,考察省级统筹对养老保险基金收支平衡的影响。借鉴王银梅、李静(2018)研究,将养老保险基金累计结余([Ypt])作为衡量各省基金收支平衡的代理变量代入方程(1),回归结果见表8第(1)—(3)列。此外,为缓解反向因果问题,本文对省级统筹改革虚拟变量和所有控制变量均滞后一期重新估计2,结果见表8第(4)—(6)列。

由表8全样本结果可看出,省级统筹显著降低了养老保险基金收支平衡。考虑到省级统筹对养老保险基金收支平衡的影响可能存在地区差异性,本文按照传统的地理划分方法将其分为东部、中西部两组样本。第(3)列和第(6)列结果均显示,省级统筹显著降低了中西部地区的养老保险基金收支平衡。原因可能是中西部地区经济发展水平相对落后,基金结余规模较少,基金抵御风险的能力较低,省级统筹后政府弥补基金缺口责任的存在,可能增加了中西部省份的搭便车行为,从而选择放松对本地基金的征管,导致其基金收支平衡压力更大。这一结论对于深化养老保险统筹改革具有重要启示意义。这表明,未来养老保险全国统筹改革中,不仅要关注各省份内部基金收支的纵向不平衡,也要注重协调各地区间基金收支的横向不平衡。

七、结论与政策建议

养老保险省级统筹改革为本文研究提供了良好的准自然实验,本文采用多期DID,实证考察了省级统筹对企业养老保险实际缴费率及基金平衡的影响。研究发现:省级统筹通过降低市县政府对养老保险基金的征管强度,使得企业养老保险实际缴费率下降。且这一结论在一系列稳健性检验后依然成立。异质性分析表明,在社保征收和税务代征模式、劳动密集度高的企业、地区老龄化程度低和财政压力小的企业,省级统筹对养老保险实际缴费率的负向影响更显著。进一步分析显示,养老保险省级统筹降低了基金收支平衡,并对中西部省份影响更明显。

基于上述研究结论,本文提出如下政策建议:第一,提升政府养老保险征管治理能力,完善激励相容约束机制。制定与统筹层次提高相联动的征管主体利益平衡方案,构建各地区征管层面的绩效考评机制,将养老保险基金征管贡献额度纳入官员晋升考核指标,以此激发政府自利动机与征管积极性,坚持调费率、严征管、建激励、分责制的协调推进。第二,加快落实全国统一的养老保险统筹信息系统建设,缓解养老保险统筹过程中由于信息不对称所带来的委托代理问题,防范征管中的道德风险,提升养老保险基金征管效率,确保养老保险基金足额征缴。第三,通过差异化的精准施策稳步推进基本养老保险全国统筹。加快推进税务部门全责征收,减少因征管主体不同造成的养老保险费源流失;提高劳动密集型企业资本劳动比,拓展企业缴费空间;注重激发老龄化程度低、财政压力小的地区的缴费积极性,促进养老保险基金长期收支平衡;重视中西部地区养老保险统筹的改革进程,加快建设更有效率的全国统一大市场。

需要指出的是,本文的研究还存在一定的不足。由于数据信息限制,本文从降低征管强度层面实证检验了省级统筹影响企业实际缴费率的传导机制,并未能区分在理论分析中指出的“相对剥夺效应”和“逐底竞争效应”,在接下来的研究中期待能够将其进一步丰富与完善。

参考文献

蔡伟贤、李炳财,2021,“税收征管、税收压力与企业社保遵从”,《世界经济》,第12期,第201-224页。

程煜、何益欣、刘玉萍,2021,“社保降费改革的政策效果评估——基于企业异质性的视角”,《山西财经大学学报》,第8期,第1-15页。

丛树海,2022,“新时代我国养老保障高质量发展的内容、体系和机制”,《北京工商大学学报(社会科学版)》,第5期,第1-10页。

邓大松、余思琦、刘桐,2018,“全国统筹背景下城镇职工基础养老金财政负担分析”,《社会保障研究》,第2期,第3-15页。

高和荣、薛煜杰,2019,“基本养老保险全国统筹面临的挑战及其应对”,《华中科技大学学报(社会科学版)》,第1期,第29-34页。

李晓飞、臧旭恒,2022,“‘多轨制养老金与家庭消费相对剥夺”,《经济评论》,第4期,第103-147页。

林灵、曾海舰、庞芳莹,2021,“人口流动如何引起地区养老保险成本不平衡”,《劳动经济研究》,第2期,第52-76页。

刘贯春、叶永卫、张军,2021,“社会保险缴费、企业流动性约束与稳就业——基于《社会保险法》实施的准自然实验”,《中国工业经济》,第5期,第152-169页。

刘辉、刘子兰,2020,“社会保险费征缴体制改革会提高企业的社保合规程度吗?——基于中国工业企业数据库的分析”,《经济社会体制比较》,第4期,第41-51页。

路锦非、张路、郭子杨,2023,“养老保险基金中央调剂制度与地方征缴失衡:基于央-地互动视角的分析”,《公共管理学报》,第2期,第103-115+172页。

鲁於、冀云阳、杨翠迎,2019,“企业社会保险为何存在缴费不实——基于财政分权视角的解释”,《财贸经济》,第9期,第146-161页。

庞凤喜、贺鹏皓、张念明,2016,“基础养老金全国统筹资金安排与财政负担分析”,《财政研究》,第12期,第38-49页。

彭浩然、岳经纶、李晨烽,2018,“中国地方政府养老保险征缴是否存在逐底竞争?”,《管理世界》,第2期,第103-111页。

彭雪梅、刘阳、林辉,2015,“征收机构是否会影响社会保险费的征收效果?——基于社保经办和地方税务征收效果的实证研究”,《管理世界》,第6期,第63-71页。

沈永建、梁方志、蒋德权、王亮亮,2020,“社会保险征缴机构转换改革、企业养老支出与企业价值”,《中国工业经济》,第2期,第155-173+1-3页。

宋弘、封进、杨婉彧,2021,“社保缴费率下降对企业社保缴费与劳动力雇佣的影响”,《经济研究》,第1期,第90-104页。

唐珏、封进,2019,“社会保险征收体制改革与社会保险基金收入——基于企业缴费行为的研究”,《经济学(季刊)》,第3期,第833-854页。

汪润泉、鲁於、刘玉萍,2021,“财政分权如何加剧了养老保险基金失衡?——基于收支二维视角的分析”,《保险研究》,第2期,第113-127页。

王银梅、李静,2018,“提高统筹层次能缓解养老保险基金缺口吗?——基于面板数据的实证检验”,《河北学刊》,第5期,第140-145页。

王朝才、李天舒,2022,“统筹层级对养老保险基金缺口的影响”,《中南财经政法大学学报》,第6期,第82-92页。

魏志华、夏太彪,2020,“社会保险缴费负担、财务压力与企业避税”,《中国工业经济》,第7期,第136-154页。

曾益、李殊琦、李晓琳,2020,“税务部门全责征收社保费对养老保险缴费率下调空间的影响研究”,《财政研究》,第2期,第96-112页。

曾益、杨悦,2021,“从中央调剂走向统收统支——全国统筹能降低养老保险财政负担吗?”,《财经研究》,第12期,第34-48页。

张彬斌、吴要武,2014,“基本养老保险统筹层次提升的提前退休效应”,《山西财经大学学报》,第6期,第1-13页。

张力、范春科,2015,“中国城镇职工基本养老保险流动性分析”,《中国人口科学》,第5期,第10-20+126页。

赵健宇、陆正飞,2018,“养老保险缴费比例会影响企业生产效率吗?”,《经济研究》,第10期,第97-112页。

赵仁杰、范子英,2020,“养老金统筹改革、征管激励与企业缴费率”,《中国工业经济》,第9期,第61-79页。

赵仁杰、唐珏、张家凯、冯晨,2022,“社会监督与企业社保缴费——来自社会保险监督试点的证据”,《管理世界》,第7期,第170-184页。

郑秉文,2022,“职工基本养老保险全国统筹的实现路径与制度目标”,《中国人口科学》,第2期,第2-16+126页。

周心怡、蒋云赟,2021,“基本养老保险全国统筹、人口流动与地区不平衡”,《财政研究》,第3期,第84-100页。

朱恒鹏、岳阳、林振翮,2020,“统筹层次提高如何影响社保基金收支——委托—代理视角下的经验证据”,《经济研究》,第11期,第101-120页。

朱青、劉洋,2019,“我国基本养老保险财务可持续性面临的挑战和应对措施”,《财政研究》,第4期,第75-78页。

Bailey, C., 2001, “Strategies to Reduce Contribution Evasion in Social Security Financing”, World Development,29(2):385-393.

Beck, T., R. Levine and A. Levkov,2010, “Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States”, The Journal of Finance,65(5):1637-1667.

De Chaisemartin, C. and X. DHaultfoeuille,2020, “Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects”, American Economic Review,110(9):2964-2996.

Goodman-Bacon, A.,2021, “Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing”, Journal of Econometrics,225(2): 254-277.

Holmstrom, B. and P. Milgrom,1987, “Aggregation and Linearity in the Provision of Intertemporal Incentives”, Econometrica,55(2):303-328.

Li, X., C. Liu, X. Weng and L. A. Zhou,2019, “Target Setting in Tournaments: Theory and Evidence from China”, The Economic Journal,129(623):2888-2915.

Li, Y.Y.,2018, “Asymmetric Decentralization, Intergovernmental Transfers, and Expenditure Policies of Local Governments”, Frontiers of Economics in China,13(2):223-248.

Merton, R. K.,1968, “Social Theory and Social Structure”, New York: The Free Press.

Serfling, M.,2016, “Firing Costs and Capital Structure Decisions”, The Journal of Finance,71(5):2239-2286.

Research on the Effect of Pension Insurance Provincial Pooling on

Pension Insurance Fund Balance

Su Chunhong Geng Manman Li Zhen

Abstract: Due to the superimposed effects of continuous aging and economic slowdown, the pressure of pension fund payment is increasing sharply, the sustainable development of pension insurance system is facing challenges, and the imbalance of pension insurance fund is prominent. Raising the level of basic pension insurance pooling is an important reform initiative to enhance the ability to pay pensions and the key to achieving the safe and standardized development of the pension system. Based on a quasi-natural experiment of pension insurance provincial pooling reform, the article constructs a difference-in-difference model to empirically assess the impact of pension insurance pooling reform on corporate actual contribution rates and basic pension fund balance using data of Chinese A-share listed companies from 2008 to 2019. The study finds that provincial pooling significantly reduces the actual contribution rate of enterprise pension insurance, and this result still holds in a series of robustness tests such as changing the variable measure, excluding competitive explanations, and considering heterogeneity treatment effects. Provincial pooling of pension insurance has heterogeneous effects on the actual contribution rate of enterprise pension insurance in different modes of collection and management, enterprise types and regional levels, and the effects are more obvious for enterprises in social security collection and tax collection mode, enterprises with high labor-intensity, and enterprises in regions with low aging and low financial pressure. The analysis of the mechanism finds that the insufficient intensity of collection and management by municipal and county governments due to "relative deprivation effect" and "bottom-up competition effect" is an important factor causing the decrease of enterprise contribution rate after provincial pooling reform. Further analysis shows that the reform of provincial pooling reduces the fund balance and has a more pronounced impact on the central and western provinces. The study has important implications for strengthening the governance of local government collection and administration and promoting the balanced development of pension insurance funds, and provides empirical evidence for the balance of interests among collection and administration subjects and the smooth promotion of national integration of pension insurance.

Keywords: Pension Insurance Pooling; Collection Intensity; Actual Contribution Rate; Pension Fund Balance

(責任编辑:柳阳)