纸短情长动人心,不负天下唯负卿

张旸

【导学设想】

《与妻书》是高中语文统编教材必修下册第五单元第11课的课文之一。本单元属于“实用性阅读与交流”学习任务群,这是必修教材中三个同类学习任务群中的最后一个,集中收录了互动性较强的四篇社会交往类文本,《与妻书》与同为第11课课文的《谏逐客书》都是写给特定对象、具有特殊表达目的的文章。针对《与妻书》的文体,单元导语指出:“要把握书信注重交流、抒写自由的文体特质,体会作者的深挚情感。”

《与妻书》并非一般意义的书信,教学上不应一味地挖掘其实用功能,忽视文本在情感抒发、语言表达、思想主题等方面的魅力。作为脍炙人口的经典篇章,应在字里行间仔细赏析、反复品味的过程中兼顾实用性文本的情境性与交互性,进而在人文主题的引领下体会作者写作时的复杂心理和崇高的思想境界。必修下册第五单元的人文主题是“抱负与使命”,单元导语指出:“今天,新时代的中国青年应当具有怎样的抱负,承担怎样的使命?这些问题值得我们认真思索。”教学时还应思索课文与学生所处时代的关联点,以正确的价值观引导学生确立自身的抱负,承担应有的使命。

因此,我从学习任务群、经典名篇解读和单元人文主题三个维度出发,根据学生实际,设置学习情境和学习任务。需要说明的是,作为文言文的《与妻书》语言相对浅显易懂,但总体篇幅较长,因此在正式授课前,学生必须完成文意疏通和字词积累的前置任务。

【学习目标】

学习《与妻书》既要深入文本内容,品味真情实感;又要考虑家书特质,把握表达特点。此外,最好能透过这篇课文,从新时代中国青年的视角加深对“抱负与使命”的认识。笔者将教学目标定为以下两点:

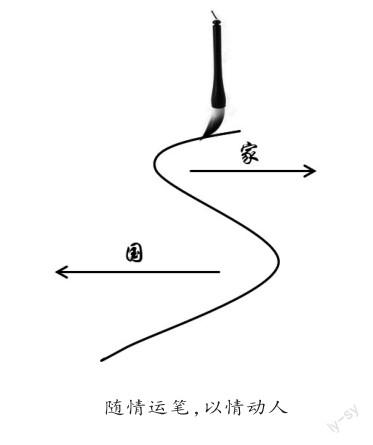

1.通过课文诵读、文本细读,体会作者面对儿女情长与家国大义二者之间的矛盾时流露的真情实感及其表达特点,进而把握家书不事营构、自由抒写、随情运笔、以情动人的文体特质。

2.通过群文联读,感知革命先辈将个人抱负与时代使命相结合的人生选择,在新时代激发家国责任感和使命感。

【学习情境】

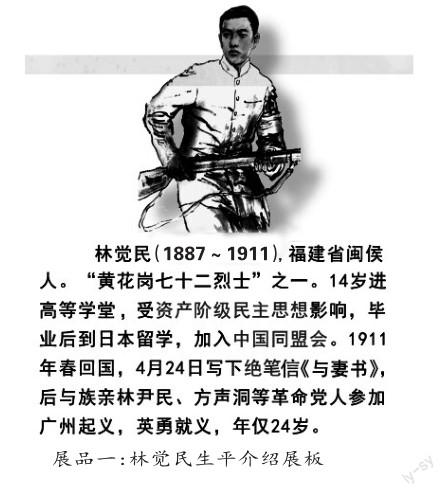

目前,福建博物院正举办一场以“纸短情长动人心,不负天下唯负卿”为题的英雄先辈家书特展。在此邀请同学们参与本次研学活动,跨越百年与英雄先辈“对话”。

展品陈列:林觉民生平介绍展板、其他英雄先辈家书展板、《与妻书》手稿。

学习情境:福建博物院研学活动

【学习过程】

【前置任务】

1.查阅课文注释及相关资料,自行疏通文意并积累字词,了解写作背景及作者简况。

2.课前运用多媒体播放林觉民生平经历相关视频,渲染情感。

【展厅导语】

战火纷飞的年代,无数革命先辈用他们的热血和牺牲,才换来了我们今天和平幸福的生活。他们当中,有一位才华横溢的革命青年林觉民。100多年前,在晚清政权统治下满目疮痍的九州,他凭着一腔热血毅然参加广州起义。他在行动前夜写给爱妻陈意映的《与妻书》,成为后世流传最广的诀别之作。《与妻书》的手稿如今珍藏在福建博物院,我们有幸能够跨越百年与这位英雄先辈“对话”。

【第一展厅】字字深情,“声”入人心

任务:为了让观展者更好地体会林觉民这封信中的字字深情,展厅欢迎大家从信中选取一段最打动自己的文字进行录音并循环播放,你会选取哪一段?请深情朗读并说说你的推荐理由。

说明:请学生分组讨论,挑选一段能够打动全组同学的文字,讨论后由小组代表向大家展示。学生朗读过程中,教师围绕其停顿、重音、节奏、语气等方面作点评;学生陈述推荐理由时,对重点细节作点拨,发现情感的矛盾、反常之处,以此展开文本解读。

小组1:“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。……吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲!”(《与妻书》第2段)

理由:我们被林觉民宁愿牺牲小家幸福而“为天下人谋永福”的家国情怀深深打动。写这一段时,林觉民的内心情感是极其矛盾、纠结的,他爱妻至深却不得不选择抛妻就死,让人感受到他的不舍与遗憾,爱家与爱国两种情感交织映现。

教师点拨与梳理:夫妻间的长相厮守与天下人的幸福安宁,二者不可兼得。然而,他爱妻至深,最终面对家国两难全的局面时选择了以身许国,更能体现对国家的担当之重;他尝试以一己之力奋起与祸国殃民的腐朽政权作斗争,也是为了换来和平安定的天下,为了让妻子过上幸福的生活。这是在反复倾诉爱妻之情中不断申述理想大义。

小组2:“汝忆否?四五年前某夕,吾尝语曰:‘与使吾先死也,无宁汝先吾而死。’汝初聞言而怒,后经吾婉解,虽不谓吾言为是,而亦无词相答。吾之意盖谓以汝之弱,必不能禁失吾之悲,吾先死,留苦与汝,吾心不忍,故宁请汝先死,吾担悲也。嗟夫!谁知吾卒先汝而死乎?”(《与妻书》第3段)

理由:林觉民在这一段中回忆了夫妻二人有关先后死的争论,他对妻子说:与其我先死不如你先死。此话初闻好像有点荒谬,其实背后饱含着他对妻子深深的爱意,他觉得失去至亲的痛苦比死亡更让人难受、更让人受煎熬,他不忍妻子独自承担丧夫之痛。

教师点拨与梳理:按照逻辑常理,面对至爱之人,应是希望对方好好活着。但常理在这里变成了:爱对方却宁愿对方先死。在那样的时代,丈夫走后,妻子在外无人保护、在家凄凉孤苦。初看近似无理的言论,其背后饱含着丈夫对妻子深厚的爱意。这是以反常话语表达真情实感。

小组3:“吾今与汝无言矣。吾居九泉之下遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲。”(《与妻书》第6段)

理由:林觉民直言死后魂灵相伴的愿望,这是他真正面临与爱人相守和赴死的两难抉择时,给爱妻和自己的一份心灵慰藉,情感表达真挚动人,令我想起了周恩来曾经对邓颖超说:“我这一生都是坚定的唯物主义者,唯有你,我希望有来生。”

教师点拨与梳理:按照逻辑常理,接受过新时代思想的林觉民应该是一位无神论者。然而,他理智反常地渴望以超现实的想象在夫妻之间架起一座永远的鹊桥,他用对信仰的背叛成全了对妻子的不舍。这是以反常理智流露内心挣扎。

教师小结:在第一展厅中,我们穿越时空,与林觉民形成了同频共振的情感共鸣,初步感受到他跌宕、矛盾、挣扎而又复杂的情感。这种真实流露的情感呈现出反复倾诉、反常表达等特点。

【第二展厅】家国大义,浩气长存

1.林觉民《禀父书》(1911年4月24日)

不孝儿觉民叩禀:父亲大人,儿死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳。然大有补于全国同胞也。大罪乞恕之。

展板说明:1911年4月24日,广州起义前三天,林觉民在写《与妻书》的同时,又给他父亲林孝颖先生写了这封仅41字的《禀父书》。

2.胡琏《与妻书》(1943年5月27日)

我今奉命担任石牌要塞守备。军人以死报国,原属本分,故我毫无牵挂。仅亲老家贫,妻少子幼,乡关万里,孤寡无依,稍感戚戚。然亦无可奈何,只好付之命运。诸子长大成人,仍以当军人为父报仇、为国效忠为宜。战争胜利后,留赣抑或回陕可自择之。家中能节俭,当可温饱。穷而乐古有明训,你当能体念及之。十余年戎马生涯,负你之处良多。今当诀别,感念至深。兹留金表一只、自来水笔一支、日记本一册,聊作纪念。接读此信,毋悲亦毋痛。人生百年,终有一死,死得其所,正宜欢乐。匆匆谨祝珍重。

展板说明:胡琏(1907-1977),黄埔军校四期毕业生,民国陆军一级上将。1943年中日鄂西会战爆发,时任第十一师师长的胡琏奉命率部死守石牌要塞。石牌位于如今的葛洲坝和三峡大坝之间,正在长江一个130度拐弯处,火力可以完全封锁江面,因此当年日军如要溯江而上,威逼重庆,必要先取石牌。恶战在即,胡琏令全师上下集体留下遗书,自己也匆匆给父亲、妻子等至爱亲朋一连写了五封书信,悲壮地与他们一一诀别。后来的战事异常惨烈,好在最后以胜利告终,胡琏等人得以幸存。

任务:接下来我们走进第二展厅,除了林觉民《与妻书》展板外,还有其他几封精心选取的英雄家书展板:林觉民《禀父书》、胡琏《与妻书》。站在三封家书展板面前,你一定会有所感触。

说明:选取写作对象、写作时代与课文不同的两封诀别家书,一方面要读出共性,围绕“抱负与使命”的人文主题,感受先辈“为天下人谋永福”的革命传统,激发家国责任感和使命感;另一方面要读出个性,从不同角度参较联读,拉近学生与文本的距离,促进个体独特审美体验的生成。

问题1:这三封家书传达的情感有什么相同之处?(问题经师生交流明确答案)

都有两个抒情对象。他们在家书中不约而同地表达了对家人和对国家社稷两方面的情感。每一份大爱的背后都是无数小爱的成全,在祖国多灾多难的时刻,总有无数仁人志士为了民族的解放事业,将个人的抱负与时代的使命结合起来。这种革命传统流淌在先辈们的血液里,薪火相传,浩气长存。

问题2:哪封信更打动你?为什么?(请学生在联读的基础上与同桌讨论,然后进行全班交流)

经课堂统计,该环节选择林觉民《与妻书》的最多,不少学生认为课文最能体现诀别时的真实心境。从书信篇幅、结构详略、表达特点上可以直观感受到,林觉民既不回避儿女情长,也不掩饰对生的留恋。

相比之下,另外两封家书虽然也有动人的字句(例如胡琏《与妻书》中的“十余年戎马生涯,负你之处良多”),但课文中的反复倾诉、反常表达读来更能深切体会作者当时情感之跌宕、内心之复杂。

教师小结:“真者,精诚之至也”,作为家书,《与妻书》最能打动我们的地方在于,正是因为林觉民真切地爱着妻子,也真切地爱着天下百姓,他真切地陷入两难抉择中,才能有对妻子如此自然而真实的情感流露,这曲折的情绪变化伴随他的矛盾挣扎、反复倾诉、反常表达而更加感人至深。

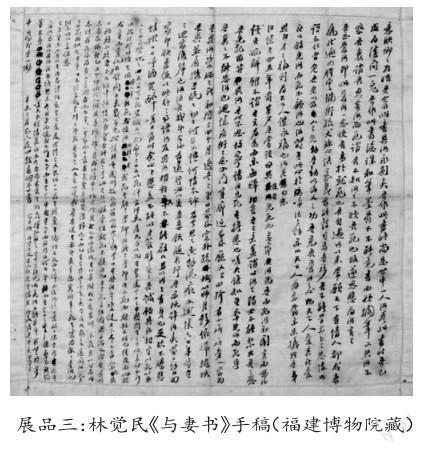

【第三展厅】细观真迹,情深意切

任务:通过品读文字,我们已经感受到林觉民的情真意切了。现在我们来到第三展厅,你所看到的是本馆镇馆之宝——林觉民《与妻书》手稿。请大家仔细观察手帕上的字迹有何特点,尝试设身处地揣摩林觉民写信时的心境。

学生1:信中有些自然的涂改,非常明显。大概是情况紧急,林觉民没有时间充分构思。

学生2:由于写作空间有限,越到后边,字就越写越小、越写越多。可见,他想说的话很多,但纸短情长诉不尽。

教师小结:通过观察手稿,图文互证,再次体现了林觉民《与妻书》情感的自然与真实,信中对革命的忠诚与热忱、对妻子的深爱与不舍交织辉映且反复倾诉。同学们细观真迹,发现作者写信时并没有精心构思结构章法,信件的展开完全是依据情绪变化而进行的,这体现了家书不事营构、自由抒写、随情运笔、以情动人的特点。

【展厅出口】观展留言,抒写抱负

任务:接下来我们来到展厅的出口处,这里有一本留言簿。每一代人都生活在特定的时代,时代赋予每一代人特定的使命。即将成为新一代时代使命“接力者”的同学们,当你们面临儿女情长与家国大义的两难抉择时,你能否像林觉民一样带着真情实感抒写个人抱负呢?

要求:在闽宁对口扶贫协作的强力推动下,福建省决定动员和组织一批优秀青年到闽宁镇去,许多大学毕业生毅然报名加入支援宁夏基础教育事业的行列。假如你是一位在学业有成后支援宁夏的毕业生,请你临行前给不舍离别的亲友(自选一位)写一封告别信,至少400字。福建博物院期待看到各位同学的留言。

说明:该环节作为研学活动的尾声和课后作业的延伸,力求创设贴近学生身份的真实情境和典型任务,以随情运笔、以情动人的家书实现安慰与不舍、理解与认同、抒写个人理想抱负等交流目的,完成援宁情境下的个体书写,展现个性化的情感表达。同时,围绕“抱负与使命”这一人文主题,联系脱贫攻坚、乡村振兴、艰苦奋斗等精神,与单元导语中思索“新时代的中国青年应当具有怎样的抱负,承担怎样的使命”的要求相呼应,读写结合,以读促写。

【板书设计】随情运笔,以情动人

說明:板书整体如同“与妻书”的“与”字,其中毛笔体现家书特征,用两个相反的箭头展现张力,暗示林觉民在“家”与“国”之间的矛盾挣扎:对妻子对家庭不舍离别,为国家为革命慷慨赴死。曲线即通过反复倾诉与反常表达形成了曲折的情绪变化,深情至爱与博大仁爱交映迭现。

【教后感悟】

颇具文学魅力的经典名篇《与妻书》体现了时代洪流下的人生选择,它并非一般意义的实用性书信,在教学时我们兼顾学习任务群、经典名篇解读和人文主题三个维度,努力减少架空的、一般性的实用文赏析。《普通高中语文课程标准(2017年版,2020年修订)》在教学建议方面明确:“根据学生的发展需求,围绕学习任务群创设能够引导学生广泛、深度参与的学习情境。”有鉴于此,我们结合福建本土文化资源巧设研学情境——参观福建博物院英雄先辈家书特展,先后设计三大展厅,力求将研学情境始终贯穿至整个课堂流程中。通过一系列的师生、生生对话,充分激发学生的参与感、表达欲、探究欲,进而深化对文本的理解。

学生在研学过程中能够穿越时空与作者形成同频共振的内心共鸣,深切感受面临两难抉择时的痛苦心境和浓烈反常的情感表达,并思考作为新时代青年应具备的抱负和将承担的使命,最终以课后作业“留言簿”的形式实现大情境下的个体书写。倘若课时充足,学生完成习作后还可以举办班级交流会,分组研讨写作成果,互相学习,取长补短,进一步修改或扩写习作后形成定稿。

(作者单位:福建省厦门市第一中学)