ISDS适用的逻辑理路和实践进路:以国际PPP项目合同争端为视角

齐 静

(西南大学 法学院,重庆 400700)

PPP(Public-Private Partnership)是指政府与社会资本合作,也称为公私合营或公私合作伙伴关系。由于PPP 模式具有有效缓解政府财政压力、充分利用社会资金、满足公共利益需求的优势,各国政府特别是资金缺口大、基础设施落后的地区广泛引进PPP项目。随着“一带一路”倡议下我国对外投资的扩大和企业“走出去”步伐的加快,我国企业在沿线国家投资基础设施建设的PPP项目已经成为实施这一倡议的重要组成部分。2023年1—5月,我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资630.6 亿元人民币,同比增长19.6%,占同期非金融类直接投资总额的17.7%;“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额2432.9 亿元人民币[1]。这些投资的法律基础和核心要素是企业与东道国政府之间的国际PPP项目合同。

鉴于PPP 项目合同主体、责任承担和法律适用都不同于传统国际民商事合同,一旦发生争端,在争端解决机制的选择上会产生是“违约”的合同争端还是“违法”的条约争端的定性问题,大多数无法通过国内司法或仲裁获得救济而需要诉诸国际仲裁机构。我国企业解决国际PPP项目合同争端的能力和经验不足,导致大量项目因政治或法律原因遭受失败或产生重大损失。现阶段,与其讨论投资者-东道国争端解决中的利益再平衡改革,不如研究东道国违约时如何充分利用现有的投资者-东道国间投资争端解决机制(ISDS机制)获得有效救济,促进和保护PPP模式下我国在“一带一路”沿线国家的投资利益。

一、理路困境:以条约和合同为基础

随着“一带一路”和陆海新通道建设不断提速,中国企业国际PPP 项目投资规模迅速扩大,而且主要集中在不发达国家和发展中国家①。这些国家中有的国内法律体系非常不健全,加之政权更迭,法律朝令夕改,因投资被征收、项目被叫停导致企业血本无归而无法获得救济的情况屡见不鲜。由于东道国政府违约和单方面终止合同而引发的争端日益增多,这类争端的一方是东道国政府,享有主权豁免,而且PPP项目资金额度大、合同关系复杂,直接受制于东道国法律和政策,企业往往很难通过普通的调解、国内诉讼或仲裁途径获得救济。事实上,在国际合同争端解决机制中,除ADR、内国诉讼外,国际仲裁是最受欢迎的方式之一。国际上著名的仲裁机构有国际商会仲裁院(ICC)、伦敦国际仲裁院(LCIA)、国际投资争端解决中心(ICSID)、斯德哥尔摩商会仲裁院(SCC)、美国仲裁院(AAA)、新加坡国际仲裁中心(SIAC),亚洲项目多诉诸新加坡国际仲裁中心等获得救济。这些仲裁机构可以基于合同和条约,适用ISDS机制对国际PPP项目合同争端进行仲裁。

对投资者而言,争端解决机制是保护投资者利益的最后一道法律防线。与其他争端解决机制相比,适用ISDS 机制的优势不言而喻:第一,去政治化,即无需诉诸母国的外交保护,不用顾及东道国政府的主权豁免;第二,投资者可以直接起诉东道国;第三,基于条约的压力,仲裁裁决可以得到有效执行。近年,东道国规制权的强化对ISDS 提出挑战,但ISDS 对投资者倾斜的主基调未变,投资者利益保护依然是ISDS的主要考虑及核心价值[2]。尽管ISDS 的优势突出,但是,在没有深入研究其适用条件、缺乏整体预先规划的情况下,企业还是很难获得ISDS仲裁程序和实体的成功。

近年,我国企业大量投资“一带一路”沿线国家PPP项目,发生争端后主动诉诸ISDS机制寻求救济的维权意识正在增强。但是,鉴于国际PPP 项目合同的特殊性和国际投资协定(包括双边协定BITs和多边协定IIAs)的局限性,投资者在诉诸ISDS 机制上仍面临以下理路困境。

(一)国际PPP项目合同的混合性质

国际PPP 项目合同争端诉诸ISDS 机制可能遭遇的最大障碍源于PPP 项目合同的混合性质,国际投资仲裁庭可能认定其不属于投资者-国家间的投资争端而不予管辖。因为,尽管政府作为公共事务的管理者,履行PPP项目的规划、管理和监督等行政职能,但是在行为性质上,PPP项目可能被认定为政府向投资者采购公共服务的民商事法律行为。有学者认为,国际PPP 项目投资者能否诉诸国际投资仲裁取决于其诉因属国家违反合同的“违约之诉”还是违反投资协定的“违法之诉”[3]。事实是,两者往往出现竞合。PPP项目合同既是根据契约自由和意思自治的原则共同签署的合同,又是以国家特许权和行政监管为基础的国家契约,具有“合同”和“条约”的双重性质,合同争端在主体、内容上具有混合性的特点。

就主体而言,争端一方是政府,其在扮演民商事私主体角色的同时也行使管理者职能;另一方是私人投资者,既是民商事主体,也是东道国主权之下的被监管者。就内容而言,PPP 项目合同内容中既包含契约型条款,也包含监管性条款。契约型条款规定双方关于合作本身的权利义务,双方既是一个风险共担、利益共享的利益共同体,内部又需要相互制衡和相互协调,力求公共利益与私人利益达到一个平衡。监管性条款是东道国政府一方作为管理者就该项目所作的规定,由东道国单方面决定和变更[4]。PPP 项目合同性质的混合性必然导致争端解决的复杂性[5],应首先根据具体争议内容对争端予以定性。

(二)多边条约不足

ISDS 机制的适用主要以国际投资协定为前提条件,国际社会尚未形成普遍性的多边投资条约体系。目前大概有60 个国家和我国之间没有任何关于投资促进和保护以及争端解决的国际投资协定,我国企业在这些国家投资的权益保障将主要取决于东道国国内法的规定。尽管《关于解决国家与他国国民之间投资争端公约》(《华盛顿公约》)已经有158 个缔约国②,在公约基础上已经建立了ICSID 这一专门解决投资者-东道国争端最普遍的常设国际仲裁机构,但是未加入公约的还有几十个国家,如“一带一路”沿线国家中就有老挝、缅甸等13个国家还不是《华盛顿公约》的缔约国③,而这些国家资金缺口大、公共服务需求强烈,正是我国PPP项目投资的主要流向国。根据联合国《最不发达国家状况》报告,我国对外直接投资中超出三分之一资金流向了老挝、缅甸和柬埔寨。由于这些国家不是《华盛顿公约》的缔约国,如果我国与之没有国际投资协定作为管辖依据,投资者便不能将争端诉诸ICSID解决。例如,2011年缅甸单方面搁置与中电投集团的密松项目就是一个典型的案例,中电投集团损失惨重,至今投诉无门[6]。在缺乏多边条约体系的情况下,我国企业在这些国家投资的PPP 项目存在巨大风险,如果与东道国发生争端,除极小的可能东道国事后同意国际仲裁外,都无法适用ISDS机制解决。即使东道国同意诉诸仲裁,投资者可能也面临着东道国国内法对于仲裁地和仲裁规则的强制性规定,最终裁决是否能有效执行也是问题。

(三)双边条约滞后

截至2023年4月,我国共签署145项BITs,生效的有105 项[7]。其中,绝大部分是集中在20 世纪七八十年代签订的,进行重新签订的有16 项,添加议定书4项[8]。改革开放初期以吸引外资为主,企业对外投资少,所以当时的BITs条款中对投资多采取限制性定义,对于投资者诉诸国际仲裁庭解决争端的条件也有诸多限制。例如,BITs大多规定了岔路口条款,即争议一旦提交了东道国法院,则绝对排除了争议适用ISDS机制仲裁的可能。就诉诸ISDS机制的争端范围而言,80%的BITs限制性地规定了仅对“涉及征收补偿的争议”提交国际投资仲裁,采用了“关于征收补偿数额”“因征收发生的补偿款额”等类似用语。这种限制性规定给我国企业投资争端适用ISDS机制仲裁造成了严重障碍,使得我国企业只能对东道国明令宣布的征收就补偿款额提出异议,而面对东道国的非法征收或间接征收却无能为力。例如,首钢诉蒙古案④中,仲裁庭认定该案中采矿许可的撤销问题不属于“征收补偿款额争议”而对其没有管辖权,正是因为《中蒙BIT》中的这种限制性规定。平安公司之所以在与比利时政府的仲裁程序中败诉,也是因为《中比BIT》只允许将“与征收补偿额有关的争议”提交仲裁⑤。显然,这些条款极大地限制和阻碍了我国国际PPP项目合同争端适用ISDS机制解决,导致投资者无法获得及时有效救济。

总体而言,我国PPP 项目投资流向的大部分是经济发展水平相对落后、法律法规不健全的发展中国家和不发达国家,很多国家政局不稳、社会矛盾复杂,一旦发生争端,外交、国内司法和仲裁都很难有效解决。国际PPP项目合同的特殊性和国际投资协定的有限性造成了投资者诉诸ISDS 机制的理路困境。充分利用ISDS机制,有效解决国际PPP项目合同争端,须考量ISDS 机制的适用条件,以便完善国际投资协定或预先设计合同争端解决条款。

二、考量因素:ISDS 机制的适用条件——以ICSID为例

国际上适用ISDS 机制的专业性仲裁机构是ICSID。ICSID 的优势在于,其是独立的专门性国际组织,具有国际法人地位,具有完全自治的管辖体制,不受国内法院审查,且裁决具有强制力⑥。自1965 年建立ICSID 以来,提交ICSID 仲裁的争端数量逐年增加,已经大约占到国际仲裁量的3/4,其余1/4左右是在BITs中约定由联合国国际贸易法委员会、国际商会、斯德哥尔摩商会等作为争端解决机构。诉诸ICSID管辖需要符合以下四个条件:

第一,作为争端一方的投资者须为“另一缔约国国民”。因为ICSID 只解决某一缔约国与另一缔约国国民关于投资的争议,所以提起仲裁的一方必须是“另一缔约国国民”。“另一缔约国国民”判断的主要根据是国籍,即争端发生时,一方为缔约国,另一方必须是不具有该国国籍,而具有其他缔约国国籍的自然人或法人。既然我国是《华盛顿公约》的缔约国,那么我国投资者是符合该条件的。

第二,争议直接因投资而产生。《华盛顿公约》没有对“投资”进行明确的定义,仲裁庭在Biwater v.Tanzania案⑦中解释说公约故意没有给“投资”下定义,而是期待缔约方之间通过协议来明确“投资”的范围。事实上,几乎所有的国际投资协定都以概括或列举的方式对“投资”进行了宽泛的定义。联合国贸易和发展会议在2023 年7 月发布的一份关于IIAs 改革的报告中指出,目前的IIAs 通常对“投资”进行了开放式定义,对所有类型的资产提供保护,而没有明确列出所覆盖投资的具体特征[9]。

我国自1998 年后签订的BITs 都倾向于把企业经济权益和财产明确包含到“投资”的定义中,条款内容措辞相似⑧[10]。例如,2012 年《中国和加拿大政府关于促进和相互保护投资的协定》中的“投资”定义比以前的BITs 更宽泛,也更明确,共列举了12项。该协定第一条投资定义的第(八)项第1款明确指出:“由于向缔约一方境内投入用于该境内经济活动的资本或其他资源而产生的权益,例如:1.依据涉及投资者的财产存在于缔约一方领土内的合同,包括交钥匙或建筑合同,或对勘探和开采石油或者其他自然资源的特许权……”这类定义实际上明确了国际PPP项目合同因其包含了特许权的项目投入而属于“投资”的属性,属于ICSID 管辖范围。问题是,如果不包含特许权,投资者是否也能根据该类条款主张其PPP项目合同属于“投资”呢?

实践中,国际仲裁庭已经确立了判断“合同”是否属于“投资”较为普遍的标准。2001 年在“Salini诉摩洛哥案”⑨中,法庭认为Salini 公司为履行合同修筑该公路投入了经验、设备、人力资源,并提供了融资、承担了风险,符合摩洛哥公共利益,因此该项目属于1990 年《意大利-摩洛哥BIT》和《华盛顿公约》第25条中所保护的“投资”。该仲裁庭在判断合同内容是否属于“投资”时主要确立了四个考量因素:实质投入、持续时间、风险和对东道国的贡献。这一考量标准为后续诸多案例在判定一项合同是否属于“投资”时所引用。据此可以明确,即使BITs没有指明PPP 项目合同或权益就是“投资”,即使PPP项目合同不包含特许权,只要有实际投入,对东道国作出了贡献,通常也会被认定构成“投资”。最近的案例是2021年的Çap and Sehil v.Turkmenistan案,ICSID在该案中再次适用了这一标准:仲裁庭认定原告和土库曼斯坦签订的PPP项目合同构成符合《华盛顿公约》和Turkey-Turkmenistan BIT(1992)要求的“投资”,理由是双方签订的一系列合同不仅涉及金额巨大,而且持续了几年,表明原告对土库曼斯坦的建设作出了贡献⑩。

综上,除了纯粹商业性质的交易或金钱请求权,国际PPP 项目合同属于国际投资仲裁中所管辖的“投资”已经得到普遍认可。

第三,投资者母国和东道国都是公约缔约国。这是ICSID 管辖的另一个主体要求。例如,加拿大能源公司Sominki、Banro Recource 和刚果政府签订了矿产开采协议。后刚果单方解除了该协议引发争端,由于加拿大不是《华盛顿公约》的缔约国,加拿大能源公司无法向ICSID起诉刚果政府。1993年2 月6 日,我国正式成为《华盛顿公约》缔约国,但我国加入时对第25条5(4)款的规定作出保留,仅同意将因征用和国有化而产生的赔偿争议提交ICSID仲裁。对于我国国际PPP 项目合同争端,除非我国与该国间BITs作出不同约定,否则受我国作出的保留条款的限制,ICSID可能不具有管辖权。

第四,争议双方同意将争议提交ICSID 管辖。国际投资仲裁庭通常根据争端双方约定的合同仲裁条款、投资者母国和东道国间的投资协定或缔约国国内法确定具体争端的管辖权。一些BITs 中包含的保护伞条款为投资者在出现合同违约时提交仲裁提供了更多的可能性。尽管某些仲裁庭反对对保护伞条款作扩大性解释,反对将合同义务直接升级为BITs 项下的义务,但是El Paso v.Argentina案确立了以下原则:即使保护伞条款“无法延伸至国家或国有企业所签署的普通商业合同,其也能够覆盖一国以主权国家名义对投资者于投资合同中所作的承诺”。而且,即使双方在国际PPP项目合同中排除了国际投资仲裁,ICSID 仍可能根据国际投资协定确定其管辖权。法理上的逻辑是,ICSID作为政府间国际组织适用的法律规范是国际条约而不是合同,在裁定投资者-东道国争端的管辖范围时应首先适用《华盛顿公约》和投资协定。例如,墨西哥曾向加拿大英属哥伦比亚高等法院诉请撤销ICSID 作出的Metalclad v.Mexican 案的裁决。墨西哥主张争端不是由商事关系引起的,而是基于政府行使法律监管权力和投资者间产生的监管与被监管的关系。但是加拿大法院认为ICSID仲裁不是根据政府和投资者之间关于监管事项的合同条款,而是基于关于投资者待遇的《北美自由贸易协定》(NAFTA),从而驳回了墨西哥的主张。

就中国企业投资的国际PPP 项目而言,如果所在国是《华盛顿公约》缔约国,我国与该国之间签署了BIT并且约定争议可以提交ICSID仲裁,那么即使PPP项目合同中并未明确约定,ICSID也会认定双方已经达成合意。当然,如果PPP项目合同包含了仲裁条款或者投资者和东道国政府以其他形式达成了仲裁合意,国际投资仲裁庭也可以据此享有管辖权。

三、实践探索:我国PPP 项目投资者申请国际仲裁的案例

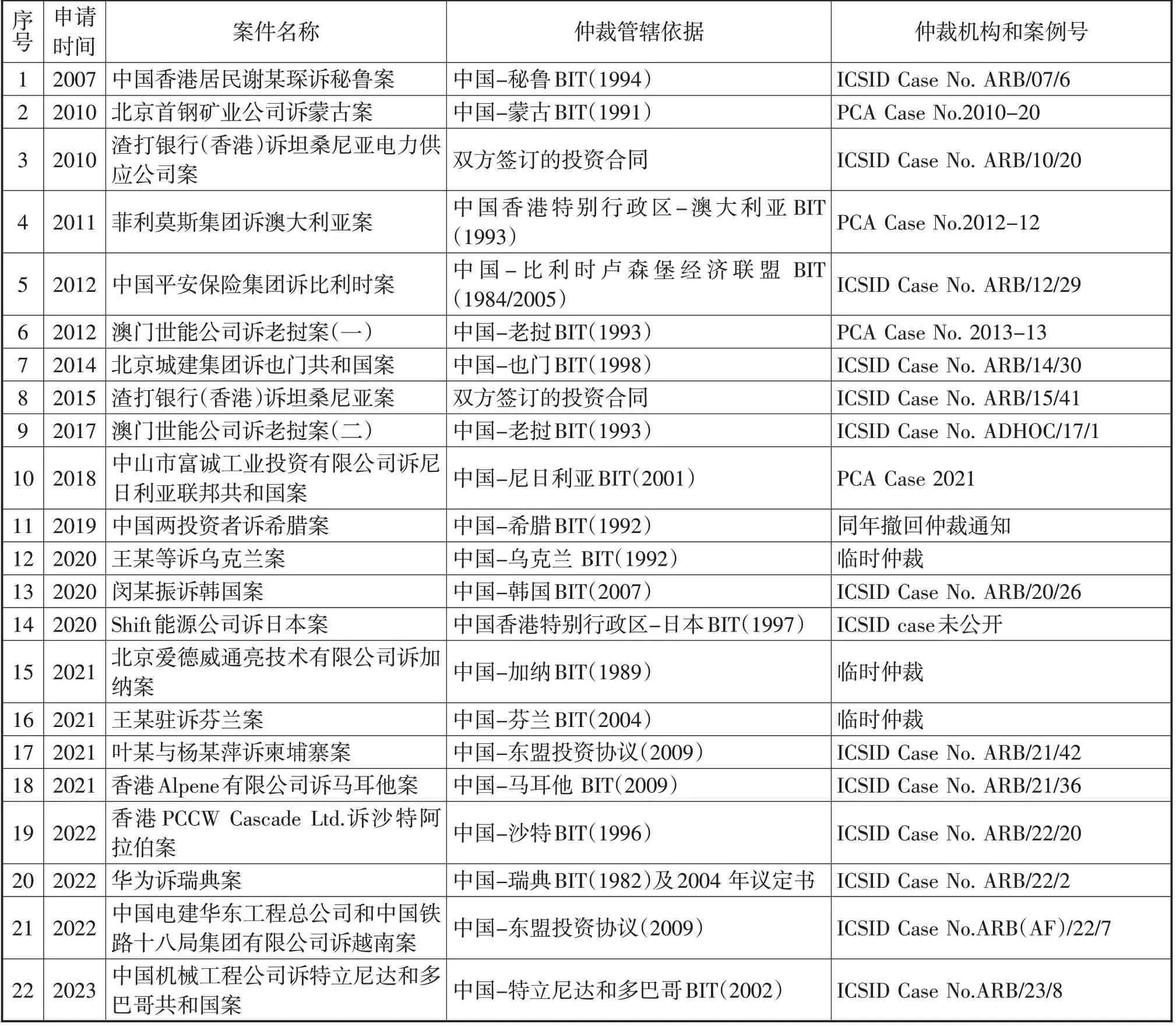

截至2023 年3 月,与我国有关的投资者-国家间投资仲裁案件共有30起[7],其中有22起我国企业或投资人(含我国香港地区)是申请人(见表1)。案件主要涉及东道国政府采取的税收征管、没收财产、危机处置等管制措施。其中,涉国际PPP项目合同争端案件主要是2010 年首钢诉蒙古案(简称“蒙古案”)、2014年北京城建集团诉也门案(简称“也门案”)、2018 年中山市富诚工业投资有限公司(简称中山公司)诉尼日利亚联邦共和国案(简称“中山案”)和2021 年北京爱德威通亮技术有限公司诉加纳案(简称“爱德威案”)。

表1 中国企业或投资人作为申请人的案例

继也门案后,中山公司根据《中国和尼日利亚相互促进和保护投资协定》(《中尼BIT》)向PCA 对尼日利亚政府提起了投资仲裁并胜诉。中山案成为我国内地投资者根据投资条约适用ISDS 机制索赔成功、获得实体胜诉的第一个投资仲裁案,被认为是我国企业对非洲国家投资仲裁胜诉的先例[11]。爱德威案也是申请人在PCA 提起的临时投资仲裁,投资者认为加纳政府以国家安全为由撤销智能交通管理项目合同违反了《中国-加纳双边投资协定》(《中加BIT》)。

尽管四个案件分别诉诸了ICSID 和PCA 仲裁,但它们都涉及东道国政府违约,而且都是国际PPP项目合同的我国投资者一方根据国际投资协定提交仲裁的案件,所以都触及ISDS机制适用的核心条件,即PPP 项目合同争端是否属于仲裁庭的管辖范围。因为仲裁庭是否有管辖权是能否进入实体审查程序的前置问题,所以通常东道国被起诉后的第一个策略就是质疑仲裁庭的管辖权,提出主体不适格、不属于“投资”以及没有“合意”等问题。这些案例对仲裁庭管辖问题进行了有益的实践探索。

(一)主体适格

在也门案中,也门政府认为BUGG不是《华盛顿公约》第25 条所规定的“另一缔约国国民”,因为BUGG是国有企业,代表政府行事,在商业活动中行使政府职能,所以与也门政府之间的争端属于“国家间争端”,主张ICSID不具有管辖权。也门政府还引用《国家责任法草案》第5条说明非国家机关的个人或实体经国家授权行使政府权力,则其行为应被视为可归因于国家的行为。

国有企业是“国家”还是“另一缔约国国民”,主要看国际习惯和实践中仲裁庭的裁定标准[12]。主流观点是,如果投资者是国有企业,且从事可归于国家的主权行为时不能诉诸ICSID。现有投资协定认为,从事商业行为的国有企业才是“另一缔约国国民”,所以关键问题在于如何区分国有企业的商业行为和主权行为[13]。

也门案的仲裁庭首先确认BUGG 是国有企业,并且承认按照《华盛顿公约》第25条的规定,当国有企业作为国家的代表行事或者行使政府职能时,其不属于“另一缔约国国民”,但是仲裁庭认为该案应适用Broches标准来判定国有企业的性质。Broches标准是1972 年ICSID 的秘书长Mr.Aron Broches 和其他的ICSID起草人提出来的,为ICSID仲裁庭多次引用。他们认为,虽然有很多企业是国家和私人混合所有,也有一些企业是国家所有的全资控股公司,但这些企业实际的法人性质和活动与私人企业无异。因此,除了这些企业是作为国家的代表行事或者实质上在行使政府职能的情况,不应该认为其不具有《华盛顿公约》“另一缔约国国民”的身份[14]。这实际上是一种行为性质的标准。CSOB,A.S.v.The Slovak Republicz 案进一步证实了该标准的适用:“判定CSOB是否在履行政府职能而实施政府行为的关键是看行为的性质,而不是目的。”在也门案中,根据Broches 标准,仲裁庭认为该案的证据不能表明BUGG承建也门机场的行为是作为中国政府代表行事或履行政府职能,或与中国政府的决策或政策有任何关联,从招标开始到合同中止产生纠纷的整个过程都证明BUGG是一个与其他商业竞争者无异的合同主体。仲裁庭认定申请人BUGG是符合ICSID公约定义的“另一缔约国国民”。

与也门案不同,中山案中需要澄清的不是国有企业行为的性质,而是地方政府行为的性质问题:

第一,就国家责任主体而言,地方政府行为是否可归于国家行为。仲裁庭承认纠纷确实是基于尼日利亚的奥贡州以及警察局、尼日利亚出口加工区管理局的行为引起,但是根据国际习惯法,任何国内法上独立的地方政府或政府机构都被视为国家的组成部分。仲裁庭还引用《国家责任法草案》第4条说明可归于国家的行为包括任何国家中央和单位机关、行使政府权力要素的个人或实体的行为,甚或经该国法律授权而行使政府权力要素的个人或实体以此种资格行事时的行为。

第二,从行为角度来说,是不是地方政府的所有行为包括商业行为(例如仅仅是违反合同的行为)都可归于国家行为。在“环球公司诉阿根廷共和国”案以及“Azinia,Davitian&Baca 诉墨西哥”案中,ICSID仲裁庭都明确地方政府的合同违约行为本身不能归于国家行为。但是,仲裁庭也暗示了但凡这种违反合同的行为涉嫌构成违反相关国际条约,仍然可以归于国家行为。在“国际石油开发公司和国际石油勘探公司诉尼日利亚联邦共和国”案,Garanti Koza LLP 诉土库曼斯坦案中,仲裁庭发表了以下意见:“如果违约索赔的实质性质并非针对《合资协议》(即投资合同)的违反,根据《合资协议》存在的合同索赔并不妨碍索赔人根据国际法另外提起单独的索赔。”最后,中山案的仲裁庭认定,争端双方2013 年签订的《合资协议》第15.1 条清楚表明奥贡州政府知道自己的行为应该严格遵守国际投资协定的规定,所以其行为可归于国家行为,符合仲裁管辖的主体条件。

以上案例表明,不管是ICSID 还是PCA,适用ISDS机制对主体适格性的认定标准是统一的,正好反映了国际法主体理论中同一问题的两个方面。投资者和国家之间签署的PPP 项目合同,既不会因为投资者一方因在一定情况下行使国家职能就将其任何行为都归于国家行为,也不会因为一方本身是国家组成部分就认为其所有行为都可归于国家行为,关键在于PPP项目合同双方是否为《华盛顿公约》和投资协定所指的缔约国和“另一缔约国国民”。至于双方争议是单纯的商业合同性质纠纷还是关于“投资”争端的问题,则涉及适用ISDS机制的另一个条件,即投资适格性。

(二)投资适格

国际PPP项目本身就是东道国政府为了在一定程度上缓解政府的资金短缺压力而吸引私人部门投融资的发展模式,企业为了履行合作义务,必然会在东道国境内投入资金、设备、技术等。国际PPP项目合同争端属于商业争议还是“投资”争端,基于合同索赔还是基于条约索赔是需要澄清的核心问题。在也门案中,也门政府认为BUGG 不过是一个有义务提供履行保证的工程合同方,二者间争议属于商业性质,不构成“因投资而产生”的争端。仲裁庭考察了ICSID 的实践,驳回了也门的主张。仲裁庭指出,《中也BIT》对“投资”的定义没有超出《华盛顿公约》允许的范围。按照Salini“投资”四要件标准,也门机场工程项目合同构成“投资”。

同时,仲裁庭承认,其对于纯商业性质的合同权利争端没有管辖权,但对基于投资条约的主张拥有管辖权。仲裁庭引用了Bayindir案的观点,“从司法角度而言,条约主张不同于违约索赔,即使都是基于同样的事实”,“当投资者既有基于合同的权利,又有基于条约的权利时,他自己有权根据条约而获得救济”。因此,仲裁庭确认其在申请人基于条约的索赔范围内有管辖权,条约保护范围之外的合同索赔则不属于ICSID管辖范围。仲裁庭强调,“北京城建的索赔不同于一般商业合同争端,一个特别重要的区分是被申请人(也门政府)以军队武力干涉将北京城建的工人赶出了现场,使得北京城建的合同履行不能”。这构成仲裁庭认定此争端不仅是合同索赔争端,而且是条约索赔问题的重要因素。Desert Line Projects LLC诉也门案的仲裁庭也裁定案件是因工程合同纠纷引发的“投资”争端。可见,不能仅仅因为工程合同这一点就判定其争端不属于“投资”争端。实际上,我国缔结的新一代BITs中有些已经明确将建筑工程列为投资的一种形式,比如《中国-加拿大BIT》《中国-墨西哥BIT》等。

不仅是ICSID 仲裁的案件,PCA 仲裁的中山案也遇到了同样的问题。类似于也门案,中山案中中富公司(中山公司在尼日利亚设立的子公司)与尼日利亚签署的建设、经营和管理尼日利亚奥贡州“奥贡广东保税区”的合资协议实际上也涉及建设工程合同。尼日利亚当局也动用警察力量将中富公司及其员工驱逐出保税区,并对员工个人进行了人身威胁。不过,该案中,尼日利亚一方没有提出合同纠纷本身不属于投资争端,而是声称中山公司在尼日利亚没有现金或其他资产类的投资,对此仲裁庭很轻易地驳回了。不论是2010年的框架协议、2011 年收到款项的收据,还是2013 年的文件、声明和合资协议,都清楚证明中山公司支付了资金、履行了合同义务,才取得中富公司的权益。证据表明,中山公司在中富公司保税区基础设施建设、富成公园建设和富城园区及开发区的营销和管理中也有大量资金投入。

综合以上投资仲裁的成功实践,可以肯定的是,在投资协定对“投资”的定义范围日趋广泛的情况下,国际PPP项目合同更加容易被认定为《华盛顿公约》所规定的“投资”。除纯粹商业性交易的争端和合同违约问题,如果项目所在国也是《华盛顿公约》的缔约国,投资者可以根据双边协定或其他形式的双方合意诉诸ICSID仲裁。

(三)双方同意

国际投资仲裁管辖的另一个重要条件是争端双方的合意。在也门案中,也门政府认为该争端不符合也门政府基于《中也BIT》和《华盛顿公约》所规定的同意提交ICSID管辖的范围。

《中也BIT》第10 条规定,为解决有关投资的争议,“缔约任何一方对有关征收补偿款额的争议提交该仲裁程序均给予不可撤销的同意”。双方争论的焦点实际上是对“有关征收补偿数额的争议”应该采取狭义解释还是广义解释,也就是说“征收补偿款额”仅仅是针对“数额”还是也包括了“征收”本身。也门政府主张应采取狭义解释,即争议的是“有关征收而产生的法律责任”,而不是“有关征收补偿的数额”,因此不能构成《华盛顿公约》第25 条所要求的“同意”。

仲裁庭根据《维也纳条约法》第31 条的条约解释原则,认为在就语义无法确定“有关征收补偿款额的争议”是否包括“征收补偿责任”时,应考虑上下文和条约的目的和宗旨,并考察以往类似的用语解释的实践。《中也BIT》第10 条中规定了岔路口条款,即投资者可以选择东道国法院或者ICSID 仲裁机构,这对投资者来说应该是实际的选择,而不应该形同虚设。如果采用狭义解释,就意味着投资者不得不把征收法律责任问题提交东道国国内法院,即使法院作出一个构成征收的裁定,但因为司法和仲裁只能择一,此时投资者实际上已经不能再把“数额”问题提交仲裁了,岔路口条款形同虚设,而东道国就可以用这种方式逃避仲裁庭管辖。这有违条约目的和宗旨,将使投资协定成为为投资者而设的陷阱而不是起到促进投资的作用。最后,仲裁庭裁定“有关征收补偿款额的争议”必然包含“征收”,驳回了也门政府的此项管辖权异议。

因为《中秘(鲁)BIT》《中老(挝)BIT》《中蒙BIT》和《中加(纳)BIT》中都有“有关征收补偿款额的争议”类似的术语,所以谢某琛案、澳门世能案、蒙古案和爱德威案的仲裁庭都面临对其作狭义还是广义解释的问题。前两个ICSID 受理的案件,仲裁庭都作了广义解释,理由与也门案相似;PCA 对仲裁的后面两个案件则都作了狭义解释。

同样,2021 年的爱德威案,针对《中加BIT》中“有关征收补偿款额的争议”条款,仲裁庭再次采取了狭义解释,认为条款中“与征收补偿款额有关”不包括“与征收有关”的权利问题,仲裁庭有权决定数量问题并不意味着对权利问题也有管辖权,最终裁定其对案件没有管辖权。

综合以上国际PPP项目合同争端中中国投资者诉诸ISDS机制仲裁的实践,可以肯定的是国际PPP项目合同属于《华盛顿公约》和BITs中所规定的“投资”,除纯粹商业性交易和合同违约纠纷外的争端,如果项目所在国也是《华盛顿公约》的缔约国,中国投资者可以根据双边协定或其他形式的双方合意将争议提交ICSID 仲裁。但是,由于提起仲裁要基于争端双方同意,依据主要是国际投资协定,故国际投资协定中有关“投资”和仲裁事项的规定以及仲裁庭的解释,对仲裁庭管辖权之诉的成败有决定性影响。

四、适用建议:国际PPP 项目合同争端如何充分利用ISDS机制

针对我国企业投资国际PPP项目可能陷入的困境,为了促进公平有效解决与东道国争端,笔者建议从以下三方面寻求ISDS机制的积极充分适用。

(一)修订或签署国际投资协定

在缺乏国际多边投资法律框架体系的情况下,应特别重视国际投资协定作为对外投资保护的基本法律依据及其对投资者和国家间争端解决的基础性价值。在我国投资者作为申请人的22 起国际投资仲裁案件中,除两起依据投资合同提起外,其余20 起均是基于我国政府(含香港特区政府)对外签订的国际投资协定。国际投资协定在促进或阻碍PPP 项目合同争端诉诸ISDS 机制上的关键性可见一斑。

实践表明,我国须对签署的国际投资协定情况进行一次全面的清理统计,进一步完善我国的国际投资协定。一方面,需要加快与还没有签订BIT 的国家进行谈判;另一方面,尽管2000 年以后重新签订、修订或签订附加议定书的BITs已经有16项,但大量20 世纪签署的BITs 存在阻碍投资争端诉诸ISDS 机制的问题,还需要重新谈判、重新签订或修订,以便适应新形势的需要。

首先,在投资争端解决适用ISDS 机制的问题上,修订或签署新的国际投资协定应彻底消除限制性束缚,采取开放式态度,特别是与我国主要的投资流向国谈判签订BIT 时,应允许任何投资争端被提交国际投资仲裁机构。例如我国与欧盟成员国签订的25个BITs中有12个规定仅征收或国有化补偿款额争端可以提交仲裁。目前,我国对欧投资逐年增加,在《中欧全面投资协定》的ISDS 机制方面,相对于东道国的规制权,我国投资者在欧盟利益保护的现实性需求更加迫切,所以应提出更侧重于保护投资者的ISDS机制方案,扩大可仲裁范围至任何涉投资争端[15]。

其次,在确定ICSID管辖权问题上,应结合我国企业投资情况和趋势进行国别研究,针对不同国家采取相应的方式。我国作为主要的资本输出国与风险高、法制不健全的资本输入国之间签署的BITs中,应明确签订协定本身即表示双方已经对ICSID的管辖权达成合意,不需要争端方的额外同意。例如,我国与罗马尼亚BIT 规定需经当事人同意才能提交仲裁,极大限制了我国投资者诉诸ISDS机制的选择权,故应修订该类条款。如果BIT 包含用尽当地救济原则,应设立适用条件,同时保证岔路口条款不会形同虚设,以便国际PPP 项目合同中的我国投资者享有通过ISDS机制解决争端的选择权。

再次,在规定“投资”定义的条款中,可以采取不完全列举的方式,把基础设施建设、能源开发等以PPP项目合同为基础的投资明确列入所保护的投资范围,并补充详细的“保护伞条款”,扩大受保护合同的范围[16]。

(二)适用ICSID《附设机构规则》

按照ICSID 的管辖条件,国际PPP 项目合同争端中私人部门所属国和东道国都必须是《华盛顿公约》的缔约国,但是,ICSID 也为投资者和非公约缔约国之间的投资争端解决提供了依据ICSID《附设机构规则》(又称《附加便利规则》)进行仲裁的可能。根据该规则,ICSID 秘书处管理特定类型的非ICSID公约范围内的事务,包括事实调查、投资者为非缔约国国民或东道国为非缔约国之间投资争议的调解或仲裁、争端方至少有一方是缔约国国民或缔约国之间的非直接由投资产生的争端,且基础交易不属于普通的商事交易。所以,对于不符合ISDS机制适用条件的国际PPP 项目合同争端,投资者可以根据《附设机构规则》诉诸ICSID仲裁。

我国和非缔约国间的BITs中应增加适用ICSID《附设机构规则》的仲裁条款。可以采用两种方式,一种是以争议当事人的同意为前提,另一种则直接规定在一方不是缔约国时直接适用[17]。在与非缔约国的PPP 项目合同争端中,我国投资者可根据该类条款直接向ICSID 提起仲裁。例如,我国与俄罗斯2006年签订的《中国和俄罗斯关于促进和相互保护投资协定》第9条第2款规定,投资者与东道国之间的投资争议可以提交至依据《华盛顿公约》设立的ICSID(如果该公约对双方均已生效),或依据ICSID《附设机构规则》(如果该公约对缔约一方未生效)进行仲裁。据此,一方面,投资者应在PPP项目合同中与东道国达成适用ICSID《附设机构规则》的合意;另一方面,我国在与非缔约国签订投资协定时应明确《附设机构规则》的仲裁管辖范围。

2022年修订的新规则进一步扩大了《附设机构规则》的管辖范围,为双方都不是ICSID 的缔约国和另一缔约国国民的争端提供仲裁及调解服务[18]。此外,修订后的《附设机构规则》也适用于区域经济一体化组织(REIO)作为争端方,因为“由国家组成的组织,这些国家已将其在《附加便利规则》所辖事项方面的权限让渡给了组织,包括就这些事项作出具有约束力决定的权力”。

因此,我国企业在非缔约国,甚至是在REIO的PPP项目投资争端都符合《附设机构规则》的适用范围,适用的前提仍然是国际投资协定或双方合意。所以,投资者应充分利用与非缔约国的BITs中直接适用《附设机构规则》的条款,或者注意在PPP项目合同中约定适用该机制的仲裁条款。

(三)设计国际PPP项目合同争端ISDS条款

因为ICSID 主要管辖“投资”争端,国际PPP 项目合同争端可能混合了商业和投资性质,为了避免双方就国际PPP项目合同争端是否属于“投资”引起争议,可以通过制定国际PPP 项目合同示范条款的方式区分商业和投资事项,明确国际PPP 项目合同争端的类型和救济途径。具体而言,国际PPP 项目合同条款设计时应分为三类,分别规定争端解决方式和适用的法律[19]:

第一类是基于PPP项目合同商业行为部分产生的争端,适用一般涉外民商事合同争议解决方式。例如,合同中把政府应提供财务协助、保证、土地使用权、水电原料供应及保障收益条款的争议[20]明确为商业性质争议,根据意思自治原则约定国内司法或国际商事仲裁等方式,并选择适用的法律。

第二类是特许权条款,规定特许权的授予、特许经营建设的范围、特许协议的期间及特殊情况下的延长等。投资者获得在特定地区开展自然资源开发或公共基础设施建设的权利,必须经国家有权的机关批准或审批,不同于商业合同条款内容。特许权已经被国际投资协定普遍认定为“投资”,所以合同条款中应明确规定涉及特许权的争端属于投资争端。

第三类是合同违约责任条款,应明确因政府行使主权权力、履行监管职能或者因国家政治事件而使PPP项目合同不能履行或直接导致投资者PPP项目合同经济权益遭受损失的,构成投资争端,例如国家征收或国有化措施、国家行政管理行为、国家外汇管制或其他经济政策等。国家干预PPP项目的实施和经营虽然不是直接违反合同,但是造成了投资者合同权利难以实现,属于投资和违约的竞合,合同示范条款应明确规定竞合时当事人可以选择适用ISDS机制解决争端。

五、结语

我国企业与外国政府(包括政府指定的实体)签订PPP 项目合同,共同开发能源或进行基础设施建设等公私合作模式成为我国在“一带一路”沿线投资增长新的引擎,但随之产生的企业和东道国间的争端也逐渐增多。国际PPP项目合同具有契约和条约、商业和投资的混合性质,增加了争端解决方式的不确定性,常因争端解决路径不畅而陷入困境。最有效的出路仍然是在考察国际投资仲裁庭的管辖范围和具体争端性质的基础上充分利用现有的ISDS机制。

近年,我国国际PPP 项目投资者作为申请人提起的ISDS 仲裁案例,为我国企业提供了利用ISDS机制保护投资者利益的经验和教训。ICSID是专门管辖缔约国和另一缔约国国民之间投资争端的国际仲裁机构,管辖具体依据可以是国际投资协定或争端方之间的仲裁合意。为了更好地促进和保护我国企业海外投资,特别是针对“一带一路”沿线国家的PPP项目,应该结合我国企业投资情况和趋势,区分不同国家情况,加快签订新的国际投资协定或修订旧有的BITs。对于政治风险高、法制不健全的不发达国家,在ICSID 管辖权问题上采取开放式态度;对于非缔约国境内的PPP 投资争端可以积极适用ICSID《附设机构规则》。同时,应设计国际PPP项目合同争端解决适用ISDS机制的合同示范条款,明确区分商业性质和投资性质争端及相应的争端解决方式,避免争端发生后对国际仲裁庭管辖权的争议影响ISDS机制的适用。

注释:

①根据联合国2017年《最不发达国家状况》报告,我国已经成为最不发达国家的最大投资方。

②③相关内容参见世界银行网站,https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-m ember-states,2023年7月29日访问。

⑤Ping An Insurance Group v.Belgium,ICSID Case No.ARB/12/29.

⑥《华盛顿公约》第53 条第1 款规定:“裁决对双方具有约束力,不得进行任何上诉或采取除本公约规定外的任何其他补救办法。”第54条规定:“每一缔约国应承认依照本公约作出的裁决具有约束力,并在其领土内履行该裁决所加的财政义务,正如该裁决是该国法院的最后判决一样。”

⑦Biwater Gauff(Tanzania)Ltd.V.United Republic of Tanzania,ICSID Case No.ARB/05/22.

⑧例如,《中国-也门BIT》(1998)、《中国-德国BIT》(2003)、《中国-瑞士BIT》(2009)。

⑨Salini Costruttori S.p.A.and Italstrade S.p.A.v.Kingdom of Morocco,ICSID Case No.ARB/00/4.

- 河南社会科学的其它文章

- 基于经济学视角的数据要素定价研究

- 环境健康风险法律规制的限度及其调适