汉语词典学研究70年

原新梅, 许 杨

(辽宁师范大学 文学院,辽宁 大连 116081)

中华人民共和国成立后,文字改革和现代汉语规范制定等政策孕育了汉语词典学研究的萌芽,有关词典编纂方法和编纂规范的研究成果率先涌现。至20世纪90年代初期,词典学在国际和国内都有了比较明晰的理论研究框架[1]。1987年上海辞书学学会出版论文选《辞书论集》,1990—1991年《辞书研究》对词典学的理论体系进行了专题探讨,对学科体系和学科地位的建立做出了突出贡献。

一、词典学理论与价值研究

在国内外百科全书中,最早出现的词典学相关词条是《苏联大百科全书》第二版中的“辞典学”。20世纪70年代,《英国百科全书》第15版中增录了“辞典学”词条[2]。而此时,国内大多仍聚焦于“字典”或“词典”研究,如韩玉西[3]、张蓬舟[4]在报纸上发表对字典出版的迫切需求,刘永平[5]、孙崇义[6]等人在《中国语文》上发表出版词典的倡议。

在词典学的系统理论研究方面,杨祖希较早对词典学的性质进行了界定,提出词典学其任务是研究字典、词典和百科全书的性质和类型及其编纂的原则和方法,并据此提出将“辞(词)典学”更名为“辞书学”,指明辞书的收词原则和释义原则[7]。随后,胡明扬和黄建华等学者均对词典学的理论框架进行了系统描述,这些研究对构建现代词典学意义重大。如胡明扬等人认为,词典学的任务是要总结出一套有关词典编纂的正确理论和成功方法,借以指导词典编纂工作,从本质上说是一门应用科学,现代的词典学逐渐从语言学中脱离出来成为一门独立的科学[8]。黄建华认为词典学与词汇学同属于语言学学科,二者应当有所交融[9]。在语言学理论影响下,辜晓东指出语文词典编纂的语言模糊性[10];郑述谱从语义学角度论述词典编纂[11];丰逢奉将义界论视为训释词义的有效方法和词典编纂学中的重要原则,并对其进行了深入剖析[12];苏宝荣、宋永培对词义的系统性、两重性与辞书编纂的关系进行论述[13];陈楚祥则对评价词典的标准做出讨论[14];章宜华、黄建华探讨语义学、语用规则和认知科学等新的意义理论在词典释义中的应用,以及这些理论对词典释义发展趋势的影响[15];赵彦春、黄建华将隐喻引入词典学[16];沈家煊在回顾17世纪以来词典编纂史的基础上发现“规定主义”观念的陈旧,认为词典编纂的发展趋势是从规定性转向描写性,从强制性规范转向指导性规范,应更新观念,提倡“描写主义”[17];李智尝试将“义素分析法”应用到词典释义上,探索其适用的范围和程度[18]。

在词典学的地位和研究价值方面,玄常较早对字典的作用与价值做出讨论[19]。苏宝荣[20]、陈楚祥[21]、曹聪孙[22]、王德春[23]、徐庆凯[24]等人均对词典学的性质、学科归属和理论体系等方面做出探讨,研究者们倾向于认同词典学是一门独立的学科,而非语言学或应用语言学的附属,但语言学理论在词典学的理论和实践方面均具有指导意义。符淮青指出,词典学和词典编纂的大部分工作是研究、处理语言,离不开语言学成果,但它有“自己独特的内容、独特的工作范围”[25]。闵家骥对编写方言词典的意义、理论与实践进行了较为全面的讨论[26]。黄树先、吴娟论述了汉语方言在语义类型学方面的价值,倡导尽快编纂大型的、可供语义学类型研究的汉语方言词典,认为大型方言词典不仅可以为语义类型研究提供材料,还可以为语言学的全面研究提供便利,建立永久的方言档案[27]。

二、词典编纂与修订研究

词典编纂在我国有悠久的历史。早至汉代,扬雄所著的《輶轩使者绝代语释别国方言》(以下简称《方言》)是世界上最早的方言语汇集,被誉为“悬诸日月不刊之书”[28]。《尔雅》《方言》《说文解字》构成了我国古代最著名的辞书系统。

中华人民共和国成立以来方言调查逐步深入,各方言区的方言词典陆续出版,如1951年陆志韦编写的《北京单音词词汇》、1981年饶秉才编写的《广州话方言词典》、1982年厦门大学主编的《普通话闽南方言词典》、1985年陈刚编写的《北京方言词典》、1986年闵家骥等人编写的《简明吴方言词典》、1988年许皓光等人编写的《简明东北方言词典》、2007年钱乃荣编写的《上海话大词典》、2021年暨南大学主编的《现代粤语词典》等;综合性的方言大词典有1999年许宝华、宫田一郎主编的《汉语方言大词典》,1998年李荣主编的《现代汉语方言大词典》。

1975年,周恩来总理就出版部门关于编纂出版160种中外文语文词典的规划做出批示,至改革开放后,大中小型及不同种类的中外文语文词典纷纷出版。方厚枢于1980—1983年间对中华人民共和国成立30余年来出版的辞书进行收录编目,在《辞书研究》上连载10余篇,记录了早期的词典研究成果,具有较高的参考价值[29];杨楷在《辞书研究》上3年间连发10篇论文,对辞书学术语进行深入的释义,内容包括外来词的译名规范化等工作,对词典编纂做出了很大贡献[30]。据袁世旭、刘善涛统计,改革开放以来,我国共出版汉语语文辞书6 360部,其中通用类普通语文辞书1 762部(含古代汉语类普通语文辞书315 部、现代汉语类普通语文辞书1 447部),专项语文辞书4 580部(含古代汉语类专项语文辞书259部、现代汉语类专项语文辞书2 893部、方言辞书213部、鉴赏辞书629部、字体书法辞书586部),外向型语文辞书18 部[31]。本文拟选取语文词典、方言词典和外来词词典的研究成果进行针对性分析。

(一)语文词典

改革开放后,大批语文词典相继问世,思考词典编纂与修订的得失成为学者们关注的热点。20世纪70年代开始,关于检字法改革的研究论文多达百篇。对于语文词典的编写工作,秉仁[32]、刘进[33]、郑奠[34]、吕叔湘[35]等人较早提出了编写意见。高光烈提出注意词典编写的科学性[36];罗竹风对此前的汉语词典编纂工作进行了深入反思[37];周祖谟则对中华人民共和国成立以来中国在语文词典编纂史上取得的成就进行了总结[38];黄持刚特别指出,对过往的研究成果要充分尊重、善于吸收,但不能迷信,要吸取新的研究成果,及时匡正[39]。

在收词方面,马达[40]、胡帆[41]、汪家祉[42]等人对通俗字(词)典中的收字(词)问题提出建议,认为冷僻字(词)不必收入字典。王涛通过分析汉语词汇的历史分布状态和划分词层,对大型汉语词典编纂的收词、义项提炼、书证和字形方面提出建议,值得深入思考[43];陈增杰对大型语文词典编纂的收词、释义及引证方面的中国化问题进行了专门讨论,指出既要借鉴外国词典编纂经验,又要反映汉语的丰富语汇及其源流演变的复杂情况[44];周荐从融合性角度分析双字组合是否为词与词典收录的标准[45]。

在用字和注音方面,刘又辛关注到异体字和通假字的处理问题[46];许树声从专业使用者的角度,认为词典中涉及的古音、古义注释应遵从原方言[47];吕永进、郑承萍指出音译词在汉语外来词词典中的注音问题,提出注音规范化、标准化应遵从的规则[48]。

在释义方面,吴崇康[49]、陈汝法[50]关注到语文词典的释义问题,后者提出要关注词典释义的系统性和整体性;曹聪孙从词典释义的难度,释义的“圆”(完备)和“专”(具体),释义的科学性、准确性、完备性等方面进行了较为全面的分析[51];郭锐讨论了词性标注的必要性、可能性和存在的困难及问题[52];谭景春探讨了在词典释义中如何处理结构义,认为需要考虑是否能够类推、是否已转化为词义以及词典的类型三方面[53];黄群英、章宜华从用户视角探讨词典释义与词典使用之间的互动关系,结合市场上的主流词典进行测试,结果表明释义的结构和用词会对用户理解释义和使用被释义词产生重要影响[54]。

(二)方言词典

方言词典是地方词汇的集中体现,承载着不同的地域特色、历史和文化。方言词典的编纂对保护语言多样性和维护语言生态平衡至关重要。方言词典的研究则对方言词典的编纂和修订起着指导性作用。

方言词典的收词范围是研究中备受关注的问题。早期李荣[55]、詹伯慧[56]对收集和整理汉语方言词汇都提出了很好的建议。方言词典收录的词语包括地区方言与普通话的对音词和地方特有词两类,董绍克根据收词范围,将方言词典分为两类:一类只收与普通话说法不同的方言词汇,如董绍克等《山东方言词典》、麦耘等《实用广州话分类词典》;另一类将方言中的常用词汇无论与普通话说法相同与否全部收录,如陈章泰、李行健主编的《普通话基础方言基本词汇集》、李荣主编的《现代汉语方言大词典》[57]。詹伯慧提出在收词的“宽”“严”上应“法取乎中”,既要设法防止过多未能体现方言特色的词语进入方言词典,又要在无损方言词典特色的情况下,适当吸收某些并非本方言独有的方言词,在收词的来源上则应主要侧重来源于地方性的活的口语[58]。

在释义研究方面,王文虎从编纂者角度对方言词典的释义原则与处理方法进行实践与运用[59]。陈晟关注到方言词典在释义上“以通语释方言”,在遵循一般语文词典释义原则的基础上,对特定的地方特有词还需适当强化释义的百科性和理据性,这是方言词典葆有地方特色、展示地域魅力、体现历史文化蕴涵的重要依托[60]。此外,他还提出处于同一个语义场的词要使用统一的释义模式;释义中词的组合形式体现出词条与其他语言单位之间的整体性;词性的标注要统一规范;文化词的释义要适度,注意语言风格和释义内容的整体性[61]。

其他较为综合全面的方言词典研究多是方言词典编纂者在编写过程中对疑难处理的实践经验,从实际编写的角度提出编写建议和反思,如闵家骥[26]、李荣[62]等。

计量统计研究方法被应用于方言词典研究。如李海霞对方言词典收录的动植物名称进行抽样统计,发现收录数量不及应有数量的三分之一,其名称的解释也存在不详细或不准确的现象,提出方言词典的动植物名称释义急需科学化[63]。王春玲统计了我国目前出版的上百种现代汉语方言词典,发现其中描写单点方言的词典多,方言内部比较词典很少;地域分布呈现不平衡性;鲜见方言语法词典问世,另外收词原则和释义原则均存在较大分歧,忽略了词汇的系统性和成组性,对“对音词”和同形异义等词的释义处理差异较大[64]。

(三)外来词词典

外来词词典研究起步于改革开放后,具有相当规模和重要影响的外来词专门词典当属刘正埮、高名凯、麦永乾、史有为编纂的《汉语外来词词典》[65],该词典收录了一万余条(含异体)外来词,还收录了来自粤、闵、沪、东北等方言中的外来词,标注了汉语读音、释义、词源和考证,在当时属规模较大、标注较细致的外来词词典。刘正埮在编纂该词典过程中提出了汉语外来词词典编纂的急迫性,以及编纂过程中存在的较难解决的问题,如资料搜集、词条选定、词源考证等,均需要进一步研究和解决[66]。

外来词如何界定在学界一直存在争议,受此影响,外来词词典的收词范围备受关注。1990年,岑麒祥的《汉语外来语词典》出版,该词典共收录外来词4 370条,提供了释义、示例、语源、书证等信息,涵盖领域较为全面[67]。伍铁平对岑麒祥的《汉语外来语词典》提出了诚恳细致的建议,如有部分地名、人名和历史上的词不宜收入等[68]。陈燕将刘、高等人的《汉语外来词词典》与岑麒祥的《汉语外来语词典》进行定量的对比研究,就收词、词源、释义、例证等方面进行了简要描写[69],并提出根据词典编纂的目的和规模灵活取舍、适当收取字母词和外来黏着语素的建议[70]。居兰坚、杨超认为汉语外来词词典要收的应当是音译词、半音译半意译的词和音译兼意译的词,意译词则不必收,日语汉字词在汉语中不是外来词[71]。

外来词的词源考证是词典编纂中的另一大难点。1991年史有为的《异文化的使者——外来词》[72]出版,书中附有大量书证和词源完备的外来词。2019年史有为出版《新华外来词词典》[73],收录了西语源、梵语源、古今民族语源和日语源等外来词共20 000余条,收词丰富、挖掘深入,对词源标注和溯源工作,尤其是日源汉字词的考释较为重视,并用知识窗的方式介绍了词语得名缘由、释义背景知识、使用时间及地区等信息,对于词源尚存疑的词条给出可能性分析,待其他研究者进一步考释,百科性、知识性、研究性兼具,其体例具有参考性。徐文堪对汉语中见于各类典籍的外来词进行考察,着重进行词源探索,体现了词源考证的复杂性和必要性[74]。

进入21世纪后,字母词词典编纂和研究成为外来词词典研究的重要组成部分,也取得了一定成果。刘涌泉认为字母词有快、简、明、广的优点,其《字母词词典》[75]和《汉语字母词词典》[76]以拉丁字母字母词为主,收录了2 000余条字母词词条。沈孟璎的《实用字母词词典》收录了1 300余条字母词[77],采用科学的分类编排方法,指明字母词原词全称、释义、引证书例,并附录国际、国内常用专有名词的字母简称24类,查检方便,科学实用。侯敏的《实用字母词词典》收录了现代汉语中常用的字母词约5 000条[78],介绍了字母词的意义和用法,设立了知识窗栏目,覆盖面广,查考方便。原新梅通过对国内出版的三部字母词词典的比较和汉日字母词词典的比较,发现字母词具有诸多共性特征和个性差异,并对以上词典的优长与问题做出评价[79];与此同时,原新梅采用应用计量统计和对比分析的方法,对中外报刊和词典中的字母词进行专题研究,考察全球拉丁化浪潮影响下的网络多语言文字时代字母词的分布特点和应用问题,提出字母词的规范原则和本土化建议[80]。

三、词典编纂的个案研究

按中国知网“篇名”标签进行统计,针对部分词典个案的研究数量统计见表1。

表1 词典个案研究数量统计表

从表1可见,《现代汉语词典》(以下简称《现汉》)是为学者研究最多的一部词典。关于《现汉》的研究,每逢其修订即迎来研究的小高峰。对前两版,即《现汉》的初期研究主要集中在辞书编纂学和词语规范领域;20世纪90年代前后,第3版和第4版的新词语大大增加,对其进行封闭性的语料库研究成为趋势;随着版本的不断更新,《现汉》越来越能反映出中国语言文字和语言生活的发展变化,对比研究明显增多。孙德宣从编者的角度对《现汉》词典编纂的科学性、统一性和规范化、思想性、稳定性进行了分析,提出了语文词典不可避免的局限性[81]。对于《现代汉语规范词典》的研究也大多是与《现汉》进行比较。如应雨田[82]、边小玲[83]、杜元敏[84]、孟杰[85]等人,涉及两部词典的立目、方言词、惯用语、色彩词等多方面比较。

在方言词典中,《现代汉语方言大词典》按地域分册陆续出版,对其研究多针对各地分册,整体和比较研究略少,如马振兴从立目、注音、释义、举例等角度对其特点进行研究[86]。《汉语方言大词典》初版时间为1999年,李如龙评价其为时跨古今、地跨南北,纵横两向的方言比较研究的最好材料[87];詹伯慧认可该词典在收词立条、注音、释义、用例以至于体例的安排、索引的设置等方面的取舍,认为其具有学术性和实用性[88];王福堂也对该词典进行了细致研究,并指出尚需完善的一些细节问题[89]。2020年,《汉语方言大词典》经修订后再版,对方言词语的注音、用字、书证等方面进行了进一步修正。

在外来词词典方面,王恩圩对刘、高等《汉语外来词词典》中的俄语外来词就收词范围、正体选择、释义、词源等方面进行了评价[90];高桥弥守彦、习聿对比了“外来词”在中国与日本的区别,并将《汉语外来词词典》与《现代汉语外来词研究》进行对比和评价[91];李彦洁、卢海滨对我国第一部外来词词典——胡行之编纂、1936年天马书店出版的《外来语词典》进行评价,认为该词典收录的词语反映了20世纪初期汉语词汇的使用状况和当时的社会面貌,是珍贵的语言材料[92]。《新华外来词词典》由于出版时间较短,研究者较少,目前仅有方文华[93]、余秀丽[94]对其中的日源词进行了研究。

其他词典个案研究集中于中大型语文词典和各地的方言词典上。语文词典中对《辞源》《辞海》《新华字典》《汉语大词典》等研究较为丰富。据中国知网(CNKI)检索可视化分析统计,方言词典研究主要集中于东北方言、闽南方言、四川方言、武汉方言、宁波方言等。如岳婕[95-96]、张坚[97]从音韵和编纂角度对三部记录汕头方言的词典进行研究,前者将视角集中于语音方面,后者从全书体例与收录的内容方面讨论词典的特点及对《汉英韵府》的继承,厘清词典编纂的结构与思想;徐复岭对《元明清山东方言词典》的语料来源、收词范围和选词原则进行研究[98];陈瑶则从词条检索和查询模式、收词立目的范围、方言词的注音和音标、方言词的汉字书写四个方面对《福州方言大辞典》进行评价[99]。

四、词典编纂的方法创新

20世纪80年代前后,计算机作为词典编纂的辅助手段,逐渐为研究者们所重视,语料库词典学和融媒体词典学利用新的编纂方法,相继成为研究热门。2007年由教育部语言文字信息管理司和鲁东大学共同建设的国家语委科研机构“汉语辞书研究中心”成立,词典研究的现代化平台愈加完善,进一步推动词典编纂的理论、方法研究。

(一)语料库词典学

王馥芳、罗敏莉总结,语料库词典学研究者可以利用语料库生成普通语言词典、开发旨在完成信息自动提取任务的词典和在线词库或词汇语义库的建设[100];钱厚生阐述了语料库在词典编幕中的重要作用,强调“语料先行”这一现代词典编纂的基本原则,探讨语料库建设中的实际问题[101];Rundell等人回顾了词典编纂中语料库(包括学习者语料库)的使用现状,指出除了少数词典以外,大多数词典对语料库数据的使用都是隐性的,在此基础上分析和总结了语料库数据显性应用的可能方式和途径,如词频、搭配等语料库数据在词典中的新应用[102]。

从应用上看,语料库技术已经引入大中型语文词典、外向型词典、双语词典等的编纂中,李德俊[103]、刘亚菲[104]、邢红兵[105]等人均对此进行了编纂构想。

(二)融媒体词典学

2019年年初,习近平总书记提出发展融媒体的要求,同年3月中国辞书学会即召开了“融媒体与辞书”专题研讨会。章宜华[106],李宇明、王东海[107],亢世勇[108]等研究者均认识到,融媒体词典将是辞书发展史上具有里程碑意义的变革。

《当代汉语学习词典》是融媒体词典编纂的积极实践。融合了媒体、编纂者与用户、辞书与相关资源等各个方面,除了基础的纸质词典外,还融合了APP应用和网站等不同载体,实现了词典编纂“以用户为中心”,融合线上线下、用户需求和选词立目、注音、释义、语法、例证等各种资源,使释义更加精细、完整,使例句更加精细、形式更加多元。

五、词典研究的特点、趋势与展望

(一)研究特点

1.以编纂实践为基础。目前的词典研究以各类型词典的编纂实践为基础。通过知网搜索中文学术期刊,以“词典”为主题,限定于“中国语言文字”学科范围内查看主题分布,可以看出研究主题集中在“《现代汉语词典》”“《汉语大词典》”等个体词典的编纂和修订研究上,如图1。

图1 词典研究的主要主题分布

在词典编纂和修订的过程中发现问题、讨论问题和解决问题在早期词典研究中占很大部分。词典编纂成果渐多后,多以某部具体的词典为研究对象,词典间的比较研究也有体现。可以说词典理论的发展建立在词典编纂实践的基础上。

2.研究阶段特点明显。新中国成立之初至改革开放前后的词典研究是以词典编纂的实践带动理论缓慢发展的。各类词典有计划地相继编纂和出版,在数量上不断增多。这一阶段的词典编纂以卡片收集的方式积累词条,史有为在回忆1984年版《汉语外来词词典》的编写过程时,提到高名凯先生记录词条的“一张张卡片”,还提到了刘正埮先生“从早至晚”“一边翻阅外语词典,一边打着词条”(1)参见史有为.新华外来词词典[M].北京:商务印书馆,2019:序5.,反映出当时词典编纂的艰辛。

进入21世纪,词典学迎来反思和技术飞跃的阶段。经典的辞书系列化,不断修订更新、与时俱进,如《新华字典》《现代汉语词典》《汉语方言大词典》等,在质量上不断进步;词典的种类也不断丰富,新词语词典、学习型词典、外向型词典等新的词典种类被越来越多的学者重视和研究;词典出版的媒介与载体出现时代性的嬗变,词典研究理念和方法不断创新,新技术融入词典编纂的实践中,孕育出语料库词典学、融媒体词典学等新的分支,开辟了新的研究领域,推动了词典学理论的进一步发展。

3.期刊发表阵地集中。词典研究的主要阵地集中于《辞书研究》期刊。该刊在词典研究领域独占超过一半的发文量(共发文2 910篇,占比为53.80%),可见其地位。章宜华提到《辞书研究》从创刊之初就担当了词典学理论和词典编纂实践中新观点、新理论和新方法的传播媒介这一角色,在词典学理论的引进、借鉴与创新,理论体系的构建与创新,词典学的学科性质与地位建立,相关理论的应用与创新和新技术的应用与创新等方面发挥了重要作用[1]。另有两家期刊发文量占比超过5%,分别为《汉字文化》(共发文300篇,占比为5.55%)和《语文建设》(共发文275篇,占比为5.08%)。其他期刊发文量占比在4.38%~1.26%之间。

(二)研究趋势

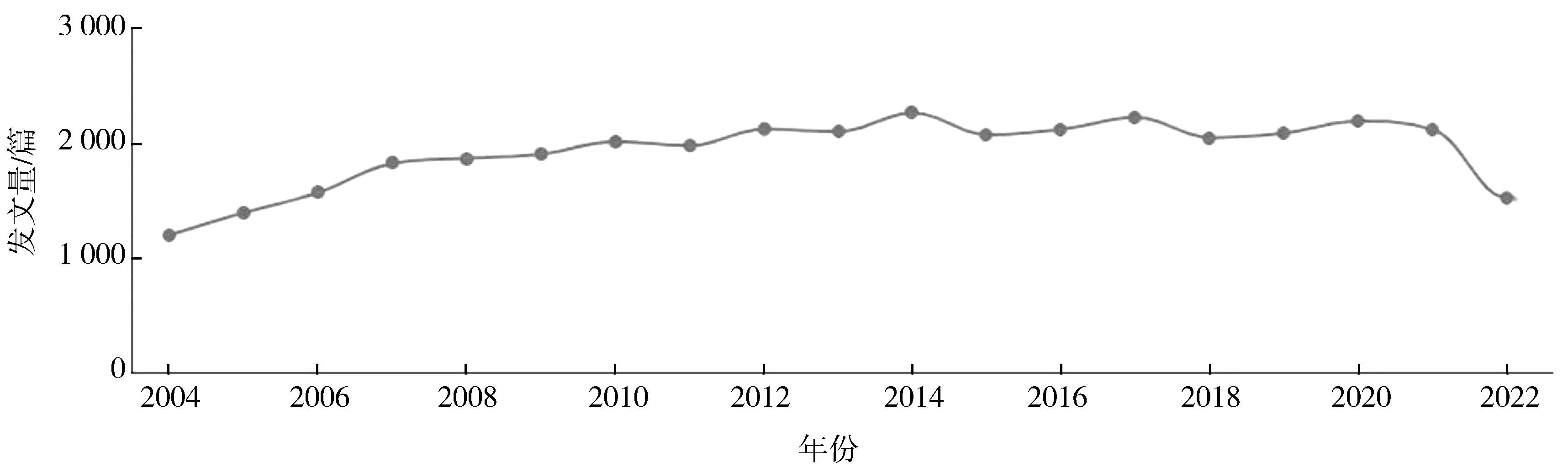

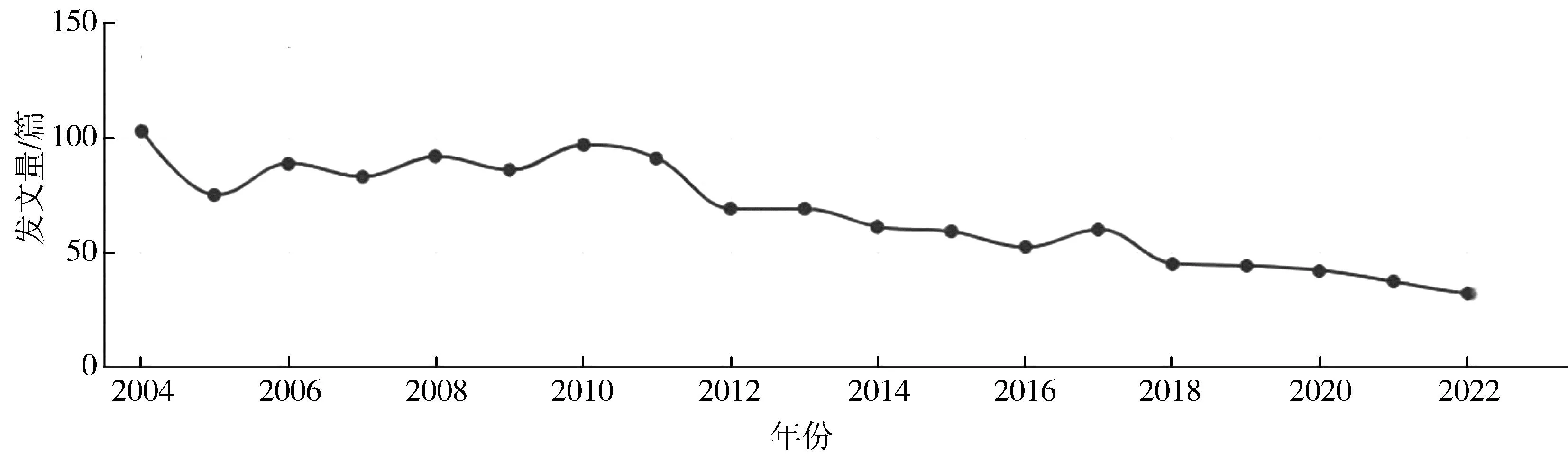

依据上文搜索条件,查看以“词典”为主题的研究论文发表年度趋势(见表2、图2)和《辞书研究》中词典相关论文发表的年度趋势(表3、图3),可以得出词典相关论文发文量的整体态势。

图2 词典相关论文发表的年度趋势(2004—2022年)

图3 《辞书研究》中词典相关论文发表的年度趋势(2004—2022年)

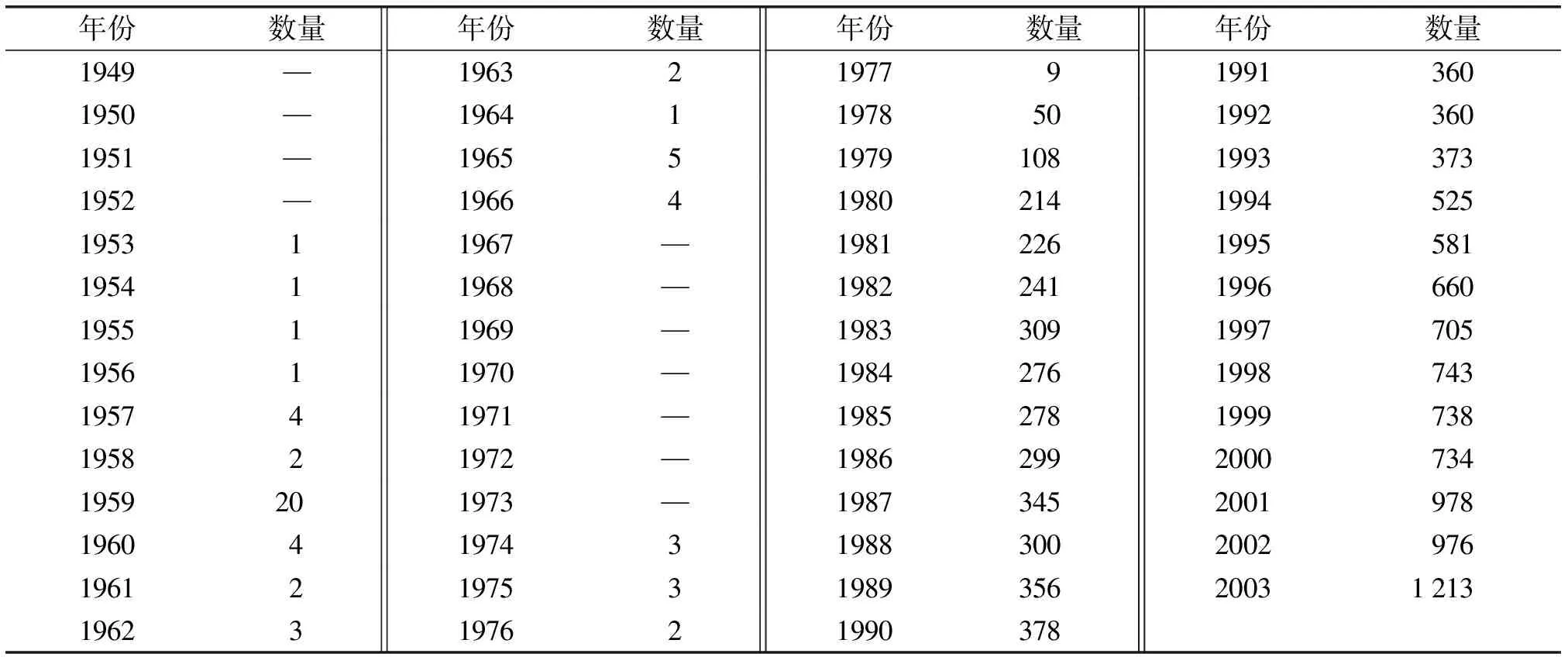

表2 词典相关论文的年度发文量统计表(1949—2003年)

表3 《辞书研究》中词典相关论文的年度发文量统计表(1979—2003年)

表2显示中华人民共和国成立之初(1949—1952年)和1967—1973年未搜索到相关文献资料,1953、1954和1961年在知网上未显示有文献,通过隋晨光主编的《〈中国语文〉索引》搜索到部分资料[109]。可以看出,词典研究早期于1959年出现小高峰,1978年后恢复研究热度,保持增长至1983年,随后5年出现小幅波动,1989—1990年再次增长,后3年略有波动,1994年后增长较快。结合图1和图2发现,21世纪后词典相关研究增长幅度较大,2010年后呈现波动态势,近几年研究热度有所降低。

表3显示,《辞书研究》创刊于1979年,1980年至1984年发文量较多,其后1986年和1995年相对较多,均超过百篇,整体上发文量在21世纪前呈波动态势。结合图3发现,21世纪的前10年发文量仍呈现波动态势,其中2004年与2010年相对较多,随后呈现下降态势,这一现象值得研究者关注。

部分词典出版及修订的情况见表4。由表4可以看出词典编纂实践对词典学研究的推进作用。在词典编纂期间和词典出版后,都会引起研究者的关注,这在词典研究发文量的整体趋势(表2)中可以看出,如1959—1960年《现汉》“试印本”完成初稿至刊印期间(2)《现汉》编纂历史时间节点参见原新梅.汉语词典的收词释义及配例研究[M].长春:吉林人民出版社,2013:1-6.,词典研究论文突增;1978—1983年第1版和第2版《现汉》出版期间,词典研究趋势也始终呈现上涨。其他几部重要词典的出版前后大多也是词典研究的上升期或高峰期。

表4 部分词典出版及修订情况统计表

(三)未来展望

基于词典学的研究现状,未来应在以下三个方面进一步推进词典研究。

1.深入开展词典学理论研究。中华人民共和国成立以来的词典编纂实践迅速开展,但“词典学”与“词典编纂”的界限划分不够明确,词典学理论研究滞后于词典编纂实践的发展,缺少互相促进的良性循环。词典出版的数量越来越多,但在质量上仍有提高的空间。词典学理论的深入研究有助于提高词典编纂的质量,二者的发展是相辅相成的。

2.扩大研究成果期刊发表范围。以往词典学研究成果主要集中发表于《辞书研究》一种期刊,这固然有便于收集研究资料、展现词典学研究历时发展态势的好处,但同时表明其他期刊较少选用词典学研究论文,如此少的发表平台说明学界对词典学研究的重视程度仍很不够。“不将辞书编纂作为研究工作,不承认其研究工作量是完全错误的,已经极大地影响到了辞书编纂事业”(3)参见史有为.《新华外来词词典》编后略记[J].辞书研究,2016(1):73-77.。应该更加重视词典学相关研究,在相关期刊中增设词典学和词典编纂研究等相关栏目。

3.扩大词典学研究队伍规模。史有为在其词典序言中感慨,辞书编纂“招不到合乎要求、数量足够的编写人员”,原因在于,许多权威机构未将辞书编纂算作真正意义上的“研究”(4)参见史有为.新华外来词词典[M].北京:商务印书馆,2019:序1.。辞书编纂过程包括:“筛选词目和发现新词,推敲释义注音与义项的分合,研究规范词形,反映时代性,规划辞书类型或模式,根据读者需要与心理承受提供合适的知识,纠正以往的误识、误记,等等。”(5)参见史有为.《新华外来词词典》编后略记[J].辞书研究,2016(1):73-77.其研究任务繁重,难度与强度均不是个体所能承担的,需要建设专业、强大的编写与研究团队。