牧村景观及其再造

——新疆伊犁河流域琼库什台村的个案

罗 意 郭志静

一、景观及其生态人类学意蕴

“景观”(Landscape)在人类学中有着深厚的根基,早期被用于描述特定地域的自然环境、地理背景、住所及居住环境等人类生活的最基本要素之一。(1)葛荣玲:《景观人类学的概念、范畴与意义》,《国外社会科学》2014年第4期。克洛德·列维-斯特劳斯(ClaudeLévi-Strauss)提出“家屋社会”的概念,认为家屋是社会空间中的重要元素——建筑,是满足以家庭为中心的物化形式。在以房屋为基础的社会中,核心家庭的产生是通过物质的房屋得以体现。(2)Claude Levi-Strauss,Anthropology &Myth,Oxford &New York:Basil Blackwell,1987,pp.151-152.“景观”还为我们思考社会关系与物质空间的共生关系提供重要视角。(3)朱凌飞、曹瑀:《景观格局:一个重新想象乡村社会文化空间的维度——对布朗族村寨芒景的人类学研究》,《思想战线》2016年第3期。马歇尔·莫斯(Marcel Mauss,又译为“马歇尔·毛斯”)发现,爱斯基摩人的冬季与夏季居所分布完全不同,冬季集中而夏季分散。与两季相关的社会形态——宗教、法律、社会结构、关于自然的认知——表现出“二重性”特征。莫斯说“这一交替(冬夏交替)表达了这个形态学组织所经历了集中与分散的节奏,社会生机勃勃的运动是与周围的生命运动同步的”(4)马歇尔·毛斯:《社会学与人类学》,余碧平译,上海:上海译文出版社2003年,第366-367页。。埃文斯·普理查德(E. Evans-Pritchard)发现,努尔人将时间观念与其生产生活行为嵌入生态环境与社会结构中,且以活动或事件的顺序作为表达时间的参照点。(5)埃文斯-普理查德:《努尔人》,褚建芳译,北京:商务印书馆,2017年,第152页。他还发现资源的时空分布要求努尔人保持移动的生活方式。(6)埃文斯-普理查德:《努尔人》,褚建芳译,北京:商务印书馆,2017年,第147页。这不仅使努尔人的食物生产具有旱季与湿季的二重性特征,还使努尔人的整个生活在一年中呈现鲜明的二重性。(7)埃文斯-普理查德:《努尔人》,褚建芳译,北京:商务印书馆,2017年,第142-143页。爱斯基摩人与努尔人社会形态的二重性既具有生态基础,也产生生态后果。莫斯指出,爱斯基摩人与猎物存在共生现象,即关键资源(鲑鱼、海豹)季节性非平衡分布造就了社会形态的二重性。(8)马歇尔·毛斯:《社会学与人类学》,余碧平译,上海:上海译文出版社,2014年,第469-470页。普理查德指出,食物的数量和种类随季节性变化具有社会学方面的意义,即社会生活的节奏源于努尔人旱湿两季的移动。(9)埃文斯-普理查德:《努尔人》,褚建芳译,北京:商务印书馆,2017年,第112-113页。毋庸讳言,顺应资源时空分布而规律性移动是族群维系与所处生态环境平衡关系的策略,是族群生态智慧的一部分,并内在于族群的生计模式、生活形态、生态观念与环境行为之中。

20世纪80年代以来,“景观”在人类学理论中的重要性愈发凸显,形成了景观人类学(Landscape Anthropology)这一新的分支学科。蒂姆·英戈尔德(Tim Ingold)提出,“景观”应融入“人”“群体”“社会”与“文化”等基本问题,以赋予特定的文化属性与社会空间属性。(10)Tim Ingold,The Perception of the Environment,Taylor &Francis e-Library,2002,p.59.莫里斯·布洛克(Maurice Block)对马达加斯加家屋社会的研究中揭示,房屋是有生命的且不断延续的过程。扎费曼尼瑞人将父母或祖辈遗留下来的房屋视作社会活动中的“圣屋”,持续对其进行“硬化”——修缮、装饰与维护,以强调代际关系的延续,并通过在圣屋集会和仪式活动得到圣屋的滋养与护佑。(11)莫里斯·E.F.布洛克:《吾思鱼所思:人类学理解认知、记忆和识读的方式》,周雷译,上海:格致出版社,2013年,第105-106页.英国人类学家赫希(Eric Hirsch)提出,当地人所感知、记忆与认同的“地方”——源于生产生活实践的积累,与他者观察、描述的“地方”共同构成景观人类学的研究框架。(12)E. Hirsch,M. O’Hanlon,The Anthropology of Landscape: Perspectives on Place and Space,Oxford: Clarendon Press,1995,pp.12-13.当地人的生计与生活方式、景观实践、历史记忆、文娱空间、地方、传统及移动性等被认为是景观人类学研究的重要内容。(13)葛荣玲:《景观人类学的概念、范畴与意义》,《国外社会科学》2014年第4期。

在景观人类学的研究中,地方传统社会与所处生态环境关系依然是一个重点。菲利普·德斯科拉(Philippe Descola)在《超越自然与文化》一书中强调重新思考“自然—文化”的二元分离,主张应以“本体论”视角追溯地方“群体”如何形成,并重新审视其思维模式。(14)弗雷德里克·凯克、王希言:《万物有灵论视角:捕食作为行为和感知的模式》,《原生态民族文化学刊》2020年第2期。英戈尔德提倡“新生态学”,试图超越“自然—文化”的二分范畴,以“栖居视角”呈现“景观的时间性”。他指出,平图皮人从一地到另一地的旅行,是通过其身份将他们整合为一个整体,形成有序的、周期性生命活动模式。(15)舒瑜:《英戈尔德“新生态学”视角下的景观研究》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2022年第4期。这一规律性运动表现了人类栖居及活动轨迹——时间轨迹与空间秩序交叠共存。(16)索杰(Edward W. Soja):《第三空间:去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程》,陆扬、刘佳林等译,上海:上海教育出版社,2005年,第298页。戴维·哈维(David Harvey)也认为,时间与空间之间存在“嵌套关系”——使时间空间化(存在)。(17)戴维·哈维:《后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究》,阎嘉译,北京:商务印书馆,2003年,第340-341页。社会从传统到现代转型进程中存在内在连续性与创新性,并在新的结合中不断拆解与重新结合。(18)戴维·哈维:《后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究》,阎嘉译,北京:商务印书馆,2003年,第71-72页。这会重塑人们对时间与空间的体验,导致“时空压缩”效应——传统空间与现代空间的景观叠加呈现跨时空快速运动的空间秩序。(19)戴维·哈维:《后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究》,阎嘉译,北京:商务印书馆,2003年,第374页。

本文以新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村的田野调查资料为基础(20)笔者于2018年8月、2020年7月先后两次对琼库什台村的景观、牧民生产生活方式等进行实地调研。2023年7月28日—8月2日对该牧村和牧民的新变化进行了补充调查。,运用景观人类学理论对该牧村传统景观及其所呈现的“生态智慧”进行描述和分析。琼库什台村位于伊犁河流域,1983年因牧民定居而成为一个行政村。之前,琼库什台的牧民以牧业队为单位,散布在天山深处的沟谷与琼库什台河河谷内放牧。中华人民共和国成立前,这里是哈萨克族阿勒班部落的活动范围,牧民以阿乌尔为单位生产生活。截至2023年,全村共457户1735人。该村在2010年、2014年、2017年、2019年先后被授予“中国历史文化名村”“中国传统村落”“中国少数民族特色村寨”与“首批全国乡村旅游重点村落”等称号,被地方政府作为文旅融合重点建设的旅游接待地,牧村景观因此经历了再造。本文也将对旅游开发进程中牧村景观变化进行分析,进一步探讨牧村景观变迁的机制。文章最后对生态人类学介入景观研究的可行性进行分析,并揭示景观研究对拓展生态人类学视野所具有的价值。文中凡未说明数据来源之处,皆来自田野调查。

二、牧村传统景观

琼库什台村传统景观可分为聚落空间、生产空间与生活空间,并通过牧道空间将它们整合为一体化的景观格局。

(一)聚落空间

琼库什台村位于西天山深处的乌孙古道与琼库什台河之间的二级阶地上,海拔1970米,距特克斯县城90千米,交通不便。从空中俯瞰,琼库什台村空间形态呈带状式格局分布在琼库什台河一侧,四面环博孜达拉山,地势呈东南高、西北低的空间格局。该聚落包括雪山草原、密林、溪谷等自然景观,游牧生产景观,木屋与毡房建筑景观,乌孙古道(21)乌孙古道是连接天山南(塔里木盆地)北(准噶尔盆地)的重要通道,也是古代乌孙与龟兹两地交流的要道,还是历史上乌孙人进出天山腹地伊犁河流域的必经之路。乌孙古道贯穿琼库什台村,形成连接乌孙古道北向的重要通道,因此琼库什台村称为乌孙古道的北入口。和山地牧场等特色景观。聚落北邻准噶尔盆地,往南是塔里木绿洲,是乌孙古道的北入口。聚落西面与阔克苏河临近并可通往特克斯县城,东面与喀拉拖海乡为邻。聚落四周草原环绕,水草丰茂。

该村是20世纪80年代初特克斯县定居的牧业村之一。定居前,聚落空间规模小、人口稀少,只有二三十户游牧人家散落在聚落核心区。为方便河两岸牧民转场和运输材料,1980年县政府和林业局共同重修了村口年久失修的塔什老桥(木桥)。重修后的石拱桥为牧民生产与生活提供了便利。定居后,牧民人口增长较快,2018年时核心区域已达130余户。聚落沿琼库什台河水流方向南北向延伸,乌孙古道将聚落分为面积大致相等的东西两部分。巷道顺应地形以“东南——西北”方向分布,与冬季主导风向形成90°的防风界面,能有效阻挡冬季寒风。两条“十字形”街巷统领各级自生式巷道组织,即顺应地势走向和利用空间的有限性形成自然式巷道组织结构。聚落空间形成相对内向型的水平与垂直形态,既是对聚落空间独特的地理条件、气候特征与草场资源禀赋的适应,也反映了牧民与聚落和谐共生的关系。

(二)生产空间

哈萨克族谚语“草场是牲畜的母亲”揭示了草场资源对游牧生产的重要性。琼库什台村牧民生产空间以季节性牧场资源的空间分布为基础,形成了冬、春秋、夏的四季三地(22)杨廷瑞:《游牧业的四要素》,《新疆社会经济》1995年第2期。牧场。

琼库什台村所在位置是牧民的冬季牧场,因此冬季生产空间与聚落空间大体重合,利用时间是12月初至次年3月底。牧民选择在琼库什台河河谷的低山丘陵及山前平原区定居放牧,此处冬季积雪较少,气候较温暖,是理想的冬季牧场。每年3月底,冬季牧场的积雪逐渐融化,牧民赶着牲畜、携带毡房与生活必需品离开琼库什台村向西天山的阔克布拉克、沃西布拉克、卡拉克勒等海拔1500~2200米左右的中山带山间谷地或盆地转移。牧民在春季牧场停留的时间为每年的3月底至5月底,放牧时间为60天左右。在此期间,牧民主要完成接羔、育羔等工作。每年5月底至6月是春夏牧场的转场时间,6月中旬牧民分别到达海拔2200~3600米左右的包扎敦牧场(高山或亚高山草甸区)。夏季牧场地势高、坡度大、光照充足、降雨量充沛及气候凉爽的草场生态环境,可利用时间为90天左右。牧场内植被喜湿耐寒、产草量为牲畜抓肉膘提供了优良的场所条件;秋季牧场与春季牧场的位置基本重合,所以牧民将两者合并,统一称为春秋牧场。秋季牧民主要利用河流和琼库什台河两侧的沼泽草场,正是秋季花草结籽时节,利用好这些牧草资源有利于为牲畜增油膘,可利用时间是60天左右。进入12月份,牧民赶着畜群返回琼库什台村附近的冬季牧场。牧民经过四季有序的转场活动,合理有效地完成一个游牧生产的全过程。

按季节划分牧场是游牧业最明显的特征。也是牧民世代生产实践积累而形成的一系列放牧技术与策略。四季牧场的游牧轨迹刻画了牧民在特定时间的季节性移动趋势。冬季,牧民以集中式格局分布在琼库什台村周围的山前平原或琼库什台河河谷处放牧;夏季,牧民以分散式格局分布在天山深处各条山间沟谷处放牧。牧民根据季节、气候、地势、水草等差异明显的自然条件,以移动的方式利用水草资源而形成“冬季集中,夏季分散”的社会空间模式,这是维系草原生态平衡的有效路径。

生产“冬季集中,夏季分散”的特征是牧民适应水草资源非均衡分布的结果。春秋两季,生产空间存在一个“聚”“散”的过程。从冬季牧场到夏季牧场是生产逐渐分散的过程,以夏季分散的形式充分利用天山深处丰茂的水草资源。从夏季牧场到冬季牧场则是生产逐渐聚合的过程,以冬季集中的方式充分利用伊犁河谷的草原资源。显然,牧民的生产空间转换是一个四季有序、图景各异的游牧“时间序列”,季节性转换连接不同生产空间,体现了牧民顺应自然规律而有序开展生产实践的生态智慧。

(三)生活空间

托马斯·巴菲尔德(Thomas J.Barfield)指出,“游牧”一词是“游”与“牧”的组合,前者指生活方式,后者指生产方式。(23)Tomas J. Barfield, The Nomadic Alternative, NJ:Prentice Hall, 1993, p.4.从生态环境与其关系来说,牧民核心的生活空间需要满足不同季节的居所形式、居所营建与居所用材等方面的基本需求。

牧民春秋、夏三季的生活空间属于分散型。在春秋、夏三季,是牧民以家庭为单位的游动放牧且移动频率较高的季节。(24)陈祥军:《阿尔泰山游牧者:生态环境与本土知识》,北京:社会科学文献出版社,2017年,第173页。为了充分利用水草资源,移动将草原、牲畜、牧民的游牧业四要素中的三者连接起来,使牧民的生活方式表现为春季逐渐分散、秋季逐渐聚合的迁移过程。为了方便搬迁与搭卸,牧民选择可移动的居所——毡房。春秋牧民将毡房搭建在春秋牧场(属于中山带山间谷地或盆地),地表无径流,人畜用水均来自未融化的积雪。春季牧场属于戈壁荒漠草原,产草量很低且地域宽广,便于牧民以较分散的空间搭建毡房。接羔和配种时,牧民居住才相对集中一些,且需在固定的接羔点或配种点生活约30天,其他时间则频繁移动。夏季牧民居住在包扎墩牧场(海拔较高的高山、亚高山草甸区),气候温润适宜。牧民以家庭为单位分散在天山深处的沟谷中,逐水草而生,闲余时间他们会制作各种奶制品、加工羊毛、制毡、鞣制皮子、储备燃料等。因此,从一年的周期范围来观察,琼库什台的牧民在春秋、夏三季居住空间为逐渐分散的空间形态,主要是因为草原资源分布非均衡性而导致牧民居住呈分散式的社会空间模式。

牧民冬季生活空间属于集中型。在冬季,12月初至3月下旬,青壮年牧民仍需赶着畜群返回琼库什台河河谷的哈依河区和青布拉克区等冬季牧场。牧民选择在海拔较低的背风、向阳、气候较温暖的小沙丘旁以“阿乌尔”为单位定居放牧。每个阿乌尔都有较固定范围和地界,并在其范围和地界内从事打草、筑棚和修圈工作。他们的居所仍以毡房为主要的居住形式。老幼多居住在琼库什台村,其居所形式为固定式的原木构建筑。这类居所包括居住空间、院落空间、棚圈等基本空间形式。居所营建就地取材,选用整根原木简单加工后,营建原木构主体的木屋,反映了居所用材资源适宜性特征。院落空间为满足冬季牲畜的圈养需要,因此空间尺度相对较大,通常会设置牲畜饮水槽等设施。棚圈的材料选取不同的组合形式,且高出地面,这有利于保持干燥。位置较低的棚圈在前面开门,朝向流水的方向。这种布局的经济性,可以将生产所需的房间整合在同一个屋檐下。牧民的居住空间与棚圈会保持一定的距离,用水主要来自配置的储水桶和储存池等。院落距离河岸保持200~500米的距离,旨在有效保护和利用水源。同时,在遇到特大暴雨时,院落可免受山洪等自然灾害的侵袭。因此,冬季牧民的生活空间表现为集中型的社会空间模式。

分散与集中也是牧民社会文化生活的节律。中华人民共和国成立前,哈萨克族牧民生产生活的单位是阿乌尔。之后,哈萨克牧民在相当长的时期依然保存着这种社会空间形式。冬季是阿乌尔形态最为完整的时期,牧民以一个群体阿乌尔(家)为单位集中式地分布在聚落附近的低山丘陵及山前平原区。夏季是阿乌尔的分散期,牧民以家庭为单位散布在天山深处各条山间沟谷处。在春秋两季,阿乌尔经历了逐渐分散,秋季又逐渐集中的过程。一年中,牧民的社会文化生活也遵循分散与集中的逻辑。夏季少有群体性活动,婚礼、赛马、姑娘追等社会文化活动多集中在阿乌尔逐渐聚集的秋季。秋季阿乌尔内的牧民都是合群放牧,为牧民的社会文化活动提供便利的交流空间。

(四)牧道空间

对牧业生产来说,牧道具有十分重要的价值,是人畜移动的空间,又是牧村景观转换的衔接空间。它有规律地将四季移动式的生产与生活空间连接为以一年为周期的时间序列。

传统牧道是牧民季节性迁徙流动的通道,也是连接季节性牧场完成一周期游牧生产的路线。牧道为牧民的游牧生产及移动提供了生态资源。琼库什台村20世纪80年代以前主要作为牧道空间满足转场需要,具有补给站的功能。其空间可容纳30万头(只)牲畜同时穿过(25)数据来源:笔者根据2023年7月对伊犁州特克斯县喀拉达拉镇镇长夏依扎提的访谈而整理。并形成3条牧道空间,主要包括:(1)从哈依河—青布拉克牧道空间(2010年后,这两地逐渐发展为琼库什台村的2个区);(2)从塔西巴扎(聚落核心区)—喀拉勒特牧道空间;(3)从乌孙古道北入口—包扎墩牧道空间。由于琼库什台村属于高山牧场,地形地貌多样化、植被类型垂直分布不均,位于不同海拔的四季牧场表现出明显的分带性。这三条牧道的空间分布顺应了地势,衔接了不同海拔的季节性草场。牧道空间及其季节性转换,揭示了游牧生产的规律性,反映了牧民顺应自然而生活的态度。其空间序列和线路轨迹体现了牧场空间内在游牧行为的秩序性和规律性。这是牧民在四季转换条件下完成的以一年为周期的(见图1)牧道空间轨迹图。总之,依托牧道空间和人畜在三地牧场的规律性移动,季节性牧场空间序列实现了整合,而且不同阶段之间是连续的而非割裂的。

图1 牧民在牧道空间完成的一周期动态轨迹图

在琼库什台村传统景观中,牧民合理利用独特的地理条件与气候特征而营建的聚落空间,因草原资源季节性非平衡分布而形成四季转换的生产空间,进而构筑了冬季聚合而夏季分散的生活空间。牧民通过迁徙流动的“牧道空间”实现牧场空间的整合与调适,构建了四季有序、图景各异的游牧时间序列。长期而稳定的游牧景观反映了牧民在适应自然生态环境下不断调适其生产技术、生活方式而积累的生态智慧。

三、牧村景观的再造

2010年后,当地政府发掘琼库什台村的自然与人文资源,大力发展旅游业,推动了牧村景观的再造。

(一)聚落空间

乡村旅游业的迅速发展使琼库什台村的聚落空间发生了显著变化,主要表现为内部空间的拓展与外部空间的整合,从而促成了聚落空间外向型发展。

牧民定居前,该村的聚落空间主要以核心区为主。2010年后,聚落空间逐渐发展为哈依河、塔西巴扎、阔克布拉克、青布拉克四个片区。哈依河区(哈萨克语为“弯坡”的意思)位于入口处,人口占全村人口1/4;塔西巴扎区位于核心区(这里指原聚落空间),牧户130余户;阔尔布拉克区(哈萨克语为“大平台”的意思)位于后山区,牧户30余户;青布拉克区位于河谷区,牧户70余户。聚落空间从核心区向河谷—后山方向不断拓展,整体形态逐步集中化。

2022年时,村落面积已扩大至127.63平方公里。街巷组织系统保持原有“十字形”主导的自然曲折排列机理。路面采用河石、鹅卵石、水泥等硬质铺装材料进行整修。村落外围利用传统牧道空间改造主题性徒步线路景观,北面是连通喀拉峻大草原的徒步体验路线,南面的乌孙古道现在是穿越天山至南疆阿克苏地区的徒步线路。后山至高山湖开发自驾营地,沿途营造网红秋千打卡处。聚落由内部空间的发展逐渐向外部空间延展,充分利用聚落外围的自然景观与其形成共生关系。在文旅企业策划下,该村建立聚落典型景观风貌与外围自然景观优势资源共享机制,并拓展完善旅游休息站服务功能。由此,琼库什台村的聚落空间在旅游开发的主导下强化外向型发展,利用聚落外部景观资源与内部空间有机融合,增强了牧村旅游空间生机活力,实现了聚落内外空间的动态平衡与协调。

(二)生产空间

牧民的生产空间从以牧业为中心的空间形态逐步演变为以“旅游为主、牧业为辅”的空间形态。

游牧生产空间中的牧业生产功能仍然存在,而且在旅游业发展背景下发生了新的变化。首先,牧民们将房屋租给旅游公司后生计方式呈现多元化。包括:(1)牧民继续返回四季牧场开展放牧活动;(2)牧民把牲畜交给代牧者或围栏圈养;(3)牧民以马为资本加入马队服务社或参与其中为游客提供向导服务。其次,传统牧道空间的功能实现从单一的牧业生产到以牧业生产与文旅融合并重的新业态服务的转变。如,从乌孙古道—包扎墩、从塔西巴扎区(核心区)—喀拉峻、从后山—高山湖等传统牧道生产空间演变为以“自驾游”“骑马徒步”“帐篷营地”等特色旅游线路景观。最后,传统季节性牧场的生产景观、特色木构建筑群与典型聚落景观则演变为游客提供观光、留影的聚落景观。

以聚落为中心的传统生产空间迅速拓展为商业化的旅游生产空间。2018年8月,笔者在琼库什台村的调查发现,当时居住在临近街巷的30余牧户在自家院落经营牧家乐,为游客提供食宿空间。2019年初,西部文旅公司为该村旅游规划和管理运营,通过支付租金或分配红利的形式流转牧民宅基地或草场等资产,再转租给商户实现文旅生产空间再造。2023年7月,笔者对琼库什台村回访时发现,西域文旅公司依托当地游牧文化,开发草原旅游经济新模式。该公司集中打造草原民宿、牧家乐、乌孙古道观光、民俗体验等特色旅游生产空间。这一生产空间的拓展过程表明其传统游牧生产空间已转换为成熟的旅游生产空间,实现了草原文化资源的资本化。

(三)生活空间

在旅游业的影响下,牧民游牧生活方式快速向以旅游发展为主的生活方式转变,进而促成以牧业为中心的日常生活空间向以满足游客为中心的服务空间转化。

琼库什台村的生活空间属性呈现典型的商业化空间特征,牧民搬离聚落中心区至新安置的定居点,形成牧民新村,原有牧村核心区转化为文旅开发的中心。在牧村图景再造过程中,旅游空间不断由核心区向河谷、后山方向纵向扩展,满足游客的生活空间呈圈层式延展。在文旅企业的策划与资金支持下,各类经营主体通过改造原有院落、新建民宿等拓展和满足以旅游生产为主的生活空间,以牧民日常生活空间为主的物质空间已被“现代性”的文旅空间所挤占,其功能也由单一向复合转型。

琼库什台村作为草原文化旅游深度实践区,其聚落中心的生活空间呈现多功能特征。它具体表现为聚落日常公共生活空间改造升级为公共停车场、马队服务社、网络商业服务点、垃圾处理站、游客服务站、旅游厕所等配套设施,以满足游客沉浸式旅游体验。牧民居住的院落为满足旅游市场的需求被打造成主题民宿+特色餐饮空间,如古道民宿、原始部落、白马山庄、云雾牧家、福泉牧家乐、虹桥牧家乐等。开发商积极探索“旅游+”“文化+”融合的新业态,结合草原文化资源禀赋,开发了3条文化景观廊道。乌孙古道、塔西巴扎区至喀拉峻牧道、后山至高山湖牧道,作为该村网红旅游体验项目之一,深受游客的青睐。新牧村景观的生活空间在生产过程中带有资本驱动的策划性和“去生活化”的特质,牧民的日常生活空间被文旅企业有计划地开发为旅游空间。

(四)文化空间

为打造高端草原文化旅游体验地,当地政府有计划地在伊犁河流域选择相关牧村开展草原文化空间的“创新工程”,琼库什台村作为示范项目列入其中。该工程不仅包括“硬”文化空间的建设,还包括“软”文化空间的营造。前者包括基础设施、传统民居的改造、景区环境提升等,后者则更多指传统文化展示场所、文娱活动表演场所等。

传统民居营造以提升文化空间的场所体验效果为目标。2017年政府以振兴草原经济,复兴草原文化为主线,对琼库什台村百年建筑开展修复改造。在改造过程中,当地政府注重文化空间载体和符号的保护与创新,充分利用新建筑材料与传统技艺有机结合,营造类型多样的文化空间,满足当地牧民与游客需求。2020年,西部文旅公司对聚落核心区的民宿连片区的传统民居改建,强化建筑结构特征的保留与复合功能的拓展。

在传统文化展示方面,以注重游客沉浸式文旅体验为开发路径。以哈萨克族民俗馆为代表的文化空间陈设了民族服饰、木刻版画、哈萨克族刺绣、特色小饰品等可供游客体验,还有民族特色美食品尝活动、骑马徒步等旅游项目。在文娱活动表演方面,以深度开发节庆消费为主推。文旅企业策划与推介姑娘追、叼羊、篝火、阿肯弹唱等草原特色文娱活动表演,以吸引更多游客停驻,聚合更多的消费项目,以此提升整体收益。

琼库什台村的文化空间表现出文旅一体、传统与现代融合及创新的“游牧文化”空间氛围。游客的短期旅游活动是由文旅企业策划并以“订单式”“快餐式”的形式呈现,主要包括:以典型景观风貌和传统民居游览的聚落空间,以“自驾”“骑行”“徒步”等方式穿越传统牧道空间体验游牧转场情境的生产空间,以特色民宿居住和美食品尝的生活空间,以旅游公司承办的文娱活动表演和传统文化展示的文化空间。

以上几类空间序列与时间轨迹交叠共存体现了牧村景观的时间性,即将传统牧民的四季生活牧景压缩为现代游客在短期内可获得的深刻体验——具有明显的“时空压缩”效应。在牧村景观再造中,传统生态智慧被创造性地融入其中,主要包括:聚落空间的景观风貌与传统民居得以原真性保存与保护,生产空间中游牧生产功能的保留与转化,生活空间中日常生活情境化的表达,文化空间中传统文化符号的传承与创新,等等。

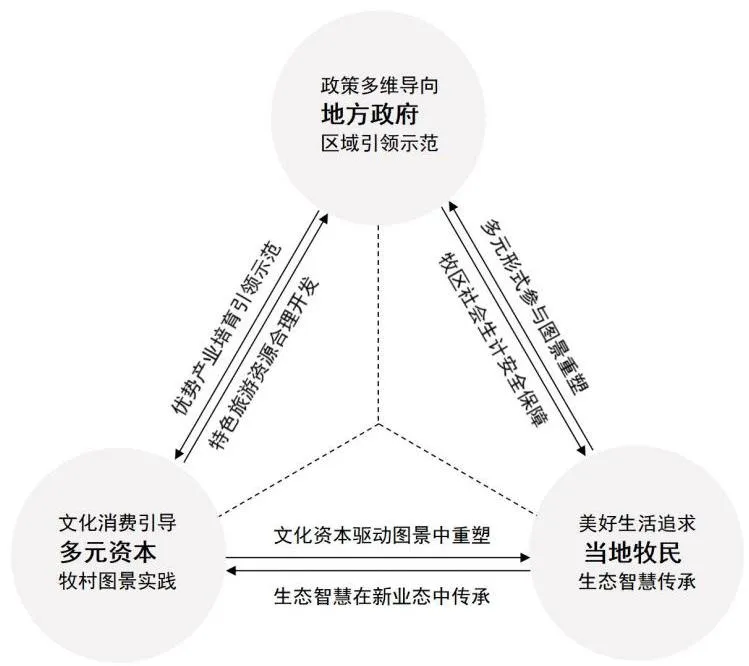

四、牧村景观变迁机制分析

已有研究表明,旅游空间生产的主体,指参与旅游活动,能够做出影响空间生产关系的人或组织,包括政府、旅游开发商、旅游社区居民等。(26)翟向坤、郭凌、张晓,等:《旅游空间生产语境下的乡村景观记忆与重构研究——以成都市红砂村乡村旅游发展为例》,《湖北民族大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期。笔者的调查发现,琼库什台村景观的变迁是政府、开发商、游客与牧民等多个利益主体参与推动的结果,并构建了多元主体共同参与、共享成果的机制。

第一,地方政府是引领牧村旅游业发展的重要主体。根据笔者2020年在琼库什台村的调查,2019年当地政府投入250万元资金引进企业,整合民宿,并对105户特色百年建筑修复改造。投资150万元对30户传统民居室内装修,投资75万元更新马队服务设施等。2020年底,琼库什台村民宿、餐饮、超市、文创等数量迅速增加到84家。马队服务社、蜂蜜加工等合作社解决牧民就业87人,人均收入已达到5万元。截至2023年,由政府和旅游公司集中开发的民宿产业已形成规模。如今牧村的牧家乐和民宿已由最初的30余家发展到现在的128家,日均接待车辆1000~1500辆、游客4000余人次。(27)资料来源:2023年琼库什台村村委会统计数据。政府通过投入资金,在琼库什台村开展了整体规划、景点建设、人员培训等措施,积极适应文旅融合新业态发展的新要求,推动了该村旅游业的快速发展。

第二,开发商是牧村“文化+”“旅游+”优势资源消费的引导者与草原资源开发的实施者。开发商不仅通过对琼库什台村传统游牧文化资源开发运营实现一定收益价值,还带动当地牧民文化资本重塑。2019年底由西部文旅公司对牧民传统民居承包经营,与地方政府共同完善琼库什台村的交通、水、电、网等基础设施建设。2020年推动核心区牧民宅基地流转120余套,改造为集中民宿连片区。除此之外,文旅企业租赁老学校、琼库石台小学、粮仓等打造高端主题民宿。在企业帮扶协助管理下,琼库什台村2022年实现户均收入15万元左右,村级收入突破100万元。(28)资料来源:2022年特克斯县喀拉达拉镇政府工作报告。开发商依托牧村景观资源优势,创新文旅产品供给,打造出了“文化+”“旅游+”等文旅新业态。

第三,游客是牧村新景观中草原文化符号的消费者。每年的5月至9月,当草原变绿时,牧村优美的自然景观、特色的建筑景观、典型的游牧文化景观吸引了大量游客到此游览体验。具体体验方式包括:雪山草原、密林溪谷等自然景观体验,美食、木屋、毡房特色食宿空间体验,乌孙古道骑马徒步体验,琼库什台河河谷户外露营体验,后山欣赏日出及网红秋千的体验等。牧村典型景观风貌、特色景观廊道、传统文化展示与文娱活动表演等展现了独特的地域文化景观。牧村新景观再造以地域形象与特色旅游体验相结合,吸引更多潜在游客加入高山草原的旅行中。

第四,牧民是高山草原传统知识与文化体系的传承人和受益者。传统草原文化游牧主体身份在很大程度上产生于高山牧场和社会人文环境之中,即有着地缘文化和自然禀赋的双重影响。牧民身份的归属及其产生,与天山、山涧谷底、高山草原、文娱空间、游牧居所等特定的自然与人文地理融为一体,固化了“游牧人身份”。与游牧相关的文化符号、民间习俗、神话和其他文化景观,被有效融入新的空间,焕发新生。融入既是对游牧人身份与游牧文化的继承,也是牧民适应新时代发展要求而做出的选择。作为受益者,牧民不同程度地享受着草原带来的红利,具体表现为:琼库什台村在“明星村”光环下,占比不足5%的牧民通过改扩建,在自家庭院经营牧家乐;占比85%左右的牧民把自己的木屋和草场租给旅游公司以获取经营红利,并在迁居新村后继续从事牧业生产。占比10%左右的牧民成了景区服务人员。

总体来看,琼库什台村依托优质的旅游资源构建了政府引导、开发商(文旅企业)塑造、游客驱动、本地牧民对美好生活的向往等多主体共同参与的(见图2)景观变迁机制。这呼应了近年来旅游与文化遗产景观相关研究成果。覃锐钧、韦玉妍提出了村落文化遗产景观再生产的三重属性,认为国家层面开展传统村落调查引发了保护与利用村落文化遗产的热潮;地方力量基于传统的“家”文化参与和拓展了村落文化遗产的景观再生产,营造了新的家园/社区空间;国家与地方在有意无意中张罗了迎合社会大众的公共空间。(29)覃锐钧、韦玉妍:《村落文化遗产景观生产的三重属性》,《湖北民族大学学报(哲学社会科学版)》2023年第5期。如前所述,在牧村新景观营造中政府、开发商、游客与牧民是不同程度的受益者与实践者,呼应了覃锐均与韦玉妍的观点。以经济而论,政府宏观政策的制定和资本导向带动了牧区面貌的大幅度改善,起到区域引领示范作用。开发商以资本提供者的身份,成为新景观重塑的掌控者,通过优势资本投入占有优质空间资源,并从旅游业的发展中获益;牧民通过院落空间租赁红利和旅游服务收益,提高了家庭收入水平。旅游业的发展也给当地生态环境、文化传承带来一些挑战。比如,旅游公司占用优势牧场资源以满足游客为中心的商业需求,造成草原空间被挤压,并可能加剧超载过牧和草原生态环境退化的风险。因此,处理好旅游开发与草原生态环境的关系,是当前和今后相当长时间中要思考的重要问题。显然,若是草原生态环境持续退化,以草原为主题的旅游产业也将失去高质量发展空间。

图2 牧村景观的变迁机制结构图(图来源:作者自绘)

五、结语

游牧社会的研究揭示了“人、畜、草”三者在长期互动中形成和谐共生的关系,是牧民维系与所处生态平衡关系的技术或策略,彰显了地方人群所蕴含的“生态智慧”。(30)罗意:《在游牧与农耕之间:新疆定居游牧民自然观与环境态度的变迁》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2015年第5期。本文的分析表明,传统牧村景观被快速融入新时代旅游发展之中,在多维度时间与空间内深刻交流与交融、演化与创新,最终形成了现代牧村旅游空间形态。在牧村景观再造过程中,牧民传统的生态智慧并未消失,而是通过创造性转化融入文旅融合的新业态之中,并为牧村实现乡村全面振兴提供了重要的文化资本。在牧村新景观再造进程中,多主体携手共进,积极探索“大牧业—新牧村—强牧民”的发展路径,激发了牧区乡村振兴内外驱动力。在本文的个案中,草原与文化资源势能转化为文化资本动能,为牧村乡村振兴提供了绵绵不绝的内外动力。在乡村振兴进行中,牧区应立足生态资源禀赋,打造“一村一景象”,促进“传统牧业+文旅产业”深度融合,进而为实现绿色兴牧、品牌强牧和牧区乡村振兴提供新方向。毋庸讳言,在中国式现代化进程中,如何传承、发掘和创造性转化优秀传统文化助力乡村振兴,推动产业兴旺与生态宜居互促互融,是理解和把握人与自然和谐共生现代化中一个特别值得研究的重要议题。

本文的分析还表明,景观兼具有生态环境属性与社会文化属性,是认识和把握族群与自然、族群文化与环境关系的理想切口。事实上,如何将人与自然、文化与环境纳入一体化的分析框架中,始终是生态人类学的核心议题。“纳入”的关键便是要找到衔接两个方面的“中介”。这个“中介”既可能是生计方式、生活方式——比如马歇尔·莫斯对爱斯基摩人狩猎采集的分析、埃文斯-普理查德对努尔人游牧生产生活的分析,也可能是族群的仪式、禁忌或某些特定的习俗——比如罗伊·拉帕波特对马林人“猪宴”的分析与马文·哈里斯对印度“圣牛”的分析。显然,我们也可以将“景观”作为一种中介,并通过景观的分析去呈现人与自然、文化与环境的关系模式。景观又是可再造的,这既可能来自环境的变迁(比如自然灾害诱发景观变化),也可能来自社会的变迁。在本文提供的案例中,“再造”首先来自于旅游业的发展,进而促成人们去改造甚至去创造景观。景观的再造由社会变迁而生,进而作用于景观的再造,最终也一定会落到人们生活的环境上。对当代生态人类学来说,通过景观再造的分析去呈现社会变迁与环境变迁的互构无疑是一条可行的研究路径。总之,景观及其再造的研究将在景观人类学与生态人类学之间搭起一座桥梁,拓展生态人类学的学科视野,为中国生态人类学在新时代创新发展赋能。