论互动叙述中的意动性:从文字实验到游戏实践

何一杰

西华大学文学与新闻传播学院 四川成都 610039

叙述是人探求意义的重要方式,叙述的形式则随着媒介技术的革新浪潮不断发生变化。元宇宙的概念浪潮消退,人工智能再次引起热议,技术革新不断激起我们对未来技术、人文的想象,其带来的新的叙述可能性也受到学界的关注,叙述的互动性就是其中之一。若从“互动”与“叙述”两个概念的最基本层面理解,互动叙述并非技术革命的产物,而是人类意义世界形成之初就存在的交流方式。克里斯·克劳福德(Chris Crawford)给出的一个关于互动性的定义是:“发生在两个或多个活跃主体之间的循环过程,各方在此过程中交替地倾听、思考和发言,形成某种形式的对话。”[1]24这与绝大多数的人类意义活动过程相似,也是很多对“传播”的概念进行定义时的阐述方式。在对意义的研究中,不论是皮尔斯从哲学入手的符号三分式,或是从齐美尔到米德的社会学研究途径,“关系”始终是意义的核心内容。在这样的研究框架下,甚至可以说“互动”即“意义”,“叙述”是“意义呈现”的另一种称呼,“互动叙述”不过是意义问题的另一种表述方式。

在当代的叙述研究中,学者们努力为互动叙述进行某种区分。艾斯本·阿尔瑟斯首先区别了文本意义与文本媒介层面的互动,提出了“遍历文学(ergotic literature)”的概念。阿尔瑟斯关注的重点不是叙述接受者阐释、共情式的叙述互动,而是对文本实实在在产生物理影响的叙述互动。这种互动不是翻页、拒绝阅读此类的平凡行为,而是“需要非凡努力才能穿越文本”[2]1的阅读。阿尔瑟斯甚至将遍历文本与叙述文本区别开来,认为遍历是一种文本物理变化的可能性,是先于叙述和意义解读的。瑞安(Marie-Laure Ryan)显然也不满于互动性在传统文学批评中的隐喻式的用法,认为“通常无法摆脱计算机且无法被其他媒介播放的文本才是互动性的”[3]95。直接以媒介来划分互动性的界限。莱恩·考斯基马(Raine Koskimaa)则将互动性看作了数字文学的最主要特征[4]27。这些学者的研究将互动叙述的研究转向了媒介与技术的层面,走向了“文本媒介学”,并试图通过新类型与新模式的探讨来打通数字媒体与非数字媒体之间的分隔。

在数字化技术日新月异的当下,关注叙述的媒介与技术的确能新颖深入地探讨流行文本,但也正是因为技术的时效性,如果不探索叙述中的普遍规律,更新的媒介技术便会让讨论变得陈旧(例如讨论2020 年被互联网淘汰的Flash 媒介的叙述)。笔者认为,互动叙述的诸种探讨与广义叙述学中“意动性叙述”的论述十分契合。赵毅衡认为意动叙述具有以下形式特点:“1.非虚构,因为要改变某种经验事实性;2.‘我对你说’的人称关系非常清楚,而且不可改变;3.情节事件发生在未来,但语句可用现在时,以显示紧迫感,敦促听者采取行动;4.情节无绝对明确的结尾,因为要把决定结局的能力交到听众手里。”[5]35当我们从叙述意动性的角度来审视互动叙述时,不仅将互动小说、电子游戏与更广泛悠久的人类意义表达经验史结合了起来,更能发现广义叙述学中的空白类型,即一种虚构型意动叙述的可能。

一、互动叙述作为虚构型意动叙述的可能

赵毅衡在《广义叙述学》中指出了叙述学对意动性的研究空白:“至今叙述学界没有归纳出过这种叙述体裁,但许多论者的讨论已经接近这样一个概念,对意动性的专门研究已经呼之欲出。”[5]63他敏锐察觉到在意义的表达中存在一种劝服、说服的文本形态,大量存在于广告、宣传、包装、动员等等实践之中,认为他们都指向了未来的时间向度,并且需要在现实中接受检验,因此只能是纪实的。赵先生认为不存在“虚构型意动叙述”体裁,“虽然意动叙述说的尚不是事实,它们不可能是有意虚构,因为它们必然以某种令人不满的经验事实(例如夫妇无子)为背景,才能预言在什么条件下,这种情况就会改变。它们的总的意向方向朝向未来,预言这些情节将成为事实,只要时间一到,或只要接收者按要求办事,目前的情况就会改变(例如贵子出生)。因此,这种叙述的指称是‘透明’的,是针对‘即将来到’的经验事实。意动叙述归根结底是纪实型。”[5]60由此,赵毅衡对在广义叙述学的体裁类型划分中同样留下一处空白:虚构型意动叙述。

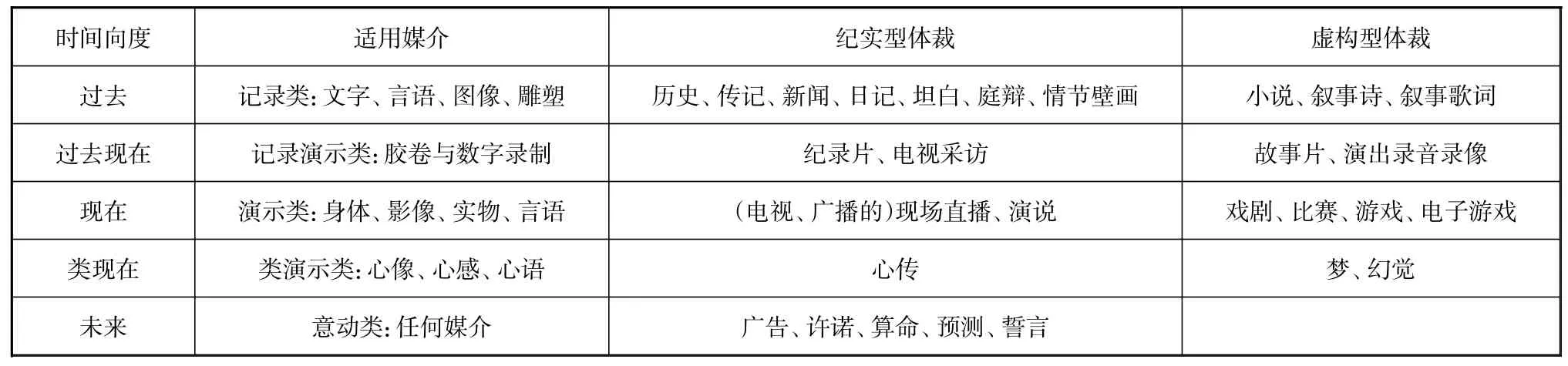

笔者认为,这个空白的原因并非“不存在”,而是可以“任意存在”。赵毅衡用五种不同的时间向度,结合纪实与虚构两种类型,将所有广义叙述的文本类型进行了划分[5]1,如表1 所示。

表1 《广义叙述学》中的叙述体裁基本分类

我们可以看到,时间和意义的向度与内涵都在未来向度的虚构体裁中趋于融合:媒介在时间向度的叙述形式演进中逐渐趋于“非特有”,即任意媒介都可以作为演示叙述、类演示和意动叙述的媒介,“适用于各种媒介,正是意动类叙述的一大特点。”[6]此外,体裁也随时间向度而扩大着内涵:纪录片可以有历史、传记、新闻的内涵,广告包含了坦白、采访、现场直播的形式;故事片具有小说的情节结构,梦境则如一场身临其境的戏剧或者游戏;小说可以包含历史信息,反之则不然。历史不能虚构,否则不被认可为历史;戏剧可以有演说,但成功的演讲不能被发现是在“做戏”①。由此,意动性叙述可以以任何媒介,任何体裁的形式呈现出来。正是这一特点,意动叙述与互动叙述产生了关联:就虚构型意动叙述的类型而言,并没有一种现有的叙述体裁因为满足“虚构型意动叙述”的特征而被独立地界定,但这种叙述类型又广泛存在于各种现有的叙述体裁之中,多以互动叙述的形式呈现出来。

意动性是普遍的,不论媒介的时间向度是过去、现在还是未来,其意义始终有朝向未来的可能性。“只有这样,人的意识才不会受限于渐渐模糊变淡的经验,也不至于在此刻不断滑向过去的过程中手足无措,而是向着未来不断独立自主地展开存在的各种可能性。”[7]221这种未来性针对一切人解释出的意义,在叙述文本中包括了各种媒介内容呈现的部分,也包括了叙述的形式。

就叙述的内容而言,几乎所有的叙述体裁都能够包含需要在未来的被叙述时间中接受检验的情节,因而能够具有意动性叙述的特征②。纪实型的叙述体裁,例如新闻报道未来可能出现的局面,对读者的警告、劝诫:“村里有致富项目,人人有脱贫门路。眼瞅着,老王养鸭致了富,越来越多的贫困户也变成了带头人。下一步,陈晓辉琢磨着继续激励老百姓,做活、做大产业。”[8]“冬日雪后,马儿庄村安静祥和。白学锋相信,这片土地正孕育着下一次丰收,‘节水滴灌改造,滋润了农田,也让咱的心田美滋滋的’”[9]。这些新闻报道中都存在某种未来指向的叙述,筹划、预测、希望的内容均需要在纪实层面被叙述时间的未来进行检验,因而是纪实型意动叙述的类型。

纪录片的叙述中同样存在未来的时间向度。《舌尖上的中国》第一季第一集结尾旁白云:“傍晚,圣武撑着船回到岸边,他要把今天采到的莲藕用苫布盖起来;新年的第一天,石把头独自上冰,春天50 万斤鱼苗儿,将会重新投放到湖里,老人仍然期待冰湖里的馈赠。当我们远离自然享受美食的时候,最应该感谢的是这些付出劳动和智慧的人们,而大自然则以她的慷慨和守信,作为对人类的回报和奖赏。”当作为过去现在时的记录演示类叙述发生时,莲藕尚未被苫布覆盖,鱼苗儿尚未投入湖中;“我们”可能尚未在享受美食之时心生感谢。而挖藕工、渔夫是否真的这样做了,能够在未来的事实经验中得到验证。

在纪实型意动叙述中,存在很多独立的叙述体裁,广告、许诺、算命、预测、誓言等。它们依赖接受者对事实经验的不满,用一个未来的许诺完成以言成事的目的[5]60。它们同上文提到的其他纪实型体裁中的意动叙述一样,是在再现框架一度区隔中的叙述,需要现实经验的验证:消费者是否购买了广告推销的产品,算命先生的预言是否灵验,发誓者是否遵守诺言等等。而虚构意动叙述则处于二度区隔的虚构框架之中,用“内部真实”的未来经验进行验证:当叙述接受者对意动叙述的事实检验也能够被虚拟化之后,整个意动叙述的过程就能够进行人为的设计和操纵。

虚构型意动叙述在过去向度的诗歌、小说、故事片中较为罕见,但不少实验性的创作都呈现出了类似的结构。在诗歌中,雷蒙·格诺《百万亿首诗》将每一行诗作为一个可供读者选择操纵的单位,读者可以“操纵”诗歌,用同样的上一句搭配截然不同的下一句。与之类似的是马克·萨波塔(Marc Saporta)的《第一号创作》(Composition No.1),任意打乱章节顺序的阅读都是可行的。这是阿尔瑟斯所谓的“遍历文学”进一步的实验,将其称为“平凡行为”的翻阅行为变成了能够影响文本内容的形式。不过,因为叙述接受者能够改变文本的能力有限,其呈现方式很多时候是模糊的,超叙述的,并不能直接与原叙述层次的文本进行交互。读者的“努力”很多时候仅仅是在体验“阅读一本尚未确定文本的作品”的过程。就这一超叙述层面的意义而言,意动叙述仅仅表现为这类遍历文学的形式本身所许诺的一个未来的不确定文本,并且只有在受述者意识到这一层次时,在其阅读过程中显现出来。

虚构型意动叙述在小说中也有表现,例如特德·姜用第二人称创作的《你一生的故事》(Stories of Your Life),小说一开头便写道:“你的父亲很快便会向我提出那个问题(Your father is about to ask me the question.)”[10]1这句话并不是引语,也不是对过去的被叙述时间的重述,而是对被叙述时间未来的推测(在这部小说中,一个可靠叙述的背景设定是作为叙述者的角色拥有了预见未来的能力,因此甚至可以说这句话不是推测,而是即将实现的预言)。这部用萨皮尔—沃尔夫假说设计的科幻小说涉及了语言与时间的问题,并且在叙述层面很巧妙地将二者融合起来。

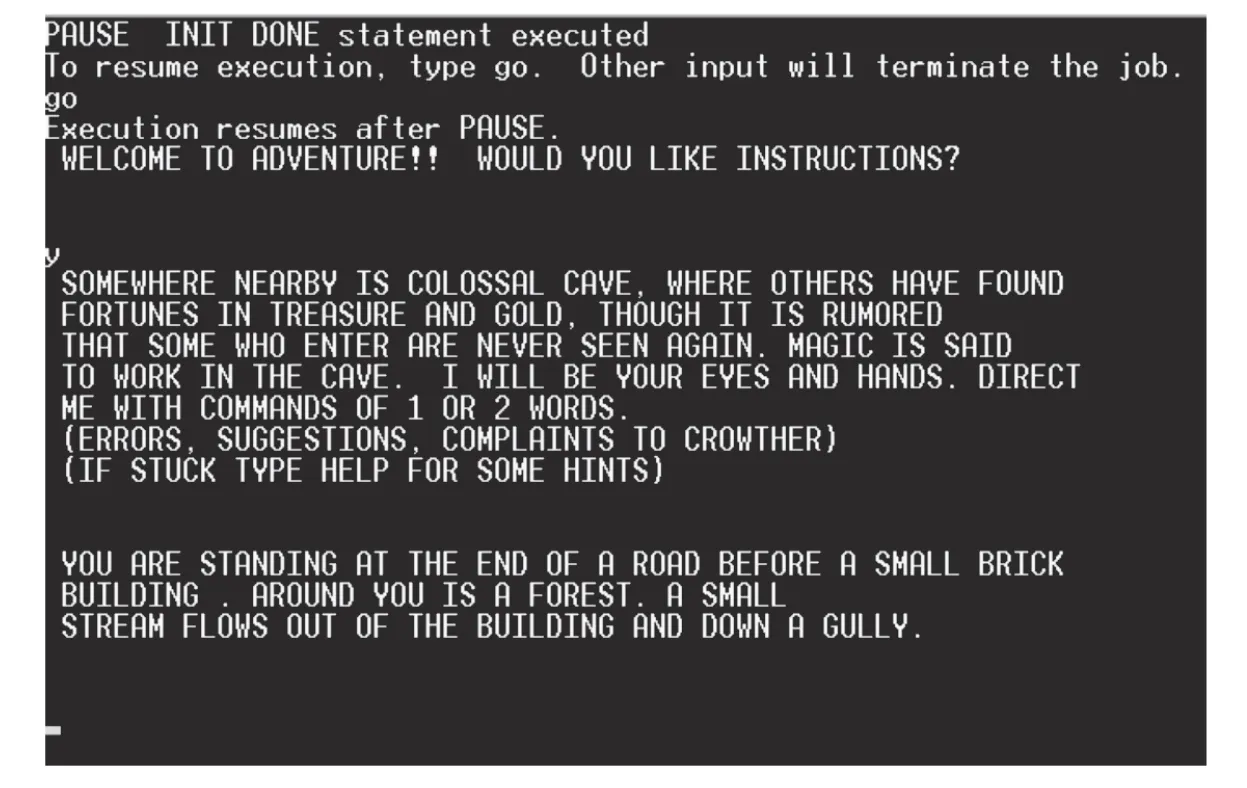

小说的另一种虚构型意动叙述出现于受述者的选择能即时反馈并影响即时生成的文本之后,即纯文字型游戏(互动小说)或者超链接文学出现的时候。《巨洞冒险(Colossal Cave Adventure)》通常被视为互动小说的鼻祖,它探索了这类媒介的叙述可能性[11]25。小说一开始的界面显示介绍了规则和背景(如图1)。

图1 巨洞冒险界面

规则的介绍(包括界面本身)构成了一个虚构的二次区隔框架,而随后的文字对于此时此刻的玩家而言,是一种承诺和祈使的意动性叙述:“巨大的洞穴就在附近,人们在其中发现了黄金宝藏,但传说这些人有去无回。巨洞中充满魔法。我将是你的眼和手,用一两个词来引导我吧。”这一段文字无疑是叙述文本,其中充满了人物、事件、时间与意义的向度,同时它又是虚构意动性的,因为它预言了玩家即将在这个虚构世界中的命运:找到宝藏,葬身洞穴,或者逃出生天,而这个预言将等待玩家在未来的游戏中实现。

在梦叙述中,意动性叙述同样存在。“梦具有演示性特点,其媒介是心像,因此只能由梦者在私下当场一次性接受,无法与他者分享”[12],它通过梦中的未来经验检验梦中的当下承诺,它并不通过清醒后反思的“原来是在做梦”建构了纪实与虚构的区隔。梦境与现实的哲学辨析从笛卡尔对上帝的信任到普特南的缸中之脑持续了几个世纪,至今依然争论不休。心理学和脑科学的研究中也获得了同样的结论:除非是“清醒梦”,否则做梦的人并不会觉察到自己是在做梦[13],哪怕梦境离奇玄幻,做梦者很多时候也不会对梦境经验产生怀疑。如此一来,梦中的意动叙述就能获得一个与现实中意动叙述完全相同的结构:它可以依据梦中的未来经验,受述者也能够运用自己的意志改变梦境中该意动叙述的结局。这一结构在经历梦境的此时此刻则可以是纪实性的,而在做梦醒来之后(出现了双重区隔)则变成了虚构的叙述类型。

由此可见,在广义叙述学的框架中讨论不同时间向度的意动叙述时,已经涉及到遍历文学、互动小说这种互动叙述经常谈论的文本;甚至在梦的叙述中,人们已经完成了科技公司梦寐以求的最为沉浸、真实,最具互动性的叙述呈现(只是梦尚难控制与记录)。叙述的意动性与互动性关系密切,但并非等同,很多能被称为互动叙述的文本形式都具有意动叙述的某些特征,但反之则不然。

二、互动叙述的双重意动性框架

笔者认为,互动叙述与意动叙述并不等同,互动叙述具有一种双重意动性的结构:一个普遍的意动内容嵌套了一个框架性的意动叙述结构,后者可以指向真实的经验世界,从而形成纪实型的互动叙述,也可以指向虚构世界,变成虚构型互动叙述。

意动性叙述的特征是“信息指向接收者”[14]177,受述者在接收到了一个意动性叙述之后,反馈一个指向发送者的信息(此发送者不一定是叙述者),进而形成了互动叙述。“真正的意动取决于互动。文本背后的主体关注,是一种‘主体间’关联方式。”[15]叙述文本的形成需要两个主体的参与,一个“把有任务参与的事件组织进一个符号文本中”,另一个作为接受者将此文本“理解为具有时间和意义向度”[5]7,因此,任何的叙述文本都是在传播的互动过程中形成的,这种互动首先是媒介层面的互动:对话等待回应,书本期待读者阅读,电影邀请观众观看,这些媒介的意动性诱发其作为一种传播形式的互动过程,对应接受主体的“回答”“翻阅书籍”“走进电影院”就是阿尔瑟斯所谓的平凡行为。其次,当接受者的接受行为从一种“平凡行为”转为“非凡努力”的时候,叙述中的互动性就从一个外层的意向框架转变为了文本意义层面的意向框架,从媒介的互动变为了文本内容的互动性叙述。

纪实型的互动叙述如互动新闻、互动纪录片通过界面引导、信息输入、角色扮演等方式将新闻信息呈现给受众,如WWF Free River 用增强现实的方式让使用者身临其境地体验错误修建的水坝给自然生态带来的破坏(如图2),使用者可以控制天气,观察河流、耕地的变化,最后甚至可以驾驶一艘小船从上游漂流至入海口。期间,界面会出现一些操作提示,如:“开始兴建水坝”“让河流自由流动”等等,这些祈使句是意动结构的,按照要求操作后能够看到虚拟场景中相应的变化。当一个错误的水坝阻断了河流主干的水流,导致下游平原生态的破坏,在这个虚拟但理应属于纪实型的叙述场景中,出现了一个双重的意动结构:希望改变水坝的位置来恢复下游的生态(该应用作者预设的价值),以及通过按动按钮来实际炸毁一个错误的水坝,并在支流上修建另一座水坝。这个结构完成了文本的互动性建构,让接受者的意愿能够“反馈”到叙述文本之中。

图2 WWF Free River 应用界面图

在虚构类型的互动叙述中同样存在此种结构。互动小说《生命线》(Lifeline)中,读者通过实时通讯的方式与小说中的角色泰勒进行沟通,泰勒乘坐的飞船意外坠毁在一个地外星球上,读者需要指引泰勒进行探索。这个设定意味着一个普遍的意动性内容:你将与一个身处外星险境的宇航员沟通,指导他前进,类似第二人称小说的虚构型意动叙述。此意动性内容通过进入游戏时的通知说明进行暗示,在此之上,小说设计了一个“你将做出某些选择”的框架性意动叙述,例如:

泰勒:所以你觉得我应该怎么办?我是应该在瓦里法号里面随便找个地方哆哆嗦嗦过一宿?

泰勒:还是冒着被辐射的风险在反应堆旁蜷一宿?

读者选择:A 在舰船中待着 B 在反应堆旁搭帐篷

这其中的框架性意动叙述是“读者应该告诉泰勒现在怎么办”,并且给出了两个选项,其中一个会导致泰勒死亡,另一个可以让他继续存活下去。读者的互动会推动情节的发展,而对于这个正在接受叙述的读者来说,他接受了一个虚构型意动叙述的双重结构。

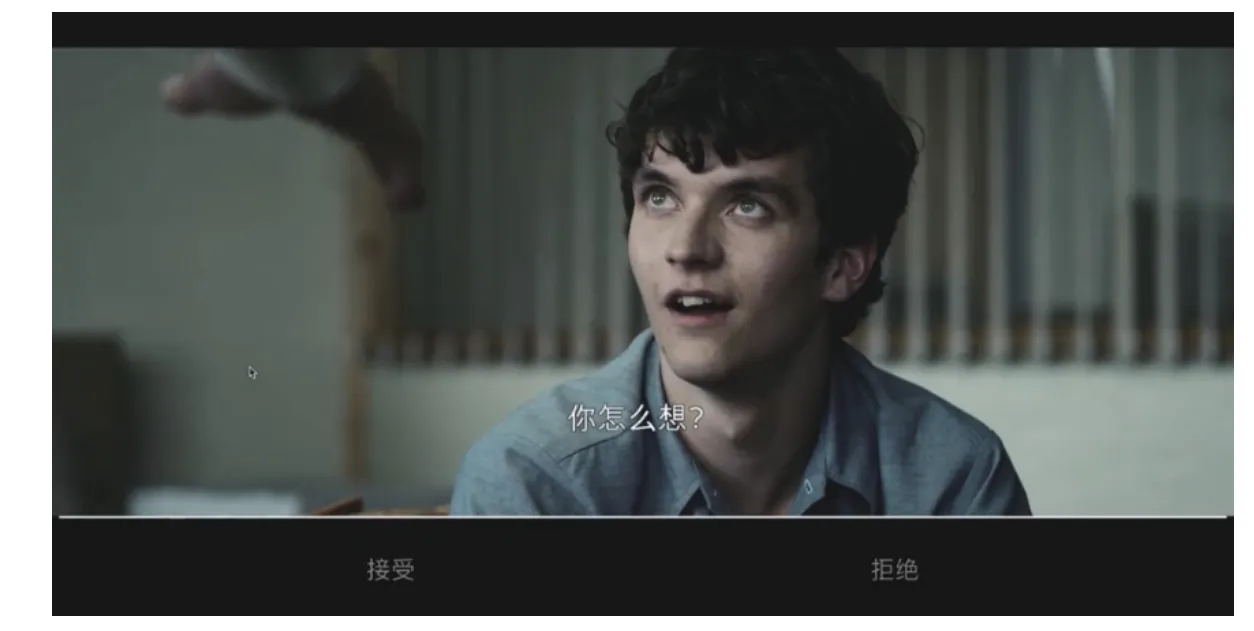

互动电影《黑镜:潘达斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch)也通过给出选项的方式让观看者来决定截然不同的情节走向,这一点上与《生命线》的结构基本一致。例如图3 中主角带着自己绝妙的游戏点子进到了一家游戏公司之后,领导盛情邀请主角加入自己的公司,但会像工厂流水线一样生产急功近利的游戏产品,然后画面跳出一个带有倒计时条的选择界面,观众有几秒钟的时间来选择接受或是拒绝。叙述框架在这个选择界面出现的时候暴露了自身,同时让受述者现身进行选择,并且把原本的叙述拉入一个次级叙述层次中(影片后面出现的主角与受述者的对话则是一个跨层,在原有的层次上再增加了一个叙述层次)。逐渐缩短的白条在催促受述者进行选择,而这一段倒计时出现时,就是一个“面对这样的情况,你将作出以下选择”的祈使表述,从而让这段情节变成一个虚构型意动叙述的互动呈现。不同的选择会导致不同的情节走向,最后主角的结局可能天差地别。

图3 《黑镜:潘达斯奈基》互动画面

实际上,不论互动纪录片、《生命线》这种互动小说还是《黑镜:潘达斯奈基》这种互动电影,其对框架层面的意动性叙述的叙述方式是非常有限的。互动小说从超文本小说诞生以来基本延续着同样的方式,而互动电影自1967 年第一部互动电影诞生以来,其互动叙述的形式也基本是:呈现选择—进行选择—播放相应片段。在互动叙述的意动性框架结构之中,叙述媒介的时间向度再一次重演。绝大多数经典体裁的互动性尝试都只能利用文字、图示等媒介形式进行建构,而将意动框架叙述拓展到身体乃至心像层面的是当代另一个重要的体裁—游戏。

三、游戏互动中的意动结构

作为当代最典型的互动叙述类型,游戏是最能够体现互动叙述的双重意动结构的虚构性文本,并且已经实验性地尝试了其中虚构型意动叙述的诸多可能。实际上,上文提到的一些互动新闻、互动小说已经被划归到了游戏的类别之中,但游戏在互动叙述过程中具有的丰富的虚构型意动叙述是在经典体裁叙述的先锋实验中也难以比拟的。

宗争在《游戏学:符号叙述学研究》中对游戏的定义如下:“游戏是受规则制约,拥有不确定结局,具有竞争性,虚而非伪的人类活动”[16]40。他进一步将游戏文本划分成了“游戏内文本”与“游戏文本” ,即“每个独立的游戏都有一个游戏内文本,这个文本是游戏设计者的产物,规定了游戏的时间、参与方式、奖惩方式、胜负条件等因素”,而游戏文本“是游戏活动的即时样态,是游戏的观众所阅读的文本……游戏文本囊括了游戏者从参与游戏至游戏结束的总过程,因而,游戏文本因人而异,一个游戏只有一个‘游戏内文本’,以由此产生诸多‘游戏文本’”[16]149-150。

如同小说和故事片的情节一样,如果把一个完整的游戏流程视作一个叙述文本,那么已经确定的玩家选择和结局可以看作同故事片一样的记录演示类叙述,此时的叙述接受者将如同看电影一般观看这场游戏;但对于一个此时此刻正在进行游戏的玩家而言,叙述文本是正在展开的,并且在诸多意义向度上有待于未来展开的事件进行检验。玩家理解并运用游戏内文本的规则创造独特的游戏文本,同时在面对这些“不确定结局”“虚而非伪”的活动生成的文本过程中,不断接受游戏提供的虚构型意动叙述与叙述互动。

象棋游戏有欧洲中世纪战争或中国楚汉相争的游戏背景,这个背景在某种程度上赋予了任意一盘象棋游戏叙述的性质:敌对的双方经过一番战斗,最终一方获胜,或者双方战和。这个隐藏的故事对棋手来说便是一个普遍的意动性内容,棋手知道自己必定会经过一番苦战(对两个棋力相同的棋手而言),获得一个结局。同时,在这个普遍的意动内容之中,嵌套着相当多预测性的叙述文本:任何一个有所顾虑的落子都指向未来战局的某种回馈,一招妙棋更可能扭转未来的局面;而当这一棋子落下,这一敌对双方的故事讲出,便由此形成了一个关于未来的叙述,并且即将在未来虚构的战局中得到检验。

棋类游戏作为叙述文本而言很早就跨越出其背景的战局,而变成了棋手的另一层面的叙述,即以棋观人,棋如人生,以一个虚构型叙述包含了关于棋手人生的纪实型叙述。电子游戏则更多局限在虚构型体裁之中。

即使是情节最简单的游戏,都能够被理解出某种有人物和时间、意义向度的事件:俄罗斯方块时常被用来讨论人生哲学,吃豆人则具有很多“千面英雄”的叙述形式。而几乎所有的闯关游戏、射击游戏都拥有自己的背景故事,哪怕游戏过程仅仅是对玩家操控技术的挑战:马里奥、古惑狼之所以要上蹿下跳历经磨难是因为要拯救被抓走的公主或者打败邪恶势力,反恐精英双方之所以开战则在游戏名字上就完成了叙述:恐怖分子与反恐精英的对抗。在这些电子游戏中,充斥着大量的虚构型意动叙述的框架,玩家每一个策略在完成着现在时的虚构型演示叙述的同时,指向了一个未来的虚构型意动叙述。在俄罗斯方块中预留某种形状的空缺,期待未来出现的方块能够恰好填补空缺完成消除;在吃豆人被幽灵四面围攻的地方盘算着吃下一块威力豆追击反噬幽灵;超级玛丽中选择一条隐藏捷径,期待能够畅通无阻毫无风险地渡过难关;反恐精英中蹲守在一个角落等待着给敌人致命一击的机会。所有这些玩家的预测与期待都将在游戏提供的双重区隔的虚构叙述中获得检验,并且在双重意动叙述中完成了游戏的互动。

除了游戏的故事情节,游戏机制、关卡、场景的设计都在游戏的普遍意动性内容上形成了虚构意动性的叙述结构。设计师在游戏场景中安排了路线的指示,引导玩家开展剧情,玩家领会了引导,按照设计的路线继续游戏的时候,建立在虚构意动叙述基础上的互动叙述就完成了。例如开放世界游戏《塞尔达传说:旷野之息》,物理元素的互动关系设计会让玩家尝试用金属“引雷”,利用风向和枯草“放火”。这些相互关系在游戏一开始的进展过程中通过教学关卡向玩家展示,由此形成了一种意动倾向(游戏机制的承诺):元素之间具有此种联系,且这种联系不仅能在该关卡中运用,在面对教学关卡外的“真实世界”中的敌人或场景时,仍然可以运用。由此一来,玩家在接受并且认可了这种设计意向之后,能够在游戏未来的世界中运用、检验,从而战胜单打独斗难以战胜的敌人,完成另一层面的意动性叙述。

游戏场景的设计也是如此,例如《神秘海域》一类的封闭世界游戏会有更多意图明显的设计。

如图4 所示,这些可以攀爬的地方给出了明显的视觉指示,这些指示已经在先前的教学关卡中建立了符号的联系,向玩家进行了许诺:只有这些岩壁的边沿是可以攀爬的,如果按照设计的方向前进,游戏的情节就能够继续展开。玩家通过游戏的操作,在未来的情节中检验这种“许诺”:如果恰好够到这样的攀爬点,就能稳稳停留在悬崖峭壁上;如果玩家误判了跳跃的距离,错失设计的攀爬点,就会坠崖而亡。不仅如此,游戏的几乎所有地方都有类似的“承诺—检验”设计,只不过有些承诺会通过教学给出,有些则需要玩家自己探索。例如不应前往的地方会出现悬崖,不能攀爬的地方无法跳高(哪怕游戏角色曾经爬上过高得多的地方),希望玩家关注的地方会利用光影、色彩进行引导等等,这些意图最终会让玩家走上一条“正确”的道路。如同接受算命的人会据此期待自己的命运,作为受述者的玩家也在游戏的双重区隔与双重意动结构中期盼游戏的结局。

图4 《神秘海域4》游戏画面

游戏中的这些结构与纪实中的承诺、预言、警告是完全相同的叙述方式:玩家在接受游戏演示叙述的过程中,始终在兑现游戏设计者的种种承诺(封闭世界的限制是否定性的承诺),通过场景和规则获得的许诺将在玩家的互动与创造过程中,在游戏中的未来时间得到检验。

本文所涉及的互动叙述的框架问题在游戏设计和现有互动叙述的技术类讨论中比较粗略,或者仅仅是重述了一些基础的概念,但其中虚构型意动叙述的可能性及其与互动叙述的关系不应被忽视。意动叙述是以言成事的祈使性表达,而互动叙述的文本中充满了如此这般的意动结构。从读者翻阅书页的非凡努力,到观众选择“接受”或者“拒绝”的按钮,再到控制角色的游戏探索,叙述的接受者都在按照发出者的“命令”进行交互,获得或封闭或开放的意义解答。

结语

艺术文本是人不断探索意义可能的试验场,从遍历文学到互动游戏,故事的形式可能不断延展,而以往被忽视的叙述意动性的特征正在逐步突显。科技的发展日新月异,从人工智能到头显设备到脑机接口,虽然这些新的发明创造不断历经波折,但一个不可忽视的趋势就是:故事意义的表达已经有了更多的可能性。互动叙述与虚构型意动叙述中,巴赞所谓“木乃伊情节”得到了最大的满足,“艺术与文明同时都在演进……降服时间的渴望毕竟是难以抑制的,文明的进步只不过是把这种要求升华为合乎情理的想法罢了”[17]8。有学者认为巴赞的木乃伊情节只适用于指向过去时间的叙述形式[18],但木乃伊这个器物本身所蕴含的就是对未来时间的想象:古埃及人制作木乃伊的最终目的不是为了保存身体,而是为了未来的复活。现代媒介技术的发展让我们对未来时间的“降服渴望”在一个虚拟的时间中得到满足。叙述从过去式的再现时间转向现在式的体验时间,最终变成了利用和控制未来的时间和意义,这或许就是我们在虚构世界中的“最终幻想”。

注释:

① 并非所有现在、未来向度的体裁都实际包含了过去向度的体裁,只是具有包含过去的可能性。

② 关于情节与叙述的关系,赵毅衡认为:“一个叙述文本,必须有情节,却不一定有故事,但只要具备情节,就有资格被称为叙述……事件与情节的区别是:事件不一定发生在叙述里,而更多地发生在经验世界里,因此事件本身并不是叙述的组成单元,时间的媒介化表现才是情节的单元;反过来,情节只存在于媒介化的符号文本之中,不可能发生在经验世界中。”参见赵毅衡《广义叙述学》,成都:四川大学出版社,2013 年,第168 页。