云南省澜沧江流域景观生态风险评估及影响因素研究

易佳伶王晨阳刘嘉纬

(1.西南林业大学园林园艺学院,云南 昆明 650000;2.云南师范大学地理学部,云南 昆明 650224)

流域是重要的生态系统,流域内开发活动直接影响其地表景观格局和生态系统质量。根据土地利用情况评估流域内景观生态风险,客观揭示区域的空间变异及生态状况[1],推动维护区域生态稳定与安全。景观生态风险是指自然或人为因素影响下,某区域内景观格局与生态过程相互作用可能产生的不利后果;其评价依托景观生态学的生态过程与空间格局耦合关联视角,注重风险的时空异质性和尺度效应,致力于实现多源风险的综合表征及其空间可视化[2]。作为国土资源空间优化配置与生态资源管理决策设计的综合手段,为区域生态安全定量化评估提供了新思路[3]。1990年,USEPA(美国国家环保署)首次提出“生态风险”概念,并构建生态风险评估框架[4];Kapustka等[5]从景观生态角度做生态风险评价研究,形成景观生态风险评价理论研究的雏形,且研究中将管控策略纳入参考;Hayes等[6]通过对华盛顿近海岸进行景观生态风险评估,将评估过程和结果与土地、社会交通、人为干扰活动等要素结合起来,探讨影响风险变化的因素。我国对该领域研究起步略晚,早期研究领域较为广泛;研究区域多在于各级流域[7]、自然保护区[8]等生态安全敏感地区,研究内容包括评估体系[2]、时空分异[9]、驱动力[10]等。大量研究表明,景观生态风险分布与变化,受社会经济活动影响颇为显著,如何在维持区域生态安全的前提下进行区域开发是区域发展所要解决的重要问题。

云南省澜沧江流域是云南省重要的生态功能区,也是云南省面向南亚东南亚开放的前沿地区,随着该地区城市化进程的加快和产业经济的发展,人为因素对生态环境的干扰不断增加,生态安全风险凸显。本文在流域开发和经济建设背景下进行景观生态风险评估,深入分析景观生态风险演变与影响因素,探讨地区开发活动对景观生态风险转移的作用程度,能够有效监测经济开发背景下的环境动态;结合发展要求和生态安全变化特点提出基于经济建设和景观生态协调发展的对策,对于促进区域生态环境与社会经济可持续发展,有重要的现实意义。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

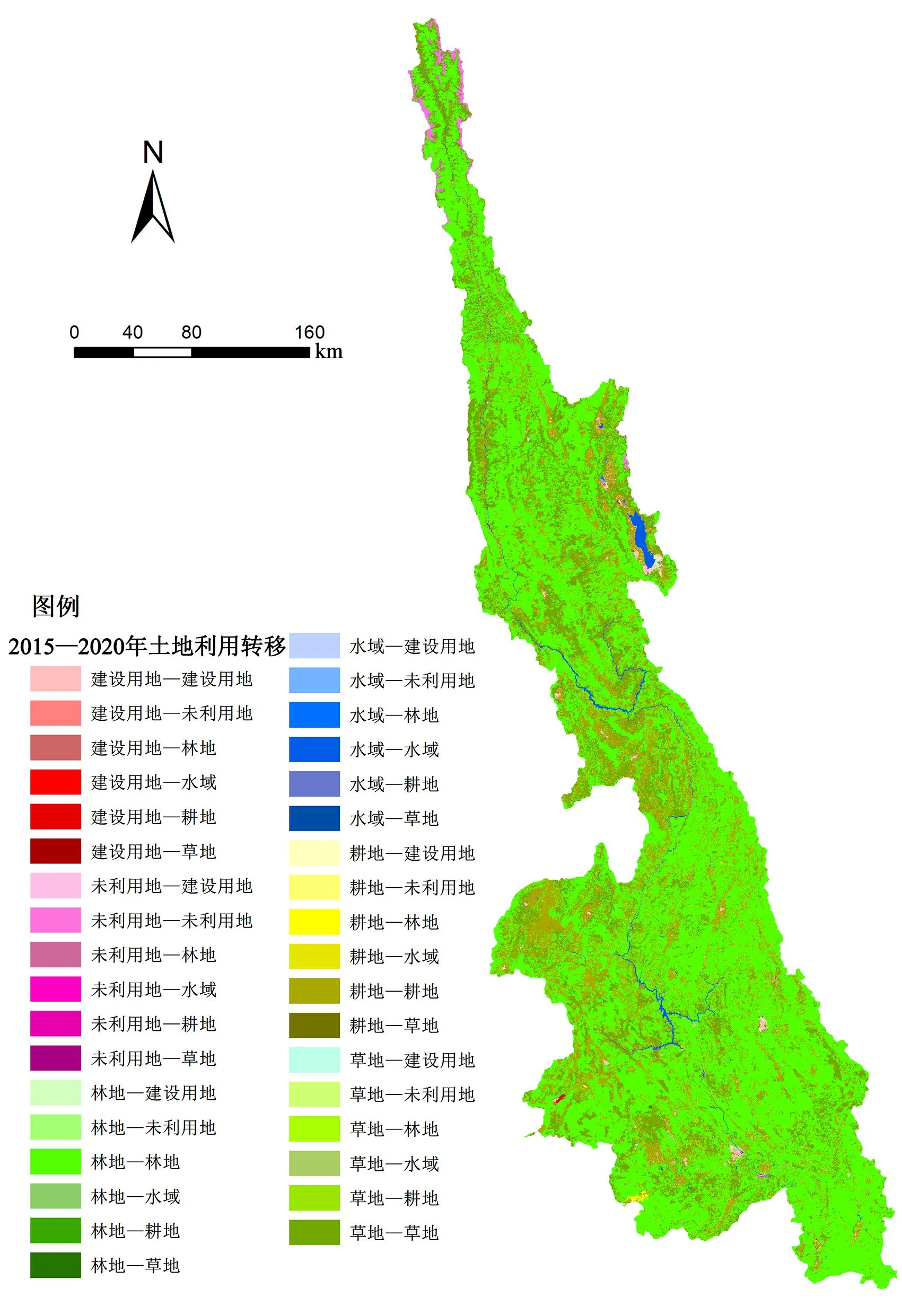

研究区为澜沧江流域云南省境内区域,区域内河流长约1247km,E98°45′~101°40′,N21°10′~29°2′,经过7个州市、40个县级单位,总面积约8.8346万km2。研究区南北向纵向分布,依次跨越北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、暖温带、温带和寒温带等7个气候带[1]。地势南低北高,海拔差距大,区域内呈现出冰川、峡谷、山地、丘陵和平原等多种类型的地貌特征,多元化的地表形态影响下形成了结构复杂的土地利用与覆盖现状,见图1。随着近年来的开发建设,流域内土地覆盖情况有了明显转变,其景观生态环境变化受社会关系影响的程度也进一步加深。

1.2 数据来源

本文所用数据包括2010年、2015年、2020年3期基于Landsat遥感影像处理的云南省澜沧江流域土地利用数据(精度30m),来源于中国科学院资源环境科学与数据处理中心,中国多时期土地利用遥感监测数据集(CNLUCC)。参照中国多时期土地利用遥感监测数据集关于我国划分土地类型的分类系统,将研究区土地利用数据重分类,归纳为6个一级分类:林地、草地、耕地、水域、建设用地和未利用土地。年降水量、年平均气温、日照时数数据源于中国科学院资源环境科学与数据处理中心,精度30m;2020年中国公里网格GDP数据,由国家科技基础条件平台——国家地球系统科学数据中心提供和下载;人口密度数据源于LandScan人口数据集,由East View Cartographic、美国能源部橡树岭国家实验室提供。2020年云南省高程及坡度数据,来源于日本对地观测轨道卫星(ALOS),精度12.5m,重采样为30m×30m像素。

2 研究方法

2.1 景观生态风险指数

景观格局是土地利用最直观的表现,其变化可以对流域景观生态风险产生直接影响,依据景观格局指数评估流域内景观生态风险,可以有效分析和反映出流域内生态系统质量和生态环境的变化。基于ArcGIS软件空间数据处理技术,结合研究区现状,选取10000×10000尺度单元创建渔网并筛选有效单元,将云南澜沧江流域划分为885个景观生态风险评价单元,见图2,表示为x。参考现有对景观生态风险评估研究,计算景观格局指数,构建流域景观生态风险评价模型,得出云南省澜沧江流域各评价单元对应的景观生态风险值。

(1)

式中,ERIx表示评价单元x的景观生态风险指数;Ax是评价单元x的面积;Axi是评价单元x中景观类型i的面积;Si为评价单元x中景观类型i的景观损失度。

2.1.1 景观损失度

景观损失度表示某种景观类型,受到由自然或人为等活动影响后,其对应生态系统所受到的损失程度。计算公式:

Si=Gi×Vi

(2)

式中,Si表示景观i的景观损失度;Gi是景观i的景观干扰度;Vi是景观i的景观脆弱度。

2.1.2 景观干扰度

景观干扰度表示某类景观受到人类和自然活动影响所造成的干扰程度,通过景观破碎度、分离度和分维数构建。计算公式:

Gi=aEi+bDi+cBi

(3)

式中,Gi是i类景观的景观干扰度指数;Ei是i类景观的景观破碎度;Di是i类景观的景观分离度;Bi是i类景观的景观分维数;a、b、c为相应指数的权重,且a+b+c=1[11],结合潘竟虎等[12]、巩杰等[11]相关研究,权重赋值a=0.5,b=0.3,c=0.2。

2.1.2.1 景观破碎度

景观破碎度表示景观类型在自然或人为干扰的活动下,由单一连续的整体趋向于复杂不连续的斑块的过程[13]。计算公式:

(4)

式中,ni是i类景观的斑块数量;Ai是i类景观所占面积。

2.1.2.2 景观分离度

景观分离度是景观类型i的斑块,表现在空间上的离散程度。计算公式:

(5)

式中,ni是i类景观的斑块数量,Ai是i类景观所占面积;A是各类景观面积之和。

2.1.2.3 景观分维数

景观分维数是对景观受到风险源的干扰后其形态变化程度的表述,能够反映人类活动对景观的影响程度[12]。计算公式:

(6)

式中,Ai是i类景观类型所占面积;Pi是i类景观类型的周长。

2.1.3 景观脆弱度

景观脆弱度指各类景观类型抵抗外界干扰的能力和对外界变化的敏感程度[14],可表示各景观类型对应生态系统的易受损性,包括该生态系统受人为活动和自然环境变化干扰所产生受损程度,表示为Vi。景观脆弱度指数越大,说明该景观抵御外界干扰的能力越低,生态系统越脆弱,越容易受损;反之,景观脆弱度指数越小,表明该景观类型及对应的生态系统越稳定[12]。现有研究中,主要通过专家打分法对景观脆弱度进行赋值处理。参考潘竟虎等[12]、陈鹏等[14]对景观脆弱度指数的评估,对研究区各类景观进行加权:建设用地1,林地2,草地3,耕地4,水域5,未利用地6。归一化处理上述值,得到各类景观的脆弱度指数:建设用地0.0227,林地0.0454,草地0.0682,耕地0.0909,水域0.1136,未利用地0.1364。

2.2 地理探测器

地理探测器是探测空间分异性以及揭示其驱动力的一组统计学方法,思想核心是当某个自变量对某个因变量有重要影响时,自变量和因变量的空间分布应该具有相似性[15]。区别于其他方法基于线性关系的分析,地理探测器更侧重在基于空间分层特征来探究对于空间各变量因子之间的关系,能够实际反映各因子对景观生态风险的影响程度。包括分异及因子,交互作用,风险区,生态探测器。本文分析各因子与景观生态风险的影响关系,采用分异及因子探测器。

(7)

式中,q为景观生态风险受某因子变量影响的解释力系数;S是全域的评价单元数;Si是第i个评价单元;H为影响因子的类别数量;Ri2和R2是第i个评价单元和全域景观生态风险值的方差。

以前期景观生态风险评估建立的网格划分单元,选择人口密度、气象因素(年降水量、年平均气温、日照时数)、土地利用状况、地区生产总值、高程及坡度作为影响因子,进行分单元统计,得出各因子所在单元中的解释力系数,分析各类影响因子对景观生态风险的影响力。

3 结果与分析

3.1 景观生态风险评价

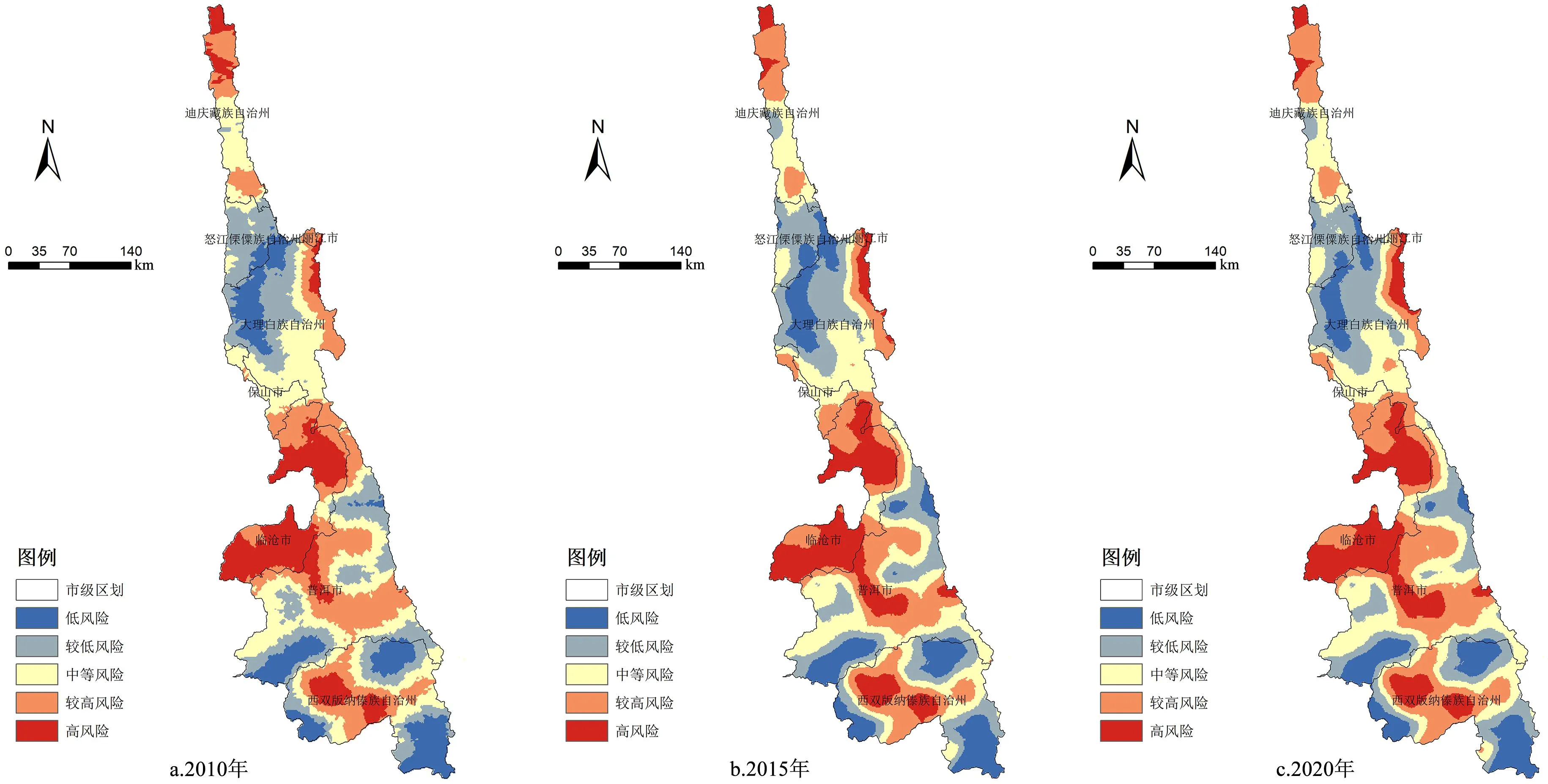

经上述模型对各评价单元计算得出各单元景观生态风险指数,得出3期云南省澜沧江流域景观生态风险水平,按自然断点法,将景观生态风险划分为高、较高、中等、较低、低生态风险区5个区间,得出研究区所选各年份景观生态风险分布图,见图3。

2010年景观生态风险指数取值区间在0.1436~1.0974,平均值为0.6179;2015年景观生态风险指数取值区间在0.1010~1.1168,平均值为0.6261;2020年景观生态风险指数取值区间在0.1450~1.0720,平均值为0.6265。从数值上可以看出,2010—2020年研究区整体上景观生态风险水平在逐步提升。从空间分布情况来看,高风险、较高风险区域主要集中在流域中部和南部,在空间上表现出一定的连续性;中、低风险区域主要集中在研究区北部、西南部和东南部,空间上表现出割裂状态。

图3 云南省澜沧江流域景观生态风险水平分布图

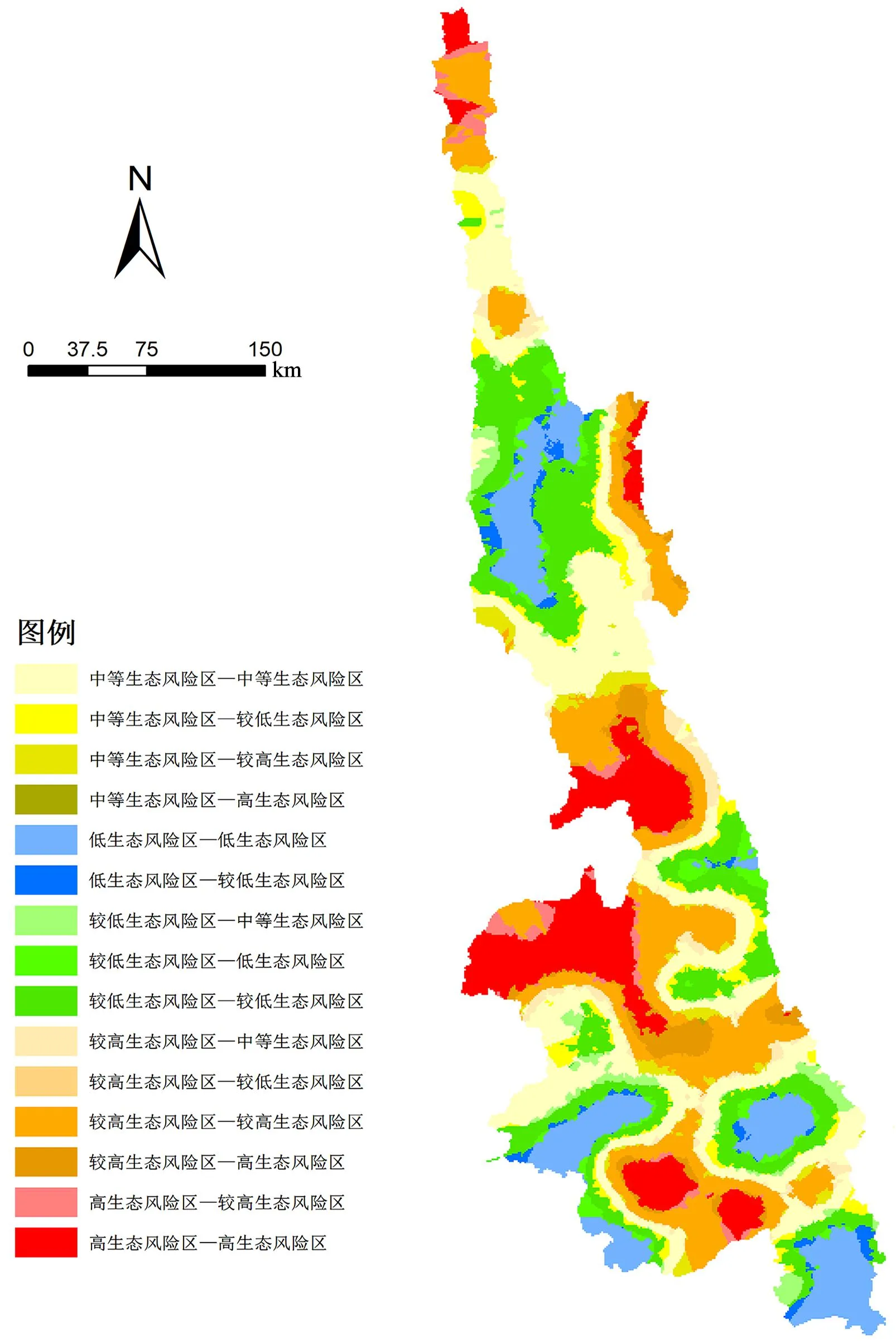

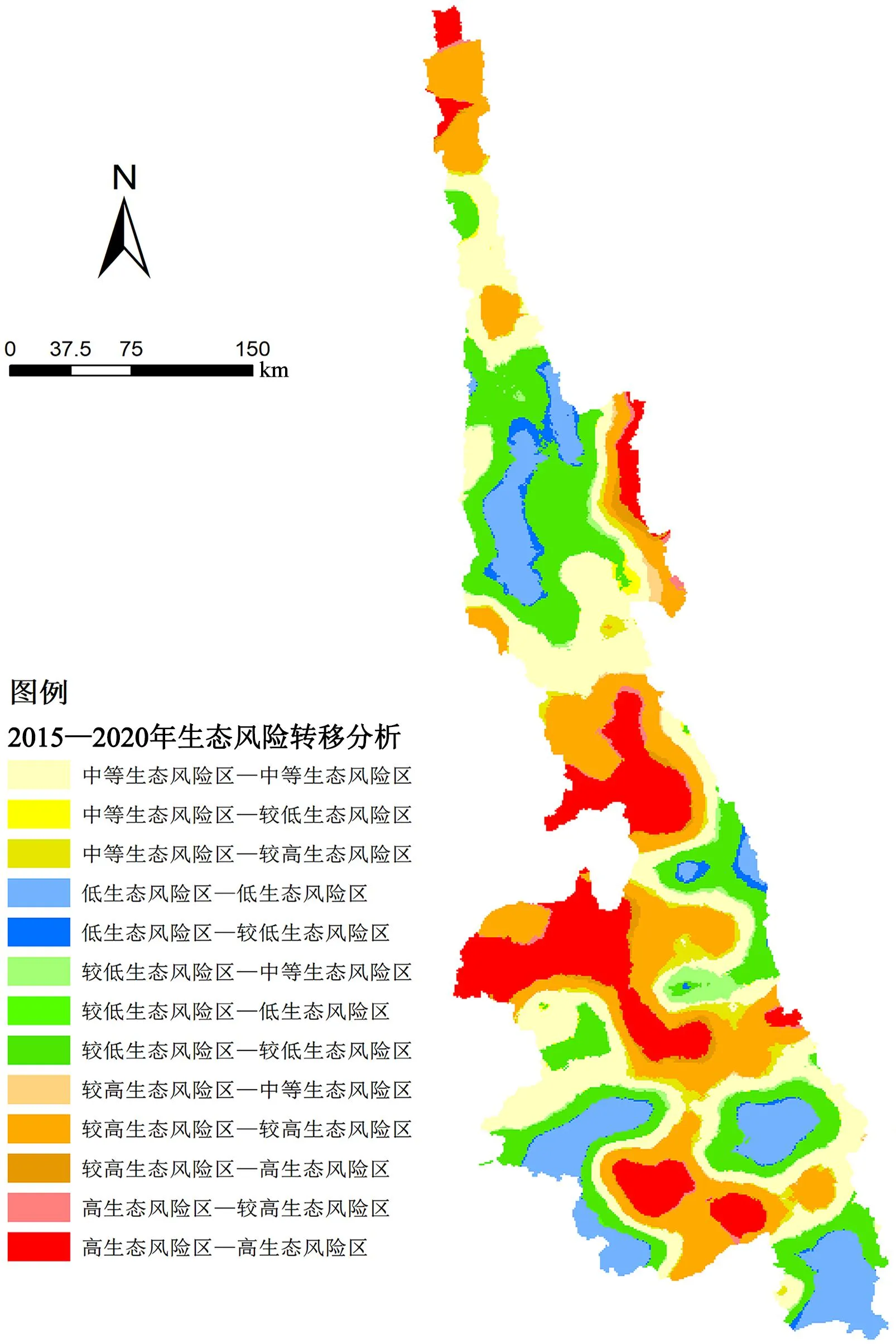

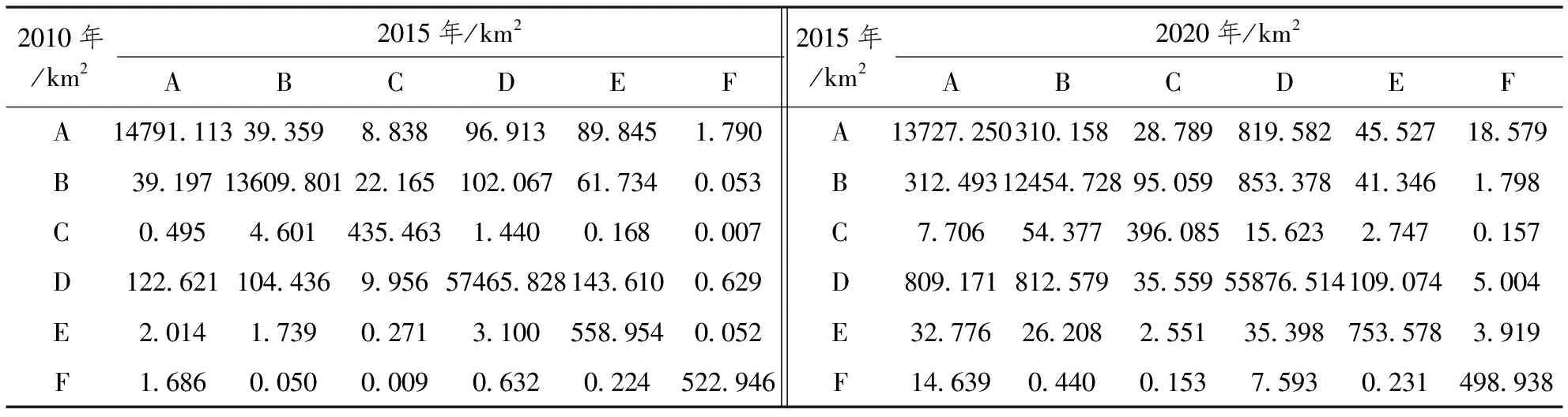

以云南澜沧江流域景观生态风险各等级面积数据为基础,建立空间风险区面积变化转移矩阵,利用ArcGIS软件计算和插值处理,对研究区在2个时间区间内,各等级风险区面积相互变化情况进行转移分析,如表1、表2、图4、图5所示。

2010—2015年相邻风险区之间的转移变化明显。其中,由中风险区转入较低风险区面积最大,占到该时间段风险区域总转移量的19.14%。在此阶段,由中等风险区向两极发展趋势明显,总体表现为高等级风险区面积上升,景观生态风险提高,生态质量与景观生态环境趋于恶化。2015—2020年由中风险区域转入较高风险区域面积最大,占该期间生态风险转移总量的30.01%,转移偏向性显著,以低等级向高等级的生态风险转入为主导,景观生态风险继续提高。

从2个阶段风险转移空间分布来看,2010—2015年多在边界基础上出现了多处孤立的转移斑块,变动较为活跃,虽然整体生态风险提升,仍有局部改善,可推测区域内有单元范围的改善性或干扰性活动,呈现出小区域生态环境变化形成的转移斑块。2015—2020年,风险转移多发生在各风险区域周边交界地带,转移趋势较平稳,但是偏向性明确,推测为受到相关地方大范围的人为活动或自然变化影响导致的生态环境变化。

表1 2010—2020年各级景观生态风险区面积与变化

表2 2010—2020年景观生态风险区面积转移矩阵

图4 2010—2015年景观生态风险转移分析图

图5 2015—2020年景观生态风险转移分析图

3.2 影响因子分析

通过探测分析得出各类因子变量在各评价单元中关于景观生态风险的解释力,并计算各因子影响系数在流域内作用于景观生态风险的平均值,见图6。各类因子变量对景观生态风险解释力分别为年平均气温(3.8)>坡向(3.0)>年降水量(2.8)>坡度(2.7)>年均日照(2.6)>高程(2.3)>土地利用(2.1)>人口密度(1.1)>GDP(1.0)。研究区景观生态风险水平是由多因素共同影响下形成,气候和地形因子表现出较高的解释力,土地利用情况和人口分布及GDP水平也产生了一定的影响。在地形地貌和气候条件等自然因素影响下,在流域空间形成不同质量的各类生态系统,呈现出基本的景观生态风险分布状况。社会经济活动对自然资源和自然环境进行开发利用,改变自然因素下形成的景观生态环境分布形态及生态功能,减缓或加速生态环境的变化,推动景观生态风险变化。各因子变量在各评价单元景观生态风险的解释力各异:在低等级生态风险区域评价单元中,自然因素的主导性更为明显,而在高等级生态风险区域,社会经济活动影响因素则更占据主导地位。

图6 各变量解释力系数

表3 云南省澜沧江流域土地利用变化

图7 2010—2015年云南省澜沧江流域土地利用转移

图8 2015—2020年云南省澜沧江流域土地利用转移

3.2.1 自然因素的影响

在地形地貌和气候条件等自然因素影响下,流域空间表现出相应的自然环境特征,从而形成不同质量的各类生态系统,呈现出基本的景观生态风险分布状况。地形、海拔因素和气候类型能够很大程度上决定区域地貌环境,引导形成不同的生态系统,对应环境下景观生态风险受不同景观类型影响也有所差异,如研究区北部高原地区气候干燥,气温低,河流湖泊破碎化程度更高,物种多样性偏低,其景观生态脆弱性、生态敏感性较高,相应的景观生态风险也相对较高;中部自然气候凉爽温和,保留了大面积温带植被覆盖地貌,少有极端天气出现,表现出稳定的生态平衡状态,南部温暖湿润的低海拔环境下,植被、水域连续性高,生态环境较为稳定,抗干扰能力较强,一定程度上降低了景观生态风险水平。另外,自然因素也影响着生态环境的开发进度,如坡度过大情况下,开发难度大、成本高,从而较少受到社会开发的干扰和影响,有效保护其地表生态环境,风险低;反之坡度较缓地区更易受到人为干扰,破坏景观结构稳定性,促使景观生态风险提升。

3.2.2 社会经济因素的影响

结合研究区土地利用变化情况,见表3、图7、图8,及各地区建设发展资料分析可知,土地利用转移变化活跃的区域,景观生态风险转移情况较大,对应行政区社会经济开发活动较多,其影响尤其表现为向高生态风险区域的转移。景观生态风险空间转移分析得知,研究期间内,向高等级生态风险区转移较多的斑块主要集中在普洱市、临沧市、大理白族自治州以及西双版纳傣族自治州。

研究期间,普洱市中部地区转入高生态风险区域面积最多,集中在景谷傣族彝族自治县、澜沧县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区一带。普洱市为加快国内外联通,启动了多项重大基础设施建设,实施道路建设,澜沧机场、思茅机场迁建、大中型水电站和思茅港口等建设项目。大规模的建设工程明显改变了土地覆盖状况,进而改变了原有的生态群落及分布状况;数据显示,此期间该区域交通流量大幅提升,对空气质量影响颇深;上述因素都对景观生态风险提升造成了影响。另外,宁洱哈尼族彝族自治县与思茅区一体化建设、景谷傣族彝族自治县和澜沧县建设次区域中心城市,由此开展的大规模建设使得城市快速扩张,对生态环境产生较大干扰,促使景观生态风险上升。

临沧市高生态风险区大面积分布,景观生态风险水平表现出明显的生态劣势,并有较大面积的斑块在研究期间转入较高、高生态风险区,集中在凤庆县、临翔区、云县等地。墨江至临沧公路建设,凤庆县、云县、临翔区、双江县经济走廊沿线开展矿业、水电、加工业、服务业等方面的各类建设工作,人为活动对土地覆盖情况改变较多,且多表现为林、草地转为建设和其他用地,加之自然生态环境敏感与灾害破坏,加速了部分斑块向高生态风险转移的进程。

大理白族自治州整体生态风险水平较低,而东部以洱海为中心的地区却明显呈现出高、较高景观生态风险分布状态,与其周围良好的生态分布区域差异较大,并且持续向高等级风险转变,转入高风险区的斑块主要分布在洱源县、剑川县、大理市,多围绕洱海分布。以上区域由于工业园区、交通设施建设和旅游业发展,土地覆被短时间内改变,环境承载容量快速提升,高度开发活动严重干扰所在区域生态系统,破坏生态循环及功能,使得该区域景观生态风险水平激增,而其他区域则维持着原有的生态条件稳步发展,形成鲜明对比。

西双版纳州景观生态风险向高风险区转移斑块相对较少,集中在勐海县,景洪市也有部分斑块分布。基础设施和城市建设使得土地覆盖情况发生改变,建设用地增多,生态服务需求量增加,一定程度上导致其生态环境恶化。

以上对各地区景观风险分布和转移的分析表明,在高生态风险分布地区和向高风险转移的地区中,自然因素虽对当地生态系统存在部分负面影响力,而人为活动的干预却大幅度提升了其生态环境转变、恶化进程,促进了高生态风险区域的扩散。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文通过构建景观生态风险评价模型,计算云南省澜沧江流域2010—2020年景观生态风险指数,分析其生态风险水平的空间分布特征和转移情况,并结合研究区的实际情况,进一步探讨自然与社会因素对研究区景观生态风险转移现象与现状的影响。

研究期间,云南省澜沧江流域景观生态风险值两极差距较大,生态低风险区域与高风险区域分布各半。高等级风险区分布以中部至南部居多,临沧市分布最多,普洱市、西双版纳傣族自治州、迪庆藏族自治州次之。从生态风险区各类变化动态来看,景观生态风险呈递增态势,且高、较高生态风险区不断扩张,生态质量有恶化趋势。2010—2015年,向劣势风险区和优势风险区转移量相当,在高生态风险区域扩散的同时,也存在生态恢复区域的增加;2015—2020年,风险转移呈现单向的向高级别风险转移,景观生态恢复滞后。

景观生态风险水平影响因素可从2个方面解读。从相对静态地角度来看,景观生态风险分布现状形成过程中,景观生态风险变化受地形、气候等自然因素的影响占主导地位,人为开发利用造成的社会经济活动相对在次要地位;在部分高风险区域内,社会影响因素占比有所上涨。从景观生态风险转移的动态角度来看,社会影响因素的推动作用更为显著,在高生态风险区扩张地带对照发现,有较为活跃的土地利用转移变化,产生明显的生态负面化影响。转入高等级风险区的斑块主要分布在普洱市、临沧市,在大理白族自治州和西双版纳傣族自治州也有较多分布。此类斑块对应地区都展开了大规模的建设和开发工程项目,在短时间内大面积更改土地利用方式,引起景观类型的覆被变化,导致高风险区域大面积扩散,景观生态风险提升。

4.2 讨论

云南省澜沧江流域是云南省景观生态建设和修复保护的重点区域,也是国土开发和经济发展主要的南北轴线,兼顾生态与经济两大建设性任务。研究区近年来生态风险指数上升,生态环境受干扰破坏明显。在社会经济发展过程中,应有控制地降低人为干扰对环境的负面影响,加强规划与管理。

北部区域受属于高原地区,人类活动少,生态风险转移不显著,应结合自然条件,保护生态良好区域,做好自然灾害防治工作,针对高原气候及地形条件进行低强度建设。流域中部的大理白族自治州、保山市有较大面积生态良好地带,生态系统结构较为稳定,能向人类活动提供较优质的生态服务,可进行基于环境承载能力的逐级开发;该范围内向生态高风险区变化的地区对应城市重点开发区域,应进行生态修复和控制性的建设,减少大规模开发。临沧市生态状况最为严峻,且不断恶化,除了自然灾害之外,受经济建设活动及其他社会因素影响较多,应严格审查当前建设项目,切实提出针对性、控制性的生态修复及保护政策,以必要的人为控制和针对性措施应对自然灾害、边境影响等,重点把控社会因素对自然环境的影响,完善灾后重建工作,以减轻生态压力。以西双版纳傣族自治州为主的流域南部地区生态风险等级呈板块化镶嵌分布,可以对不同生态条件下的区域进行逐级开发和逐级保护并行措施。在大力发展旅游等第三产业的同时,注重生态保护;在适应和扩展地区生态环境承载能力条件下,将产业发展融入生态系统服务过程,发展特色生态旅游,落实生态旅游改革和发展建设。