经济和贸易政策不确定性、地缘政治风险与食品价格波动信息流

——基于EEMD模型的多尺度转移熵分析

焦雨生

(武昌首义学院,湖北 武汉 430064)

近二十年来,伴随着全球金融危机、中美贸易战、英国脱欧、大国贸易政策调整等影响,中国经济和贸易政策的不确定性逐步提升。同时在国家内部和国家之间,涉及恐怖主义、战争、军事冲突的地缘政治风险在过去的二十年也在不断提高。经济政策和贸易政策的不确定性可以表征为经济不确定性,地缘政治风险可以表征为政治不确定性,这种双重的不确定性会强烈地影响消费、投资和市场供求,并最终影响到宏观经济的波动。其中食品价格的波动更加受到关注,一方面,食品价格波动直接影响民众生活和轻工业的发展,导致生活成本和生产成本的波动,并进而影响消费和投资;另一方面,食品价格波动是通货膨胀的独立预测因子,食品价格波动率本身就是通货膨胀率的构成成分。经济和政治的不确定性会影响食品价格波动,而食品价格的波动又构成了经济和政治不确定性的来源,因此经济和政治不确定性和食品价格波动之间存在着复杂的信息流动。探究经济和贸易政策不确定性、地缘政治风险与食品价格波动的关系有助于更深刻理解食品价格波动与经济和政治不确定性之间的信息流动,有助于一国更好地维持本国食品价格的稳定。

一、文献综述

(一)不确定性对商品价格的影响

大部分研究认为不确定性改变了人们对未来市场的预期,预期的变化引起了市场供求的调节,并进而影响商品价格(Liu L et al,2018;Andreasson et al,2016;Liu J,2013;Li Z et al,2021)[1-4]。经济和贸易政策不确定性指数可以表征经济不确定性,地缘政治风险指数可以表征政治不确定性,当前研究主要基于经济政策不确定性和政治不确定性,采用上述两种指数考察对商品价格的影响。这些商品包括了:原油(Yang L,2019;Cunado J et al,2020;Noguera-Santaella J,2016;Chen H et al,2016)[5-8]、能源(张克钦,2022;Ringim S et al,2022;Dash S et al,2021)[9-11]、黄金(柴杲,游达明,2020;Kamal J et al,2022)[12-13]、农产品(潘群星,陈旭,2019;张俊华等,2019;谭莹等,2018;魏中京,张兵兵,2018)[14-17]。研究发现,原油和其他能源商品更容易受到经济政策不确定性的影响,并且它们之间存在双向格兰杰关系,此外,地缘政治风险通常对石油收益产生重大负面影响,这主要是因为全球经济活动导致石油需求下降,更高的地缘政治风险指数将提高油价。经济政策不确定性和地缘政治风险不仅影响石油价格,也影响黄金、农产品和食品等商品的价格。

(二) 食品价格溢出效应研究

当前对食品价格溢出效应的研究中一个新的趋势是利用GARCH族模型来研究商品之间的内在信息流动,早期的研究主要集中在大宗商品之间的波动性传递(Samuel K A et al, 2022)[18]。Lahiani et al(2013)[19]利用Var-GARCH调查了四种关键农产品的回报和价格波动溢出效应,认为农产品回报和波动存在显著的波动溢出效应。Mensi et al(2014)[20]调查全球能源和谷物商品交易之间的动态波动回报和波动溢出,认为能源和谷物之间的价格联系较为紧密。Baldiet al (2016)[21]研究了股票市场冲击对商品价格波动的影响程度,认为2008年金融危机期间,波动性溢出效应急剧增长,金融市场和农产品市场之间的相互联系日益紧密。

食品价格溢出效应的另一个研究趋势是采用小波分析的方法。Zivkov et al (2019)[22]使用小波方法研究了小麦、玉米、大豆、燕麦和水稻之间的多尺度动态相互联系。Tiwari et al(2019)[23]通过小波方法研究了能源燃料价格指数与食品、农业原材料和金属之间的滞后联系,认为燃料和食品价格、能源燃料和金属价格均存在显著的关系。Frimpong et al(2021)[24]利用小波技术探索全球经济政策不确定性对燕麦、水稻、玉米、小麦和大豆之间联系的时频影响,认为农产品市场在不同时间和频率尺度上的溢出效应存在显著差异。

(三)对商品价格信息流的研究

对商品价格溢出的动态、双向和多维度考察构成了对商品之间信息流动的研究。Da Silva et al(2019)[25]研究了巴西乙醇和糖价格与全球原油价格之间的信息流动路径,认为原油、糖和乙醇的收益和波动系列信息传递更强,并与原始序列净信息传递方向相反。Caglar &Hancock(2019)[26]使用两种不同的信息理论方法来描述跨时间序列的信息流。第一种方法采用Jensen-Shannon离散度来量化网络相似性,并使用转移熵来表征信息流。第二种方法利用时间序列相关性和Kullback-Leibler离散度比较不同网络边缘的相关性分布。

Huynh(2020)[27]采用多层感知神经网络非线性格兰杰因果关系和转移熵研究了贵金属价格和不确定性之间的因果关系。该研究用经济政策不确定性指数和芝加哥期权交易所波动指数表征不确定性,用金、银、钯和铂价格表征贵金属价格,研究发现不确定性对贵金属价格有强烈的影响,且对经济政策不确定性冲击具有抵抗力,而对期权交易不确定性没有抵抗力。另外一些研究关注中国股票市场与商品期货之间的信息传递,这些研究基于CEEMDAN,将信息转移熵与多尺度分析相结合,发现股票市场与农产品期货、能源和金属市场之间存在不同的相互关系(Liu C et al 2021;Niu H,2021)[28-29]。

当前研究主要存在下述问题:第一,当前关于不确定性对商品价格影响的研究集中在石油、贵金属和金融市场,关于对食品价格影响的研究相对较少,少数的研究也仅仅研究经济政策不确定性对商品价格的影响,没有考虑到贸易政策不确定性和地缘政治风险;第二,关于商品价格溢出效应的影响,当前研究主要考虑了不确定性对商品价格的单向影响,忽略了商品价格,特别是食品价格的波动也是经济政策和贸易政策不确定性的来源,并影响到地缘政治风险。本文以经济政策和贸易政策不确定性指数表征经济不确定性,以地缘政治风险表征政治不确定性,采用经验模态分解模型(EEMD),构造若干本征模态分量,并重构高频信号、低频信号和趋势项,进而采用信息论的转移熵方法,探究不确定性和食品价格波动的双向多尺度转移熵,以期准确而全面地探究不确定性和食品价格之间的信息流。

二、模型构建与数据来源

本文的模型构建分为两个步骤:第一步,采用经验模态分解模型(EEMD)将原始信号分解为若干个本征模态分量(IMF)之和,各IMF 分量对应不同的尺度波动特征。由于时间序列变量内部和变量之间的非线性和非平稳性,在第二步中,采用各IMF分量重构得到的高频分量、低频分量和趋势项作为输入进行转移熵分析。

(一)集合经验模态分解模型(EEMD)

EEMD是经验模态分解模型(EMD)方法的升级版本,该方法纠正了与EMD相关的模态混合的影响。本文按照Wu and Huang(2009)[30]的建议进行如下模型构建:

(1)在原始信号α(t)中加入正态分布的白噪声n(t),得到新的时间序列y(t);

(2)识别新的时间序列中的所有极值,并通过三次样条插值法生成上下包络线;

(3)令h1=y(t)-m1,其中m1为上、下包络线的均值,如h1未满足IMF的条件,则用h1替代时间序列y(t),重复(2)和(3)的步骤,直至hk满足IMF条件;

(4)将得到的IMF分量持续从时间序列y(t)中减去,直至剩余部分R单调为止,获得趋势项;

(5)重复步骤(1-4),每次加入不同的白噪声序列,将每次得到的 IMF 集成平均处理后作为最终分解结果。

(二)转移熵的测算

熵是热力学中用以表征物质体系混乱程度的指标,熵值越大则混乱程度越高。在信息论中,熵用以表征信源总体的不确定度。根据香农熵的定义(Shannon,1948)[31],对于一个具有p(j)概率分布的离散随机变量J,其熵值为:

对于给定的两个马尔科夫时间序列过程,设I和J是具有边缘概率p(i)和p(j)的两个离散时间序列,其联合分布概率为p(i,j),利用库Kullback and Leibler(1951)[32]距离模型(KLDM)对它们之间的信息流进行量化,则联合熵为:

已知I,则J的不确定性条件熵为:

则过程J到I的非对称信息流,即转移熵可以表示为:

值得注意的是,转移熵没有为概率分布中的所有可能的期望赋予相等的权重,而在资产定价中,厚尾是普遍存在的,而转移熵并没有克服此假设。为克服转移熵的缺陷,Renyi采用权重q重新构造熵值,此时熵值定义为:

其中q>0,当q=1时,RTE退化为TE。当q∈(0,1)时,小概率事件被赋予更大的权重,当q>1时,在J具有较高的初始概率时被赋予更大的权重,因此,通过q,不同的权重可以分布到不同的区域。则过程J到I的Renyi转移熵(RTE)为:

(三)数据来源

本文以中国为研究对象,采用基于EEMD模型考察经济和地缘政治不确定性对食品价格波动的多尺度转移熵,经济不确定性用经济政策不确定性指数和贸易政策不确定性指数表示,地缘政治不确定性用地缘政治风险指数表示。

经济和贸易政策不确定性指数来自政策不确定性网(www.policyuncertainty.com/),该网站按月公布两组根据Baker et al(2016)[33]的方法计算的经济政策和贸易政策不确定性指数。第一组数据是Scott Baker, Nick Bloom, Steven J. Davis and Xiaoxi (Sophie) Wang基于《南华早报》计算的1995年1月以来的中国经济政策不确定性指数;第二组数据是Steven J. Davis, Dingqian Liu and Xuguang S. Sheng基于《人民日报》和《光明日报》计算的1949年10月以来的中国经济政策不确定性指数和2000年1月以来的贸易政策不确定性指数。本文选择第二组数据,原因在于:一方面,第一组数据基于《南华早报》计算,而《南华早报》的影响力主要在中国南方以及香港地区;另一方面,第一组数据仅仅测算了经济政策不确定性指数,而没有测算贸易政策不确定性指数。

地缘政治风险指数亦来自政策不确定性网(www.policyuncertainty.com/),采用Caldara and Iacoviello(2018)[34]的计算方法,通过10家报纸电子档案的自动文本搜索结果统计每个月每份报纸上与不利地缘政治事件相关的文章数量来计算该指数。该指数还将地缘政治风险区分为地缘政治威胁和地缘政治行动,本文不进行区分,采用统一的地缘政治风险指数表征地缘政治风险。

食品价格波动率来自联合国粮农组织(FAO)数据库,食品价格波动率用月度食品CPI通胀率来衡量,表示为同比通胀率或与上一年相应月份相比的百分比变化。食品CPI指数以2015年为基期,设定为100。上述所有数据的描述性统计如表1所示。

表1 各变量描述性统计

三、实证结果

(一) EEMD模型实证结果

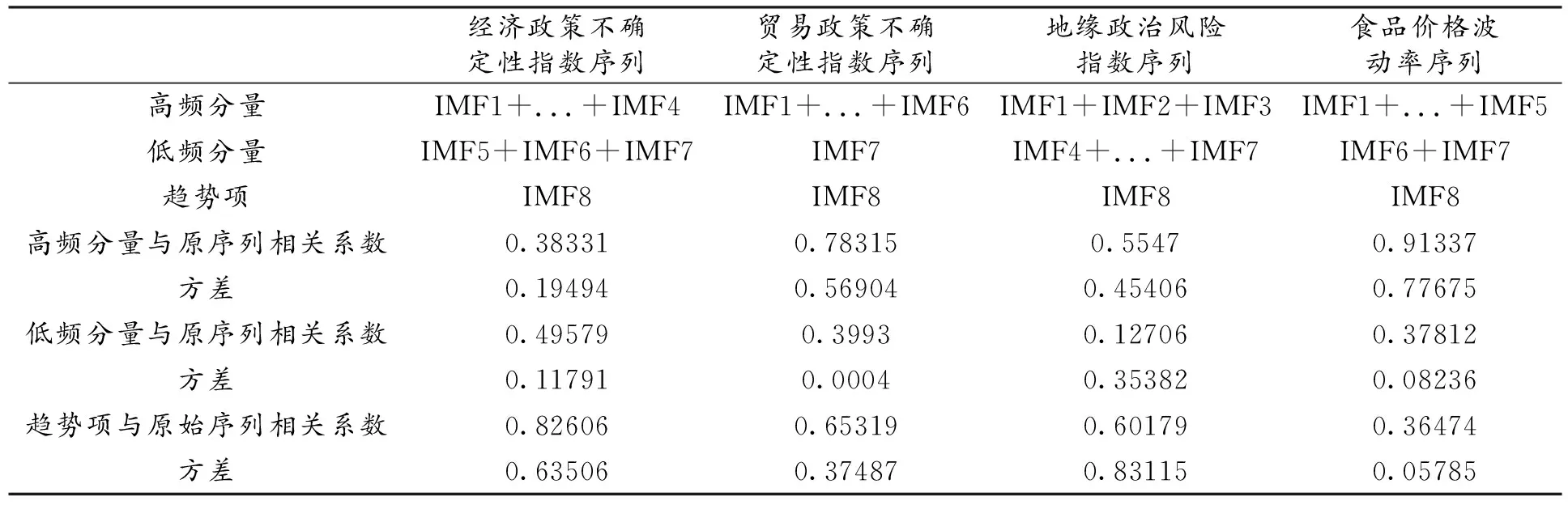

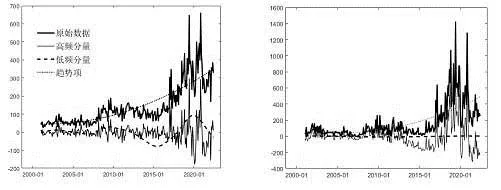

设定附加的白噪声标准差与原序列标准差之比,根据原序列波动程度,设定为0.2,附加白噪声的次数设定为100,将经济政策不确定性指数、贸易政策不确定性指数、地缘政治风险指数和食品价格波动率作为原始信号进行分解,结果如图1(a-d)所示:从图1(a-d)可以看出:每一时间序列均分解为7个本征模态分量和1个趋势项,经过对各个IMF分量的波动频率进行识别和重构,可以得到高频波动项、低频波动项和趋势项,高频波动项反映的是偶然或不规律因素对原信号的影响,影响持续的时间较短或影响面积较小,但作用频率非常高。低频波动项反映重大事件对原信号的影响,会使原信号产生相对较长时间的波动,通常是产生剧烈波动的重要原因。趋势项代表原信号的长期走势。依据 Fine-to-coarse 方法和肖明等(2022)[35],对原始序列进行重构,结果见表2。

(a)经济政策不确定性指数 (b)贸易政策不确定性指数(c)地缘政治风险性指数 (d)食品价格波动率图1 经济贸易政策、地缘政治风险和食品价格波动率EEMD分解图

表2 原始序列EEMD重构表

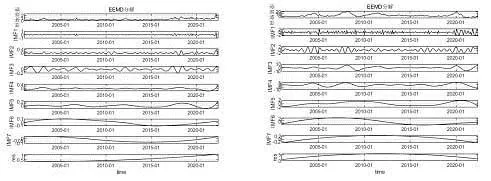

最终高频分量、低频分量和趋势项序列的折线图如图2(a-d)所示。

(a)经济政策不确定性指数序列 (b)贸易政策不确定性指数序列(c)地缘政治风险指数序列 (d)食品价格波动率序列图2 本征模态分量重构结果

从图2可以看出:(1)经济和贸易政策不确定性指数和地缘政治风险指数在2018年前整体呈增长趋势,但是增长幅度较小且波动较缓,2018年后增长较为迅速且波动较大。而食品价格波动率序列一直处于强烈的波动中,从趋势项看,存在不明显的倒“U”型变化;(2)经济和贸易政策不确定性指数和地缘政治风险指数趋势项和原序列的存在较大的同构性,从表2也可以看出,三个趋势项和原序列的相关系数也较大,在0.6以上。而食品价格波动序列趋势项和原序列同构性不明显,且趋势项和原序列的相关系数仅为0.36,同时可以明显发现,食品价格波动序列的高频分量和原序列存在较强的同构性,其相关系数为0.91。结合高频分量、低频分量和趋势项的定义,可以认为经济和贸易政策不确定性指数主要体现为长期波动,而食品价格波动序列则主要体现为长期波动。

(二) 多尺度转移熵网络特征

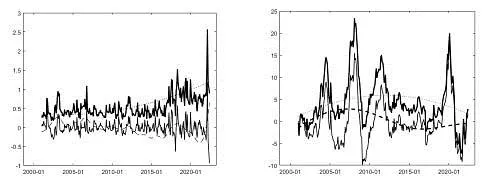

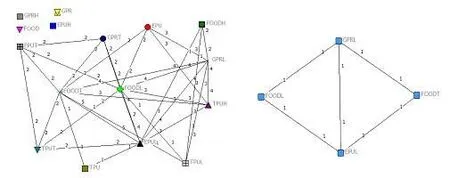

1.多尺度转移熵网络社群图。设定k=l=1,用EPU、EPUH、EPUL和EPUT代表经济政策不确定原序列、高频分量序列、低频分量序列和趋势项序列,同理,贸易政策不确定性、地缘政治风险和食品价格波动率的原序列、高频分量序列、低频分量序列和趋势项序列分别用TPU、TPUH、TPUL、TPUT、GRP、GPRH、GPRL、GPRT、FOOD、FOODH、FOODL和FOODT表示,同时不计算同一信号原序列、高频分量序列、低频分量序列和趋势项序列之间的转移熵(设定为0),测算多尺度转移熵矩阵,并以0.05、0.1、0.15和0.2为阈值,即转移熵大于等于阈值设定为1,反之则设定为0,由此构建多尺度转移熵的四个二值化矩阵,其社群图如图3所示。

(a)阈值为0.05 (b)阈值为0.05(c)阈值为0.15 (d)阈值为02图3 多尺度转移熵社群图

随着阈值的增加,网络中节点之间的连带逐渐稀疏,且网络整体的节点关系越来越明显。从图3可以看出:(1)经济和贸易政策不确定性、地缘政治风险对食品价格波动率的影响主要体现为低频分量和趋势项,说明了原始序列关系主要是中期和长期关系;(2)信号源主要是经济政策不确定性的趋势项、贸易政策不确定性的低频分量和趋势项以及地缘政治风险的趋势项,信号的中间接收方主要是食品价格波动率的低频分量和趋势项,信号的最终接收方是经济政策不确定性的低频分量。根据信息传递的过程,可以认为,经济和贸易政策不确定性、地缘政治风险在长期内影响食品价格的中期和长期波动,食品价格的中期和长期波动又影响了经济政策不确定性的中期波动。

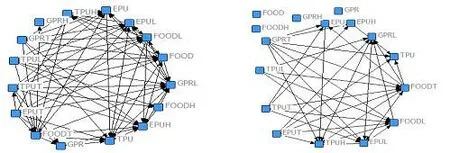

2.多尺度转移熵网络的齐美尔链。根据齐美尔的三元结构理论,KRACKHARDT(1999)[36]定义了“齐美尔链”,认为“如果两个节点具有强联系,而且这两个节点相互和一个第三方存在强联系,则这两个节点之间存在一个齐美尔关系”。很明显,该概念类似“派系”的概念(Luce &Perry,1949)[37],这两个概念之间存在很强的同构性,“派系”被定义为三个或更多节点的集合,这些节点之间都是直接和相互联系的,一个集团中的每一个二方组都存在齐美尔关系。因此,齐美尔关系是嵌入一个小团体,或共同小团体关系的替代定义。根据转移熵的原矩阵,计算两两元素共同嵌入的齐美尔链的数量,并构造一个16*16的矩阵,每一元素为列指标和行指标共同嵌入的齐美尔链的数量,显然,该矩阵为对称阵,且对角线元素为0,阈值为0.05和0.1的二值化矩阵对应的网络社群图如图4所示。

(a)原矩阵 (b)阈值为0.05的二值化矩阵图4 多尺度转移熵网络的齐美尔链网络社群图

从图4可以看出:(1)原矩阵中,食品价格波动原序列和高频分量序列嵌入的齐美尔链仅有0和4条,低于平均水平,而食品价格波动原序列的低频分量和趋势项嵌入的齐美尔链共有20和22条,在所有分量序列中居于首位。(2)在阈值为0.05的二值化矩阵中,仅有地缘政治风险低频分量、经济政策不确定性的低频分量、食品价格波动的低频分量和趋势项嵌入在2条或3条齐美尔链中。

3.多尺度转移熵网络的结构洞。结构洞理论是由Ronald Stuart Burt提出的,并应用于社会网络分析。[38]社会网络研究的一个基本原则是,个人可以从充当其他没有直接联系的人之间的中介中获益,这些原则构成了结构漏洞理论的基础。结构漏洞理论研究个人,特别是在组织环境中,如何填补那些没有其他方式相互作用的人或群体之间的“漏洞”。本文中网络节点不是个人,而是抽象变量在不同尺度下的分解,节点之间的连带则是不同尺度变量之间的信息转移熵。虽然本文网络节点不是个人,但是以经济政策不确定性各尺度的节点为例,作为节点的多尺度变量变化的背后是政策制定者在经济变量变化背景下作出的政策调整或政策预期、经济行为主体对政策变化的感知以及在不同政策调整下的理性反应、整个社会在政策调整下的被动反应和主动适应。测量结构洞的指标有两种,即Burt结构洞指数[38]和Freeman结构洞指数[39]。前者主要用于评估自我网络中的冗余度,而后者则用于计算所有节点的重要度。

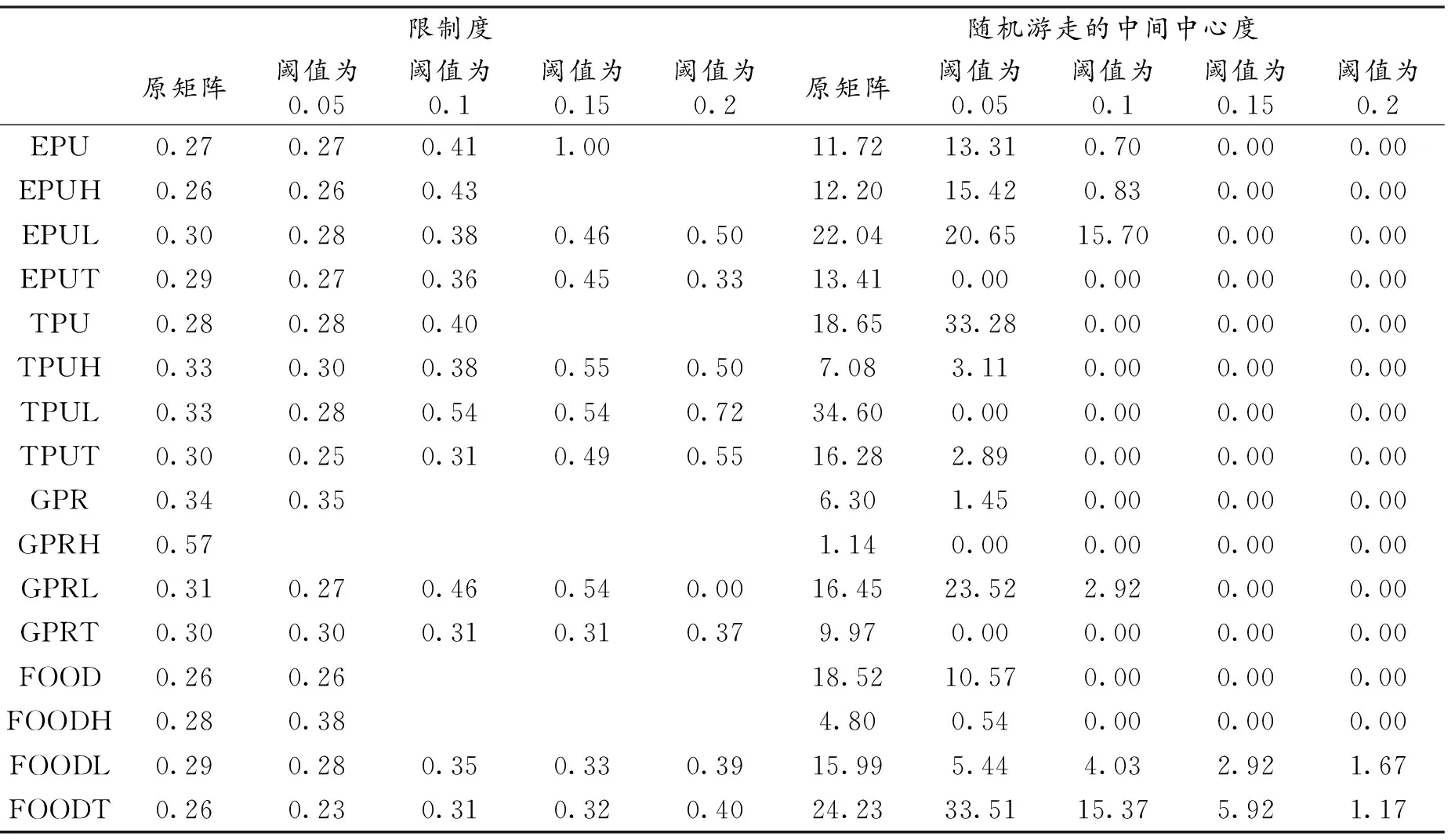

Burt结构洞指数[38]主要考虑四个指标:有效规模、效率、限制度和等级度,较为常用的指标是限制度和等级度。一个节点受到的限制度指的是该节点在网络中拥有的运用结构洞的能力,限制度越小则占据结构洞的能力就越大。等级度指的是限制度在多大程度上集中在一个行动者身上,等级度越大则占据结构洞的能力就越大。Freeman结构洞指数[39]主要用中间中心度和随机游走的中间中心度来衡量[40],其区别在于中间中心度限制了对密集网络的分析,并几乎考虑了自循环,而随机游走的中间中心度则有效规避了这一缺点。以UCINET6.0为工具,以限制度和随机游走的中间中心度为度量结构洞指数,则多尺度转移熵网络的结构洞指数如表3所示。

表3 多尺度转移熵网络的结构洞指数

从表3可以看出:(1)限制度越小,则节点占据的结构洞就越多,结构洞指数越大。可以明显看出:食品价格波动率的低频分量和趋势项的结构洞指数较大,而高频分量和原序列的结构洞指数较小;(2)从随机游走的中间中心度来看,体现出和限制度作为衡量指标的结果一致性,且在阈值为0.15和0.2的序列中,食品价格波动率的低频分量和趋势项的结构洞指数处于首位,其他分量的随机游走中间中心度均为0。

四、结论和政策建议

(1)经济和贸易政策不确定性、地缘政治风险和食品价格波动率之间存在复杂而多尺度的相互影响。在不考虑影响强度,即不考虑转移熵大小的情况下,各变量之间相互影响,通过EEMD的本征模态分量重构,即将原始信号分解为高频分量、低频分量和趋势项的情况下,各变量之间存在着复杂的多尺度相互影响。

(2)经济和贸易政策不确定性、地缘政治风险和食品价格波动率之间的影响主要体现为中期和长期效应。从信息传递的过程来看,信号源主要是经济政策不确定性的趋势项、贸易政策不确定性的低频分量和趋势项以及地缘政治风险的趋势项,信号的中间接收方主要是食品价格波动率的低频分量和趋势项,信号的最终接收方是经济政策不确定性的低频分量。可以认为,经济和贸易政策不确定性、地缘政治风险在长期内影响食品价格的中期和长期波动,食品价格的中期和长期波动又影响了经济政策不确定性的中期波动。

(3)中期和长期内食品价格波动率在整个互动网络中处于更为重要的位置。一方面,食品价格波动率的低频分量和趋势项嵌入了更多的齐美尔链,表明在中期和长期内,食品价格波动率存在和其他序列稳定的影响关系;另一方面,食品价格波动率的低频分量和趋势项占据了更多的结构洞,表明在中期和长期内,食品价格波动率存在更多的桥接其他变量之间影响的作用。

(4)地缘政治风险和贸易政策不确定性对食品价格波动的影响是单向的,而经济政策不确定性对食品价格波动的影响是双向的。由于地缘政治风险主要表征国家内部和国家之间的恐怖主义、战争行动、战争威胁和军事冲突等,相对于经济系统是一个明显的外生变量,因此,地缘政治风险对食品价格波动的影响是单向的。贸易政策不确定性针对的是对外贸易政策的不确定性,从指数的构建来看,是基于主要报纸中关于“关税”“非关税壁垒”“反倾销”“贸易战”等属于国际贸易范畴的术语来计算的,因此贸易政策不确定性对食品价格波动的影响也是单向的。经济政策不确定性具有明显的内生特征,一方面强烈影响食品价格波动,同时食品价格波动又形成了经济政策不确定性的来源,因此经济政策不确定性和食品价格波动的影响是双向的。

针对上述结论,结合中国实际,提出如下建议:

(1)保持经济和贸易政策中长期的稳定性。物价稳定是一国宏观经济政策的目标之一,而食品价格波动又是通货膨胀的独立预测因子,因此食品价格稳定也应该是一国宏观经济政策的目标之一。由于各种内部和外部因素,一国很难在短期内保持经济和贸易政策的稳定,但可以在长期内通过各种战略规划、政令共识和一致行动而实现经济和贸易政策的稳定,经济和贸易政策的稳定又会通过信息流动实现食品价格在中长期内的稳定。

(2)关注地缘政治风险对食品价格波动的影响。地缘政治风险具有明显的外生特征,而地缘政治风险长期内对食品价格的波动会产生影响,因此一国应关注长期的地缘政治风险对食品价格波动的影响。中国“一带一路”倡议、习近平关于构建人类命运共同体的论述、在西方“逆全球化”背景下中国对多边主义的推进等,都对长期内降低中国地缘政治风险起到了重要的作用。未来要继续坚持以习近平关于构建人类命运共同体的思想为指引,致力于多边合作和互利共赢,正如习近平在二十大报告强调的:“不断以中国新发展为世界提供新机遇,推动建设开放型世界经济,更好惠及各国人民。”

(3)加强食品供应链的稳定性。食品供应链的稳定性对食品价格的波动和通货膨胀具有重要影响。在保持经济和贸易政策中长期稳定性的基础上,应该关注食品供应链的稳定性。首先,政府可以制定农业发展规划,推动农业现代化和提高农业生产能力,以增加食品供应。其次,政府可以建立完善的食品安全监管体系,确保食品生产和加工环节的质量和安全。加强对食品生产企业的监管和检查,防止不合格食品流入市场,减少食品卫生和安全问题的发生。此外,政府还可以鼓励农业合作社和农民专业合作组织的发展,促进农产品的统一采购和销售。通过强化农产品价格信息的透明度,提高农民的议价能力,减少中间环节的损耗和利润,从而稳定食品价格。