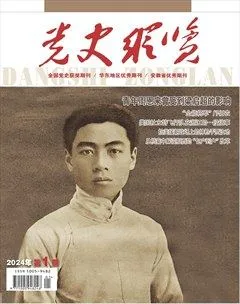

早期革命家熊雄的信仰之路

曾心昊(江西)

熊雄(1892—1927),江西宜丰人,党的早期革命家,也是较早从事军队政治工作的杰出领导人。在20世纪20年代的大革命浪潮中,他坚持孙中山先生的联共主张,极力维护国共合作局面,在蒋介石开始“分共”“清党”后,仍然坚决捍卫共产党的原则和立场,是中共在黄埔军校的重要负责人。然而,在他找到并确立共产主义信仰、成为一名坚定的共产主义者之前,却进行了漫长曲折而又充满艰辛的探索。本文梳理了熊雄人生道路上的几个关键转折点,以展现其从一名旧式军队军官到一名信仰坚定、思想成熟的共产主义者的转变历程。

内忧外患,少年立下报国志

不同于许多革命者因不堪欺压与贫困走上革命道路,熊雄从小家境殷实。他的伯祖父熊裕三是宜丰当地颇有名气的财主,广有田产、山林、商铺,而他的父亲熊景星过继给熊裕三后,也就自然继承家产。熊景星有7个儿子,熊雄排行第四。这7个儿子在熊景星的严格管教下,都得到良好的教育,成年后分别做官、参军、经商,各有成就。

1904年,也就是熊雄12岁时,家乡宜丰发生了反抗法国传教士的“棠浦教案”,两年后逐渐演变为轰动全国的“南昌教案”。当时腐败无能的清政府为讨好列强,不仅将参与反教的12人杀害,还接受了法国人的全部无理要求,签订了《南昌教案善后合同》,赔偿白银45万两。再到后来邻县修水、铜鼓的上千饥民涌入宜丰天宝,与当地数百名农民一道掀起平粜风潮,被地主武装残杀数十人。所有这些发生在身边的惨案都冲击着少年熊雄稚嫩敏感的内心,他不禁发出一连串的疑问:中国人为什么如此受外国人欺侮?清政府为什么在外国列强面前如此卑躬屈膝抬不起头?老百姓终日劳作为什么仍然如此穷困?

1906年重阳节,熊雄和兄弟们登上村头的青云塔,俯瞰美好家园,不禁大发感慨:“我辈青年应志在四方,不能再做井底之蛙,埋头子曰诗云了!”这时的熊雄已经在内心逐渐生出了报国的志向。1907年,15岁的熊雄考上了瑞州府中学堂。这是一所新式学校,熊雄在这里接触到了自然科学以及西方资产阶级思想,他如饥似渴地学习着各种新知识,同时也不忘对中国传统文化的学习。历代英雄豪杰、忠臣良将的光辉事迹和优良品德在少年熊雄心中引起了强烈共鸣,激发起深沉的民族意识和爱国情怀,所接触到的西方资产阶级革命思想和先进科学知识也更加坚定了他读书救国的信念。

1910年,熊雄进入南京优级师范学堂学习。从乡里到县城再到全国大城市,熊雄的足迹不断延伸,视野不断拓展,他的思想也在飞速发生着变化,渴望在更广阔的天地里寻求救国道路。

革命屡败,思考探索新道路

1911年春,在南京优级师范学堂只学习了一年的熊雄便中途辍学,南下南昌,报名参加了李烈钧领导组建的江西新军学生军。熊雄本可以在毕业后回归乡里,过上清闲安逸的生活,但他却坚决放弃这一切,进入随时准备流血牺牲的军队,这无疑是选择了一条异常艰险的道路,同时也将个人的命运和国家的前途更加紧密地联系在了一起。

1911年10月10日武昌起义爆发后,各省的革命者也都纷纷响应。10月30日晚,驻扎在南昌近郊的新军组成爬城队,从顺化门外爬墙入城,配合从袁州、瑞州、临江赶来的三路起义军迅速占领了南昌城,江西宣布光复。熊雄参加了这次攻占南昌的战斗。11月2日,南昌宣布独立,脱离清廷统治。

1912年元旦,孙中山在南京就任中华民国临时大总统。1月3日,李烈钧被孙中山任命为江西都督,江西新军学生军也被改编为学兵团,熊雄便是学兵团的积极领导者。尽管辛亥革命在全国大多数省份都取得了成功,但是革命胜利的果实迅速被袁世凯所窃取。1912年3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统后,便不断向革命党人发起进攻,这也令青年熊雄感到彷徨和低落。

1913年3月,袁世凯指派杀手暗杀了享有崇高威望的国民党代理理事长宋教仁,接着又和英、法、日、俄、德五国银行团签署了借款2500万英镑的《中国政府善后借款合同》,以扩充军备,发动内战,消灭南方革命势力。5月5日,江西都督李烈钧与湖南都督谭延闿等通电斥责袁世凯与五国银行团签订善后大借款,并公开指出袁世凯为杀害宋教仁的罪犯。6月9日,袁世凯下令免除李烈钧江西都督一职。李遂前往上海会见孙中山、黄兴等筹商反袁事宜。7月12日,讨袁司令部在江西湖口成立,李烈钧任总司令,并发布《江西讨袁军总司令檄文》宣布讨袁,“湖口起義”就此打响,二次革命正式开始。战事开始不久迅速达到了高潮,熊雄所在的学兵团驻守在湖口石钟山前沿阵地,与来犯之敌进行了殊死战斗,但终因寡不敌众,最后只得撤至南昌。

8月,作为学兵团领导人的熊雄眼见战局无法挽回,便和李烈钧一道撤出南昌,几经辗转流亡日本,在日本与同样因革命失败赴日的孙中山、黄兴等人相识,后来进入了由革命党人创办的东京浩然庐军事学校学习。1914年7月8日,由孙中山亲组的中华革命党正式成立,熊雄加入其中,这是他革命生涯中加入的第一个政党组织。在流亡日本期间,熊雄写下了《五律·秋夜闻雁书怀》:“雁唳惊秋夜,鸡鸣舞剑时。壮心还激烈,故国益艰危。知己无多在,孤怀不少衰。漫漫戈待日,独客有余思。”表达了渴望早日回国讨贼杀敌的雄心壮志。

1916年春,熊雄回到国内,被编入李烈钧的护国军第二军(即滇军),积极投入反袁护国战争。下半年,他转至湘军任上校参谋,在1917年参加了由孙中山发起的维护《中华民国临时约法》的护法战争,熊雄先后奋战在广东和湖南的株洲、衡阳、耒阳、郴州一带,是大家公认的年轻有为的军官。

1919年夏,湘军总司令程潜被军阀赵恒惕逼走,其部队被湖南督军兼省长谭延闿所接管。谭延闿与熊雄早就相识,他给熊雄送来委任状,让他续职。然而已经度过8年戎马生涯的熊雄,历经了辛亥革命、二次革命、护国战争、护法战争的不断失败,此时已是饱经患难,对于国家的现状也有了更加清醒的认识。他心中明白,尽管现在推翻了帝制、袁世凯已死,但北京政府实权依然为北洋军阀所把持,整个国家陷入军阀割据、连年混战之中,在国际上也没有自己的地位而任由列强摆布。他开始认识到:资产阶级革命不能救中国!国家要富强,民族要独立,必须寻找一条新路!前不久爆发的五四爱国运动对他震动极大,他感到不能在旧的轨道上继续行进下去了,于是他拒绝了谭延闿的挽留,离开了湘军,要去探索一条救国救民的新路。

马列引路,找到革命新方向

五四运动爆发之后,民主与科学的思潮不断冲击着国内的有志青年,以救国图强为己任的广大青年,纷纷出国学习西方科学文化知识,希望为中国寻找新的出路。1919年11月,熊雄登上了去往法国的邮轮。1920年1月,熊雄到达巴黎,被華法教育会安排到巴黎郊区的圣日耳曼莱昂中学补习法语。在此期间,他努力学习,过着艰苦的工读生活。业余时间,他经常和国内来的同学们聚在一起,讨论中国的革命道路问题,并发起成立了“巴黎书报流通社”,和同学们共享从国内带来的书籍。他如饥似渴地阅读着陈独秀创办的《新青年》,也由此初步接触到了马克思主义,并了解到俄国十月革命的相关情况。

同年暑期,熊雄移居到巴黎的拉丁区选择学校。在这个欧洲政治、经济、文化的中心,熊雄有更多机会接触到各种社会主义学说,读到更多的马列主义著作,并且结识更多的旅欧学生和华侨工人,了解他们的思想。当时的法国虽然是第一次世界大战的战胜国,但是战争造成人口锐减、生产停滞、货币贬值、社会动荡不安,各种问题滋生,资本主义弊端不断显现出来,令身处其中的熊雄也逐渐认识到走西方资本主义的道路并非改造中国的良方。

在这一年年底,熊雄和赵世炎、李立三等十余人组织成立了“劳动学会”,号召把华工组织起来进行革命,其后又以学会为核心扩展为留法勤工俭学会,号召在法勤工俭学的学生组织起来,彼此团结,自己来决定自己的命运。1921年,熊雄相继就读于法国纪龙德省罗米尔农业学校和夏朗德省赖古龙农业学校,一边学习农学一边做农工,同时也写信给家中,根据家乡宜丰的自然条件提出了发展林业的相关建议。1922年3月20日,巴黎发生了留学生李合林枪击驻法国公使陈箓事件,这也使得留法学生的处境更加困难,第二天,熊雄即离开巴黎去往德国柏林。

德国是熊雄旅欧的第二站,也是他人生中又一个重大转折的发生地。德国是伟大革命导师马克思的家乡,熊雄来到德国后更加勤奋地研究马克思主义理论,经常与周恩来、刘清扬、张伯简等留德学生共同学习、研究和讨论相关问题,并商讨组建少年中国共产党等事项。

1922年4月,熊雄加入了德国共产党,不久即转为中国共产党党员。这也标志着熊雄由曾经的资产阶级民主主义革命者开始向共产主义战士转变。

1922年6月,旅欧少年中国共产党在巴黎西郊布洛涅森林里宣布成立,并选举出3名委员组成少年共产党中央执行委员会,下设“共产主义研究会”,凡有成员居住的地方都成立小组,定期开会。德国的小组设在柏林,熊雄就在其中。

1923年4月,熊雄等12位旅欧党员在中共中央的安排下来到苏联,进入莫斯科东方劳动者共产主义大学中国班学习。熊雄和同学们除了在课堂上学习经济学、阶级斗争史、工人运动史、俄国共产党历史等课程,还在课外如饥似渴地阅读马克思、列宁的著作。1925年1月,根据共产国际的指示,中共旅莫支部选派了熊雄、叶挺、聂荣臻等20余人进入苏联伏龙芝军事学院学习。

在苏联学习的这段时间内,熊雄写下了《读了〈法国牢狱生活〉之后》和《介绍共产主义者的恋爱观》两篇文章,从中可以看出他的思想成长轨迹。在《读了〈法国牢狱生活〉之后》一文中,熊雄已经可以用马克思主义理论观点来为社会革命下定义,并认为像李合林等无政府主义者暗杀驻法公使陈箓的行为并非社会革命的唯一方法,进而用马克思阶级斗争的理论来论述社会革命的方法,提出对经济落后的中国而言就是要开展国民革命。在《介绍共产主义者的恋爱观》一文中,熊雄更是明确指出“若真能以马克思主义的观点,认清了社会进化的过程,确定了革命的人生观,对于恋爱问题,应当是不难解决的”,提出“如果真要担负历史的使命,完成当前的责任——国民革命,贯彻终极的目的——无产阶级革命,那么我们应该把我们的一切,都归为无产阶级革命的终极目的所有,为被压迫民族求解放的神圣斗争所有”。此时的熊雄对于自己过往所经历的事情以及中国革命的方法有了更深层次的认识,标志着他在思想上达到了一个新的高度,已经成为一名成熟的马克思主义者。

坚定信仰,壮士身殒志不改

1925年9月,根据中共中央的安排,熊雄与叶挺、聂荣臻等12人乘轮船从海参崴出发,经上海到达广州,随即由广东区委分配到黄埔军校工作,熊雄任政治教官。

由于革命形势的剧烈变化,作为政治教官的熊雄还没来得及给学生授课,便踏上了第二次东征的征途。东征开始后,熊雄任国民革命军第一军政治部秘书和东征军总政治部秘书,协助政治部主任周恩来工作,组织和参与第二次东征中的军队政治宣传工作。其间,他组织制定了《战时政治宣传大纲》,并参与总政治部组织237人规模的宣传队,明确了对东征军、敌军、民众进行不同侧重和不同方式的宣传工作规定。在实际工作中,宣传工作的相关规定都得到了普遍的执行与开展,有效提升了东征军的士气,赢得了沿途民众的热烈拥护和支援。军队行进势如破竹,军民关系融洽,战事进展非常顺利。

东征得胜归来后,熊雄被任命为军校入伍生部政治部主任。他经常集合入伍生进行训话,宣传灌输革命思想,教育他们遵守革命纪律,自觉锻炼革命意志,刻苦训练军事技术,努力成为国民革命所需要的军事政治人才。

1926年1月6日,熊雄就任军校政治部副主任。由于当时的主任邵力子兼任军校秘书长一职,熊雄便主持政治部的日常事务,成为军校政治部的实际负责人。熊雄上任之后,大力健全机构并配备人才,在主任、副主任和秘书之下,又设总务、宣传、党务3科,下分财务、事务、编纂、发行、指导、组织、调查统计7股和俱乐部、图书馆以及书报流通所,并延揽大批共产党员进入政治部,特别是政治讲师、政治教官、各科室负责人、政治科各队队长,基本都是共产党员。在政治部70多名工作人员中,共产党员占到了半数。熊雄还创办了《黄埔日刊》,不仅发布国内外的新闻和本校资讯,还开辟“革命之路”栏目收集关于军校官长学生对于革命看法认识的文章,充分调动起大家的革命热情;而兼具知识性与政治性的“政治问答”栏目,则通过简短的一问一答形式扩大了广大士兵的知识面、提高了理论水平。熊雄不仅是《黄埔日刊》的创立者,也是主要撰稿人,现在已发现的熊雄在《黄埔日刊》上发表的文章有18篇之多,其中好几篇是政治理论性非常强的文章。

1926年3月20日发生“中山舰事件”,蒋介石借口共产党员预谋实施劫持,在广州实行紧急戒严,并逮捕李之龙,监视和软禁大批共产党员,解除了省港罢工委员会的工人纠察队武装。熊雄向广东区委汇报军校情况,要求加强军校中共产党组织的领导力量,以适应新的形势。区委当即决定成立中共在军校中的核心组织党团,熊雄被任命为党团书记。在此期间,他坚决贯彻广东区委的指示,采取一系列措施团结左派,拉拢中间力量,反对极端反动势力,积极宣传孙中山联俄、联共、扶助农工三大政策和国民革命运动,加强学校政治教育工作,培养配备革命军队的军事政治骨干与后备力量,为国民革命军出师北伐做充分准备。

1926年7月,蒋介石率师北伐,临行前将军校教育长及各部处主任官召集到总司令部,向他们提出了几个口号:“禁绝小组织、小团体”“各种小团体就是减少本党的力量,无异扶助敌人”“私人团体就是我们的公敌”,并让熊雄印布全校。蒋介石提出的这几个口号,实际上是在含沙射影地攻击共产党人。8月13日,熊雄在《黄埔日刊》上公布蒋介石口号时,特地发表《对于校长“临别赠言”的说明》一文,指出“所谓小团体、私人团体,纯以乡土感情而结合的,目的在结党营私,既没有阶级的背景,自不能代表多数人的利益”,而共产党则是另一问题,“他既是代表工农的政党,自有其独立性”,不能与小团体相混淆,并强调孙中山在国民党改组大会上提出的主张容纳各派革命分子的原则“是不可移易的”,要求黄埔同学要认清合作的原则,“对于破坏党组织的人,就应该认作我们的公敌,即拿起对付军阀和帝国主义的精神,与之奋斗”。该文既是对蒋介石有理有据的反击,同时消除了校内部分人对于共产党存在的不正确的认识。

1926年12月,熊雄被国民政府任命为军校政治部代理主任。在他任职期间,军校政治教育有诸多创新,例如增设政治科,专门培养军队政治工作干部;实施军事与政治并重的方针,提出两个“打成一片”;设立政治工作会议制度;不定期召开政治教育会议;扩展政治教育内容,等等。

熊雄在黄埔军校工作了一年零七个月的时间,主持开展了一系列富于创新、卓有成效的军校政治工作。在校内“清党”开始后,他临危不惧,即使在狱中仍然坚持革命理想并向入狱的学生传播革命思想,给青年学生增添了斗争的勇气和力量,直至高喊着“中国共产党万岁!”英勇就义。

回顾熊雄的成长历程,从少年时代忧国忧民激发报国之志,到投身军旅参加辛亥革命践行报国志向,再到屡遭失败渴望寻找新的救国道路,進而出国留学寻求救国真理并加入中国共产党,回国赴黄埔坚持真理、坚守理想,他逐步实现了从资产阶级民主革命者到共产主义者的转变,把个人的一切无条件地奉献给了中国的革命事业。他35岁的人生是短暂的,但他的功绩如熊熊火炬一般耀眼。

(责任编辑:章雨舟)