中山市圆榄山文化公园矿坑棕地改造及景观营建

吴斌 谭碧玉 梁冠威

随着传统工业的衰落,许多采矿场停运,被闲置、废弃,并在长期缺乏管理的情况下,逐渐成为影响城市卫生、安全、形象的棕地(Brownfield)[1]。近年来国外学者从环境科学、社会科学、应用科学以及生物科学等不同视角,对棕地的场地修复、政策市场、规划意义等进行研究,致力将棕地转化为城市绿地,以最小的土地投入,最大程度地提升环境质量,完善城市绿地结构,实现城市可持续发展。而国内对矿山废弃地生态修复的研究起步较晚,在20世纪90年代初具规模。国内关于棕地改造的研究与实践主要集中在土地复垦模式及其经济利益分析,对景观特色的研究及地域文化的保护传承的实例不多[2]。2020年国家发展改革委、自然资源部联合印发的《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》 将矿山生态修复列入主攻方向和重点工程之一[3]。

位于广东省中山市小榄镇市区的圆榄山采石场的改造项目,涉及矿坑棕地改造面积约3.3 hm2,工程造价约2 400万元。改造前的山体历经30多年的爆破开采与下挖,一半石头裸露、植被缺失,并形成满布垃圾的30 m深的污水坑,景观与生态遭到严重破坏。项目通过“地形重塑-植被重建-生物多样性重构-区域生态功能修复”的棕地生态修复模式,提升场地生态系统的稳定性与自我维持能力;并通过搭建公园的园路系统、丰富功能活动空间,营造山水园林景观,在提升生态环境质量的同时改善周边人居环境,实现生态功能修复和区域可持续发展的有机结合。项目获得“2022年中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)”金奖和“广州市2022年度优秀工程勘察设计奖(园林景观设计)”一等奖。

1 项目概况及面临的难题

圆榄山位于中山市小榄镇市区中心,三面被居民区包围(图1),由于城市建设的需要,当地从1958年开始对其山体进行石材开采。至1992年石场停止运营,圆榄山经历了30多年的开挖与爆破,其地表以下被挖掘至接近-40 m,形成陡峭石壁和巨大矿石深坑。之后地块被闲置数十年,四周的污水与垃圾汇集入深坑,安全和卫生问题十分显著;山体石头裸露、植被缺失,景观与生态遭到严重破坏。中山市以构建粤港澳大湾区的特色生态宜居城市为目标,采用生态修复优先策略,将圆榄山采石场的改造纳入城市建设的重要项目,拟将圆榄山矿坑棕地打造成为生态文化公园,与比邻的寺庙和谐统一,重现地块的生机与活力。

图1 圆榄山矿坑棕地区位图

圆榄山主要分为北湖区和南山区2个部分,主要改造区域为北湖区的深水矿坑棕地(图2),改造面临的最大难题是解决直壁式矿坑驳岸的3~8 m竖向落差产生的安全隐患。另外,因矿坑石壁边缘紧贴周边街道,设计范围内严重缺乏陆地空间,规划上需贯通园路,增加陆地面积,为植物群落的栽植与市民的活动提供空间。

图2 圆榄山采石开挖过程示意图

2 矿坑棕地改造的主要对策

针对圆榄山矿坑棕地面临的生态环境、卫生、安全等难题,项目对湖区地形地貌开展系统性重塑,为植物生长提供基质条件;基础设施建设以营造可持续良性循环、稳定的生态驳岸系统为最终目标而开展。

2.1 浅滩式地形重塑生态湿地湖岸线

针对直壁式矿石深水坑的岸线大部分与用地边界红线重合,紧贴园外街区道路边线,园内严重缺乏陆地面积等问题,项目对深水坑沿岸进行分段式土方回填(图3),逐段形成缓坡入水的浅滩式地形,重塑湖岸线;并结合沿岸植物的种植,形成有效阻隔游人下水的缓坡绿化带,配置近百种乡土植物,营造沿湖生态湿地。项目使湖区陆地绿化面积增加9 200 m2,水体绿化(水生湿生植物)面积增加3 700 m2,提升了植物的多样性、生态系统的稳定性及湖区植物景观效果,同时满足了公园安全水深要求与生态景观效果的平衡。

图3 缓坡入水的浅滩式分段生态驳岸

2.2 通过植物修复净化水质

原矿坑积水池水体表面漂浮着大量的建筑废弃物、塑料制品、废弃家具、面源性污染等,且城市街区的污水直接排入其内,导致水环境与生物栖息环境恶劣,原生动植物寥寥无几,水体自身净化能力弱。

植物修复是生态修复的基本形式,利用绿色植物吸收、转化污染物,并修复受污染的水体、土壤等被破坏的生态体系,不会产生二次污染且花费较少[4]。项目首先对湖区进行截污处理,再将污水深坑改造成生态湿地,依托植物、动物或微生物的活动净化污水,促进湖体的自然再生;同时模拟自然植物群落类型,构建园区植被生态环境,为鸟类、鱼类、昆虫等动物提供栖息与繁衍的良好环境,稳定园区生态系统,在场地上构建新的生态平衡[5]。

2.3 构筑公园全龄化的功能系统

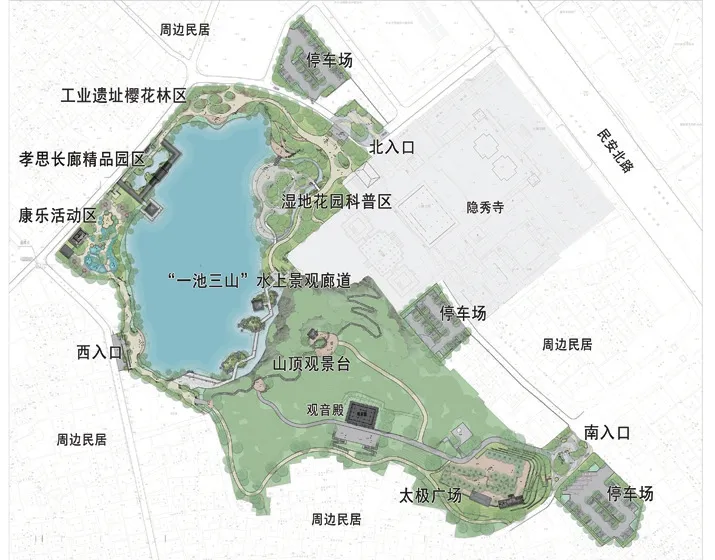

针对公园公共空间承载着居民的休闲、娱乐、教育、运动、社交等多种需求,以及园路通行的功能需求,项目基于全龄友好理念,在地形重建过程中尽可能多地保障陆地容留与活动空间,打造约700 m的环湖无障碍慢跑径,完善了园区的闭环式路网;同时营造了湿地花园科普区、工业遗址樱花林区、孝思园精品园区、康乐活动区、“一池三山”水上景观廊道区等主题区,提供进行休闲散步、游憩观景、康乐健身和学习自然知识的全龄化活动场所,打造集休闲康乐、生态科普、文化教育功能于一体的城市公共绿地(图4~5),实现各代群体之间的互通、互助、互补[5]。

图4 圆榄山文化公园景观平面图

图5 改造后的北湖区

3 重要工艺

3.1 缓坡生态湖岸结构构建

北湖区新规划的园路、广场、曲桥及亭廊等构筑物均建造在新回填的陆地上,设计经反复计算且进行承载力试压测试后,采用回填土分层夯实及换填基础的方法,满足构筑物基础稳定承载力的要求。矿坑沿岸土方回填时用压路机分层压实,达设计标高时按500 mm间距打入松木桩,并回填石角层,再冲填细砂夯实。另外,将构筑物的地基换土范围扩大,提高基础整体稳定性。同时,在靠湖一侧压入双排松木桩护土,所有面向湖中心的地形驳岸放坡度必须不大于30度安息角;并在离岸4 m范围内不深于常水位线30 cm的环湖岸线压入品字形松木桩,进一步保护其稳定结构,避免驳岸因水体的不断侵蚀而土壤流失、崩塌(图6)。

图6 沿湖生态驳岸做法大样图

经过改造后的环湖驳岸形成缓坡入水式地形,为湿生水生植物的生长提供土壤基质与合适的水深条件,形成沿湖3~5 m的湿地植物带(图7),作为具有景观性的临水安全保护带,阻隔游人进入湖区。

图7 改造后的沿湖生态湿地实景

3.2 海绵系统营造

地形的重新设计以水系梳理及雨水收集利用为目的,规划上将湖区的园路、平台、湖面标高降低,形成四周高、中间低的内凹型缓坡地形,使南山区的雨水流至地势低的北湖区,湖区四周的地表径流沿湖岸缓坡向湖中心聚集。海绵系统的营造让雨水穿过缓坡绿化植物缓冲带,经过沿湖湿生水生植物群落、土壤和微生物的过滤、净化、滞蓄后再汇入湖内,充分利用雨水,并形成湖区雨水花园水景(图8)。

图8 海绵系统的净化及调蓄示意图

另外,全园园路及节点平台、活动场地均采用透水铺装及工艺:主园路铺设透水混凝土,儿童活动区铺设透水彩色胶垫,节点广场及平台则采用嵌草式条格状铺装。地表雨水透过草缝、饰面透水层、过滤垫层迅速下渗到素土层后汇入矿坑雨水调蓄湖,且能舒缓暴雨时期周边街区排水管网的排洪压力。

矿坑棕地的湖体面积约2 hm2,随着城市雨水的汇集,其水位可由常水位0.6 m上升到丰水位1.5 m。弹性的水位调节形成自然调蓄湖,可瞬时吸储近18 000 m3的雨水,作为储存调蓄技术[6]有效辅助园区周边街区排水系统排洪,缓减城市内涝压力,有利于城市的雨洪管理。

3.3 地域性植物景观营建

本案改造以自然植物群落作为设计元素,通过“乔木-灌木-地被”复层结构,营造多样性、差异化的植物景观,展示不同区域的主题特色(表1,图9~10):湿地花园以广东本土特色的湿生、水生植物为主,体现岭南水乡的风貌;工业遗址樱花林区保留了原有的高大楝群落,适当点缀补植了中下层的灌木与地被,将历史的沉淀与现代的活力和谐融合;康乐健身儿童区则以多种花色缤纷、花香芬芳的乔灌木,突显运动区的活泼与生机;“一池三山”水上景观廊道的落羽杉林随着四季更迭呈现出夏绿冬红的绚丽季相变化,搭配红色、白色、粉色簕杜鹃的交错绽放,展现大自然四季各具魅力的山水画面;孝思长廊区营造精致的岭南庭院,通过造型金钱榕、雅榕、九里香等姿态优美的乔灌木,凸显岭南传统园林的典雅诗意与幽香韵味。

表1 各主题区域的植物应用

图9 改造后一池三山水上景观廊道

图10 孝思长廊内庭的植物组景

4 结语

近年来,国际上生态修复理论不断完善,修复对象从自然要素转向社会、生态要素,目标从生态系统结构与功能优化转向人类生态福祉提升[7]。随着城市的扩张,工业废弃地得到了人们的关注。注重生态与艺术的结合,将工业废弃地改造成适应现代社会的公园绿地,能够缓解城区绿地紧缺的现状,满足人们休闲娱乐的需求[8]。圆榄山文化公园的矿坑棕地改造兼顾了生态修复、景观恢复与场地功能活化等,从地形、水文、植被、人文等多方面综合分析,从生态价值、社会价值、人文价值等方向进行思考,通过土地整治、地形塑造、植被恢复、雨水花园净化、景观营造、全龄化多功能活动区构建等措施,将棕地转化为城市公园绿地,将昔日隔绝于围墙内的废弃采石场与周边社区街道连接起来,使城市中废弃多年的矿坑棕地得以复苏与再利用,满足了人们对绿色的需求和休闲娱乐的需求。

在本项目中,园区的植被修复均采用岭南本土植物种类,适地适树,有利于植物的生长与管养;以植物多样性构建的生态系统以其自身维护能力,形成积极正向、可循环的生态平衡与水体自净作用;全园透水性铺装的应用结合海绵系统、雨水花园的调蓄湖式地形设计,大大降低了排水系统的建设与维护成本。因此,“地形重塑-植被重建-生物多样性重构-区域生态功能修复”的矿坑棕地生态修复模式,既实现了矿坑棕地的生态价值,又体现了降低公园维护成本的经济价值。

虽然项目生态修复的长期效果仍需要持续跟踪观察,但是项目的实施起到较好的地域性示范效果,对促进城市生态文明建设起到积极的推动作用,希望对矿区生态修复方法与模式的探索、思考有所启发。

注:图片均为作者自摄自绘