公共艺术介入城市界面缝隙空间的研究

薄美琦馨

(山西水利职业技术学院,山西 太原 030032)

1 城市界面“缝隙空间”概述

1.1 “缝隙空间”的来源

时隔37年重新启动的中央城市工作会议之后,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》出台,文件充分体现了对三十年来这场人类历史少见的“中国式造城运动”的总结、反思与展望,对新常态下的城市发展具有显著的指导意义。

2016年3月,北京首个“拆墙”试点引发热议,三里河南二巷5 m宽小巷拓宽并与月坛南街主路的连通更加便捷,形成完整的道路循环系统。“在我们国家,要推行社区式的新住房制度,原则上不能再建封闭式的居住区。要一步一步地把已经建好的居民区和机关大院慢慢地开放起来,让里面的道路变成公用的,这样就能有效地解决交通网络的布置问题,从而达到节省土地的目的。”——一个国家层面的纲领性文件对于足够细节化的“社区建设”提出指导,这是一项罕见而又具有开拓性的行为,即在既有土地出让方式的大前提下,大院式的开发模式得以延续,并在舶来的“封闭社区”概念的美好包装下,此模式遍地开花,蓬勃发展。

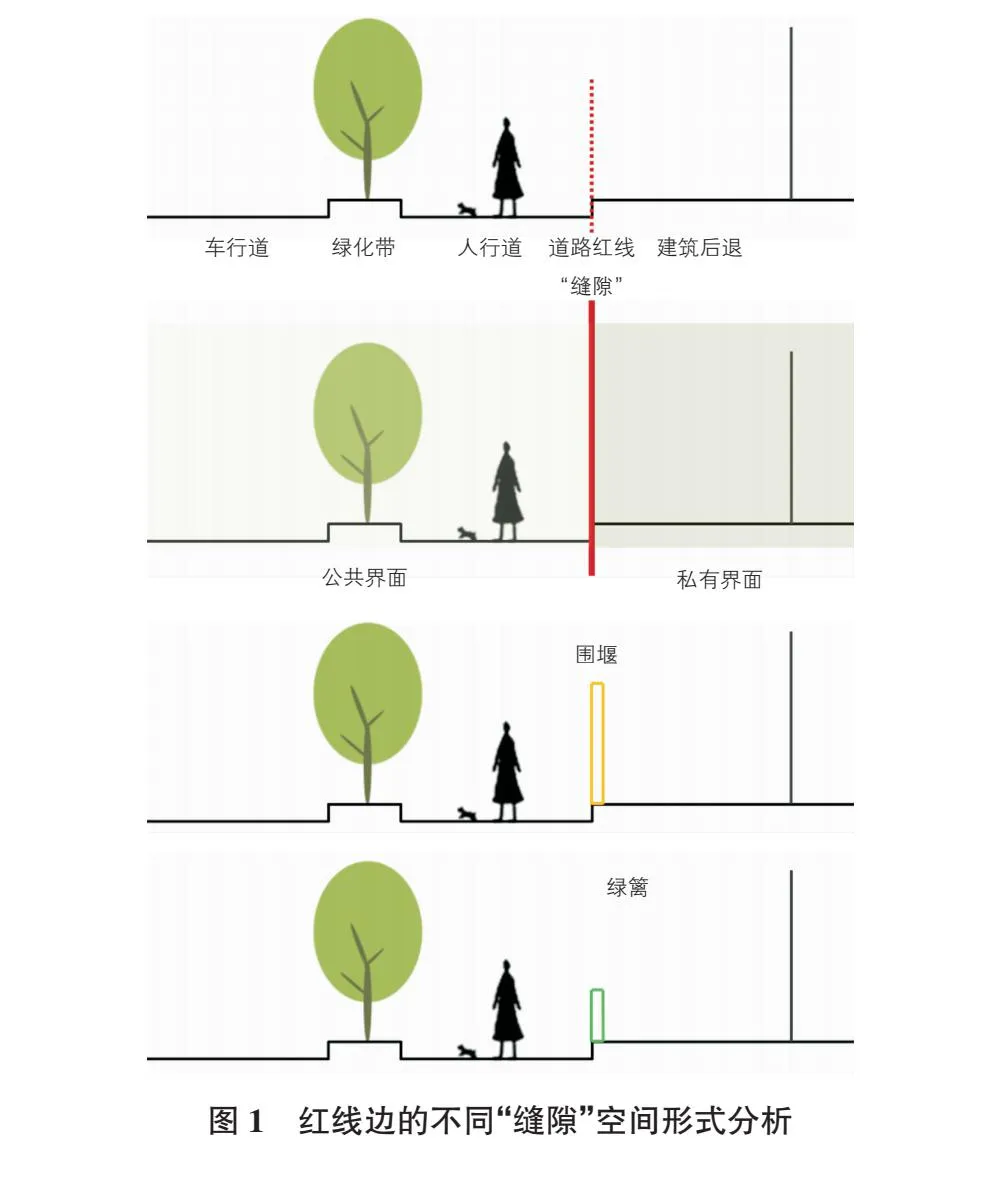

城市成为一个集体争相围地的战场。在各个开发项目的用地红线上或红线退线上,都存在着“缝隙空间”,其是指用地红线的退后线的交接部位,是私有和公共的界面,包括退线间的狭长线形空间,通常用地红线周边数米范围不可被占用,为未来道路拓展留下余地,或以围墙的形式,或以绿化带存在。在都市人性化共享空间紧缺下,红线边的空间以未知的名义尴尬闲置着。红线边的不同“缝隙”空间形式分析见图1。

1.2 “缝隙空间”的分类

1.2.1 物理尺度上的“缝隙”

墙,作为一种物质上和精神上的构筑,在中国人的意识里根深蒂固地存在着。从长城到城墙,到四合院的墙,到单位大院的围墙,再到街区中住宅小区的围墙,无论在有意识还是无意识之中,人们总是在试图用墙体去围合,并去声明其占有权。北京市三里沙南工巷缝隙空间见图2。

1.2.2 心理尺度上的“缝隙”

被墙体围合的封闭街区,像城市中的一座座孤岛,纵观城市,则成了一座座孤岛的集合。“缝隙”置于城市空间中是被忽略、遗弃的,城市界面尺度上是极不宜人的,宏观上对城市肌理的影响是割裂的、封闭的,而人发生在其中的行为是无序的、无趣的。

1.3 “缝隙空间”对城市界面的影响

“缝隙空间”围合成一道道封闭的“壁垒”,带着冲突,企图加剧当前我国城市生活中两大矛盾的交汇:一是居民的公共生活空间的缺乏。另一面则是在城市中延伸出的许多封闭的社区。那些“壁垒”不但会占用大量珍贵的城市土地,还会对城市造成极大的破坏[1]。

2 城市界面“缝隙空间”的整合方式分析

2.1 “缝隙空间”再整合将是城市发展的必然方向

在现有的城市界面中,如何对大量性、消极性的“缝隙空间”进行整合?如何利用有限的空间将公共公园最大化共享?如何满足人们拥有和方便使用共享空间的权利?这是当下作为一个有社会责任感的城市设计师必须思考的问题[2]。

海德格尔曾说:“疆界并非一件事的终点,但却是一件事的起点。”城市围墙位于公共绿地中的道路与建筑物的交界处,它是一个由公共空间向宁静私人空间的过渡区域,在设计时应将环境与景观的要求相结合,以人们的生活与心理为基础;设置宜人的活动场地,把负面的空间转化为正面的、有益的,给人一个绿色的、休闲的地方,能消除硬“壁垒”对视觉与空间的影响[3]。

顺应当下趋势,“拆墙”则是城市发展的必然方向,但是拆除围墙,一方面会开启一个与生俱来的封闭区域,形成“窄马路,密网络”的都市道路规划观念,这是一种对都市模式的改写;另一方面“拆墙”以后遗留下更多尴尬的“缝隙空间”,而生活在此街区的老百姓们更关心的是与其生活息息相关的问题,通过社会性调查与调研统计,项目地居民对“拆围墙”后最关心的问题为以下3点:安全隐患,临街的噪声干扰以及社区内部公共绿地资源重新分配问题。

任何一项新举措的推出,都将面临各种现实困难和挑战。街区式的落实在于两点:第一是平衡物权——对开发商而言,要妥善处理好完整的开发土地产权与切割的公共通道的矛盾;对居民而言,要妥善处理好私有空间与公共空间产权与管理界限的矛盾;二是管理闭环——有完备永续的资金来源消解安全隐患,有多级完善的物管体系来维系日常,有行之有效的社区-居民自组织方法来沟通协作,而这些仅靠《意见》的落实,是远远不够的,面对激化出的矛盾点,首先可以明确,“看不见的墙”的存在是满足人心中的保护垒,即内心的安全感与传统的邻里情怀;其次,则需要在人内心对“墙”认知上有新的建立,不仅仅是“界”的传统概念,还将是一个“介”入城市界面空间的新的故事起源地,让街区内居民参与进这个以往闲置的空间内,将有趣的公共社区生活重新带回活力。

2.2 “缝隙空间”整合方式案例分析

OPEN建筑为2009年深圳·香港城市双年展而准备了由一个城市研究项目演变而来的装置作品。这个项目实际为自发式城市改造的建成范例,让每个人的家门口都能看到城市公园。

“红线公园”的目的是把沿着红边的栅栏转变为一个线形的公园单位体系。本工程采用开放式设计模式,即设计师、工匠、社区居民三方合作,共同设计,使园区单位的形式与创造力具有无限可能。该计划鼓励社区居民自发地进行改建,最终构想了60个既人性化又乐趣无边的模块单元来替代传统大院围墙(见图3)[4]。

2.3 “缝隙空间”整合方式的新认知

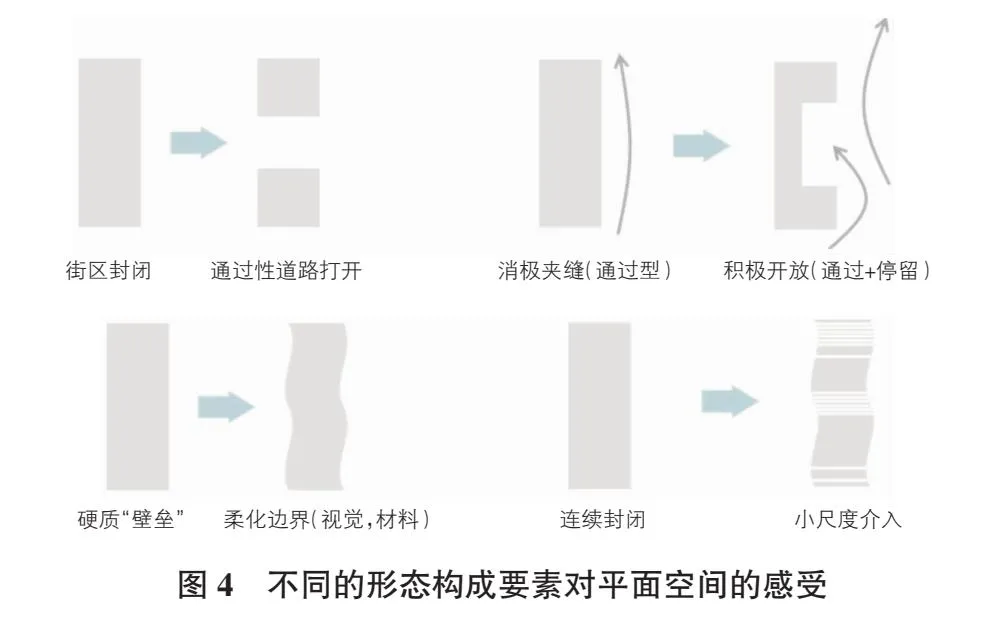

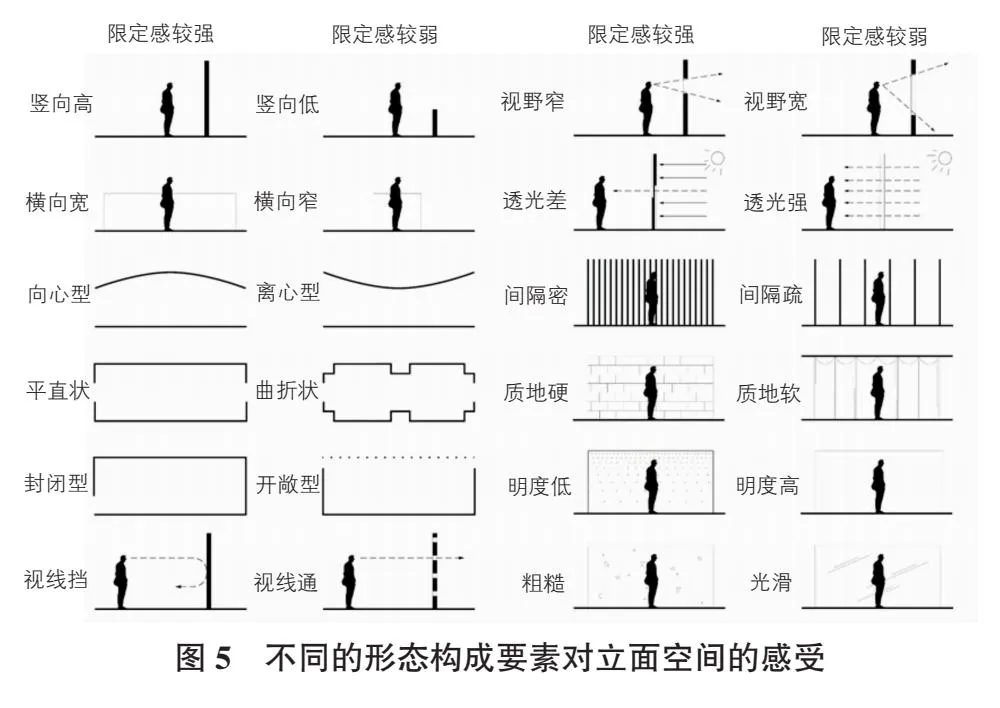

凯文·林奇把界限称为“边缘”,边缘是一条线,它不能被认为是一条线路,也不是一条必经之路,而是一条两个地区的界限。人们所处的环境被划分为不同的区域,称为“域”,而“域”是由地方边界的闭合性、邻近性和同性等因素所决定的。就像克里斯托弗·亚历山大说的那样:“没有了疆界,宇宙也就没有了生命。”其中,私人空间和街道公共空间相互渗透和连通,街道作为私人空间和城市公共空间之间转换的中间地带,逐渐替代了广场的位置,逐渐变成了城市“起居室”。因而,当代城市界面的设计趋向是内外空间的融合,由此可见,作为边界的“墙”,其存在的意义是有必要性的。那么,如何在“打破壁垒”后去妥善解决“缝隙空间”遗留的难题,是绝不可用传统做法去解决的,而应从现有需求入手,去诠释与建立在人内心对“边界”的新认知[5]。不同形态构成要素对平面空间及立面空间的感受如图4,图5所示。

在公众与私人之间的交界处筑起的高墙,是扼杀街道生命与生命力的第一大“杀器”,高墙的防护与隔绝作用,已经将“街道”一字的真实意义彻底抹去,即使是栽种绿植,也起不到任何作用,高墙的出现是否在扼杀道路的生命力值得探讨[6]。

3 公共艺术介入城市“缝隙空间”

3.1 公共艺术与城市公共空间的关系

现在城市空间艺术已成为解决现代文明和城市历史文化碰撞的突破口,它以强烈的艺术表现力和鲜明的感染力给城市及公众带来鲜明的视觉盛宴。公共艺术在城市空间的视觉展示,于无形中传播着一种文化理念,弥补了现代化进程给城市带来的文化缺失,它以独特的视觉形态,塑造着城市的形象,陶冶着大众的心灵,它不仅唤起了公众对城市的热忱,也为人们打造了一种全新的生活方式。

3.2 公共艺术介入城市“缝隙空间”的重要性

在调查和整理了我国城市界面中的围墙现状后发现,这样的“缝隙空间”面临着现有需求与传统做法间的矛盾,大部分的城市围墙还处于以保证安全为首要目标的最原始设计水平,忽视人们在城市界面中更为丰富的现有需求体现,即休憩、遮阴、降噪以及美化城市的作用。

王中教授提出:“文化积淀是建立在城市自然增长的基础上的,如何在当下城市进程中注入文化的灵魂,营造宜居的、艺术的生存环境,是未来城市建设的发展趋势。”[7]城市公共空间中不可忽视的“缝隙空间”的艺术化不仅是现代城市发展的需要,更是公众文化审美的需要,它让民众的生存空间更富有生活气息和人文气息,是城市表达自我、传达地域文化的有力平台。城市公共空间不仅仅是由建筑物构成的物质空间,同时也是大众参与的生活空间和精神空间。城市空间环境设计已不再单纯地满足于简单的绿色植被,而是更加青睐于人性化的公共空间设计,既要有历史文化的传承,更要有大众化的审美倾向,即将原有的功能进行重新组织与梳理,这种设计强调以人为中心,要求尊重人的生理及心理诉求,使城市文化得以升华[8]。

多个封闭社区所组成的现代城市本质上是支离破碎的,“缝隙空间”的重构超越了单纯的空间设计,场域精神在城市与“缝隙”之间穿行,不再一味地追求形式,有意趣、有意义的空间才是生活[9]。

4 结语

三年特殊时期,城市里曾竖起无数“墙”,但随之更多墙在被拆除。“拆墙透绿”的浪潮正在蔓延,“墙”被时代淘汰。“打破壁垒”背后是对城市自组织方式不利的一种批判,拆墙以后遗留下的“缝隙空间”,在都市人性化共享空间紧缺下,红线边的空间以未知的名义尴尬闲置着。我希望通过公共艺术方式的介入去诠释与建立在人内心对“缝隙空间”的新认知,“打破壁垒”让城市绿意盎然,重新把“街道还给城市”,把生活回归社区,把场所还给居民,把活力交给街道,以围墙的“减法”换来城市景观的“加法”,践行社区生活和城市透绿的双重需求。