文化基因视角下传统村落文旅融合发展路径研究

——以苏州陆巷古村为例

张磊玲, 许正宇

(苏州市职业大学 教育与人文学院, 江苏 苏州 215104)

传统村落是在历史发展过程中保存下来的珍贵遗存,蕴藏着丰富的历史资源和文化景观,呈现传统的生产和生活方式,是地域文化传承的基本单元和重要载体[1]。我国历史悠久,传统村落数量众多。2012年以来,我国已相继评选出六批中国国家级传统村落名单,共评选出8155个国家级传统村落。在乡村振兴背景下,部分传统村落充分利用历史文化资源优势,通过挖掘文化资源、新建旅游项目、开发旅游产品,实现了“以旅兴村”。然而,在取得成效的同时,很多村落也出现了文化资源挖掘不足、文旅项目雷同、文化遗产遭到建设性破坏等问题,限制了当地文旅产业的进一步发展,影响了传统村落综合效益的提升。

近年来,我国非常重视对传统村落的保护利用。2021年文化和旅游部印发的《“十四五”文化和旅游发展规划》指出,要加大历史文化名城名镇名村保护力度,加强传统村落、农业遗产和工业遗产保护,活化利用文物资源,推进文物合理利用。同时,党的二十大报告明确提出,要坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。这为新时期文旅融合发展指明了新的方向。由此,如何保护传承文化基因,活态传承传统村落的物质和非物质文化,形成具有村落文化特色的旅游发展模式,实现传统文化与旅游深度融合发展,成为各界关注的问题。

本研究基于文化基因理论,以首批国家级传统村落苏州陆巷古村为例,采用文献分析和实地调研方法,识别、提取陆巷古村的文化基因,构建该村的文化基因谱系图;通过实地调查该村的文旅业态,并对居民、经营主体、游客进行调查访谈,充分了解该村不同类型文化基因与旅游融合发展的现状,深入分析该村当前文旅融合发展的困境,进而提出有针对性的发展建议。

一、文献综述

(一)文化基因的定义

英国学者理查德·道金斯于1976年首次提出“文化基因”的概念。他在《自私的基因》一书中提出,文化基因是指“在诸如语言、观念、信仰、行为方式等的传递过程中与基因在生物进化过程中所起的作用相类似的那个东西”[2]。此后,多个学者开始对此进行研究,逐渐形成文化基因理论。20世纪80年代,我国学者引入该理论,并结合我国情境对文化基因的概念和类型进行了研究。刘长林[3]认为,文化基因是能对民族文化和历史发展产生影响的底层心理结构和思维方式。毕文波[4]认为,文化基因是一种基本理念和基本精神,它内在于各种文化现象中,可以在时间和空间上被传承。王东[5]认为,文化基因是决定文化系统传承、变化的基本因子和要素。赵传海[6]认为,文化基因是可以复活和复制的传统文化。文化基因具有无形性、外在性、多维性、相对稳定性、复制性等特征。周丽[7]认为,按照属性特征和重要程度,文化基因可以分为主体基因、附着基因和混合基因;按照物质形态和表征方式的不同,可以分为显性基因和隐性基因。

(二)基于文化基因的传统村落研究

近年来,学者们开始结合文化基因理论对传统村落开展相关研究,主要探讨了传统村落文化基因类型并提出了文旅融合发展对策。程世丹等[8]认为,传统村落的不同文化基因通过载体和主体传承,最终呈现为物质文化基因和非物质文化基因,并构建了“文化基因—传统村落保护”理论模型。吴士锋和李丹[9]从物质文化基因和非物质文化基因两方面构建了承德金山岭生态文化旅游经济区文化基因谱系,并据此提出了创新发展路径。宋云霞和席岳婷[10]基于文化基因理论分析了历史文化名村文旅融合发展路径。王崧蓉和刘扬[11]构建了大理白族乡村的物质和非物质文化基因谱系,并提出了乡村文旅融合发展建议。沈士明等[12]从物质和非物质两方面构建了贵州屯堡地区的文化基因谱系,并提出了旅游发展的优化方案。李雪[13]以川西43个传统村落为研究对象,构建了传统村落文化景观基因谱系,并提出了优化路径。杜嘉茵等[14]以仁居村为例,构建了乡村红色文化基因与旅游融合的分析框架,并探讨了该村红色文化基因与旅游融合发展的路径。

综上所述,学者们已经将文化基因理论引入传统村落研究,并取得了一定进展。但以往学者对传统村落文化基因的类别划分尚不一致,较多研究根据文化基因的形态,将文化基因分为物质和非物质两类,而传统村落的文化基因类型多样、结构复杂,物质和非物质文化的分类方法无法很好地识别不同类型文化基因的特征和重要程度,也较难据此科学制定文旅融合发展对策;且以往学者对传统村落文旅融合发展仅停留在感性认识层面,较少采用实证研究方法进行分析。基于此,本研究以首批国家级传统村落苏州市陆巷古村为例,采用主体基因、附着基因和混合基因的分类方法进行实证研究。

二、陆巷古村文化基因的提取与解读

(一)陆巷古村概况

陆巷古村位于苏州市东山镇,区域面积为7.19平方公里,北临太湖,景色秀丽,村内因有南宋形成的六条古巷而得名。该村始建于春秋战国时期,形成于宋明之际,历史悠久,文化遗存丰富,现有非遗项目8项,其中国家级1项、省级1项、市区级6项。村内有保存完好的古建筑35幢,其中明代建筑17幢、清代建筑14幢、民国建筑4幢。该村历史上的状元、进士和举人有20多人,近现代的院士、教授多达百人,被誉为“科举之村”“教授之村”“古建筑之村”。该村于2007年入选全国第三批“中国历史文化名镇(村)”,2012年被列为全国首批“中国传统村落”,2013年被评为国家5A级旅游景区,2015年获“中华民居开发与保护示范村”称号,是典型的旅游型传统村落。

(二)陆巷古村文化基因谱系构建

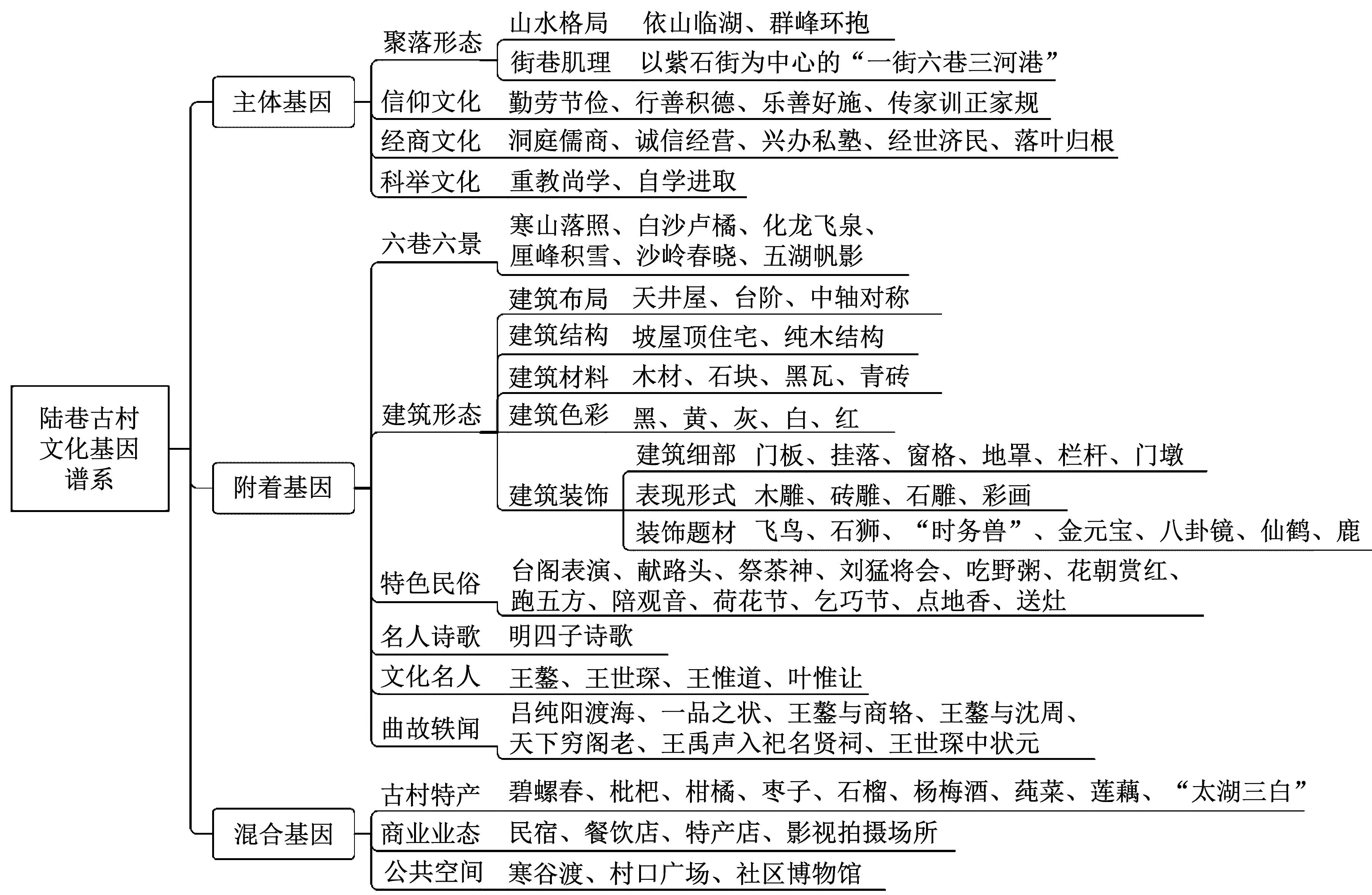

为了更好识别陆巷古村文化基因的类别特征和功能地位,本研究采用主体基因、附着基因和混合基因的分类方法。主体基因在传统村落文化系统中处于核心地位,对该村的文化形成起决定性作用;附着基因是主体基因的外延和外在体现;混合基因是两种或两种以上不同的文化基因融合后形成的新的基因类型,也是地域文化中的重要组成部分。

通过查阅和分析《陆巷村志》《历史文化名城名镇名村系列之陆巷村》《东山》等文献资料,同时对陆巷古村内的居民、游客、旅游经营主体开展访谈并对访谈资料进行归纳整理,从而明确陆巷古村的文化基因类型及其所对应的文化元素,以此构建该村的文化基因谱系,如图1所示。

本研究认为,聚落形态、信仰文化、经商文化、科举文化是陆巷古村的主体基因,主体基因及其文化元素是该村的文化源头,也是文旅产品开发的核心理念。陆巷古村曾是春秋战国时期吴国设立军事瞭望哨和射箭训练场的地点。宋明之际,当地家族充分利用古村依山临湖的地理位置,为了能够运输货物及方便泄洪,建成以紫石街为中心的“一街六巷三河港”的聚落形态。该村有王家、叶家、吴家等大家族,族人秉承着行善积德的处世观念和重教尚学的家族传统,从明清两代至民国期间,在村中办了12所私塾,他们也善于易货经商,诚信经营、造福乡里,成为历史上有名的儒商。

附着基因是反映陆巷古村村落文化特质的基因符号,可以增强该村的可读性和可识别性。附着基因及其文化元素是该村的文化符号,也是塑造该村文旅IP的重要内容,主要包括“六巷六景”、建筑形态、特色民俗、名人诗歌、文化名人和典故轶闻等。

图1 陆巷古村文化基因谱系

混合基因包括古村特产、商业业态和公共空间,混合基因及其文化元素是创新文旅产品形态的载体。本地居民种植的碧螺春、枇杷等传统农产品现已作为当地土特产品出售,同时还产生了餐饮、民宿等旅游业态。此外,居民的公共空间也随之发生了变化,寒谷渡、公园、社区博物馆成为当地居民和游客的共享空间。

三、陆巷古村文化基因与旅游融合发展面临的困境

(一)主体基因退化,旅游原动力缺失

1.主体基因文化元素传承断代

随着时代变迁和社会发展,陆巷古村居民的生产生活方式发生了较大变化,虽然村内现在仍有农业,但现在的家庭种植户主要种植茶叶、枇杷等经济作物,同时经营农家乐,家中其他人在镇上或者市里上班,村民家庭收入结构多元化。某村民说:“农家乐主要是我来弄,家里人平时去镇里上班,周末过来帮忙,农家乐也不赚钱,收入主要靠卖茶叶、枇杷、杨梅和橘子。”另一位村民说:“我们家以农事(采摘碧螺春、枇杷)为主,一般早上先去采茶叶,中午或下午陆续开店,时间不固定。”随着收入水平提升,村内新建的新式楼房越来越多,新式楼房与村内传统民居风格差异较大,传统聚落风貌逐渐消失;村落“空心化”现象严重,现居人口以老年人居多,年轻一代大多向往城市生活,主要居住在东山镇、苏州市区或者其他城市,以三口或四口之家的小家庭为主,传统的大家族生活模式已不复存在,家族信仰文化也逐渐退化;当地居民对洞庭商帮文化、信仰文化并不了解,更不了解“钻天洞庭”,他们认为这些历史文化与自己的生活关联不大。总之,由于孕育主体基因的社会环境、村落环境和家庭结构发生了变化,传统的聚落形态、信仰文化、经商文化和科举文化出现传承断代。

2.文化与旅游业态融合不足,旅游原动力缺失

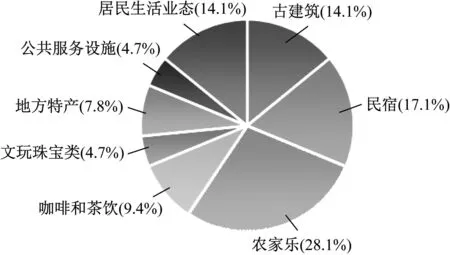

陆巷古村有“一街六巷三河港”,呈鱼骨状空间分布布局,这六条巷子是陆巷古村的主体部分,也是旅游业态集中分布的区域。根据实地调研结果,陆巷古村的旅游业态空间分布不均,村内主干道(紫石街)上业态数量最多,一共49家,文宁巷、康庄巷、姜家巷和韩家巷的业态数量分别为7家、4家、3家和1家,而古西巷和旗杆巷则以居民居住为主,没有旅游业态,具体情况如表1和图2所示。由于文化基因融入较少,陆巷古村的旅游业态类型简单,旅游产品形式单一,仅为静态展示,缺乏对主体基因文化元素的挖掘,更缺乏利用现代技术的沉浸式动态展示,而民俗活动和农家乐大多数为本地居民利用自家闲置房屋开设,规模小、品质不高,店铺环境和商品同质化程度高,缺乏特色,游客接待量也较少。究其原因,一是当地居民对古村主体基因文化元素认知不足,缺乏将传统文化融入旅游业态的能力;二是经营成本不高,农家乐和民宿也并非当地居民的主要收入来源,居民缺乏改造的动力;三是陆巷古村旅游收入主要依靠门票销售,二次消费不足,村内经营户的收益不理想,缺乏业态改造的经济能力。

(二)附着基因受损,旅游外引力削弱

1.古建筑和民居普遍缺乏保护修缮

陆巷古村被称为“古建筑之村”,古建筑和传统民居是陆巷古村的重要文化符号。村内有怀德堂(民俗收藏馆)、怀古堂、惠和堂(宰相府)、宝俭堂、遂高堂(洞庭商帮博物馆)、粹和堂等六处古建筑和会元、解元、探花三座牌坊。调研结果表明,该村的古建筑和文物普遍缺乏保护和修缮,部分古建筑内存在文物破坏和售卖现象,缺乏统一的管理和保护制度。以怀德堂为例,怀德堂是王鏊家族的老宅,目前是陆巷古村六大古建筑之一,也被称为“陆巷民俗收藏馆”,是该村重要的历史文化遗存展示区。怀德堂主人酷爱石雕作品,历代主人收集了各式各样的石雕作品,放置于堂后园内供赏玩,但现在很多石雕作品被随意堆积在墙角,积满灰尘,没有得到很好的保护,更没有为这些文物设计展陈方式,文物的社会文化价值没有得到有效发挥。同时,古村内传统民居也缺乏统一管理和规划,村内除了主干道(紫石街)旁的民居风貌一致,其他街巷的民居均呈现风貌不一致、衰败破旧、缺乏维护的现象。

表1 陆巷古村旅游业态数量统计

图2 陆巷古村旅游业态数量占比

2.民俗活动和典故轶闻濒临失传

陆巷古村历史上有很多民俗活动,如台阁表演、祭茶神、跑五方等,有的是为了庆祝丰收,有的是为了庆祝传统节日。通过与游客服务中心工作人员和当地居民的交谈发现,仅村里一些50岁以上的年长者偶尔会组织或参加这些传统民俗活动,几乎没有年轻人参与,很多民俗活动濒临失传,部分居民甚至都没有听说过这些传统民俗活动,游客服务中心的工作人员也不了解古村有这些民俗活动。此外,陆巷古村被称为“科举之村”,近现代为国家教育和科技事业作出重大贡献的教授有很多,纪录片《记住乡愁》和《千里寻儒》都曾在陆巷古村取材拍摄。然而,儒商王惟道办私塾、王世琛中状元等名人故事并没有被挖掘开发成旅游体验活动。由于缺乏有效的传承载体和形式,陆巷古村的民俗活动和典故轶闻处于濒临失传的境地。

(三)混合基因僵化,旅游内驱力欠缺

1.古村特产和商业业态创新不足

由表1可知,陆巷古村的旅游业态较单一,当地居民经营的农家乐内容雷同,缺乏特色,有的店铺既是店主生活的地方,又是接待客人用餐的地方,还是当地居民聊天的地方,游客旅游体验较差。旅游纪念品主要为村内居民自产自销的茶叶、枇杷膏等,产品包装简陋,村里没有统一的经营渠道和平台,当地居民有的在自家农家乐门店销售,有的在东山镇集中的场地设摊售卖,有的在景观道路沿途摆摊销售。总体上,当前村内的旅游纪念品品种单一,主要为土特产,且缺乏文化元素融入和包装设计,更缺乏统一打造的品牌和营销平台,没有将商业业态、旅游纪念品与古村传统文化联系起来。

2.旅游基础服务缺乏文化元素融入

陆巷古村的旅游基础服务设施目前缺乏统一形象标识,文化基因在硬件和软件方面的融入程度较低。游客服务中心缺乏对陆巷古村的详细介绍,且信息滞后,没有及时更新古村游览信息。工作人员服务意识不强、专业水平较低,对古村的旅游资源信息掌握不全面,不能很好地解答游客的问题。村内缺乏具有本村特色的标识引导系统,岔路口指示牌不清晰,标识牌较简单,不能体现陆巷古村的文化底蕴。

四、文化基因视角下陆巷古村文旅融合发展路径

(一)保育主体基因,增强古村旅游发展原动力

1.建立文化基因数据库,保育主体基因

建议组建陆巷古村传统文化保护工作小组,查阅文献和书籍,对村落的聚落形态、信仰文化、商帮文化、科举文化、建筑文化、民俗文化等进行深入调研,收集主体基因的文化元素并编制成册,同时采用视频、音频等形式记录,将古村的文化元素按照文化基因谱系进行归纳整理,建立陆巷古村文化基因数据库。采用数字保护技术,开发陆巷古村数字体验馆,将古建筑、街巷肌理、民俗活动、名人逸闻等文化元素纳入其中。

2.鼓励村民参与保护传承工作

村民是陆巷古村传统文化的传承者,他们对古村有深厚的情感,可以通过修订族谱、重建古宅的方式,鼓励居民参与到保护传承工作中,提升居民对村落传统文化的地方认同感。同时,制定鼓励年轻人返乡的优惠政策,鼓励年轻人回村创业,打造商业新生态,传承并创新文化基因,参与村落公共事务,延续村落传统文化。

3.促进主体文化基因与旅游业态深度融合

游客对古村的古建筑和聚落景观的熟知程度较高,对信仰文化、商帮文化的熟知程度不高。因此,在建立数据库的基础上,应将古村的主体文化基因融入村内各景点,挖掘文化中的人物和故事,用图片、语音和视频的方式在古建筑内展示,也可以用旅游演艺的形式演绎洞庭商帮、莫厘王氏、古柏吴氏的故事。开发古村解说体系,从聚落形态、信仰文化、经商文化和科举文化四方面设计解说内容,打造线上和线下相结合的解说系统;为古村内六条街巷设计不同的主题,根据各条街巷的资源特色,打造休闲生活街巷、古村美食街巷、古建文化体验街巷、现代演艺街巷、主题研学街巷等,将古村打造成集文化娱乐、休闲度假于一体的综合型旅游目的地。

(二)修复附着基因,构建古村旅游吸引物体系

1.完善管理机制,保护文化遗产

工作小组应全面梳理陆巷古村内的古建筑、文物等文化遗产,对文化遗产进行分级分类保护,制定管理规定,实行专人专管,杜绝文物买卖行为。在对村落风貌进行保护时,既要满足村民的生产生活需求,又要保护村落整体风貌不受破坏。第一,将整个村落划分为核心保护区和建设管控区,明确具体保护内容,制定相应保护措施和实施细则。核心保护区内主要是对古建筑进行保护性修复,建设管控区内适当允许村民进行建设活动。第二,保护街巷格局,对街巷民居进行修复。修缮街道两旁的民居,对建筑风貌、建设尺度、装饰细节进行统一控制,保护传统村落景观,保持传统街巷肌理。第三,加大保护宣传力度,营造保护陆巷古村文化遗产的良好氛围,通过发放宣传资料、开办专题讲座、电视网络宣传等途径,增强居民和游客的文化遗产保护意识。

2.充分挖掘文化资源,构建旅游吸引物体系

在保护修缮的基础上,构建以古建筑为核心、以民俗活动为特色、以文化名人为亮点、以旅游商品为增值点的旅游吸引物体系。依托现有的古建筑资源,将其开发成核心旅游吸引物,设计古建筑游览、体验和研学等旅游产品,将古建筑与历史名人、科举文化、洞庭商帮文化等相结合,打造古建筑系列产品;挖掘民俗活动历史,与镇政府、区政府合作,将陆巷古村的民俗文化活动纳入每年定期举行的节事活动之列,形成以古村文化为核心的节事活动体系;优化古村旅游管理机制,调动居民参与积极性,充分利用闲置民居,开发古村特色民宿,形成“民宿+古建欣赏”“民宿+农产品采摘”“民宿+民俗体验”等系列产品。

(三)活化混合基因,打造传统村落旅游目的地

1.将传统文化与现代生活融合,创新旅游业态

将古村主体基因和附着基因文化元素融入旅游业态,结合游客的现代生活需求、创新业态形式,丰富产品体系,提升旅游业态活力。利用当地特产,打造陆巷古村特色菜肴,如选取当地新鲜的莼菜制作本地特色莼菜虾仁汤。研制新菜,定期更新菜品,避免同质化。根据旅游市场需求,结合古建筑、儒商、状元等文化元素,打造游览观光、休闲度假、主题研学等不同类型的旅游产品,丰富古村旅游产品供给形式。依托东山茶厂、农产品合作社,打造农产品产业链,为本地居民打造营销和推广平台,通过微信公众号推文、抖音直播等方式,开展线上线下立体式营销。邀请设计团队,设计陆巷古村IP,围绕IP开发古村特色旅游纪念品和艺术品。创新公共空间,以旅游促进村落公共空间发展,形成居民与游客共享的公共生活空间。

2.建设具有古村文化特色的旅游基础服务设施

打造陆巷古村的IP形象,并将其运用到旅游基础服务设施的设计中。在古村内完善具有陆巷文化特色的标识系统,围绕IP设计标识牌,增加游客服务中心的古村介绍内容,设计古村宣传册、智慧导览系统;对工作人员开展古村历史文化知识专题培训,提升旅游服务质量;对涉及旅游接待的古建筑、农家乐、民宿进行维修、改造和美化;在交通方面,设计陆巷古村旅游专线,增加到达陆巷古村的公共交通班次,全方位展现陆巷古村的服务特色。

五、结语

传统村落是乡愁的重要承载地,保护传承文化基因对传统村落的发展具有深远影响。文化基因包含的文化元素是文旅产业发展的基石和动力,并进一步推动村内产业结构、空间结构、居民生产生活发生演变。新时代,为顺应乡村振兴战略的要求,开发主体应充分认识传统村落文化基因类型和功能,着重打造最具乡土特色、最能反映乡土风俗、最能体现乡村风韵的文旅产品,以此提升当地居民的认同感和归属感,增强文旅产品的独特吸引力。未来,传统村落文旅产业开发需要从文化基因角度切入,推动传统文化基因与现代文旅产业融合发展,注重对文化基因的保护传承,因地制宜选择传统村落的文旅发展模式,在发展文旅产业的同时保护文化基因的原真性,注重文化元素的活态传承,赋予传统文化现代表达形式,激活传统文化生命力,实现传统村落保护与发展的动态平衡,通过发展文旅产业实现传统村落产业振兴、文化振兴,从而留住乡亲、护住乡土、记住乡愁。